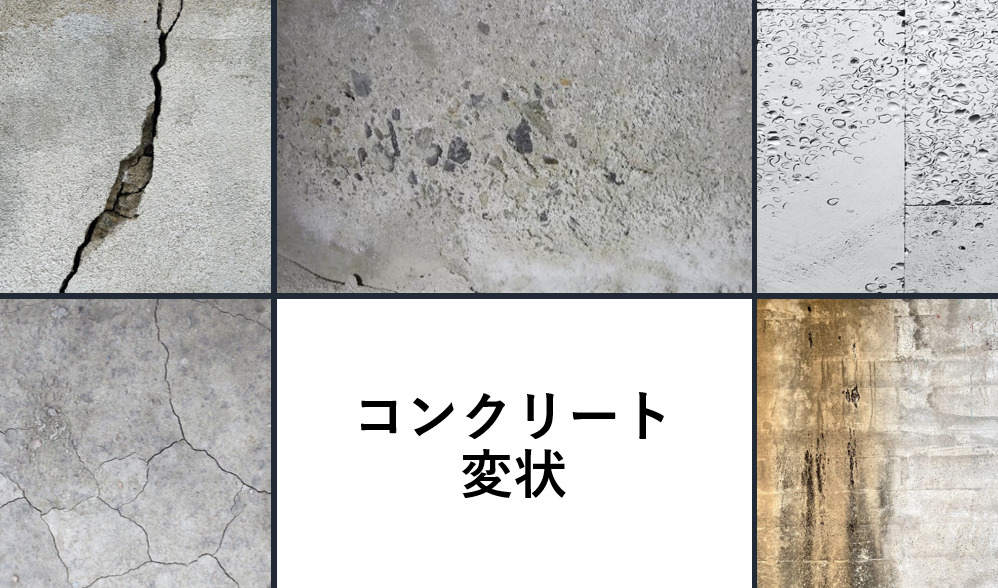

今回のテーマは【コンクリートの変状】です。

コンクリートの変状には劣化や施工不良など、さまざまな原因と種類がありますので、しっかり確認しておきましょう。

それではさっそく参りましょう、ラインナップは目次からどうぞ 🙂

コンクリートの変状とは?原因や劣化現象&施工不良の種類まるっと解説

コンクリートが変状してしまうのは、以下の状況に分類できます。

変状原因の分類

- 劣化による変状

- 損傷による変状

- ひび割れによる変状

- 設計・施工不良による変状

上記の4つの観点から分析を行うと、変状原因が特定しやすくなるのでおすすめです。

劣化機構に関してさらに詳しくは、また別記事で併せてご確認ください。

そして、変状の種類は以下のとおり。

変状の種類

- 豆板(ジャンカ)

- 空洞

- コールドジョイント

- 砂すじ

- 表面気泡

- 浮き・はく離

- ポップアウト

- はく落

- ひび割れ

- 錆び汁

- エフロレッセンス

- 汚れ(変色)

- すりへり

- 変位・変形

コンクリートの変状や劣化現象の種類➀豆板(ジャンカ)

ジャンカ(豆板)とは、打設されたコンクリートの一部に、セメント、モルタルの廻りが悪く、粗骨材が多く集まってできた空洞部のことです。

打設時の施工不良による材料分離などが原因です。

コンクリートの変状や劣化現象の種類②空洞

空洞は、躯体内部のコンクリートが充填されていない箇所です。

トンネルの覆工コンクリートやPC構造物のシース管内などで発生しやすいと言われています。

発生原因は、材料分離のしやすいコンクリートの使用や不適切な打設方法、締固め不足などです。

コンクリートの変状や劣化現象の種類③コールドジョイント

コールドジョイントとは、先に打ち込んだコンクリートと後から打ち込んだコンクリートとの間が完全に一体化していない不連続断面のこと。

コンクリートは層状に打ち込むこと(打ち重ね)が原則で、一層の高さは、使用する内部振動機などを考慮して、40~50cm以下を標準としています。

打ち重ね時間間隔が長くなったり、締固めが不十分な場合に、層間が一体化せずコールドジョイントが発生します。

英語のコールドには「準備のない」という意味がありますが、コールドジョイントはまさに予定していない打ち継目と理解できますね。

コールドジョイントの原因

- コンクリートの打設時期(打込み温度が高いか低いか)の配慮不足

- 凝結時間などを考慮した打ち込み計画がなされていないこと

- 締固め不足

コンクリートの変状や劣化現象の種類④砂すじ

砂すじは、コンクリート表面に細骨材が縞状に露出する現象です。

型枠に接するコンクリート表面に、コンクリート中の水分が分離して外部に流れ出す場合に生じます。

コンクリートの変状や劣化現象の種類⑤表面気泡

表面気泡は、型枠に接するコンクリート表面に、コンクリート打ち込み時に巻き込んだ空気あるいはブリーディングが閉じ込められ、それらが型枠脱型後に露出し硬化した現象です。

「空気あばた」あるいは「水あばた」とも呼ばれています。

コンクリートの変状や劣化現象の種類⑥浮き・はく離

浮き・はく離は、鉄筋腐食によりコンクリートが押し出された現象です。

適切なかぶり厚がとれていない場合などに発生します。

コンクリートの変状や劣化現象の種類⑦ポップアウト

ポップアウトは、表層下の骨材の膨張で、骨材上部のコンクリートが押し出されたもの。

クレーター状のくぼみで、凍害などにより発生します。

コンクリートの変状や劣化現象の種類⑧はく落

はく落は、浮き・はく離により押し出されたコンクリート部が落ちたり、欠損したりした状態を指します。

コンクリートの変状や劣化現象の種類⑨ひび割れ

コンクリートに生じるひび割れは、ひび割れに直交する方向の引張応力度が、コンクリートの引張強度を超えたときに発生する現象です。

ひび割れの原因は施工不良やコンクリート劣化現象などさまざまです。

コンクリートの変状や劣化現象の種類⑩錆び汁

錆び汁は、鉄筋腐食による腐食生成物が躯体内部を浸透した水とともに外部に流出し、水が蒸発し腐食生成物が固着した現象です。

コンクリートの変状や劣化現象の種類⑪エフロレッセンス

エフロレッセンスは、主要な水和生成物のひとつである水酸化カルシウム(Ca(OH)₂)が、躯体内を浸透した水に溶解して外部に流出し、空気中の炭酸ガスと反応して炭酸カルシウム(CaCO₃)を生成し、水が蒸発しCaCO₃が析出したものです。

アルカリ成分は、空気中の炭酸ガスと反応し、アルカリ炭酸塩(Na₂CO₃など)や、アルカリ硫酸塩(Na₂SO₄、K₂SO₄など)を生成します。

ひび割れ部から流出し、コンクリートが白くなっている部分が【エフロレッセンス(白い析出物)】の可能性が高いでしょう。

コンクリートの変状や劣化現象の種類⑫汚れ(変色)

コンクリートの汚れは、

- 表面の荒れ具合(表面気泡、ひび割れ、浮き、はく落、すりへり)に関するもの

- 表面の付着物(錆汁、エフロレッセンスなど)によるもの

- コンクリートの変色によるもの

などに分類できます。

また、藻類やその死骸は、糖類やアミノ酸を含むため、これらを栄養源にして「かび」と称される真菌類が繁殖します。

この微生物は死滅すると炭化して黒い汚れとなります。

一方コンクリートの変色は、受熱温度を推定する際の目安としても使用されます。

コンクリートの変状状況と受熱温度との関係は一般に以下のとおりです。

| 受熱温度 | コンクリートの変色 |

| 300℃未満 | すすのみ付着 |

| 300~600℃ | 桃色 |

| 600~950℃ | 灰白色 |

| 950~1200℃ | 淡黄色 |

| 1200℃以上 | 溶解 |

コンクリートの変状や劣化現象の種類⑬すりへり

コンクリートのすりへりには、

- 車両の走行による路面のすりへり

- 人や物の移動による床面のすりへり

- 水利構造物にみられる砂礫やキャビテーションによるすりへり

などがあります。

また、すりへりの進行は3段階で表すことができます。

| すりへり | 状態 |

| 1段階 | 表面に近い微粒子の多いモルタル層がすり減る |

| 2段階 | 表層部(モルタル層)がすり減った後、粗骨材が露出し、粗骨材自体のすりへりが発生 |

| 3段階 | さらにすりへりが進行すると、粗骨材のはく離が発生 |

コンクリートの変状や劣化現象の種類⑭変位・変形

コンクリートの構造物や部材の変位・変形の種類は以下のとおりです。

| 作用する力 | 変位・変形 |

| 軸圧縮力 | 圧縮変形 |

| 軸引張力 | 引張変形 |

| 曲げモーメント | 曲げ変形 |

| せん断力 | せん断変形 |

| ねじりモーメント |

また地震(振動)などによって構造物や部材の剛性が低下すると、固有振動数が減少します。

一般に、固有振動数が小さくなる(減少)と、最大変位振幅は大きくなります。

このことから、構造物が劣化して固有振動数が低下すると、その振幅が大きくなり、変位・変形が増大するしくみです。

コンクリートの変状とは?原因や劣化現象&施工不良の種類まとめ

| コンクリート変状(劣化現象)の種類 | 劣化現象や原因 |

| 豆板(ジャンカ) | 打設時の施工不良による材料分離 |

| 空洞 | 材料分離のしやすいコンクリートの使用や不適切な打設方法、締固め不足 |

| コールドジョイント |

|

| 砂すじ | 施工不良などによって型枠に接するコンクリート表面に、コンクリート中の水分が分離して外部に流れ出す場合に生じる |

| 表面気泡 | コンクリート打ち込み時の施工不良により、巻き込んだ空気あるいはブリーディングが閉じ込められ、それらが型枠脱型後に露出し硬化した現象 |

| 浮き・はく離 | 鉄筋腐食によりコンクリートが押し出された現象

適切なかぶり厚がとれていない場合などに発生する |

| ポップアウト | ポップアウトは、表層下の骨材の膨張で、骨材上部のコンクリートが押し出されたもの

凍害などにより発生する |

| はく落 | 浮き・はく離により押し出されたコンクリート部が落ちたり、欠損したりした状態を指す |

| ひび割れ | コンクリートに生じるひび割れは、ひび割れに直交する方向の引張応力度が、コンクリートの引張強度を超えたときに発生する現象

ひび割れの原因は施工不良やコンクリート劣化現象などさまざま |

| 錆び汁 | 錆び汁は、鉄筋腐食による腐食生成物が躯体内部を浸透した水とともに外部に流出し、水が蒸発し腐食生成物が固着した現象 |

| エフロレッセンス | 主要な水和生成物のひとつである水酸化カルシウム(Ca(OH)₂)が、躯体内を浸透した水に溶解して外部に流出し、空気中の炭酸ガスと反応して炭酸カルシウム(CaCO₃)を生成し、水が蒸発しCaCO₃が析出したもの |

| 汚れ(変色) | 経年劣化などにより発生する

|

| すりへり | すりへりの種類

|

| 変位・変形 | 外部からの衝撃や経年劣化が原因 |

以上です。

ありがとうございました。

この記事を書いた人

- 元公務員の土木ブロガー💻

- 国立大学の土木工学科卒業(学士、コンクリート研修室所属)

- 大学卒業後、某県庁の公務員(土木職)として7年間働いた経験をもつ(計画・設計・施工管理・維持管理)

- 1級土木施工管理技士、玉掛け、危険物取扱者乙4などの資格もち

- 今はブログで土木施工管理技士の勉強方法や土木知識をメインに情報発信中!