今回のテーマは【ジャンカ(豆板)】

土木や建築でよく使われるコンクリート用語の読み方や対策について解説していきます。

さらに対策についてもまとめていますのでぜひご覧ください。

ジャンカ(豆板)とは?土木コンクリート用語の読み方や対策について

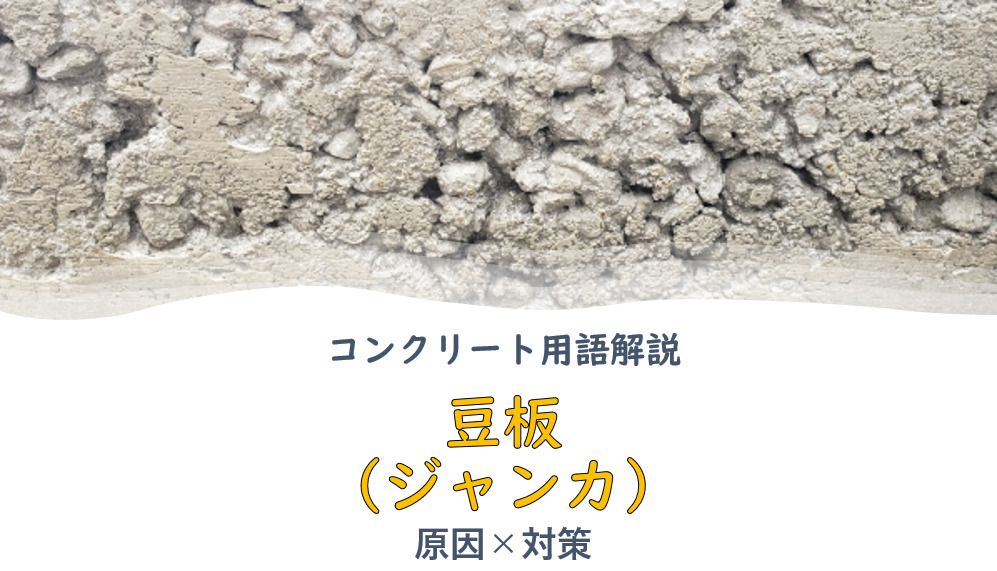

ジャンカ(別名:豆板)とは上記の写真のように、打設されたコンクリートの一部に、セメント、モルタルの廻りが悪く、粗骨材が多く集まってできた空洞部のことです。

豆板は「まめいた」と読み、コンクリート用語では【ジャンカ=豆板】と覚えておけばOKです。

コンクリートにおけるジャンカ(豆板)の発生原因

ジャンカ(豆板)が発生してしまう原因は、

- 材料分離

- 締固め不足

といった2つの要因が関係していると言われています。

材料分離

豆板(ジャンカ)が発生してしまう要因の1つ目は【材料分離】です。

例えば、材料の総量がそもそも少なくなる薄い壁の打設時は、粗骨材が露出しやすく、豆板(ジャンカ)ができやすいと言われています。

コンクリートは、水・セメント・細骨材(砂など)・粗骨材(砂利など)といった材料を混ぜ合わせて作られています。

しかし、それぞれ重さが異なり、材料は流動性に差があるため、重量の大きい粗骨材はその場に留まって分離してしまう傾向があります。

その結果、セメントや細骨材でカバーできないほどに粗骨材の塊が大きくなると、表面に露出しやすくなり、豆板(ジャンカ)が生じてしまうという仕組みです。

締固め不足

そして豆板(ジャンカ)ができてしまう、もうひとつの要因は【締固め】です。

締め固めの適切な手順は施工環境によってさまざまですが、鉄筋や配管が入っている場合、フレッシュコンクリートの流動性が妨げられるため、特に入念な作業が必要と言えるでしょう。

また、打設部分に落差がある場合、落下時の速度によって粗骨材が1カ所に集まりがちですので注意してください。

コンクリートにおける豆板(ジャンカ)の対策!予防や補修について

豆板(ジャンカ)対策は以下のとおりです。

豆板(ジャンカ)

- 材料の配合をていねいに調節する

- 打ち込み方法の工夫

- 締固めはしっかり行う

材料の配合をていねいに調節する

コンクリートの流動性は、材料の配合比によって異なります。

一般にセメントの配合比を高めると流動性が高くなるとされていますが、そのぶん材料費が高くなってしまいますので注意が必要!

また、スランプ値と呼ばれるフレッシュコンクリートの硬度が低くなるため、強固に仕上がりにくいという欠点もあります。

打ち込み方法の工夫

とくにコンクリート打設場所に落差がある場合、落下速度で粗骨材の塊が生じがちです。

そんなときは、モルタルを少量だけ先に打設すれば、落差を減らすことができます。

このように、豆板(ジャンカ)が発生しがちといわれる、打設がむずかしい場所でも、工夫次第で予防が可能です。

コンクリート打ち込み時におけるポイントは別記事でまとめています。

締固めはしっかり行う

締固めの注意点は以下のとおりです。

締固めの注意点

- コンクリートの締固めは内部振動機を使うことを原則とする

- 内部振動機は鉛直に挿入し、挿入間隔は、一般的に50cm以下とする

- 内部振動機はコンクリート下層に10cm程度挿入する

- うすい壁などの内部振動機が使えない場所は、型枠振動機をつかう

- 締固めの時間目安は、一カ所あたり5秒~15秒とする

- 内部振動機を引き抜くときは、後に穴が残らないようにゆっくりと引き抜く

- 再振動するときは、コンクリートの締固めができる範囲でできるだけおそい時期にする

上記の項目をしっかり守って、豆板(ジャンカ)発生を防ぎましょう。

さらにくわしい締固めの留意点は別記事で併せてご確認ください。

一方、すでにジャンカ(豆板)ができてしまっている場合、状況に応じて適切な施工が異なりますが、軽微なジャンカであればポリマー系セメントで補修します。

また、露出した粗骨材が剥がれ落ちてしまう場合、ブラシなどで不要部分を削ぎ落とす簡単な下地処理が必要です。

さらに鉄筋が見えてしまっている場合は、本格的な「はつり作業」を行うなど、工事の内容も大掛かりとなり、費用もかさみます。

ジャンカ(豆板)とは?土木コンクリート用語の読み方や対策まとめ

ジャンカ(別名:豆板(まめいた))とは打設されたコンクリートの一部に、セメント、モルタルの廻りが悪く、粗骨材が多く集まってできた空洞部のこと

コンクリートにおけるジャンカ(豆板)の原因

- 材料分離

- 締固め不足

豆板(ジャンカ)対策

- 材料の配合をていねいに調節する

- 打ち込み方法の工夫

- 締固めはしっかり行う

すでにジャンカ(豆板)ができてしまっている場合、状況に応じて適切な施工が異なりますが、軽微なジャンカであればポリマー系セメントなどで補修する

以上です。

ありがとうございました。

この記事を書いた人

- 元公務員の土木ブロガー💻

- 国立大学の土木工学科卒業(学士、コンクリート研修室所属)

- 大学卒業後、某県庁の公務員(土木職)として7年間働いた経験をもつ(計画・設計・施工管理・維持管理)

- 1級土木施工管理技士、玉掛け、危険物取扱者乙4などの資格もち

- 今はブログで土木施工管理技士の勉強方法や土木知識をメインにさまざまな情報発信中!