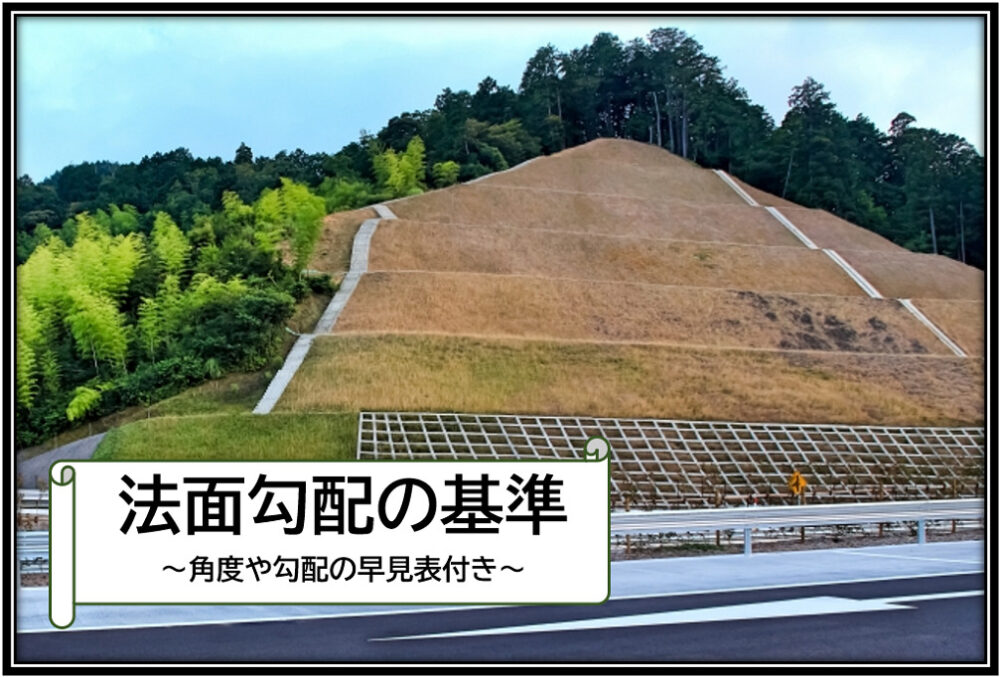

こんなお悩みを解決します。

いろいろ調べなくても大丈夫!

この記事を読めば、切土や盛土の基準である標準法面勾配や角度が一目でわかるようになっています。(早見表付き)

ぜひ参考にしてください。

この記事を書いている人

- 元公務員の土木ブロガー💻

- 国立大学の土木工学科卒業

- 大学卒業後、某県庁の公務員(土木職)として7年間働いた経験をもつ(計画・設計・施工管理・維持管理)

- 1級土木施工管理技士、玉掛け、危険物取扱者乙4などの資格もち

- 今はブログで土木施工管理技士の勉強方法や公務員のあれこれ、仕事をメインにさまざまな情報発信をしています。

それではさっそくまいりましょう、ラインナップは目次から確認してくださいね 🙂

いっぽう、法面の排水工法や勾配の計算、法面保護工の種類については、別記事でまとめていますのでご確認ください。

切土の法面勾配の角度・勾配・基準!早見表付き

切土の法面勾配角度早見表

| 地山の土質 | 切土高 | 勾配 | 角度 | |

| 硬岩 | 1:0.3~1:0.8 | 73°18’03”~51°20’25”(73°~51°) | ||

| 軟岩 | 1:0.5~1:1.2 | 63°26’06”~39°48’20”(63°~39°) | ||

| 砂 | 密実でない粒度分布の悪いもの | 1:1.5~ | 33°41’24”~(33°~) | |

| 砂質土 | 密実なもの | 5m以下 | 1:0.8~1:1.0 | 51°20’25”~45°00’00”(51°~45°) |

| 5~10m | 1:1.0~1:1.2 | 45°00’00”~39°48’20”(45°~39°) | ||

| 密実でないもの | 5m以下 | 1:1.0~1:1.2 | 45°00’00”~39°48’20”(45°~39°) | |

| 5~10m | 1:1.2~1:1.5 | 39°48’20”~33°41’24”(39°~33°) | ||

| 砂利または岩塊混じり砂質土 | 密実なものまたは粒度分布の良いもの | 10m以下 | 1:0.8~1:1.0 | 51°20’25”~45°00’00”(51°~45°) |

| 10~15m | 1:1.0~1:1.2 | 45°00’00”~39°48’20”(45°~39°) | ||

| 密実でないものまたは粒度分布の悪いもの | 10m以下 | 1:1.0~1:1.2 | 45°00’00”~39°48’20”(45°~39°) | |

| 10~15m | 1:1.2~1:1.5 | 39°48’20”~33°41’24”(39°~33°) | ||

| 粘性土 | 10m以下 | 1:0.8~1:1.2 | 51°20’25”~39°48’20”(51°~39°) | |

| 岩塊または玉石混じりの粘性土 | 5m以下 | 1:1.0~1:1.2 | 45°00’00”~39°48’20”(45°~39°) | |

| 5~10m | 1:1.2~1:1.5 | 39°48’20”~33°41’24”(39°~33°) | ||

(引用:道路土工-切土工・斜面安定工指針(一部))

切土法面の小段について

切土高が5~10m以上のときは小段を設けましょう。

土質や岩質が変化する場合には、その境界の位置に小段をつけてくださいね。

小段の幅は1.0~2.0mでのりの下側(のり尻側)に向かって5~10%の横断勾配をつけるのが一般的です。

また湧水などがある場合は、透水層と不透水層との境界になるべくあわせて、小段を設置するのが望ましいとされています。

切土法面勾配の安定性の検討

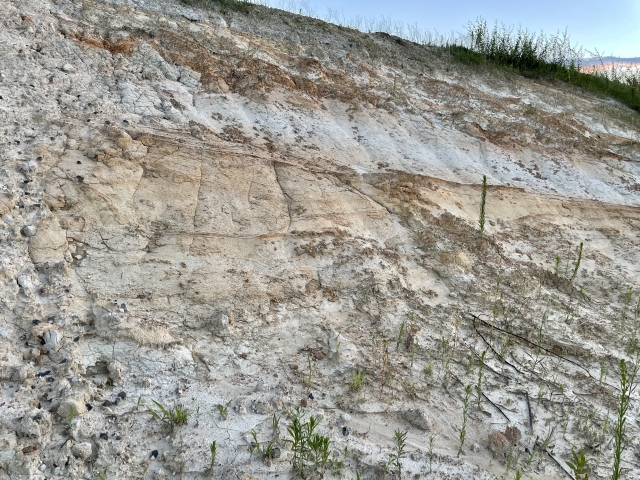

次に示すような土質や地質の地山を切り取るときは、法面崩壊のおそれがあるので十分気をつけて作業してください。

切土で気をつける土質や地質

- 崩壊土、強風化斜面の切土

- 砂質土など、とくに侵食によわい土質の切土

- 泥岩、蛇紋岩など、風化がはやい岩の切土

- 割れ目の多い岩の切土

- 割れ目が流れ盤となる場合の切土

- 地下水が多い場合の切土

- 長大のり面となる場合の切土

切土法面施工時の排水処理

雨水などが掘削箇所に入らないように、周囲にトレンチなどを設けて表面水の侵入を防ぎます。

また、表面排水のために横断方向へ3%ていどの勾配をとり、掘削面両側のトレンチに雨水を排水してください。

いっぽうで切土部において地下水位が高い場合、十分な深さのトレンチを設け、土の含水比を低下させましょう。

切土と盛土の接続部がある場合は、切土側から盛土側への雨水の流入を防ぐために切盛境界付近の切土部分にトレンチを設けるのが一般的です。

盛土の法面勾配の角度・勾配・基準!早見表付き

盛土の法面勾配角度早見表

一般的に道路盛土の法面勾配は、盛土材料が良好で盛土高が低いときは、

勾配1.5~1.8

盛土材料がよくなかったり、盛土高が高いときは、

勾配1.8~2.0

くらいを標準としています。

| 盛土材料 | 盛土高 | のり勾配 | 角度 |

| 粒度の良い砂

レキおよび細粒分混じりレキ |

5m以下 | 1:1.5~1:1.8 | 33°41’24”~29°03’17”(33°~29°) |

| 5~15m以下 | 1:1.8~1:2.0 | 29°03’17”~26°33’54”(29°~26°) | |

| 粒度の悪い砂 | 10m以下 | 1:1.8~1:2.0 | 29°03’17”~26°33’54”(29°~26°) |

| 岩塊(ズリを含む) | 10m以下 | 1:1.5~1:1.8 | 33°41’24”~29°03’17”(33°~29°) |

| 10~20m以下 | 1:1.8~1:2.0 | 29°03’17”~26°33’54”(29°~26°) | |

| 砂質土

硬い粘質土(洪積層の硬い粘質土、粘土、関東ロームなど) |

5m以下 | 1:1.5~1:1.8 | 33°41’24”~29°03’17”(33°~29°) |

| 5~10m | 1:1.8~1:2.0 | 29°03’17”~26°33’54”(29°~26°) | |

| 火山灰質粘性土 | 5m以下 | 1:1.8~1:2.0 | 29°03’17”~26°33’54”(29°~26°) |

(引用:道路土工-盛土工指針(一部))

また河川堤防の場合はとくに標準値はありませんが、1:2.0よりゆるやかな勾配にすることを原則としています。(例外あり)

盛土法面勾配の形状について

盛土高が低い場合は原則として、のり勾配は単一としましょう。

2種類以上の材料による高い盛土では、各土質に応じた標準勾配を適用してください。

また、粘着力があまりない砂質土などは、のり勾配の変化部から侵食を受けやすいため、

- 長大のり面の場合には小段をつけて排水溝を設置する

- のり面保護工を施工する

などの対策をおこなってくださいね 😉

盛土法面部の施工時の排水処理

以下のとおり、盛土部を施工するときの排水処理についてまとめましたので参考にしてください。

盛土排水処理まとめ

- 雨水浸透による盛土の軟弱化を防ぐため、盛土面には4~5%くらいの勾配を保つ

- 施工中に降雨が予想されるときは、転圧機械、土運搬機械のわだちのあとが残らないように、作業終了時にローラなどで表面をなめらかにする

- 降雨前に敷きならした土はかならず転圧すること

- 高盛土(5m以上)の法面が表面水によって洗堀崩壊するおそれがある場合で、盛土表面が広いときは、グレーダなどで法肩側溝を設けて雨水が入らないように工夫する

- 粘性土の盛土材料は、施工時の排水を十分におこない、施工機械のトラフィカビリティを確保する

- 砂や砂質土の盛土施工の場合は、雨水などが侵入しやすいため、ビニルシートなどで法面を覆って保護する

- 砂質土盛土の法面や法肩は十分に締め固める

- 切土と盛土の境界があるときは、境界付近にトレンチ(排水溝)を設ける

法面勾配の盛土材料について

盛土材料として求められる一般的性質はこちらです。

盛土に求められる一般的性質

- 施工機械のトラフィカビリティが確保できること

- 所定の締固めが行いやすいこと

- 締め固められた土のせん断強さが大きく、圧縮性が小さいこと

- 透水係数が小さいこと

- 有機物(草木、その他)を含まないこと

- 吸水による膨潤性(ふくらむ)が低いこと

とくにベントナイトやけい酸白土・多量の腐食物を含んだ土などの、吸水性や圧縮性が大きく土の含水状態を害するおそれがあるものは使わないようにしてください。

また、トラフィカビリティが十分でない土を盛土材料として使うときは、

- 湿地ブルドーザを使う

- 乾燥によって含水比を低下させ、トラフィカビリティの改善を図る

- トレンチを掘削する

- 安定処理によって土質の改善を図る

などの対策が有効です。

法面勾配の角度早見表と基準まとめ

【切土法面勾配の早見表】

| 地山の土質 | 切土高 | 勾配 | 角度 | |

| 硬岩 | 1:0.3~1:0.8 | 73°18’03”~51°20’25”(73°~51°) | ||

| 軟岩 | 1:0.5~1:1.2 | 63°26’06”~39°48’20”(63°~39°) | ||

| 砂 | 密実でない粒度分布の悪いもの | 1:1.5~ | 33°41’24”~(33°~) | |

| 砂質土 | 密実なもの | 5m以下 | 1:0.8~1:1.0 | 51°20’25”~45°00’00”(51°~45°) |

| 5~10m | 1:1.0~1:1.2 | 45°00’00”~39°48’20”(45°~39°) | ||

| 密実でないもの | 5m以下 | 1:1.0~1:1.2 | 45°00’00”~39°48’20”(45°~39°) | |

| 5~10m | 1:1.2~1:1.5 | 39°48’20”~33°41’24”(39°~33°) | ||

| 砂利または岩塊混じり砂質土 | 密実なものまたは粒度分布の良いもの | 10m以下 | 1:0.8~1:1.0 | 51°20’25”~45°00’00”(51°~45°) |

| 10~15m | 1:1.0~1:1.2 | 45°00’00”~39°48’20”(45°~39°) | ||

| 密実でないものまたは粒度分布の悪いもの | 10m以下 | 1:1.0~1:1.2 | 45°00’00”~39°48’20”(45°~39°) | |

| 10~15m | 1:1.2~1:1.5 | 39°48’20”~33°41’24”(39°~33°) | ||

| 粘性土 | 10m以下 | 1:0.8~1:1.2 | 51°20’25”~39°48’20”(51°~39°) | |

| 岩塊または玉石混じりの粘性土 | 5m以下 | 1:1.0~1:1.2 | 45°00’00”~39°48’20”(45°~39°) | |

| 5~10m | 1:1.2~1:1.5 | 39°48’20”~33°41’24”(39°~33°) | ||

【盛土法面勾配の早見表】

| 盛土材料 | 盛土高 | 勾配 | 角度 |

| 粒度の良い砂

レキおよび細粒分混じりレキ |

5m以下 | 1:1.5~1:1.8 | 33°41’24”~29°03’17”(33°~29°) |

| 5~15m以下 | 1:1.8~1:2.0 | 29°03’17”~26°33’54”(29°~26°) | |

| 粒度の悪い砂 | 10m以下 | 1:1.8~1:2.0 | 29°03’17”~26°33’54”(29°~26°) |

| 岩塊(ズリを含む) | 10m以下 | 1:1.5~1:1.8 | 33°41’24”~29°03’17”(33°~29°) |

| 10~20m以下 | 1:1.8~1:2.0 | 29°03’17”~26°33’54”(29°~26°) | |

| 砂質土

硬い粘質土(洪積層の硬い粘質土、粘土、関東ロームなど) |

5m以下 | 1:1.5~1:1.8 | 33°41’24”~29°03’17”(33°~29°) |

| 5~10m | 1:1.8~1:2.0 | 29°03’17”~26°33’54”(29°~26°) | |

| 火山灰質粘性土 | 5m以下 | 1:1.8~1:2.0 | 29°03’17”~26°33’54”(29°~26°) |

今回は以上です。

参考になればうれしいです。

ありがとうございました。