※この記事はプロモーションを含みます。

この記事では、法面勾配の計算方法(角度や法長など)を図解でかんたん解説!

法面勾配の計算方法を忘れたときに便利です。

また土木でよく使う法面勾配について早見表でまとめていますのでぜひご活用くださーい 🙂

それではさっそく参りましょう、ラインナップは目次からどうぞ!

法面勾配の計算①法長・底辺・高さの求め方!

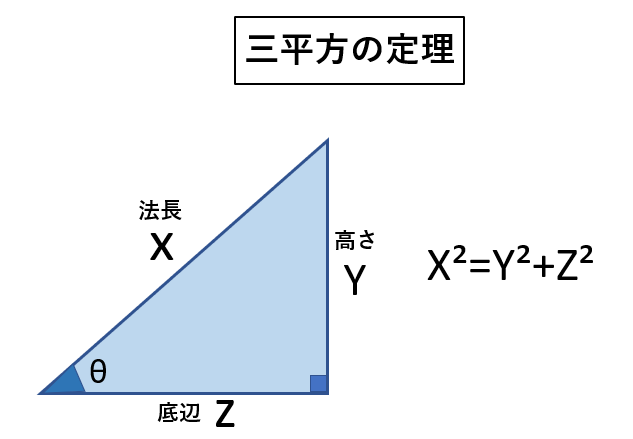

法面の勾配計算では三平方の定理を使います。

法面勾配の計算で使う三平方の定理の条件

法長をX、高さをY、底辺をZとすると、

X²=Y²+Z²

という式が成り立ちます。(以下の図解参照)

この公式が三平方の定理です。

そして三平方の定理の条件は、底辺と高さのあいだは直角(90°)であることに注意してください。

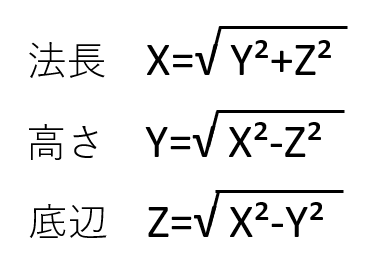

法面勾配における法長の計算

| 三角形 | 三平方の定理 |

| 法長X | X=√(Y²+Z²) |

例えば、以下のような傾きが5分の三角形の法長を計算してみます。

法長は底辺は0.5、高さは1であるため、

√(0.5²+1²)≒1.118

となります。

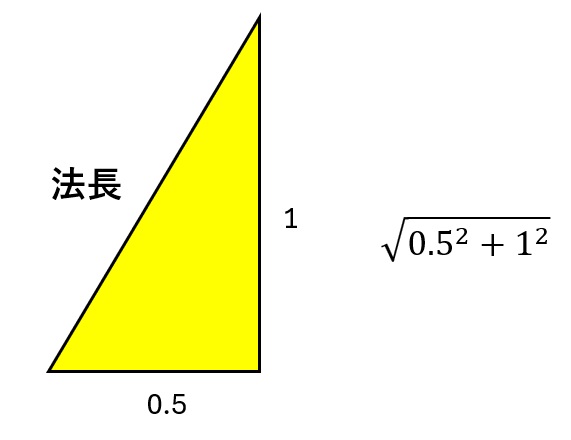

法面勾配における高さの計算

| 三角形 | 三平方の定理 |

| 高さY | Y=√(X²-Z²) |

例えば、以下のような法長が2、底辺が1の三角形の高さを計算してみます。

高さは、底辺は1、法長は2であるため、

√(2²-1²)=√3≒1.732

となります。

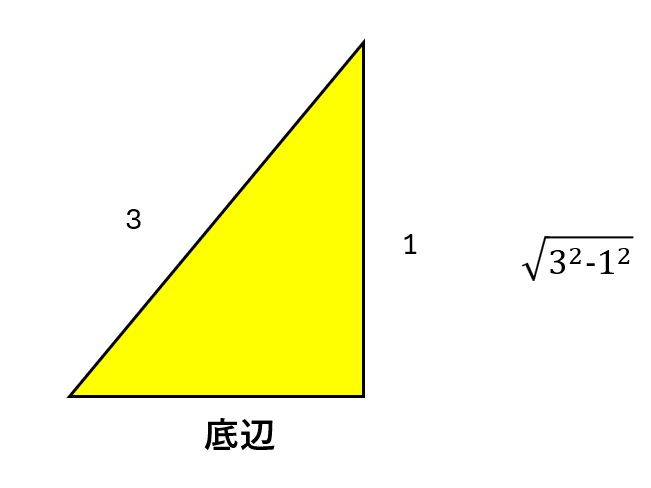

法面勾配における底辺の計算

| 三角形 | 三平方の定理 |

| 底辺Z | Z=√(X²‐Y²) |

例えば、以下のような法長が3、高さが1の三角形の高さを計算してみます。

底辺はは、高さは1、法長は3であるため、

√(3²-1²)=√8≒2.828

となります。

これら三平方の定理により、辺の長さはすべて計算できます。

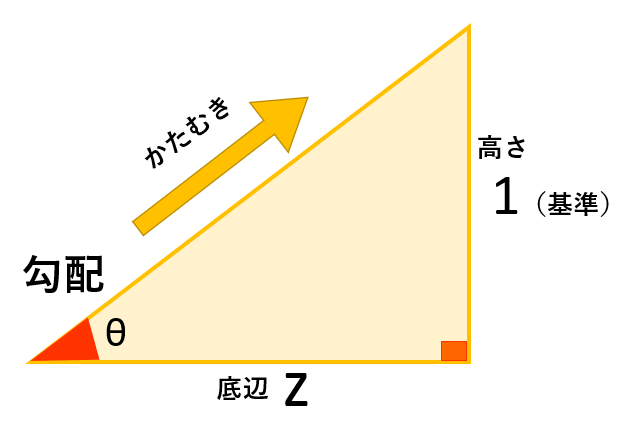

そもそも法面勾配とは?

法面勾配とは、高さを1(基準)として、底辺との割合を示した傾きのこと。

1:2、1:0.5などと表記し、2割(1:2)、5分(1:0.5)と呼ばれます。

法面勾配の計算②角度の求め方&土木現場での確認方法

法面勾配の角度や現場での確認方法をチェックしていきます。

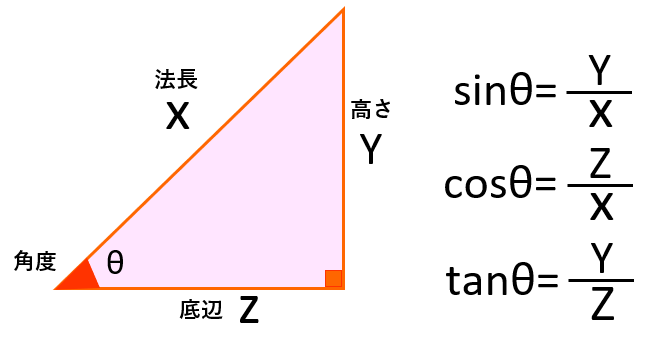

角度の求め方

法面勾配の角度計算式は以下のとおりです。

角度を求めるには三角関数(sinθ、cosθ、tanθ)を使います。

| 法面勾配の角度 | 計算式 |

| sinθ | Y/X(高さ÷法長) |

| cosθ | Z/X(底辺÷法長) |

| tanθ | Y/Z(高さ÷底辺) |

関数電卓はもちろんのこと、最近のスマホ電卓アプリなどでも、三角関数を計算できるものも出てきていますよ。

法面勾配の現場での確認方法

ちなみに、現場で勾配を確認するには、スラントという勾配測定器を使います。

法面に当てると、勾配や角度がパッとわかる優れものです。

法面勾配の早見表

法面勾配と角度を早見表にまとめました。

例として5分(ごぶ)勾配というのは、底辺が0.5に対して高さ1の傾きを表しています。

参考にしてください。

※ピンク部分は現場でよく使う勾配

| 法面勾配一覧表 |

||

| 割合 | 角度 | 比率(1:x) |

| 1分 | 84°17’22” | 1:0.1 |

| 2分 | 78°41’24” | 1:0.2 |

| 3分 | 73°18’03” | 1:0.3 |

| 4分 | 68°11’55” | 1:0.4 |

| 5分 | 63°26’06” | 1:0.5 |

| 6分 | 59°02'03" | 1:0.6 |

| 7分 | 55°00’29” | 1:0.7 |

| 8分 | 51°20’25” | 1:0.8 |

| 9分 | 48°00’46” | 1:0.9 |

| 1割 | 45°00’00 | 1:1.0 |

| 1割1分 | 42°16’25” | 1:1.1 |

| 1割2分 | 39°48’20” | 1:1.2 |

| 1割3分 | 37°34’07” | 1:1.3 |

| 1割4分 | 35°32’16” | 1:1.4 |

| 1割5分 | 33°41’24” | 1:1.5 |

| 1割6分 | 32°00’19” | 1:1.6 |

| 1割7分 | 30°27’56” | 1:1.7 |

| 1割8分 | 29°03’17” | 1:1.8 |

| 1割9分 | 27°45’31” | 1:1.9 |

| 2割 | 26°33’54” | 1:2.0 |

| 2割2.1分 | 25°27’32” | 1:2.1 |

| 2割2.2分 | 24°26’41” | 1:2.2 |

| 2割2.3分 | 23°51’11” | 1:2.3 |

| 2割2.4分 | 23°30’40” | 1:2.4 |

| 2割2.5分 | 21°22’08” | 1:2.5 |

| 2割2.6分 | 21°02’12” | 1:2.6 |

| 2割2.7分 | 20°19’23” | 1:2.7 |

| 2割2.8分 | 21°25’90” | 1:2.8 |

| 2割2.9分 | 19°01’32” | 1:2.9 |

| 3割 | 18°26’06” | 1:3.0 |

さらに詳しい勾配角度表はまた別記事でまとめていますので、ご確認ください。

法面勾配の計算まとめ

| 法面勾配の計算方法 | 計算式

X:法長 Y:高さ Z:底辺 |

| 三平方の定理 | 法長 X=√Y²+Z² |

| 高さ Y=√X²-Z² | |

| 底辺 Z=√X²-Z² | |

| 三角関数 | sinθ=Y/X(高さ÷法長) |

| cosθ=Z/X(底辺÷法長) | |

| tanθ=Y/Z(高さ÷底辺) | |

| 勾配

(高さ:底辺) |

角度 |

| 3分

(1:0.3) |

73°18’03” |

| 5分

(1:0.5) |

63°26’06” |

| 8分

(1:0.8) |

51°20’25” |

| 1割

(1:1) |

45°00’00” |

| 1.5割

(1:1) |

33°41’24” |

| 1.8割

(1:1.8) |

29°03’17” |

| 2割

(1:2) |

26°33’54” |

以上です。

参考になればうれしいです。

ありがとうございました。

この記事を書いた人

- 元公務員(土木)の土木ブロガー💻

- 国立大学★土木工学科卒業(学士)

- 大学卒業後、某県庁の地方公務員(土木)に合格!7年間はたらいた経験をもつ

- 転職活動経験アリ(現在フリーランス)

- 1級土木施工管理技士の資格もち

- 今はブログで土木、土木施工管理技士の勉強方法や公務員のあれこれ、仕事をメインにさまざまな情報を発信中!