家を建てたいときやリフォームなどのとき、電気設備や電気配線がよく分からない…ということもありますよね。

そんなあなたのために、住宅(建築)の電気配線や設備の基礎について解説します。

ぜひチェックしてみてください。

それではさっそく参りましょう、ラインナップは目次からどうぞ 🙂

電気配線の基礎!住宅の電気配線の基本について解説(基礎知識)

電気配線の基礎①電気の単位と電流の種類

電気を表すときに使われる基本的な単位は、電流、電圧、電力の3つです。

電流は単位時間あたりに流れる電気の量を表し、単位はA(アンペア)を使います。

電圧は電気を流す力のつよさをあらわし、単位はV(ボルト)です。

電力はランプを点灯させたりモーターを動かすための電力エネルギーの大きさを表し、W(ワット)という単位で示します。

そして電流、電圧、電力の関係は、次式で表されます。

電力(W)=電流(A)×電圧(V)

1,000Wh=1kWh換算

また電流は、流れる方向・電圧の強さが時間により変化している交流(AC)と、常に一定方向の電圧で流れる直流(DC)の2種類です。

基本的に電力会社から住宅への電気供給は、配電しやすく変圧器(トランス)で電圧を変えることがかんたんな交流が使われています 🙂

日本では東日本が50Hz、西日本では60Hzが使われているよ

家電製品には直流電源が必要なものが多いため、製品には内蔵された装置やACアダプターなどで変換します。

直流の電源は、例として乾電池や蓄電池、バッテリーなどがありますね。

図面の電気設備記号などについては、また別記事でまとめていますので併せてご確認ください。

電気配線の基礎②配線方式

電力会社から住宅に電気を供給する配線方式には、主に単相2線式と単相3線式があります。

配線方式の種類

①単相2線式

②単相3線式

①単相2線式

100V(または200V)の電圧線1本と中性線1本の合計2本の線で電気を引き込む方法です。

使用できるのは100V(または200V)のみとなります。

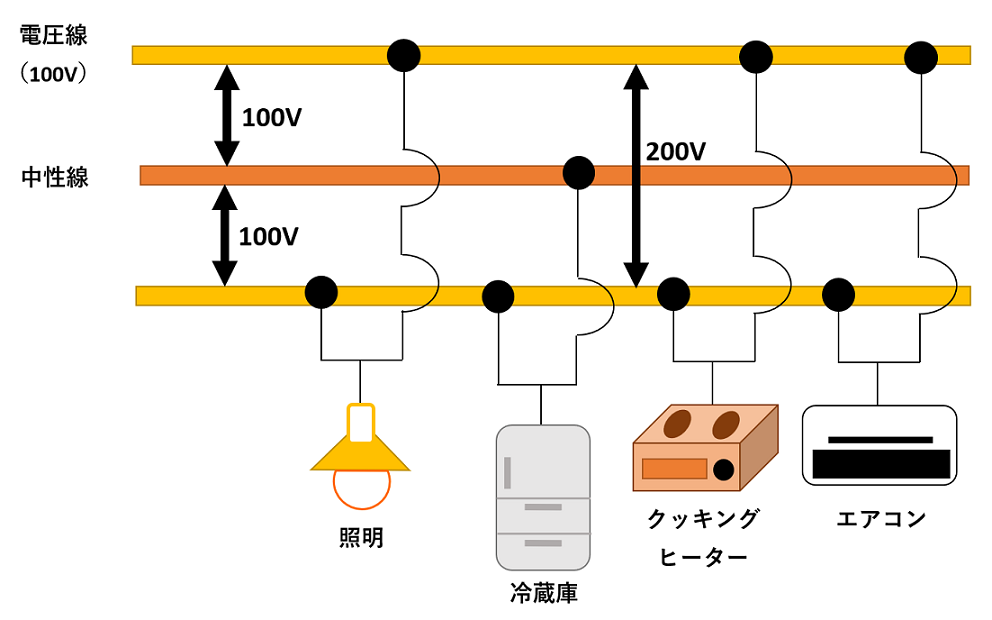

②単相3線式

100Vの電圧線2本と中性線1本の合計3本の線を使って電気を引き込む方法で、電圧線と中性線の組み合わせによって100Vと200Vを使い分けることができます。

近年では、エアコンやIHクッキングヒーターなど200Vの電源を必要とする機器の普及に伴い、100Vも200Vも使用できる単相3線式が主流です。

| 単相2線式 | 単相3線式 |

|

|

| 使用できるのは100Vのみ | 電圧線と中性線の組み合わせで100V、電圧線2本の組み合わせで200Vを使用できる |

電気配線の基礎③電気の引込み・分電盤・分岐回路

つづいては電気の引き込みや分電盤、回路についてです。

電気の引込み

住宅の電気は、屋外の電柱から電線を渡し、建物側の引込点を経由して屋内の分電盤に引き込ませるのが一般的です。

引込み点から屋内の分電盤までの電路は幹線といい、その途中に電力量計(電気メーター)が取り付けられます。

また、電気設備に関する用語もチェックしておくとよいでしょう。

| ACアダプタ | 交流の電気を直流に変換したり、機器に合わせて電圧を下げたりする装置 |

| ダウントランス | 機器に合わせて電圧を下げるための装置

変圧器ともいう |

| インバータ | 電気を交流から直流に変換したり、直流から交流に変換したりすることで、周波数や電圧を制御する装置

インバータを用いることで、電気を効率的に使うことができる |

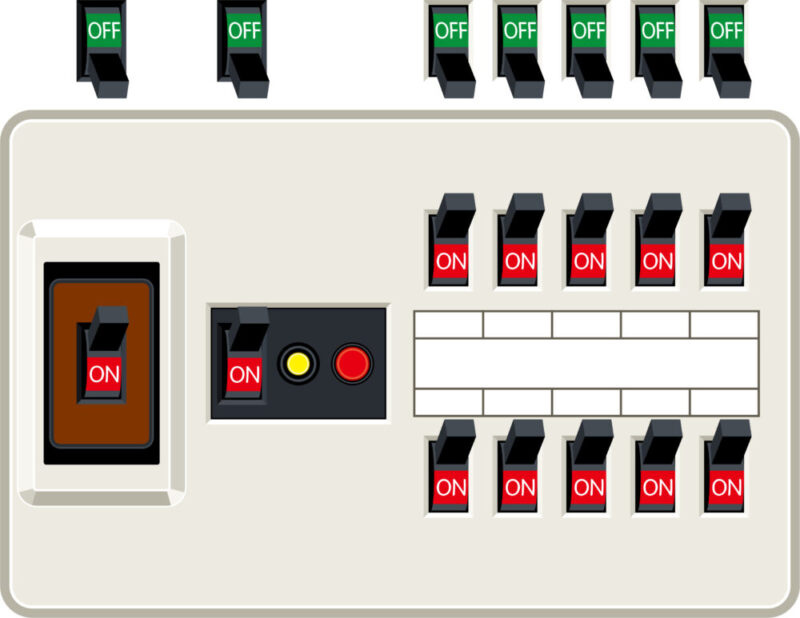

分電盤

住宅内に引き込まれた電気は、分電盤内で契約容量に応じたアンペアブレーカーに接続され、漏電遮断器を経由して、部屋ごと、用途ごとに、いくつかの回路に分けられます。

分けられた回路はそれぞれ配線用遮断器に接続され、アンペアブレーカー、漏電遮断器、配線用遮断器など、それぞれ安全に電気を使うため、保守する役割があるのです。

| 分電盤の種類 | 概要 |

| アンペアブレーカー | 契約アンペア(契約容量)以上の電気が流れると自動的に電気を止める装置 |

| 漏電遮断器 | 漏電を感知して電気を止める装置

漏電ブレーカーともいう |

| 配線用遮断器 | 電気の使い過ぎやショートした時などに電気を止める装置

安全ブレーカーともいう |

また、高機能分電盤として注目されるのはピークカット機能付き分電盤です。

ピークカット機能とは、容量を超えそうになると音声で知らせたり、設定しておいた電気機器を一時的に停止させるなどして容量オーバーを防ぐ機能のこと。

電気の使い過ぎを抑えることによる省エネルギー効果も期待できます。

高機能分電盤にはほかに、オール電化住宅対応型、太陽光発電対応型、感震機能付き、避雷機能付きなどの種類があります。

分岐回路

分電盤で分けられた電気の配線遮断器からコンセントや照明の電源等までの回路のことを分岐回路と呼びます。

一般に1つの分岐回路の電気容量は15A(または20A)です。

回路は部屋別、用途別に分けた一般回路のほか、エアコンなどのように消費電力が多い電気機器には専用回路を確保し、専用コンセントを設けて使用します。

また内線規程では、住宅の広さに応じて一般回路(電灯・コンセント用)の数の目安を規定しています。

一般的に、消費電力が大きい電気機器用の専用回路(5~10回路程度)と、予備回路(2~4回路程度)を加えて設置することが推奨されていますので、参考にしてください。

【一般回路数の目安】

| 住宅面積 | 一般回路数 |

| 70㎡以下 | 7 |

| 100㎡以下 | 8 |

| 130㎡以下 | 10 |

電気配線の基礎④コンセントとスイッチの設置

つづいてはコンセントとスイッチについてです。

コンセント

コンセントの数は、畳2枚(約3.3㎡)当たりに1箇所(2口以上)が目安をされていますが、実際には目安よりもやや多めに、部屋の対角線上に分散させて設けると使い勝手がよくなります。

一般の壁付コンセントの取付高さは床上250㎜(和室では床上150㎜)程度です。

またコンセントは使用する場所や電圧によって、さまざまな種類のものがあり、用途に合わせて選択する必要があります。

内線規程では、水を使用する(あるいは水気を帯びる)電気機器に用いるコンセントや200Vのコンセントは、接地極付コンセントとすることを義務的事項としていますので注意してください。

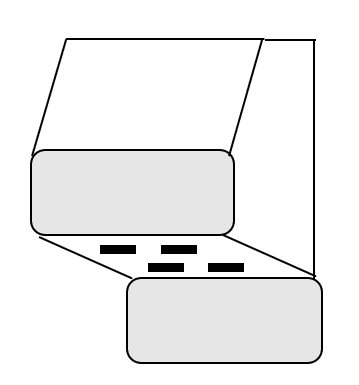

| コンセントの種類 | 説明 | 概略図 |

| 接地極付きコンセント(100V) | 接地極用の差込み口が付いたコンセント |  |

| フロアコンセント | 床に設けるコンセント

使わないときは収納できる |

|

| 壁付防水コンセント | 差込み口から水が入らないようにしたコンセント |  |

スイッチ

照明のスイッチは、室内に入ってすぐ点灯できるよう、部屋の内側で出入口のすぐそばに取り付けるのが原則です。

ただしトイレや納戸、浴室などのように、常時人がいない部屋や湿気の多い部屋では外側に設置します。

取付高さは床上1,200㎜が一般的です。

スイッチの図面記号などについてもチェックしておくとよいでしょう。

電気配線の基礎!住宅の電気配線の基本について解説(基礎知識)まとめ

以上です。

ありがとうございました。