こんな要望にお応えして!

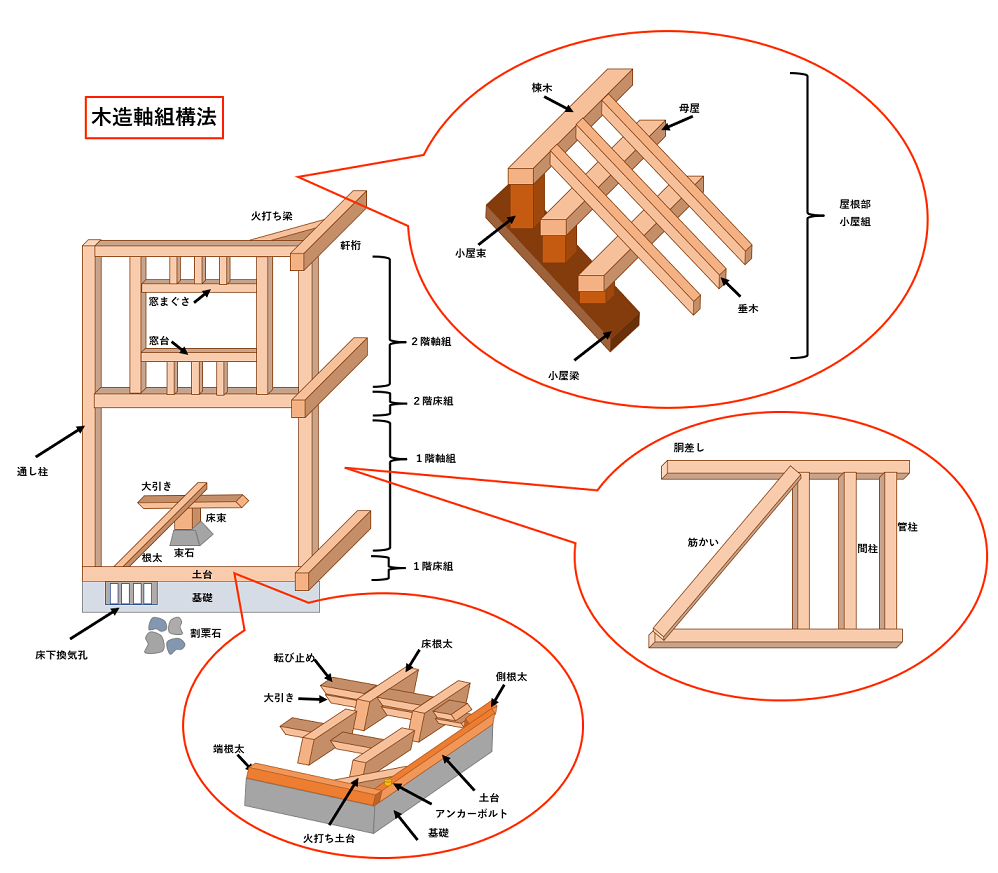

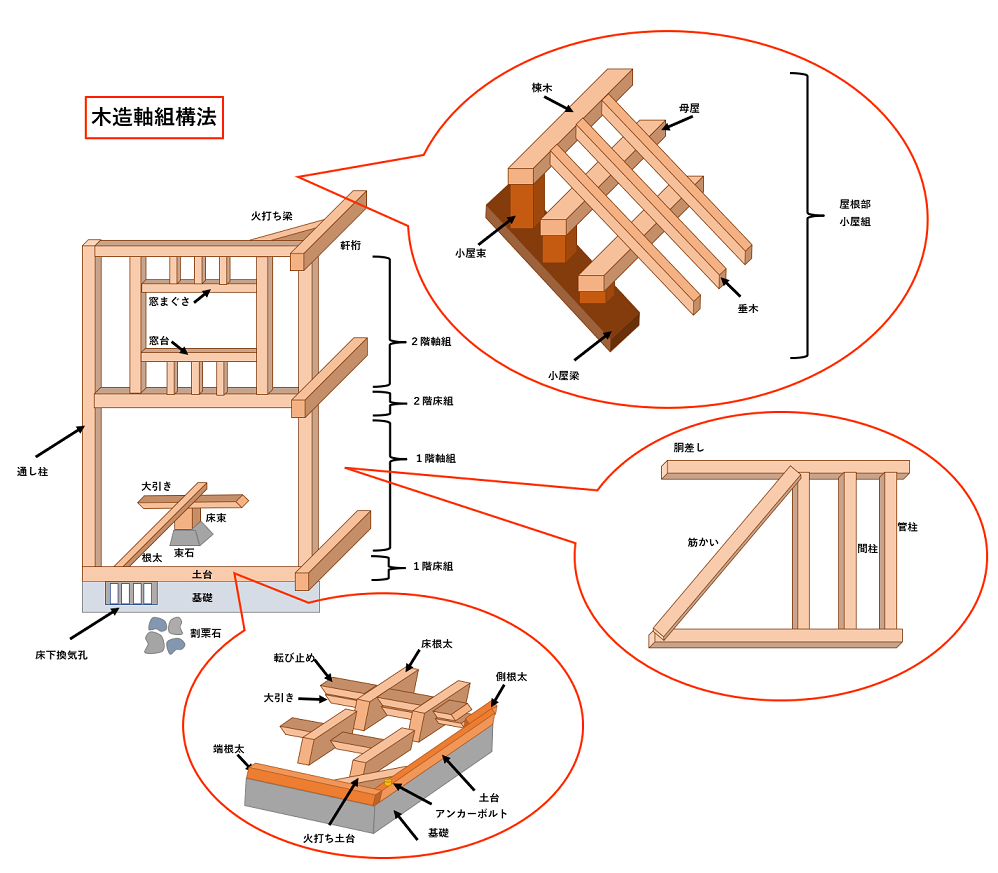

木造軸組構法は、柱や梁といった細長い部材を組立て、建物の骨組みを構成する架構式という方法によるものです。

木造軸組構法のうち、伝統的な工法が簡略化され発達してきたものは「在来軸組構法」ともよばれます。

木造の骨組みの名称や部位、部材の役割などをくわしくみていきましょう。

木造の骨組みの名称とは?木造軸組構法を図解でわかりやすく解説!

木造軸組構法による建物を部位ごとにみると、基礎の上に組まれる軸組、建物の上部で屋根を支える小屋組、床を支える床組に壁の下地の骨組や開口部の枠組みなどが加わって、建物全体の骨格が形成されます。

以下の図解は、木造軸組構法の建物の基本的な構成ですので、ぜひチェックしてみてください。(以下、図解参照)

木造軸組構法➀地業と基礎

建物を建てる前には地盤を整備しますが、このことを「地業」といいます。

基礎をつくる部分の土を掘削したら割栗石を並べてその上から突き固める割栗事業などを行うことが一般的です。

また地業が終わると基礎工事を行います。

木造住宅に現在多く使用されている基礎には、布基礎とベタ基礎の2種類です。

布基礎は建物の壁の下部に細長く連続して設けられるコンクリートの部分。

フーチング(底盤)を設けて基礎底部を広げ、建物からの荷重を地盤に伝えやすくします。

また床下の地面には、湿気を抑えるために防湿コンクリート(土間コンクリート)を施すことが一般的でしょう。

木造軸組構法②土台

基礎が完成したら土台をのせてアンカーボルトで基礎に固定します。

土台にはヒノキやヒバのような腐りにくく耐久性の高い木材を使いますが、地面に近いので柱などの下部も含めて防腐処理を行う必要があります。

また、床下に湿気がたまると部材が腐る原因になるので、外壁の床下部分には換気孔を設けるか、ネコ土台にして喚起できるようにするのが一般的です。

ネコ土台とは基礎と土台の間に樹脂製や金属製などのパッキンを挟んで換気用のスキマを取った土台のこと!

木造軸組構法③軸組の名称

軸組は、小屋組や床組を除く骨組みのことで、建物を支える主要な部分になります。

軸組は土台の上に通し柱や管柱を立てて、その柱に対して梁や桁、胴差しなどの横架材を組んで構成されます。

桁(軒桁)は軒の位置で柱の上に架け渡し、梁は桁に直交する方向に架け渡す構造です。

また胴差しは1階と2階の間の外周に架け、さらに軸組を強くするために筋かいや火打ち材といった斜め材が設けられます。

| 軸組部材 | 柱 | 通し柱 | 土台から軒桁まで1本で通した柱

建物外周の隅角部(建物の四隅)などに設けられる 一般に120mm角を用いる |

| 管柱 | 各階ごとに設ける柱

1階から2階まで通さずに、胴差しなどの位置に中断されている 一般に105mmを用いる |

||

| 横架材 | 桁(軒桁) | 外壁上部の軒の位置で柱の上に架け、垂木などを受ける部材 | |

| 胴差し | 1階と2階の間の外周に架けて、管柱の上部をつなぎ、2階の壁や床組を支える部材 | ||

| 梁 | 柱から柱に架け渡し、2階の床組や小屋組を支える部材

梁にかかる荷重や梁を架ける柱から柱までの間隔(スパン)などをもとに、部材の断面寸法が決まる |

||

| 軸組の補強材 | 斜め材 | 筋かい | 柱と横架材(梁、胴差し、土台など)で構成される四角形の対角線上に取り付けて、軸組の変形を防ぐ補強材

筋かいを入れた部分は構造上、地震などの水平力に抵抗する耐力壁になる |

| 火打ち材 | 土台と土台、梁と桁などが直交する隅角部に水平に取り付けて地震などの水平力に抵抗する補強材

土台の場合は火打ち土台、梁と桁などの場合は火打ち梁と呼ぶ |

木造軸組構法④床組(骨組み)の名称

床組は床材を支える骨組みのことです。

1階と2階それぞれに分けてみていきましょう。

1階の床組

1階の床組には、地面に設けた束石の上に床束(ゆかづか)、大引き、根太(ねだ)の順に部材を組む束立て床と、コンクリートなどの上にモルタルを敷いて、直接大引きと根太(または根太のみ)を組む、転ばし床とがあります。

| 根太 | 大引きに対して直角方向に架けて床板などを受ける下地部材

40~50㎜角が一般的 |

| 大引き | 土台や床束の上に架け渡して根太を支える部材

90mm角が一般的 |

| 床束 | 束石の上に立てて大引きを支える束 |

| 根がらみ貫 | 床束のぐらつきを防ぎ安定させるための板 |

2階の床組

2階の床組は、梁や胴差しなどに根太を架けて床組を構成します。

根太を架ける間隔が狭い所(1.8m以内)では、根太だけを組む根太床とします。

さらにこの間隔が大きくなるときは、根太だけでは床からの荷重を支えきれないので、梁と根太で支える梁床などにします。

木造軸組構法⑤小屋組の名称

小屋組は屋根を支える骨組みのこと。

和小屋と洋小屋に分かれます。

和小屋

和小屋は日本の伝統的な小屋組です。

小屋梁に小屋束を立てて母屋(もや)をのせ、さらに上から垂木(たるき)をのせます。

洋小屋にくらべてシンプルな構造ですが、小屋梁に荷重が集中し、梁がたわみやすくなるので、大きなスパンには向いていません。

| 棟木(むなぎ) | 小屋組の最頂部にあり、軒桁と平行に架ける横木 |

| 母屋(もや) | 小屋束の上部を連結し垂木を支える水平方向の部材 |

| 垂木(たるき) | 屋根下地を受ける部材

棟木から軒桁に向けて架ける |

| 小屋束 | 小屋梁に立て、母屋からの荷重を受ける部材 |

| 小屋梁 | 小屋組最下部で屋根の荷重を支える水平方向の部材 |

洋小屋

洋小屋は陸梁(ろくばり)や合掌(がっしょう)、方づえ、真束(しんづか)、吊束(つりづか)などの部材でトラスをつくり、そこに棟木、母屋、垂木などの部材を架けて構成させるのが基本的な形です。

※トラス:三角形を基本単位とした構造

小屋組全体に屋根荷重が分散するため大きなスパンの木造建築のほか、ツーバイフォー工法の建物の小屋組にも用いられています。

| 陸梁(ろくばり) | 洋小屋の最下部にある梁

和小屋の小屋梁に担当する |

| 合掌(がっしょう | 洋小屋上部の山形部分を構成する一対の斜め材 |

| 方づえ | 真束と合掌を緊結する斜め材 |

| 真束、吊束 | 真束は陸梁に立てて小屋の頂部を支える束、吊束は陸梁と合掌を両側から2枚の部材で挟んで支える束 |

木造軸組構法⑥壁の下地骨組などの名称

壁の中には構造を支える部材の他に、壁の下地骨組となる間柱、胴縁(どうぶち)、貫(ぬき)などが設けられます。

現在の木造住宅では、主に間柱や胴縁などで壁下地を構成します。

貫は日本の伝統的な建物で主に使われていたもので、現在はあまり使われていません。

| 間柱 | 壁の下地材や仕上げ材のボード類を取り付けるための柱 |

| 胴縁 | 壁の下地材などを取り付けるため、柱の間柱に打ち付ける部材 |

| 貫 | 間壁造で柱などを貫いて水平方向につなぐ部材

壁下地の固定や壁の補強の役割をもつ |

木造軸組構法⑦開口部

窓や出入口が設けられる開口部は、構造的に弱い部分。

そのため開口部の脇には筋かいの入った耐力壁を設けるのが一般的です。

開口部を支える窓まぐさを設けます。

窓の場合は下部に窓台を設け、和室の開口部では上部に鴨居、下部に敷居を設けます。

木造軸組構法を図解で解説!木造や骨組みの名称まとめ

【木造軸組工法の図解】

| 軸組部材 | 柱 | 通し柱 | 土台から軒桁まで1本で通した柱

建物外周の隅角部(建物の四隅)などに設けられる 一般に120mm角を用いる |

| 管柱 | 各階ごとに設ける柱

1階から2階まで通さずに、胴差しなどの位置に中断されている 一般に105mmを用いる |

||

| 横架材 | 桁(軒桁) | 外壁上部の軒の位置で柱の上に架け、垂木などを受ける部材 | |

| 胴差し | 1階と2階の間の外周に架けて、管柱の上部をつなぎ、2階の壁や床組を支える部材 | ||

| 梁 | 柱から柱に架け渡し、2階の床組や小屋組を支える部材

梁にかかる荷重や梁を架ける柱から柱までの間隔(スパン)などをもとに、部材の断面寸法が決まる |

||

| 軸組の補強材 | 斜め材 | 筋かい | 柱と横架材(梁、胴差し、土台など)で構成される四角形の対角線上に取り付けて、軸組の変形を防ぐ補強材

筋かいを入れた部分は構造上、地震などの水平力に抵抗する耐力壁になる |

| 火打ち材 | 土台と土台、梁と桁などが直交する隅角部に水平に取り付けて地震などの水平力に抵抗する補強材

土台の場合は火打ち土台、梁と桁などの場合は火打ち梁と呼ぶ |

床組

| 根太 | 大引きに対して直角方向に架けて床板などを受ける下地部材

40~50㎜角が一般的 |

| 大引き | 土台や床束の上に架け渡して根太を支える部材

90mm角が一般的 |

| 床束 | 束石の上に立てて大引きを支える束 |

| 根がらみ貫 | 床束のぐらつきを防ぎ安定させるための板 |

和小屋

| 棟木(むなぎ) | 小屋組の最頂部にあり、軒桁と平行に架ける横木 |

| 母屋(もや) | 小屋束の上部を連結し垂木を支える水平方向の部材 |

| 垂木(たるき) | 屋根下地を受ける部材

棟木から軒桁に向けて架ける |

| 小屋束 | 小屋梁に立て、母屋からの荷重を受ける部材 |

| 小屋梁 | 小屋組最下部で屋根の荷重を支える水平方向の部材 |

洋小屋

| 陸梁(ろくばり) | 洋小屋の最下部にある梁

和小屋の小屋梁に担当する |

| 合掌(がっしょう | 洋小屋上部の山形部分を構成する一対の斜め材 |

| 方づえ | 真束と合掌を緊結する斜め材 |

| 真束、吊束 | 真束は陸梁に立てて小屋の頂部を支える束、吊束は陸梁と合掌を両側から2枚の部材で挟んで支える束 |

壁の下地骨組

| 間柱 | 壁の下地材や仕上げ材のボード類を取り付けるための柱 |

| 胴縁 | 壁の下地材などを取り付けるため、柱の間柱に打ち付ける部材 |

| 貫 | 間壁造で柱などを貫いて水平方向につなぐ部材

壁下地の固定や壁の補強の役割をもつ |

以上です。

ありがとうございました。