砂防工事とは、土石流などの土砂災害から地域を安全に守る工事です。

元土木公務員で砂防工事を担当していた私が、砂防工事の種類や目的、工法をまるっと解説しましたので、ぜひチェックしてみてください。

それではさっそく参りましょう、ラインナップは目次からどうぞ 🙂

砂防工事とは?種類や目的のほか工法(専門用語)もていねい解説

砂防工事の目的とは?

砂防工事の目的は、主に土石流などの土砂災害から地域を守ることです。

土石流とは、大雨や地震の発生により、山腹などに堆積している土砂が一気に押し流される現象です。

山腹が荒れている山地は、さらに土石流が発生しやすくなります。

また、大雨による河川の洪水・氾濫時は、水だけでなく上流から大量の土砂が流れてくることもあるでしょう。

その土砂が下流の川底に堆積すると、川底が底上げされ、川が氾濫しやすくなり、堤防が決壊して水が外に流れ出てしまうというデメリットがあります。

よって砂防工事を行えば、土砂が少しずつ下流に流れていくため、土砂堆積による河川の氾濫を防ぐことができるのです。

一方で、砂防工事は山林の保護の役割もあります。

発生した土石流は、山林の草木も巻き込み、押し流してしまい、土石流が流れた後は、草木もなくなり、荒廃した斜面のみが残ってしまうでしょう。

山の荒廃を防ぐことは、土砂災害が起こる確率を低くすることができ、さらに山の景観なども守ることができます。

砂防工事の工法(種類)や専門用語・砂防えん堤など

砂防工事で行われる工法や専門用語はこんな感じです。

砂防えん堤工や床固工、流路工など、山林内に施工することで土砂崩れを防いだり、適切に排水したりできるようにします。

| 砂防工事での工法と種類 | 概要 |

| 砂防堰堤(えんてい)工 | 砂防堰堤とはコンクリートや柵などにより土砂や枝葉の流出を防ぐ壁のこと

主に山の中腹などにつくられることが多い |

| 床固め工

|

床固めとは、河床の洗掘を防いで河川の勾配を安定させるために、河川を横断して設けられる施設

床固めに高低差がある場合、落差工(らくさこう)と呼ぶ また、落差がないかあるいは極めて小さい場合は、帯工(おびこう)と呼ぶ |

| 流路工

|

河川の両岸に、護岸を強化・整備するために設置される構造物

河川工事の護岸工事とほぼ同じ意味をもつ |

| 法面工 | 山の法面の崩壊を防ぐため、構造物や植生で強化する工法 |

| 魚道 | 河川に生息する魚などの移動の障害とならない道 |

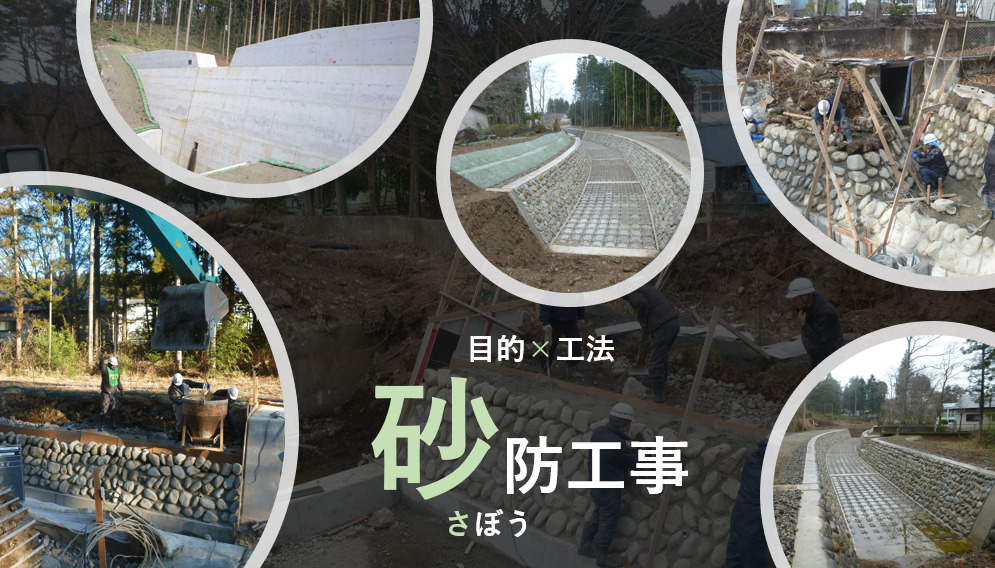

ちなみに以下の写真は私が担当した砂防工(流路・床固め)の作業風景!

川幅が狭く、大雨などが降ると越水の危険性もあったため、実施された砂防事業です。

そしてこの現場は少し上流にいくと砂防堰堤があるため、その続きとして流路と床固めを設置した工事でした。

また流路工の工法は、自然になじむように、護岸にブロックではなく玉石などを使用していました。

地すべり対策で実施される工法

このほか、地すべり対策で採用される工法は以下のとおり。

地すべり対策

- 集水井工・排水ボーリング・排水トンネル工

- 押え盛土

- 排土工

- 杭工

| 地すべり対策 | 工法 |

| 集水井工

排水ボーリング 排水トンネル工 |

集水井戸(縦に掘る)・集水ボーリング(集水井戸や排水トンネルから放射状に掘削した小さい孔)・排水トンネル(大きい孔)を掘削していく工法

地すべりの原因になるおそれのある土塊にある地下水位を低くするため、土塊にある水を、集水井と集水ボーリングと排水トンネルで排水する |

| 押え盛土 | 地すべり末端部の盛土で、地すべりの滑動力への抵抗力を高める工法

盛土の下方部分への地すべりのリスクを高める可能性もあるため、事前の調査が必要 |

| 排土工 | 土塊の頭部の荷重を取り除き、地すべりにおける滑動力を抑えるための工法

一方、排土により上部の地すべりを誘発してしまう恐れもあるので、事前の調査が重要 |

| 杭工 | 不動地盤まで杭を挿入することで、地すべりの滑動力を抑え込む工法

杭工においては、鋼管杭が使用されるのが一般的である |

砂防工事と河川工事のちがい

砂防工事と似ているのが河川工事です。

河川工事と砂防工事を混同している場合が多いので注意してください。

違いはかんたんにこんな感じ 🙂

| 砂防工事 | 河川工事 |

|

|

| 土砂災害(土石流)から地域の安全を確保することを基本

自然環境に配慮し、 地域の歴史・文化や生態系等の特性を活かす 荒廃した山地を緑に復元して環境回復・保全を図る |

大雨や台風などの水害を予防するために行われる工事

堤防や川底の強化、逆流を防止するために水門を設置する工事なども含まれる 河川の氾濫防止 |

2つをくらべると、目的がちょっとちがうのが分かりますね。

河川は大雨や台風などの水害を予防、砂防は土石流などの土砂災害からの安全確保です。

工事の場所は河川工事は私たちが見慣れている街中や平地、砂防工事は山付きの河川や山の中腹などであることが多いでしょう。

ただしどちらも河川を工事することは変わりないので、護岸や床固めの工法は同じです。

一方、砂防工事では砂防堰堤(さぼうえんてい)というコンクリートや柵の壁を設置することもちがいのひとつと言えるでしょう。

砂防工事とは?種類や目的のほか工法(専門用語)もていねい解説まとめ

砂防工事とは、土石流などの土砂災害から地域を安全に守る工事

砂防工事の目的は、主に土石流などの土砂災害から地域を守ること

砂防工事の主な種類と工法

- 砂防えん堤工

- 床固め工

- 流路工

- 法面工

- 魚道

| 地すべり対策 | 工法 |

| 集水井工・排水ボーリング・排水トンネル工 | 集水井戸(縦に掘る)・集水ボーリング(集水井戸や排水トンネルから放射状に掘削した小さい孔)・排水トンネル(大きい孔)を掘削していく工法

地すべりの原因になるおそれのある土塊にある地下水位を低くするため、土塊にある水を、集水井と集水ボーリングと排水トンネルで排水する |

| 押え盛土 | 地すべり末端部の盛土で、地すべりの滑動力への抵抗力を高める工法

盛土の下方部分への地すべりのリスクを高める可能性もあるため、事前の調査が必要 |

| 排土工 | 土塊の頭部の荷重を取り除き、地すべりにおける滑動力を抑えるための工法

一方、排土により上部の地すべりを誘発してしまう恐れもあるので、事前の調査が重要 |

| 杭工 | 不動地盤まで杭を挿入することで、地すべりの滑動力を抑え込む工法

杭工においては、鋼管杭が使用されるのが一般的である |

| 砂防工事 | 河川工事 |

| 土砂災害(土石流)から地域の安全を確保することを基本

自然環境に配慮し、 地域の歴史・文化や生態系等の特性を活かす 荒廃した山地を緑に復元して環境回復・保全を図る |

大雨や台風などの水害を予防するために行われる工事

堤防や川底の強化、逆流を防止するために水門を設置する工事なども含まれる 河川の氾濫防止 |

以上です。

ありがとうございました。

この記事を書いた人

- 元公務員(土木職)の土木ブロガー💻

- 国立大学★土木工学科卒業(学士)

- 大学卒業後、某県庁の地方公務員(土木職)に合格!7年間はたらいた経験をもつ(計画・設計・施工管理・維持管理)

- 現場監督・施工管理の経験あり

- 1級土木施工管理技士・危険物取扱者(乙)・玉掛け等の資格もち

- ブログで土木、土木施工管理技士の勉強方法や土木知識をメインにさまざまな情報を発信

- 書籍【土木技術者のための土木施工管理の基礎】好評発売中!