橋梁(きょうりょう)とは道路、河川、渓谷、海峡、運河、鉄道などの上部に輸送路を設けてつなぎ、通れるようにつくられる構造物の総称です。

今回は、そんな橋梁がどのように工事されて造られているのか解説していきます。

併せて、橋桁や橋脚との違いなど、名称についてもまとめました。

それではさっそく参りましょう、ラインナップは目次からどうぞ 🙂

橋梁工事に関わる橋の構造!橋桁とはどこ?橋脚との違いも

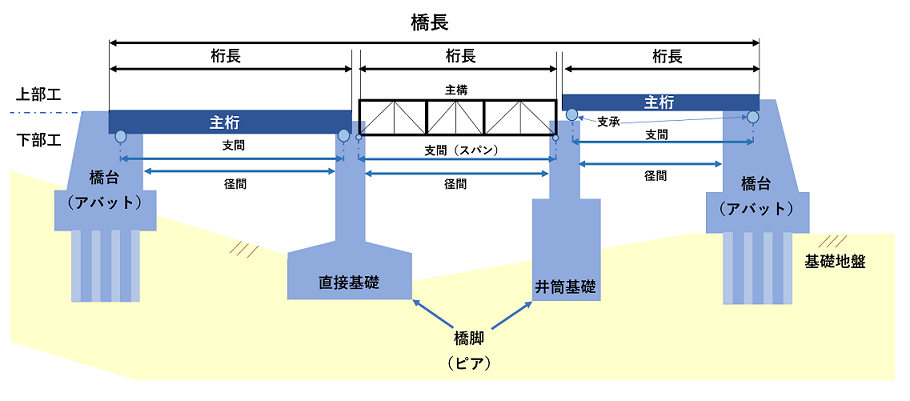

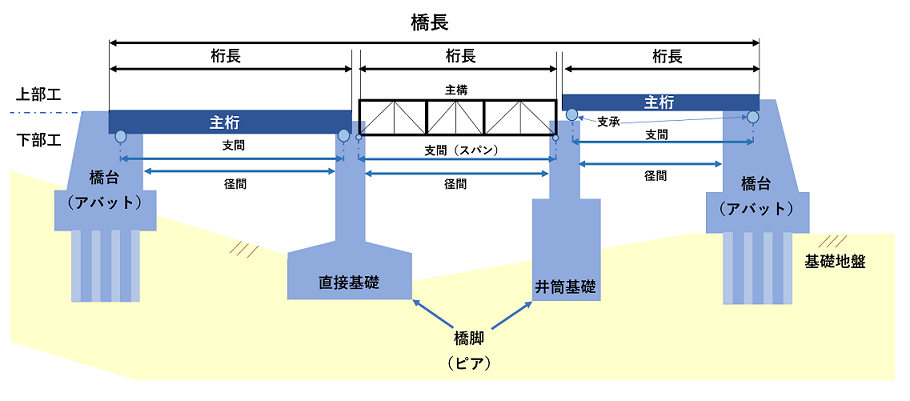

まずは一般的な橋梁の構造と名称をチェックしておきましょう 😉

| 橋梁構成の名称 | 意味 |

| 上部工 | 道路、鉄道、水路などの輸送路の通過荷重を直接支持する |

| 下部工 | 上部構造を支える部分。橋台(アバット)、橋脚(ピア)および基礎からなる |

| 橋長 | 橋台のパラペット前面間のキョリ |

| 支間 | 支承中心間のキョリ |

| 径間 | 橋台あるいは橋脚の前面間のキョリ |

| 桁下高 | 上部の下部に確保される空間の高さ |

| 橋脚(ピア) | 橋のあいだを支える柱のこと。直接基礎や井筒基礎などがある |

| 橋台(アバット) | 橋の両端(はじまりと終わり)を支える台。アバットともいう |

| 橋桁(主桁) | 橋脚の上に架けて橋板を支える材 |

また、橋桁と橋脚の違いは以下のとおりです。

| 橋桁(主桁) | 橋脚 |

| 橋脚の上にかけて橋板を支える材のこと。 | 橋脚は橋の間を支える柱のこと |

橋梁工事の流れ(施工手順)

橋梁工事は、橋の土台を作る①下部工と、橋の本体をつくる②上部工の2工程に分けられます。

それぞれの工程手順をみていきましょう。

①下部工の施工手順

橋の土台(基礎)を構築する「下部工」の工事手順はこんな感じ 🙂

| 手順 | 工法 | 概要 |

| ① | 基礎工 | 橋の基礎となる杭を打ち込み設置 |

| ② | 土留め工 | 打込んだ杭を囲むように矢板などを設置 |

| ③ | 土工 | 地面を掘削 |

| ④ | 支保工 | 支えとなる桁や梁を設置 |

| ⑤ | 橋脚を設置 | 埋め戻し杭の上に鉄筋と土台の型枠を組み立て、型枠の中にコンクリート流し込み橋脚をつくる(工場製作の場合もある)

橋脚設置後は、その上に桁橋を構築 |

| ⑥ | 埋め戻し&締固め | 土砂を埋め戻し、入念に締固めを行う |

②上部工の施工手順

人や車などが渡る橋の本体を施工する「上部工」の工事手順は以下のとおり。

| 手順 | 工法 | 概要 |

| ① | 橋桁架設工 | 橋桁を橋脚の上にクレーンなどで設置 |

| ② | 床板工 | 桁橋の上に道路の床板と側壁を設置 |

| ③ | 舗装工 | 床板の上を車などが走行できるように舗装 |

| ④ | 設備工 | 照明や標識、高欄など、橋における付属物を設置 |

工法や使用する材料によって多少前後したりしますが、大まかに上記のような工程を経て下部工も上部工も完成します。

橋梁工事!工法の種類(橋の架け方)

橋の架設方法には数多くの種類がありますが、大きく分けると

- 鋼橋

- コンクリート橋

の2つに分けられます。

それぞれの工法の種類は以下のとおり 🙂

| 橋の種類 | 工法の種類と概要 | 方法・使用機器 |

| 鋼橋 | ベント工法・片持ち式工法

桁ブロックの継ぎ手付近に仮設した鋼製脚(ベント)の上に、移動式クレーンで上部工を架設し、架設桁の連結作業を完了した後、ベントを解体する工法 |

自走クレーン車

ケーブルクレーン トラベラクレーン 門型クレーン フローティングクレーン |

| ケーブル式工法

橋梁下の架設条件が、深い谷部や流水部など、ベント設置がむずかしい場所で、両岸に鉄塔やアンカーの設置が可能な場合に用いられる工法 |

ケーブルクレーン

自走クレーン車 |

|

| 架設桁工法

架設場所が深い谷部や軌道上でベントが組めない場所や、高い安定度が必要な曲線橋の架設に適用される 事前に架設桁を設置した後、逐次橋桁を吊り込みまたは引き出して架設するもので、橋桁の下側から支持するものある 一般に鋼橋の架設工法は、架橋場所の地形条件や橋梁の種類によって異なる |

移動台車吊り下げ

巻上げ機直下吊り |

|

| 引き出し(送り出し)工法

軌道や道路又は河川を横断して架設する場合に適用される 手延べ機等を用いて隣接箇所で組み立てた橋桁を送り出して架設することで、橋体自体で支持するもの |

手延べ式

台車・台船送出し |

|

| 一括架設工法

橋桁を製作工場または架設現場付近にて地組した大ブロックを台船に搭載、架設位置へ曳航運搬(FCにて吊り運搬の場合もある。) 架設位置にて台船を係留、位置決め調整後、そのまま一括架設する |

自走クレーン

台船 巻上機 |

|

| その他特殊工法 | 回転工法

横取り工法 |

|

| コンクリート橋

(現場打ち) |

固定支保工式架設工法

架設場所に固定支保工(仮の支え)を組立て、その支保工上で橋体をつくる工法 固定支保工は小型の部材を組み合わせて組み立てるため、大型の揚重機は必要なし |

前面支柱式支保工架設工法

梁・支柱式支保工架設工法 |

| 移動支保工式架設工法

1径間分の支保工と型枠装置を有する設備(移動支保工設備)を用いて、橋体を1径間ごとに施工する架設工法 移動支保工設備内での作業で、くり返し作業となるために工程を管理しやすく、品質が安定するのがメリット 径間数が多く、支間が等間隔の場合に用いられる |

張り出し架設工法

接地式工法 移動吊支保工 可動支保工 |

|

| 押出し工法

橋台後方の橋軸方向にプレキャストブロック製作ヤードを設ける そしてヤードで大型ブロックを製作し、これらのブロックを架設用PCケーブルで一体化させながら前方に押出す 橋台・橋脚上に設置された滑り支承上を移動させて架設を行うもの |

集中押し出し工法

分散押し出し工法 |

|

| コンクリート橋

(プレキャスト) |

プレキャスト桁架設工法

プレキャスト桁は工場や現場付近の製作ヤードで製作され、所定の位置まで運搬移動し、据付組立ができる桁 架設工法には、架設桁を用いた架設工法、クレーンを用いた架設工法などがある |

架設ガーダー式

タワーエレクション クレーン架設(トラッククレーン、門型クレーン、フローティングクレーン) |

| プレキャストブロック架設工法

プレキャスト部材を部材方向に, いくつかのブロックに分けて製作 架設地点付近または架設位置で接合面に接着材を用いてブロックを継ぎたし、プレストレスを与えて構造部材とする工法 |

移動式作業車

架設ガーダー式 クレーン架設 固定支保工式架設 |

橋の架設工法は、橋をつくる架設地点の状況や構造形式、まわりの環境によって選定するようにしましょう。

橋梁工事で知っておきたい専門用語

橋梁工事の施工や補修で知っておきたい専門用語をまとめました。

ぜひチェックしてみてください。

| 橋梁施工・補修用語 | 意味 |

| アーチリブ | 弧を描く曲がりを付けた部材で、上部構造に作用する荷重を支承部を通して下部構造に伝達する

鋼アーチ橋のように2本のアーチ部材で橋を構成する場合にアーチリブ(拱肋)と呼び、コンクリートアーチ橋や石造アーチ橋のようにアーチ部分の幅を大きくして橋全体に対して一つのアーチ部材を配置する場合にはアーチリング(拱環)という |

| RC構造 | 鉄筋コンクリートを用いた構造のこと

圧縮に強いが引張に弱いコンクリートを、引張に強い鉄筋で補強した構造 |

| RC床版 | 床版にRC構造を採用した部材 |

| あて板 | 補修や補強を目的として、部材に取り付ける板のこと。

一般的には、既設鋼部材に取り付ける鋼板を指す場合が多い。 |

| アンカーボルト | 支承本体や鋼製橋脚柱部などをコンクリートの橋座や基礎に固定するため、コンクリート中に埋め込む鋼製の骨組構造

一般的に、ねじ切り加工した異形鉄筋や、異形化丸鋼(棒鋼にスパイラル鉄筋を巻きつけたもの)を用いる |

| アンカレイジ部 | 吊橋のメインケーブルを地盤などに定着するためのコンクリートブロックで、メインケーブルの両端部に配置される |

| 異種金属腐食 | 異なる種類の金属が接触したとき、電位差によりイオン化傾向の高い方の金属に錆が生じる現象 |

| 一般構造用圧延鋼材 | JIS G3101に規定される鋼材で、橋、建設、船舶、車両その他の構造物に用いられる熱間圧延鋼材

SS330、SS400、SS490、SS540の4種がある。本来、溶接構造用の鋼材ではなく、橋梁ではボルト接合を前提とした部位・部材(添接板、あて板、フィラープレートなど)への使用が多い |

| ウイング | 橋台背面土砂の保護を目的として設けられる壁

翼壁(よくへき)とも呼ぶ。一般的には、橋軸方向に橋台の側面に固定して設けられる |

| うき | ひびわれがコンクリート内部でつながったり、コンクリート内部の鋼材が腐食により膨張し、コンクリート部材の表面付近がういた状態をいう。 |

| 内ケーブル構造 | PC鋼材をコンクリート中のシースに配置する構造

定着部やコンクリートとPC鋼材の付着によりコンクリートにプレストレスを導入する |

| ASR | アルカリ骨材反応のうち、コンクリートの骨材のシリカ分とセメント中のアルカリ分により、アルカリシリカゲルが生成される反応 |

| エクストラドーズド橋 | プレストレスト・コンクリート橋(PC橋)の形式のひとつで、外ケーブルを主桁外部に配置し、偏心量を大きくすることでPC鋼材配置を合理化できる構造形式

斜張橋と比較して主塔が低く、主桁の断面が大きい。 |

| 遠望目視 | 土木構造物の点検法の一つ

高所作業車や橋梁点検者、ロープアクセスなどは用いず、徒歩、はしご、ポールカメラなどを利用して可能な限り近づき、施設の損傷状態や変状を目視で確認すること |

| 格点 | トラス構造物などの骨組構造物における部材の交わる点のことで接点ともいう

鋼構造においては、一般に格点を計算上、ヒンジと考えることが多く、軸力やせん断力の伝達はあってもモーメントの伝達は無いものとされている。コンクリート構造においては、一般に格点でも曲げモーメントを伝達するものとして設計する場合が多い |

| ガセット | トラスなどの鋼構造の骨組構造物において、格点に集まる部材を連結するために用いる鋼板

一般にトラスのように剛結でなくヒンジとみなす格点に用いられ、鋼板を外側に板をあてる場合と、弦材のウエブを立ち上げてガセットとする場合がある 繋板(けい板)ともいう |

| かぶり | 鉄筋、PC鋼材などコンクリート内部の鋼材表面からコンクリート表面までの最短距離 |

| 貫通ひびわれ | 部材断面の表面から裏面まで貫通したひびわれ

貫通ひびわれが発生していると、裏面(橋台背面や床版上面)からの漏水も発生している場合がある |

| 金属溶射 | 防錆を主な目的として、溶融した金属を高圧空気で霧状に素地に吹き付けて、表面に被覆層を形成すること

防錆用として亜鉛、アルミニウム、ステンレス、およびこれらから構成される合金などがが用いられる 鋼橋の防錆用として、一般に亜鉛、アルミニウム、および亜鉛-アルミニウム合金が用いられる。 |

| グラウト | 止水、一体化、地盤強化などを目的に、空げきや間げきにセメントミルクや薬液を注入することをグラウチングといい、注入する液状の物質のこと

また、プレストレストコンクリート部材のうちポストテンション方式の部材において、緊張材とコンクリートの付着や緊張材の防錆などを目的として、緊張作業が完了したのちにシースと緊張材の空げきに圧入充填するセメントミルクをPCグラウトという |

| ケーブル | つり橋や斜張橋などにおいて鋼線を束ねて引張部材として用いたもの

あるいは、PC構造物にプレストレスを加えるための緊張材 また、鋼線をより合わせて作った鋼索の意味にも用いる |

| 桁移動制限 | 上部構造が地震により移動することで、支承や伸縮装置が損傷することを防ぐため、上部構造の過度な移動を制限する構造物

コンクリートの突起、鋼製ブラケット、または縦型緩衝ピンなどが用いられる。 |

| ケレン | 鋼構造の素地調整のこと

素地調整の程度によって1種ケレン~4種ケレンがある。 |

| 鋼床版 | 縦方向および横方向にリブ(縦リブと横リブ)で補強した鋼板を用いた床版。コンクリート製の床版にくらべて軽量であることから、長大橋や桁高に制限がある橋に用いられる。

鋼床版は橋の床として用いられる場合と、主桁の上フランジとしての役割を兼ねさせる場合がある。 |

| サイドブロック | 支承に設置し、主桁の橋軸直角方向の移動を制御するためのもの |

| ゴム支承 | 主要材料としてゴムを用いた支承

鋼製支承の移動および回転機構が上沓と下沓の接触部でのすべりやころがりであるのに対し、ゴム支承ではゴムの変形によって上部構造の移動・回転に追随する 鉛直荷重によって側方への変形や高さの変化を小さくすると同時に、鉛直支持力を増すためゴムの上下面に補強板を設けるのが一般的 厚さが大きな場合は数層にわたってゴムと補強板を入れる重層形式が用いられる。ゴムにはクロロプレン系合成ゴムが一般的に用いられる。また、特殊なものとして天然ゴムを用い、それに埋め込んだ円環で膨出を抑制する形式もある |

| 鋼棒 | 棒状の鋼材で、高張力鋼を用いた鋼棒は、コンクリート部材へのプレストレスの導入に用いる場合もある。 |

| 高力ボルト | 橋に用いられる高力ボルトには鋼部材の接合用の摩擦接合用と支圧接合用の二つがあり、鋼部材の現場接合の大部分には、摩擦接合用高力ボルトが用いられる。JIS B 1186に摩擦接合用高力ボルトの規格がある

ハイテンボルトともいう |

| 鋼製ジョイント | 路面から目視可能な伸縮装置上面に、鋼部材が用いられた伸縮装置

伸縮装置とは、橋梁の路面端部に設置されるもので、気温の変化による橋梁の伸縮、地震時および車両の通行にともなう橋梁の変形を吸収し、自動車や人が支障なく通行できるようにするもの。 |

| 鋼板接着 | 鋼板接着工法は、鋼板を鉄筋コンクリートの引張面に樹脂やアンカーボルトなどで接着して一体化し、耐荷力を向上させる工法

耐荷力が低下した部材への補強や、古い設計基準で建設された橋梁の耐荷力向上を目的として適用される場合が多い。 |

| 床版 | 橋を通行する自動車、歩行者などの荷重を直接支持し、その荷重を主桁に伝達する部材

構造や材料により、RC床版、PC床版、鋼床版、鋼・コンクリート合成床版などがある。 |

| 床版防水層 | 床版上面に敷設(設置)される防水材

床版への適用が多いものとしては、シート系と塗布系がある。 |

| 遮音壁 | 音の伝搬経路に障害物が存在する場合、回折現象によって障害物の影の部分に回り込むが、その際に音は弱められる

この効果を利用して、道路の周囲に構築され、騒音防止対策に利用される壁状構造物。 |

| 沓座モルタル | 支承本体の下に無収縮モルタルで構築する

①台座コンクリートや下部構造天端と支承本体の密着 ②支承部の高さを調整する ③支承の鉛直荷重を下部構造に伝達させること を目的としている |

| 伸縮装置 | 上部構造は温度変化などによって伸縮する

このような伸縮を阻害せず、かつ橋梁上を自動車などがスムーズに走行できるように、橋梁と土工部の境界や橋梁と橋梁との境界の路面に設ける伸縮可能な装置 鋼製やゴム製のものが主として用いられる |

| スターラップ | コンクリート梁部材において、軸方向鉄筋を取り囲むように梁と直角方向に配置される鉄筋 |

| ストップホール | 疲労や応力集中の影響などにより鋼部材に発生した亀裂が進展しないよう、応急処置として亀裂の先端部に設ける円孔

割れ止め孔ともいう。亀裂の進行を一時的に止め、脆性破壊を回避する補修工法の一つとして用いられる。 |

| スペーサー | コンクリート部材において、鉄筋やPC鋼材のかぶりや鉄筋と鉄筋のあきなどを確保するための治具

材料としては、モルタルブロック製、プラスチック製、金属製がある。形としては、正方形や円形などがあり、使用場所や部材の種類に応じて使い分ける。 |

| 接合部 | 部材同士を高力ボルトや溶接により連結した部分のこと |

| セパレータ | コンクリート部材が所定の厚さになるように、型枠を一定の間隔に保持する鋼製部品。 |

| せん断補強鉄筋 | せん断力が作用するコンクリート部材において、コンクリート断面と一体となってせん断力を負担させるために配置する鉄筋。 |

| 早期脱型 | コンクリート標準示方書(土木学会)などが定める標準的な湿潤養生期間よりも早期に脱型を行うこと |

| 素地調整 | 鋼部材の旧塗膜、錆、油脂、汚れなど、塗料の付着性や防錆性に有害な物質を除去すること。

ケレンともいう。 素地調整の方法にはブラスト法、酸洗い、手動あるいは動力工具による方法などがある。 |

| 外ケーブル構造 | コンクリート部材において、PC鋼材を断面の外部に設置した構造

PC鋼材の状態を外観目視で確認することができる |

| ソールプレート | 支承部において、鋼橋の主桁の下フランジと上沓の間に配置し、荷重を主桁に均一に作用させるための鋼板 |

| ダイアフラム | 鋼箱桁などの閉断面部材において、その立体形状を保持するために内部に部材軸に直角に配置する板

同様の機能を持った部材であるが、コンクリート箱桁の場合には隔壁と呼ぶことが多い |

| 対傾構 | 主に上部構造への横荷重に抵抗する部材で、主桁または主構を相互に連結するように鉛直面内に配置する

橋が立体的機能を保持して各部材に所定の機能を発揮させる役割を担う。 |

| 耐候性鋼材 | 大気中に暴露すると、時間の経過とともに表面に緻密な安定さびが形成され、次第に腐食速度が遅くなり、ある期間を経過するとほとんど腐食が進まなくなるような性質を有する鋼材

さびの安定化はCu、P、Ni、Cr、Mo、Siなどの合金元素によるものといわれているが、さびの安定化は常に期待できるものではなく、塩分や常に滞水している環境下では安定化しない |

| 台座コンクリート | 支承部を構成する要素のひとつであり、支承高や横断勾配を調整するために設置する |

| 大偏心外ケーブル構造 | 外ケーブル (PC鋼材) をコンクリート桁高の外に配置した構造

エクストラドーズド橋が主に中間支点上の負の曲げモーメントに対する鋼材量を低減することを目的としているのに対し、大偏心外ケーブル構造は支点上の負の曲げモーメントだけではなく、支間中央部の正の曲げモーメントに対する鋼材量の低減も目的としている |

| 中空床版 | 主版部分に多数の円筒型枠を設置した場所打ちコンクリート構造、または矩形の中空部を有するプレキャスト部材を現場で連結した構造。中空部があることで、桁の自重が低減されるメリットがある

ただし、場所打ちコンクリート構造の場合、円筒型枠の浮き上がりやボイド内への滞水などの問題があり、新設橋梁での場所打ち中空床版橋の採用は減少し |

| 鋳鍛造品 | 鋳造品と鍛造品の総称。鋳造品はさらに鋳鉄品と鋳鋼品に分類できる。鍛造品は炭素鋼、低合金鋼を鍛造により成形したもの。鋳鋼品や鋳造品は、熱処理により機械的性質を改善したものが多い

鋼板を組み合わせることでは製作が困難な、支承本体などに使用されることが多い。 |

| 長ばく形エッチングプライマー | 二液形塗料で主剤はビニルブラチール樹脂と防錆顔料などを主成分とし、添加材はリン酸、水、アルコールを主成分としており、使用直前に両者を混合して使用する

重防食塗装が一般化される前は、鋼構造のプライマー(塗装の基層で防食性能を有する部分)として一般的に使用されていた。 |

| 継手 | 部材などを継ぐことあるいは継いだ部分。鋼部材の継手には、溶接やボルトが用いられ、鉄筋の継手には、重ね接手、ガス圧接接手、機械式継手が用いられる。 |

| 吊り材 | アーチ橋や吊り橋などで、補剛桁や床版に作用する荷重をアーチリブや主ケーブルに伝達する部材。 |

| 定着部 | 鉄筋、アンカーボルト、およびPC鋼材がコンクリートから抜け出さないように、コンクリートに固定した部分のこと

鉄筋やアンカーボルトは、コンクリート中に規定の長さを埋め込んだり、定着体を設けたりすることで定着し、PC鋼材はねじやくさびなどにより定着する。 |

| 定着方式 | 鉄筋、アンカーボルト、およびPC鋼材をコンクリートに定着させる方法 |

| 添接部 | 添接板やガセットプレートを介して二つ以上の部材をつなぎ合わせたときの接合部

鋼部材の部材軸方向の接合部や、主桁、対傾構、横構などを接合している箇所が該当する。 |

| 落橋防止構造 | 部材や地盤の破壊に伴う予期できない構造系の破壊が生じても、上部構造の橋軸方向への落下を防止できるように設ける構造

コンクリート突起、鋼製ブラケット、緩衝チェーン、PCケーブルなどが用いられる。 |

| 落下物防止柵 | 跨線橋や跨道橋において、桁下に人や物が落下することを防ぐために設置する柵 |

| ラミネーション | 圧延鋼材の欠陥の一つ

局部的に集合した気泡や酸化物が圧延中に圧延方向に沿って平行に伸ばされ、層状組織になり、これにより板厚方向の伸びが低下した部分。溶接などにより板厚方向に力が加わると、層状の割れとなって現れることがある 溶接前の鋼板に対する超音波探傷で欠陥の有無を検査可能である |

| リベット | 鋼板や鋼部材などを接合する場合に用いる部品の一つ

板などを重ね合わせて孔をあけ、それにリベットをさし込み、支圧接合(接合部に作用する力をリベットのせん断耐力で負担) リベットは頭部と軸部とからなり、棒鋼の一端に頭を持ったものを赤熱し、リベット孔にさし込んだのち他端をリベットハンマーで打撃して頭をつくって締める。騒音や職人の減少により、現在は採用事例が非常に少ないが、既設橋梁ではリベットを用いた接合が使用されている場合がある |

| 排水装置 | 橋面上の雨水などを取付道路の排水施設や桁下の河川などに排水するための設備

一般的に路面上の水は路面の勾配によって排水ますへ導かれ、排水管をへて所定の箇所に集めて放水される |

| フェイスプレート | 鋼製伸縮装置本体の上層部分

車両走行により輪荷重が直接作用する。 |

| プライマー | 防錆効果と同時に金属の素地と塗り重ねる塗料との密着性を良くすることを目的として、素地に最初に塗る塗料

鋼橋に使用される代表的なものとして、従来はエッチングプライマー、ウォッシュプライマーがあり、重防食が一般的になってからはジンクリッチペイントが用いられている。 |

| ブラスト処理 | 鋼部材の塗装の際に、小さな粒(グリッド系の鋭角を持つ研削材、あるいはショット系の丸い玉の研削材)を噴射することで対象物に衝突させ、表面を処理する工法

主に、プライマーを塗布する前の鋼板に行い、錆や汚れの除去やプライマーと鋼板の付着性を高めることを目的に実施する |

| プレテンション | プレストレスの導入方法のひとつで、コンクリートを打ち込む前(プレ)にPC鋼材を緊張し、コンクリート硬化後にPC鋼材端部を切断し、コンクリートにプレストレスを導入する |

| ポストテンション | コンクリートが固まった後に、あらかじめコンクリート内に配置したシースにPC鋼材を設置、および緊張することでコンクリートにプレストレスを導入する方法 |

| 防食機能 | 鋼部材の腐食を防止する機能

塗装、メッキ、および耐候性鋼材の安定錆などがある |

| 埋設型枠 | コンクリート硬化後も取り外すことなく構造物の一部として使用される型枠のこと

モルタル板、鋼板(鋼コンクリート合成床版の底鋼板)、PC板(コンポ桁の床版)などが使用される。 |

| 巻立てコンクリート | 鉄筋コンクリート橋脚の耐荷性能や耐震性能を向上させることを目的として、柱部に巻立てるコンクリート |

| 無機ジンクリッチプライマー | 重防食塗装のプライマーとして一般的に使用されている、亜鉛を主成分とする粉末と、ケイ酸塩を主成分とする液体からなる一液一粉末の塗料 |

| 無収縮モルタル | モルタルが乾燥収縮によって体積が減少するのを防ぐために、鉄粉、アルミニウム粉末など入れて、多少の膨張をさせるようにしたモルタルをいう

これらのモルタルは、沓の下面およびアンカーボルトの周囲の充填、およびPC鋼材のシース内に注入するPCグラウトに用いられる |

| 溶接構造用耐候性熱間圧延鋼材 | 一般的な溶接構造用圧延鋼材(SM材)に銅、クロム、ニッケルを配合することで、表面に緻密な保護性錆を生じさせる鋼材 |

| 溶融亜鉛めっき | 430~470℃程度の溶融した亜鉛浴中に鉄鋼製品を浸漬し、鉄鋼の素地上に亜鉛の皮膜をつくる防錆方法

橋梁では高欄、支承、排水ますなどに用いられているが、近年では鋼橋の本体となる鋼部材にも用いられるようになっていて、どぶづけともいう。 |

橋桁とはどこ?橋脚との違いや橋梁工事の施工方法・工法の流れまとめ

橋桁と橋脚の違い

| 橋桁(主桁) | 橋脚 |

| 橋脚の上にかけて橋板を支える材のこと。 | 橋脚は橋の間を支える柱のこと |

橋梁下部工の施工手順

| 手順 | 工法 | 概要 |

| ① | 基礎工 | 橋の基礎となる杭を打ち込み設置 |

| ② | 土留め工 | 打込んだ杭を囲むように矢板などを設置 |

| ③ | 土工 | 地面を掘削 |

| ④ | 支保工 | 支えとなる桁や梁を設置 |

| ⑤ | 橋脚を設置 | 埋め戻し杭の上に鉄筋と土台の型枠を組み立て、型枠の中にコンクリート流し込み橋脚をつくる(工場製作の場合もある)

橋脚設置後は、その上に桁橋を構築 |

| ⑥ | 埋め戻し&締固め | 土砂を埋め戻し、入念に締固めを行う |

橋梁上部工の施工手順

| 手順 | 工法 | 概要 |

| ① | 橋桁架設工 | 橋桁を橋脚の上にクレーンなどで設置 |

| ② | 床板工 | 桁橋の上に道路の床板と側壁を設置 |

| ③ | 舗装工 | 床板の上を車などが走行できるように舗装 |

| ④ | 設備工 | 照明や標識、高欄など、橋における付属物を設置 |

橋梁工事!工法の種類

| 橋の種類 | 工法の種類と概要 |

| 鋼橋 | ベント工法・片持ち式工法 |

| ケーブル式工法 | |

| 架設桁工法 | |

| 引き出し(送り出し)工法 | |

| 一括架設工法 | |

| その他特殊工法 | |

| コンクリート橋

(現場打ち) |

固定支保工式架設工法 |

| 移動支保工式架設工法 | |

| 押出し工法 | |

| コンクリート橋

(プレキャスト) |

プレキャスト桁架設工法 |

| プレキャストブロック架設工法 |

以上です。

ありがとうございました。

この記事を書いた人

- 元公務員(土木職)の土木ブロガー💻

- 国立大学★土木工学科卒業(学士)

- 大学卒業後、某県庁の地方公務員(土木職)に合格!7年間はたらいた経験をもつ(計画・設計・施工管理・維持管理)

- 現場監督・施工管理の経験あり

- 1級土木施工管理技士・危険物取扱者(乙)・玉掛け等の資格もち

- ブログで土木、土木施工管理技士の勉強方法や土木知識等をメインに情報を発信

- 書籍【土木技術者のための土木施工管理の基礎】好評発売中!