こんな疑問にお答えします。

標準貫入試験とは土質調査のなかの原位置試験のひとつで、N値を求めるものです。

わかりづらい試験手順や目的、測定方法を図解や表でまとめました。

参考になればうれしいです。

それではさっそく参りましょう、ラインナップはこちらです。

標準貫入試験で何がわかる(N値)?手順や目的・測定方法を解説

標準貫入試験の目的は、N値を測定し地層の判別や土の硬軟の判定に利用することです。

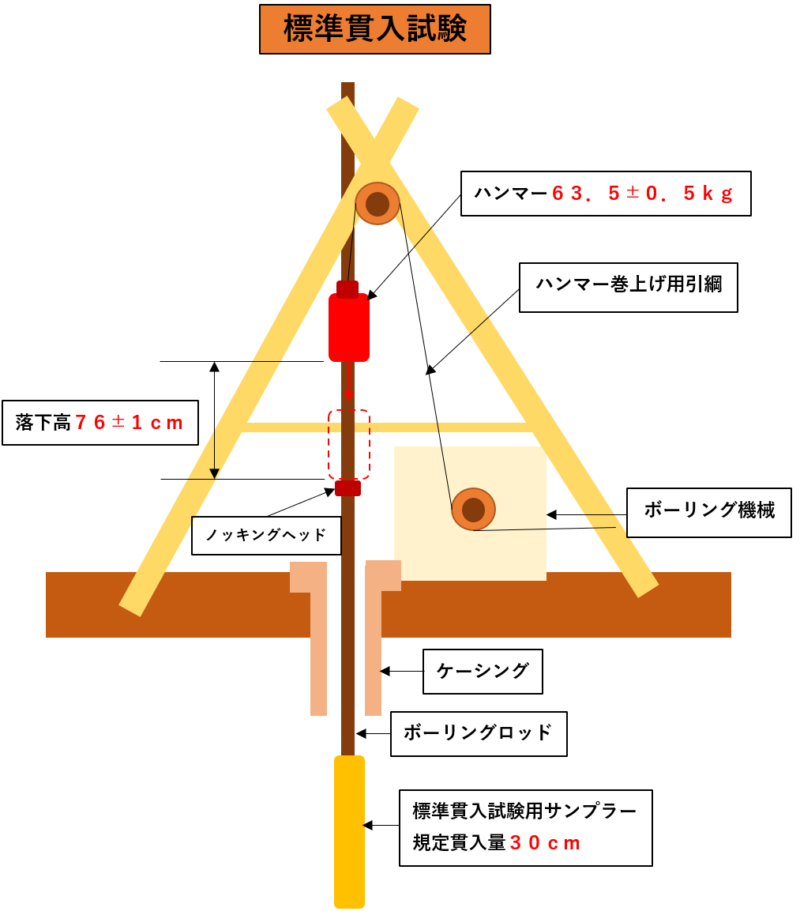

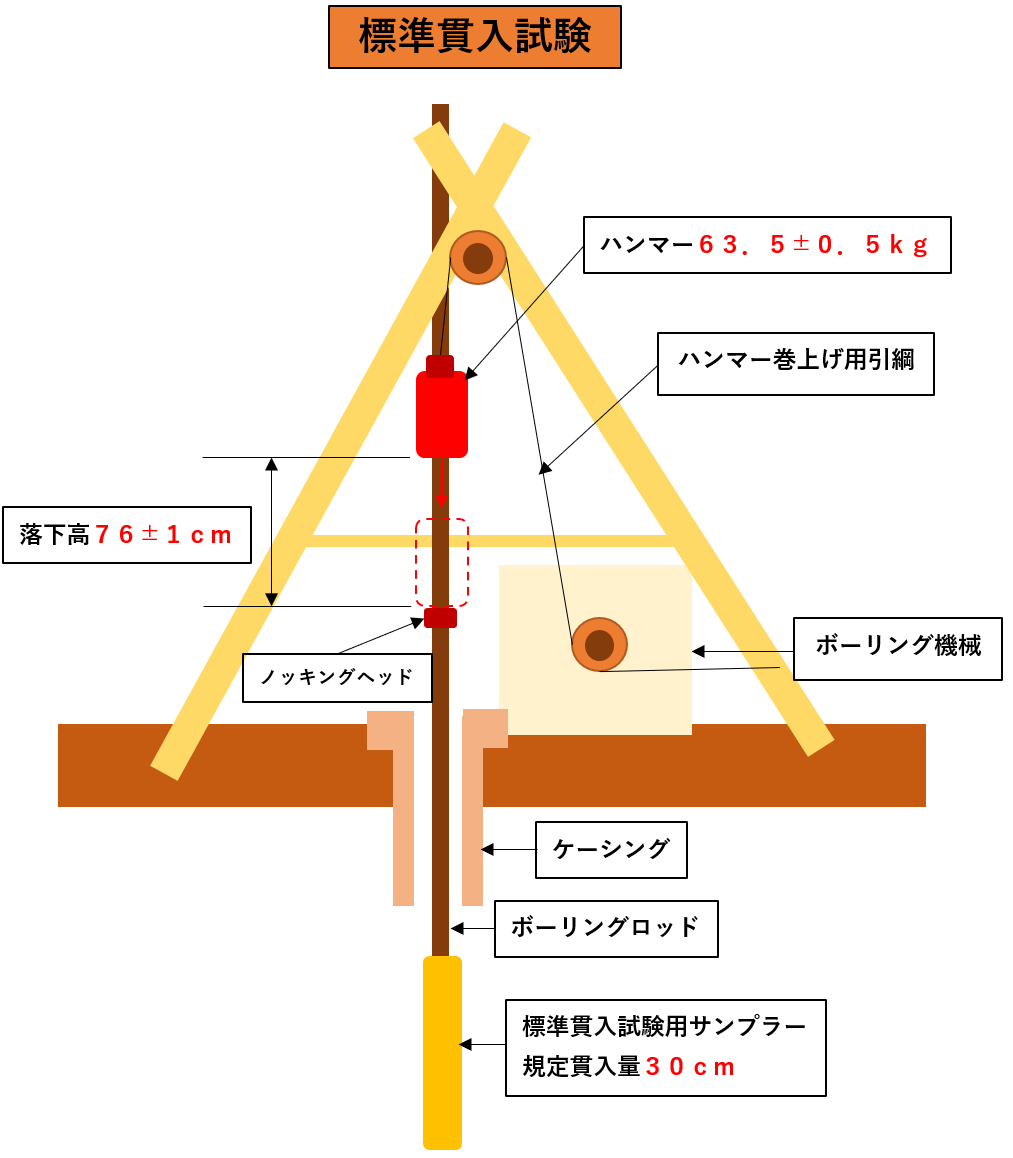

N値とは、ボーリングロッドの先端にサンプラーをとりつけ、63.5±0.5㎏のハンマーを76±1cmの高さから自由落下させて、ボーリング孔先端のサンプラーが地盤に30㎝貫入するのに必要な打撃回数のことです。

標準貫入試験をおこなうことで地盤の特性を知り、構造物や道路をつくるときの指標や基準値とします。

そのほかの原位置試験については、また別記事で併せてご確認ください。

標準貫入試験の手順

- ボーリング機械を設置する

- ボーリングロッドの先端にサンプラーをとりつける

- 63.5±0.5㎏のハンマーを76±1cmの高さから自由落下させる

- ハンマーにより、サンプラーが地盤に30㎝貫入するときの打撃回数を測定

標準貫入試験による調査結果から判別推定

| 区分 | 判別推定できる事項 |

| 標準貫入試験の調査結果からわかること(総合的) |

①構成土質 ②深さ方向の強度変化 ③支持層の位置(地表からの深さと配列) ④軟弱層の有無(圧密沈下計算の対象となる土質の厚さ) ⑤排水条件 |

また、原位置試験のである平板載荷試験や現場CBR試験についても併せてチェックしておくとよいです。

標準貫入試験や地盤とN値との関係

N値と地盤の関係は以下のとおりです。

N値と砂の相対密度および粘性土のコンシステンシー

| 土質 | N値 | 相対密度 | 土質 | N値 | コンシステンシー |

| 砂 | 0~4 | 非常にゆるい | 粘性土 | 2以下 | 非常にやわらかい |

| 4~10 | ゆるい | 2~4 | やわらかい | ||

| 10~30 | 中位の(ゆるいと密のあいだ) | 4~8 | 中位の(やわらかいとかたいのあいだ) | ||

| 30~50 | 密な | 8~15 | かたい | ||

| 50以上 | 非常に密な | 15~30 | 非常にかたい | ||

| 30以上 | 固結した |

(引用:道路土工-土質調査指針)

良質な支持層と判定できるN値

| 土質 | 良質な支持層と判定できるN値 |

| 砂質土 | 30以上 |

| 粘性土 | 20以上 |

標準貫入試験による調査結果からわかること

標準貫入試験ではN値を推定することで、沈下に対する許容支持力(砂地盤)や、コンシステンシー(粘性土地盤)など、土の特性を知ることができます。

| 区分 | 判別推定できる事項 | |

| 標準貫入試験の調査結果からわかること(N値) | 砂質土地盤 |

相対密度 せん断抵抗角 沈下に対する許容支持力 支持力係数 弾性係数 液状化強度 |

| 粘性土地盤 |

コンシステンシー 一軸圧縮強さ(粘着力) 破壊に対する極限および許容支持力 |

|

標準貫入試験で何がわかる(N値)?手順や目的・測定方法まとめ

標準貫入試験まとめ

- 標準貫入試験の目的は、N値を測定し地層の判別や土の硬軟の判定に利用すること

- N値とは、ボーリングロッドの先端にサンプラーをとりつけ、63.5±0.5㎏のハンマーを76±1cmの高さから自由落下させて、ボーリング孔先端のサンプラーが地盤に30㎝貫入させるのに要する打撃回数のこと

- 良質な支持層と判断できるN値は、砂質土で30以上、粘性土で20以上

標準貫入試験の手順

- ボーリング機械を設置する

- ボーリングロッドの先端にサンプラーをとりつける

- 63.5±0.5㎏のハンマーを76±1cmの高さから自由落下させる

- ハンマーにより、サンプラーが地盤に30㎝貫入するときの打撃回数を測定

標準貫入試験で求められるもの

| 区分 | 調査結果からわかること | |

| 調査結果から総合判定する事項 |

構成土質 深さ方向の強度変化 支持層の位置(地表からの深さと配列) 軟弱層の有無(圧密沈下計算の対象となる土層の厚さ) 排水条件 |

|

| N値から推定される事項 | 砂質土地盤 |

相対密度 せん断抵抗角 沈下に対する許容支持力 支持力係数 弾性係数 液状化強度 |

| 粘性土地盤 |

コンシステンシー 一軸圧縮強さ 破壊に対する極限および許容支持 |

|

今回は以上です。

参考になればうれしいです。

ありがとうございました。

この記事を書いている人

- 元公務員の土木ブロガー💻

- 国立大学★土木工学科卒業(学士)

- 某県庁の公務員(土木職)として7年間はたらいた経験をもつ(計画・設計・施工管理・維持管理)

- 1級土木施工管理技士、玉掛、危険物取扱者乙4などの資格もちです。

- 今はブログやYouTubeで土木施工管理技士や土木知識をメインに情報発信をしています。