こんなお悩みを解決します。

弾性波探査と言ってもいくつか種類があります。

それぞれの特徴をまとめましたので参考にしてください。

それではさっそく参りましょう、ラインナップはこちらです。

弾性波探査のスタッキング法や発破方法!原理や目的をかんたん解説

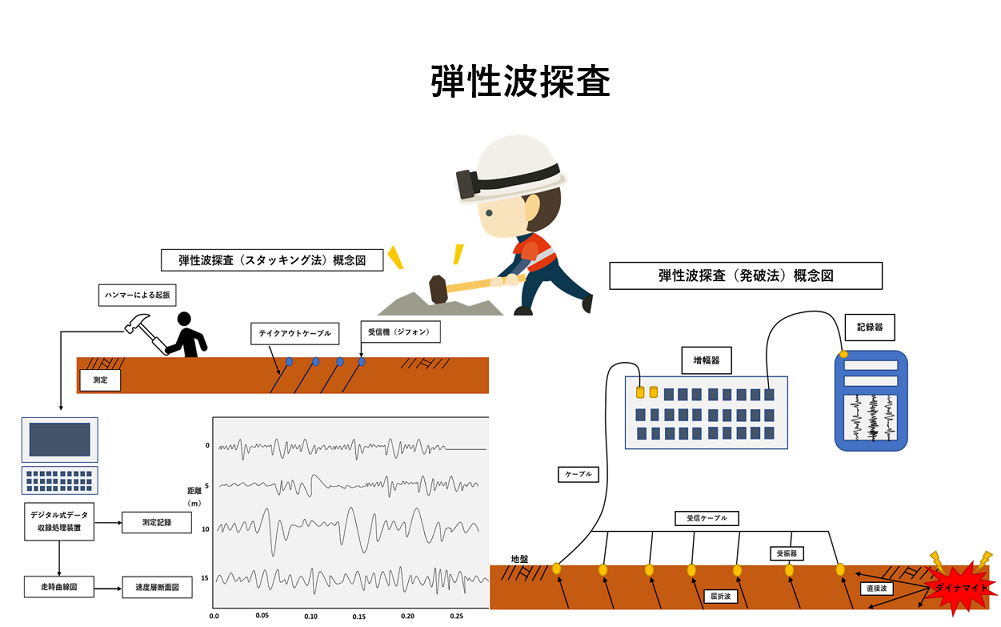

弾性波探査の定義

弾性波探査とは、衝撃による弾性波を発生させ、その地中の弾性波速度(伝番速度)により、地盤の固さや種類、成層状況などを確認する方法です。

弾性波探査は原位置試験のひとつですので、ほかの試験も併せて確認しておくとよいでしょう。

弾性波探査の目的

弾性波探査では、地盤の弾性波速度Vを求めます。

この結果により、リッパビリティーの判定や地層の種類、性質、成層状況の推定ができますよ。

弾性波探査の原理や種類

弾性波探査の原理は、地表からのハンマー打撃により発生した地震波(P波)を複数の地震計で測定し、地震波速度を解析して地下の状況(岩盤のふかさ、風化状況)を確認します。

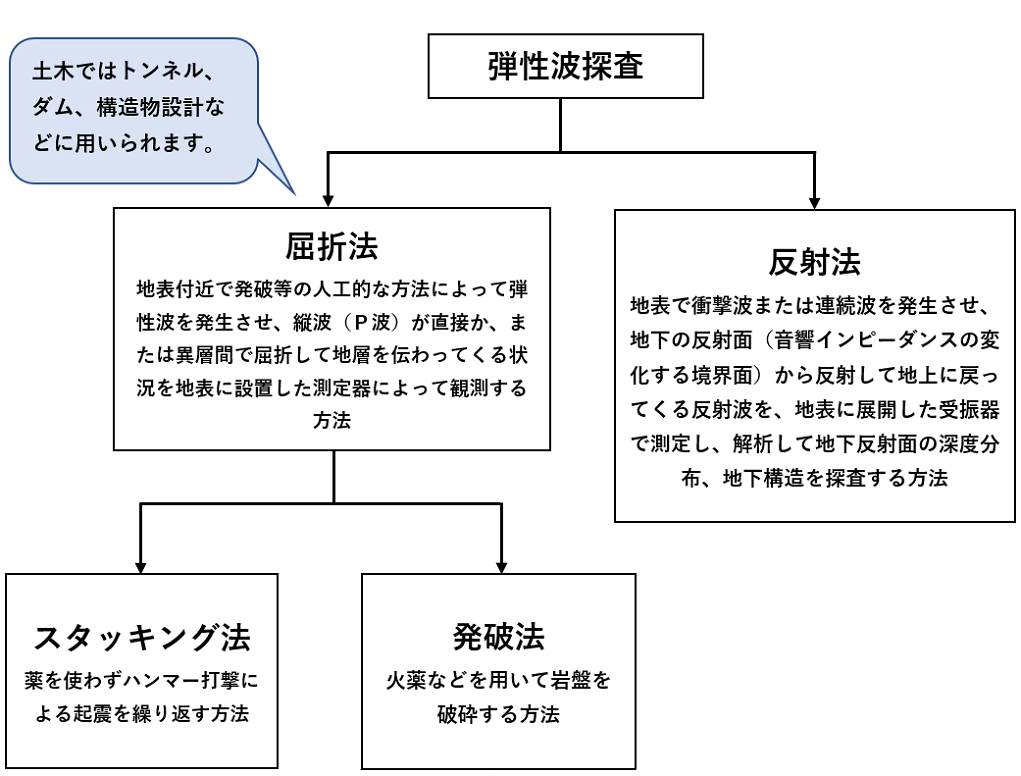

また、弾性波探査を分類しましたので、以下の図のフローチャートをご覧ください。

反射法

反射法は地表で衝撃波または連続波を発生させます。

そして地下の反射面(音響インピーダンスの変化する境界面)から反射して地上に戻ってくる反射波を、地表に展開した受振器で測定し、解析して地下反射面の深度分布や地下構造を探査する方法です。

反射法で特徴的なのは、共通反射点(CMP)重合という方法でデータ処理を行うこと!

微弱な反射波を強調させ、各共通反射点ごとに反射波形を並べることで視覚的に地下構造がイメージできます。

屈折法

土木の調査では主に屈折法が用いられています。

屈折法は地表付近で発破や打撃などの人工的な方法によって弾性波を発生させます。

そして縦波(P波)が、直接または異層間で屈折して地層を伝わってくる状況を地表に設置した測定器によって観測。

その観測によって得られた記録を読みとり、走時曲線を作成して解析し、速度層断面図を作成します。

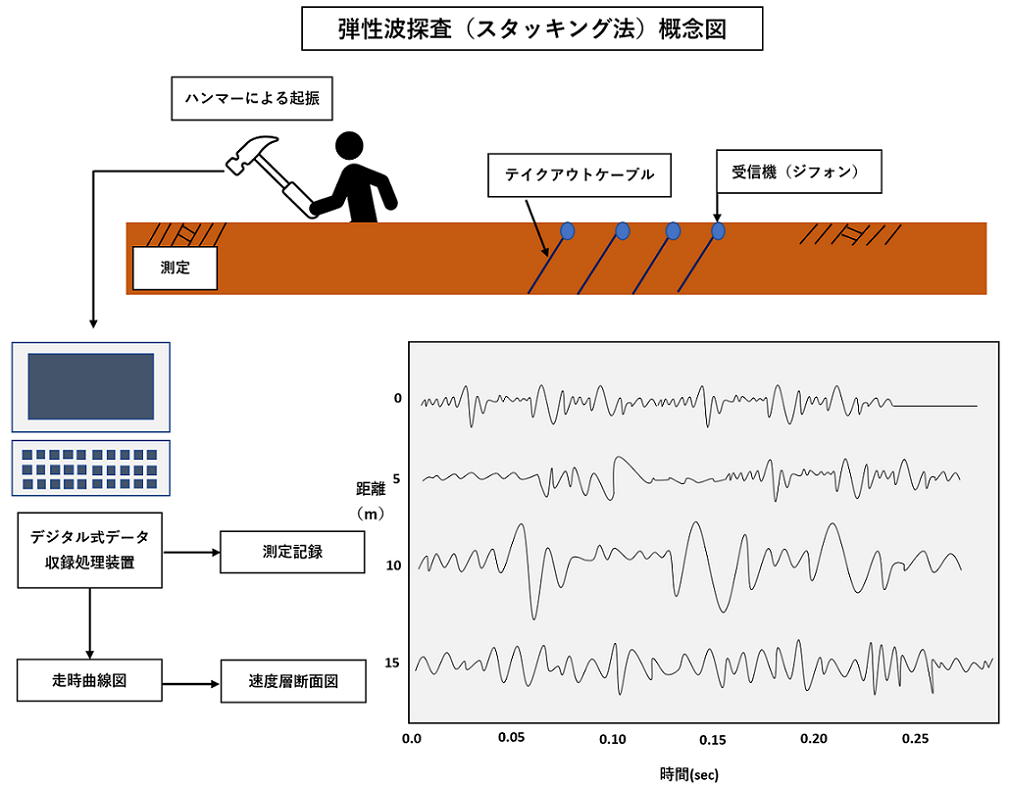

スタッキング法

スタッキング法は、火薬を使わずハンマー打撃による起震をくり返す方法です。

スタッキング法の概念図は以下のとおり。

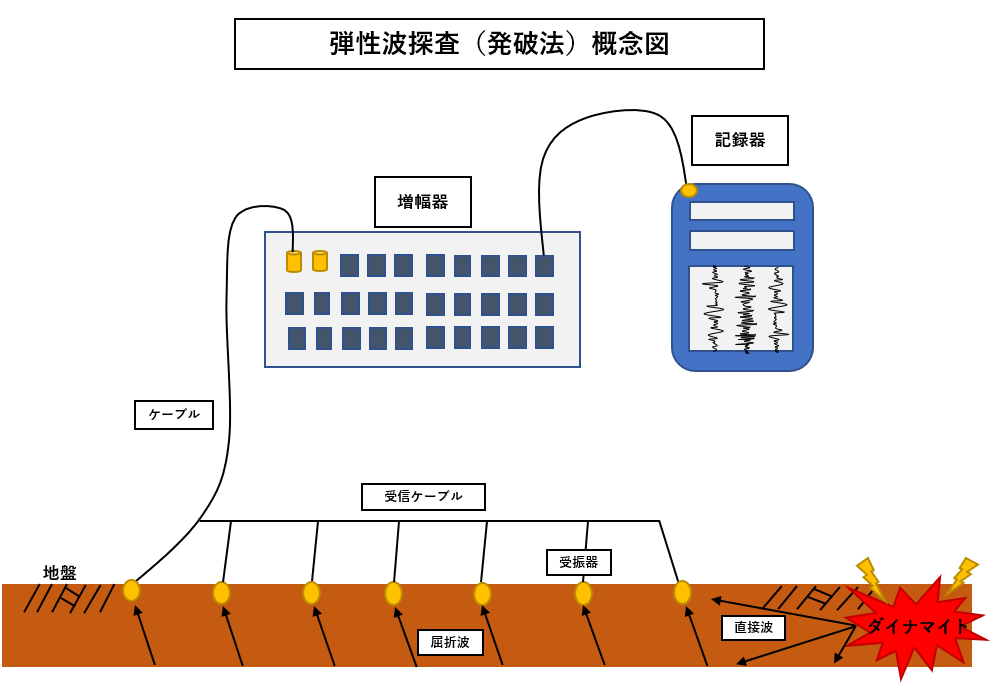

発破法

発破法は、地表付近でダイナマイトや火薬で発破させることによって人工的に弾性波(地震波)を発生させます。

そして地下の地質境界で屈折して戻ってきた屈折波を地表に複数設置した受振器で観測し、各地層の層厚や弾性波の伝わる速度などの地下構造を推定する方法です。

一般的に弾性波速度m/秒が 2000 m/秒を超えるときは発破法を採用します。

それ以下の岩盤にはリッパドーザ(岩盤掘削)が用いられます。

ポイント

- 弾性波速度m/秒が 2000 m/秒を超えるとき→発破法

- 弾性波速度m/秒が 2000 m/秒以下のとき→リッパドーザでの破砕

弾性波探査のスタッキング法や発破方法!原理や目的をかんたん解説まとめ

今回は以上です。

ありがとうございました。