こんなお悩みを解決します。

現場密度試験(単位体積質量試験)は土木工事でよくやる土質試験です。

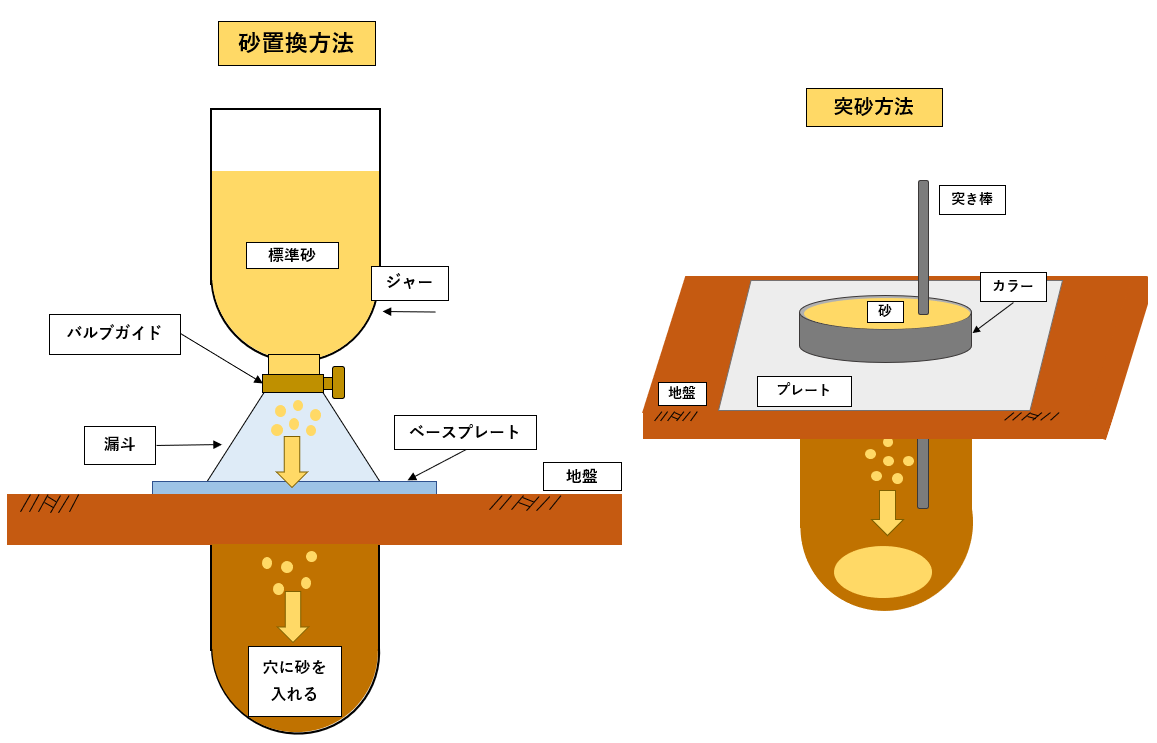

砂置換法や突砂法などがあります。

試験方法や頻度&使い分けなどについてまとめましたので参考にしてください。

この記事を書いている人

- 元公務員の土木ブロガー💻

- 国立大学★土木工学科卒業(学士)

- 某県庁の公務員(土木職)として7年間働いた経験をもつ(計画・設計・施工管理・維持管理)。

- 1級土木施工管理技士、玉掛、危険物取扱者乙4などの資格もちです。

- 今はブログで土木施工管理技士の勉強方法や土木知識をメインに情報発信をしています。

それではさっそく参りましょう、ラインナップはこちらです。

砂置換法の読み方や単位体積質量試験!現場密度試験の砂置換・突砂の頻度&使い分け

砂置換法【現場密度試験(単位体積質量試験)】のやり方

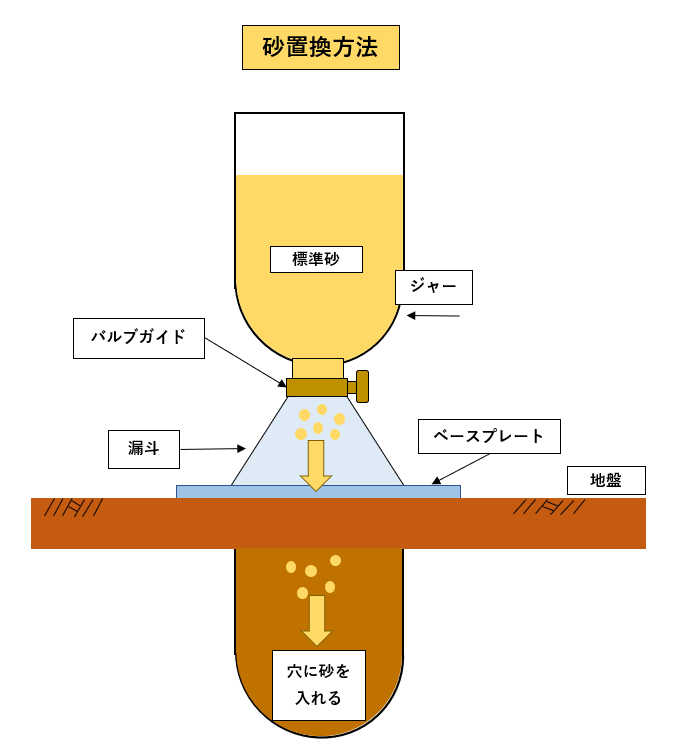

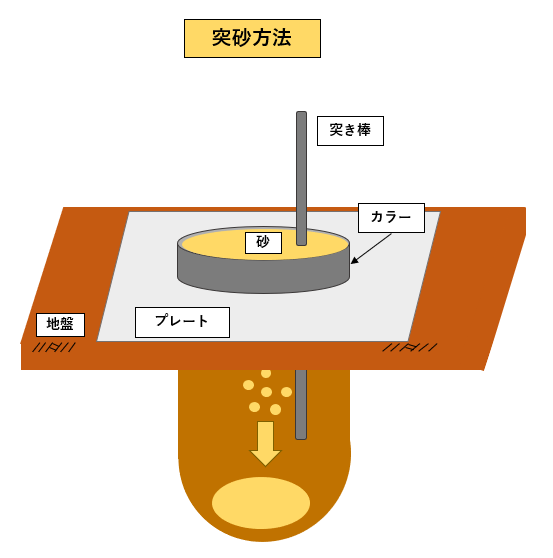

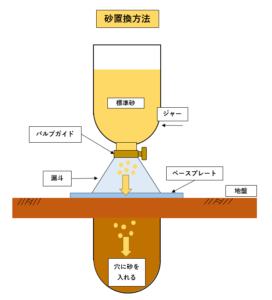

砂置換法(読み方:すなちかんほう)では、現場の土を採取し重さを測ります。

土を採取したあとの穴に密度(比重)の分かっている標準砂をいれ、次式により穴の体積を測定します。

不安になったら単位をチェックしてみてね!

突砂法【現場密度試験(単位体積質量試験)】のやり方

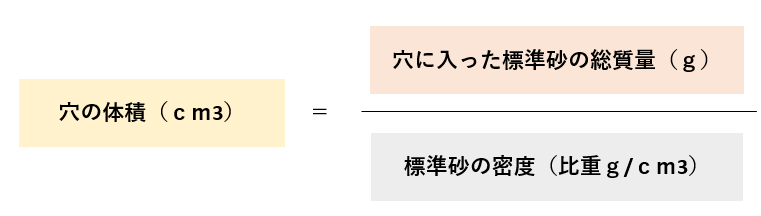

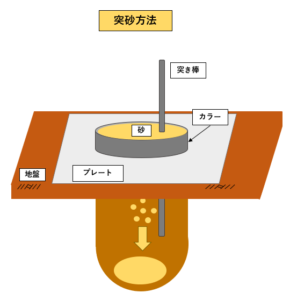

突砂法(読み方:とっさほう)プレートを地盤に置きます。(水平でスキマができないようなところ)

プレートの種類

- 最大粒径53mm以下 φ150(プレートの孔)

- 最大粒径100mm以下 φ250(プレートの孔)

次に地盤に孔(あな)を掘ります。

- φ250なら20cm掘る

- φ150なら15cm掘る

可能な限り垂直に掘ってください。(理想は円柱)

穴を掘って採取した土は、含水比が変わらないように密閉容器にいれて、全湿潤質量と含水比を測定します。

地盤にカラーを設置して、密度の分かっている砂を入れます。

カラーより上の砂は除いてください。

そして突砂棒で突きます。(φ150mmのときは15回、φ250のときは35回)

突く深さは試験孔の約8割くらいで、バランスよく突くようにしましょう。

突き終わったら静かにカラーをはずします。

プレート上面をならし、プレート上の砂を回収して残った砂の質量を測定します。

現場密度試験(単位体積質量試験)における砂置換法と突砂法の使い分け

砂置換と突砂法の目的は、どちらも土の体積(密度)を計測するためです。

砂置換と突き砂の使い分けは、最大粒径53mmがポイントです。

- 砂置換:最大粒径53mm以下の土 (粒度調整砕石 RC-40など)

- 突砂法:最大粒径53mm以上の土 (山土・流用土など)

また、砂置換は自由落下で砂を入れるのに対し、突き砂法は突き棒で突いて砂を穴に入れます。

一般的な使い分けとしては、上層・下層路盤では砂置換、路床・路体では突砂法であることが多いです。

一方、現場密度試験は原位置試験のひとつです。

原位置試験はほかにもいろいろな試験がありますので、併せて確認しておきましょう。

さらに土質試験(室内試験)も要チェックです!

工事における現場密度試験の頻度や試験方法の基準

工事における、現場密度試験(単位体積質量試験)の頻度や試験基準はこちらです。

栃木県の工事共通仕様書を参考にさせていただきました。

ただし都道府県により、記載内容はそれぞれ異なる場合がありますのでご注意ください。

| 工種 | 種別 | 試験方法 | 規格値 | 試験基準・頻度 |

| 道路 | 下層路盤工 | 砂置換法または突砂法

|

締固め度は、個々の測定値が最大乾燥密度93%以上

|

歩道箇所・設計図書に定めのないときは、個々の試験結果が最大乾燥密度の90%以上 1工事あたり3000㎡を超える場合、10000㎡以下を1ロットとし、1ロットあたり10孔で測定する。 10000㎡以下の場合 、3000㎡から6000㎡未満の工事は1工事あたり3孔測定する 6000㎡以上は1ロット10孔で測定するか、6000㎡を分割して、3000㎡あたり3孔ずつ(計6孔) 3000㎡未満の場合は3孔 1000㎡未満は、異常がなければ省略可能 |

| 上層路盤工 | 砂置換法または突砂法

|

締固め度は、個々の測定値が最大乾燥密度93%以上

|

||

|

路床安定処理工 (砂置換法、突砂法、RI計器のうちいずれかひとつを実施) |

砂置換法または突砂法

|

設計図書による |

500㎥につき1回測定 ただし、1500㎥未満の工事は、1工事あたり3回以上 1回の試験につき3孔で測定し、3孔の最低値で判定をおこなう |

|

| RI(ラジオアイソトープ)計器による方法 | 設計図書による |

最大粒径<100mmの場合に適用 1管理単位の面積は1500㎡を標準とする。 1日の施工面積が2000㎡以上の場合、施工面積を2管理面積に分割する。 (例:2300㎡なら1300㎡と1000㎡)

|

(引用:〇県土木工事共通仕様書 品質管理基準及び規格値)

| 工種 | 種別 | 試験方法 | 規格値 | 試験基準・頻度 |

| 河川工 |

河川土工 (砂置換法、突砂法、RI計器のうちいずれかひとつを実施) |

砂置換法または突砂法

|

最大乾燥密度の90%以上 ただし、上記の条件がむずかしい場合は、飽和度Srまたは空気間隙率Vaの基準によることができる。 【砂質土】 25%≦75μmふるい分け通過分の砂≦50% 空気間隙率15%以下 【粘性土】 75μm通過分が50%以上 【飽和度Sr】 85%≦Sr≦95% 【空気間隙率Va】 2%≦Va≦10% |

築堤は、1000㎥に1回の割合で実施 1回の試験につき3孔で測定 3孔の平均値で判定をおこなう |

| RI(ラジオアイソトープ)計器による方法 |

1管理単位の現場感想密度の平均値が最大乾燥密度の92%以上 ただし、上記の条件がむずかしい場合は、飽和度Srまたは空気間隙率Vaの基準によることができる。 【砂質土】 25%≦75μmふるい分け通過分の砂≦50% 空気間隙率15%以下 【粘性土】 75μm通過分が50%以上 【飽和度Sr】 85%≦Sr≦95% 【空気間隙率Va】 2%≦Va≦10% |

最大粒径<100mmの場合に適用 1管理単位の面積は1500㎡を標準とする。 1日の施工面積が2000㎡以上の場合、施工面積を2管理面積に分割する。 (例:2300㎡なら1300㎡と1000㎡)

|

(引用:○県土木工事共通仕様書 品質管理基準及び規格値)

さらにくわしくは、発注者の工事設計図書や共通仕様書を確認してください。

その他の現場密度試験(単位体積質量試験)のやり方

その他の方法についても確認していきましょう。

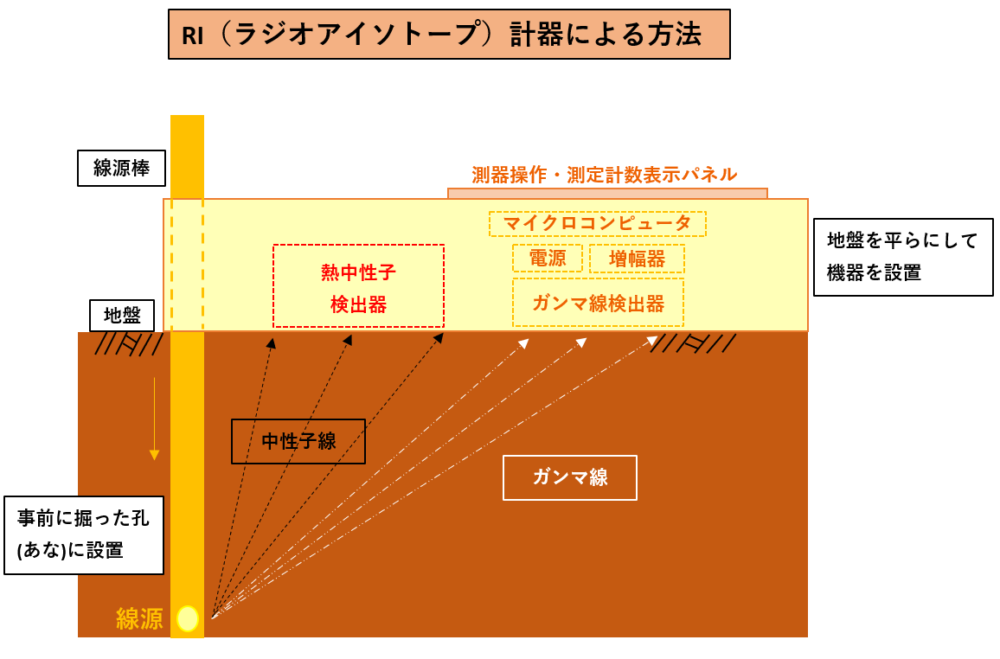

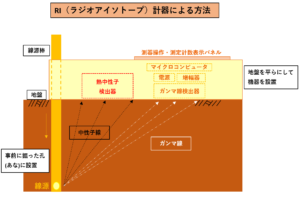

RI(ラジオアイソトープ)計器による方法

ガンマ線(γ)や中性子線の散乱吸収現象は、土の湿潤密度や含水量と一定の関係にあります。

それらを利用して短時間に密度を測定することができます。

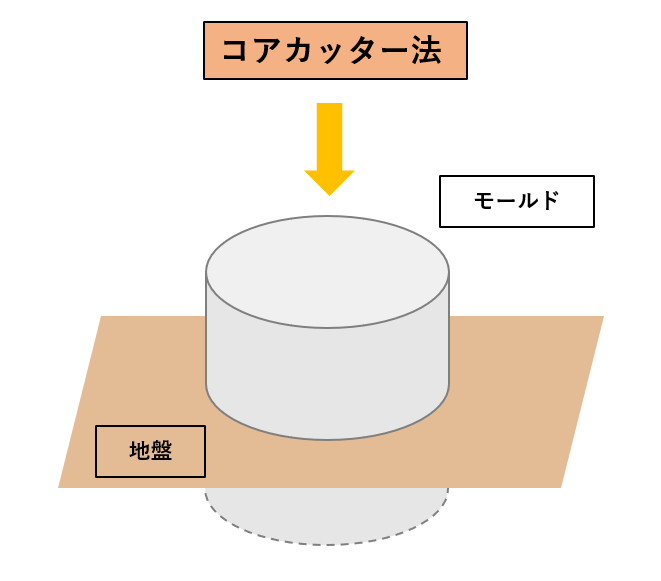

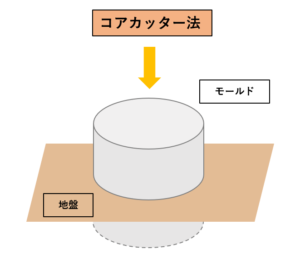

コアカッター法

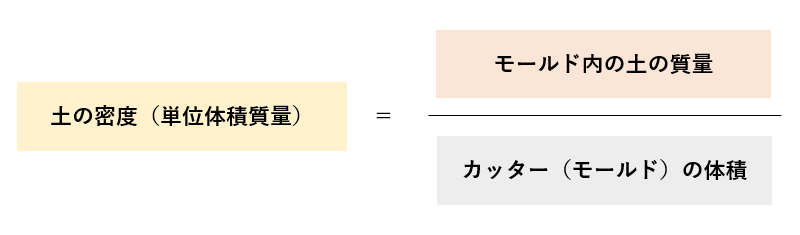

刃先をつけた直径7.5~10cmの円筒形のカッターを地盤に挿入し、土を抜きとり、カッターの体積で土の質量を割り算して密度(単位体積質量)を求めます。

砂置換法の読み方や単位体積質量試験!現場密度試験の砂置換・突砂の頻度&使い分けまとめ

読み方:砂置換法(すなちかんほう)、突砂法(とっさほう)

砂置換と突砂法の使い分けは、最大粒径53mm以下or以上であるかどうか

現場密度試験の頻度

| 種別 | 試験方法 | 試験基準・頻度 |

| 下層路盤工 | 砂置換法または突砂法(最大粒径53mm以下or以上) |

歩道箇所・設計図書に定めのないときは、個々の試験結果が最大乾燥密度の90%以上 1工事あたり3000㎡を超える場合、10000㎡以下を1ロットとし、1ロットあたり10孔で測定する。 【10000㎡以下の場合】 3000㎡から6000㎡未満の工事は1工事あたり3孔測定する 6000㎡以上は1ロット10孔で測定するか、6000㎡を分割して、3000㎡あたり3孔ずつ(計6孔) 3000㎡未満の場合は3孔 1000㎡未満は、異常がなければ省略可能 |

| 上層路盤工 | 砂置換法または突砂法(最大粒径53mm以下or以上) | |

|

路床安定処理工 (砂置換法、突砂法、RI計器のうちいずれかひとつを実施) |

砂置換法または突砂法(最大粒径53mm以下or以上) |

500㎥につき1回測定 ただし1500㎥未満の工事は、1工事あたり3回以上 1回の試験につき3孔で測定し、3孔の最低値で判定をおこなう |

| RI(ラジオアイソトープ)計器による方法 |

最大粒径<100mmの場合に適用 1管理単位の面積は1500㎡を標準とする。 1日の施工面積が2000㎡以上の場合、施工面積を2管理面積に分割する。 (例:2300㎡なら1300㎡と1000㎡)

|

|

|

河川土工 (砂置換法、突砂法、RI計器のうちいずれかひとつを実施) |

砂置換法または突砂法(最大粒径53mm以下or以上) |

築堤は、1000㎥に1回の割合で実施 1回の試験につき3孔で測定 3孔の平均値で判定をおこなう |

| RI(ラジオアイソトープ)計器による方法 |

最大粒径<100mmの場合に適用 1管理単位の面積は1500㎡を標準とする。 1日の施工面積が2000㎡以上の場合、施工面積を2管理面積に分割する。 (例:2300㎡なら1300㎡と1000㎡)

|

現場密度試験の種類

| 砂置換法 |  |

| 突砂法 |  |

| RI(ラジオアイソトープ)計器法 |  |

| コアカッター法 |  |

今回は以上です。

参考になればうれしいです。

ありがとうございました。