日本の国土は山間地が多く、傾斜地が多い特性があるため、道路工事や鉄道工事、宅地造成工事、河川工事などにより、必ずと言っていいほど【法面(のりめん)】が発生します。

しかし降雨量が多い日本では、法面表層部に降った雨水が地表を流れることによる浸食や、地中に浸透することによる崩壊などを発生させかねない環境化にあります。

浸食や崩壊、落石などを防ぎ、法面下部にある道路の通行車両や鉄道車両、住宅地の家屋などの安全性確保のためにも、法面工事は必要不可欠と言えるでしょう。

そんなわけで今回のテーマは【法面工事】

法面工事の種類や工法などをまるっと解説していきます。

それではさっそく参りましょう、ラインナップは目次からどうぞ!

法面工事の種類&特徴!法面仕上げやのり面工事の注意点を解説

まずはじめに、【法面(のりめん)】とは、盛土もしくは切土してつくられた人工的傾斜面のことを指します。

つまり法面工事は、人工的傾斜面や自然斜面が崩壊・落石しないように、保護・強化・安定化を図る工事と言えますね。

そして法面工事の種類は、①植生工②構造物工③法面排水工の3種類があります。

のり面工事①植生工

植生工は、植物の種子や肥料、水などを練り混ぜた基材を撒くことや苗木を植えて植物を繁殖させることで、法面表層部の保護・安定化を図ります。

植生工の特徴は、植物が成長して法面を覆い風雨による法面の浸食を防御し、風化も抑制する点です。

また植物の根が法面の土としっかり絡み合い、土砂崩れを防御する役割もあります。

そして植生工のメリットは、景観や自然環境の保全、温暖化対策にも有効なこと!

土質・地質や自然景観、周辺環境、気候、施工時期などを確認したうえで、最も適した工法が選択されます。

のり面工事②構造物工

構造物工は、モルタル・コンクリート、板柵、籠などを使用して法面の保護・強化・安定化を図ります。

法面のある地山の地質が土砂や軟岩などで形成されている場合、風雨による風化の影響を受けるため、構造物による防御が必要となるからです。

また、法面表層部の防御だけではなく、表層部から地中深い部分における崩壊や崩落の防御も求められます。

その場合はグランドアンカー工などによりアンカーを地中深くまで挿入し、法面の保護・強化・安定化を図ります。

のり面工事③法面排水工

法面排水工は、法面の風化・浸食・崩壊の原因となる降雨などの地表水や浸透水を排水します。

法面工事を行うときには、排水処理が必要かどうか必ず確認する必要があります。

法面工事の注意点

法面工事現場では、作業員などがロープでぶら下がりながら作業をする場合があります。

勾配のきつい法面では、さまざまな危険と隣り合わせの業務となるため、安全管理や安全教育の徹底が要求されるでしょう。

さらに法面工事は現場に数名のチームで作業する場合が多く、チームリーダーの手腕や統率力も重要になります。

また、法面の亀裂や出水の変化から、法面崩壊する前兆を見抜く危険察知能力および事前調査なども必要です。

法面工事の工法!のり面仕上げの分類

法面工事の工法をさらにくわしくみていきましょう。

植生工法

植生工の種類と特徴はこんな感じ 🙂

| 種類 | 工種 | 目的・特徴 |

| 植生工 | 種子散布工 | 侵食防止

凍上崩落抑制 全面植生(緑化) |

| 客土吹付工 | ||

| 植生基材吹付工 | ||

| 張芝工 | ||

| 植生マット工 | ||

| 植生シート工 | ||

| 植生筋工 | 盛土法面の浸食防止

部分植生 |

|

| 筋芝工 | ||

| 植生土のう工 | 不良土、硬質土法面の浸食防止 | |

| 苗木設置吹付工 | 侵食防止

景観形成 |

|

| 植栽工 | 景観形成 |

また、植生工の法面や勾配の関係は以下のとおりです。

| 植生による法面保護工 | ||

| 工法名 | 適用のり面 | 勾配 |

| 種子散布工 | 比較的のり面勾配がゆるく、透水性のよい安定した法面 | 法面勾配は1:0.8よりゆるやかにする

法面勾配が急だと植生の活着が悪い 凍結により植生のはく離が生じやすい寒冷地では、法面勾配を1:1.5よりゆるやかにする |

| 客土吹付工 | 切土法面(急勾配での施工が可能) | |

| 植生基材吹付工 | 切土法面(急勾配での施工が可能) | |

| 張芝工 | 侵食されやすい法面 | |

| 植生マット工 | 侵食されやすい法面 | |

| 植生シート工 | 侵食されやすい法面 | |

| 植生筋工 | 盛土法面 | |

| 筋芝工 | 盛土法面 | |

| 植生土のう工 | 不良土、硬質土の法面 | |

| 苗木設置吹付工 | 植物の生育基盤が安定する法面 | |

| 植栽工 | 植物の生育基盤が安定する法面 | |

植生工の施工については、それぞれの工法の特徴を把握するとともに、植物の生育に関して以下の点を注意してください。

植生工★施工の留意点

- 法面の土壌が植物の生育に適していること

- 現地に適した植物をえらぶこと

- 水分と養分の適当な補給があること

- 施工に適した時期をえらぶこと

- 法面勾配が適切であること

構造物工法

構造物工法の種類は以下の表のとおりです。

適用する法面なども基準がありますのでしっかり確認しましょう。

| 構造物による法面保護工 | ||

| 工法名 | 概要 | 適用のり面 |

| 編柵工 | 法面に打ち込んだ木杭に竹、そだ、または高分子材料のネットなどを編んで土留めをおこなう工法 | 植生によって法面を安定させるとき、法表面が流出するおそれのある法面 |

| じゃかご工 | 鉄線などで編まれたカゴのなかに石などを詰めて、法面を保護する工法 | 湧水により土砂流出のおそれがある法面 |

| プレキャスト枠工 | プレキャスト枠により法面を保護する工法 | 1:1.0よりゆるやかな勾配の法面 |

| モルタル・コンクリート吹付工 | 法面を整形し、浮石や風化の進行した部分を除去して金網を取り付ける工法 | 湧水がなく、風化しやすい、植生工が適用されない法面 |

| 石張工 | 法面に石張をほどこし、法面の風化や侵食防止をおこなう工法 | 1:1.0よりゆるく粘着力のない法面

土丹ならびに崩れやすい粘土の法面 |

| ブロック張工 | 法面にブロック張をほどこし、法面の風化や侵食防止をおこなう工法 | 1:1.0よりゆるく粘着力のない法面

土丹ならびに崩れやすい粘土の法面 |

| コンクリート張(積)工 | 法面表層部の崩落防止、多少の土圧を受けるおそれがある場合などに用いられる工法 | きれつの多い岩盤やルーズな崖など、安定が確保できない法面 |

| 吹付枠工 | 鋼製やコンクリート枠などを設置し枠内をコンクリート吹付けをして、法面表層部の崩落・剥落防止などを目的とする工法 | きれつの多い岩盤法面

早期に保護する必要のある法面 |

| 現場打ちコンクリート枠工 | コンクリート枠を設置し、枠内はさまざまな方法で法面の崩落を防止する工法 | 湧水をともなう風化岩や法面の安定性に不安がある、長大で崩落のおそれのある法面 |

| 石積、ブロック積擁壁工 | 石積やブロック積擁壁などで法面を保護する工法 | 法面が1:0.5くらいの急な勾配の法面 |

| ふとんかご工 | 鉄線などで編まれたカゴのなかに石などを詰めて、法面を保護する工法 | 湧水箇所や地すべり崩壊後の復旧作業などの部分 |

| 井桁組擁壁工 | 井桁組擁壁などで法面を保護する工法 | 法面が1:0.5くらいの急な勾配の法面 |

| コンクリート擁壁工 | コンクリート擁壁などで法面を保護する工法 | 法面が1:0.5くらいの急な勾配の法面 |

| 補強土工(盛土補強、切土補強) | 各種補強材の機能により、補強材がない場合と比べてより急な勾配でも、盛土や切土法面を安定化させる工法 | 盛土や切土の安定性が確保できない法面 |

| ロックボルト工 | モルタル吹付工や法枠工だけでは法面が安定しない場合、土中に鋼棒(補強材)を挿入打設し、土と補強材の相互作用によって表土のすべりを防ぐ工法 | 硬岩または軟岩できれつ等があり、崩落などのおそれがある法面 |

| グランドアンカー工 | 不安定な岩盤と堅固な基盤を、アンカー材により直接緊結して崩落および剥落を防止する工法 | 硬岩または軟岩できれつ等があり、崩落などのおそれがある法面 |

| 杭工 | 鉛直に掘った孔に杭を挿入し、その抵抗力で斜面の崩壊を防止する工法 | 軟弱で、崩落などのおそれがある法面 |

法面排水工法

盛土や切土を行う場合、法面の安定を図るため、しっかり法面排水の処理を行う必要があります。

盛土と切土に分けて、くわしくみていきましょう。

盛土の法面排水

盛土において、法面排水の注意点は以下のとおり!

法面排水(盛土)施工上の注意点

- 雨水浸透による盛土の軟弱化を防ぐため、盛土面には4~5%程度の勾配を保つように敷き均しながら施工する。

- 施工中に降雨が予想されるときには転圧機械、土運搬機械のわだちのあとが残らないように、作業終了時にローラなどで表面をなめらかにし、雨水の土中への侵入を防ぐ。

- 降雨前に敷きならした土を転圧せずに放置しないこと。

- 高盛土(5m以上)の法面が表面水によって洗堀崩壊する恐れのある場合で盛土表面の幅が広い時は、降雨前にグレーダなどでのり肩側溝を設けて、法面への雨水が流下するのを防止する。

- 粘性土の盛土材料は、いちど高含水比になると含水比を低下させることがむずかしいため、施工時の排水を十分に行い、施工機械のトラフィカビリティを確保する

- 砂または砂質土で盛土を行う場合は、盛土表面から雨水を浸透しやすいため、ビニルシートなどで法面を被覆して保護する

- 砂質土盛土はとくに、法肩や法面は十分に締め固める

- 切盛りの接続区間では、施工の途中で切土側から盛土側に雨水が流れ込むのを防ぐため、境界付近にトレンチ(排水溝)を設ける

- 法面の集排水設備や法面の保護は、なるべく早めに法面の仕上げを追いかけて施工する。

また、法面に使う盛土材料が高含水比の場合、土質改良が必要です。

| 水切り | 盛土材料を仮置きし、多くの溝などを設けることにより、土中の水の排水を図る |

| 曝気乾燥 | バックホウなどで表面をかき均し、できるだけ表面積を大きくして空中に曝気する

太陽や風などによる水分の蒸発を図って含水比を低下させる |

| 安定処理 | 石灰系またはセメント系材料を用いて攪拌混合し締め固める

試験施工をおこなって、安定処理材の種類および配合を決定する |

切土の法面排水

つづいては切土法面排水の注意点です。

法面排水(切土)施工上の注意点

- 降雨時における雨水の掘削箇所への流入を防止するため、周囲にトレンチなどを設けて、表面水の侵入を防ぐ

- 切土部における表面排水を考え、横断方向へ3%程度の勾配をとり、掘削両面側のトレンチに雨水を排水する

- 切土部において地下水位が高い場合、十分な深さのトレンチを設けて、土の含水を低下させる

- 切盛りの接続区間では、施工の途中で切土側から盛土側に雨水が流れ込むのを防ぐため、境界付近にトレンチ(排水溝)を設ける

いっぽう、切土法面の排水工の種類と目的はこんな感じです 🙂

| 切土法面の排水工の種類 | 機能(目的) | |

| 表面排水工 | 法肩排水溝 | 法面への地山表面排水の流下を防止する |

| 小段排水溝 | 法面の水を小段にあつめて縦排水溝に流す | |

| 縦排水溝 | 法面排水溝や小段排水溝からの水を法尻の水路に流す | |

| 地下排水工 | 地下排水溝 | 地表面近くの地下水や浸透水を集めて排水する |

| 水平排水孔 | 法面内の湧水を法面の外へ排水する | |

| 垂直排水孔 | 法面内の地下水や浸透水を集水井で排水する | |

切土を行うときには、排水処理についてもしっかり検討しましょう。

さらにくわしくは以下の記事をご覧ください。

法面排水の工法や注意点★パイプや排水工法(地下水対策)も解説

法面工事で確認したいのり面勾配やのり面計算

法面工事では、法面勾配にも気を付けなければなりません。

切土と盛土および、土質や高さによって勾配や角度が異なりますので法面基準は必ず確認するようにしてください。

【切土法面勾配】

| 地山の土質 | 切土高 | 勾配 | 角度 | |

| 硬岩 | - | - | 1:0.3~1:0.8 | 73°18’03”~51°20’25”(73°~51°) |

| 軟岩 | - | - | 1:0.5~1:1.2 | 63°26’06”~39°48’20”(63°~39°) |

| 砂 | 密実でない粒度分布の悪いもの | - | 1:1.5~ | 33°41’24”~(33°~) |

| 砂質土 | 密実なもの | 5m以下 | 1:0.8~1:1.0 | 51°20’25”~45°00’00”(51°~45°) |

| 5~10m | 1:1.0~1:1.2 | 45°00’00”~39°48’20”(45°~39°) | ||

| 密実でないもの | 5m以下 | 1:1.0~1:1.2 | 45°00’00”~39°48’20”(45°~39°) | |

| 5~10m | 1:1.2~1:1.5 | 39°48’20”~33°41’24”(39°~33°) | ||

| 砂利または岩塊混じり砂質土 | 密実なものまたは粒度分布の良いもの | 10m以下 | 1:0.8~1:1.0 | 51°20’25”~45°00’00”(51°~45°) |

| 10~15m | 1:1.0~1:1.2 | 45°00’00”~39°48’20”(45°~39°) | ||

| 密実でないものまたは粒度分布の悪いもの | 10m以下 | 1:1.0~1:1.2 | 45°00’00”~39°48’20”(45°~39°) | |

| 10~15m | 1:1.2~1:1.5 | 39°48’20”~33°41’24”(39°~33°) | ||

| 粘性土 | - | 10m以下 | 1:0.8~1:1.2 | 51°20’25”~39°48’20”(51°~39°) |

| 岩塊または玉石混じりの粘性土 | - | 5m以下 | 1:1.0~1:1.2 | 45°00’00”~39°48’20”(45°~39°) |

| - | 5~10m | 1:1.2~1:1.5 | 39°48’20”~33°41’24”(39°~33°) | |

【盛土法面勾配】

| 盛土材料 | 盛土高 | 勾配 | 角度 |

| 粒度の良い砂

レキおよび細粒分混じりレキ |

5m以下 | 1:1.5~1:1.8 | 33°41’24”~29°03’17”(33°~29°) |

| 5~15m以下 | 1:1.8~1:2.0 | 29°03’17”~26°33’54”(29°~26°) | |

| 粒度の悪い砂 | 10m以下 | 1:1.8~1:2.0 | 29°03’17”~26°33’54”(29°~26°) |

| 岩塊(ズリを含む) | 10m以下 | 1:1.5~1:1.8 | 33°41’24”~29°03’17”(33°~29°) |

| 10~20m以下 | 1:1.8~1:2.0 | 29°03’17”~26°33’54”(29°~26°) | |

| 砂質土

硬い粘質土(洪積層の硬い粘質土、粘土、関東ロームなど) |

5m以下 | 1:1.5~1:1.8 | 33°41’24”~29°03’17”(33°~29°) |

| 5~10m | 1:1.8~1:2.0 | 29°03’17”~26°33’54”(29°~26°) | |

| 火山灰質粘性土 | 5m以下 | 1:1.8~1:2.0 | 29°03’17”~26°33’54”(29°~26°) |

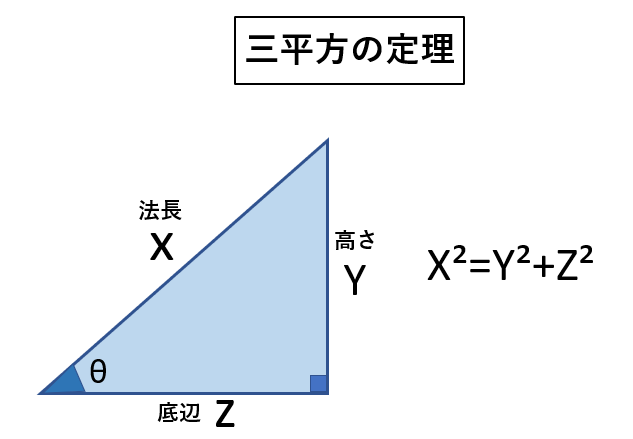

法面計算は、三平方の定理や三角関数により求めることができます。

計算方法をサクッとみていきましょう。

法面勾配の計算①法長・底辺・高さの求め方

法面の勾配計算では三平方の定理を使います。

三平方の定理より、法長、高さ、底辺を求める公式はこんな感じ 😎

これら三平方の定理により、辺の長さはすべて計算できます。

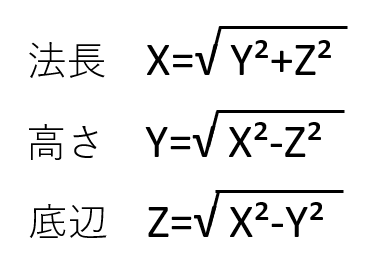

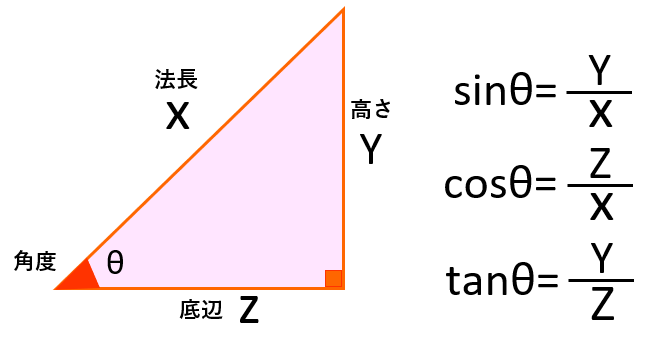

法面勾配の計算②角度の求め方&現場での確認方法

法面勾配の角度計算式はこちら。

角度を求めるには三角関数(sinθ、cosθ、tanθ)を使います。

| 法面勾配の角度 | 計算式 |

| sinθ | Y/X(高さ÷法長) |

| cosθ | Z/X(底辺÷法長) |

| tanθ | Y/Z(高さ÷底辺) |

関数電卓はもちろんのこと、最近のスマホ電卓アプリなどでも、三角関数を計算できるものも出てきていますよ。

法面工事の種類&特徴!法面仕上げやのり面工事の注意点まとめ

法面工事の種類は、①植生工②構造物工③法面排水工の3種類がある。

法面工事において勾配のきつい法面では、さまざまな危険と隣り合わせの業務となるため、安全管理や安全教育の徹底が要求される。

| 植生による法面保護工 | ||

| 工法名 | 適用のり面 | 勾配 |

| 種子散布工 | 比較的のり面勾配がゆるく、透水性のよい安定した法面 | 法面勾配は1:0.8よりゆるやかにする

法面勾配が急だと植生の活着が悪い 凍結により植生のはく離が生じやすい寒冷地では、法面勾配を1:1.5よりゆるやかにする |

| 客土吹付工 | 切土法面(急勾配での施工が可能) | |

| 植生基材吹付工 | 切土法面(急勾配での施工が可能) | |

| 張芝工 | 侵食されやすい法面 | |

| 植生マット工 | 侵食されやすい法面 | |

| 植生シート工 | 侵食されやすい法面 | |

| 植生筋工 | 盛土法面 | |

| 筋芝工 | 盛土法面 | |

| 植生土のう工 | 不良土、硬質土の法面 | |

| 苗木設置吹付工 | 植物の生育基盤が安定する法面 | |

| 植栽工 | 植物の生育基盤が安定する法面 | |

| 構造物による法面保護工 | ||

| 工法名 | 概要 | 適用のり面 |

| 編柵工 | 法面に打ち込んだ木杭に竹、そだ、または高分子材料のネットなどを編んで土留めをおこなう工法 | 植生によって法面を安定させるとき、法表面が流出するおそれのある法面 |

| じゃかご工 | 鉄線などで編まれたカゴのなかに石などを詰めて、法面を保護する工法 | 湧水により土砂流出のおそれがある法面 |

| プレキャスト枠工 | プレキャスト枠により法面を保護する工法 | 1:1.0よりゆるやかな勾配の法面 |

| モルタル・コンクリート吹付工 | 法面を整形し、浮石や風化の進行した部分を除去して金網を取り付ける工法 | 湧水がなく、風化しやすい、植生工が適用されない法面 |

| 石張工 | 法面に石張をほどこし、法面の風化や侵食防止をおこなう工法 | 1:1.0よりゆるく粘着力のない法面

土丹ならびに崩れやすい粘土の法面 |

| ブロック張工 | 法面にブロック張をほどこし、法面の風化や侵食防止をおこなう工法 | 1:1.0よりゆるく粘着力のない法面

土丹ならびに崩れやすい粘土の法面 |

| コンクリート張(積)工 | 法面表層部の崩落防止、多少の土圧を受けるおそれがある場合などに用いられる工法 | きれつの多い岩盤やルーズな崖など、安定が確保できない法面 |

| 吹付枠工 | 鋼製やコンクリート枠などを設置し枠内をコンクリート吹付けをして、法面表層部の崩落・剥落防止などを目的とする工法 | きれつの多い岩盤法面

早期に保護する必要のある法面 |

| 現場打ちコンクリート枠工 | コンクリート枠を設置し、枠内はさまざまな方法で法面の崩落を防止する工法 | 湧水をともなう風化岩や法面の安定性に不安がある、長大で崩落のおそれのある法面 |

| 石積、ブロック積擁壁工 | 石積やブロック積擁壁などで法面を保護する工法 | 法面が1:0.5くらいの急な勾配の法面 |

| ふとんかご工 | 鉄線などで編まれたカゴのなかに石などを詰めて、法面を保護する工法 | 湧水箇所や地すべり崩壊後の復旧作業などの部分 |

| 井桁組擁壁工 | 井桁組擁壁などで法面を保護する工法 | 法面が1:0.5くらいの急な勾配の法面 |

| コンクリート擁壁工 | コンクリート擁壁などで法面を保護する工法 | 法面が1:0.5くらいの急な勾配の法面 |

| 補強土工(盛土補強、切土補強) | 各種補強材の機能により、補強材がない場合と比べてより急な勾配でも、盛土や切土法面を安定化させる工法 | 盛土や切土の安定性が確保できない法面 |

| ロックボルト工 | モルタル吹付工や法枠工だけでは法面が安定しない場合、土中に鋼棒(補強材)を挿入打設し、土と補強材の相互作用によって表土のすべりを防ぐ工法 | 硬岩または軟岩できれつ等があり、崩落などのおそれがある法面 |

| グランドアンカー工 | 不安定な岩盤と堅固な基盤を、アンカー材により直接緊結して崩落および剥落を防止する工法 | 硬岩または軟岩できれつ等があり、崩落などのおそれがある法面 |

| 杭工 | 鉛直に掘った孔に杭を挿入し、その抵抗力で斜面の崩壊を防止する工法 | 軟弱で、崩落などのおそれがある法面 |

法面排水(盛土)施工上の注意点

- 雨水浸透による盛土の軟弱化を防ぐため、盛土面には4~5%程度の勾配を保つように敷き均しながら施工する。

- 施工中に降雨が予想されるときには転圧機械、土運搬機械のわだちのあとが残らないように、作業終了時にローラなどで表面をなめらかにし、雨水の土中への侵入を防ぐ。

- 降雨前に敷きならした土を転圧せずに放置しないこと。

- 高盛土(5m以上)の法面が表面水によって洗堀崩壊する恐れのある場合で盛土表面の幅が広い時は、降雨前にグレーダなどでのり肩側溝を設けて、法面への雨水が流下するのを防止する。

- 粘性土の盛土材料は、いちど高含水比になると含水比を低下させることがむずかしいため、施工時の排水を十分に行い、施工機械のトラフィカビリティを確保する

- 砂または砂質土で盛土を行う場合は、盛土表面から雨水を浸透しやすいため、ビニルシートなどで法面を被覆して保護する

- 砂質土盛土はとくに、法肩や法面は十分に締め固める

- 切盛りの接続区間では、施工の途中で切土側から盛土側に雨水が流れ込むのを防ぐため、境界付近にトレンチ(排水溝)を設ける

- 法面の集排水設備や法面の保護は、なるべく早めに法面の仕上げを追いかけて施工する。

| 切土法面の排水工の種類 | 機能(目的) | |

| 表面排水工 | 法肩排水溝 | 法面への地山表面排水の流下を防止する |

| 小段排水溝 | 法面の水を小段にあつめて縦排水溝に流す | |

| 縦排水溝 | 法面排水溝や小段排水溝からの水を法尻の水路に流す | |

| 地下排水工 | 地下排水溝 | 地表面近くの地下水や浸透水を集めて排水する |

| 水平排水孔 | 法面内の湧水を法面の外へ排水する | |

| 垂直排水孔 | 法面内の地下水や浸透水を集水井で排水する | |

【切土法面勾配】

| 地山の土質 | 切土高 | 勾配 | 角度 | |

| 硬岩 | - | - | 1:0.3~1:0.8 | 73°18’03”~51°20’25”(73°~51°) |

| 軟岩 | - | - | 1:0.5~1:1.2 | 63°26’06”~39°48’20”(63°~39°) |

| 砂 | 密実でない粒度分布の悪いもの | - | 1:1.5~ | 33°41’24”~(33°~) |

| 砂質土 | 密実なもの | 5m以下 | 1:0.8~1:1.0 | 51°20’25”~45°00’00”(51°~45°) |

| 5~10m | 1:1.0~1:1.2 | 45°00’00”~39°48’20”(45°~39°) | ||

| 密実でないもの | 5m以下 | 1:1.0~1:1.2 | 45°00’00”~39°48’20”(45°~39°) | |

| 5~10m | 1:1.2~1:1.5 | 39°48’20”~33°41’24”(39°~33°) | ||

| 砂利または岩塊混じり砂質土 | 密実なものまたは粒度分布の良いもの | 10m以下 | 1:0.8~1:1.0 | 51°20’25”~45°00’00”(51°~45°) |

| 10~15m | 1:1.0~1:1.2 | 45°00’00”~39°48’20”(45°~39°) | ||

| 密実でないものまたは粒度分布の悪いもの | 10m以下 | 1:1.0~1:1.2 | 45°00’00”~39°48’20”(45°~39°) | |

| 10~15m | 1:1.2~1:1.5 | 39°48’20”~33°41’24”(39°~33°) | ||

| 粘性土 | - | 10m以下 | 1:0.8~1:1.2 | 51°20’25”~39°48’20”(51°~39°) |

| 岩塊または玉石混じりの粘性土 | - | 5m以下 | 1:1.0~1:1.2 | 45°00’00”~39°48’20”(45°~39°) |

| - | 5~10m | 1:1.2~1:1.5 | 39°48’20”~33°41’24”(39°~33°) | |

【盛土法面勾配】

| 盛土材料 | 盛土高 | 勾配 | 角度 |

| 粒度の良い砂

レキおよび細粒分混じりレキ |

5m以下 | 1:1.5~1:1.8 | 33°41’24”~29°03’17”(33°~29°) |

| 5~15m以下 | 1:1.8~1:2.0 | 29°03’17”~26°33’54”(29°~26°) | |

| 粒度の悪い砂 | 10m以下 | 1:1.8~1:2.0 | 29°03’17”~26°33’54”(29°~26°) |

| 岩塊(ズリを含む) | 10m以下 | 1:1.5~1:1.8 | 33°41’24”~29°03’17”(33°~29°) |

| 10~20m以下 | 1:1.8~1:2.0 | 29°03’17”~26°33’54”(29°~26°) | |

| 砂質土

硬い粘質土(洪積層の硬い粘質土、粘土、関東ロームなど) |

5m以下 | 1:1.5~1:1.8 | 33°41’24”~29°03’17”(33°~29°) |

| 5~10m | 1:1.8~1:2.0 | 29°03’17”~26°33’54”(29°~26°) | |

| 火山灰質粘性土 | 5m以下 | 1:1.8~1:2.0 | 29°03’17”~26°33’54”(29°~26°) |

法面勾配の計算は三平方の定理を使う。

以上です。

ありがとうございました。

この記事を書いた人

- 元公務員(土木職)の土木ブロガー💻

- 国立大学★土木工学科卒業(学士)

- 大学卒業後、某県庁の地方公務員(土木職)に合格!7年間はたらいた経験をもつ(計画・設計・施工管理・維持管理)

- 現場監督・施工管理の経験あり

- 1級土木施工管理技士・危険物取扱者(乙)・玉掛け等の資格もち

- 今はブログで土木、土木施工管理技士の勉強方法や公務員のあれこれ、仕事をメインにさまざまな情報を発信しています。

- 書籍【土木技術者のための土木施工管理の基礎】好評発売中!