コンクリートとは セメント+水+砂(細骨材)+砂利(粗骨材)からできた強度のつよい構造物です。

そして縦シュートや斜めシュートはコンクリート打設時に使用します。

さらにコンクリート打設に関する基準(時間&気温)や施工方法などまるっと解説していきます。

目次から確認したい項目へジャンプできますのでぜひご活用ください。

それではさっそく参りましょう!

コンクリートの縦シュートや斜めシュートとは?コンクリートの基本

コンクリートの縦シュート・斜めシュートというのは、コンクリート打設時に使う器具のことです。

円や四角形断面の管状のものでコンクリートバケットが使えない場合に使用します。

コンクリートの運搬(縦シュート&斜めシュート)

コンクリートの品質を保つため、運搬時の注意点や基準は以下のとおりです。

コンクリート運搬まとめ

- コンクリート運搬はできるだけ短いのが理想

- レディーミクストコンクリートを使うときには、ジス規格JISA5308の規定を守る

- コンクリート運搬には、一般的にアジテータトラックやトラックミキサなどが用いられ、荷おろしする直前に、ミキサーやアジテータを高速で回転すると、材料分離防止に効果的!

- バケットを用いると、コンクリートの材料分離を防げる

- コンクリートポンプは輸送管の径が大きいほど、圧送負荷は小さくて良い

- ポンパビリティーを考慮しスランプを大きくする場合は、高性能AE減水剤を用いたコンクリートあるいは流動化コンクリートなどを使うことを原則とし、この場合のスランプは18cm以下

- ベルトコンベアをつかうとき運搬キョリが長い場合には、コンクリートの乾燥を防止するため覆いなどを使う

- さらにコンクリートの材料分離をふせぐため、コンベア終端にはバッフルプレートや漏斗管を用いる

- 勾配が30°以上になると、ベルトコンベアでは運搬できないので注意が必要!

- 斜めシュートの傾きはコンクリートが材料分離を起こさない程度のものとし、一般的に水平2に対して鉛直1

| コンクリート運搬の基準 | |

| コンクリート練り混ぜから打ち終えるまでの時間 | 気温が25℃を超えるときで1.5時間 |

| 気温が25℃以下のときで2時間以内 | |

| 配管内での目詰まりを防ぐための基準 | 単位セメント量は300㎏/㎥以上 |

| 粗骨材の最大寸法40mm以下 | |

| 細骨材をやや大きめの配合 | |

| コンクリートのスランプの基準 | プレストレストコンクリートの場合10cm以下 |

| 無筋・鉄筋コンクリートの場合12cm以下 | |

| 高性能AE減水剤を用いたコンクリートあるいは流動化コンクリートの場合18cm以下 | |

| 縦シュートの下端とコンクリート打ち込み面との距離 | 1.5m以下 |

コンクリート【スランプ】の基準値とは?

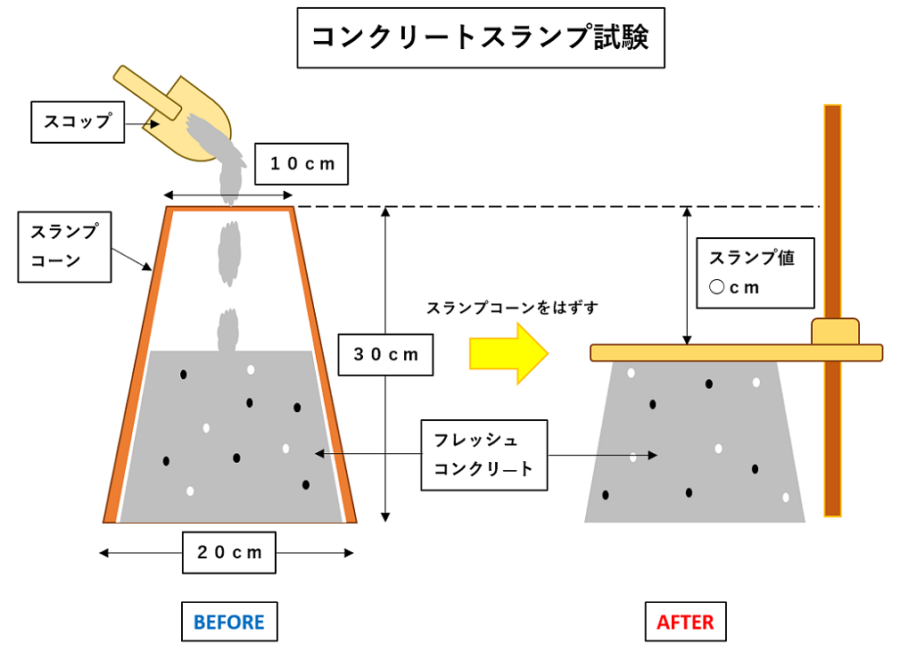

スランプとは、コンクリートのやわらかさの指標のひとつで、スランプコーンにフレッシュコンクリートを詰め込み、外した時の高さの差のことです。  スランプ試験方法

スランプ試験方法

- スランプコーンを平らな平板の上にのせる

- コンクリートをほぼ同じ量で3層に分けて詰める

- 各層ごとにつき棒でならした後、25回ずつ同じように突く

- 3層とも突き終わったら、すぐに、そして静かにスランプコーンまっすぐ上に引き上げる。

- 残ったコンクリートの中央の高さを測定する。(0.5cm単位)

スランプの基準値と許容差

| スランプ値(cm) | スランプ許容差(cm) |

| 2.5cm | ±1 |

| 5cm~6.5cm※1 | ±1.5 |

| 8cm以上18cm以下 | ±2.5 |

| 21cm | ±1.5※2 |

※1)コンクリート標準示方書では5以上8未満 ※2)呼び強度27以上で、高性能AE減水剤を使用する場合は基準を±2.0

| スランプフロー(cm) | スランプフロー許容差(cm) |

| 50cm | ±7.5 |

| 60cm | ±10 |

スランプ試験が求められるとき

- コンクリートの荷おろし時

- 1回/日または、構造物の重要度と工事の規模に応じて20~150㎥ごとに1回

- 荷おろし時に品質変化が認められた時

暑中コンクリートと寒中コンクリートとは?

暑中コンクリートや寒中コンクリートは特殊コンクリートと言われ、気温などによってコンクリート示方書で定められているコンクリート施工の基準(名称)です。

暑中コンクリート

暑中コンクリートとは?

暑中コンクリートとは、日平均気温が25℃を超える時期に施工するコンクリートのこと

養生方法

- コンクリート打ち込み後、急激な乾燥によるひび割れの発生が認められた場合には直ちにタンビング等を行い、ひび割れを除去する。(タンビング:タンパという機械でコンクリートを締め固めること)

- 養生期間中は湿潤状態を保つ

- 直射日光や風を防ぐために散水やシートをかぶせる覆いなどを行う。

運搬や打ち込みの注意点

- 練り混ぜから打ち込み終了までの時間は1.5時間以内とする。

- 打ち込み時のコンクリート温度の上限は35℃以下を標準とする。

- 直射日光を受けて高温になる恐れがある場合は、散水・覆いなどを行う。

- コンクリートポンプで圧送する場合は輸送管を湿らせた布などで覆い、管の温度が高くならないようにすること。

コンクリート配合

単位水量は所要のワーカビリティーが保てる範囲でできるだけ少なくする

寒中コンクリート

寒中コンクリートとは?

寒中コンクリートとは、日平均気温が4℃以下になる時期に施工するコンクリートのこと

養生方法

- コンクリートの温度を5℃以上に保ち、さらに2日間は0℃以上に保つ

- 練炭やジェットヒータなどで温度管理を行う。

- コンクリートが急激に乾燥することがないように散水や加湿装置を用いて乾燥を防止する。

運搬や打ち込みの注意点

- コンクリートの練り混ぜ開始から打ち込むまでの時間をできるだけ短くし、コンクリート温度の低下を防ぐ。

- 打ち込み時のコンクリートの温度は、5℃~20℃の範囲に保つ

- 気象条件が厳しい場合や薄い部材の場合には、最低打ち込み温度は10℃程度を確保する。

- コンクリートポンプを使用する場合、輸送管の温度が低すぎると、モルタルが凍結して付着する可能性があるので、管路の保温、打ち込み前の温水による余熱、終了時の清掃などを行う。コンクリート配合

コンクリート配合

単位水量は所要のワーカビリティーが保てる範囲でできるだけ少なくする

コンクリートの打設方法とは?

コンクリートを打設する際の時間、気温、養生などの注意点をまとめました。

確認などにぜひお使いください。

時間&気温について

運搬

- コンクリートの練り混ぜてから、運搬車が荷おろし時点に到着するまでの時間は1.5時間(90分)以内とし、圧送をやむを得ず中断するときは1時間以内とする。

打ち込み

- 練り始めから打ち終わりまで:外気温が25℃を超えるときは1.5時間以内(90分)、外気温が25℃以下なら2.0時間以内(120分)とする。

- 許容うち重ね時間:外気温が25℃を超えるとき、2.0時間以内(120分)、外気温が25℃以下のとき、2.5時間以内(150分)とする。

- 打ちあがり速度:コンクリートの打ちあがり速度は、30分につき、コンクリート高さ1m~1.5mくらいを標準とする。

締固め

- コンクリートを内部振動機(棒状バイブレータ)などで締め固めるときには、1ヵ所あたり5秒~10秒かけて締め固める。

- 再振動させる場合は、締固めが可能な範囲でできるだけおそい時期がよい(目安150分)

注意点について

- コンクリートは打ち込んだ型枠内で横移動させないこと

- 計画した打継目以外は、打ち込み完了までコンクリートを連続して打ち込むこと

- ブリーディング水が表面に集まった場合は、取り除いてから打ち込むこと

- コンクリートの締固めは内部振動機を使うことを原則とする

- 内部振動機は鉛直に挿入し、挿入間隔は、一般的に50cm以下とする

- 内部振動機はコンクリート下層に10cm程度挿入する

- うすい壁などの内部振動機が使えない場所は、型枠振動機をつかう

- 締固めの時間目安は、1ヵ所あたり5秒~15秒とする

- 内部振動機を引き抜くときは、穴のあとが残らないようにゆっくりと引き抜く

- 再振動するときは、コンクリートの締固めができる範囲でできるだけおそい時期にする

養生について

湿潤養生期間の標準(コンクリートが所定の強度を確保する期間)

| 日平均気温 | 普通ポルトランドセメント | 混合セメントB | 早強ポルトランドセメント |

| 15℃以上 | 5日 | 7日 | 3日 |

| 10℃以上 | 7日 | 9日 | 4日 |

| 5℃以上 | 9日 | 12日 | 5日 |

温度制御養生(工場製品など)

- 工場製品の養生では練り混ぜたあとに、2~3時間以上経過してから蒸気養生を行う。

寒中コンクリートと暑中コンクリートについて

定義

- 日平均気温が4℃以下の場合、寒中コンクリートとして取りあつかうこと

- 日平均気温が25℃を超える場合、暑中コンクリートとして取りあつかうこと

打ち込み

- 寒中コンクリートはコンクリート温度を5~20℃に保つ。

- 暑中コンクリートはコンクリート温度の上限は35℃以下とする。

養生

- 寒中コンクリートの養生は、初期凍害を防止するためにコンクリート温度を5℃以上、さらに2日間は0℃以上に保つ

- 暑中コンクリートは、気温が高く湿度が低いとひびわれを起こす可能性があるため、散水、覆い(おおい)などをして、直射日光やかぜを防ぐ。

混和剤

- 気温が高すぎたり低すぎたり場合は、混和剤(AE剤、減水剤、流動化剤)などを適切に使い、コンクリートの性能を確保する

コンクリート打設方法については、別記事でさらにくわしく解説していますのでぜひご確認ください。

打設不良で生じるコンクリートのひび割れパターン

コンクリートのひび割れパターンは大きく分けて

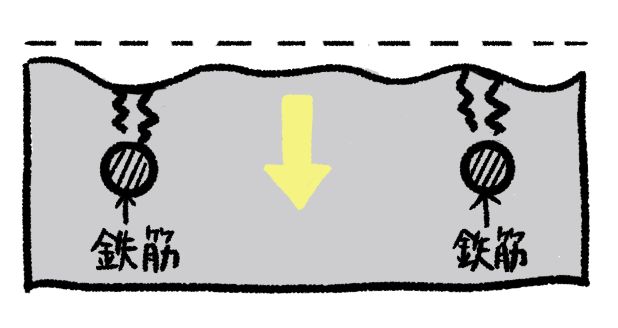

- 沈みひび割れ

- 乾燥収縮ひび割れ

- 水和熱ひび割れ

- アルカリシリカ反応によるひび割れ

の4つに分類することができます。

ひび割れの原因や対策については以下の表をご覧ください。

|

ひび割れ パターン |

ひび割れ図 | 原因 | 対策 |

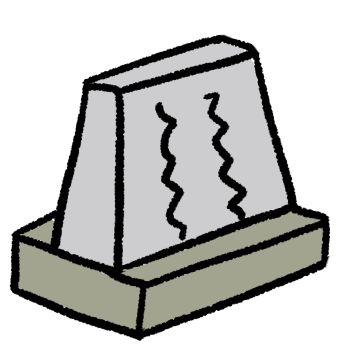

| 沈みひび割れ |

↓ブリーディング現象

鉄筋コンクリート |

コンクリートの沈みと凝固が同時に進行する過程で、その沈みを鉄筋が妨げることによってひび割れが起こる 例) コンクリートの材料分離 締固め不足 |

①AE剤、AE減水剤・高性能AE減水剤を使って単位水量を少なくする ②細骨材・粗骨材の粒度分布が適切なものを使用し、単位水量、水セメント比を小さくする ③こて仕上げのとき、タンピングで修復する ④沈み沈み変位がおわる段階で再振動する ⑤ポゾランなどの混和材を用いて材料分離を少なくする |

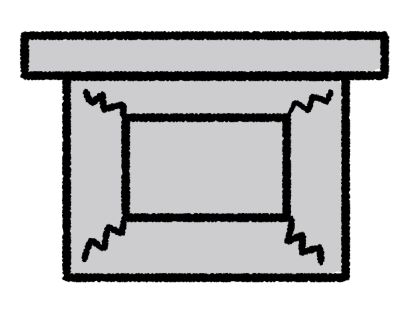

| 乾燥収縮ひび割れ |

開口部

スラブ

壁

|

コンクリートの表面が乾燥収縮してひび割れが起こる 例) 単位水量が多い 表面養生が不良 型枠の早期の取り外し 骨材の乾燥収縮が大きい |

①コンクリートの単位水量をできるだけ少なくする ②収縮が少ないセメントを使う ③骨材自体の乾燥収縮が小さいものをえらぶ ④型枠取り外し後も湿潤養生を行い、急激な温度変化をさけ、直射日光や風が当たらないようにする ⑤湿潤養生を5日以上行うほか、型枠をできるだけ長く存置する ⑥ひび割れが発生すると予想される箇所に補強鉄筋を入れる ⑦誘発目地を適所に入れる |

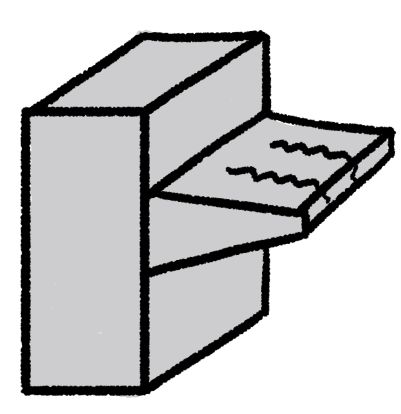

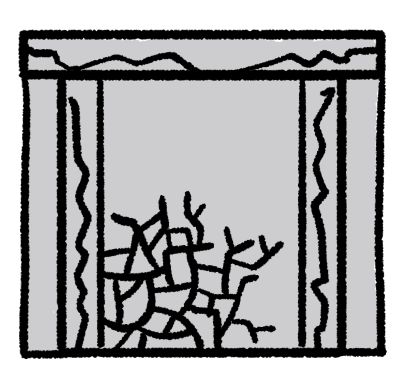

| 水和熱によるひび割れ |

内部拘束

外部拘束

|

セメントと水の水和熱がコンクリート内部に蓄積され、その温度が低下するときにコンクリートの収縮が拘束を受けてひび割れる 例) 単位セメント量が少ない 断面が大きく温度上昇が大きい 養生期の急激な冷却を受ける |

①セメント量の少ない配合やセメントの種類をえらぶ 低熱ポルトランドセメント 中庸熱ポルトランドセメント フライアッシュセメントなど ②高性能減水剤、高性能AE減水剤を利用して、コンクリートの単位セメント量を少なくする ③プレクリーニング、パイプクリーニングなどを行い、コンクリートの打ち込み時と養生時の温度低下を図る ④誘発目地を適所に入れる |

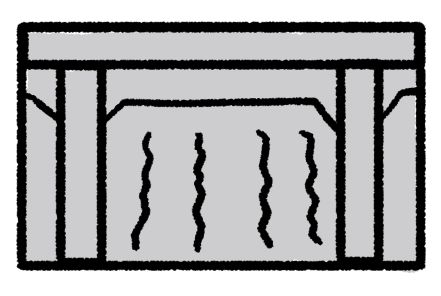

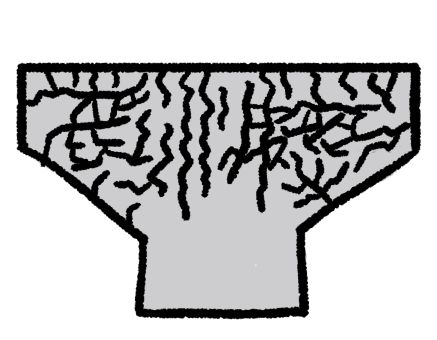

| アルカリシリカ(骨材)反応によるひび割れ |

壁

T型橋脚

|

コンクリート中のアルカリ分と骨材のシリカが反応し、膨張ひび割れが起こる 例) アルカリ骨材反応がある骨材を使用している |

①骨材のアルカリシリカ反応性試験(化学法、モルタルバー法)の結果で無害とされた骨材を使用する ②コンクリート中のアルカリ総量を3kg/㎥以下とする ③高炉セメント(B種またはC種)やフライアッシュ(B種またはC種)を使用する ④コンクリートへの塩分、水分供給の防止および被覆処理をする |

レディーミクストコンクリートとは?

レディーミクストコンクリートとは、JIS A 5308で品質管理されたコンクリートのことです。

工事でコンクリートを使用するときには欠かせない基礎知識!

確認するときなどにぜひお使いください。

レディーミクストコンクリートの呼び強度

レディーミクストコンクリートの呼び強度とは、荷卸し地点におけるレディーミクストコンクリートが、所定の材齢まで標準養生を行ったときの圧縮強度(または曲げ強度)としてどれだけあればよいか、購入者がえらんで指定する取引上の強度のことです。

基本的にレディーミクストコンクリートの配合は、購入者と協議して、指定した事項および品質を満足し、かつ検査に合格するように生産者が定めています。

また生産者は、コンクリート納入時にレディーミクストコンクリート配合計画書を購入者に提出することになっていますのでご確認ください。

さらに、生産者は購入者の要求があれば、配合設計、コンクリートに含まれる塩化物含有量の計算や、アルカリ骨材反応抑制対策工法の基礎となる資料の提示が義務づけられています。

ちなみにコンクリートの表記としては

【普通 21 8 20 N】

となり、意味は以下のとおりです。

普通:コンクリートの種類による記号

21:呼び強度

8:スランプ(cm)

20:粗骨材の最大寸法(mm)

N:セメントの種類による記号(N:普通ポルトランドセメント)

レディーミクストコンクリート受け入れ検査項目表

レディーミクストコンクリートの受け入れ検査は、受け入れ側の責任のもとに実施し、検査の結果を構造物の発注者が確認することを標準とします。

また受け入れ検査は、荷卸し時に行うことを標準とし、以下に示す表が標準です。

一方、下表の項目以外でも事前に指定された項目に関しては検査を実施しなければいけないので注意してください。

さらに検査の結果、所定の性能を確保できないと判定されたコンクリートはこれを用いてはなりません。

| 項目 | 検査方法 | 時期・回数 | 判定基準 | |

| フレッシュコンクリートの状態 | コンクリート主任技士やコンクリート技士またはそれと同等の技術を有する技術者による目視 |

荷卸し時 随時 |

ワーカビリティーが良好で、性状が安定していること | |

| スランプ | JIS A 1101の方法 |

荷卸し時 1回/日または構造物の重要度と工事の規模に応じて20~150㎥毎に1回および、荷卸し時に品質の変化が認められた時 |

許容誤差 スランプ5cm以上8cm未満:±1.5%以上 スランプ8cm以上18cm未満:±2.5%以上 |

|

| 空気量 |

JIS A 1116の方法 JIS A 1118の方法 JIS A 1128の方法 |

許容誤差:±1.5% | ||

| フレッシュコンクリートの単位水量 | フレッシュコンクリートの単位水量試験から求める方法 | 許容範囲内にあること | ||

| フレッシュコンクリートの温度 | JIS A 1156の方法 | ー | 定められた条件に適合すること | |

| 単位容積質量 | JIS A 1166の方法 | ー | 定められた条件に適合すること | |

| 塩化物イオン量 |

JIS A 1144の方法 または信頼できる機関で評価を受けた試験方法 |

荷卸し時 海砂を使用する場合2回/日、その他の場合1回/週 |

原則として0.3kg/㎥以下 | |

| アルカリシリカ反応対策 | 配合計画書の確認 | 工事開始時および材料あるいは配合が変化した時 | 対策がとられていること | |

| 配合 | 単位水量 | 骨材の表面水率と単位水量の計量印字記録から求める方法 |

荷卸し時 午前2回以上 午後2回以上 |

許容範囲内にあること |

| 単位セメント量 | 計量印字記録 | |||

| 水セメント比 | セメントの計量印字記録と骨材の表面水率および単位水量の計量印字記録から求める方法 | 工事開始時および材料あるいは配合が変化した時 | ||

| その他、コンクリート材料の単位量 | コンクリート材料の計量印字記録 |

荷卸し時 午前2回以上 午後2回以上 |

||

| 圧縮強度(一般の場合、材齢28日) | JIS A 1108の方法 |

荷卸し時 1回/日または構造物の重要度と工事の規模に応じて20~150㎥毎に1回 |

設計基準強度を下回る確率が5%以下であることを適当な生産者危険率で推定できること | |

以上です。

ありがとうございました。

コンクリートの縦シュートや斜めシュートとは?打設コンクリートの基本

コンクリートの縦シュート・斜めシュートというのは、コンクリート打設時に使う器具のこと

円や四角形断面の管状のものでコンクリートバケットが使えない場合に使用

コンクリート運搬まとめ

- コンクリート運搬はできるだけ短いのが理想

- レディーミクストコンクリートを使うときには、ジス規格JISA5308の規定を守る

- コンクリート運搬には、一般的にアジテータトラックやトラックミキサなどが用いられ、荷おろしする直前に、ミキサーやアジテータを高速で回転すると、材料分離防止に効果的!

- バケットを用いると、コンクリートの材料分離を防げる

- コンクリートポンプは輸送管の径が大きいほど、圧送負荷は小さくて良い

- ポンパビリティーを考慮しスランプを大きくする場合は、高性能AE減水剤を用いたコンクリートあるいは流動化コンクリートなどを使うことを原則とし、この場合のスランプは18cm以下

- ベルトコンベアをつかうとき運搬キョリが長い場合には、コンクリートの乾燥を防止するため覆いなどを使う

- さらにコンクリートの材料分離をふせぐため、コンベア終端にはバッフルプレートや漏斗管を用いる

- 勾配が30°以上になると、ベルトコンベアでは運搬できないので注意が必要!

- 斜めシュートの傾きはコンクリートが材料分離を起こさない程度のものとし、一般的に水平2に対して鉛直1

| コンクリート運搬の基準 | |

| コンクリート練り混ぜから打ち終えるまでの時間 | 気温が25℃を超えるときで1.5時間 |

| 気温が25℃以下のときで2時間以内 | |

| 配管内での目詰まりを防ぐための基準 | 単位セメント量は300㎏/㎥以上 |

| 粗骨材の最大寸法40mm以下 | |

| 細骨材をやや大きめの配合 | |

| コンクリートのスランプの基準 | プレストレストコンクリートの場合10cm以下 |

| 無筋・鉄筋コンクリートの場合12cm以下 | |

| 高性能AE減水剤を用いたコンクリートあるいは流動化コンクリートの場合18cm以下 | |

| 縦シュートの下端とコンクリート打ち込み面との距離 | 1.5m以下 |

この記事を書いた人

- 元公務員(土木職)の土木ブロガー💻

- 国立大学★土木工学科卒業(学士:コンクリート研究室所属)

- 大学卒業後、某県庁の地方公務員(土木職)に合格!7年間はたらいた経験をもつ

- 現場監督・施工管理の経験あり

- 1級土木施工管理技士・危険物取扱者(乙)・玉掛け等の資格もち

- 今はブログで土木、土木施工管理技士の勉強方法や土木知識をメインに情報を発信しています。

- 書籍【土木技術者のための土木施工管理の基礎】好評発売中!