土木でよく使う計算の公式をまとめました。

残土計算の体積・台形(四角錐台)や勾配の公式など、現場業務での効率化や、土木試験の勉強などにぜひ利用してください。

それではさっそく参りましょう、ラインナップは目次(もくじ)からどうぞ 🙂

土木計算でよく使う公式まとめ!残土計算の立体積・立体の台形・ヘロンの公式

土木計算でよく使う計算式を解説していきます。

土木計算の公式①ヘロンの公式で表面積を求める!舗装や護岸など

土木計算で面積を求めることは多々あります。

たとえば、舗装や護岸の面積。

さらには立木面積の確認などにも使いますので、公式を利用して効率よく業務を終わらせましょう。

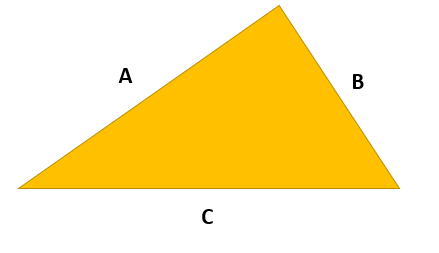

ココで覚えておきたい公式は【ヘロン】の公式です。

ヘロンの公式

①t=(A+B+C)/2

②S=√t(t-A)(t-B)(t-C)

※A,B,C=三角形の辺の長さ

三角形の高さが分からなくても、辺の長さから面積を求めることができます。

土木で面積計算をするときは、キレイな形ではないことがしばしば…。

ヘロンの公式は面積を算出するうえで必須と言えますのでぜひ覚えておきましょう。

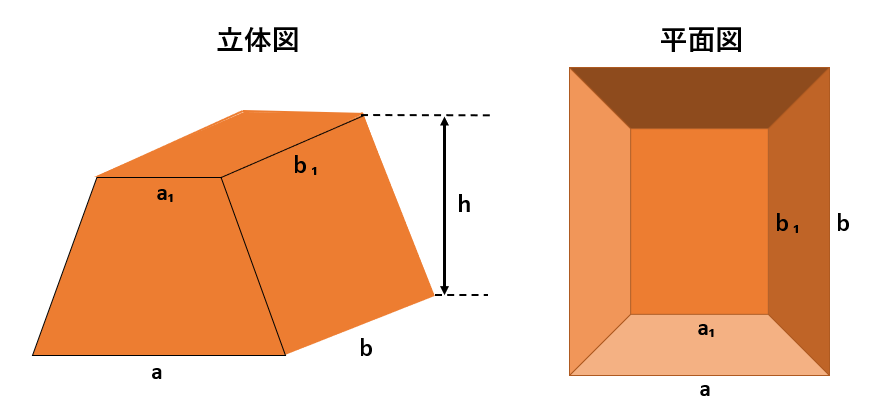

土木計算の公式②残土などの立体積の方尖形・台形を求める

つづいては立体積(方尖形:ほうせんけい)を求める方法です。

たとえば土木工事ではよく残土が出たりしますよね。

そんなとき、立体の台形などにして土の量を管理することがほとんどです。

私も土木計算の確認でよく使っていた公式なので、覚えておくと便利ですよ 🙂

方尖形の公式

①V=1/6×h{(2a+a₁)b+(2a₁+a)b₁}

②V=1/6×h{ab+(a+a₁)(b+b₁)+a₁b₁}

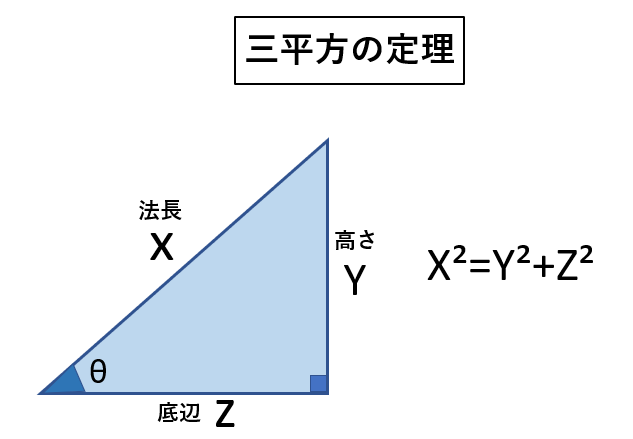

土木計算の公式③勾配!法面や道路など

続いては勾配についてです。

勾配の計算1:法長・底辺・高さの求め方

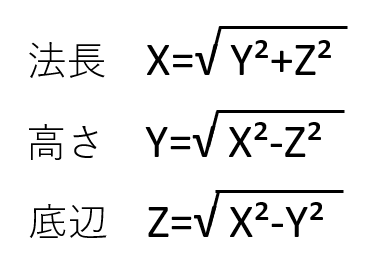

勾配計算では三平方の定理を使います。  三平方の定理より、法長、高さ、底辺を求める公式はこんな感じ 😎

三平方の定理より、法長、高さ、底辺を求める公式はこんな感じ 😎  これら三平方の定理により、辺の長さはすべて計算できます。

これら三平方の定理により、辺の長さはすべて計算できます。

| 三角形 | 計算式 |

| 法長 | X=√Y²+Z² |

| 高さ | Y=√X²-Z² |

| 底辺 | Z=√X²-Y² |

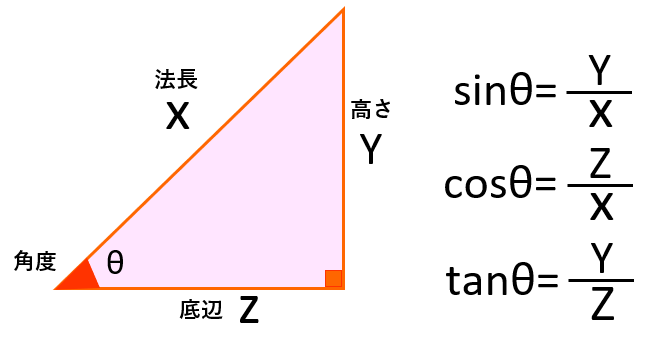

勾配の計算2:角度の求め方&現場での確認方法

法面勾配の角度計算式はこちら。 角度を求めるには三角関数(sinθ、cosθ、tanθ)を使います。

| 勾配の角度 | 計算式 |

| sinθ | Y/X(高さ÷法長) |

| cosθ | Z/X(底辺÷法長) |

| tanθ | Y/Z(高さ÷底辺) |

道路勾配の計算、法面勾配の計算についてさらに詳しくは別記事でまとめています。

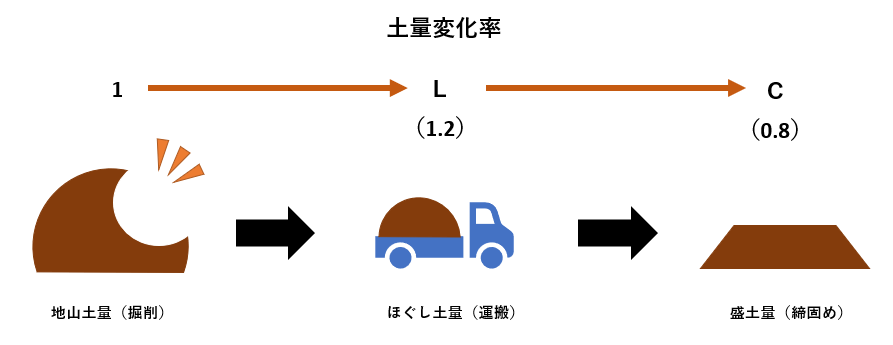

土木計算の公式④土量変化率の計算

土木では土をあつかうことがほとんどです。

土を管理するうえでも、土量変化率の計算は必須。

さらに土木施工管理技士の試験などでもよく出ますのでしっかりチェックしておきましょう。

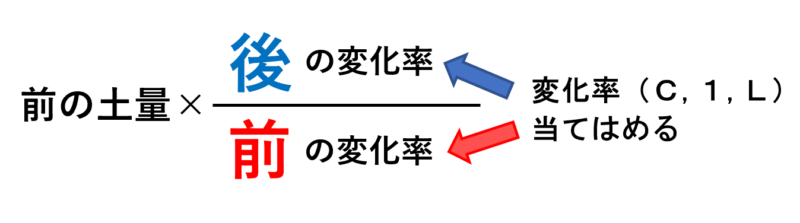

土量(変化率)計算の公式

式:変化前の土量×(後の変化率)/(前の変化率)

前と後という文字がありますが、これは土量が変化する前と後という意味です。

土量変化率の計算は、変化する前の土量に【変化後の変化率÷変化前の変化率】をかけ算しています。

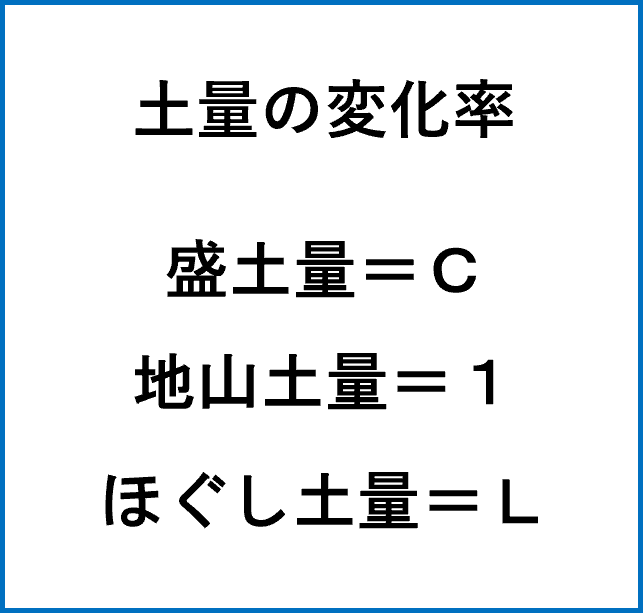

土量の変化率は、盛土量=C、地山(掘削)土量=1、ほぐし(運搬)土量=Lで表されます。

土量の変化率は土の種類(砂、礫、粘土、岩)によって変化しますが、一般的な計算問題では、C=0.8程度、L=1.2程度で指定されることが多いです。

計算問題など、さらにくわしく知りたい方は土量変化率の計算方法でご確認ください。

ぜひどうぞ~ 😉

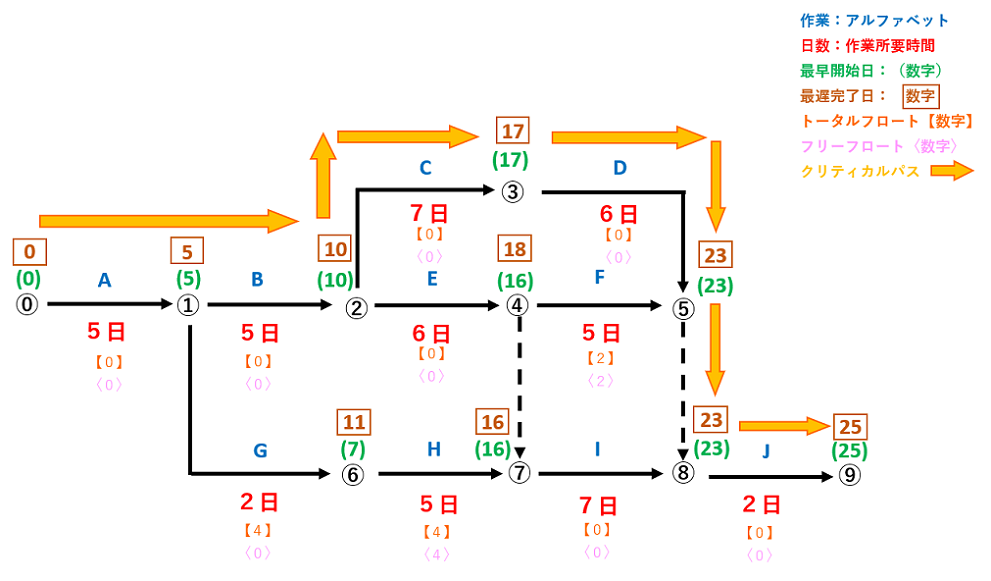

土木計算の公式⑤ネットワーク式工程表

土木工事で工程管理をするとき、作業の効率化や所要時間を確認するため、ネットワーク工程表を用いる場合があります。

ネットワーク工程表で気をつけることは以下のとおりです。

ネットワーク工程表ポイント

クリティカルパスは1番日数がかかるルートのこと(クリティカルパスは1本とは限らない)

最早開始日:ある作業が終わり次第、もっとも早く着手できる日数のこと。(作業が複数ある場合は、作業の最大値をとる)

最遅完了日:各結合点において完了する作業が、全体の予定工期を遅らせないように終わらせておかなければならない日数(作業が複数ある場合は、作業の最小値をとる)

トータルフロート(作業①→②)=②最遅完了日ー①最早開始日ー所要日数

フリーフロート(作業①→②)=②最早開始日ー①最早開始日ー所要日数

ネットワーク工程表は計算もしかり、言葉の意味や定義もきちんと理解しておきましょう。

土木計算でよく使う公式まとめ!残土計算の立体積・立体の台形・ヘロンの公式まとめ

土木計算でよく使う公式をまとめるとこんな感じです。

以上です。

参考になればうれしいです。

ありがとうございました。

この記事を書いた人

- 元公務員(土木職)の土木ブロガー💻

- 国立大学★土木工学科卒業(学士)

- 大学卒業後、某県庁の地方公務員(土木職)に合格!7年間はたらいた経験をもつ(計画・設計・施工管理・維持管理)

- 現場監督・施工管理の経験あり

- 1級土木施工管理技士、危険物取扱者乙4、玉掛けなどの資格もち

- 今はブログで土木、土木施工管理技士の勉強方法や土木知識をメインにさまざまな情報を発信中!