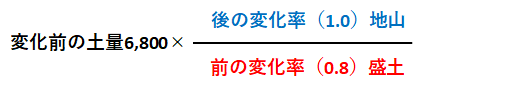

式 6,800㎥×(1/0.8)=8,500㎥

A.8,500㎥

[/st-slidebox]

土量変化率計算をわかりやすく!言葉の定義や意味を解説

計算問題お疲れさまでした!

それでは、さらにここから土量変化率についてくわしく解説していきます。

土量変化率とは?(盛土・地山・ほぐし)

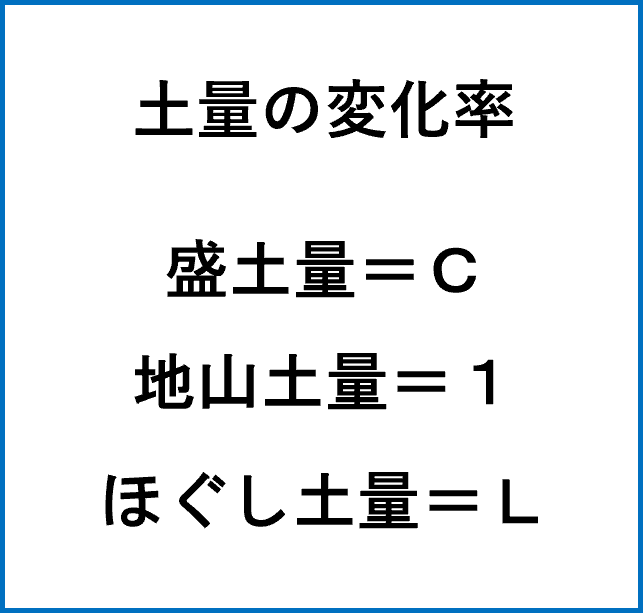

土量の変化率のⅭとⅬは、締固めという意味のcompaction(コンパクション)とほぐしという意味をもつLoosen(ルーズ)という言葉に由来しています。

また、LとⅭの変化率は以下のようなときに用いられることが多いです。

変化率L=土の運搬計画

変化率Ⅽ=土の配分計画

土量の運搬計画

土の運搬計画とは、ダンプトラックなどで土を運ぶときに立てる計画のことです。

運搬機械(ダンプトラックなど)の積載量は、重量と容積の2つが関係します。

運搬する土の密度が大きい時には、のせる土の重量によって運搬量が分かり、土の密度が小さい時には、ダンプの容量によって運搬量が決まるのです。

よって、地山の密度と変化率Lと運搬機械(ダンプトラック)の規格が分かれば、運搬土量が計算できます。

ちなみにダンプトラックの荷台は、土の密度を1.3~1.6t/㎡と想定してつくられていることが多いです。

土量の配分計画

土の配分計画とは、切土や盛土をするときに、どれくらいの土が必要か確認することです。

土木の工事では、地山(切土)を利用して盛土を築造する場合が多いです。

この変化率には、掘削中の運搬の損失や基礎地盤の沈下による盛土量の増加は含まれません。

したがって、試験掘削や試験盛土を行うことによって変化率を求めておけば、より正確な土量配分計画を立てることができます。

土量変化率の覚え方!イメージで考える

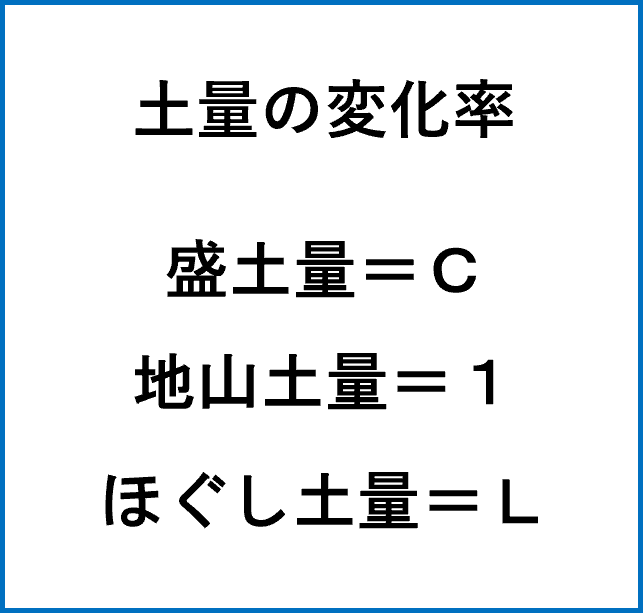

土量が変化するにつれ、土の体積も変化します。

盛土量<地山土量<ほぐし土量

盛土は地山より締め固まっている土量だから体積は小さく、ほぐし土量は地山土量よりほぐされている土量だから体積は大きくなるということです。

土量において、このイメージをもっておくと良いでしょう。

土量変化率の覚え方をわかりやすく!土量計算やほぐし・掘削土量の公式まとめ

土量変化率のまとめです。

併せてダンプトラックのサイクルタイム計算もチェックしておくとよいでしょう。

土量変化率ポイントまとめ

今回は以上です。

参考になればうれしいです。

一方、土量計算問題の(解説)動画もありますので、力試しにチャレンジしてみてください。

興味のある方はぜひご覧ください 🙂

ありがとうございました!

この記事を書いている人

- 元地方公務員(土木職)の土木ブロガー

- 国立大学★土木工学科卒業(学士)

- 1級土木施工管理技士、玉掛け、危険物取扱者乙4などの資格を取得しています。

- 某県庁の公務員土木職で7年間働いた経験をもつ(計画・設計・施工管理・維持管理)

- 現在は、土木施工管理技士の勉強方法や土木知識などをメインにブログで情報発信をしています。

勉強した直後はとけるけど、少し経つと忘れちゃう…覚え方をわかりやすく教えて…

こんなお悩みを解決します。

土木や建設の世界では欠かせない【土量変化率の計算】

今回は【これだけ覚えれば絶対解ける!】という土量の変化率(ほぐしや地山など)を使った計算方法をわかりやすく解説します。

それではさっそく参りましょう。

ラインナップはこちら!

土量変化率の覚え方をわかりやすく!土量計算やほぐし・掘削土量の求め方を簡単に

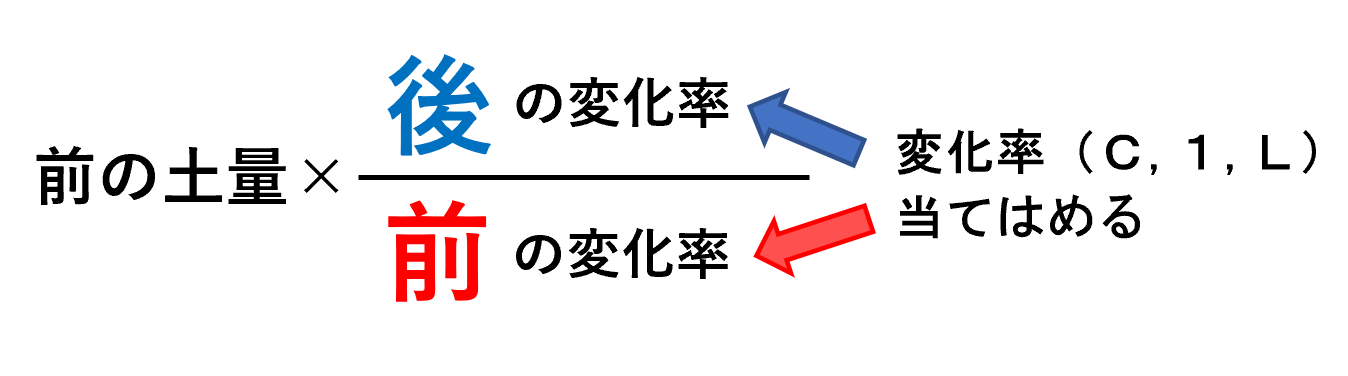

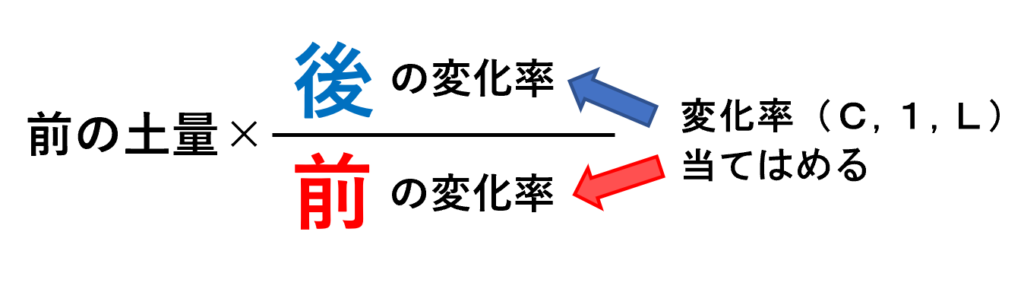

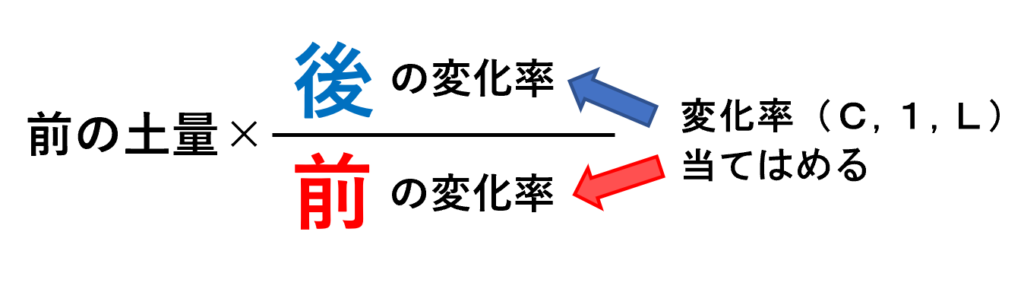

まずは以下の公式を覚えましょう!

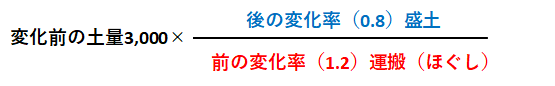

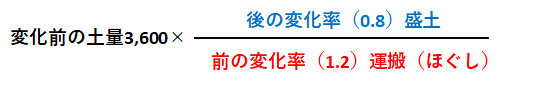

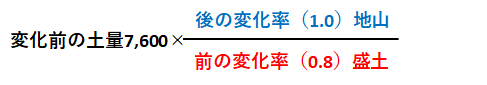

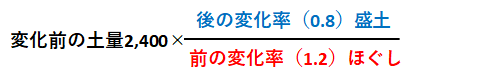

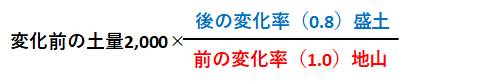

式:前の土量×(後の変化率)/(前の変化率)

前と後という文字がありますが、これは土量が変化する前と後という意味です。

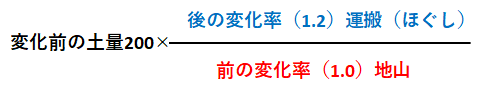

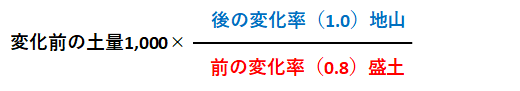

土量変化率の計算は、変化する前の土量に【変化後の変化率÷変化前の変化率】をかけ算しています。

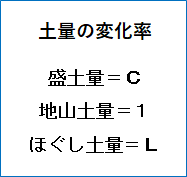

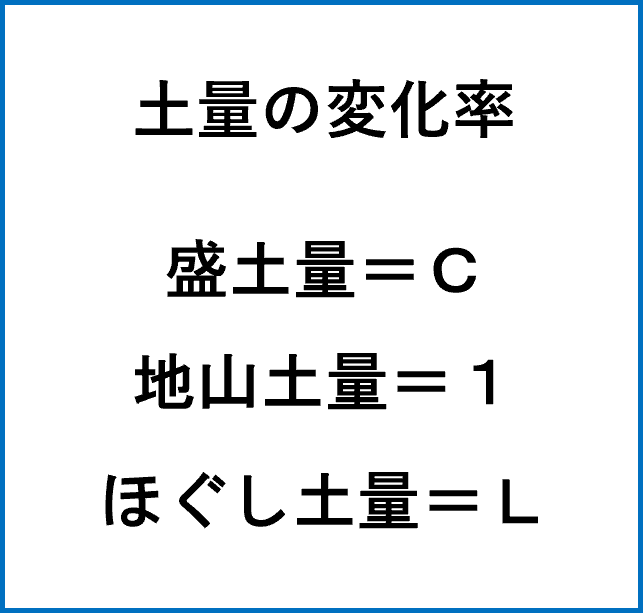

土量の変化率は、盛土量=C、地山(掘削)土量=1、ほぐし(運搬)土量=Lで表されます。

土量の変化率は土の種類(砂、礫、粘土、岩)によって変化しますが、一般的な計算問題では、C=0.8程度、L=1.2程度で指定されることが多いですね。

土量変化率計算をわかりやすく!例題を公式を使って解いてみよう

それではこの前後の式を使って問題を解いてみましょう!

土量変化率の基本例題(運搬土量・地山土量・盛土量)

土量の変化率L=1.2、C=0.8とするとき、次の土量を求めなさい。

- 地山土量200㎥の運搬土量は?

- 盛土量1,000㎥の地山土量は?

- 運搬土量3,000㎥の盛土量は?

土量変化率の解答・解説(運搬土量・地山土量・盛土量)

土量変化率の応用例題(ほぐし土量・地山土量)

土量の変化率L=1.2、C=0.8とするとき、次の土量を求めなさい。

- 10,000㎥の盛土施工にあたって、現場内で発生する3,600㎥(ほぐし土量)を流用するとともに、不足土を土取場から補うものとすると、土取場で掘削する地山土量は○○㎥となる。

- 10,000㎥の盛土施工にあたって、現場内で発生する2,400㎥(ほぐし土量)と切土2,000㎥(地山土量)を流用するとともに、不足土を土取場から補うものとすると、土取場で掘削する地山土量は○○㎥となる。

土量変化率の解答・解説(ほぐし土量・地山土量)

土量変化率計算をわかりやすく!言葉の定義や意味を解説

計算問題お疲れさまでした!

それでは、さらにここから土量変化率についてくわしく解説していきます。

土量変化率とは?(盛土・地山・ほぐし)

土量の変化率のⅭとⅬは、締固めという意味のcompaction(コンパクション)とほぐしという意味をもつLoosen(ルーズ)という言葉に由来しています。

また、LとⅭの変化率は以下のようなときに用いられることが多いです。

変化率L=土の運搬計画

変化率Ⅽ=土の配分計画

土量の運搬計画

土の運搬計画とは、ダンプトラックなどで土を運ぶときに立てる計画のことです。

運搬機械(ダンプトラックなど)の積載量は、重量と容積の2つが関係します。

運搬する土の密度が大きい時には、のせる土の重量によって運搬量が分かり、土の密度が小さい時には、ダンプの容量によって運搬量が決まるのです。

よって、地山の密度と変化率Lと運搬機械(ダンプトラック)の規格が分かれば、運搬土量が計算できます。

ちなみにダンプトラックの荷台は、土の密度を1.3~1.6t/㎡と想定してつくられていることが多いです。

土量の配分計画

土の配分計画とは、切土や盛土をするときに、どれくらいの土が必要か確認することです。

土木の工事では、地山(切土)を利用して盛土を築造する場合が多いです。

この変化率には、掘削中の運搬の損失や基礎地盤の沈下による盛土量の増加は含まれません。

したがって、試験掘削や試験盛土を行うことによって変化率を求めておけば、より正確な土量配分計画を立てることができます。

土量変化率の覚え方!イメージで考える

土量が変化するにつれ、土の体積も変化します。

盛土量<地山土量<ほぐし土量

盛土は地山より締め固まっている土量だから体積は小さく、ほぐし土量は地山土量よりほぐされている土量だから体積は大きくなるということです。

土量において、このイメージをもっておくと良いでしょう。

土量変化率の覚え方をわかりやすく!土量計算やほぐし・掘削土量の公式まとめ

土量変化率のまとめです。

併せてダンプトラックのサイクルタイム計算もチェックしておくとよいでしょう。

土量変化率ポイントまとめ

今回は以上です。

参考になればうれしいです。

一方、土量計算問題の(解説)動画もありますので、力試しにチャレンジしてみてください。

興味のある方はぜひご覧ください 🙂

ありがとうございました!

この記事を書いている人

- 元地方公務員(土木職)の土木ブロガー

- 国立大学★土木工学科卒業(学士)

- 1級土木施工管理技士、玉掛け、危険物取扱者乙4などの資格を取得しています。

- 某県庁の公務員土木職で7年間働いた経験をもつ(計画・設計・施工管理・維持管理)

- 現在は、土木施工管理技士の勉強方法や土木知識などをメインにブログで情報発信をしています。