今回のテーマは【地盤調査】

地盤調査の費用や種類、やり方についてまるっと解説しました。

ぜひチェックしてみてください。

それではさっそく参りましょう、ラインナップは目次からどうぞ 🙂

地盤調査とは?費用や種類&工法のやり方かんたんチェック

地盤調査とは、建物や構造物などを建てたり設置したりするときに、その地盤がどの程度の建物の重さに耐え、沈下に抵抗する力(地耐力)をもっているかを調べることです。

たとえば、その土地が軟弱な地盤で、建物や構造物の荷重に耐えられないと、地盤沈下してしまいますよね。

地盤調査では、建物が沈下するかしないか判断でき、沈下の恐れがあれば適切な対策(地盤改良)を行います。

地盤調査における法律での義務と内容(建築基準法)

建築基準法が改正(平成12年:2000年)され、家を建てる際に地耐力を調べることが建築基準法上で求められるようになりました。

| 建築基準法施行令 第三十八条 | 建築物の基礎は、建築物に作用する荷重及び外力を安全に地盤に伝え、かつ、地盤の沈下又または変形に対して構造耐力上安全なものとしなければならない。 |

| 建築基準法施行令 第九十三条 | 地盤の許容応力度及び基礎ぐいの許容支持力は、 国土交通大臣が定める方法によって地盤調査を行い、その結果に基づいて定めなければならない。 |

| 国土交通省告示1113号 | 地盤調査、地盤改良の方法や、支持力の求め方が定められている |

地盤調査は法律上で義務化されているということです。

地盤調査の種類

代表的な地盤調査の種類は以下の3つ!

地盤調査の種類

- ボーリング試験(標準貫入試験)

- スウェーデン式サウンディング試験

- 平板載荷試験

ボーリング試験(標準貫入試験)のやり方や費用

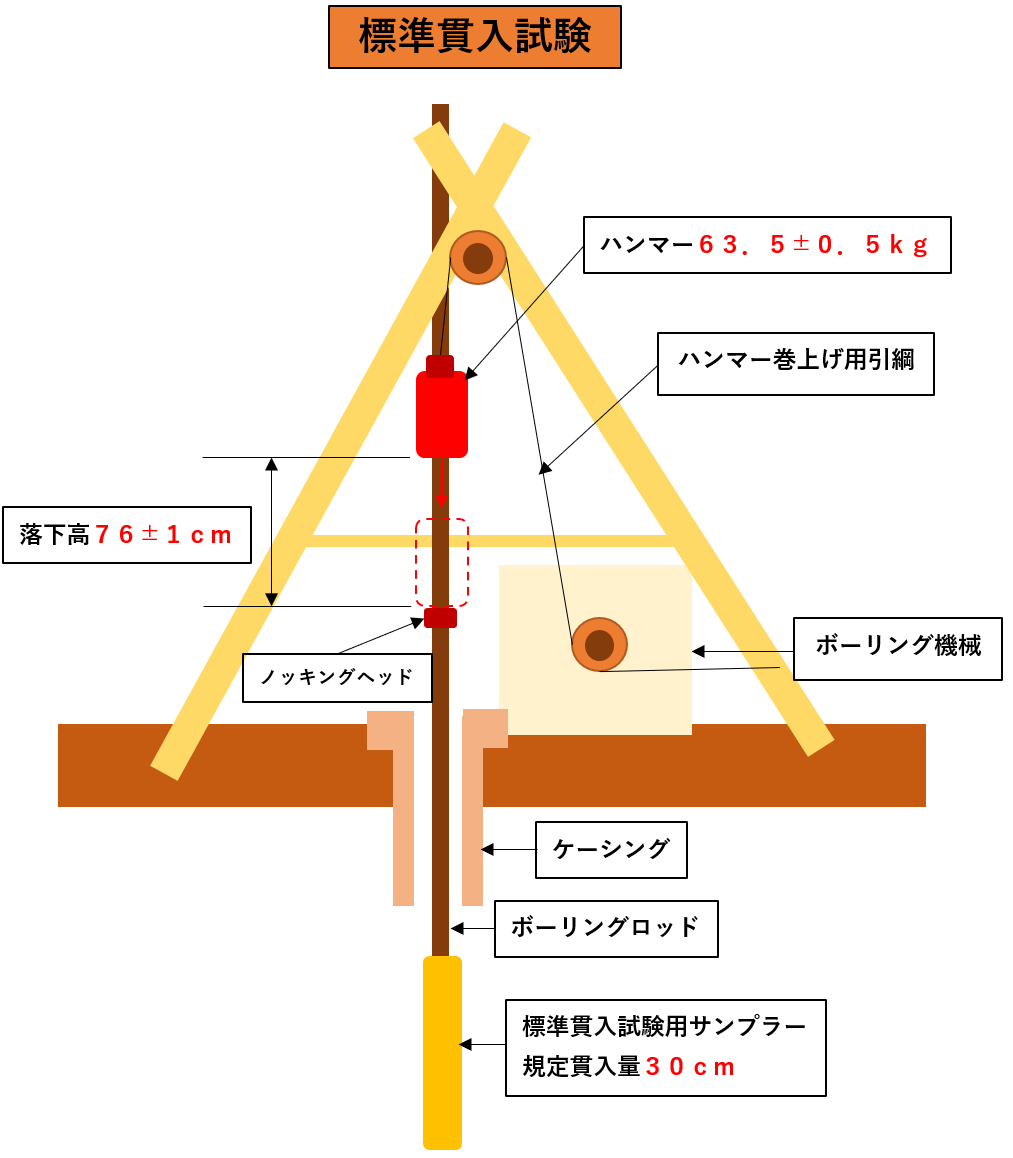

標準貫入試験の目的は、N値を測定し地層の判別や土の硬軟の判定に利用することです。

N値とは、ボーリングロッドの先端にサンプラーをとりつけ、63.5±0.5㎏のハンマーを76±1cmの高さから自由落下させて、ボーリング孔先端のサンプラーが地盤に30㎝貫入するのに必要な打撃回数のことです。

標準貫入試験をおこなうことで地盤の特性を知り、構造物や道路をつくるときの指標や基準値とします。

費用は15万円~30万円前後です。

標準貫入試験の手順はこちら 😎

そして標準貫入試験の手順は以下のとおりです。

そして標準貫入試験の手順は以下のとおりです。

- ボーリング機械を設置する

- ボーリングロッドの先端にサンプラーをとりつける

- 63.5±0.5㎏のハンマーを76±1cmの高さから自由落下させる

- ハンマーにより、サンプラーが地盤に30㎝貫入するときの打撃回数を測定

標準貫入試験による調査結果から判別推定

| 区分 | 判別推定できる事項 |

| 標準貫入試験の調査結果からわかること(総合的) | ①構成土質

②深さ方向の強度変化 ③支持層の位置(地表からの深さと配列) ④軟弱層の有無(圧密沈下計算の対象となる土質の厚さ) ⑤排水条件 |

スウェーデン式サウンディング試験のやり方や費用

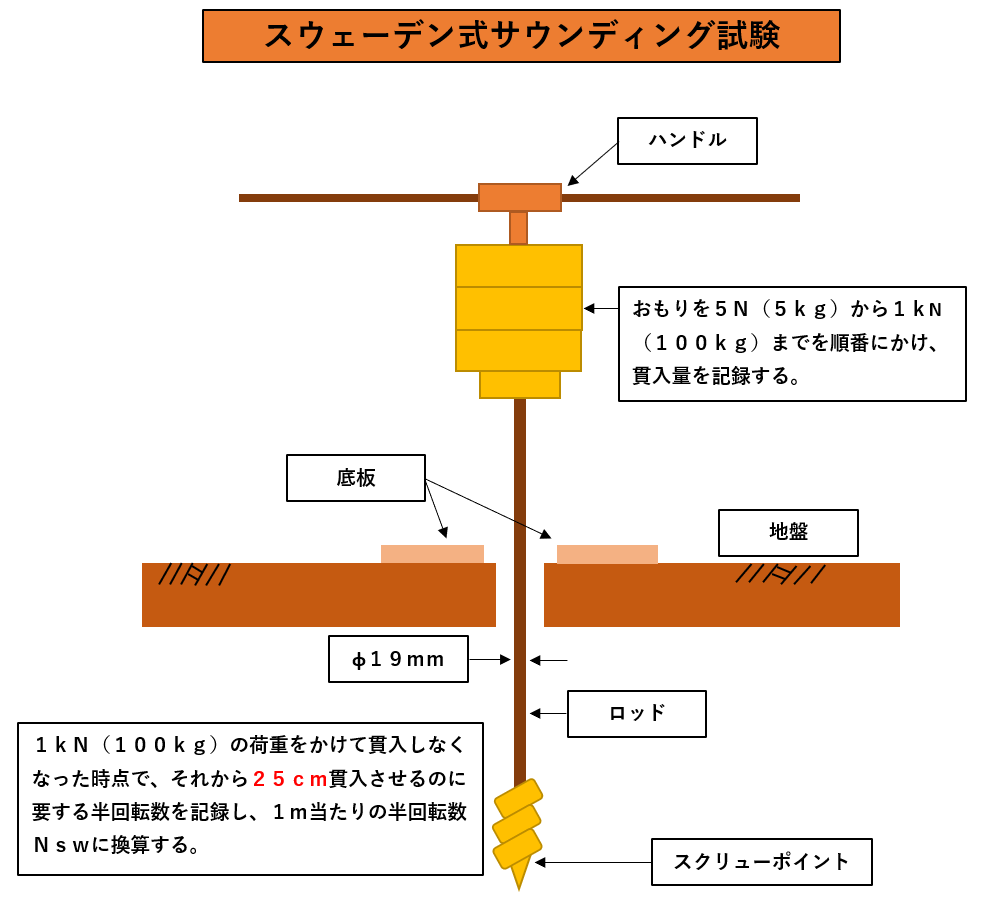

スウェーデン式サウンディング試験方法は以下の図解をご覧ください。

スウェーデン式サウンディング試験では、ロッドと呼ばれる鉄の棒の先端に、スクリューポイントと呼ばれるドリルを取り付けたものを使用します。

このロッドに荷重をかけ、一定の深さまで到達するために必要なおもりの重さや、スクリューポイントの回転数などから、地盤の強度を測定。

深さは10メートルくらいまで測定でき、使用する機械によって手動式、半自動式、自動式の3つの方法があります。

1ヵ所あたりおよそ6万円前後。

地盤調査の方法の中では、最も費用が安いと言われています。

いっぽうでデメリットもあります。

スウェーデン式サウンディング調査では、地盤のかたさを表すN値が15以上となる地盤の調査はできません。

さらに地中に異物やコンクリートの破片など異物が混じっている場合も、正確な調査ができないことがあります。

また土壌採取はできないので、正確な地質判定は得られません。

スウェーデン式サウンディング試験では、ロッドの貫入量と回転するときの音や感触をもとに地質を判定します。

そのため人によって判定にちがいが出ることもあり、熟練の人でもあくまで推定の判定しかできません。

より正確な判定を求めるのであれば、ボーリング調査をおこなうことをおすすめします。

平板載荷試験のやり方や費用

平板載荷試験の費用や概要は以下のとおり。

平板載荷試験の方法&手順

- 試験する位置を選定する

- 平板載荷試験場所の整地&確認

- 載荷板の設置

- 載荷装置の組み立て

- 載荷方法

- 沈下量の測定

地盤調査からの地盤改良方法

地盤調査から地盤改良が必要と判断されれば、地盤改良を行います。

基礎工法の種類は以下のとおり。

| 種類 | 基礎分類 | 工法 | |

| 浅い基礎 | 直接基礎 | 原地盤をそのまま利用 | |

| 地盤改良、安定処理、軟弱地盤工法などを行う | |||

| 深い基礎 | 杭基礎 | 既製杭基礎工法 | 打込み工法

|

埋込み工法

|

|||

| 場所打ち杭基礎工法 | 人力・機械掘削(深礎工法) | ||

機械掘削

|

|||

| ケーソン基礎 | オープンケーソン工法 | ||

| ニューマチックケーソン工法 | |||

| 設置ケーソン工法 | |||

| 特殊基礎 | 鋼管矢板基礎工法 | ||

| 多柱基礎工法 | |||

| 地中連続壁基礎工法 | |||

地盤調査とは?費用や種類&工法のやり方かんたんチェックまとめ

地盤調査とは、建物や構造物などを建てたり設置したりするときに、その地盤がどの程度の建物の重さに耐え、沈下に抵抗する力(地耐力)をもっているかを調べること

地盤調査の種類と費用

| ボーリング試験(標準貫入試験) | 試験費用は15万円~30万円くらい |

| スウェーデン式サウンディング調査 | 1ヵ所あたりおよそ6万円くらい

地盤調査の方法の中では、最も費用が安いと言われている |

| 平板載荷試験 | 試験費用は8万円~15万円くらい |

地盤調査から地盤改良が必要と判断されれば、地盤改良を行う(基礎工法)

以上です。

新築前や構造物設置の前にはかならずチェックしておきましょう。

ありがとうございました。

この記事を書いた人

- 元公務員の土木ブロガー💻

- 国立大学の土木工学科卒業(学士、コンクリート研修室所属)

- 大学卒業後、某県庁の公務員(土木職)として7年間働いた経験をもつ(計画・設計・施工管理・維持管理)

- 1級土木施工管理技士、玉掛け、危険物取扱者乙4などの資格もち

- 今はブログで土木施工管理技士の勉強方法や土木知識をメインに情報発信中!