※この記事はプロモーションを含みます。

今回のテーマは【細骨材の表面水率】

計算方法や表面水率試験、チャップマンフラスコの使い方など、例題も交えながらサクッと解説していきます。

それではさっそく参りましょう、ラインナップは目次からどうぞ 🙂

表面水率の計算方法と公式!細骨材

細骨材の表面水率における公式は、

表面水率H=(m-ms)/(m₁-m)×100%

- m:試料で置き換えられた水の量

- m₁:試料の質量

- ms:m₁/ds(表乾密度)

または、

表面水率H={(X-水)-(砂/表乾密度)}/{砂ー(Xー水)}*100

X:チャップマンフラスコで読んだ目盛り

とも表せます。

チャップマンフラスコとは表面水率測定試験器のこと

細骨材(構造用軽量細骨材含む)の表面水率の試験器具です。

細骨材における表面水率の計算例題をチェック!

ここでひとつ、例題を解いてみましょう。

細骨材の表面水率!計算問題

例題)チャップマンフラスコに200mⅼの水をいれて、試料500g入れたときの表面水率を求めなさい。

なお、フラスコの読みは396、 試料の表乾密度は2.65とする。

細骨材の表面水率!計算解答

【解答】

(チャップマンフラスコの読みー200)-(試料の重量/表乾密度)

表面水率=ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー×100

試料の質量ー(チャップマンフラスコの読みー200)

よって、

(396ー200)ー(500/2.65)

表面水率=ーーーーーーーーーーーーーー ×100=2.4081…%

500ー(396ー200)

表面水率 2.41%

細骨材や粗骨材の計量値計算や空気量の関係も併せて確認しておくとよいです。

細骨材の表面水率試験・JISA1111チャップマンフラスコなどの試験方法

JISA1111に規定された細骨材の表面水率試験について解説します。

試験の目的は、細骨材の表面に付着している水分量を、配合設計時に練り混ぜ水量と細骨材率に考慮するため。

それと表面水率を考慮しないと、適切な水量にならず水量が多いモルタルやコンクリートができてしまい、強度低下やコンシステンシーなどに影響を及ぼしてしまうからです。

細骨材の表面水率試験の使用器具

使用器具はこんな感じ 😎

使用器具

- チャップマンフラスコ(試験機)

- 蒸発皿

- さじ

- はかり:秤量が試料の質量以上測れるもので、目量は試料質量の0.1%かそれ以下

- 紙

- 400g以上の試料(多ければ多いほど正確になる)

- ロート

細骨材の表面水率の試験方法

試験方法は以下のとおりです。

試験方法

- 20℃の水を200mlチャップマンフラスコに入れる

- 細骨材をよくかき混ぜた後に、500g×2を0.1gまではかりで計測し、蒸発皿にいれる(試料は別の箇所から採取する)

- チャップマンの下にゴム板と紙を敷き、ロートをセットする

- 500gの試料をチャップマンの中へ入れて(2回目の試料の含水率が変化しないように注意する。)20~30分ほど待つ(吸水させる)

- 試料+水の体積Vの目盛を読む

- 表面水率H={(X-水)-(砂/表乾密度)}/{砂ー(Xー水)}*100(X:フラスコで読んだ目盛り)

- 2回の試験の平均値をとる※平均からの差が0.3%以内でなくてはならない

考え方としては、【表面水の質量/表乾状態の質量*100】がきほん。

また骨材の表面水とは、骨材に含まれる水から骨材内部の水を差し引いた水のことです。

よって表面水率とは、骨材表面水の骨材の表乾質量に対する質量百分率であると覚えておきましょう。

併せて細骨材率の考え方も確認しておいてください。

骨材に含まれる水の状態!吸水率・含水率・表面水率

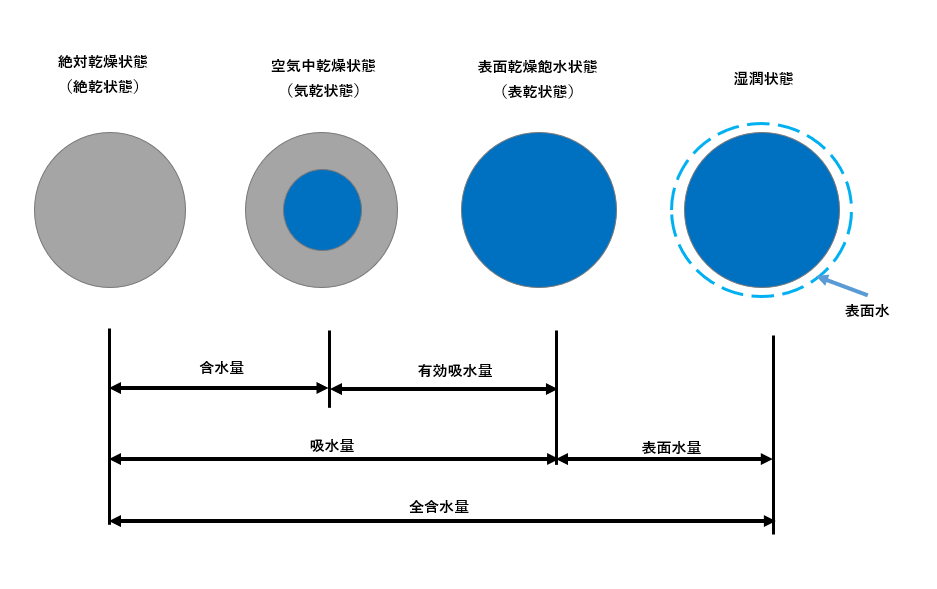

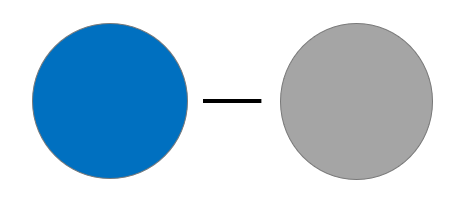

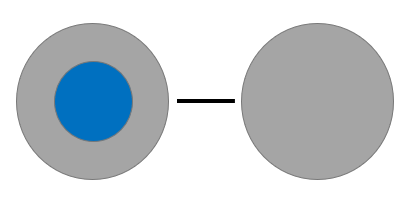

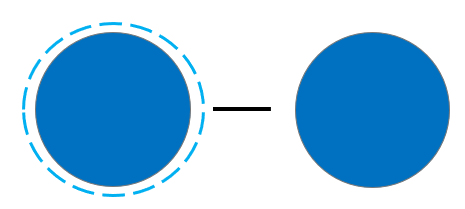

また、骨材などに含まれる水の状態(表面水率を含む)を表した図解はこちらです。

| 水分率 | 式 | イメージ |

| 吸水率 | (表乾ー絶乾)/絶乾 |  |

| 含水率 | (気乾ー絶乾)/絶乾 |  |

| 表面水率 | (湿潤ー表乾)/表乾 |  |

水分状態のイメージをもっておくと、計算方法も忘れづらくなりますよ 🙂

細骨材の表面水率の計算方法とは?表面水率試験チャップマンフラスコ解説まとめ

細骨材の表面水率における公式

表面水率H=(m-ms)/(m₁-m)×100%

- m:試料で置き換えられた水の量

- m₁:試料の質量

- ms:m₁/ds(表乾密度)

または、

表面水率H={(X-水)-(砂/表乾密度)}/{砂ー(Xー水)}*100

X:チャップマンフラスコで読んだ目盛り

JISA1111に規定された細骨材の表面水率試験について

使用器具

- チャップマンフラスコ(試験機)

- 蒸発皿

- さじ

- はかり:秤量が試料の質量以上測れるもので、目量は試料質量の0.1%かそれ以下

- 紙

- 400g以上の試料(多ければ多いほど正確になる)

- ロート

試験方法

- 20℃の水を200mlチャップマンフラスコに入れる

- 細骨材をよくかき混ぜた後に、500g×2を0.1gまではかりで計測し、蒸発皿にいれる(試料は別の箇所から採取する)

- チャップマンの下にゴム板と紙を敷き、ロートをセットする

- 500gの試料をチャップマンの中へ入れて(2回目の試料の含水率が変化しないように注意する。)20~30分ほど待つ(吸水させる)

- 試料+水の体積Vの目盛を読む

- 表面水率H={(X-水)-(砂/表乾密度)}/{砂ー(Xー水)}*100(X:フラスコで読んだ目盛り)

- 2回の試験の平均値をとる※平均からの差が0.3%以内でなくてはならない

以上です。

ありがとうございました。