一軸圧縮試験とは、粘性土を円筒形に成形し、供試体の一軸(上下)方向に圧縮力を作用させ、せん断力および粘着力を求める試験です。

非排水の三軸圧縮試験に代わる簡便な試験として利用されます。

それではさっそく参りましょう、ラインナップは目次からどうぞ!

一軸圧縮強度の求め方!公式や一軸圧縮試験の結果の利用・変形係数の求め方も解説

一軸圧縮試験の方法や流れ(一軸圧縮強度の求め方)

一軸圧縮試験は、JIS A 1216で規定されています。

円柱形供試体に毎分1%の圧縮ひずみが生じる割合で、連続的に圧縮を加えていきます。

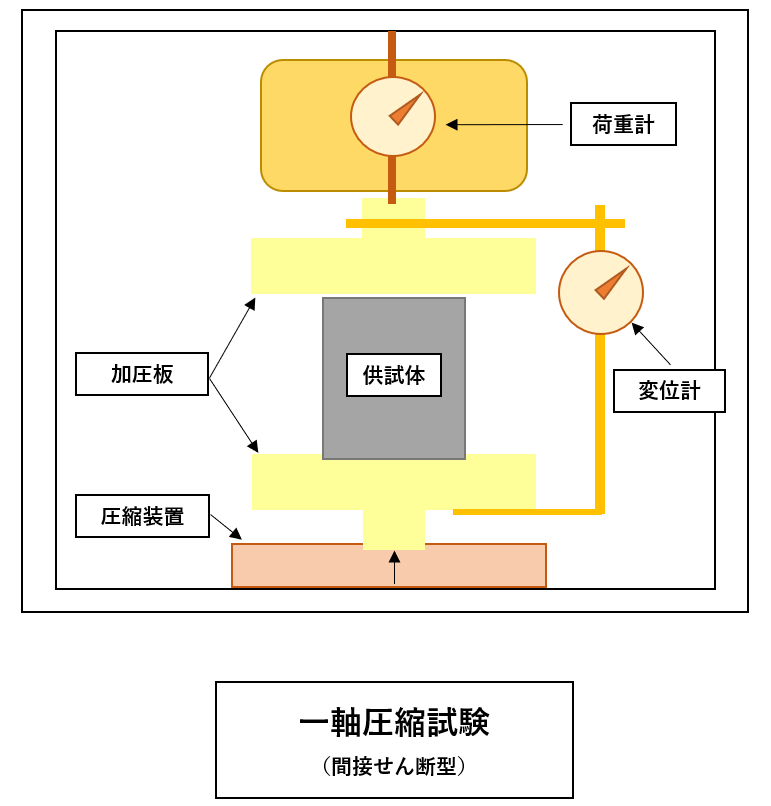

圧縮中は、変位計で圧縮量△H(cm)と荷重計で圧縮力p(N)を測定します。

その結果から圧縮応力σ(kN/m2)と圧縮ひずみε(%)を算定して応力−ひずみ曲線を描き、最大圧縮応力から一軸圧縮強度qu(kN/m2)が決まるというわけです。

試験方法の流れ

①供試体作成し、直径、高さ、断面積の測定(一軸圧縮試験での供試体は以下のルールを守りましょう。)

- 供試体の寸法は、直径3.5cmまたは5.0cmを標準とする

- 供試体の高さは直径の2~3倍程度とする

- ひずみ速度は毎分1%の圧縮ひずみが生じる割合を標準とする

②圧縮試験にて、圧縮量△H、圧縮力pの測定

③応力、ひずみにより、応力-ひずみ曲線の作図より、一軸圧縮強さquを求める

ちなみに一軸圧縮強さquの2分の1(半分)が粘着力cであることが知られています。

粘着力c=qu/2

一軸圧縮試験の結果の利用と変形係数の求め方

一軸圧縮試験で得られた結果は、大きく分けて自然地盤か人工的な土かの2つに分類できます。

| 対象とする試料 | 試験の目的 | 結果の利用 |

| 自然地盤から採取した乱さない試料 | 自然地盤の非排水せん断強さを求める | 地盤の土圧、支持力、斜面安定などの強度定数に利用する |

| 締固めや化学的処理によって人工的な改良を加えた土 | 圧縮強さを求める | 変形係数、改良効果の判定、改良地盤の安定性の評価に利用する |

とくに変形係数とは、地盤のヤング係数で単位はkN/㎡です。

変形係数も一軸圧縮強度を用いて、下式より算定できます。

変形係数(ヤング係数)E= ((qu/2)/ε)×100

E:変形係数

qu:一軸圧縮強度

ε:圧縮応力がqu/2のときの軸ひずみ

一軸圧縮強度の求め方!公式や一軸圧縮試験の結果の利用・変形係数の求め方まとめ

一軸圧縮試験は、JIS A 1216で規定されている

圧縮応力σ(kN/m2)と圧縮ひずみε(%)を算定して応力−ひずみ曲線を描き、最大圧縮応力から一軸圧縮強さqu(kN/m2)が決まる

試験方法の流れ

①供試体作成し、直径、高さ、断面積の測定(一軸圧縮試験での供試体は以下のルールを守りましょう。)

- 供試体の寸法は、直径3.5cmまたは5.0cmを標準とする

- 供試体の高さは直径の2~3倍程度とする

- ひずみ速度は毎分1%の圧縮ひずみが生じる割合を標準とする

②圧縮試験にて、圧縮量△H、圧縮力pの測定

③応力、ひずみにより、応力-ひずみ曲線の作図より、一軸圧縮強さquを求める

試験結果の利用

- 地盤の土圧、支持力、斜面安定などの強度定数に利用する

- 変形係数、改良効果の判定、改良地盤の安定性の評価に利用する

変形係数(ヤング係数)E= ((qu/2)/ε)×100

以上です。

ありがとうございました。