今回のテーマは【三軸圧縮試験】

試験の種類(UU・CU・CD)やそれぞれの求められる値や違い、使い分けなどを解説していきます。

また一軸圧縮試験や圧密試験との比較もあるのでぜひご確認ください。

それではさっそく参りましょう、ラインナップは目次からどうぞ 🙂

三軸圧縮試験で求められる値とは?UU・CU・CDの違い&使い分け

三軸圧縮試験とは?目的や求められる値

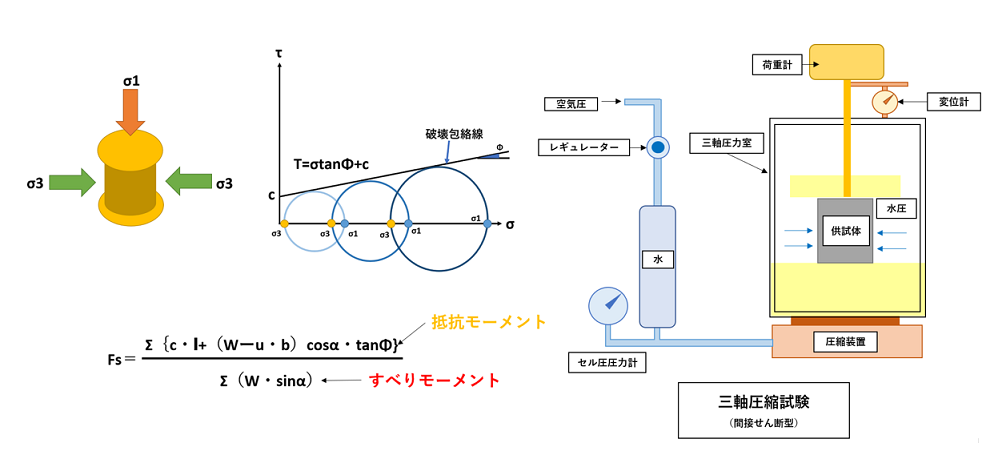

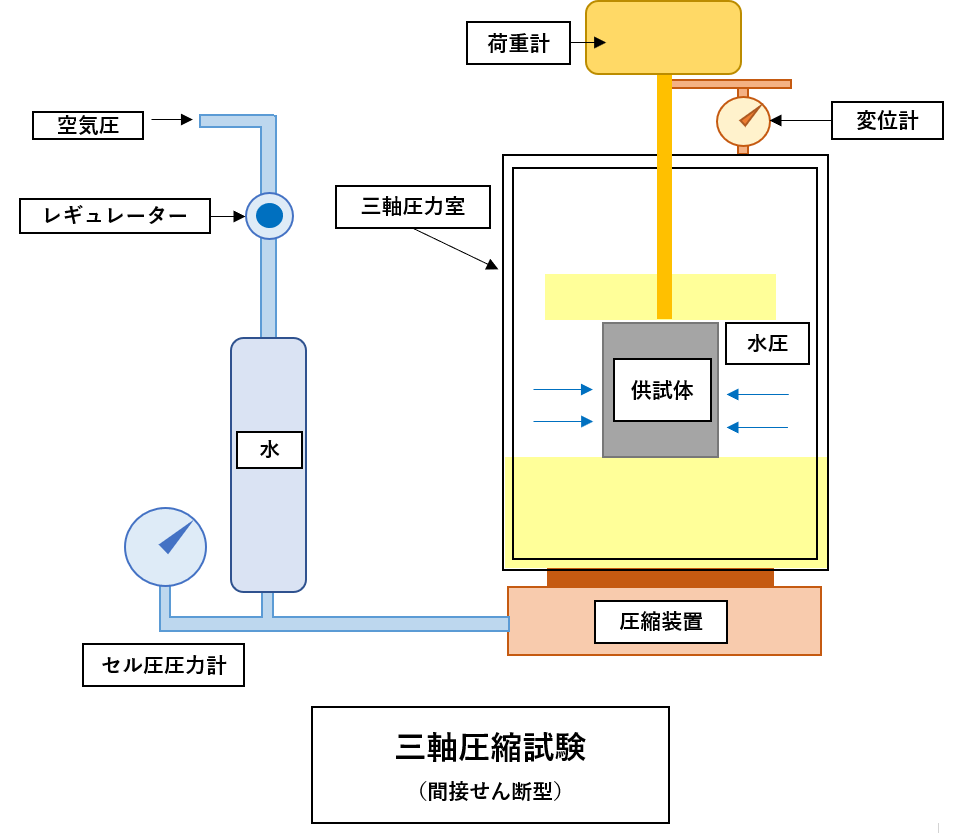

三軸圧縮試験とは、供試体(試験体)に対して、3方向から圧縮力を加える試験です。

同じ状態の円柱形供試体を3個つくり、側圧を変えて3回試験を行い、それぞれ異なった水圧のもとで上下に圧縮してせん断破壊させます。

その時の各ピストン荷重を測定し、地盤の安定計算や構造の判定に利用されます。

また、一方向のみ圧縮する力学的試験を、一軸圧縮試験といいます。

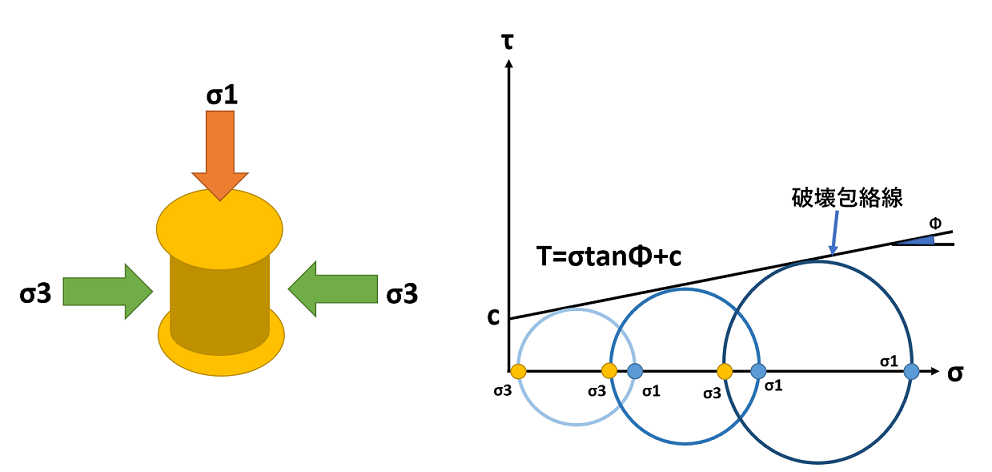

3方向から受けた力によって、円に対する破壊包絡線を描き、その切片が粘着力C、傾きが内部摩擦角Φです。

つまり、三軸圧縮試験では土のせん断抵抗角(内部摩擦角)と粘着力が求められる値ということですね。

三軸圧縮試験の種類(UU・CU・CD)の違いや使い分け

三軸圧縮試験は現場条件に合った排水や圧密条件で試験の種類が変わります。

種類としては主に3つ。

三軸圧縮試験の種類

①UU:非圧密非排水試験

②CU:圧密非排水試験

③CD:圧密排水試験

さらにくわしく条件をまとめるとこんな感じです。

| 種類 | 条件や求められる

算定・推定 |

| UU:非圧密非排水試験 | 非排水せん断強さの推定

粘性土地盤の短期安定問題 支持力・土圧の算定 地震時の設計 |

| CU:圧密非排水試験 | 粘性土地盤を圧密させてからの短期安定問題

強度増加率の推定 |

| CD:圧密排水試験 | 砂質土地盤の安定問題

盛土の緩速施工 粘性土地盤掘削時の長期安定問題 |

とくに土質では、UUとCUが粘性土、CDは砂質土地盤で用いられる試験だと覚えておくと良いでしょう。

三軸圧縮試験と一軸圧縮試験や圧密試験との違い&使い分け

そもそも、三軸圧縮試験や一軸圧縮試験は、盛土などの支持地盤としての問題が生じる可能性がある場合に行われます。

とくに軟弱地盤などでは、滑動に対して抵抗力が小さいため、地盤沈下などの恐れが高まるため要注意です。

そこで地盤の力学的性質を把握する試験として、圧密試験や一軸圧縮試験、三軸圧縮試験があるということですね。

それぞれの試験で求められる値をまとめておきましたので参考にしてください。

| 試験の種類 | 求められる値や違い |

| 圧密試験 | 圧縮曲線

圧密降伏応力 圧縮指数 圧密係数 対象土の沈下量と沈下時間の推定 |

| 一軸圧縮試験 | 非排水せん断強さ |

| 三軸圧縮試験 | せん断抵抗角

粘着力 |

一軸圧縮試験は、粘性土に対して非排水(UU,CU)の三軸圧縮試験に代わる簡便な試験として利用されます。

また圧密試験では、圧密曲線、圧縮指数などから、土の沈下量や沈下時間を推定することができます。

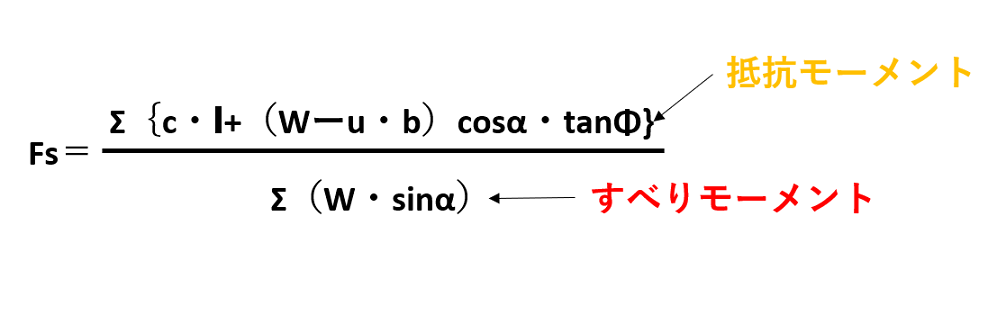

一方、土の安全率の一般的な求め方としてフェレニウス法(簡便法)があります。(以下、公式参照)

覚えておくと良いですよ 🙂

Fs:安全率

c:土の粘着力(kN/㎡)

Φ:土のせん断抵抗力

ⅼ:分割片で切られたすべり面の長さ(m)

W:分割片の全重量(kN/m)、再荷重を含む

u:間隙水圧(kN/㎡)

b:分割片の幅(m)

α:分割片で切られたすべり面の中点とすべり面の中心を結ぶ直線と鉛直線のなす角(°)

三軸圧縮試験で求められる値とは?UU・CU・CDの違い&使い分けまとめ

三軸圧縮試験では土のせん断抵抗角(内部摩擦角)と粘着力が求められる値となる

UUとCUが粘性土、CDは砂質土地盤で用いられる試験だと覚えておくと良い

| 三軸圧縮試験の種類 | 条件や求められる

算定・推定 |

| UU:非圧密非排水試験 | 非排水せん断強さの推定

粘性土地盤の短期安定問題 支持力・土圧の算定 地震時の設計 |

| CU:圧密非排水試験 | 粘性土地盤を圧密させてからの短期安定問題

強度増加率の推定 |

| CD:圧密排水試験 | 砂質土地盤の安定問題

盛土の緩速施工 粘性土地盤掘削時の長期安定問題 |

| 試験の種類 | 求められる値や違い |

| 圧密試験 | 圧縮曲線

圧密降伏応力 圧縮指数 圧密係数 対象土の沈下量と沈下時間の推定 |

| 一軸圧縮試験 | 非排水せん断強さ

鋭敏比 |

| 三軸圧縮試験 | せん断抵抗角

粘着力 |

以上です。

ありがとうございました。