今回のテーマは【鋭敏比(えいびんひ)】

鋭敏比の目安や求め方についてまとめましたのでぜひご確認ください。

それではさっそく参りましょう、ラインナップは目次からどうぞ!

鋭敏比とは?目安や求め方・練り返しや鋭敏さについてかんたん解説

鋭敏比について解説していきます。

鋭敏比の定義と求め方とは?

鋭敏比(えいびんひ)とは、土が自然状態である「乱さない試料の一軸圧縮強さ」と「含水比を変えずに練り返した試料の一軸圧縮強さ」の比であり、求め方は以下のとおりです。

鋭敏比の求め方

鋭敏比St(sensitivity)=qu/qr

qu=乱さない試料の一軸圧縮強さ

qr=くりかえした試料の一軸圧縮強さ

一方で、「乱された粘土」は、地盤から採取する際に、道具などで粘土の構造が乱された(ほぐされた状態など)土のことだよ

鋭敏比の目安とは?

一般的に粘性土の鋭敏比は2~4くらいが目安です。

ただ鋭敏な粘土では4~8、とくに綿毛構造をもつような粘土では鋭敏比が10以上であることもあります。

このような粘土の自然含水比は液性限界に近いか、あるいは液性限界以上のこともあり、これを練り返すと簡単に流動化し、再び形成できないこともありますので注意してください。

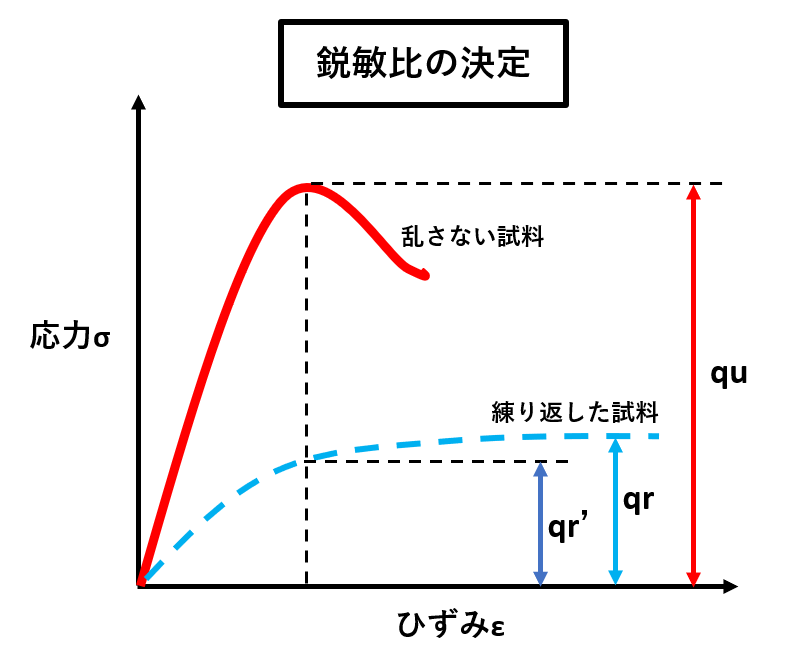

鋭敏比の決定

多くの粘性土では、試料(土)を練り返すと、自然状態で堆積していたときに生成された構造が破壊され、せん断強さが減少します。

土質力学的にちょっと小難しく言うと、このせん断強さの減少の割合を「鋭敏比」とも表すことができます。

乱さない粘土試料と、含水比および密度が同じ土の練り返した試料とについて一軸圧縮試験を行い、2本の応力-ひずみ曲線を描くと以下のようになります。(以下図解参照)

乱さない試料の曲線は比較的小さいひずみのときに、明らかな応力の極大値quを示しますが、練り返した試料の応力-ひずみ曲線では、乱さない試料に比べてひずみが大きくなります。

さらに応力の極大値を示さないか、または最大値が明確にはなりません。

なお、一軸圧縮試験の応力-ひずみ曲線において、応力の最大値が明らかでないときは、15%ひずみに相当する応力をもって一軸圧縮強さとします。

またquとqrに対するひずみの大きさはかなり開きがあるので、quに相当するひずみと同じ大きさのひずみに対応する練り返した試料の一軸圧縮強さqr’を求めて表すこともあります。

鋭敏比St(sensitivity)=qu/qr’

qu=乱さない試料の一軸圧縮強さ

qr’=quに相当するひずみと同じ大きさのひずみに対応する練り返した試料の一軸圧縮強さ

鋭敏比とは?目安や求め方・練り返しや鋭敏さまとめ

鋭敏比(えいびんひ)とは、土が自然状態である「乱さない試料の一軸圧縮強さ」と「含水比を変えずに練り返した試料の一軸圧縮強さ」の比

鋭敏比の求め方

鋭敏比St(sensitivity)=qu/qr

qu=乱さない試料の一軸圧縮強さ

qr=くりかえした試料の一軸圧縮強さ

一般的に粘性土の鋭敏比は2~4くらいが目安

ただし鋭敏な粘土では4~8、とくに綿毛構造をもつような粘土では鋭敏比が10以上であることもある

以上です。

ありがとうございました。

この記事を書いた人

- 元公務員(土木職)の土木ブロガー💻

- 国立大学★土木工学科卒業(学士)

- 大学卒業後、某県庁の地方公務員(土木職)に合格!7年間はたらいた経験をもつ

- 現場監督・施工管理の経験あり

- 1級土木施工管理技士・危険物取扱者(乙)・玉掛け等の資格もち

- ブログで土木施工管理技士の勉強方法や土木知識をメインにさまざまな情報を発信

- 書籍【土木技術者のための土木施工管理の基礎】好評発売中!