今回のテーマは【工程能力図】

土木の品質管理や、技術系のデータ整理などによく使われるものです。

工程能力図についてかんたんに解説しています。

さらに工程能力図と管理図との違いもまとめました。

それではさっそく参りましょう、ラインナップはこちら 🙂

工程能力図とは?管理図との違いやグラフ・品質管理での使い方

工程能力図について解説していきます。

工程能力図とは?

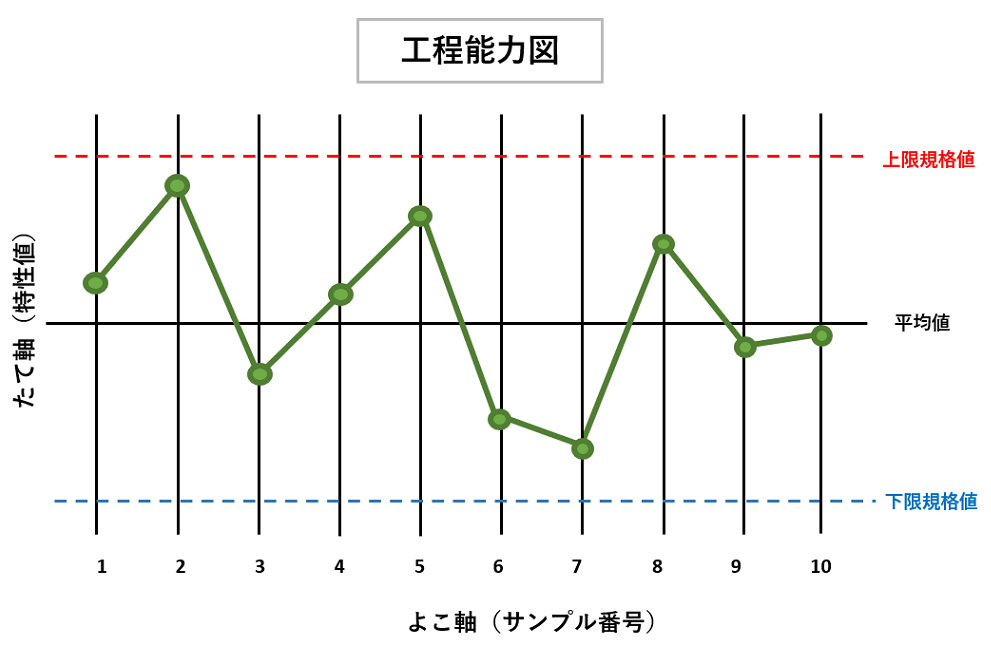

工程能力図とは、時間的な品質変動関係をあらわしたものです。

得られたデータが規格値を満足しているかどうかのチェックに用いられます。

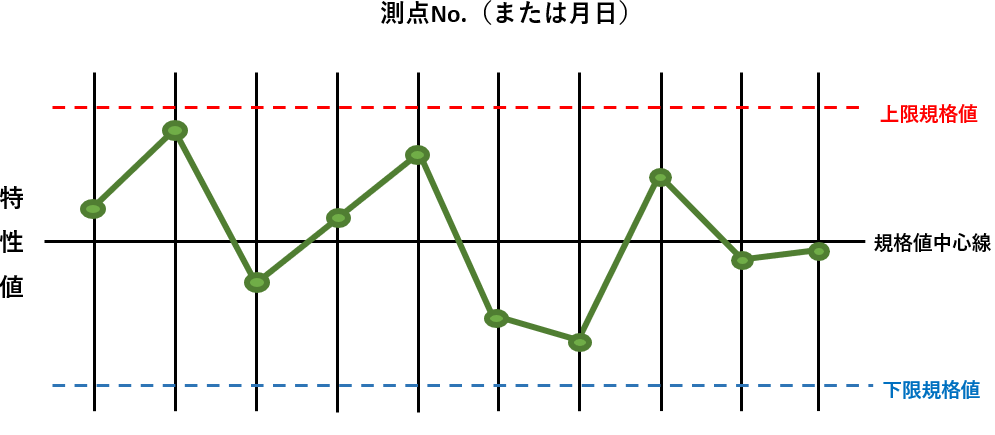

たて軸にデータの特性値、よこ軸にデータ(サンプル)番号を記入し、平均値と上・下限規格値の線をひきます。

たとえば、土木で変化していくものと言えばコンクリート内の【空気量】など。

時間が経つにつれて、値が変化するものをグラフで表示しています。

工程能力図と管理図の違い

一方、工程能力図と管理図の違いは以下のとおりです。

| 工程能力図 | 管理図 | |

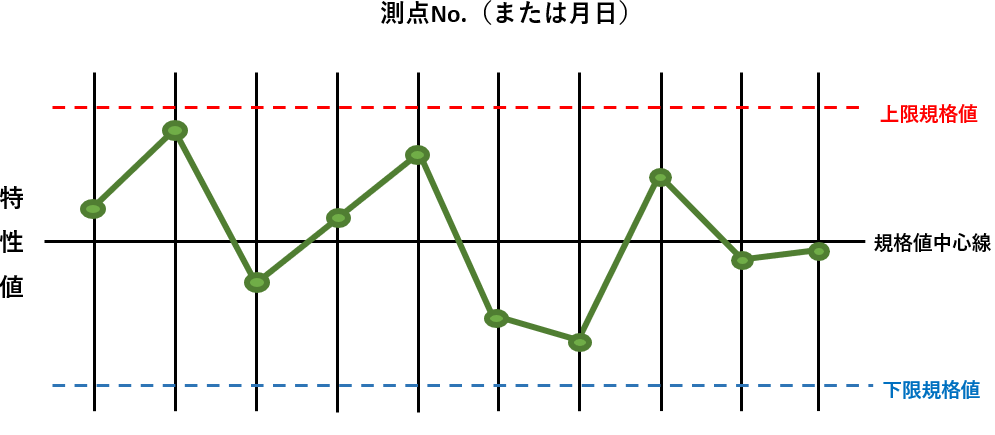

| 特徴 | 横軸に時間や測定No.、縦軸に品質特性値をとり、規格値を示す線を記入してデータを時間の順序に打点した図である。

規格値で管理する。 |

品質データを統計的に処理し、平均値やバラツキの範囲などに対する管理限界線を求めて記入し、その後のデータ平均値やバラツキの範囲を打点した図である。

管理限界線で管理する。 |

| 目的

利点 |

時間的な品質変動や傾向がわかる

規格値との関係がわかる |

工程が安定しているかどうかを評価する |

| 欠点 | 統計的手法が使われていないため、工程の異常は判断できない | 規格値との関係は分からない |

また関連のあるヒストグラムについては別記事でご確認ください。

工程能力図グラフの使い方&見方!土木の品質管理

工程能力図を見るときは、

- 規格はずれの率を調べる

- 点の並び方を調べる

の2点に注意しましょう。

また、一般的な工程能力図の状態を表したものを以下の表にまとめました。

工程能力図をみるときの参考にしてください。

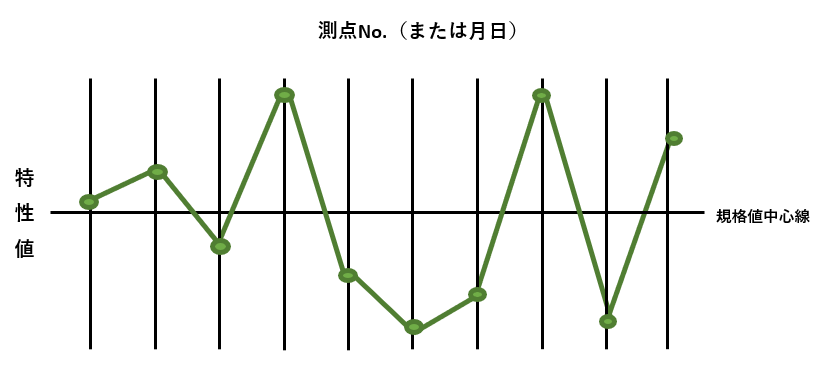

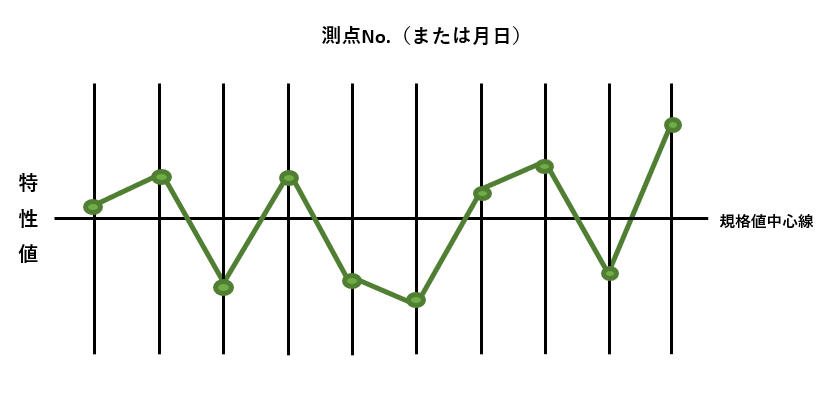

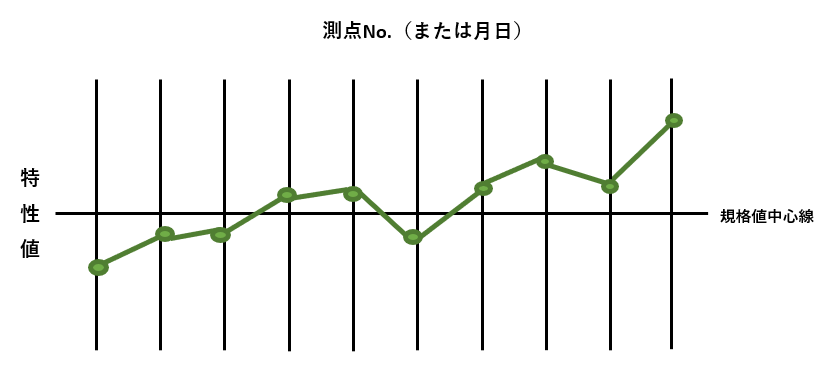

| 状態 | 工程能力図 | どんなとき |

| 安定している状態 |  |

バラツキの程度が少ない(理想的)

平均値は規格値のほぼ中央にあり、規格はずれもない |

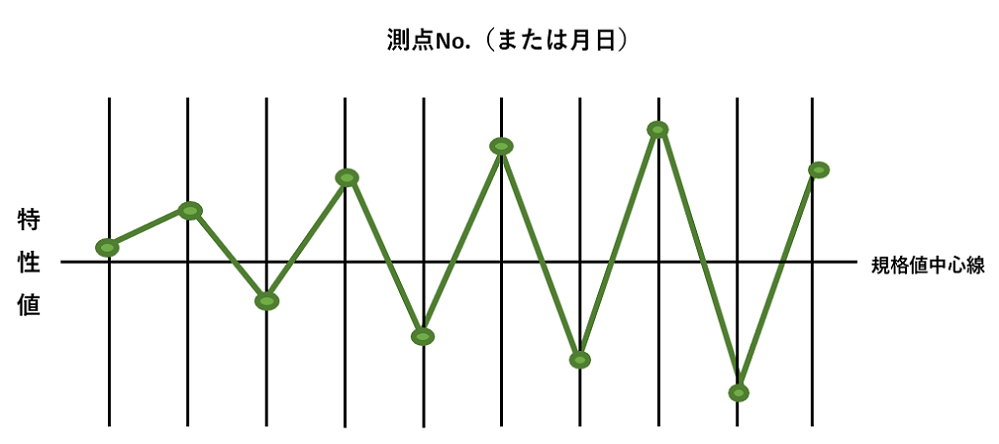

| バラツキが次第に増大する状態 |  |

作業標準に慣れ、いい加減に作業している可能性があるとき

計器の精度が悪くなったとき |

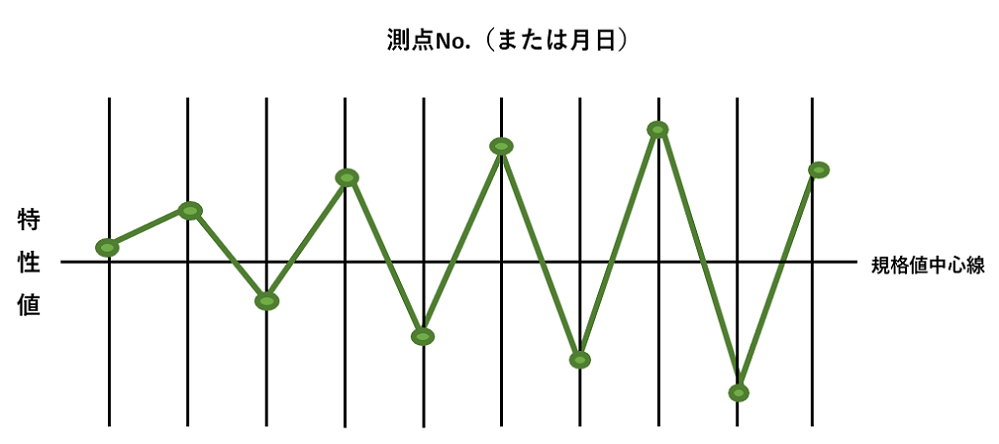

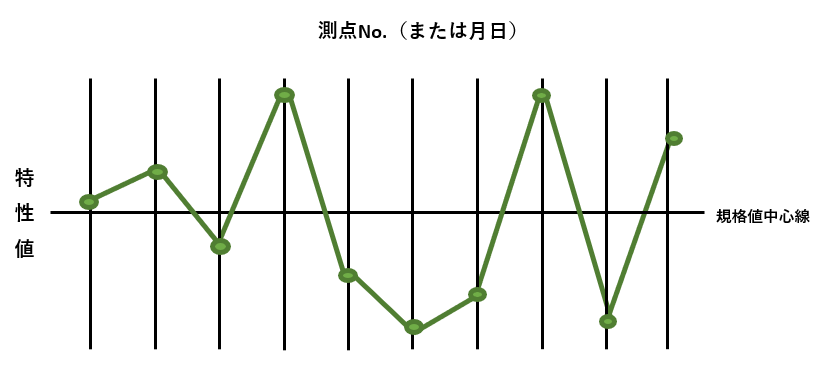

| 突然高くなったり低くなったりする状態 |  |

機械の調整をしたとき

材料が変わったとき |

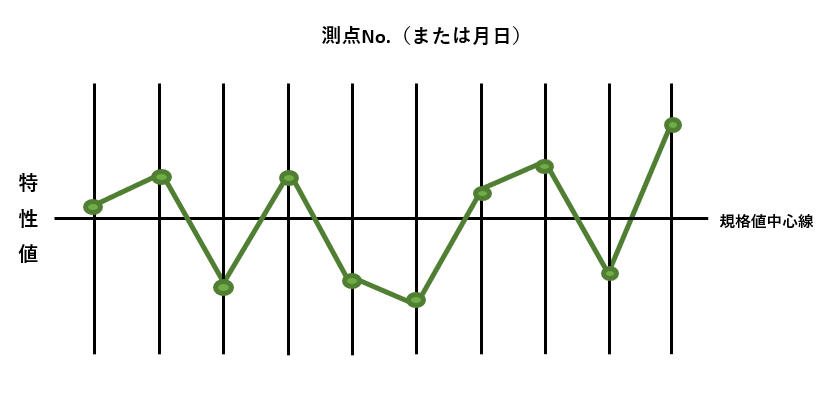

| 周期的に変化する状態 |  |

気温などの影響を受けるとき |

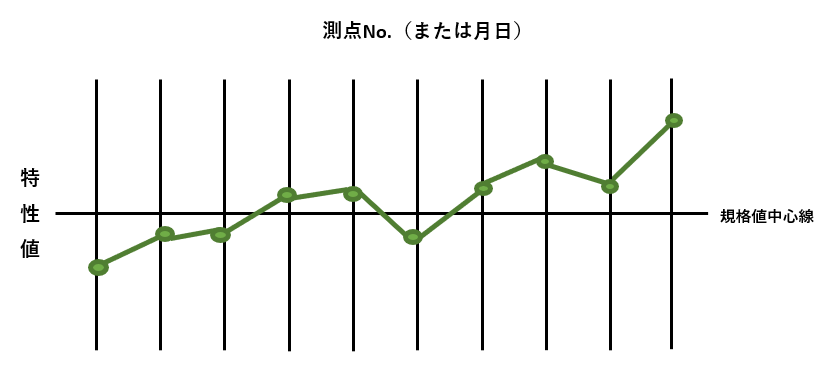

| 次第に上昇するような状態 |  |

機械の精度が悪くなったとき |

工程能力図グラフの作り方!土木の品質管理

工程能力図をつくる流れは以下のとおり 🙂

工程能力図の作り方

- たて軸に特性値をとる

- よこ軸にサンプル番号の目盛りをとる

- 規格値中心線(平均値)をひく

- 上限規格値と下限規格値の線をひく

- データを工区や単位ごとに群分けする

- データが発生した時間順序でプロットしていく

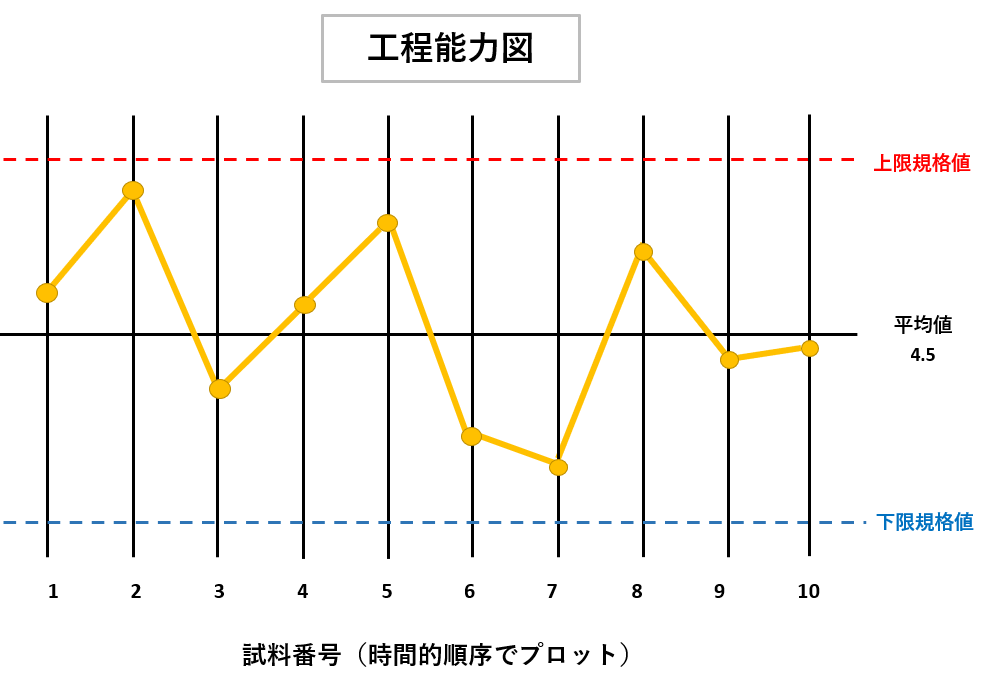

データ例として、空気量でデータをまとめてみるとこんな感じです。

データ例)

| 試料番号 | 空気量(%) | 採取時間 |

| 1 | 4.8 | 8月5日AM |

| 2 | 5.8 | 8月5日PM |

| 3 | 4.0 | 8月6日AM |

| 4 | 4.6 | 8月6日PM |

| 5 | 5.3 | 8月7日AM |

| 6 | 3.7 | 8月7日PM |

| 7 | 3.2 | 8月8日AM |

| 8 | 5.0 | 8月8日PM |

| 9 | 4.4 | 8月9日AM |

| 10 | 4.2 | 8月9日PM |

このデータを工程能力図にまとめると以下のグラフのようになります。

工程能力図とは?管理図との違いやグラフ・品質管理での使い方まとめ

工程能力図とは、時間的な品質変動関係をあらわしたもの

土木の品質管理だと空気量などが挙げられる

工程能力図★見方の注意点

- 規格はずれの率を調べる

- 点の並び方を調べる

| 状態 | 工程能力図 | どんなとき |

| 安定している状態 |  |

バラツキの程度が少ない(理想的)

平均値は規格値のほぼ中央にあり、規格はずれもない |

| バラツキが次第に増大する状態 |  |

作業標準に慣れ、いい加減に作業している可能性があるとき

計器の精度が悪くなったとき |

| 突然高くなったり低くなったりする状態 |  |

機械の調整をしたとき

材料が変わったとき |

| 周期的に変化する状態 |  |

気温などの影響を受けるとき |

| 次第に上昇するような状態 |  |

機械の精度が悪くなったとき |

工程能力図の作り方

- たて軸に特性値をとる

- よこ軸にサンプル番号の目盛りをとる

- 規格値中心線(平均値)をひく

- 上限規格値と下限規格値の線をひく

- データを工区や単位ごとに群分けする

- データが発生した時間順序でプロットしていく

工程能力図と管理図の違い

| 工程能力図 | 管理図 | |

| 特徴 | 横軸に時間や測定No.、縦軸に品質特性値をとり、規格値を示す線を記入してデータを時間の順序に打点した図である。

規格値で管理する。 |

品質データを統計的に処理し、平均値やバラツキの範囲などに対する管理限界線を求めて記入し、その後のデータ平均値やバラツキの範囲を打点した図である。

管理限界線で管理する。 |

| 目的

利点 |

時間的な品質変動や傾向がわかる

規格値との関係がわかる |

工程が安定しているかどうかを評価する |

| 欠点 | 統計的手法が使われていないため、工程の異常は判断できない | 規格値との関係は分からない |

以上です。

ありがとうございました。