粒径加積曲線の読み取り(読み方)や見方について解説します。

併せて曲率係数や見方のポイントなどもまとめましたのでぜひチェックしてみてください。

粒径加積曲線の読み取り(読み方)や見方!均等係数や曲率係数とは?

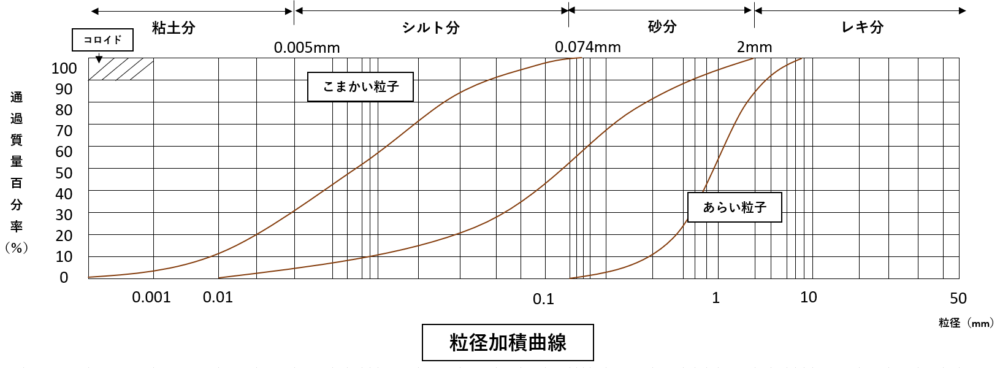

粒径加積曲線を使うと、土の粒度分布における良し悪しを判断することができます。

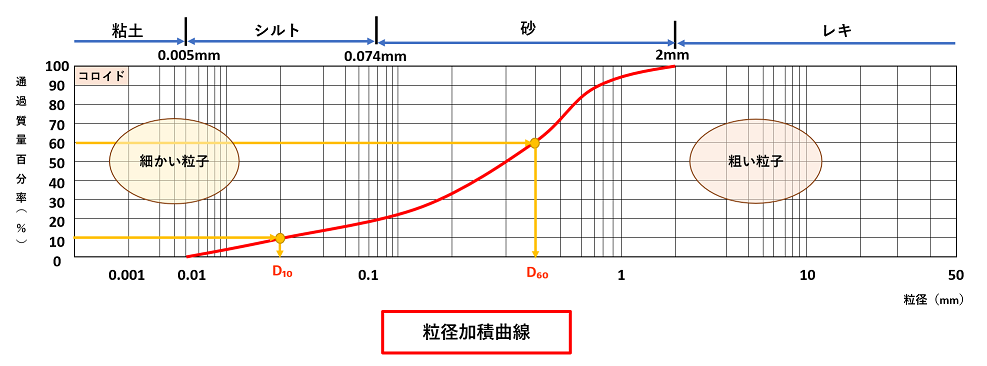

たて軸は土の通過質量百分率(%)、よこ軸は粒径(mm)を表しています。

そして粒径加積曲線の見方(流れ)は以下のとおり!

粒径加積曲線の見方

- たて軸の通過質量百分率が10、30、60%のときのよこ軸の粒径D₁₀、D₃₀、D₆₀を図から読み取る

- これらの値を使い、均等係数と曲率係数を求める

均等係数Uc=D₆₀/D₁₀ [単位なし]

曲率係数Uc’=D₃₀²/(D₆₀)(D₁₀) [単位なし]

均等係数は曲線の傾きを示しており、この値が大きいほど広範囲の粒径の土粒子が含まれている土であることを意味します。

均等係数が10以上で粒度分布がよく、10未満だと粒度分布が悪いとされ、値が小さければ粒径がそろった均等な土で、土粒子が均一な場合はUc=1となります。

一方で、曲率係数は曲線のなだらかさを表しています。

曲率係数Uc’の値が1〜3または10以上の場合は粒度分布が良く、値が4〜5の場合は粒度分布が悪いと覚えておきましょう。

そして粒度分布の良い土は均等係数と曲率係数の両方を満たす必要があり、片方でも満足しないときは粒度分布が悪い土となります。

また、通過質量百分率が10%のときの粒径を有効径といい、有効径は土に含まれる細かい粒子の大きさがどの程度なのかを知る指標であり、土の透水性の推定に用いられています。

さらに通過質量百分率が50%のときの粒径D₅₀は平均粒径と呼ばれており、液状化の特性を表す指標です。

そのほか、粒径加積曲線を用いた粒度試験の結果は、

- 粗粒土、とくに砂質土の性質を判定する資料

- 路盤材や裏込め材の良否判定

- 透水係数の判定

- サンドドレーンやサンドマット材料の良否判定

- 軟弱な砂地盤の液状化判定

などに用いられます。

その他、原位置試験も併せてチェックしておくとよいでしょう。

粒径加積曲線の読み取り(読み方)や見方!均等係数や曲率係数まとめ

粒径加積曲線の見方

- たて軸の通過質量百分率が10、30、60%のときのよこ軸の粒径D₁₀、D₃₀、D₆₀を図から読み取る

- これらの値を使い、均等係数と曲率係数を求める

均等係数Uc=D₆₀/D₁₀ [単位なし]

曲率係数Uc’=D₃₀²/(D₆₀)(D₁₀) [単位なし]

均等係数は曲線の傾きを示しており、この値が大きいほど広範囲の粒径の土粒子が含まれている土であることを意味する

均等係数が10以上で粒度分布がよく、10未満だと粒度分布が悪いとされ、値が小さければ粒径がそろった均等な土で、土粒子が均一な場合はUc=1となる

曲率係数は曲線のなだらかさを表す。曲率係数Uc’の値が1〜3または10以上の場合は粒度分布が良く、値が4〜5の場合は粒度分布が悪いと覚えておこう!

以上です。

ありがとうございました。

この記事を書いた人

- 元公務員(土木職)の土木ブロガー💻

- 国立大学★土木工学科卒業(学士)

- 大学卒業後、某県庁の地方公務員(土木職)に合格!7年間はたらいた経験をもつ

- 現場監督・施工管理の経験あり

- 1級土木施工管理技士・危険物取扱者(乙)・玉掛け等の資格もち

- ブログで土木施工管理技士の勉強方法や土木知識をメインに情報を発信

- 書籍【土木技術者のための土木施工管理の基礎】好評発売中!