こんな疑問に!

地図編集における方法(情報レベルが大きい、小さい)、作業工程、編集順序などを解説していますのでぜひご覧ください。

それではさっそく参りましょう、ラインナップは目次からどうぞ 🙂

地図情報レベルが大きい・小さいとは?地図編集の方法や転位について

地図編集の方法とは、元々ある地形図や数地地形図データを元図として、地形図情報レベルが既製の地図情報レベルが大きい(縮尺が小さい)数値地形図データを作成する作業です。

目的は地図の精度保持のためで、編集において基本となる地図データは基図データ、これにより作成された地図は編集原図データと呼びます。

地図編集においてはその精度を保つため、使用する基図データは編集原図データの地図情報レベルと同等またはそれより小さい地図情報レベルのものでなければいけません。

一般的には、地図情報レベル50,000以上の編集原図データを作成するためですが、そのほかにも公共測量では地図情報レベル2,500を基図として、10,000以上の編集原図データの作成が行われています。

また地図情報レベルが大きく(縮尺が小さく)なるため、基図データに表現されている地形、地物などの情報すべてを編集原図データに表すことができません。

このため、取捨選択・転位・総描と呼ばれる編集作業を行い、見やすく分かりやすい編集原図データを作成する必要があります。

つまり、地図情報レベルが大きい(縮尺が小さい)、小さい(縮尺が大きい)というのは、地図の【縮尺の違い】なのです。

関連としては空中写真測量となりますので、興味のある方はぜひ併せてご確認ください。

地図編集の作業工程と編集順序

地図編集の作業工程はこんな感じです。

地図編集の作業工程

- 作業計画

- 資料収集および整理

- 編集原稿データの作成

- 数値編集

- 数値地形図データファイル作成

- 品質評価

- 成果などの整理

また編集順序は以下のとおり 😀

地図の編集順序

- 基準点

- 骨格構造物(河川、水涯線、道路、鉄道など)

- 建物・諸記号

- 地形

- 植生界・植生記号

- 行政界

とりあえずこれら順序については、正しい位置(真位置)を変更してはいけないものの優先順位と考えておけばOKです。

地図編集の方法(取捨選択・転位・総描)

地図編集において、基図データの内容をそのまま縮小して地図情報レベルの大きい地図に表現することは、その範囲や見やすさ等の点からも難しいとされています。

このため、基図データの各事項について、図式に従い、取捨選択、転位、総描の作業を同時に行いながら編集原図を完成させる必要があります。

①取捨選択、②転位、③総描について、それぞれくわしく見ていきましょう。

①取捨選択

取捨選択での作業は、編集原図データに基図データに比べ優先度の高い地図情報を選択し、その他の情報を適切に省略するものです。

これは、編集原図データが基図データより大きな情報レベルのため、一定の面積に書き込まれる情報量が少なくなるため必要となります。

この作業により編集基図データは見やすく、図観が良いものになります。

そして取捨選択の原則は以下のとおりです。

| 取捨選択の原則 | 例 |

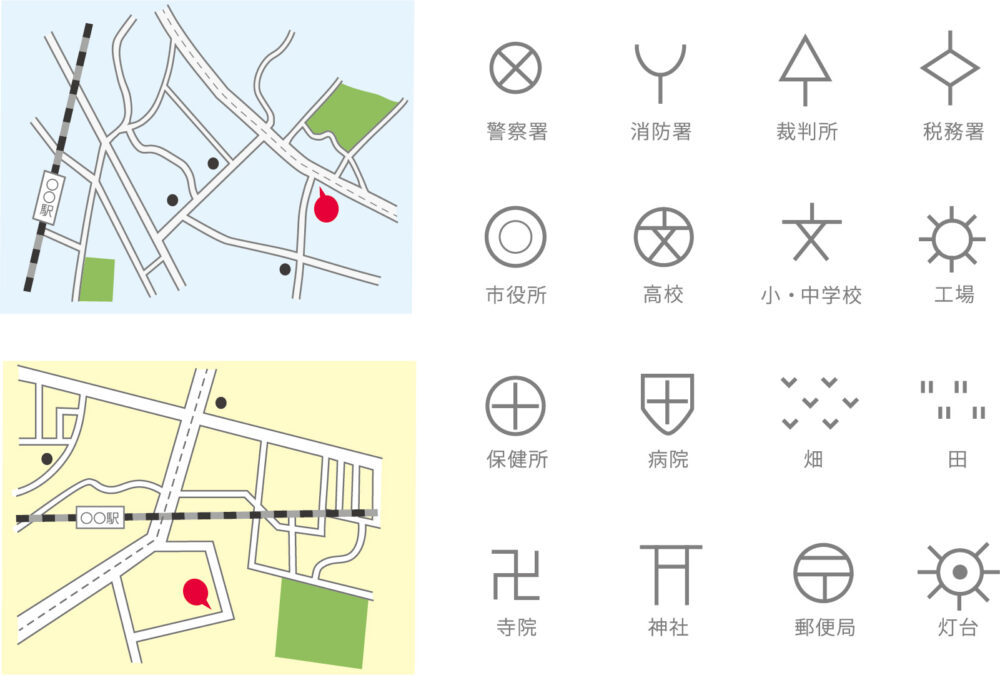

| 公共性のあるものや重要な地物は省略しない | 学校、病院、神社、仏閣など |

| 表示対象物は縮尺に応じて適切かつ正確に表示する | ー |

| 地域的な特徴をもつ建物は特に注意し、編集の目的を考え取捨選択を行う | ー |

| 同じ地物であっても、地域的に重要なものは省略しない | 同じ大きさの建物であっても地方の建物は省略しない

都心の密集地における建物は適宜省略 |

②転位

地形や地物の重要度に応じて、必要最低限の量で移動させることを【転位】といいます。

地図による表現は、実際の地物などをそのまま縮尺して表現することが難しいため、所定の記号などを用いることになります。

しかし地図記号は、実際の地形や地物を縮尺したものより大きくなり、お互いに重なり合うおそれがあるのです。

さらに縮尺が大きいなどの地図情報レベルが小さい場合は表現できても、地図情報レベルが大きくなるにつれ表現は困難になります。

このため、【転位】によって地図記号の重なりなどを回避させ、地図を見やすくさせるというわけです。

| 転位の原則 | 例 |

| 位置を表す基準点の転位は許されない | 三角基準点、1級基準点など

※水準点は許される |

| 有形自然物の転位は許されない | 河川、海岸線、湖沼の水涯線 |

| 地形や地物の位置関係を損なう転位は許されない | ー |

| 有形線と無形線では無形線を転位する | 等高線、境界線など |

| 有形の自然物と人工地物では、人工地物を転位する | 人工地物:ビル、建物 |

| 地形図作成で骨格となる人工地物とその他の地物では、その他の地物を転位する | 地形図作成で骨格となる人工地物:道路、鉄道など |

| 同重要度の人工地物が2個重なる場合は、互いの中間を中心線として真位置に表示する | ー |

| 同重要度の人工地物が3個重なる場合は、中央にある地物を真位置に表し、他は互いの関係を損ねないように転位する | ー |

③総描

総描とは、地物などの形状や特徴を損なわないように省略、誇張して読図しやすく表示すること!

これは編集作業により、地物などの基図データ形状をそのまま表示しようとすれば、縮尺や画線が入り混じり読図がむずかしくなるからです。

総描における原則はこんな感じ 🙂

総描の原則

- 必要に応じ、図形を多少誇張してでも、その特徴を表現する

- 基図と編集図の縮尺率を考慮する

- 現状の状況と相似性をもたせる

- 形状の特徴を失わないようにする

地図編集方法の例題

それでは最後におさらいとして、地図編集における問題を解いてみましょう。

測量士補試験に出された実際の過去問です。

ぜひチャレンジしてみてくださいね!

例題①地図編集の作業

次の文は、一般的な地図編集における転位の原則について述べたものです。

明らかにまちがっているものだけの組み合わせはどれか。次から選びなさい。

- 道路と三角点が近接し、どちらかを転位する必要がある場合、三角点の方を転位する

- 河川と等高線が近接し、どちらかを転位する必要がある場合、等高線の方を転位する

- 海岸線と鉄道が近接し、どちらかを転位する必要がある場合、鉄道の方を転位する

- 鉄道と河川と道路がこの順に近接し、胴を転位する際にそのスペースがない場合においては、鉄道と河川との間に道路を転位してもよい

- 一般に小縮尺地図ほど転位による地物の位置精度への影響は大きい

- (a,b)

- (a,d)

- (b,c)

- (c,e)

- (d,e)

解答)

| a | ×

位置を表す三角点(基準点)の転位は許されない。問題文の場合、道路を転位すべき |

| b | ○

有形線の転位は許されない。無形線を転位すべき |

| c | ○

有形の自然物(海岸線)と人工地物(鉄道)では、人工地物を転位すべき |

| d | ×

河川は有形の自然物、道路と鉄道は人工地物であるため、問題文の場合は河川を真位置に表示して、鉄道と道路を重ならないように転位すべき さらに順序(鉄道→河川→道路)を入れ替えてはいけない |

| e | ○

小縮尺ではほんの少しの転位が実際の地上距離では大きな移動につながるため、地図編集では転位だけでなく、取捨選択、転位、総描を同時に行う必要がある |

よって解答は2.(a,d)

例題②地図編集順序

以下の1~5は、国土地理院刊行の1/25,000地形図を基図として、縮小編集を実施して縮尺1/40,000の地図を作成するときの、真位置に編集描画すべき地物や地形の一般的な優先順位を示したものです。

最も適当なものはどれか、次の中から選びなさい。

(高い←優先順位→低い)

- 電子基準点→一条河川→道路→建物→植生

- 一条河川→電子基準点→植生→道路→建物

- 電子基準点→道路→一条河川→植生→道路

- 一条河川→電子基準点→道路→建物→植生

- 電子基準点→道路→一条河川→建物→植生

解答)

地図の編集順序は、編集図の精度をかくほするため、最も根幹となる基準点を最優先し、その次に有形自然地物、人工地物、地形、植生、行政界の順で描画していきます。

また骨格構造物に関しては、有形自然物の転位は許されないため、道路より河川が優先されます。

この問題の場合では、

電子基準点→一条河川→道路→建物→植生

で描画すればよいので、解答は1となります。

解答1(電子基準点→一条河川→道路→建物→植生)

| 一条河川 | 平水時の幅が1.5m以上5m未満の川 |

| 二条河川 | 平水時の幅が5m以上の川 |

地図情報レベルが大きい・小さいとは?地図編集の方法や転位まとめ

地図情報レベルが大きい・小さいとは縮尺の違い!

地図情報レベルが大きい=縮尺が小さくなる

地図情報レベルが小さい=縮尺が大きくなる

地図編集の方法

地図編集の作業工程

- 作業計画

- 資料収集および整理

- 編集原稿データの作成

- 数値編集

- 数値地形図データファイル作成

- 品質評価

- 成果などの整理

地図の編集順序

- 基準点

- 骨格構造物(河川、水涯線、道路、鉄道など)

- 建物・諸記号

- 地形

- 植生界・植生記号

- 行政界

以上です。

ありがとうございました。