こんなお悩みに!

生コンを工事で使う時には、一般的にはレディーミクストコンクリートの受入検査が必要になります。

レディーミクストコンクリートの受入検査について、コンクリート標準示方書をもとに項目や基準、回数などをまとめた表を作成しました。

ぜひ参考にしてください。

レディーミクストコンクリート受入検査の基本

レディーミクストコンクリートの受け入れ検査は、受け入れ側の責任のもとに実施し、検査の結果を構造物の発注者が確認することを標準とします。

また受け入れ検査は、荷卸し時に行うことを標準とします。(例外もあり)

ポイント

受入検査は必ず打設前に行い、検査合格を確認してから打設作業を開始する

受入検査時には工事監理者や施工責任者が立ち会う

一方、レディーミクストコンクリートはJIS規格で品質が定められています。

生コン工場から納入されたものが設計図に記載された性能を持っているか、JIS基準に合っているかどうかを確認してください。

レディーミクストコンクリート受入検査の内容・回数やJIS基準

レディーミクストコンクリートの検査項目は以下のとおり。

| 検査項目 | 納品書確認 |

| スランプ試験 | |

| 空気量試験 | |

| 塩化物量試験 | |

| 圧縮強度試験 |

JISによって基準が定められています。

受入検査➀納品書確認

生コンクリートが工事現場に納入されたら、納品書を確認してください。

建設現場に納入された生コンクリートの配合など記載されているので、計画したコンクリートかどうかを確認しましょう。

- コンクリートの種類

- 呼び強度

- スランプ値

- 骨材の最大寸法

- セメントの種類

- 運搬時間

- 納入された数量

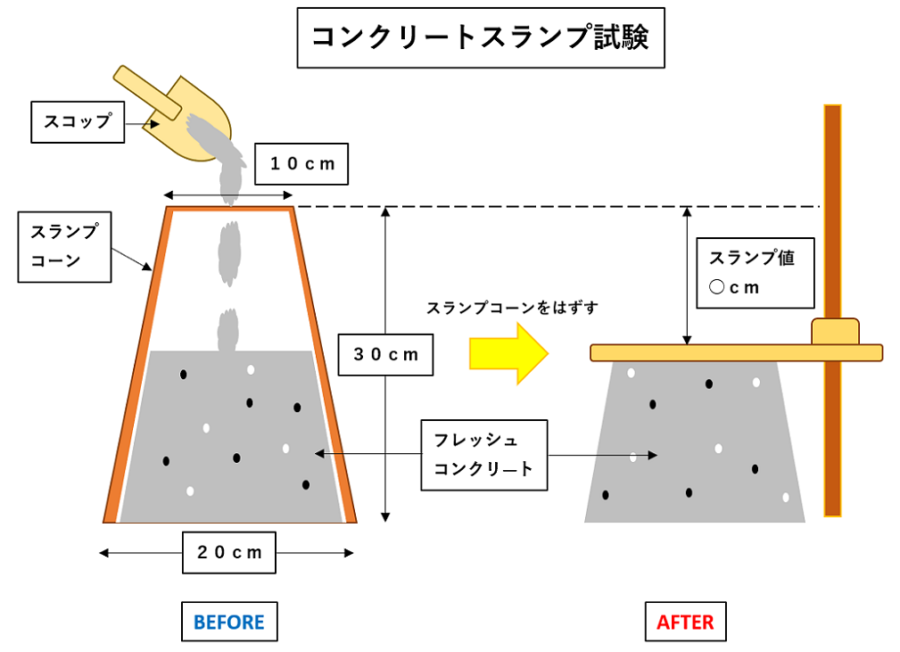

受入検査②スランプ試験

スランプとは生コンの硬軟を示す値です。

スランプ値には基準があり、その許容値内に収まっているかどうかを試験によって確認します。

そしてスランプ試験の手順は以下のとおりです。

スランプ試験方法

- スランプコーンを平らな平板の上にのせる

- コンクリートをほぼ同じ量で3層に分けて詰める

- 各層ごとにつき棒でならした後、25回ずつ同じように突く

- 3層とも突き終わったら、すぐに、そして静かにスランプコーンまっすぐ上に引き上げる。

- 残ったコンクリートの中央の高さを測定する。(0.5cm単位)

コンクリートをスランプコーンに詰め始めてから、スランプコーンの引き上げを終了するまでの時間は3分以内としてください。

スランプについてさらに詳しく知りたい方は以下の記事でご確認ください・

【関連記事】

受入検査③空気量試験

生コンクリートに含まれる空気量を調べる試験です。

試験の方法はJIS A 1128 「フレッシュコンクリートの空気量の圧力による 試験方法-空気室圧力方法で行われるのが一般的です。

そして試験方法はこちら(*'▽')

| 試験方法 |

|

|

また、荷卸し時点での空気量と許容差は以下のとおりです。

| コンクリート種類 | 空気量(%) | 許容差(%) |

| 普通コンクリート | 4.5 | 1.5 |

| 軽量コンクリート | 5.0 | |

| 舗装コンクリート | 4.5 | |

| 高強度コンクリート | 4.5 |

受入検査④塩化物量試験

生コンクリートに含まれる塩化物量が計画値以下であることを確認します。

現場ではカンタブと呼ばれる試験片を生コンクリートに差し込み、試験片の反応を測定します。

JISでは生コンクリートに含まれる塩化物量は0.3kg/㎥以下と定められています。

ただし、購入者の承諾を受けた場合は、0.6㎏/m³以下とすることができます。

受入検査⑤圧縮強度試験・供試体作成

試験に合わせて、強度確認用の供試体を作成して、所定の養生期間をおいて圧縮試験を行います。

打設したコンクリートが必要な強度を発現したことを確認するための供試体です。

打ち込む工区毎、打ち込む日毎、かつ1回の打設量が150㎥以下にほぼ均等に3個の供試体を作成します。

コンクリート呼び強度については、別記事でさらにくわしく記載していますのでぜひ併せてご確認ください。

レディーミクストコンクリート受入検査まとめ

レディーミクストコンクリートの受入検査について、検査方法や時期・回数、判定基準についてまとめました。

参考にしてください。

レディーミクストコンクリート受入検査確認表

| 項目 | 検査方法 | 時期・回数 | 判定基準 | |

| フレッシュコンクリートの状態 | コンクリート主任技士やコンクリート技士またはそれと同等の技術を有する技術者による目視 | 荷卸し時

随時 |

ワーカビリティーが良好で、性状が安定していること | |

| スランプ | JIS A 1101の方法 | 荷卸し時

1回/日または構造物の重要度と工事の規模に応じて20~150㎥毎に1回および、荷卸し時に品質の変化が認められた時 |

許容誤差

スランプ5cm以上8cm未満:±1.5%以上 スランプ8cm以上18cm未満:±2.5%以上 |

|

| 空気量 | JIS A 1116の方法

JIS A 1118の方法 JIS A 1128の方法 |

許容誤差:±1.5% | ||

| フレッシュコンクリートの単位水量 | フレッシュコンクリートの単位水量試験から求める方法 | 許容範囲内にあること | ||

| フレッシュコンクリートの温度 | JIS A 1156の方法 | ー | 定められた条件に適合すること | |

| 単位容積質量 | JIS A 1166の方法 | ー | 定められた条件に適合すること | |

| 塩化物イオン量 | JIS A 1144の方法

または信頼できる機関で評価を受けた試験方法 |

荷卸し時

海砂を使用する場合2回/日、その他の場合1回/週 |

原則として0.3kg/㎥以下 | |

| アルカリシリカ反応対策 | 配合計画書の確認 | 工事開始時および材料あるいは配合が変化した時 | 対策がとられていること | |

| 配合 | 単位水量 | 骨材の表面水率と単位水量の計量印字記録から求める方法 | 荷卸し時

午前2回以上 午後2回以上 |

許容範囲内にあること |

| 単位セメント量 | 計量印字記録 | |||

| 水セメント比 | セメントの計量印字記録と骨材の表面水率および単位水量の計量印字記録から求める方法 | 工事開始時および材料あるいは配合が変化した時 | ||

| その他、コンクリート材料の単位量 | コンクリート材料の計量印字記録 | 荷卸し時

午前2回以上 午後2回以上 |

||

| 圧縮強度(一般の場合、材齢28日) | JIS A 1108の方法 | 荷卸し時

1回/日または構造物の重要度と工事の規模に応じて20~150㎥毎に1回 |

設計基準強度を下回る確率が5%以下であることを適当な生産者危険率で推定できること | |

以上です。

ありがとうございました。