今回のテーマは【コンクリートのクリープ現象】

コンクリートの収縮(ひずみ)や仕組みについて図解を使って解説していきます。

それではさっそく参りましょう、ラインナップは目次からどうぞ!

コンクリートのクリープとは?クリープひずみや乾燥収縮&コンクリート対策

コンクリートのクリープ現象とは?

コンクリートには【クリープ】と呼ばれる性質があります。

これは、一定応力の下でひずみが徐々に進行する現象のことで、これが【クリープ現象】です。

コンクリート部材の変形(たわみ)や施工段階におけるコンクリートのひび割れ、あるいはプレストレストコンクリート部材の設計を行う際に考慮するべき重要な性質と言えるでしょう。

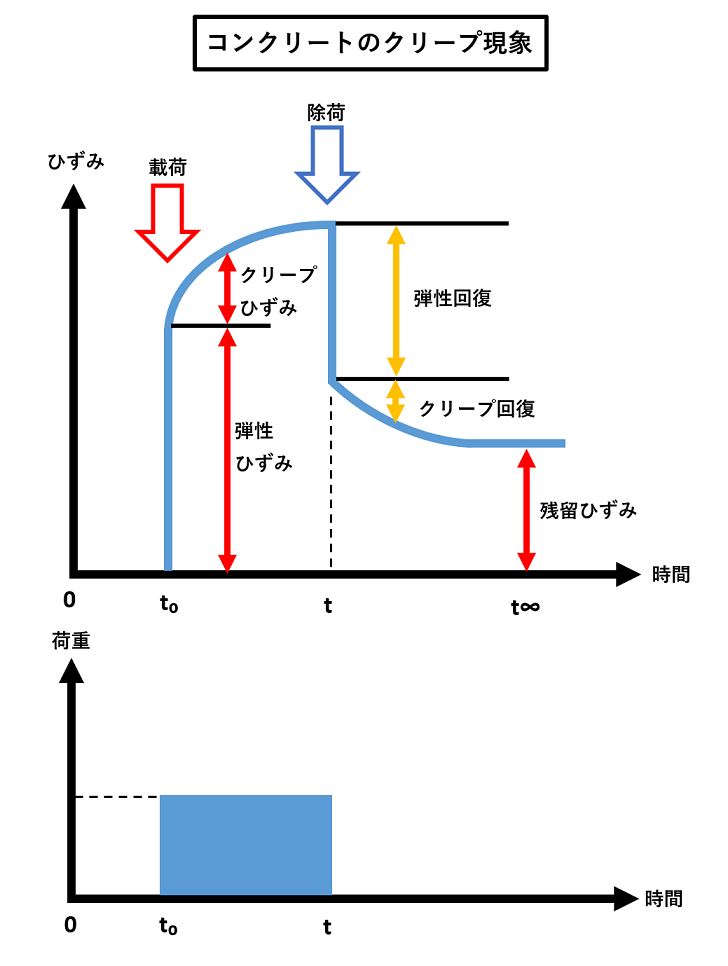

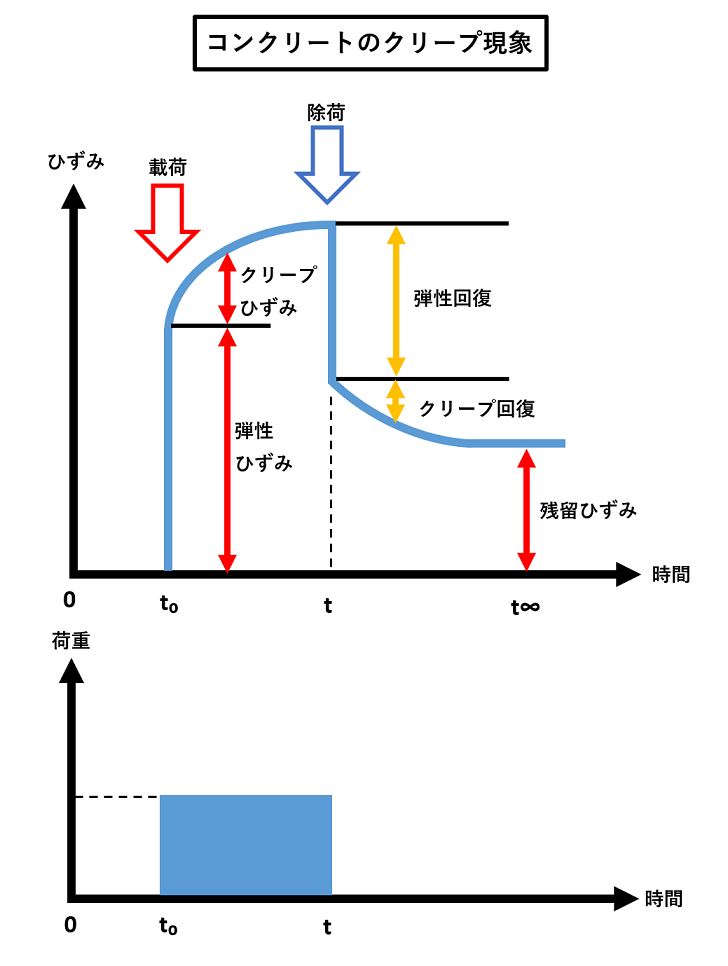

コンクリートのクリープ現象について、以下の図解をご覧ください。

上記の図より、時間t₀において短時間に荷重を載荷すると、これに伴い弾性ひずみが発生します。

その状態で一定の荷重を持続すると、時間の経過とともに「クリープひずみ」が増加します。

時間tで荷重を除くと、瞬間的にひずみが減少する「弾性回復」が起こり、その後、時間の経過とともにさらにひずみが減少する「クリープ回復」が見られますが、ひずみは0まで戻らず、残留ひずみが残るというメカニズムです。

コンクリートのクリープ現象と乾燥収縮(ひずみ)と対策

一方で、コンクリートは適切な養生をしていないと、コンクリート硬化後もその内部にかなりの水分を含むことになります。

この状態で外気にさらされると乾燥によりコンクリートの内部の水分が蒸発し、これに伴う体積変化によりコンクリートは収縮し、この現象が「乾燥収縮」と呼ばれるものです。

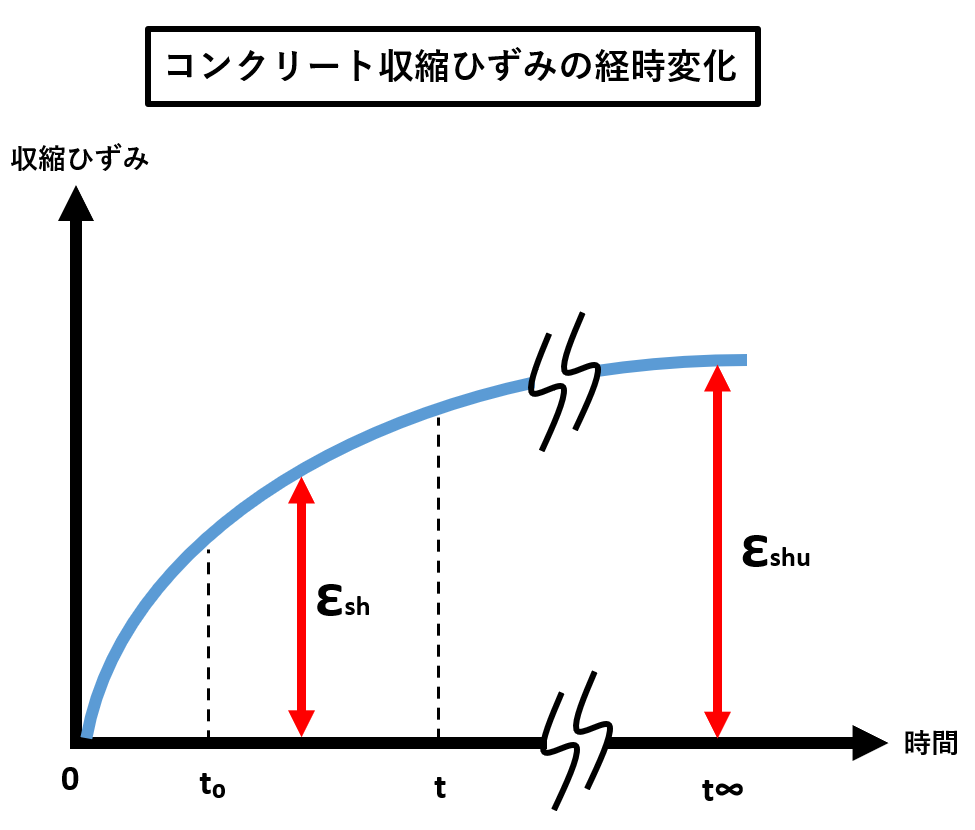

乾燥収縮は以下の図解のとおり、乾燥直後に大きく、徐々に小さくなり、長期にわたり進行します。

また一般にコンクリート中の単位水量が多く、水セメント比が高い配合で大きくなり、相対湿度が低い場合にも大きくなると言われています。

例えば水セメント比の高い高強度コンクリートでは、セメントの水和に伴いコンクリート中の水分が消費され、これにより大きな収縮(自己収縮)を引き起こす問題が生じています。

温度応力も含め、コンクリートの乾燥収縮あるいは自己収縮が内的あるいは外的に拘束されると、コンクリートに引張応力が発生し、これにより過大なひび割れが生じる恐れがあります。

よってコンクリート構造物の設計施工にあたっては、このことに十分留意してください。

さらに乾燥収縮させない対策としては、コンクリート表面がある程度の強度を発揮するまで、湿潤状態に保つようにしましょう。

シート養生や湿潤マット、定期的な散水などで対策することができます。

コンクリートのクリープとは?クリープひずみや乾燥収縮&コンクリート対策まとめ

コンクリートのクリープ現象とは、一定応力の下でひずみが徐々に進行する現象のこと

上記の図より、時間t₀において短時間に荷重を載荷すると、これに伴い弾性ひずみが発生する

一定の荷重を持続すると、時間の経過とともに「クリープひずみ」が増加する

乾燥収縮させない対策は、コンクリート表面がある程度の強度を発揮するまで、湿潤状態に保つ(シート養生や湿潤マット、散水)

以上です。

ありがとうございました。

この記事を書いた人

- 元公務員の土木ブロガー💻

- 国立大学の土木工学科卒業(学士、コンクリート研修室所属)

- 大学卒業後、某県庁の公務員(土木職)として7年間働いた経験をもつ(計画・設計・施工管理・維持管理)

- 1級土木施工管理技士、玉掛け、危険物取扱者乙4などの資格もち

- 今はブログで土木施工管理技士の勉強方法や土木知識をメインに情報発信中!