今回のテーマは【基準点測量とは?】

基準点測量の定義や目的、やり方までまるっとわかりやすく解説します。

さらに基準点測量の1級・2級・3級・4級基準点測量の違いも併せてチェックしてみてください。

それではさっそく参りましょう、ラインナップは目次からどうぞ 🙂

基準点測量とは?目的や級の違いをわかりやすく解説!

基準点測量の定義や違い、選点のポイントを見ていきましょう。

基準点測量とは?目的や種類・方式をわかりやすく解説

基準点測量とは、既知点を基に、新点を設置する測量のこと。

既知点には地上の平面位置となる経度や平面直角座標系の座標位置が定められており、ここから新点への方向や角度、距離をTSやGNSSにより観測することによって、新点の平面位置が決定します。

また、基準点測量の種類は1級~4級があり、やり方は結合多角方式(結合トラバース)によって行われます。

多角測量(トラバース測量)とは、基準点測量に用いられる測量方法でさまざまな方式があります。

多角測量の方式

- 開放多角測量

- 閉合多角測量

- 結合多角測量(結合多角方式、単路線方式)

さらにトラバース測量(多角測量)の計算方法について知りたい方は別記事でご確認ください。

作業規程の準則によれば、1級~2級基準点測量では「結合多角方式」、3級~4級基準点測量では「結合多角方式または結合単路線方式」により行われるとされています。

基準点測量1級・2級・3級・4級の違い

1級、2級、3級、4級基準点の違いは以下の表のとおり。

|

1級 基準点測量 |

2級 基準点測量 |

3級 基準点測量 |

4級 基準点測量 |

|

| 既知点の種類 | 電子基準点一~四等三角点

1級基準点 |

電子基準点一~四等三角点

1~2級基準点 |

電子基準点一~四等三角点

1~2級基準点 |

電子基準点一~四等三角点

1~3級基準点 |

| 既知点間距離 | 4,000 | 2,000 | 1,500 | 500 |

| 新点間距離 | 1,000 | 500 | 200 | 50 |

既知点間の距離や新点間距離が異なるので注意してください。

基準点測量をわかりやすく!選点のポイントは?

新点の設置位置条件はこんな感じ 🙂

新点の設置条件

- 地盤が堅固であること

- 測量地域全般に既知点の配点合わせた基準点の配点密度が必要かつ十分で均等であること

- 見通しがよく、後の利用や保存に適していること

- 全体の路線長は極力みじかくし、節点数をsくなく、節点間の距離は長くすること

- 敷地所有者または管理者の承諾が得られること

- GNSSにおいて、上空の視界を確保すること

- GNSSにおいて、障害電波の有無を確認すること

基本的には後続作業の利便性を考慮して、適切な位置に配置することが大切です。

また、設置するうえでの注意点をまとめましたので参考にしてください。

| 既知点の現地調査 | 既知点の現地調査は、点の記や地形図などを用いて実施し、標識(標石)の異常や位置を確認する

そして基準点状況調査報告書を作成し、発注者への成果品の1つとして提出する |

| 新点の選定 | 新点は既知点との配点と合わせた配点密度が必要かつ十分で均等になるように配置する

見通しや後続作業における利便性を考慮し、標識の長期保存に適した場所に設置する必要がある GNSS測量の場合は、上空視界の確保のほか、電波障害を引き起こすような発信源の有無、マルチパスの原因となるような構造物の有無についても考慮して選定すること |

| 建標承諾書の取得 | 永久標識を設置する場合は、その土地の所有者または管理者からの建標承諾書が必要

やむを得ず個人の私有地に設置しようとする場合には、事前に基準点設置の目的を十分に説明する必要がある |

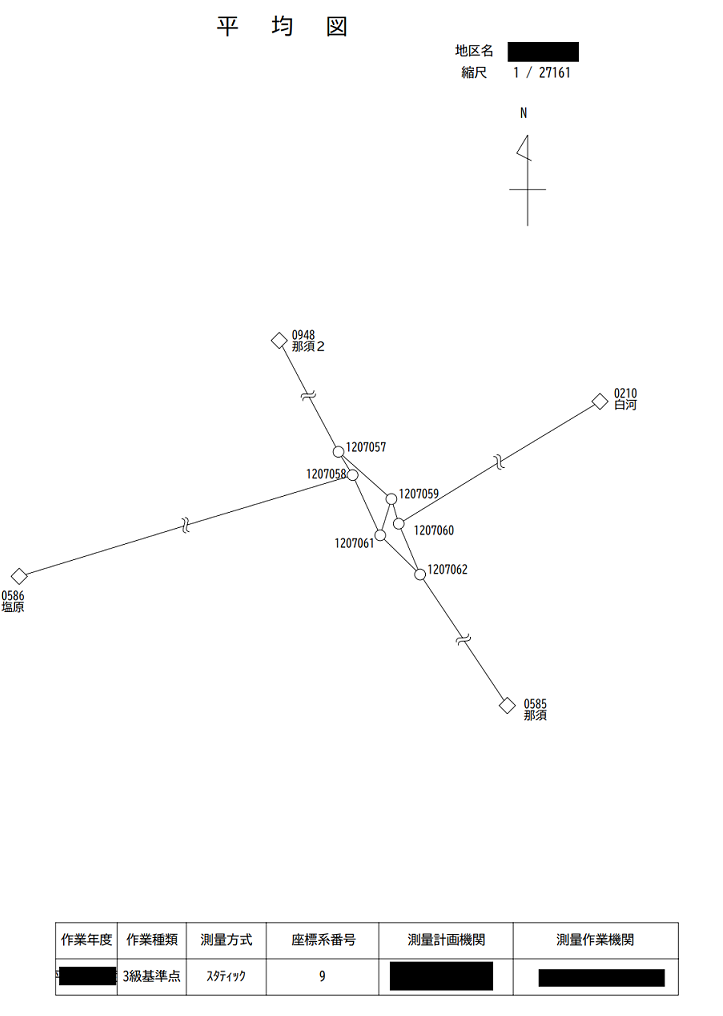

| 選点図・平均図の作成 | 新点を選定した後は、その位置や視通線などを地形図に記入し、選点図を作成する

選点図に基づいて測量作業規程に定める条件が適合しているかどうかを検討し、平均図を作成する 平均図は発注者の承認が必要 |

【例:平均図】

また測量は現地測量や路線測量といったものもあり、目的によって作業内容が一部ことなります。

基準点測量とは?やり方をわかりやすく解説

さて、つづいては、基準点測量のやり方を解説していきます。

作業規程の準則による基準点測量の手順は以下のとおりです。

基準点測量の流れ

- 作業計画

- 選点

- 測量標の設置

- 機器の点検

- 観測

- 計算

- 品質評価

- 成果の整理・納品

基準点測量のやり方➀作業計画

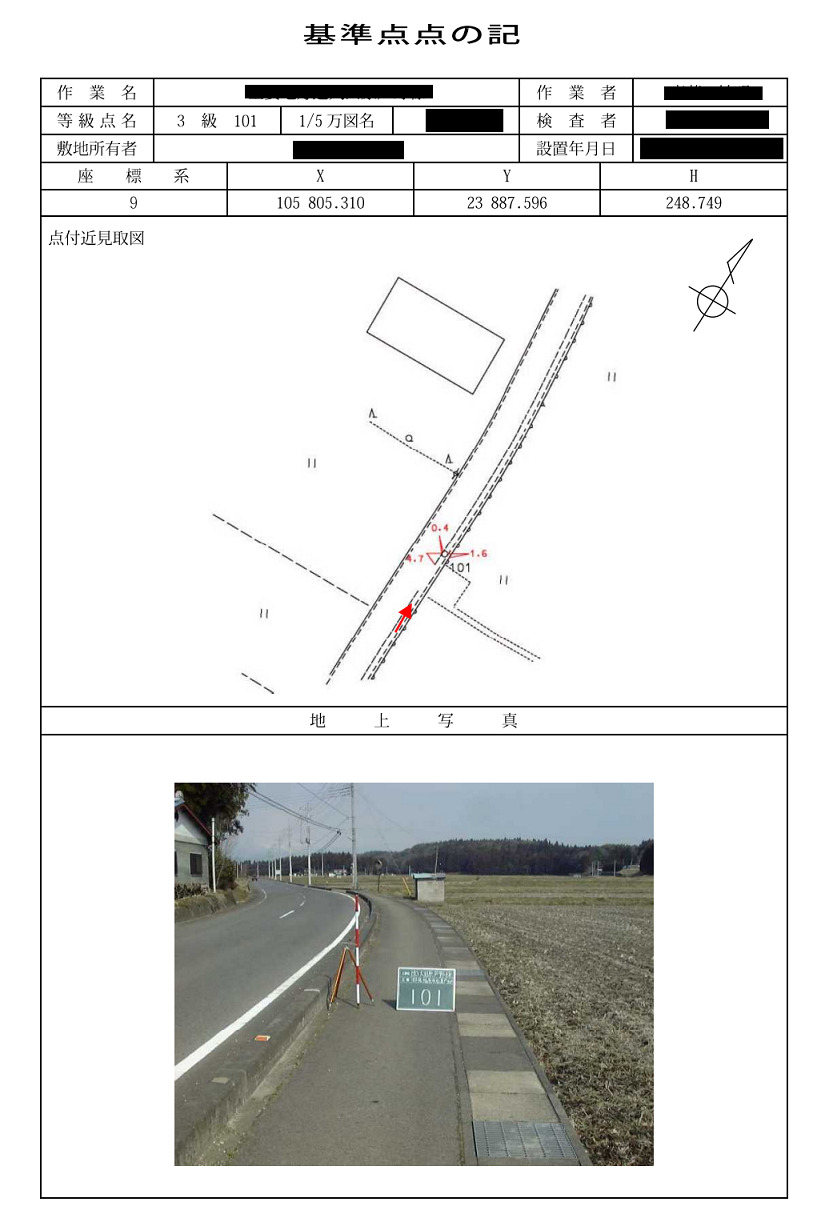

【例:点の記】

作業計画では、資料収集や調査を行い、平均計画図や作業計画書を作成します。

資料収集とは主に、点の記や配点図、地形図、既知点の情報(成果表)などをさします。

また、平均計画図とは距離観測や角度観測を実施する方向を地形図に表したもので、作業計画書は使用機器、作業期間、人員などを考えて決定した計画書のことです。

作業計画書や平均計画図はきほん、発注者に事前に提出して承諾を受けるに必要があるでしょう。

基準点測量のやり方②選点

選点とは、平均計画図に基づき、既知点の現地調査と新点の位置における選定を行い、選点図や平均図を作成する作業のことです。

新設点設置予定地域に立入り、作業の実施方法、その位置や偏心の有無を検討します。

またTSでの作業の場合は視通線の確保、GNSSによる場合は上空視界の確保に伴う樹木の伐採などの検討が必要です。

基準点測量のやり方③測量標の設置

測量標の設置とは、新点の位置に永久標識を設置する作業です。

標識の設置には、利用目的や現地の状況に応じて、地表に出すか埋没させるかなどの種類を選びましょう。

測量標の設置における種類には、

- 地上埋設

- 地下埋設

- 屋上埋設

の3種類があります。

そして設置後は、測量標設置位置通知書および点の記を作成します。

| 測量標設置位置通知書 | 永久標識の情報で、所在地や測量標の種類、設置年月日が記載されている

永久標識は設置後、速やかに国土地理院の長に通知する必要がある |

| 点の記 | 今後の測量でその点を利用するために作成されるもの

所在地や所有者、順路や周辺の地図、写真などの情報が記載されている |

基準点測量のやり方④機器の点検

観測に使用する機器は、観測着手前および観測期間中に適宜点検し、調整を行いましょう。

また、使用する機器は所定の検定に合格したものが用いられ、作業計画や目的に合わせて精度が選択されます。

基準点測量のやり方⑤観測

観測作業は平均図などに基づき、TS、GNSS機器などを用い、または併用して観測されるのがきほんです。

その方法は原則として結合多角方式によって実施され、用いる既知点数や路線長、偏心距離の制限などの作業方法が各等級の区分により定められています。

また、観測では以下の項目による手簿が作成され、後の計算作業に必要な数値をまとめた観測記簿が作成されます。

観測の項目

- 水平角

- 鉛直角

- 距離

- 偏心

基準点測量のやり方⑥計算

計算の目的は主に、新点の水平位置および標高を求めるために行うもので、点検計算と平均計算の2種類です。

そして点検計算にはそれぞれTS,GNSSによる観測の方法があります。

| 点検計算

観測値の良否を点検するため、観測終了後に現地で直ちに行う計算作業のこと 点検計算において、観測値が許容範囲を超えた場合には再測定を実施する |

TS

すべての点検路線について、水平位置および標高の閉合差を計算し、観測値の良否を判定する |

| GNSS

電子基準点間の結合計算(電子基準点のみを使用する場合) または重複する基線ベクトルの較差や環閉合差の計算(電子基準点のみを既知点とする場合以外)により観測値の良否を判定する |

|

| 平均計算

最終結果を求めるために実施され、観測値の標準偏差が求められる 平均計算は1~4級の等級区分によって各方法が定められている |

|

基準点測量のやり方⑦品質評価

品質評価は、作業後にデータが基準を満たしているかどうか確認および評価する作業です。

作業した受注者が品質評価手順に基づき行います。

基準点測量のやり方⑧成果の整理・納品

測量成果や観測手簿、メタデータの作成、基準点網図などの一連の観測作業を資料にまとめ、整理します。

そして発注者の検査を受けて合格であれば、無事「納品」となり、業務は完了です。

基準点測量とは何かをわかりやすく!やり方や目的まとめ

基準点測量とは、既知点を基に、新点を設置する測量のこと。

既知点には地上の平面位置となる経度や平面直角座標系の座標位置が定められており、ここから新点への方向や角度、距離をTSやGNSSにより観測することによって、新点の平面位置が決定する。

また、基準点測量の種類は1級~4級があり、やり方は結合多角方式(結合トラバース)によって行われ、多角測量(トラバース測量)とは、基準点測量に用いられる測量方法でさまざまな方式がある。

多角測量の方式

- 開放多角測量

- 閉合多角測量

- 結合多角測量(結合多角方式、単路線方式)

作業規程の準則によれば、1級~2級基準点測量では「結合多角方式」、3級~4級基準点測量では「結合多角方式または結合単路線方式」により行われる。

1級、2級、3級、4級基準点測量の違い

|

1級 基準点測量 |

2級 基準点測量 |

3級 基準点測量 |

4級 基準点測量 |

|

| 既知点の種類 | 電子基準点一~四等三角点

1級基準点 |

電子基準点一~四等三角点

1~2級基準点 |

電子基準点一~四等三角点

1~2級基準点 |

電子基準点一~四等三角点

1~3級基準点 |

| 既知点間距離 | 4,000 | 2,000 | 1,500 | 500 |

| 新点間距離 | 1,000 | 500 | 200 | 50 |

基準点測量の流れ

- 作業計画

- 選点

- 測量標の設置

- 機器の点検

- 観測

- 計算

- 品質評価

- 成果の整理・納品

基準点測量の新点の設置条件

- 地盤が堅固であること

- 測量地域全般に既知点の配点合わせた基準点の配点密度が必要かつ十分で均等であること

- 見通しがよく、後の利用や保存に適していること

- 全体の路線長は極力みじかくし、節点数をsくなく、節点間の距離は長くすること

- 敷地所有者または管理者の承諾が得られること

- GNSSにおいて、上空の視界を確保すること

- GNSSにおいて、障害電波の有無を確認すること

基準点を設置するときの注意点

| 既知点の現地調査 | 既知点の現地調査は、点の記や地形図などを用いて実施し、標識(標石)の異常や位置を確認する

そして基準点状況調査報告書を作成し、発注者への成果品の1つとして提出する |

| 新点の選定 | 新点は既知点との配点と合わせた配点密度が必要かつ十分で均等になるように配置する

見通しや後続作業における利便性を考慮し、標識の長期保存に適した場所に設置する必要がある GNSS測量の場合は、上空視界の確保のほか、電波障害を引き起こすような発信源の有無、マルチパスの原因となるような構造物の有無についても考慮して選定すること |

| 建標承諾書の取得 | 永久標識を設置する場合は、その土地の所有者または管理者からの建標承諾書が必要

やむを得ず個人の私有地に設置しようとする場合には、事前に基準点設置の目的を十分に説明する必要がある |

| 選点図・平均図の作成 | 新点を選定した後は、その位置や視通線などを地形図に記入し、選点図を作成する

選点図に基づいて測量作業規程に定める条件が適合しているかどうかを検討し、平均図を作成する 平均図は発注者の承認が必要 |

以上です。

ありがとうございました。