水準測量とは、地表面の高低差を正確に求めるための測量のこと。

任意の点の標高を求めるには、2点間の高低差のほか、標高に定められている基準点(水準点)が必要です。

水準測量の種類や方法、使用機械などをわかりやすい図解で解説していきます。

さらに野帳の書き方や計算方法もチェックしておきましょう。

それではさっそく参りましょう、ラインナップは目次からどうぞ 😀

水準測量をわかりやすい図解で解説!定義や用語

水準測量の基本を確認していきましょう。

水準測量の定義をわかりやすく

水準測量とは、水準器(レベル)を使って地面・GLの高さを測量することです。

構造物を設置するとき、設計通りに施工するためには測量が欠かせません。

地盤の高さを明らかにする、工事前の大切な準備作業とも言えます。

水準測量の基準や標高

水準測量における基準や標高については、国土地理院が定めています。

例えば東京湾の界面高さや1級・2級水準点など、測量する上で基準となるものがありますので、お手すきの際に確認してみて下さい。

水準測量で使う野帳の書き方や計算方法

水準測量で使う野帳の書き方や計算方法について解説します。

野帳の記入例と書き方をわかりやすく解説

そもそも野帳とは、水準測量の結果を書き込む手帳のことです。

| 地点 | 距離 | 後視 | 器械高 | 前視 | 基準高 |

| KBM | ②1.146 | ③5.242 | ➀4.096 | ||

| C‐21 | 0.056 | 0.797 | 5.058 | ④0.981 | ⑤4.261 |

| C‐20 | 0.038 | 1.056 | 5.062 | 1.052 | 4.006 |

| C‐19 | 0.047 | 0.993 | 5.042 | 1.013 | 4.049 |

上記の表の➀~⑤についての書き方(意味)が以下のとおりとなります。

ポイント

➀4.096は、現場にあるKBM・基準の高さのこと

②1.146は、水準測量の機械を現場に据え付けてKBMに設置したスタッフを測量した記録

③5.242は、「4.096」と「1.146」を足し算したもので、数字は設置した水準器の高さ・標高になる

④0.981は、測量したい擁壁の天端においたスタッフを測量した記録

⑤4.261は③5.242から④0.981を引き算したもので、この数字が擁壁の天端高になる

水準測量に使う野帳の計算方法

水準測量をする際には、野帳と呼ばれる手帳を使用することが多いです。

最近はデジタル化されていますが、紙の野帳もまだまだ根強い人気があります。

なかは左側がマス目、右側がメモが取れるノートになっていることが多いです。

水準測量の野帳の書き方としては以下の図を参考にするのもよいでしょう。

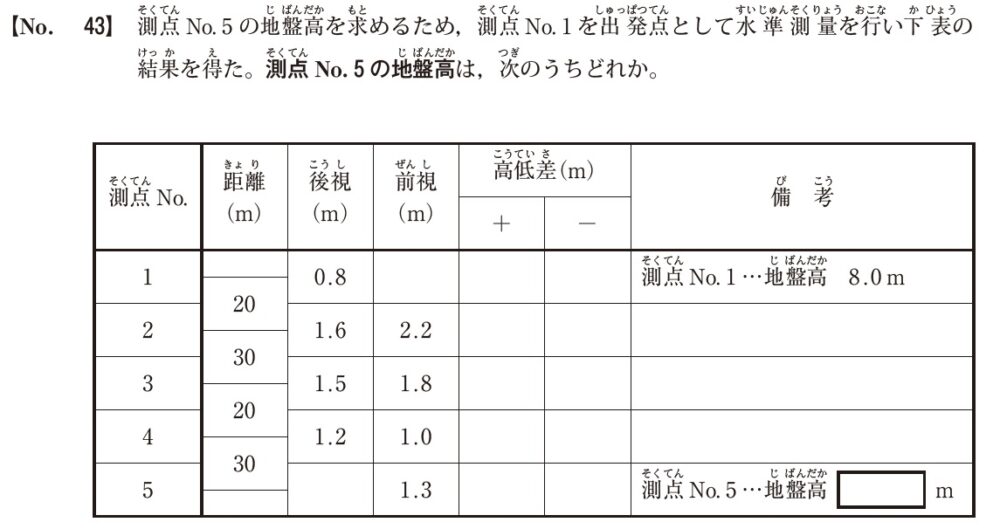

2級土木の過去問ですが、水準測量の計算方法(地盤高を求める方法)は以下のとおりです。

| 測点No. | 距離

(m) |

後視

(m) |

前視

(m) |

高低差(m) | 備考 | |

| 昇(+) | 降(‐) | |||||

| No.1 | 0.8 | 測点No.1…地盤高8.0m | ||||

| No.2 | 20 | 1.6 | 2.2 | 1.4 | ||

| No.3 | 30 | 1.5 | 1.8 | 0.2 | ||

| No.4 | 20 | 1.2 | 1.0 | 0.5 | ||

| No.5 | 30 | 1.3 | 0.1 | 測点No.5…地盤高6.4m | ||

No.2の地盤高: 8.0m (No.1の地盤高) + (0.8m (No.1の後視)‐2.2m (No.2の前視)) = 6.6m

No.3の地盤高: 6.6m (No.2の地盤高) + (1.6m (No.2の後視)‐1.8m (No.3の前視)) = 6.4m

No.4の地盤高: 6.4m (No.3の地盤高) + (1.5m (No.3の後視)‐1.0m (No.4の前視)) = 6.9m

No.5の地盤高:6.9m (No.4の地盤高) + (1.2m (No.4の後視) -1.3m (No.5の前視)) = 6.8m

後視や前視の値から、高低差や地盤高を算出することができます。

水準測量のやり方とスタッフの読み方を簡単にわかりやすく解説

それでは実際に水準測量をするときのポイントです。

水準測量のやり方

水準測量のやり方としては、スタッフと呼ばれる標尺を前後に振って、その値をレベルで読み取ります。

スタッフを前後に振る理由としては、スタッフが斜めになっていて、読みのズレが生じます。

よって垂直でもっているつもりでも斜めになっていることがあるので、前後に振ってその平均値を確認したほうがズレが少なくなります。

そして目盛が「最小値」の時が垂直の状態であるため、一番小さな値の時に目盛を読み取ります。

スタッフ目盛りの読み方

- 0~1mは赤色、1~2mは白、2~3mは赤色と交互に色分けされています。(色んな色あり)

- 左側の大きな数字は「m」を表しています。

- 右側の小さな数字は「㎝」を表しています。

- 数字の上端が目盛に合うようになっています。

- 中央の黒いブロックは5㎜単位で明示されています。

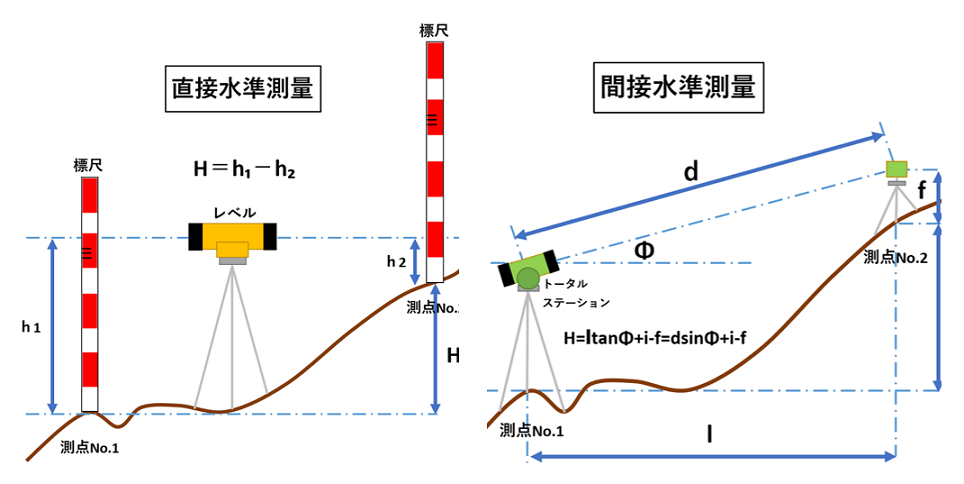

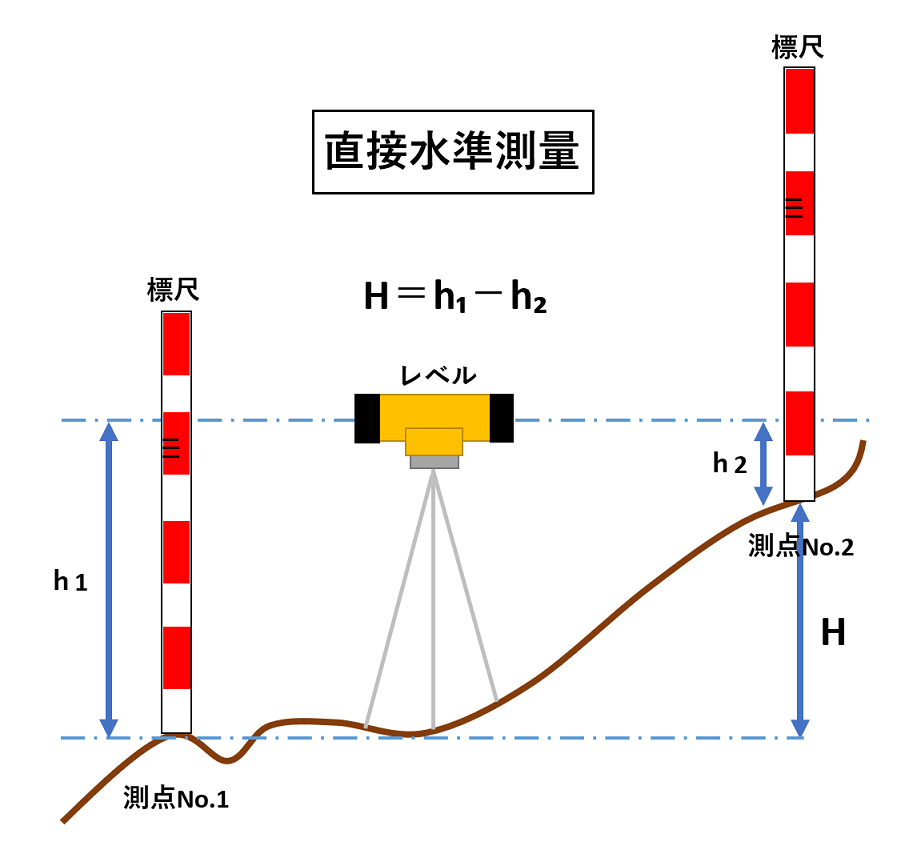

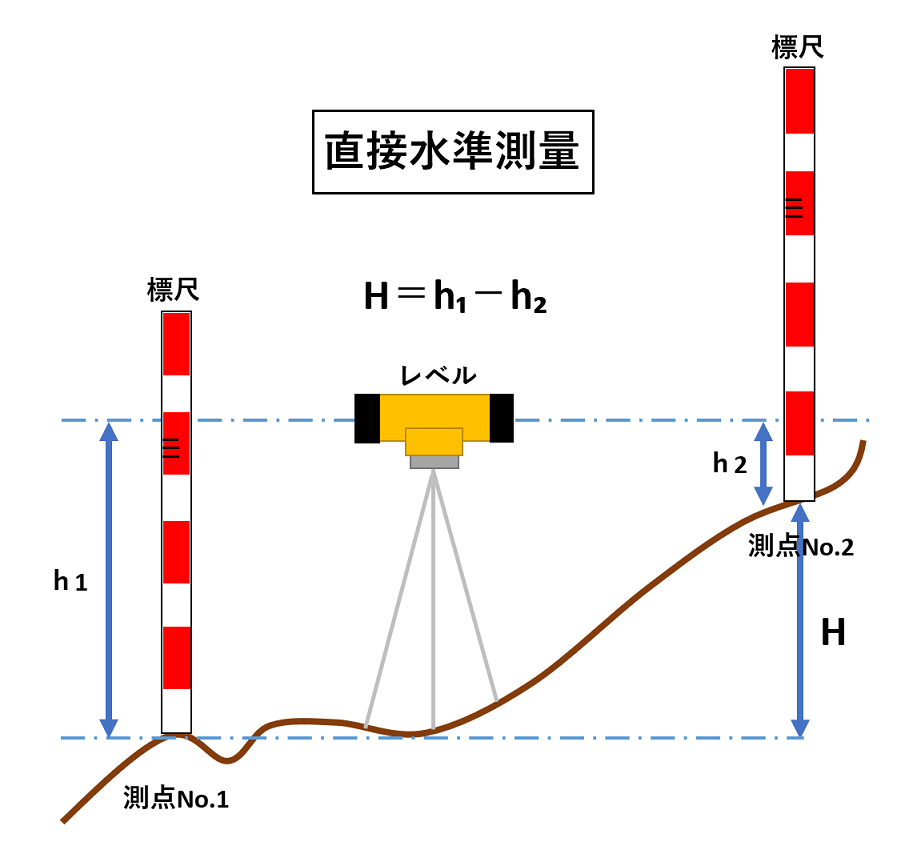

直接水準測量!レベル測量のやり方をわかりやすく

【直接水準測量★イメージ】

測量のうち、水準測量は大きく分けて2種類あり、直接水準測量と間接水準測量があります。

直接水準測量の代表的な測量機や器具としては「レベル(水準儀)と標尺(スタッフ)」を使います。

レベルは望遠鏡の水平視準線により、2点間に鉛直に立てられた標尺の目盛りを読み取ります。

そして標尺は棒状の尺であり、一般的な水準測量では3~5m程度で5mm間隔のメモリがつけられ、最小読み取り値は1mmです。(アルミ製)

さらに精度の高い水準測量を行う場合は、0.01mmまで測定できる標尺が用いられます。(インバール製)

しかし近年では、デジタル画像技術を利用した電子式レベルも一般的になっています。

バーコードに似たパターンが刻まれた専用の標尺を用いることにより自動的に目盛りをよむことができる「デジタルレベル」が使用されています。

水準点(ベンチマーク:B.M.)は標高を表す点であり、水準測量を行う場合の基準となり、水準原点から実測されます。

水準原点とは、日本の陸地の高さを表す基準となる点のことで、東京湾平均海面(T.P)を±0mとし、ここから陸地へ24.4140mのところに水準原点を定めています。

一方、標高の測定で誤差が発生した場合、以下のように調整を行います。

①往復で高低差を測定した場合は平均値をとる

②同一点に閉合している場合は、以下の式を適用します。

各測点の調整量=-閉合誤差×出発点からのキョリ/キョリの総和(ただし、閉合誤差がプラスの場合)

さらにくわしい水準測量の誤差については、別記事でご確認ください。

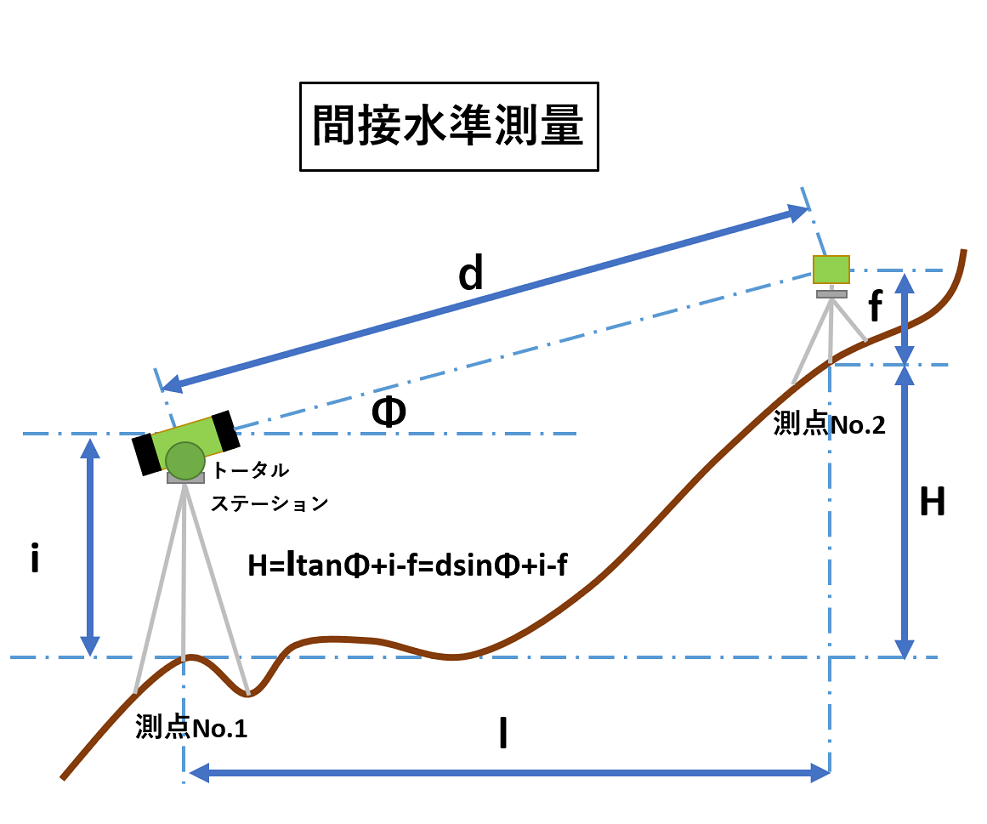

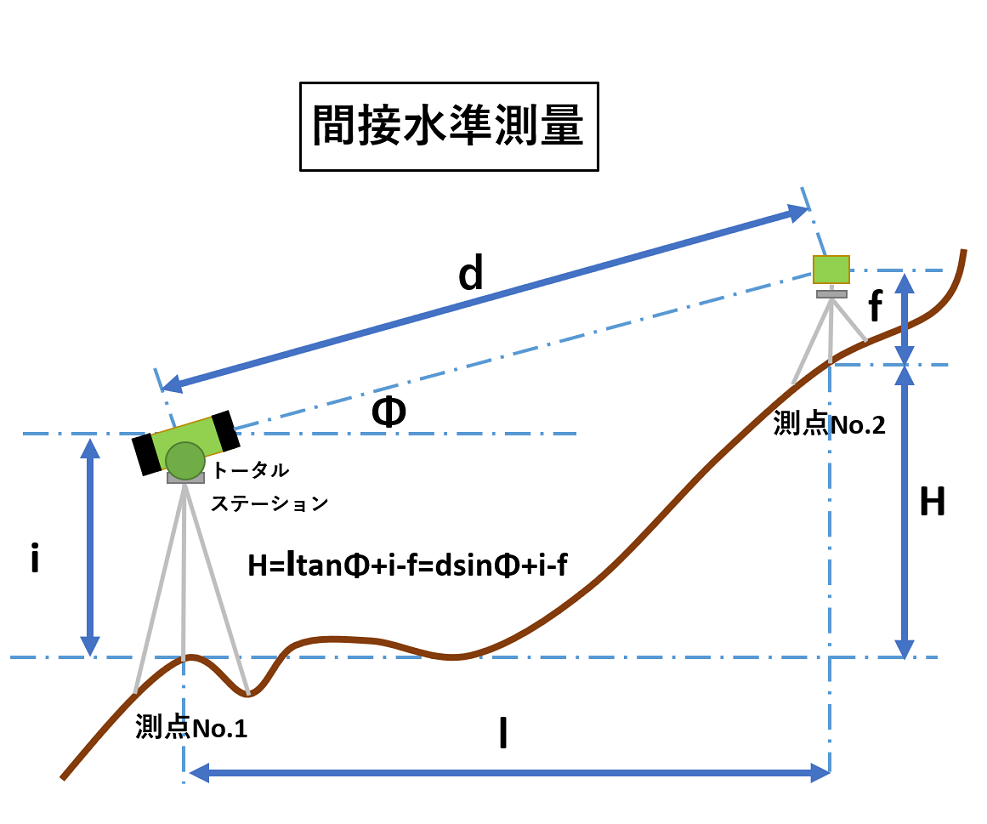

間接水準測量のやり方をわかりやすく解説

【間接水準測量★イメージ】

間接水準測量は、角やキョリ、気圧などを測定して高低差を求めます。

代表的なものとしては「トータルステーション」などで2点間の鉛直角と水平距離または斜距離を測定し、三角法で高低差を求める三角水準測量などが挙げられます。

しかし直接水準測量よりは精度が低いのがデメリットです。

直接水準測量を行うことができない海や川での測量に使用されています。(渡海水準測量・渡河水準測量)

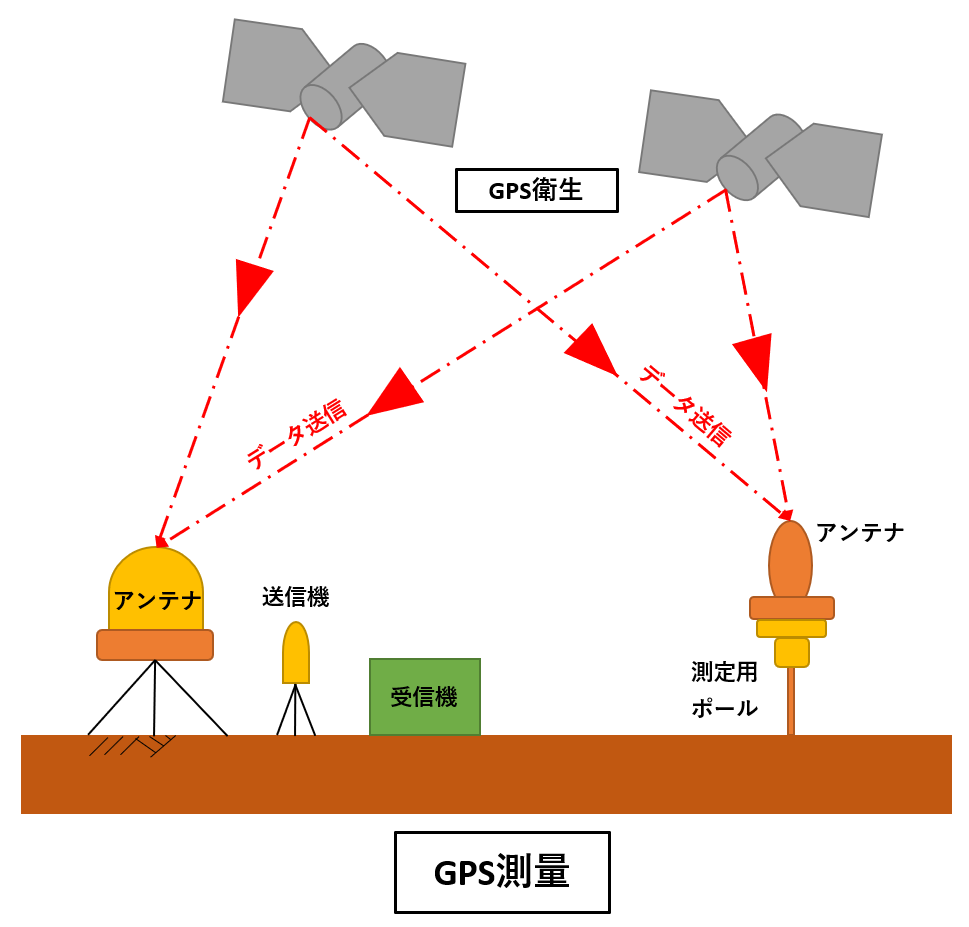

また一方で、近年はGPSやGLONASS等の衛生測位システムがが発展し、高精度な水準測量が行えるようになりました。

この測量は【GNSS水準測量】と言われています。(以下、図解参照)

GPS測量の特徴や誤差GNSS測量とのちがいについては別記事でご確認ください。

水準測量をわかりやすい図解で解説!レベル測量のやり方まとめ

| 水準測量 | ||

| 直接水準測量 |  |

代表的な測量機や器具としては「レベル(水準儀)と標尺(スタッフ)」を使う

レベルは望遠鏡の水平視準線により、2点間に鉛直に立てられた標尺の目盛りを読み取る。 そして標尺は棒状の尺であり、一般的な水準測量では3~5m程度で5mm間隔のメモリがつけられ、最小読み取り値は1mm(アルミ製) さらに精度の高い水準測量を行う場合は、0.01mmまで測定できる標尺が用いられる。(インバール製) しかし近年では、デジタル画像技術を利用した電子式レベルも一般的になっている。 バーコードに似たパターンが刻まれた専用の標尺を用いることにより自動的に目盛りをよむことができる「デジタルレベル」が使用されている |

| 間接水準測量 |  |

角やキョリ、気圧などを測定して高低差を求める

代表的なものとしては「トータルステーション」などで2点間の鉛直角と水平距離または斜距離を測定し、三角法で高低差を求める三角水準測量などがある。 しかし直接水準測量よりは精度が低いのがデメリット 直接水準測量を行うことができない海や川での測量に使用されている。(渡海水準測量・渡河水準測量) |

※近年はGPSやGLONASS等の衛生測位システムがが発展し、高精度な水準測量が行えるようになった。

以上です。

ありがとうございました。