今回のテーマは【路線測量】

路線測量の作業手順や内容(方法)についてまるっと解説していきます。

またIPや中心線測量のやり方も併せてチェックしていきましょう。

それではさっそく参りましょう、ラインナップは目次からどうぞ 🙂

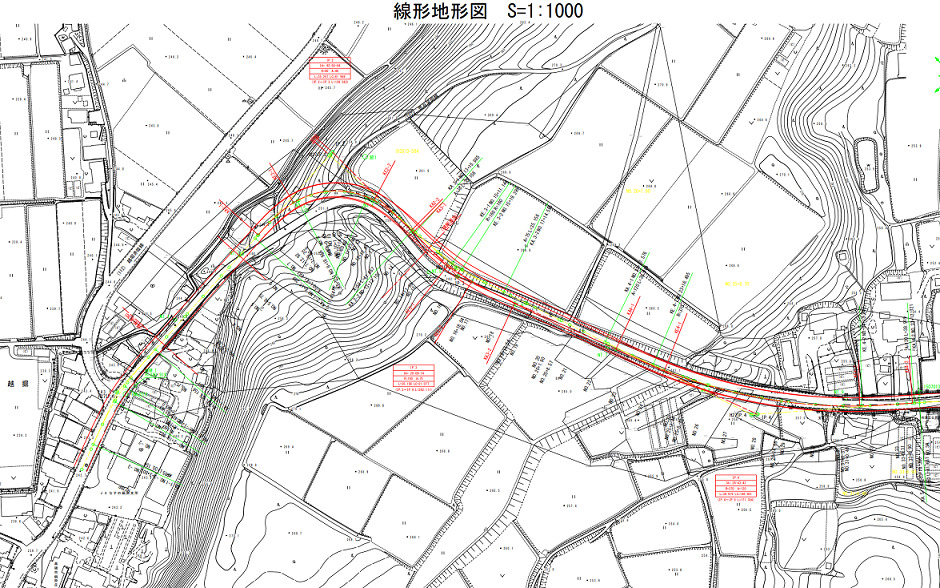

路線測量の手順とは?測量のIPや中心線測量のやり方(線形地形図の作成)

路線測量とは、線状構造物をつくるための調査、計画、設計などに用いられる測量です。

線状構造物とは道路、水路、鉄道などが挙げられますが、大半が「道路」を新しくつくったり、線形を変更したりするときに実施されます。

路線測量の流れ(手順)は以下のとおりです。

| 手順 | 作業の流れ | |||

| ① | 作業計画 | |||

| ② | 線形決定 | |||

| ③ | IPの設置 | |||

| ④ | 中心線測量 | 仮BM設置測量 | ||

| ⑤ | 縦断測量 | 横断測量 | 詳細測量 | 用地幅杭設置測量 |

| ⑥ | 品質評価 | |||

| ⑦ | データの作成 | |||

| ⑧ | 資料の検査 | |||

| ⑨ | 成果品の納品 | |||

手順➀作業計画

測量の前に、資料の収集や計画路線のための調査を行います。

そして作業方法や工程、使用機材などを計画準備し、計画書を作成する作業です。

手順②線形決定

路線選定の結果に基づき、地形図上の位置を座標として定め、線形図に新たな路線を重ねた図面を作成します。

手順③IPの設置

IPとは直線道路の中心線どうしが交わる部分のこと。

線形決定で定められたIPの座標を現地に測設するか、現地に直接設置されたIPに近くの基準点から測量して座標値を与える作業です。

IPは4級以上の基準点に基づき放射法などに位置が決定され、そして標杭(IP杭)を設置します。

手順④中心線測量のやり方

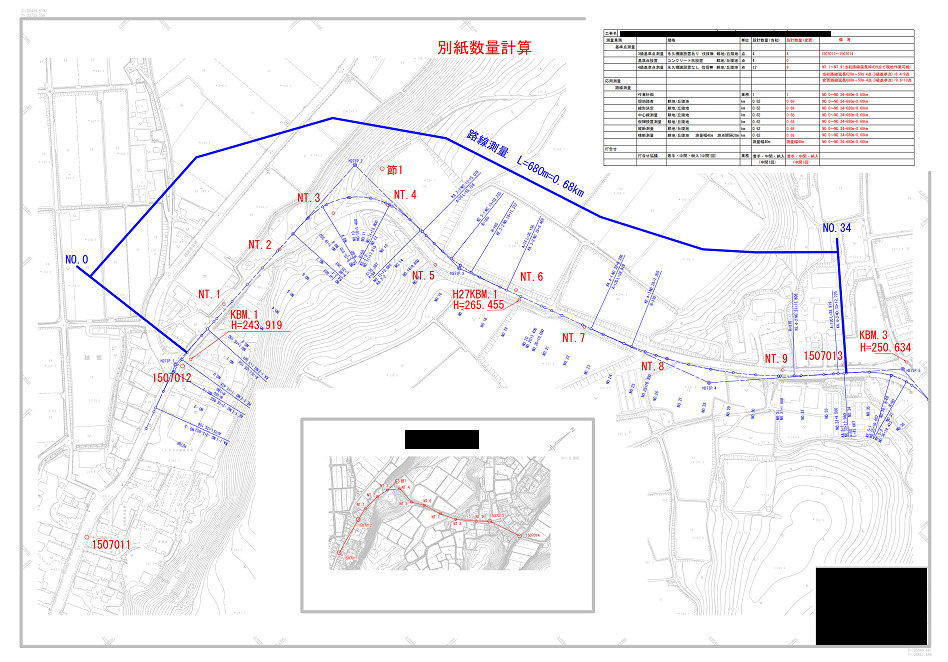

【路線測量における図面作成イメージ】

路線における主要点や中心点を現地に設置し、線形地形図を作成する作業です。

中心杭の設置は4級以上の基準点、IPおよび主要点に基づき、放射法などにより行われます。

また中心杭は、道路中心線上に20m間隔で設置されることが一般的です。

道路における曲線の計算方法はクロソイド曲線によって定めます。

クロソイド曲線の計算方法については別記事でご確認ください。

手順⑤仮BM設置測量

縦断測量や横断測量に必要な仮の水準点(仮BM:KBM)を現地に設置し、標高を定める作業のことです。

仮BM設置測量は、平地においては3級水準測量、山地においては4級水準測量により行います。

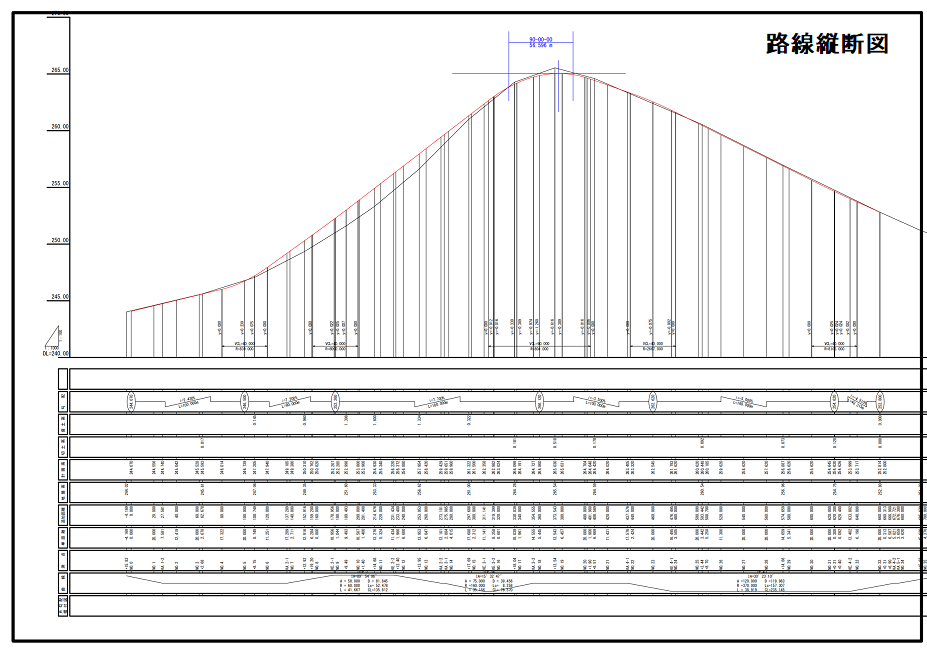

手順⑥縦断測量

【路線測量(縦断図)】

中心杭高、中心点ならびに中心線上の地形変化点の地盤高および中心線の主要な構造物の標高について、縦断的なデータを収集し図面にまとめる作業です。

縦断図は、距離を表す横の縮尺は平面線形を表した地形図と同一とし、高低差を表す縦の縮尺は、横の縮尺の5倍または10倍を標準とします。

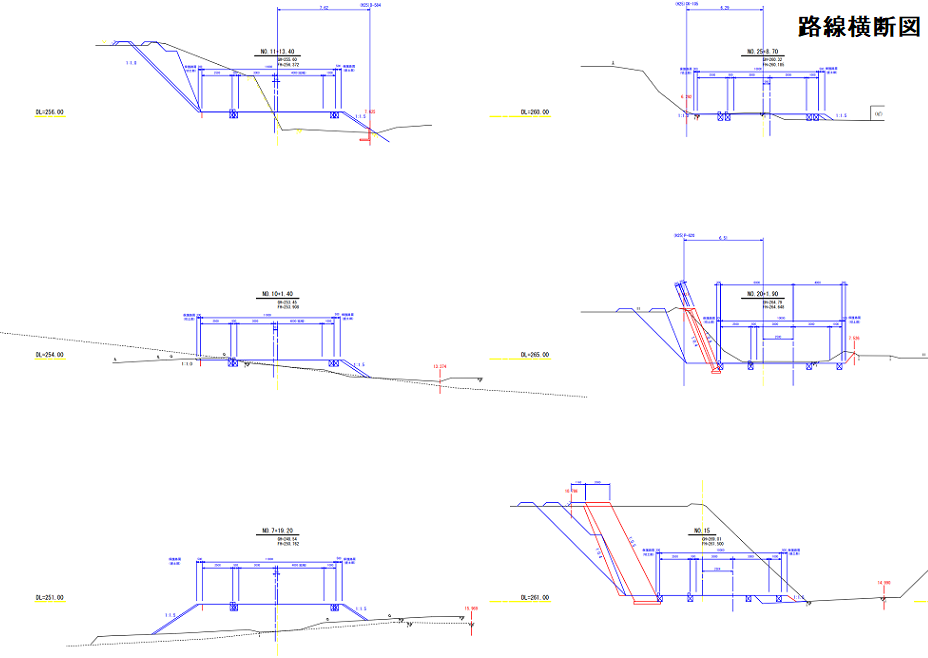

手順⑦横断測量

【路線測量(横断図)】

中心杭を基準とし、中心点からの距離および地盤高を定め、横断図面を作成します。

横断測量は直接または簡易水準測量で実施し、縮尺は縦断図面と同一とするのが一般的です。

手順⑧詳細測量

設計に必要は平面図、縦断図、横断図についてより詳細なデータをまとめる作業です。

詳細平面図データの地図情報レベルは250を標準としています。

手順⑨用地幅杭設置測量

道路を新しくつくったり拡幅したりするときには、新たに用地(土地)が必要になります。

その用地取得などに関係する範囲を示すため、所定の位置に用地幅杭を設置し、杭打図を作成する作業です。

用地測量の流れは別記事でご確認ください。

路線測量の手順と方法!測量のIPや中心線測量のやり方(線形地形図の作成)まとめ

| 手順 | 作業の流れ | |||

| ① | 作業計画:測量の前に、資料の収集や計画路線のための調査を行う | |||

| ② | 線形決定:路線選定の結果に基づき、地形図上の位置を座標として定め、線形図に新たな路線を重ねた図面を作成 | |||

| ③ | IPの設置

IPとは直線道路の中心線どうしが交わる部分のこと。 線形決定で定められたIPの座標を現地に測設するか、現地に直接設置されたIPに近くの基準点から測量して座標値を与える作業 |

|||

| ④ | 中心線測量

路線における主要点や中心点を現地に設置し、線形地形図を作成する作業 中心杭の設置は4級以上の基準点、IPおよび主要点に基づき、放射法などにより行われる また中心杭は、道路中心線上に20m間隔で設置されることが一般的 |

仮BM設置測量

縦断測量や横断測量に必要な仮の水準点(仮BM:KBM)を現地に設置し、標高を定める作業 仮BM設置測量は、平地においては3級水準測量、山地においては4級水準測量により行う |

||

| ⑤ | 縦断測量

中心杭高、中心点ならびに中心線上の地形変化点の地盤高および中心線の主要な構造物の標高について、縦断的なデータを収集し図面にまとめる作業 縦断図は、距離を表す横の縮尺は平面線形を表した地形図と同一とし、高低差を表す縦の縮尺は、横の縮尺の5倍または10倍を標準 |

横断測量

中心杭を基準とし、中心点からの距離および地盤高を定め、横断図面を作成 横断測量は直接または簡易水準測量で実施し、縮尺は縦断図面と同一とするのが一般的 |

詳細測量

設計に必要は平面図、縦断図、横断図についてより詳細なデータをまとめる作業 詳細平面図データの地図情報レベルは250を標準 |

用地幅杭設置測量

その用地取得などに関係する範囲を示すため、所定の位置に用地幅杭を設置し、杭打図を作成する作業 |

| ⑥ | 品質評価 | |||

| ⑦ | データの作成 | |||

| ⑧ | 資料の検査 | |||

| ⑨ | 成果品の納品 | |||

以上です。

興味のある方はぜひご覧ください。

ありがとうございました。