住宅における階段寸法や手すり高さ・位置などについて、建築基準法に基づきまとめました。

住宅のリフォームや住宅購入時の確認などにぜひお使いください。

それではさっそく参りましょう、ラインナップは目次からどうぞ 😉

階段手摺(手すり)高さの基準とは?位置や建築基準法を解説

階段手摺(手すり)の建築基準法

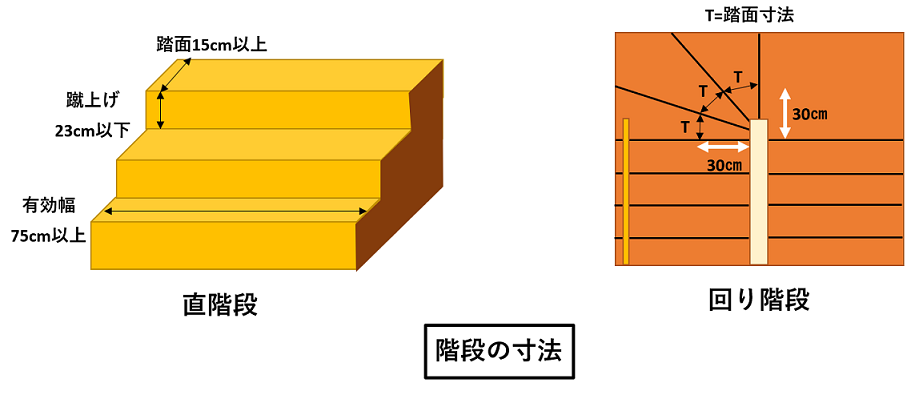

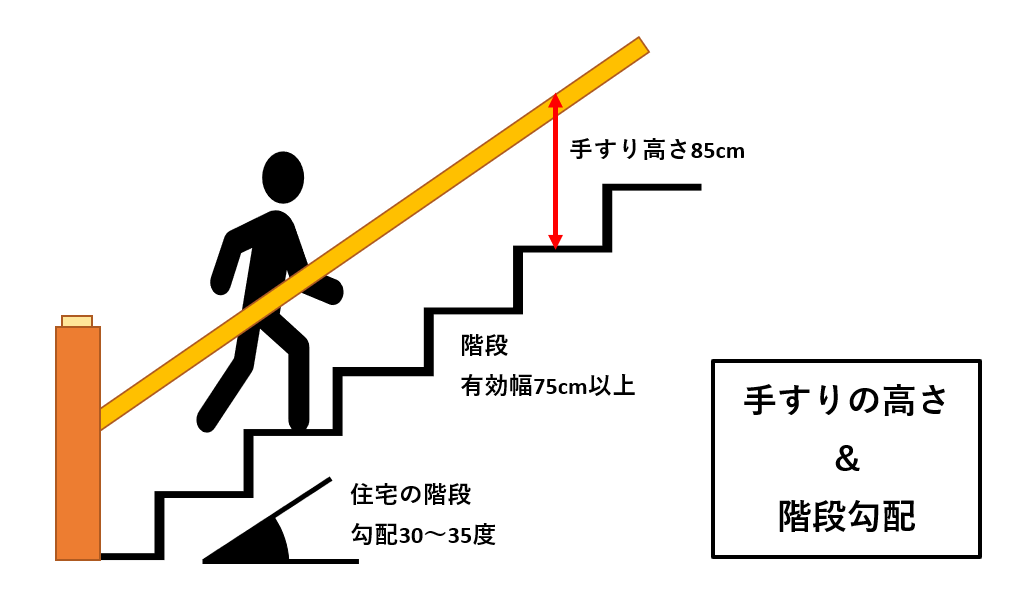

住宅で設置される階段の有効幅は75cm以上とされ、これは建築基準法に基づき定められています。

さらに蹴上げ(けあげ)23cm以下、踏面(ふみづら)15cm以上と定められています。

回り階段の場合は測定する位置によって寸法が異なるため、幅の狭い方の端から30㎝の位置で測った寸法を踏面の寸法とします。

階段の種類について確認したい方は別記事でご確認ください。

かんたんな図解は以下のとおりです。

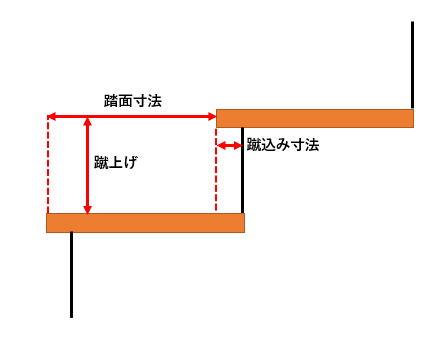

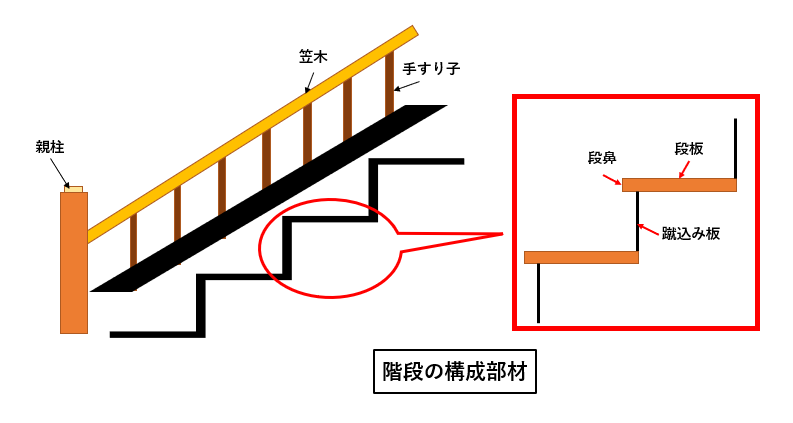

そして階段に蹴込み(けこみ)がある場合、蹴込み部分の寸法は踏面寸法に含まれませんので注意しましょう。(以下、図解参照)

また、多くの人が利用する学校や公共施設、共同住宅の共用部分などの階段では、住宅よりも蹴上げの寸法は小さく、踏面の寸法は大きく規定されています。

一方、手すりの高さは建築基準法の定めはありませんが、一般に85cm程度が適当であり、少なくとも片側には安全のために手すりをつけることが義務づけられています。

そして転落防止のため、階段や踊り場の両側には壁などを設ける必要がありますが、手すりがある部分には壁などを設けなくても大丈夫です。

なお、高さ1m以下の階段部分には、手すりや壁などを設けなくても良いとされています。

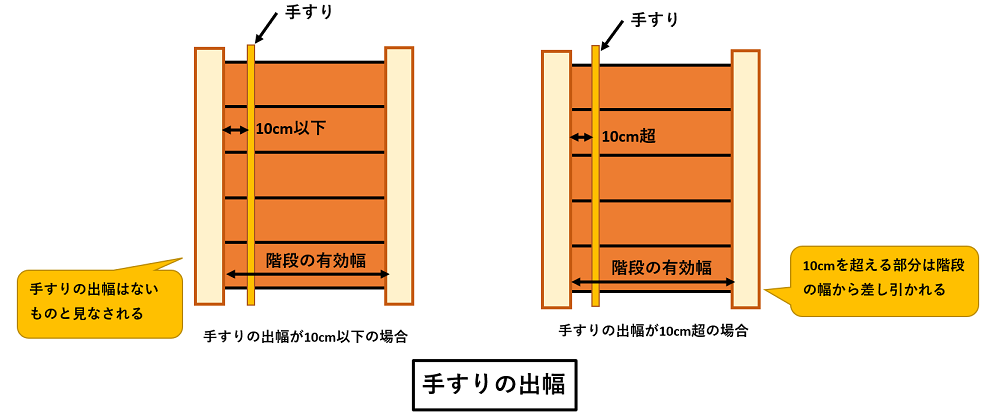

また、階段有効幅の算定上、手すりの出幅(壁から手すりの最もでっぱった部分までの距離)が10cm以下の場合、手すりはないものと見なされます。

10cmを超えた場合は、10cmを超えた部分の寸法が有効幅から差し引かれますのでご注意ください。(以下、図解参照)

2階以上にあるバルコニーや屋上にある手すりの高さは、転落防止のため110cm以上とするよう定められています。

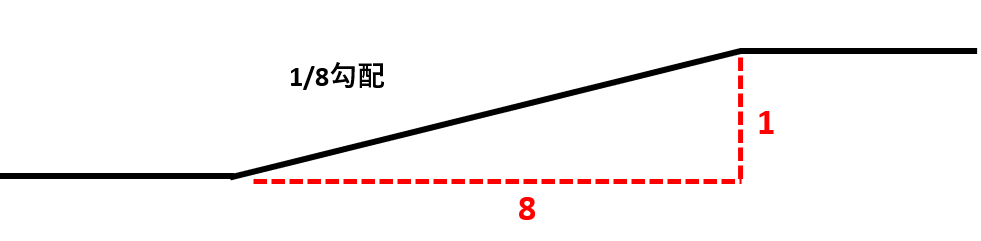

階段の代わりにスロープ(斜路)を設ける場合、その勾配は1/8以下とし、表面は滑りにくい材料で仕上げる必要があります。

階段や手すりの勾配&構成部材!寸法や名称しっかりチェック

階段の寸法を示す名称に、蹴上げ(けあげ)と踏面(ふみづら)、蹴込みなどがあります。

ただし、最低寸法の階段では57度程度の急勾配になってしまうため、階段の昇降しやすさを考えて決めることが大切です。

一般に住宅の階段は、30~35度程度の勾配が適当であると言われています。(以下、図解参照)

なお、昇降しやすい階段の寸法を求める目安として、

【2R+T=63】R:蹴上げの寸法、T:踏面の寸法

という式があります。

蹴上げの寸法Rと踏面の寸法Tが関係し、2R+Tの計算数値が63程度であれば、昇り降りしやすい階段であると言われていますので、ぜひチェックしてみてください。

さらに言えば、建築面積も関連してきますので、併せてチェックしておくとよいでしょう。

また階段&手すりの構成部材と名称は以下のとおりです。

| 階段 | 段板(だんいた) |  |

| 段鼻(だんばな) | ||

| 蹴込み板(けこみいた) | ||

| 手すり | 親柱 | |

| 手すり子

※住宅設計指針では、転落防止のため間隔は11cm以下としている |

||

| 笠木(かさぎ) |

階段手摺(手すり)高さの基準とは?位置や建築基準法まとめ

ポイント

- 住宅で設置される階段の有効幅は75cm以上

- 蹴上げ(けあげ)23cm以下、踏面(ふみづら)15cm以上

- 手すりの高さは建築基準法の定めはないが、一般に85cm程度が適当(高齢者用には手すり高さ75~80cm程度が適当)

- 高さ1m以下の階段部分には、手すりや壁などを設けなくても良い

- 2階以上にあるバルコニーや屋上にある手すりの高さは、転落防止のため110cm以上

- 階段の代わりにスロープ(斜路)を設ける場合、その勾配は1/8以下

- 一般に住宅の階段は、30~35度程度の勾配が適当

| 階段 | 段板(だんいた) |  |

| 段鼻(だんばな) | ||

| 蹴込み板(けこみいた) | ||

| 手すり | 親柱 | |

| 手すり子

※住宅設計指針では、転落防止のため間隔は11cm以下としている |

||

| 笠木(かさぎ) |

以上です。

ありがとうございました。