今回のテーマは【補強土壁工法】

種類や特徴などは図解を使って分かりやすく解説しましたのでぜひご覧ください。

さらにジオテキスタイルやテールアルメ、多数アンカーの違いなどもまとめています。

それではさっそく参りましょう、ラインナップは目次からどうぞ 🙂

ジオテキスタイルとテールアルメの違いとは?補強土壁工法の種類&特徴

補強土壁工法の定義を簡単に

補強土壁工法は、鉄筋や帯鋼、ジオテキスタイルなどの補強材を盛土内あるいは地盤と盛土の境界部、地山などに配置して、

- 土圧の軽減

- 盛土および斜面の安定化

- 地盤の支持力増大

などを図る工法の総称です。

なお、盛土補強については、補強材の抵抗(土と補強材の摩擦抵抗と補強材の強度、かみ合わせの効果)によって土塊全体の安定性や強度を高めることができます。

それらによって以下の特徴が見られます。

補強土壁工法の特徴

- 施工が容易で工程の短縮が可能

- 他の材料を使用した土構造物に比べて軽量化できる

- 柔構造であることから沈下に追随しやすい

- 経済性に優れている

このことから、補強土工を利用した補強土壁や急勾配の盛土、あるいは軟弱地盤上の盛土、自然斜面の補強などに広く用いられています。

一方で、土留め壁も併せて確認しておきたい工法ですので、ぜひ別記事でご確認ください。

補強土壁工法の種類(テールアルメ・ジオテキスタイル・多数アンカー)

補強土壁工法について、種類としては以下のとおりです。

補強土壁工法の種類

- テールアルメ工法

- ジオテキスタイルによる盛土補強工法

- 多数アンカー式擁壁工法

テールアルメ工法の特徴

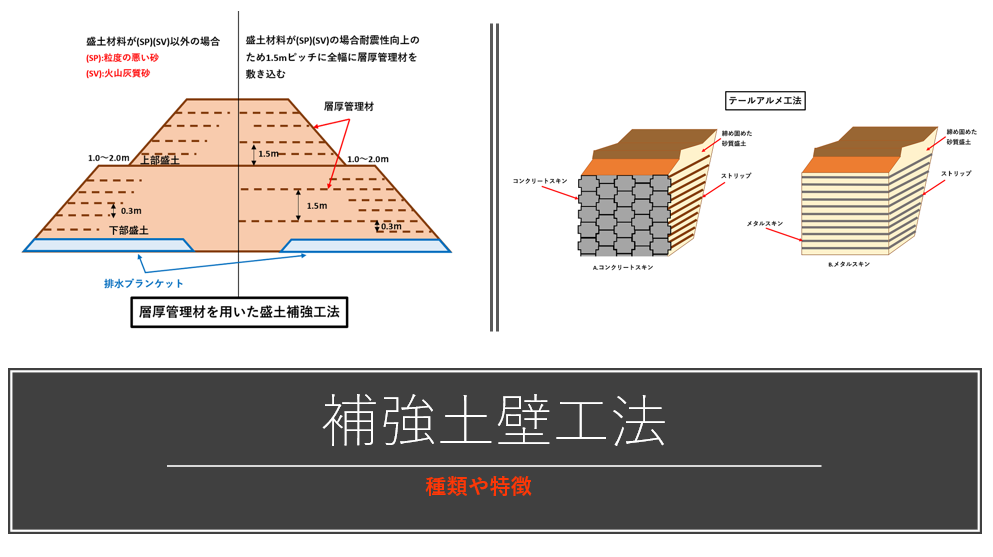

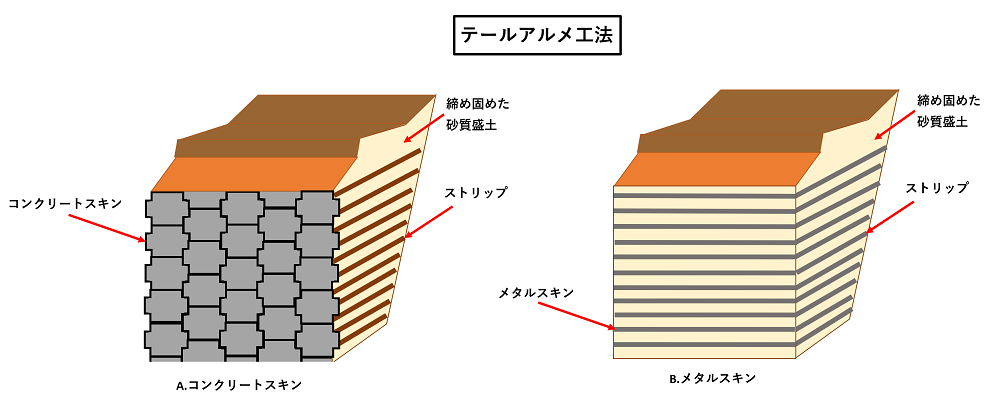

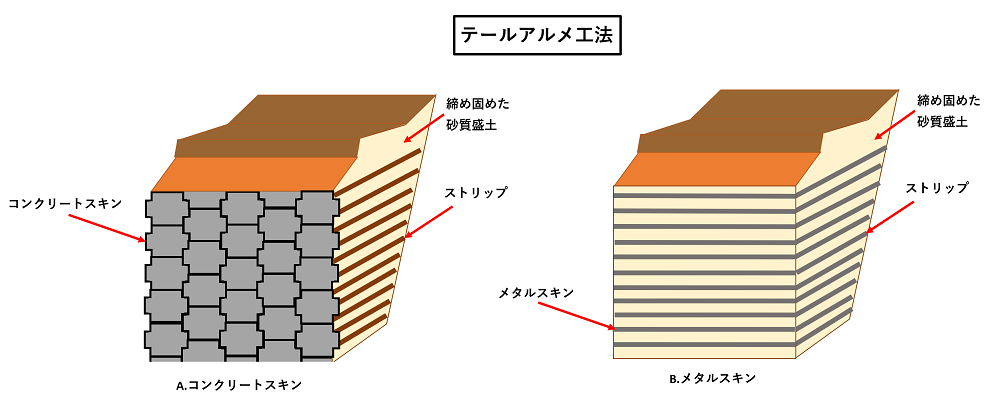

【テールアルメ工法(図解)】

テールアルメ工法とは、土と補強材との間の摩擦力による拘束効果を期待する工法です。

粗粒土を主とする盛土材を一定の層厚ごとにまき出し、転圧後にストリップと呼ばれる帯状の鋼製補強材を一定間隔に配置します。

補強材の端部はスキンとよばれるコンクリート製またはメタル製の壁面材を連結し、垂直な壁面をもつ盛土構造体を構築できます。

施工にあたっては、良質な盛土材を選定し、十分に均質な締固めを行うことや、壁面内側に安定性の高い排水材を確実に設置することが必要です。

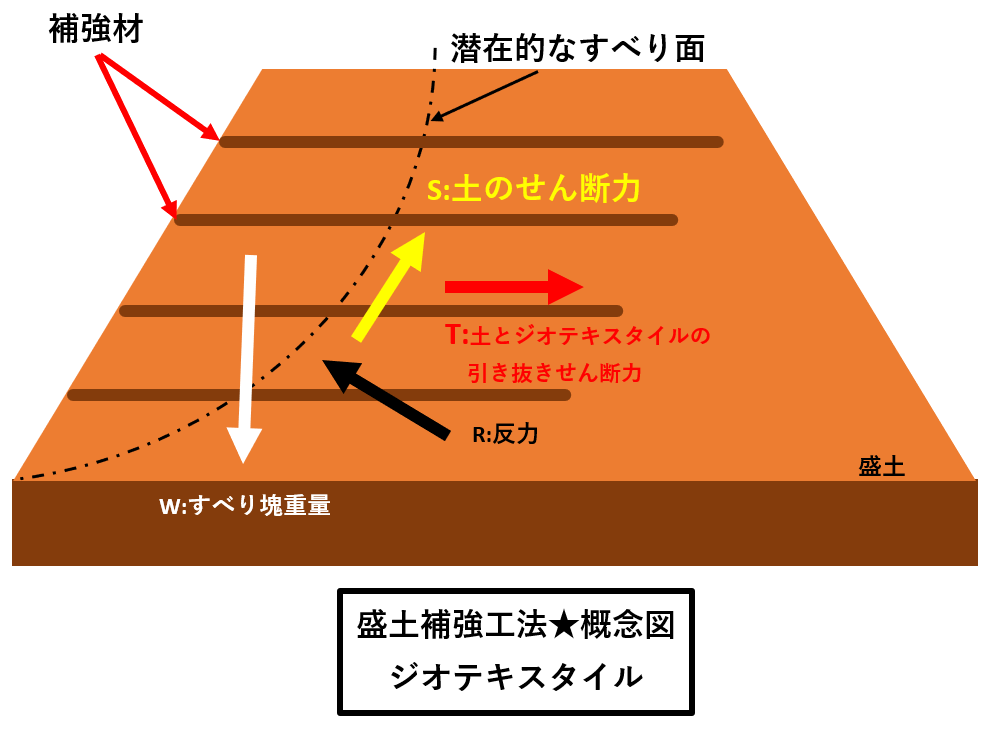

ジオテキスタイルによる盛土補強工法

ジオテキスタイルとは、合成高分子材料を用いてつくられた透水性をもつ土質安定用繊維製品とその関連製品を指します。

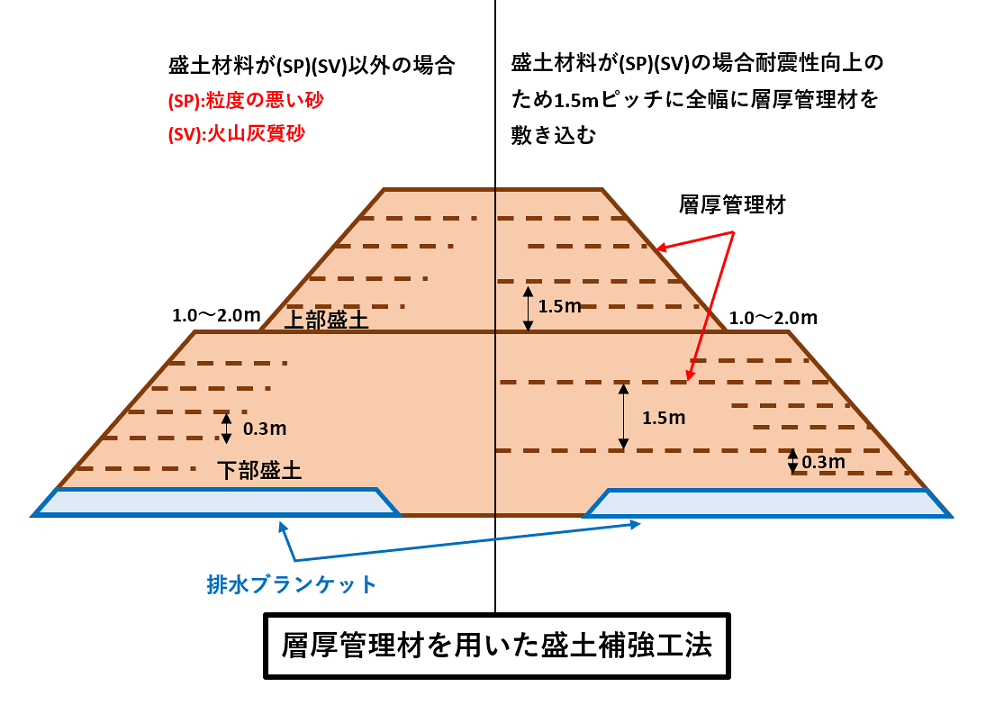

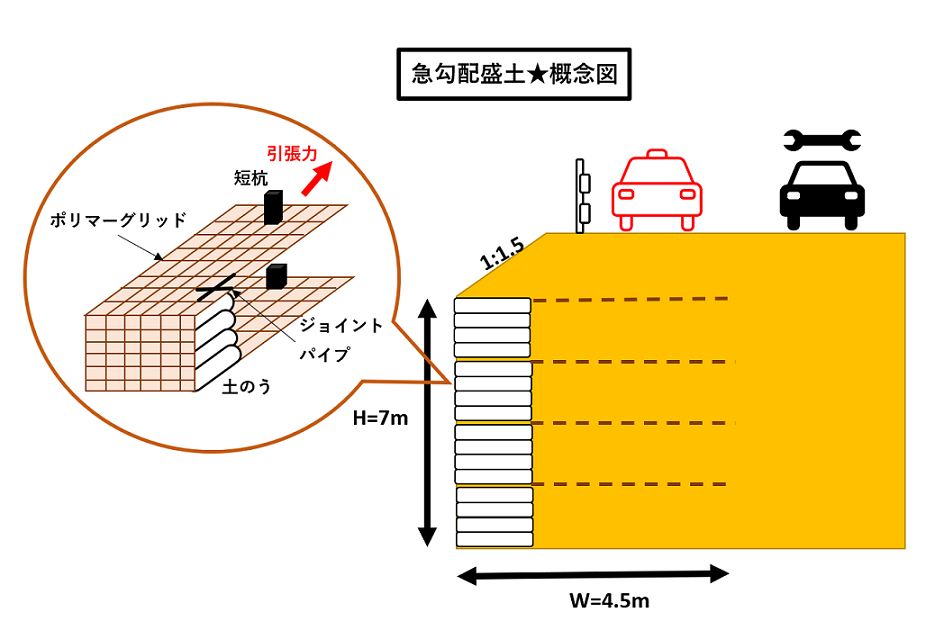

ジオテキスタイルを補強材とした盛土補強の設計法は、現在確立されたものはなく、一般に円弧すべり面法により盛土の安定解析を行い、不足する力をジオテキスタイルの引張強度で補強する方法がとられています。(以下、図解参照)

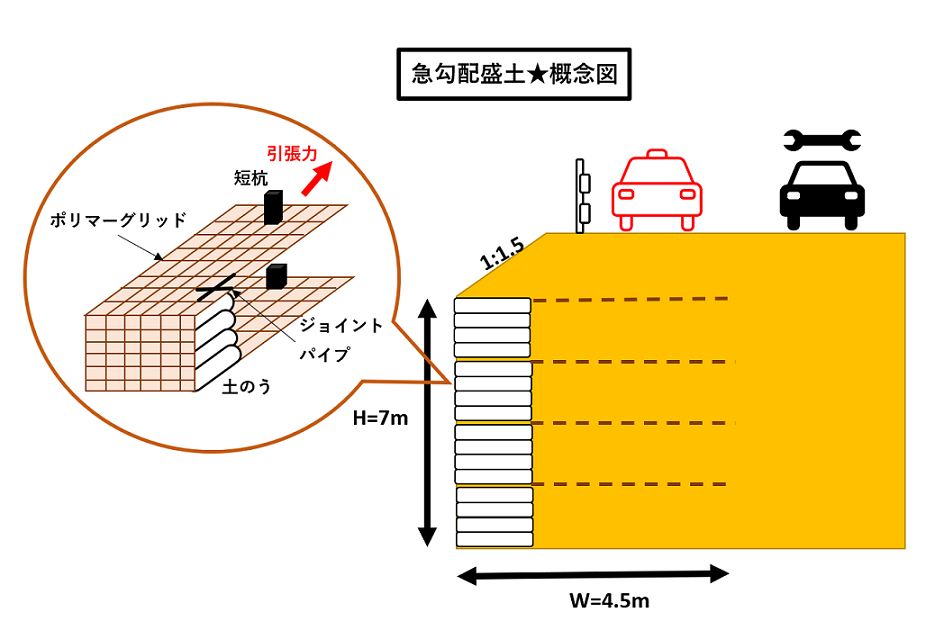

また、法面勾配をきつくした急勾配の盛土とすることも可能です。(以下、図解参照)

さらに、法面付近にジオテキスタイルを30㎝間隔で敷設し、1層ごとの層厚を管理するとともに、降雨や地震に対する盛土の安定性の増大を期待する層厚管理材と称する補強材を用いた盛土補強工が実用に供されています。

【層厚管理材を用いた盛土補強工法】

このほか、高含水比の粘性土などを用いて高盛土を築造する際に、盛土の施工中に発生する間隙水圧を低下させるために、不織布や管状排水材などのジオテキスタイルを盛土内に敷設する方法がとられています。

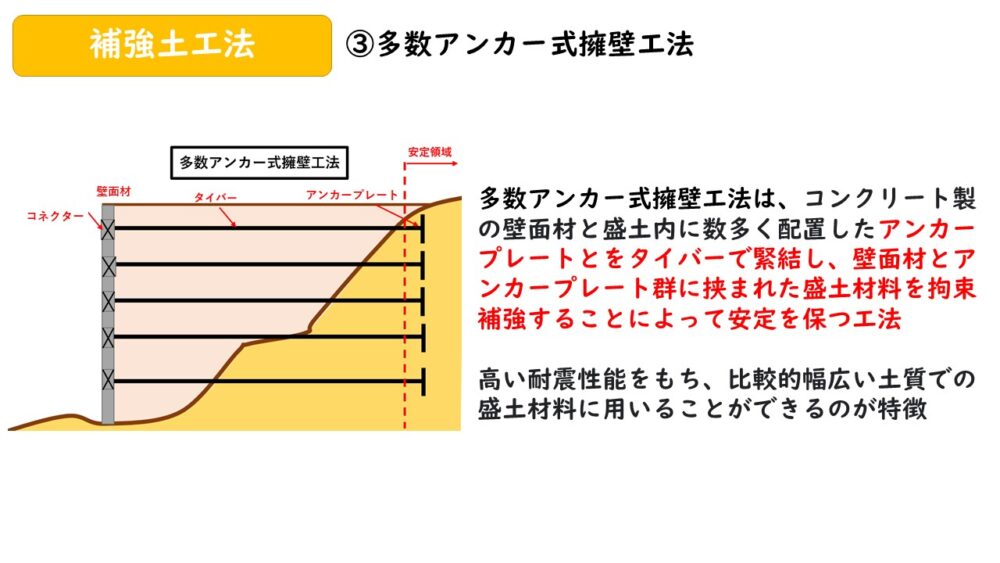

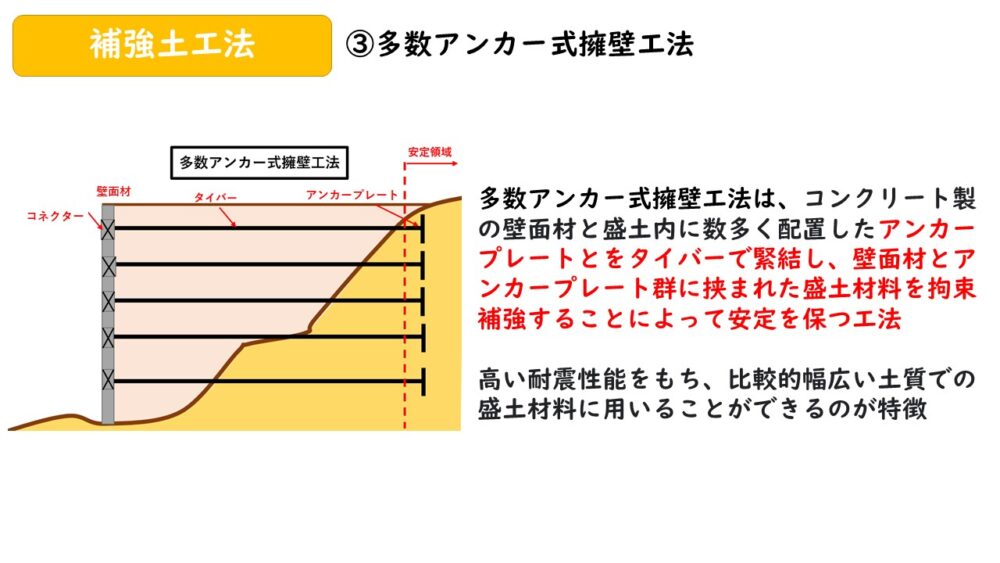

多数アンカー式擁壁工法の特徴

多数アンカー式擁壁工法は、アンカープレートを有するタイバー等を補強材としています。(以下、図解参照)

コンクリート製壁面材と盛土内に数多く配置したアンカープレートとをタイバーで緊結し、壁面材とアンカープレート群に挟まれた盛土材料を拘束補強することによって安定を保ちます。

さらに高い耐震性能をもち、比較的幅広い土質を盛土材料に用いることができるのが特徴です。

ちなみにアンカーは法面保護工でも使用される工法です。

ジオテキスタイルとテールアルメの違いとは?補強土壁工法の種類&特徴まとめ

補強土壁工法は鉄筋や帯鋼、ジオテキスタイルなどの補強材を盛土内あるいは地盤と盛土の境界部、地山などに配置して、

- 土圧の軽減

- 盛土および斜面の安定化

- 地盤の支持力増大

などを図る工法の総称

なお、盛土補強については、補強材の抵抗(土と補強材の摩擦抵抗と補強材の強度、かみ合わせの効果)によって土塊全体の安定性や強度を高めることができる

補強土壁工法の特徴

- 施工が容易で工程の短縮が可能

- 他の材料を使用した土構造物に比べて軽量化できる

- 柔構造であることから沈下に追随しやすい

- 経済性に優れている

ジオテキスタイル・テールアルメ・多数アンカーの違い

|

テールアルメ工法とは、土と補強材との間の摩擦力による拘束効果を期待する工法

粗粒土を主とする盛土材を一定の層厚ごとにまき出し、転圧後にストリップと呼ばれる帯状の鋼製補強材を一定間隔に配置する 補強材の端部はスキンとよばれるコンクリート製またはメタル製の壁面材を連結し、垂直な壁面をもつ盛土構造体を構築できる 施工にあたっては、良質な盛土材を選定し、十分に均質な締固めを行うことや、壁面内側に安定性の高い排水材を確実に設置することが必要 |

|

ジオテキスタイルとは、合成高分子材料を用いてつくられた透水性をもつ土質安定用繊維製品とその関連製品を指す

ジオテキスタイルを補強材とした盛土補強の設計法は、現在確立されたものはなく、一般に円弧すべり面法により盛土の安定解析を行い、不足する力をジオテキスタイルの引張強度で補強する方法がとられている さらに、法面付近にジオテキスタイルを30㎝間隔で敷設し、1層ごとの層厚を管理するとともに、降雨や地震に対する盛土の安定性の増大を期待する層厚管理材と称する補強材を用いた盛土補強工が実用化されている |

|

多数アンカー式擁壁工法は、アンカープレートを有するタイバー等を補強材としている

コンクリート製壁面材と盛土内に数多く配置したアンカープレートとをタイバーで緊結し、壁面材とアンカープレート群に挟まれた盛土材料を拘束補強することによって安定を保つ 高い耐震性能をもち、比較的幅広い土質を盛土材料に用いることができるのが特徴 |

以上です。

ありがとうございました。

この記事を書いた人

- 元公務員(土木職)の土木ブロガー💻

- 国立大学★土木工学科卒業(学士)

- 大学卒業後、某県庁の地方公務員(土木職)に合格!7年間はたらいた経験をもつ(計画、設計、施工管理、維持管理)

- 現場監督・施工管理の経験あり

- 1級土木施工管理技士・危険物取扱者(乙)・玉掛けの資格もち

- 今はブログで土木、土木施工管理技士の勉強方法や土木知識をメインにさまざまな情報を発信中!