水準測量は一般的に、2本の標尺を用いて、自動レベルや電子レベルのほか、チルチングレベルにより2点間の高低差を求める方法です。

そのうえで、いろんな要因により測量誤差が生じます。

そんなわけで今回は水準測量においての視準軸誤差や零点誤差などの誤差を打ち消す消去法をまとめました。

ぜひ参考にしてください。

それではさっそく参りましょう、ラインナップはこちらです。

視準軸誤差とは?水準測量の誤差の種類や零点誤差・目盛誤差の消去法

水準測量において生じる誤差の種類は大きく分けて3つです。

水準測量における誤差の種類

- 機械誤差(視準軸・標尺不良)

- 自然現象(陽炎・大気・地球の曲率・直射日光)

- 観測(人的)誤差(観測距離・接続部・傾斜)

一方、角測量の誤差についてはまた別記事で併せてご確認ください。

水準測量の誤差➀機械誤差の視準軸・標尺不良

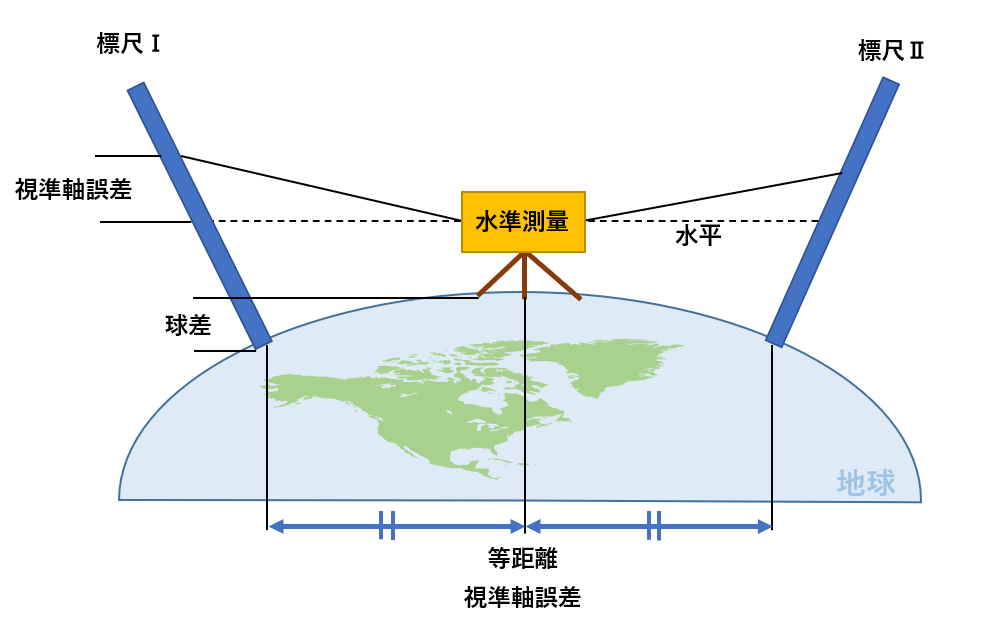

レベルの視準軸誤差の消去法

レベルでの視準軸誤差とは、視準船と気泡管軸が並行でないことによる誤差です。

後視と前視の視準距離を等しくすることで消去します。

標尺の不良・標尺零点誤差※目盛誤差の消去法

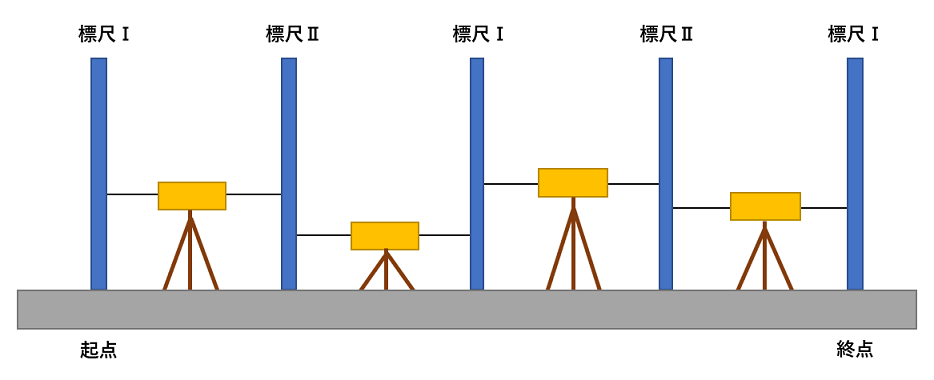

標尺の零点誤差(目盛誤差)を消去する方法は以下のとおりです。

零点誤差消去法

- 2本の標尺を1組として交互に使用する

- 出発点から到着地点までの水準器(レベル)の設置回数を偶数回とする

すなわち、最初のスタート地点に立てた標尺を最終地点で使うということです。

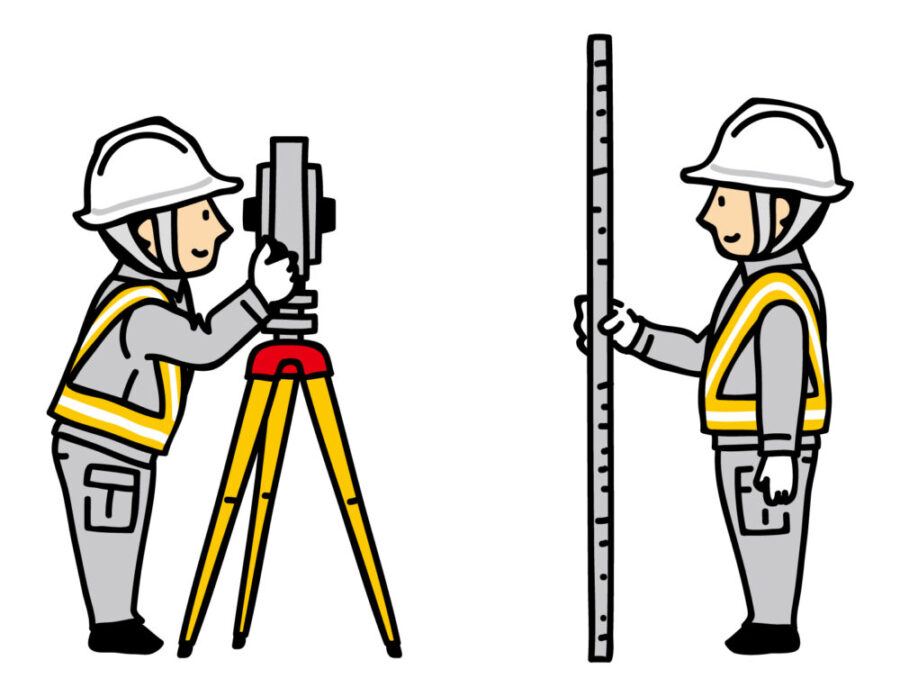

〈水準測量イメージ図〉

水準測量の誤差②自然現象!陽炎・大気・地球の曲率・直射日光

続いては自然現象による誤差です。

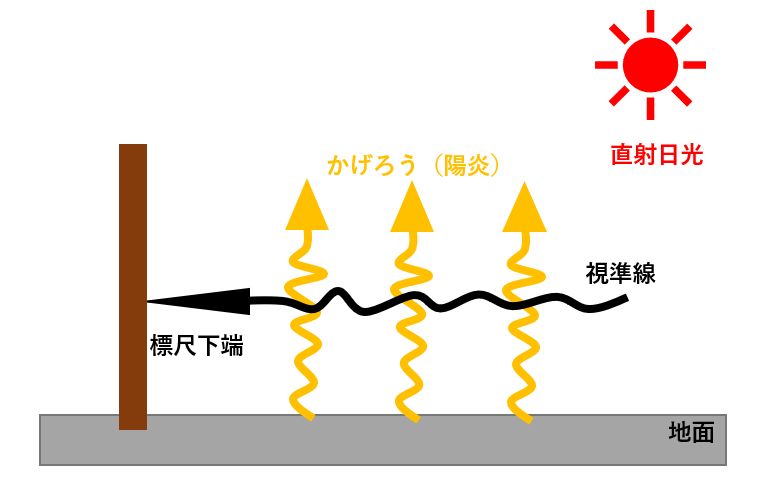

陽炎の誤差による消去法

標尺最下部付近を避けましょう。

また、視準距離を短くしてください。

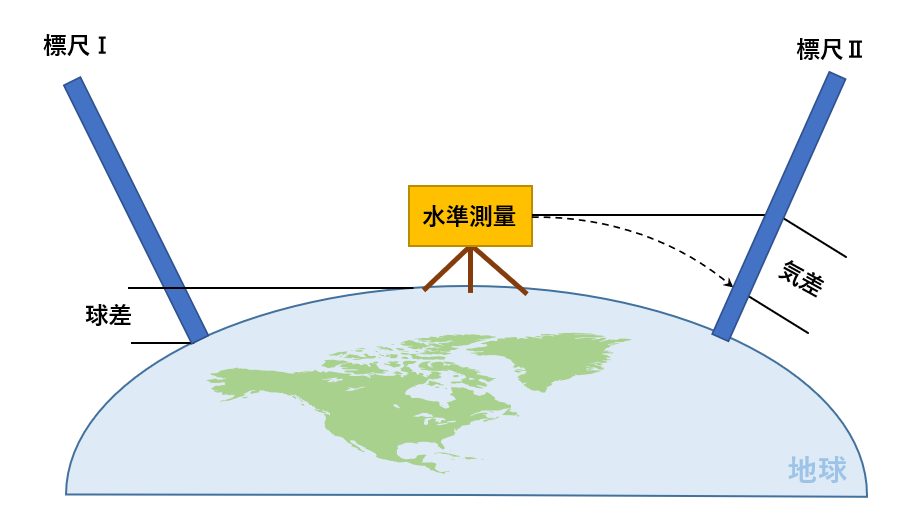

気差・大気の温度・密度差の誤差による消去法

朝夕(日昇日没による温度差)の時間帯は避け、後視と前視の視準距離を等しくしてください。

地球の曲率の誤差による消去法

気差の誤差と同じく、後視と前視の視準距離を等しくしましょう。

また、地球の丸味により生じる誤差を【球差】といいます。

気差と球差のイメージはこんな感じです 🙂

直射日光・レベルへの影響の誤差による消去法

直射日光があるときは、覆いや日傘を用いる方法もあります。

または、往と復の観測を午前・午後におこない、平均をとるとよいでしょう。

水準測量の誤差③観測・人的誤差!観測距離・接続部・傾斜

観測距離の誤差による消去法

標尺間の距離を正しく保ちましょう。

ポイント

- 精密水準測量:最大50m

- やや精密:最大60m

- 普通の場合:最大70~80m

標尺接続部の不良の消去法

接続部を目視点検し、ズレや不良がないかしっかり確認してください。

標尺の傾斜誤差による消去法

標尺を垂直にすることで誤差を修正できます。

視準軸誤差とは?水準測量の誤差の種類や零点誤差・目盛誤差の消去法まとめ

水準測量における誤差と消去法

| 誤差の種類 | 消去法 | |

| 機械誤差 | レベルの視準軸誤差 | 後視と前視の視準距離を等しくする |

| 標尺の不良(標尺零点誤差※目盛誤差) | ①2本の標尺を1組として交互に使用する

②出発点から到着地点までの水準器(レベル)の設置回数を偶数回とする |

|

| 自然現象 | 陽炎 | 標尺最下部付近を避け、視準距離を短くする |

| 気差(大気の温度・密度差) | 朝夕(日昇日没による温度差)の時間帯は避け、後視と前視の視準距離を等しくする | |

| 地球の曲率 | 後視と前視の視準距離を等しくする | |

| 直射日光 | 覆いや日傘を用いる

または往と復の観測を午前・午後におこない、平均をとる |

|

| 観測誤差 | 観測距離 | 標尺間の距離を正しく保つ

|

| 縮尺接続部不良 | 接続部を目視点検し、ズレや不良がないか確認する | |

| 標尺の傾斜 | 標尺を垂直にする | |

水準測量におけるその他・注意点

堅固な地盤で、レベルの据付回数を少なく、短時間に作業を済ませることがポイント!

以上です。

ありがとうございました。

この記事を書いた人

- 元公務員の土木ブロガー💻

- 国立大学★土木工学科卒業(学士)

- 大学卒業後、某県庁の地方公務員(土木)に合格!7年間はたらいた経験をもつ(計画・設計・施工管理・維持管理)

- 現場監督・施工管理の経験あり

- 1級土木施工管理技士、玉掛、危険物取扱者乙4などの資格もち

- 今はブログで土木、土木施工管理技士の勉強方法や土木知識をメインに情報を発信中!