※この記事はプロモーションを含みます。

こんなお悩みありませんか?

この記事は土木図面記号一覧が知りたい方や、土木図面の見方を確認したい向けの記事となっています。

図面には記号や線などがいっぱいあってむずかしいですよね。

今回は、平面図・縦断図・横断図にわけて土木図面の見方やコツ、土木図面記号一覧をまとめました。

図面がぱっと見わかるようになります。

土木図面記号一覧!記号や意味をチェック

まずは、土木図面でよく使われる、図面記号一覧です。

しっかりチェックしておきましょう。

| 土木図面記号一覧 | 意味 |

| BP | 道路線形のはじまり(起点) |

| EP | 道路線形のおわり(終点) |

| IP | BPとEPの接線方向核をむすんだ交点 |

| KA | クロソイド曲線のはじまり |

| KE | クロソイド曲線のおわり |

| A | クロソイドの拡大率 |

| BC | 単曲線のはじまり |

| EC | 単曲線のおわり |

| R | 半径 |

| φ(ファイ) | 円形状の直径 |

| KBM(仮ベンチマーク) | 測量のときに一時的に設置する仮の水準点 |

| i | 勾配、傾き:inclination |

| EL | 標高:elevation level |

| TP | 東京湾平均海面:Tokyo peil |

| DL | 基準線:datum line |

| GL、GH | 地盤高:ground levelまたはground line 、ground height |

| FH | 計画高:formation height |

| HWL | 計画高水位:high water level |

土木図面の見方を、図面別にくわしく見ていきましょう。

土木図面

- 平面図

- 縦断図

- 横断図

平面図の土木図面記号一覧と見方

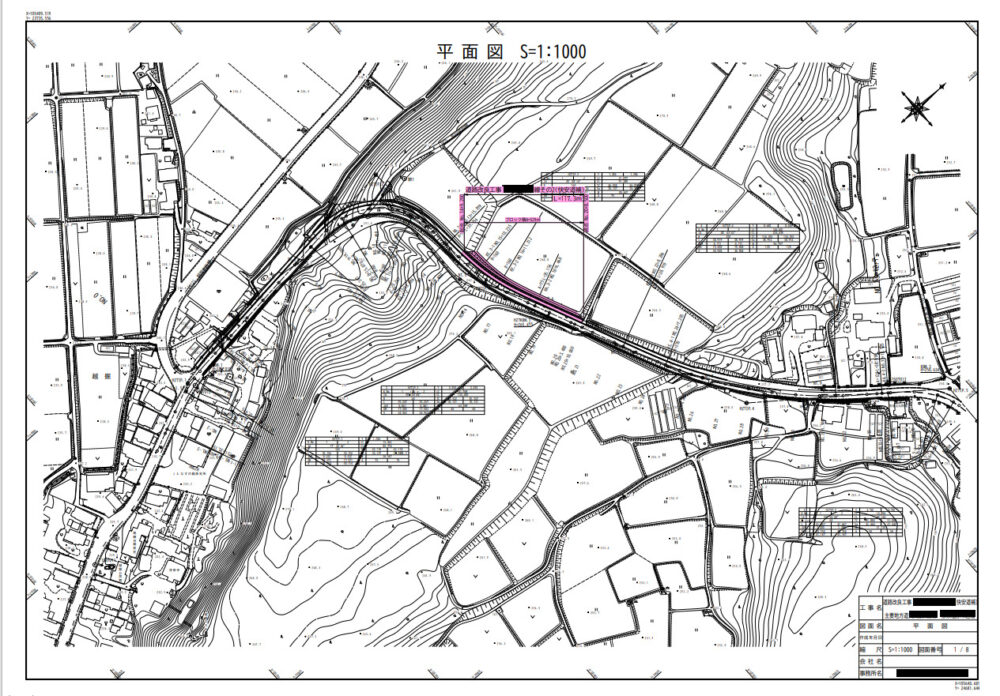

平面図とは、道路や河川、構造物などを上からみた図面です。

土木図面の縮尺について

縮尺は図面の右下に書かれていることが多いです。

たとえば縮尺が1000分の1の図面であれば、【1/1000もしくは1:1000】と表記されます。

土木図面記号一覧

平面図でよく見る記号はこちらです。

| 記号 | 意味 |

| BP | 道路線形のはじまり(起点) |

| EP | 道路線形のおわり(終点) |

| IP | BPとEPの接線方向核をむすんだ交点 |

| KA | クロソイド曲線のはじまり |

| KE | クロソイド曲線のおわり |

| A | クロソイドの拡大率 |

| BC | 単曲線のはじまり |

| EC | 単曲線のおわり |

| R | 半径 |

| φ(ファイ) | 円形状の直径 |

| KBM(仮ベンチマーク) | 測量のときに一時的に設置する仮の水準点 |

これらの記号をなんとなく知ってると、図面を見るのが楽になります。

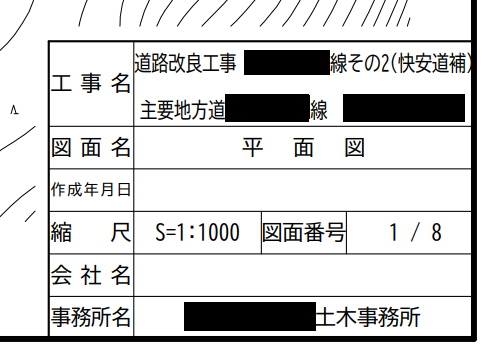

土木平面図面の見方のコツ

平面図の見方のコツは、起点と終点を確認することです。

起点・終点がわかることで、工事全体を見れるようになります。

- 起点:工事区間のはじまり

- 終点:工事区間のおわり

をチェックしましょう。

そしてナンバー測点(No.0~No.…)もよく確認しましょう。

なぜなら道路を広げたり、構造物を新設したりするときに基準となる番号だからです。

また、No.測点間は20mなことが多いです。

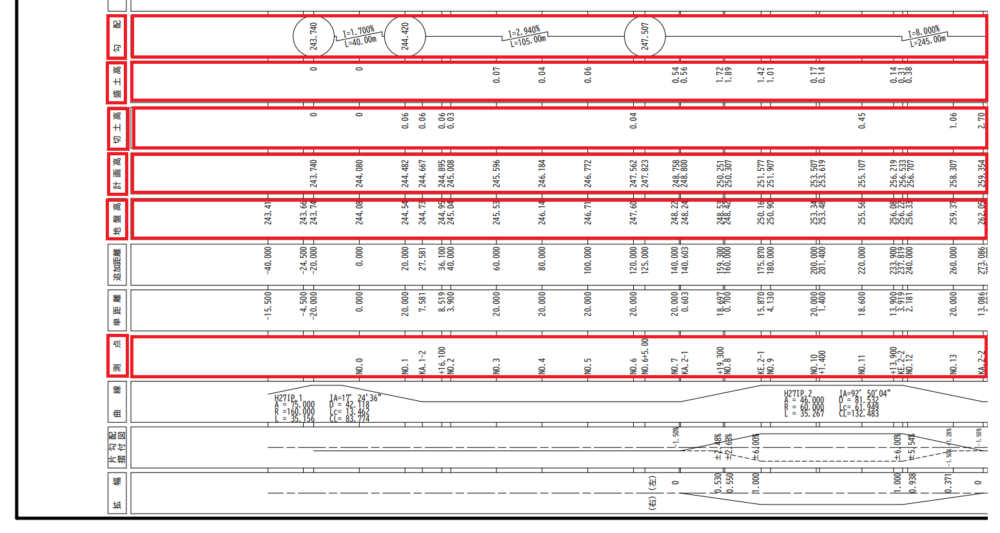

縦断図の土木図面記号一覧と見方

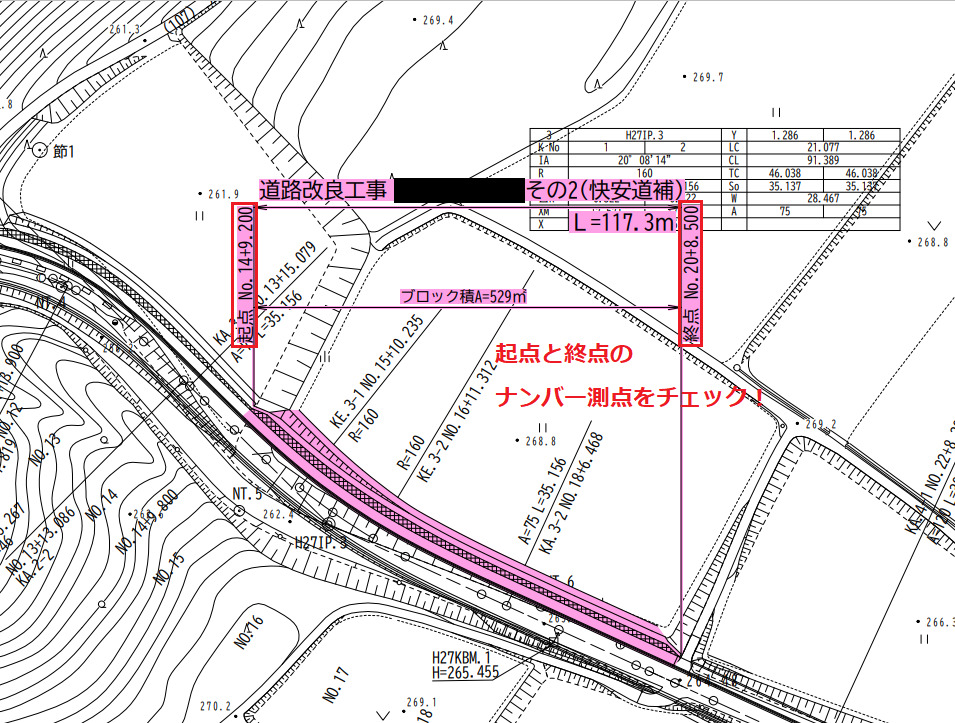

縦断図とは、道路や河川などを横から水平にみた図面です。

たとえば道路の真ん中を、センターラインに沿ってズバーンっと切った感じです。

工事する区間の全体の高低差がわかることがポイントです。

土木図面の縮尺について

表記はこんな感じです。

縦断図は、縮尺がたてとよこでちがうことが多いので気をつけましょう。

Vが垂直方向、Hが水平方向の縮尺をあらわしています。

ちなみに英語で、垂直をvertical(バーチカル)、水平をhorizon(ホライズン)といいます。

縦断図の土木図面記号一覧

縦断図でよく見る記号はこちらです。

| 記号 | 意味 |

| i | 勾配、傾き:inclination |

| EL | 標高:elevation level |

| TP | 東京湾平均海面:Tokyo peil |

| DL | 基準線:datum line |

| GL、GH | 地盤高:ground levelまたはground line 、ground height |

| FH | 計画高:formation height |

| HWL | 計画高水位:high water level |

土木縦断図面の見方のコツ

縦断図の見方のコツは、

- 勾配

- 盛土高

- 切土高

- 計画高

- 地盤高

- 測点

の6つの項目をチェックすることです。

そのほかはあまり気にしなくて大丈夫です。(ほぼ使わない)

勾配

勾配とは水平に対しての傾きのことです。

たとえば、上記図面のNo.1~No.6+5.00の区間をみてみましょう。 i=2.940%、L=105.00mという表記がありますね。

勾配が2.94%であるということは、1mすすむごとに高さが0.0294mずつあがっていくということです。

また、延長は105.00mです。 したがって、0.0294×105.00=3.087m

No1とNo6+5.00の高低差は3.087mということです。

この傾き度合いが2.94%とあらわしています。

ちなみに2.94%の勾配を分数であらわしてみると、3.087/105、すなわち1/34となります。

盛土高

盛土高とは、それぞれの測点の盛土の高さのことです。

盛土とは、地盤を高くするために土を盛る作業を指します。

切土高

切土高とは、それぞれの測点の切土した高さのことです。

切土とは、地盤を低くするために土を削り取る作業を指します。

計画高

計画高は、工事で計画された高さのことです。

地盤高

地盤高は、現場の地盤の高さです。

測点

測点とは、工事前におこなった測量の基準点です。

測点をもとに設計や工事をします。

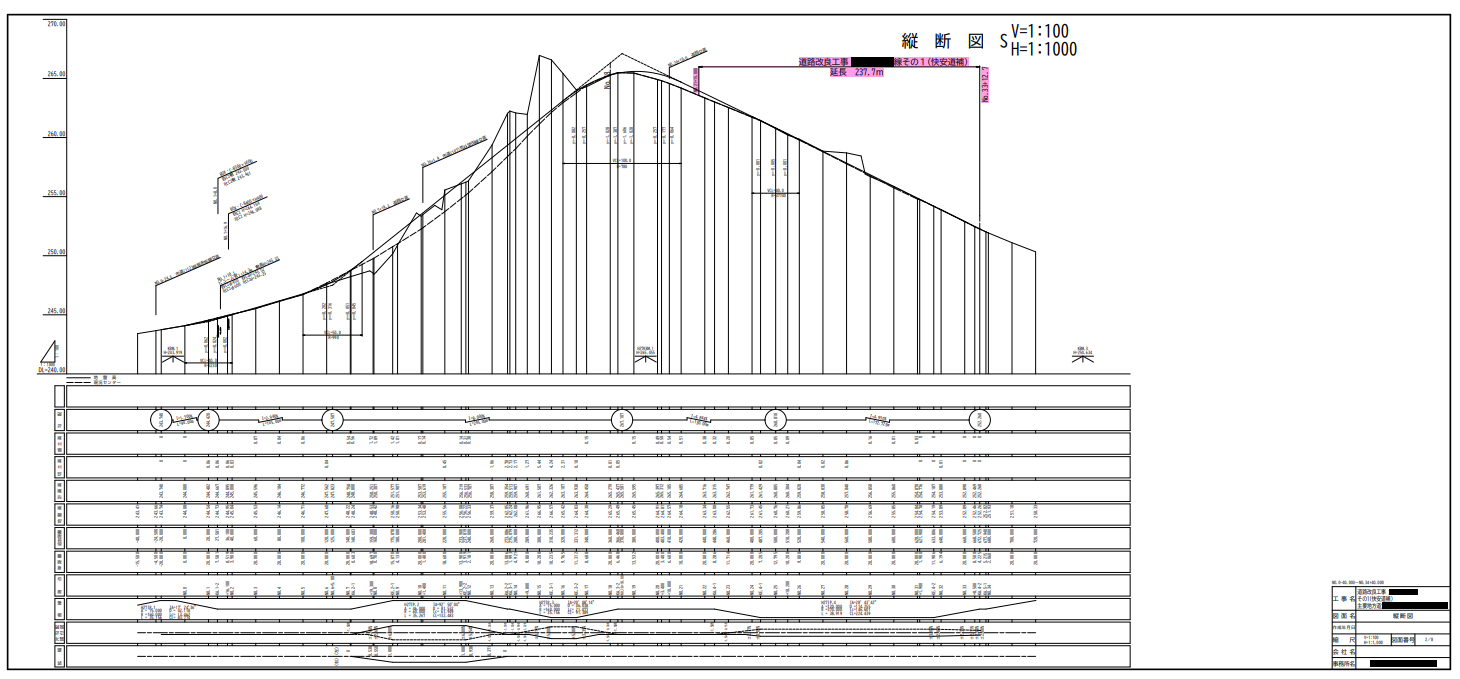

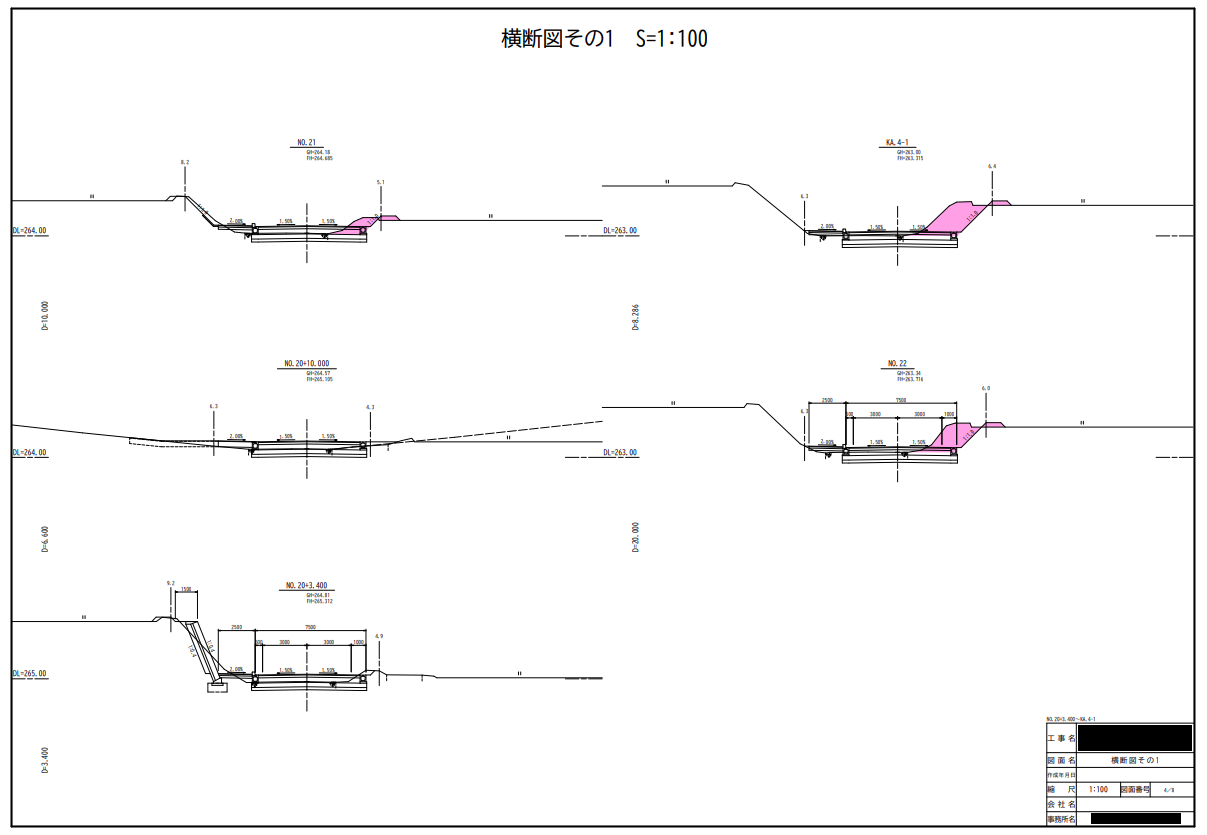

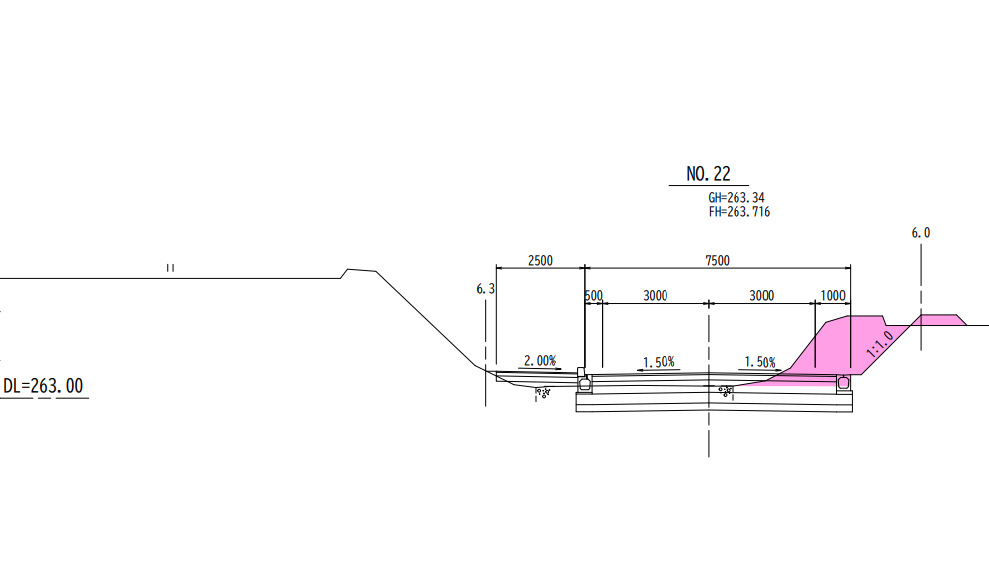

横断図の土木図面記号一覧と見方

横断図は標準横断図と測点ごとに図面があるのが特徴です。

道路や河川を輪切りにしたイメージです。

道路や河川をニンジン🥕だとします。

ニンジンを輪切りにしたその断面が横断図というわけです。

土木図面縮尺について

表記はこんな感じです。

横断図の土木図面記号一覧

横断図でよく見る記号はこちらです。

| 記号 | 意味 |

| i | 勾配、傾き:inclination |

| EL | 標高:elevation level |

| TP | 東京湾平均海面:Tokyo peil |

| DL | 基準線:datum line |

| GL、GH | 地盤高:ground levelまたはground line 、ground height |

| FH | 計画高:formation height |

| HWL | 計画高水位:high water level |

横断図面の見方のコツ

横断図の見方のコツは、測点ごとの断面のちがいを確認するようにしましょう。

とくに道路の拡幅部や構造物の新設する箇所は要チェックです。

土木図面の見方!工種でのちがい

土木図面は工種によって見方にちがいがあります。

| 図面の見方 | 道路 | 河川(護岸・水制工) | 砂防(ダム・流路工) |

| 横断図の視点について | 起点→終点をみる | 上流→下流をみる(左岸が左側) | 下流→上流をみる(左岸が右側) |

| 平面図の左右について | 起点が左、終点が右にくるように作成 | 下流が左、上流が右にくるように作成 | 下流が左、上流が右にくるように作成 |

とくに砂防(ダム・流路工)は、河川とくらべ視点が逆になってるので気をつけてください。

土木図面記号一覧や線形図の見方・コツを解説!平面図・縦断図・横断図まとめ

土木図面の見方のコツ

平面図:起点・終点を確認すること!

縦断図:勾配、盛土高、切土高、計画高、地盤高、測点の6つをチェック!

横断図:測点ごとの横断図のちがいを確認する!

土木図面記号一覧まとめ

| 記号 | 意味 |

| BP | 道路線形のはじまり(起点) |

| EP | 道路線形のおわり(終点) |

| IP | BPとEPの接線方向核をむすんだ交点 |

| KA | クロソイド曲線のはじまり |

| KE | クロソイド曲線のおわり |

| A | クロソイドの拡大率 |

| BC | 単曲線のはじまり |

| EC | 単曲線のおわり |

| R | 半径 |

| φ(ファイ) | 円形状の直径 |

| KBM(仮ベンチマーク) | 測量のときに一時的に設置する仮の水準点 |

| i | 勾配、傾き:inclination |

| EL | 標高:elevation level |

| TP | 東京湾平均海面:Tokyo peil |

| DL | 基準線:datum line |

| GL、GH | 地盤高:ground levelまたはground line 、ground height |

| FH | 計画高:formation height |

| HWL | 計画高水位:high water level |

図面の見方のちがい

| 図面の見方 | 道路 | 河川(護岸・水制工) | 砂防(ダム・流路工) |

| 横断図の視点について | 起点→終点をみる | 上流→下流をみる(左岸が左側) | 下流→上流をみる(左岸が右側) |

| 平面図の左右について | 起点が左、終点が右にくるように作成 | 下流が左、上流が右にくるように作成 | 下流が左、上流が右にくるように作成 |

今回は以上です。

また、同じ内容を動画でも解説していますので、興味のある方はぜひご覧ください。

ありがとうございました。

この記事を書いている人

- 元公務員の土木ブロガー

- 1級土木施工管理技士、玉掛、危険物取扱者乙4などの資格もち

- 某県庁の公務員土木職として7年間働いた経験を持つ(計画・設計・施工管理・維持管理)

- 今はブログで土木施工管理技士や土木知識をメインに情報を発信しています。