令和元年度(2019)土木施工管理技士【1級】第一次検定の過去問題★問題Bです。(解答・解説付き)

図解等は引用またはオリジナルで改めて作成しています。

お気づきの点(ミス・要修正事項)などありましたら、コメントください。

よろしくお願いいたします。

そのほかの過去問についてはまとめ記事でご確認ください。

【過去問】1級土木施工管理技士★解答・解説付き(令和元年・一次問題B)No.1~No.10

※問題番号No.1~No.35までの35問題は必須問題ですから全問題を解答してください。

No. 1TS (トータルステーション) を用いて行う測量に関する次の記述のうち,適当でないものはどれか。

- TSでの距離測定は, 1視準2読定をセットとする。

- TSでの鉛直角観測は, 1視準1読定, 望遠鏡正及び反の観測を1対回とする。

- TSでの距離測定にともなう気温及び気圧の測定は,原則として反射鏡を整置した測点のみで行うものとする。

- TSでの観測は,水平角観測の必要対回数に合わせ, 取得された鉛直角観測値及び距離・測定値はすべて採用し、 その平均値を用いることができる。

No. 2公共工事標準請負契約約款において, 工事の施工にあたり受注者が監督員に通知し、その確認を請求しなければならない事項に該当しないものは,次の記述のうちどれか。

- 設計図書に誤りがあると思われる場合又は設計図書に表示すべきことが表示されていないこと。

- 設計図書で明示されていない施工条件について, 予期することのできない特別な状態が生じたこと。

- 設計図面と仕様書の内容が一致しないこと。

- 設計図書に, 工事に使用する建設機械の明示がないこと。

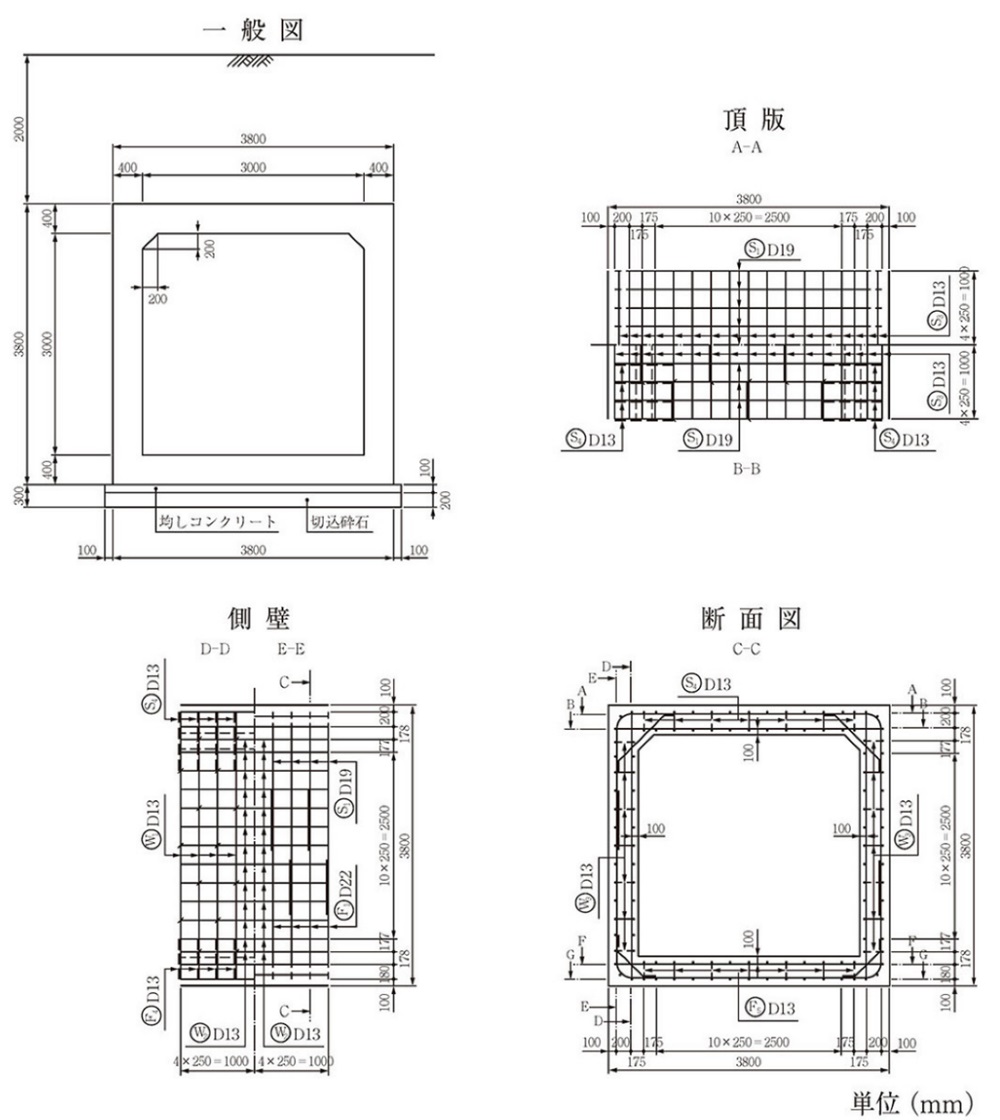

No. 3下図は, ボックスカルバートの一般図とその配筋図を示したものであるが, 次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

【ボックスカルバートの一般図とその配筋図】

- ボックスカルバートの頂版の内側主鉄筋と側壁の内側主鉄筋の太さは,同じである。

- ボックスカルバートの頂版の土かぶりは, 2.0mである。

- 頂版,側壁の主鉄筋は, ボックスカルバート延長方向に250mm間隔で配置されている。

- ボックスカルバート部材の厚さは,ハンチの部分を除いて同じである。

No. 4工事用電力設備に関する次の記述のうち, 適当なものはどれか。

- 工事現場において, 電力会社と契約する電力が電灯・ 動力を含め100kW未満のものについては、低圧の電気の供給を受ける。

- 工事現場に設置する自家用変電設備の位置は,一般にできるだけ負荷の中心から遠い位置を選定する。

- 工事現場で高圧にて受電し、 現場内の自家用電気工作物に配電する場合, 電力会社からは4kVの電圧で供給を受ける。

- 工事現場における電気設備の容量は, 月別の電気設備の電力合計を求め,このうち最大となる負荷設備容量に対して受電容量不足をきたさないように決定する。

No. 5施工計画立案のための事前調査に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- 契約関係書類の調査では,工事数量や仕様などのチェックを行い, 契約関係書類を正確に理解することが重要である。

- 現場条件の調査では,調査項目の落ちがないよう選定し, 複数の人で調査をしたり,調査回数を重ねるなどにより, 精度を高めることが重要である。

- 資機材の輸送調査では,輸送ルートの道路状況や交通規制などを把握し, 不明な点がある場合は,道路管理者や労働基準監督署に相談して解決しておくことが重要である。

- 下請負業者の選定にあたっての調査では、技術力、過去の実績, 労働力の供給, 信用度,安全管理能力などについて調査することが重要である。

No. 6資材・機械の調達計画立案に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- 資材計画では,各工種に使用する資材を種類別, 月別にまとめ、納期, 調達先,調達価格などを把握しておく。

- 機械計画では、機械が効率よく稼働できるよう, 短期間に生じる著しい作業量のピークに合わせて, 工事の変化に対応し、 常に確保しなければならない。

- 資材計画では, 特別注文品など長い納期を要する資材の調達は, 施工に支障をきたすことのないよう品質や納期に注意する。

- 機械計画では、機械の種類, 性能, 調達方法のほか, 機械が効率よく稼働できるよう整備や修理などのサービス体制も確認しておく。

No. 7公共工事における施工体制台帳の作成に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- 発注者から直接工事を請け負った建設業者は,当該工事を施工するため, 一定額以上の 下請契約を締結する場合は, 施工体制台帳を作成しなければならない。

- 施工体制台帳を作成する建設業者は,当該工事における施工の分担関係を表示した施工 体系図を作成し, 工事関係者及び公衆が見やすい場所に掲示しなければならない。

- 発注者から直接工事を請け負った建設業者は, 公共工事の入札及び契約の適正化の促進 に関する法律に基づき, 作成した施工体制台帳の写しを発注者に提出しなければならない。

- 施工体制台帳を作成する建設業者は, 施工に携わる下請負人の把握に努め、これらの下 請負人に対して再下請通知書を提出するよう指導するとともに,自らも情報の把握に努めなければならない。

No. 8仮設工事計画立案の留意事項に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- 仮設工事計画は,本工事の工法・仕様などの変更にできるだけ追随可能な柔軟性のある計画とする。

- 仮設工事の材料は、一般の市販品を使用して可能な限り規格を統一し, その主要な部材については他工事にも転用できるような計画にする。

- 仮設工事計画では、取扱いが容易でできるだけユニット化を心がけるとともに,作業員不足を考慮し、省力化がはかれるものとする。

- 仮設工事計画は, 仮設構造物に適用される法規制を調査し, 施工時に計画変更することを前提に立案する。

No. 9施工計画における建設機械に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- 施工計画においては,工事施工上の制約条件より最も適した建設機械を選定し、その機 械が最大能率を発揮できる施工法を選定することが合理的かつ経済的である。

- 組合せ建設機械の選択においては,従作業の施工能力は主作業の施工能力と同等,あるいは幾分低めにする。

- 機械施工における施工単価は, 機械の 「運転1時間当たりの機械経費」 を 「運転1時間 「当たりの作業量」 で除することによって求めることができる。

- 単独の建設機械又は組み合わされた一群の建設機械の作業能力は、時間当たりの平均作 業量で算出するのが一般的である。

No. 10 工事の工程管理に関する次の記述のうち,適当でないものはどれか。

- 工程管理は, 施工計画において品質, 原価,安全など工事管理の目的とする要件を総合 的に調整し、策定された基本の工程計画をもとにして実施される。

- 工程管理を行う場合は、常に工事の進捗状況を把握して計画と実施のずれを早期に発見 し、必要な是正措置を講ずる。

- 横線式工程表は,横軸に日数をとるので各作業の所要日数がわかり, 作業の流れが左から右へ移行しているので作業間の関連を把握することができる。

- 工程曲線は,一つの作業の遅れや変化が工事全体の工期にどのように影響してくるかを早く、正確に把握することに適している。

【過去問】1級土木施工管理技士★解答・解説付き(令和元年・一次問題B)No.11~No.20

No. 11工程管理における日程計画に関する次の記述のうち, 適当なものはどれか。

- 日程計画では,各種工事に要する実稼働日数を算出し, この日数が作業可能日数より多くなるようにする。

- 作業可能日数は,暦日による日数から定休日, 天候その他に基づく作業不能日を差し引いて推定する。

- 資源の山積みとは,契約工期の範囲内で施工順序や施工時期を変えながら, 人員や資機材など資源の投入量が最も効率的な配分となるよう調整し, 工事のコストダウンをはかる ものである。

- 「1時間平均施工量」に「1日平均作業時間」 を乗じて得られる1日平均施工量は,「工事量」を「作業可能日数」で除して得られる1日の施工量よりも少なくなるようにする。

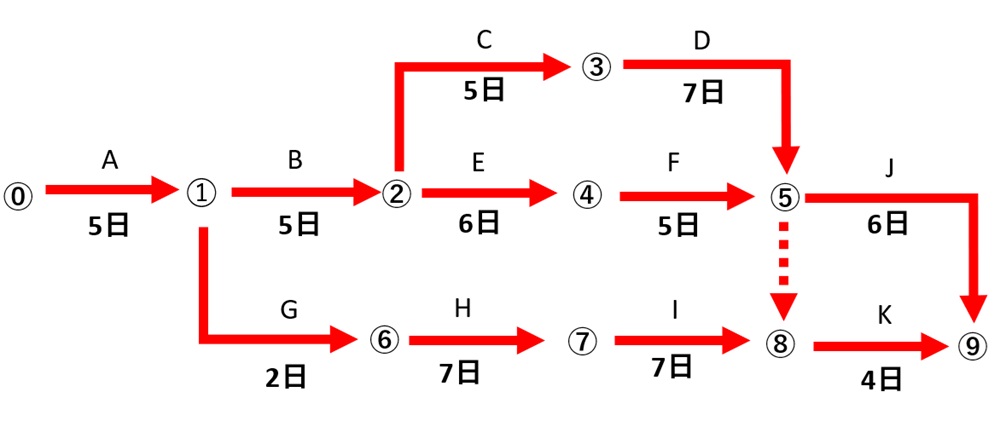

No. 12下図のネットワーク式工程表に関する次の記述のうち, 適当なものはどれか。

ただし、図中のイベント間のA~Kは作業内容, 日数は作業日数を表す。

【ネットワーク工程表】

- 工事開始から工事完了までの必要日数 (工期)は30日である。

- クリティカルパスは, ⓪→➀→⑥→⑦→⑧→⑨である。

- ➀→⑥→⑦→⑧の作業余裕日数は1日である。

- 作業Kの最早開始日は,工事開始後26日である。

No. 13工程管理曲線(バナナ曲線) を用いた工程管理に関する次の記述のうち, 適当なものはどれか。

- 予定工程曲線が許容限界からはずれるときには,一般に不合理な工程計画と考えられる 統 ので,再検討を要する。

- 工程計画は,全工期に対して工程 (出来高) を表す工程管理曲線の勾配が, 工期の初期 が →中期→後期において, 急→緩→急となるようにする。

- 実施工程曲線が予定工程曲線の上方限界を超えたときは,工程遅延により突貫工事となることが避けられないため, 突貫工事に対して経済的な実施方策を検討する。

- 実施工程曲線が予定工程曲線の下方限界に接近している場合は,一般にできるだけこの状態を維持するように工程を進行させる。

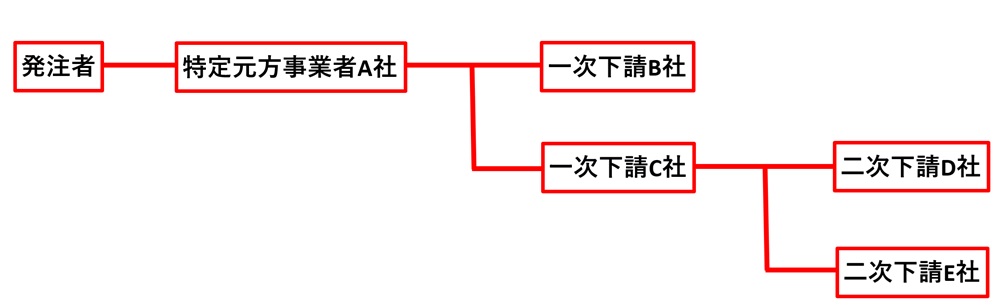

No. 14下図に示す施工体制の現場において, A社がB社に組み立てさせた作業足場 B社, C社, D社が作業を行い, E社はC社が持ち込んだ移動式足場で作 業を行うこととなった。 特定事業の仕事を行う注文者として積載荷重の表 示, 点検等の安全措置義務に関する次の記述のうち, 労働安全衛生法令上, 正しいものはどれか。

【施工体制】

- A社は, 作業足場について、B社, C社, D社の労働者に対し注文者としての安全措置義務を負わない。

- B社は,自社が組み立てた作業足場について, D社の労働者に対し注文者としての安全措置義務を負う。

- A社は,C社が持ち込んだ移動式足場について, E社の労働者に対し注文者としての安全措置義務を負わない。

- C社は, 移動式足場について、 事業者としての必要措置を行わなければならないが,注文者としての安全措置義務も負う。

No. 15 建設業の安全衛生管理体制に関する次の記述のうち, 労働安全衛生法令上,誤っているものはどれか。

- 総括安全衛生管理者が統括管理する業務には, 安全衛生に関する計画の作成, 実施,評価及び改善が含まれる。

- 安全管理者の職務は,総括安全衛生管理者の業務のうち安全に関する技術的な具体的事項について管理することである。

- 統括安全衛生責任者は,当該場所においてその事業の実施を統括管理する者が充たり, 元方安全衛生管理者の指揮を行う。

- 衛生管理者の職務は,総括安全衛生管理者の業務のうち衛生に関する事務的な具体的事項について管理することである。

No. 16建設工事現場における保護具の使用に関する次の記述のうち, 適当なものはどれか。

- 保護帽の材質は,PC, PE, ABSなどの熱可塑性樹脂製のものは使用できる期間が決め られているが, FRPなどの熱硬化性樹脂製のものは決められていない。

- 保護帽の着装体(ハンモック, ヘッドバンド,環ひも)を交換するときは, 同一メーカ 一の同一形式の部品を使用しなくてもよい。

- 安全靴は,作業区分による種類に応じたものを使用し、 つま先部に大きな衝撃を受けた場合は外観のいかんにかかわらず、 速やかに交換する。

- 防毒マスク及び防じんマスクは、酸素濃度不足が予想される酸素欠乏危険作業で用いなければならない。

No. 17悪天候等の後には足場を使用する作業の開始前に足場の点検を行うが,悪 天候等の定義に関する次の記述のうち, 労働安全衛生法令上、誤っているものはどれか。

- 10分間の平均風速で毎秒10m以上の強風

- 1回の降雨量が30mm以上の大雨

- 1回の降雪量が25cm以上の大雪

- 震度階級4以上の地震

No. 18墜落による危険を防止するための安全ネットに関する次の記述のうち,適当でないものはどれか。

- 安全ネットの損耗が著しい場合, 安全ネットが有毒ガスに暴露された場合等においては, 安全ネットの使用後に試験用糸について等速引張試験を行う。

- 規定の高さ以上の作業床の開口部等で墜落の危険のおそれがある箇所に, 囲い等を設け ることが著しく困難なときは, 安全ネットを張り, 労働者に要求性能墜落制止用器具(安 帯)を使用させる。

- 安全ネットの落下高さとは,作業床等と安全ネットの取付け位置の垂直距離に安全ネッ トの垂れの距離を加えたものである。

- 安全ネットには、製造者名, 製造年月,仕立寸法,網目, 新品時の網糸の強度を見やす い箇所に表示しておく。

No. 19車両系建設機械の災害防止のために事業者が講じるべき措置に関する次の 記述のうち, 労働安全衛生法令上、誤っているものはどれか。

- 車両系建設機械の運転者が運転位置を離れるときは, バケット等の作業装置を地上に下ろすか,又は,原動機を止めて走行ブレーキをかけ, 逸走防止をはからなければならない。

- 車両系建設機械は、路肩や傾斜地における転倒又は転落に備え、転倒からの保護構造とシートベルトの双方を装備した機種以外を使用しないよう努めなければならない。

- 車両系建設機械を用いて作業を行うときは, 乗車席以外の箇所に労働者を乗せてはならない。

- 車両系建設機械のブーム・アーム等を上げ,その下で修理や点検作業を行うときは,不意な降下防止のため、 安全支柱や安全ブロックを使用させなければならない。

No. 20土工工事における明り掘削作業にあたり事業者が遵守しなければならない 事項に関する次の記述のうち, 労働安全衛生法令上, 正しいものはどれか。

- 土止め支保工を設けるときは, 掘削状況等の日々の進捗に合わせて, その都度,その組立図を作成し組み立てなければならない。

- ガス導管や地中電線路等の地下工作物の損壊で労働者に危険を及ぼすおそれがある場合は、掘削機械,積込機械及び運搬機械を十分注意して使用しなければならない。

- 明り掘削作業を行う場所については, 十分な明るさが確保できるので, 照度確保のための照明設備等について特に考慮しなくてもよい。

- 地山の崩壊又は土石の落下による危険防止のため, 点検者を指名し、その日の作業開始前,大雨や中震以上の地震の後、浮石及びき裂や湧水の状態等を点検させる。

【過去問】1級土木施工管理技士★解答・解説付き(令和元年・一次問題B)No.21~No.30

No. 21急傾斜地での掘削及び法面防護等のロープ高所作業にあたり,事業者が危険防止のために講じるべき措置に関する次の記述のうち, 労働安全衛生法令上、誤っているものはどれか。

- 地山の崩壊又は土石の落下により労働者に危険を及ぼすおそれがあるときは,地山を安全なこう配とし, 落下のおそれのある土石を取り除く等の措置を講ずる。

- 作業のため物体が落下することにより労働者に危険を及ぼすおそれがあるときは,手すりを設け, 立入区域を設定する。

- ロープ高所作業では, 身体保持器具を取り付けたメインロープ以外に, 要求性能墜落制止用器具 (安全帯) を取り付けるためのライフラインを設ける。

- 突起物等でメインロープやライフラインが切断のおそれがある箇所では,覆いを設ける等切断を防止するための措置を講ずる。

No. 22建設工事における埋設物ならびに架空線の防護に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- 埋設物に近接する箇所で明り掘削作業を行う場合は、 埋設物の損壊などにより労働者に危険を及ぼすおそれのあるときには,当該作業と同時に埋設物の補強を行わなければならない。

- 明り掘削で露出したガス導管の防護の作業については,当該作業を指揮する者を指名して、その者の直接の指揮のもとに作業を行わなければならない。

- 工事現場における架空線等上空施設については, 施工に先立ち, 種類 場所・高さ・管理者等を現地調査により事前確認する。

- 架空線等上空施設に近接した工事の施工にあたっては, 架空線等と機械, 工具, 材料等 について安全な離隔を確保する。

No. 23労働者の健康管理のために事業者が講じるべき措置に関する次の記述のう ち、労働安全衛生法令上、誤っているものはどれか。

- 事業者は,原則として常時使用する労働者に対し, 1年以内ごとに1回, 定期に,医師 による健康診断を行わなければならない。

- 休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間 が1月当たり100時間を超え,かつ, 疲労の蓄積が認められる労働者の申出により、 保健所のカウンセラーによる面接指導を行わなければならない。

- 一定の危険性・有害性が確認されている化学物質を取り扱う場合には,事業場における リスクアセスメントが義務づけられている。

- 事業者は,常時特定粉じん作業に係る業務に労働者を就かせるときは, 粉じんの発散防 止及び作業場所の換気方法, 呼吸用保護具の使用方法等について特別の教育を行わなければならない。

No. 24コンクリート構造物の解体作業に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- 圧砕機,大型ブレーカによる取壊しでは, 建設機械と作業員の接触を防止するため, 誘 導員を適切な位置に配置する。

- ワイヤソーによる取壊しでは, 切断の進行に合わせ、適宜切断面へのキャンバー打ち込 みずれ止めを設置する。

- 転倒方式による取壊しでは, 解体する構造物の縁切り作業を数日間行い,その作業が完 了してから転倒作業を行う。

- カッタによる取壊しでは,ブレード, 防護カバーを確実に設置し、 特にブレード固定用 ナットは十分に締め付ける。

No.25 品質管理に関する次の記述のうち,適当でないものはどれか。

- 品質管理は, 施工計画立案の段階で管理特性を検討し, それを施工段階でつくり込むプロセス管理の考え方である。

- 品質特性の選定にあたっては,工程の状態を総合的に表すことができ, 工程に対して処置をとりやすい特性のものを選ぶことに留意する。

- 品質特性の選定にあたっては, 構造物の品質に及ぼす影響が小さく, 測定しやすい特性のものを選ぶことに留意する。

- 施工段階においては, 問題が発生してから対策をとるのではなく, 小さな変化の兆しから問題を事前に予見し、手を打っていくことが原価低減や品質確保につながる。

No.26アスファルト舗装の品質管理に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- 作業員や施工機械などの組合せを変更する場合は, 試験の頻度は変えずに,新たな組合せによる品質の確認を行う。

- 管理結果を工程能力図にプロットし、 その結果が管理の限界をはずれた場合,あるいは 一方に片寄っているなどの結果が生じた場合, 直ちに試験頻度を増して異常の有無を確か める。

- 各工程の初期においては,各項目に関する試験の頻度を適切に増し,その時点の作業員 や施工機械などの組合せにおける作業工程を速やかに把握する。

- 管理の合理化をはかるためには, 密度や含水比などを非破壊で測定する機器を用いたり, 作業と同時に管理できる敷均し機械や締固め機械などを活用する。

No. 27情報化施工におけるTS (トータルステーション) GNSS (衛星測位システ ム) を用いた盛土の締固め管理に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- TS・GNSSを用いた盛土の締固め管理は, 締固め機械の走行位置をリアルタイムに計測し転圧回数を確認する。

- TSGNSSを用いた盛土の締固め管理システムの適用にあたっては,地形条件や電波 障害の有無などを事前に調査して, システムの適用の可否を確認する。

- 盛土施工に使用する材料は、試験施工でまき出し厚や締固め回数を決定した材料と同じ 土質の材料であることを確認する。

- 盛土材料を締め固める際は, 盛土施工範囲の代表エリアについて, モニタに表示される締固め回数分布図の色が、 規定回数だけ締め固めたことを示す色になることを確認する。

No. 28建設工事の品質管理における「工種」, 「品質特性」 及び 「試験方法」 に関す る次の組合せのうち, 適当なものはどれか。

[工種]・・・[品質特性]・・・[試験の名称]

- コンクリート工・・・・・スランプ・・・圧縮強度試験

- 路盤工・・・・・・・・・支持力・・・・CBR試験

- アスファルト舗装工・・・安定度・・・・平坦性試験

- 土工・・・・・・・・・・たわみ量・・・平板載荷試験

No. 29JIS A 5308レディーミクストコンクリートの受入れ検査に関する次の記述のうち, 適当なものはどれか。

- フレッシュコンクリートのスランプは,レディーミクストコンクリートのスランプの設定値によらず ±3.0cmの範囲にあれば合格と判定してよい。

- フレッシュコンクリートの空気量は, レディーミクストコンクリートの空気量の設定値 によらず,±3.0%の範囲にあれば合格と判定してよい。

- アルカリ骨材反応については,配合計画書に示されるコンクリート中のアルカリ総量の 計算結果が3.0kg/m²以下であれば, 対策がとられていると判定してよい。

- 塩化物イオン量については,フレッシュコンクリート中の水の塩化物イオン濃度試験方法の結果から計算される塩化物イオン含有量が3.0kg/m²以下であれば,合格と判定してよい。

No. 30現場打ちのコンクリート構造物に適用する鉄筋の各種継手工法の検査に関 する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- フレア溶接継手では, 重ね継手やガス圧接継手に比べて安定した品質が得やすく, 継手の非破壊検査も容易である。

- 熱間押抜ガス圧接継手部では, 圧接部の膨らみの長さ, オーバーヒートによる表面不整, 膨らみを押し抜いた後の圧接面に対応する位置の圧接部表面の割れ, へこみなどの外観検査を行う。

- ねじ節鉄筋継手部では, カプラーに有害な損傷がないこと, 挿入マークが施されている こと及びカプラー端が挿入マークの所定の位置にあることなどの外観検査を行う。

- モルタル充てん継手部では,原則として抜き取り検査法とし、鉄筋の挿入長さの超音波測定検査を行い,プロセス管理や外観検査が適正に行われているか否かを確認する。

【過去問】1級土木施工管理技士★解答・解説付き(令和元年・一次問題B)No.31~No.35

No. 31コンクリート構造物の品質や健全度を推定するための試験に関する次の記 述のうち,適当でないものはどれか。

- コンクリート構造物から採取したコアの圧縮強度試験結果は, コア供試体の高さんと直径dの比の影響を受けるため,高さと直径との比を用いた補正係数を用いている。

- リバウンドハンマによるコンクリート表層の反発度は, コンクリートの含水状態や中性化の影響を受けるので,反発度の測定結果のみでコンクリートの圧縮強度を精度高く推定 することは困難である。

- 超音波法は, コンクリート中を伝播する超音波の伝播特性を測定し, コンクリートの品質やひび割れ深さなどを把握する方法である。

- 電磁誘導を利用する試験方法は,コンクリートの圧縮強度及び鋼材の位置, 径, かぶりを非破壊的に調査するのに適している。

No.32建設工事の騒音防止対策に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- 騒音防止対策は, 音源対策が基本だが,伝搬経路対策及び受音側対策をバランスよく行うことが重要である。

- 遮音壁は,音が直進する性質を利用して騒音低減をはかるもので, 遮音壁の長さに関係なく効果が期待できる。

- 騒音防止対策の方法には、圧入工法のように施工法自体を大幅に変更した技術と発動発電機のようにエンクロージャによりエンジン音などを防音した技術がある。

- 建設機械の内燃機関が音源となって発生する騒音は, 音の有無と作業の効率にあまり関係なく、機械の性能を損なうことがないので,低騒音型の機械との入れ替えができる。

No. 33建設工事における水質汚濁対策に関する次の記述のうち, 適当なものはどれか。

- pH測定には, 浸漬形と流通形の2種類があり, 浸漬形はパイプラインに組み込むタイプである。

- 水質汚濁処理技術には,粒子の沈降, かくはん処理, 中和処理, 脱水処理がある。

- 濁水処理設備は, 濁水中の諸成分 (SS, pH, 油分, 重金属類, その他有害物質など)を 河川又は下水の放流基準値以下まで下げるための設備である。

- 中和処理では,中和剤として硫酸, 塩酸又は炭酸ガスが使用され, 炭酸ガスを過剰供給すると強酸性となり危険である。

No. 34建設工事で発生する建設副産物の有効利用の促進に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- 元請業者は,分別解体等を適正に実施するとともに, 排出事業者として建設廃棄物の再 資源化等及び処理を適正に実施するよう努めなければならない。

- 元請業者は、 建設工事の施工にあたり、 適切な工法の選択により、 建設発生土の発生の抑制に努め、建設発生土は全て現場外に搬出するよう努めなければならない。

- 下請負人は,建設副産物対策に自ら積極的に取り組むよう努め, 元請業者の指示及び指導等に従わなければならない。

- 元請業者は, 対象建設工事において, 事前調査の結果に基づき, 適切な分別解体等の計画を作成しなければならない。

No.35建設工事にともなう産業廃棄物 (特別管理産業廃棄物を除く) の処理に関す る次の記述のうち, 廃棄物の処理及び清掃に関する法令上, 誤っているものはどれか。

- 産業廃棄物の収集又は運搬時の帳簿には、収集又は運搬年月日, 受入先での受入量,運搬方法及び最も多い運搬先の運搬量を記載しなければならない。

- 産業廃棄物収集運搬業者は, 産業廃棄物が飛散し, 及び流出し, 並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車,運搬船,運搬容器その他の運搬施設を保有しなければならない。

- 産業廃棄物の運搬を委託するにあたっては、他人の産業廃棄物の運搬を業として行うことができる者に委託しなければならない。

- 産業廃棄物の運搬を受託した者は,当該運搬を終了したときは, 交付された産業廃棄物 管理票に定める事項を記入し, 産業廃棄物管理票を交付した者にその写しを送付しなければならない。

【関連カテゴリー】