2級土木施工管理技士の過去問題の解答解説です。

試験勉強にぜひご活用ください。

解答解説は【+解答・解説を見る(クリック)】をクリックすると見ることができます。

【令和2年後期】2級土木施工管理技士★過去問題・解答&解説(第一次検定)

令和2年度後期(2020)2級土木施工管理技士(第一次検定)の過去問題です。

また図解等は引用またはオリジナルで改めて作成しています。

お気づきの点(ミス・要修正事項)などありましたら、コメントください。

よろしくお願いいたします。

そのほかの過去問については、まとめ記事でご確認ください。

2020土木施工管理技士2級★過去問題No.1~11

※問題番号No.1~No.11までの11問題のうちから9問題を選択し解答してください。

No. 1土工の作業に使用する建設機械に関する次の記述のうち, 適当なものはどれか。

- クラムシェルは,シールドの立坑など深い掘削に用いられる。

- バックホウは、 主に機械の位置より高い場所の掘削に用いられる。

- ブルドーザは、掘削 押土及び長距離の運搬作業に用いられる。

- スクレーパは, 掘削・積込み, 中距離運搬, 敷均し, 締固めの作業に用いられる。

+ 解答・解説をみる(クリック)

解答1

- クラムシェルは,バケットを自由落下させて掘削する機械であり, 立坑掘削, 狭い場所での深い掘削や河床・海底の浚渫等の水中掘削に用いられる。

- バックホウは,機械の設置地盤よりも低い場所の掘削に用いられる。

- ブルドーザは前面に取り付けた排土板により、掘削,押土, 60m以下の短距離の運搬,整地, 敷均し, 締固めや伐開・除根が行える。

- スクレーパは,土砂の掘削, 積込み, 中距離運搬, 敷均しの作業を1台でこなせるが, 締固めはできない。

No. 2土質試験における 「試験名」 とその 「試験結果の利用」 に関する次の組合せのうち、適当でないものはどれか。

[試験名]・・・[試験結果の利用]

- 土の一軸圧縮試験・・・・・・・支持力の推定

- 土の液性限界塑性限界試験・・・盛土材料の適否の判断

- 土の圧密試験・・・・・・・・・粘性土地盤の沈下量の推定

- CBR試験・・・・・・・・・・・岩の分類の判断

+ 解答・解説をみる(クリック)

解答4

- 土の一軸圧縮試験は, 自立する供試体を拘束圧が作用しない状態で圧縮し、 圧縮応力の最大値である一軸圧縮強さ (qu) を求める試験である。

- 土の液性限界・塑性限界試験は, 土が塑性状から液状や半固体状に移るときの境界の含水比であるコンシステンシー限界を求める試験である。

- 土の圧密試験は, 粘性土地盤の圧密による沈下量や沈下速度, 透水性を推定する試験である。

- CBR試験は舗装構造に関する試験であり, 路床・ 路盤の支持 力を直接測定する現場CBR試験と, アスファルト舗装の厚さ決定に用いられる路床土の設計CBR等を求める室内CBR試験とがある。

No. 3盛土の施工に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- 盛土の施工で重要な点は,盛土材料を均等に敷き均すことと, 均等に締め固めるこ とである。

- 盛土の締固め特性は,土の種類, 含水状態及び施工方法にかかわらず一定である。

- 盛土材料の自然含水比が施工含水比の範囲内にないときには,含水量の調節を行うことが望ましい。

- 盛土材料の敷均し厚さは, 締固め機械及び要求される締固め度などの条件によって左右される。

+ 解答・解説をみる(クリック)

解答2

1.記述のとおり

2.盛土の締固め特性は、土の種類, 含水状態などにより大きく異なり, 最も効率よく土を密にできる最適含水比における施工が望ましい。

3.4記述のとおり

No. 4軟弱地盤における次の改良工法のうち, 締固め工法に該当するものはどれか。

- プレローディング工法

- ウェルポイント工法

- 深層混合処理工法

- サンドコンパクションパイル工法

+ 解答・解説をみる(クリック)

解答4

- プレローディング工法は、盛土や構造物の計画地盤に,盛土等によりあらかじめ荷重を 載荷して圧密を促進させ,その後, 構造物を施工することにより構造物の沈下を軽減する載荷工法で、サンドマットが併用される。

- ウェルポイント工法は,地盤中の地下水を 低下させ,それまで受けていた浮力に相当する荷重を下層の軟弱層に載荷して圧密を促進するとともに地盤の強度増加を図る地下水位低下工法である。

- 深層混合処理工法は,主としてセメント系の固化材を原位置の軟弱土と撹拌翼を用いて強制的に撹拌混合し, 原位置で 深層に至る強固な柱体状, ブロック状又は壁状の安定処理土を形成する固結工法である。

- サンドコンパクションパイル工法は, 地盤内に鋼管を貫入して管内に砂等を投入し,振動により締め固めた砂杭を造成する締固め工法。 粘性土地盤では支持力増加,圧密の促進と圧密沈下量の低減及び水平抵抗の増大等の効果がある。

No.5コンクリートに用いられる次の混和材料のうち、 収縮にともなうひび割れの発生を抑制する目的で使用する混和材料に該当するものはどれか。

- 膨張材

- AE剤

- 高炉スラグ微粉末

- 流動化剤

+ 解答・解説をみる(クリック)

解答1

1.膨張材は,水和反応によってモルタルまたはコンクリートを膨張させる作用があり, 適切に用いると,乾燥収縮や硬化収縮などに起因するひび割れの発生を低減したり,コンクリートに生ずる膨張力を鉄筋などで拘束し, ケミカルプレストレスを導入してひび割れ耐力を 向上できる。

2.AE剤は、フレッシュコンクリート中に微少な独立したエントレインドエアを均等に連行することにより, ➀ワーカビリティーの改善, ②耐凍害性の向上, ③ブリーディング, レイタンスの減少といった効果が期待できる。

3.高炉スラグ微粉末には,水和 熱の発生速度を遅くしたり, コンクリートの長期強度の増進, 水密性の向上, 化学抵抗性の改善, アルカリシリカ反応の抑制などの効果がある。

4.流動化剤は、あらかじめ練り混ぜ られたコンクリートに添加し, 撹拌することによって流動性を増大させる効果がある。

No. 6コンクリートのスランプ試験に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- スランプ試験は、コンクリートのコンシステンシーを測定する試験方法である。

- スランプ試験は, 高さ30cmのスランプコーンを使用する。

- スランプは, 1cm単位で測定する。

- スランプは、コンクリートの中央部で下がりを測定する。

+ 解答・解説をみる(クリック)

解答3

1.コンシステンシーとは,フレッシュコンクリート等の変形又は流動に対する抵抗性のこ とである。

2.JIS A 1101:2005コンクリートのスランプ試験方法 3. 試験器具により正しい。

3.4.は同JIS 5.試験b)に「(前略) コンクリートの中央部において下がりを0.5cm単位で測定し,これをスランプとする」と規定されている。

No. 7コンクリートの施工に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- コンクリートを打ち重ねる場合には,上層と下層が一体となるように, 棒状バイブ レータ (内部振動機) を下層のコンクリートの中に10cm程度挿入する。

- コンクリートを打ち込む際は, 打上がり面が水平になるように打ち込み, 1層当たり の打込み高さを40~50cm以下とする。

- コンクリートの練混ぜから打ち終わるまでの時間は、外気温が25°Cを超えるときは 1.5時間以内とする。

- コンクリートを2層以上に分けて打ち込む場合は、 外気温が25°Cを超えるときの許 容打重ね時間間隔は3時間以内とする。

+ 解答・解説をみる(クリック)

解答4

1.2.記述のとおり

3.コンクリートの練混ぜから打ち終わるまでの時間は,25 °Cを超えるときで1.5時間以内, 外気温が25°C以下のときで2時間以内とする。

4.コンクリートを2層以上に分けて打ち込む場合は、外気温が25°Cを超えるときの許容打重ね時間間 隔は2時間以内, 25°C以下の場合 2.5時間とする。

No. 8鉄筋の組立と継手に関する次の記述のうち, 適当なものはどれか。

- 継手箇所は,同一の断面に集めないようにする。

- 鉄筋どうしの交点の要所は,溶接で固定する。

- 鉄筋は,さびを発生させて付着性を向上させるため, なるべく長期間大気にさらす。

- 型枠に接するスペーサは,原則としてプラスチック製のものを使用する。

+ 解答・解説をみる(クリック)

解答1

1.記述のとおり

2.鉄筋どうしの交点は直径0.8mm以上の焼きなまし鉄線で結束するのが一般的である。溶接を行うと局部的な加熱によって鉄筋の材質を害するおそれがあ り、特に疲労強度を著しく低下させることがある。

3.コンクリートの打込みまでに長時間が経過して汚れや浮き錆が認められる場合は, 再度鉄筋を清掃し,鉄筋への付着物を除去しなければならない。

4.型枠に接するスペーサーは,原則としてモ ルタル製あるいはコンクリート製を使用する。

No. 9既製杭の施工に関する次の記述のうち, 適当なものはどれか。

- 打撃工法による群杭の打込みでは, 杭群の周辺から中央部に向かって打ち進むのが よい。

- 中掘り杭工法では,地盤の緩みを最小限に抑えるために過大な先掘りを行ってはな らない。

- 中掘り杭工法は、あらかじめ杭径より大きな孔を掘削しておき, 杭を沈設する。

- 打撃工法では, 施工時に動的支持力が確認できない。

+ 解答・解説をみる(クリック)

解答2

1.打撃工法による群杭の打込みでは中央部の杭から周辺に向かって打ち進む。(杭群の周辺から中央部に向かって打ち進むと地盤が 締まり打ち込み困難となる)

2.記述のとおり

3.プレボーリング杭工法の内容

4.打撃工法は, 油圧ハ ンマ, ドロップハンマなどにより既製杭の杭頭部を打撃して杭を所定の深さまで打ち込む工 法で,施工時に動的支持力が確認できる。 他工法に比べ大きな騒音、振動を伴う。

No. 10 場所打ち杭工に関する次の記述のうち,適当でないものはどれか。

- オールケーシング工法では,ハンマグラブで掘削・排土する。

- オールケーシング工法の孔壁保護は,一般にケーシングチューブと孔内水により行う。

- リバースサーキュレーション工法の孔壁保護は,孔内水位を地下水位より低く保持して行う。

- リバースサーキュレーション工法は,ビットで掘削した土砂を泥水とともに吸上げ排出する。

+ 解答・解説をみる(クリック)

解答3

1.2.オールケーシング工法は,チュービング装置によりケーシングチューブを回転 (又 は揺動)圧入し, ハンマグラブなどで土砂の掘削・排土を行う。孔壁や孔底の保護は原則と して掘削孔全長にわたるケーシングチューブと孔内水で行う。

3.リバースサーキュ レーション工法は, 表層部にスタンドパイプを設置し, 外水位+2m以上の孔内水位によって孔壁を保護する。

4.リバースサーキュ レーション工法は回転ビットを回転させて土砂を切削する。 切削した土砂は孔内水 (泥 水) ともに逆循環方式で吸上げ排土する。

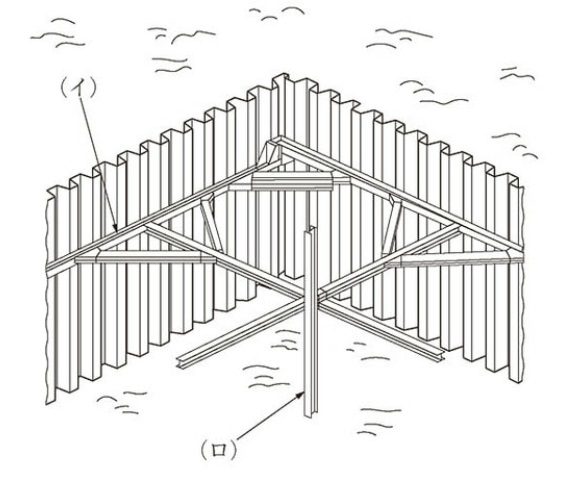

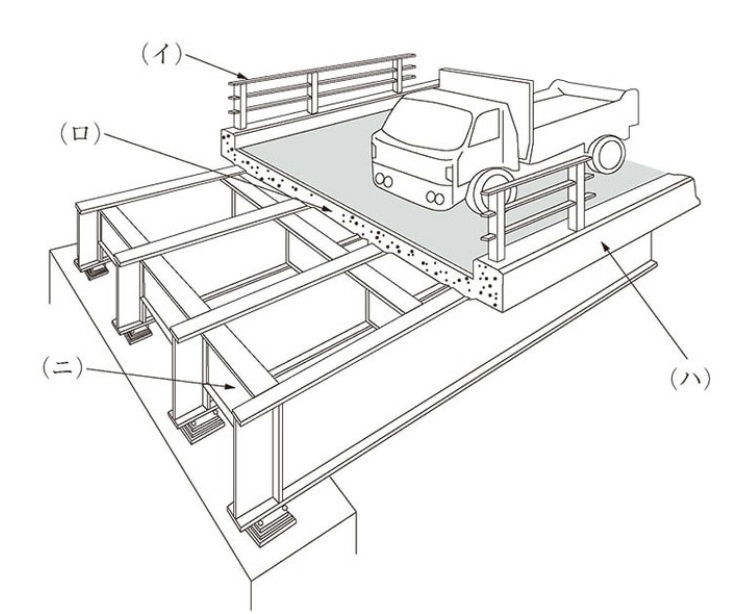

No. 11下図に示す土留め工法の(イ), (ロ)の部材名称に関する次の組合せのうち、適当なものはどれか。

【土留め工法】

- (イ)腹起し・・・(ロ)中間杭

- (イ)腹起し・・・(ロ)火打ちばり

- (イ)切ばり・・・(ロ)中間杭

- (イ)切ばり・・・(ロ)火打ちばり

+ 解答・解説をみる(クリック)

解答1

図の(イ)は腹起し, (ロ) は中間杭である。

- 腹起しは連続的な土留め壁を押さえるはり

- 切ばりは,腹起しを介して土留め壁を相互に支えるはり

- 中間杭は切ばりの座 屈防止のために設けられるが, 覆工からの荷重を受ける中間杭を兼ねてもよい。

- 火打ちばりは,腹起しと切ばりの接続部や隅角部に斜めに入れるはりで,構造計算では土圧が作用する 腹起しのスパンや切ばりの座屈長を短くすることができる。

※問題番号No.12~ No.31までの20問題のうちから6問題を選択し解答してください。

2020土木施工管理技士2級★過去問題No.12~31

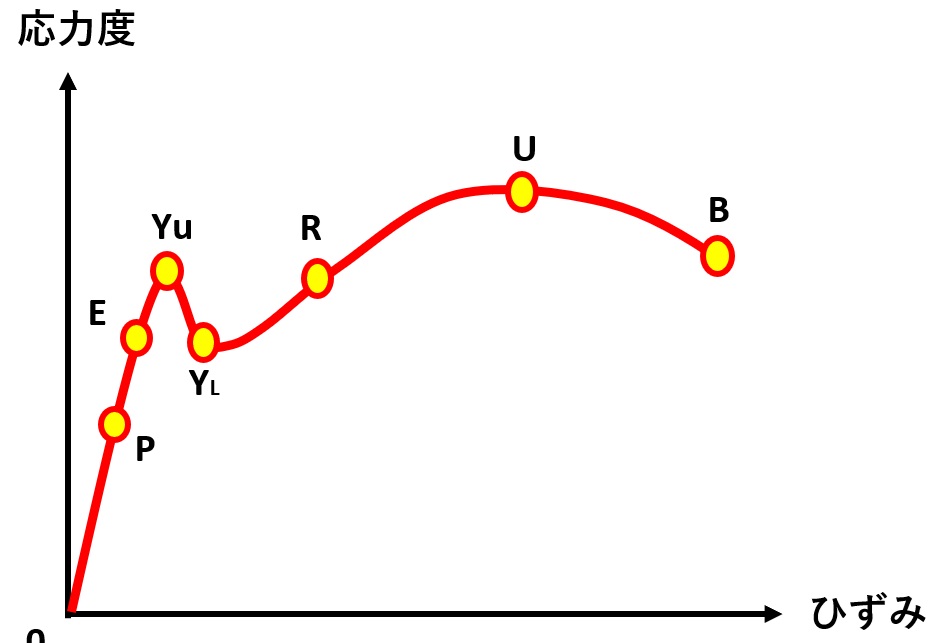

No. 12下図は,鋼材の引張試験における応力度とひずみの関係を示したものであるが,点Eを表している用語として, 適当なものは次のうちどれか。

【応力とひずみの関係】

- 比例限度

- 弾性限度

- 上降伏点

- 引張強さ

+ 解答・解説をみる(クリック)

解答2

鋼材の応力度とひずみ図の各点の名称

- P:応力度とひずみが比例する最大限度(比例限度)

- E:弾性変形をする最大限度 (弾性限度)

- Yu:は応力度が増えないのにひずみが急増し はじめる点(上降伏点)

- YL:応力が急減少し, ひずみが増加する点 (下降伏点)

- U:応力度が最大となる引張強さ (最大応力度又は引張り強さ),Bは,鋼材が破断する点 (破断点)

なおRは塑性域にある任意の点で呼称はない。

No. 13鋼道路橋における架設工法のうち, 市街地や平坦地で桁下空間やアンカー設備が使用できない現場において一般に用いられる工法として、適当なものは次のうちどれか。

- フローティングクレーンによる一括架設工法

- 自走クレーンによるベント工法

- ケーブルクレーンによる直吊り工法

- 手延機による送出し工法

+ 解答・解説をみる(クリック)

解答4

1.フローティングクレーンによる一括架設式工法は, 組み立てられた部材を台船で現場までえい航し, フローティングクレーンでつり込み一括して架設する工法である。

2.自走クレーンによるベント工法は, 橋桁をベントで仮受けしながら部材を組み立てて架設する工法 で,自走クレーン車が進入できる場所での施工に適している。

3.ケーブルクレーンによる 直吊り工法は,鉄塔で支えられたケーブルクレーンで桁をつり込んで受ばり上で組み立てて 架設する工法で, 桁下が利用できない山間部等で用いる場合が多く, 市街地では採用されな い。

4.手延機による送出し工法は、 架設地点に隣接する場所であらかじめ橋桁の組み立てを行って, 手延機を使用して橋桁を所定の位置に送り出し, 据え付ける工法である。 架設地点が道路, 鉄道, 河川などを横断する箇所でベント工法を用いることができない場合に採用されることが多い。

No. 14コンクリート構造物に関する次の用語のうち, 劣化機構に該当しないものはどれか。

- 中性化

- 疲労

- 豆板

- 凍害

+ 解答・解説をみる(クリック)

解答3

1.中性化は, コンクリート中の水酸化カルシウムが空気中のCO2の侵入などにより炭酸カ ルシウムに変化し, アルカリ性が失われていく現象である。

2.疲労は, 繰返し荷重により 微細なひび割れが発生し, これが大きなひび割れに発展する現象である。

3.豆板とは, 硬化したコンクリートの一部に粗骨材だけが集まってできた空隙の多い不均質な部分をいい, コンクリート打込み時の材料分離や, 型枠からのセメントペーストの漏れ等で生じる。 ジャンカ, あばたともいう。

4.凍害は、コンクリート中の水分が凍結融解作用により膨張と収 縮を繰り返し、組織に緩み又は破壊を生じる現象である。

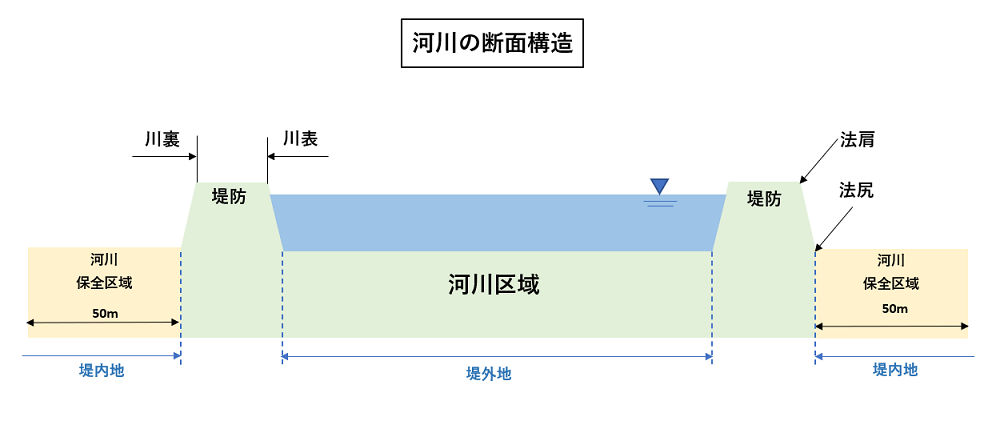

No. 15河川に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- 河川の流水がある側を堤内地, 堤防で守られている側を堤外地という。

- 堤防の法面は,河川の流水がある側を表法面, その反対側を裏法面という。

- 河川の横断面図は,上流から下流を見た断面で表し, 右側を右岸という。

- 堤防の天端と表法面の交点を表法肩という。

+ 解答・解説をみる(クリック)

解答1

1.堤外地とは, 堤防で挟まれて河川が流れている側をいい, 堤内地とは,堤防で洪水氾濫から守られている住居や農地のある側をいう。

2.3.4.記述のとおり

No. 16河川護岸に関する次の記述のうち,適当でないものはどれか。

- 低水護岸は, 低水路を維持し, 高水敷の洗掘などを防止するものである。

- 低水護岸の天端保護工は,流水によって護岸の裏側から破壊しないように保護する ものである。

- 法覆工は, 堤防及び河岸の法面を被覆して保護するものである。

- 縦帯工は,河川の横断方向に設けて, 護岸の破壊が他に波及しないよう絶縁するも のである。

+ 解答・解説をみる(クリック)

解答4

1.2.3.記述のとおり

4.選択肢の記述内容は横帯工である。縦帯工は, 護岸の法肩部に設置し, 法肩部の施工を容易にするとともに護岸の法肩部の破損を防ぐ構造物である。

No. 17砂防えん堤に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- 水通しは, えん堤上流からの流水の越流部として設置され, その断面は一般に逆台 形である。

- 袖は,その天端を洪水が越流することを前提とした構造物であり, 土石などの流下 による衝撃に対し強固な構造とする。

- 水たたきは,本えん堤からの落下水による洗掘の防止を目的に、 前庭部に設けられ るコンクリート構造物である。

- 水抜きは, 施工中の流水の切替えや堆砂後の浸透水を抜いて水圧を軽減するために, 必要に応じて設ける。

+ 解答・解説をみる(クリック)

解答2

1.本えん堤の水通しは、原則として逆台形とし、幅は, 流水による堰堤下流部の洗掘に対 処するため,側面侵食等の著しい支障を及ぼさない範囲でできるだけ広くし、高さは,対象 流量を流し得る水位に, 余裕高以上の値を加えて定める。

2.本えん堤の袖は, 洪水を越流させないことを原則とし、想定される外力に対して安全な構造とする。 両岸に向かって上り ・勾配をとり, 袖の嵌入深さは本体と同程度の安定性を有する地盤までとする。

3.4.記述のとおり

No. 18 地すべり防止工に関する次の記述のうち,適当なものはどれか。

- 排水トンネル工は,地すべり規模が小さい場合に用いられる工法である。

- 横ボーリング工は,地下水の排除を目的とした工法で, 抑止工に区分される工法で ある。

- シャフト工は, 大口径の井筒を山留めとして掘り下げ, 鉄筋コンクリートを充てん して, シャフト (杭) とする工法である。

- 排土工は,土塊の滑動力を減少させることを目的に、 地すべり脚部の不安定土塊を排除する工法である。

+ 解答・解説をみる(クリック)

解答3

1.排水トンネルは、地すべりの規模が大きく, 地下水が深部にあるため横ボーリング, 集水井の施工が困難な場合に用いられる。 排水トンネル内からの集水ボーリングによって滑り 面付近の深層地下水を排除する。

2.横ボーリング工は,地表から5m以深のすべり面付近に分布する深層地下水や断層, 破砕帯に沿った地下水を排除するために設置される抑制工である。

3.記述のとおり

4.排土工とは、地すべり頭部に存在する不安定な土塊を排除し、土塊の滑動力を減少させるものである。

No. 19道路のアスファルト舗装における構築路床の安定処理に関する次の記述のうち,適当でないものはどれか。

- 安定材の混合終了後, モータグレーダで仮転圧を行い, ブルドーザで整形する。

- 安定材の散布に先立って現状路床の不陸整正や、必要に応じて仮排水溝を設置する。

- 所定量の安定材を散布機械又は人力により均等に散布する。

- 軟弱な路床土では,安定処理としてセメントや石灰などを混合し, 支持力を改善する。

+ 解答・解説をみる(クリック)

解答1

1.安定材の混合終了後, タイヤローラ等による仮転圧を行い, 次にブルドーザやモータグレーダ等により所定の形状に整形して, タイヤローラ等により締め固める。

2.3.4記述のとおり

No.20道路のアスファルト舗装におけるアスファルト混合物の締固めに関する次の記述のうち,適当でないものはどれか。

- 締固め作業は,継目転圧,初転圧, 二次転圧及び仕上げ転圧の順序で行う。

- 初転圧は,一般にタンピングローラで行う。

- 二次転圧は,一般にタイヤローラで行う。

- 仕上げ転圧は,不陸の修正やローラマーク消去のために行う。

+ 解答・解説をみる(クリック)

解答2

1.記述のとおり

2.初転圧は,10~12t程度のロードローラを用い, 駆動輪をアスファルトフィニッシャ側に向けて2回 (1往復) 程度行う。タンピングローラは踏み跡をデコボコ状にするものであり, ロックフィルダムやアースダムの土質材料を締固める目的で用 いられる。

3.4記述のとおり

No.21道路のアスファルト舗装の補修工法に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- 打換え工法は、不良な舗装の一部分, または全部を取り除き, 新しい舗装を行う工 法である。

- 切削工法は, 路面の凸部を切削して不陸や段差を解消する工法である。

- オーバーレイ工法は, ポットホール, 段差などを応急的に舗装材料で充てんする工 法である。

- 表面処理工法は、 既設舗装の表面に薄い封かん層を設ける工法である。

+ 解答・解説をみる(クリック)

解答3

1.2.記述のとおり

3.選択肢の記述内容はパッチング工法である。オーバーレイ工法は、既存舗装の上に厚さ3cm以上の加熱アスファルト混合物を舗設する工法であり, わだち掘れが浅い場合, ひび割れが少ない場合に適している。

4.記述のとおり

No. 22道路のコンクリート舗装に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- 普通コンクリート版の横目地には、収縮に対するダミー目地と膨張目地がある。

- 地盤がよくない場合には,普通コンクリート版の中に鉄網を入れる。

- 舗装用コンクリートは,一般的にはスプレッダによって, 均一に隅々まで敷き広げる。

- 舗装用コンクリートは, 養生中の収縮が十分大きいものを使用する。

+ 解答・解説をみる(クリック)

解答4

1.2.3記述のとおり

4.舗装用コンクリートは, 施工中 にひび割れが発生しないよう乾燥収縮量や水和発熱量が許容値を超えないようにし, 養生中の収縮が十分小さいものを使用する。

No.23コンクリートダムにおけるRCD工法に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- RCD工法では, コンクリートの運搬は一般にダンプトラックを使用し, ブルドーザ で敷きし,振動ローラなどで締め固める。

- RCD用コンクリートは, 硬練りで単位セメント量が多いため, 水和熱が小さく, ひび割れを防止するコンクリートである。

- RCD工法でのコンクリート打設後の養生は,スプリンクラーやホースなどによる散水養生を実施する。

- RCD工法での水平打継ぎ目は,各リフトの表面が構造的な弱点とならないように, 一般的にモータースイーパーなどでレイタンスを取り除く。

+ 解答・解説をみる(クリック)

解答2

1.記述のとおり

2.RCD用コンクリートは,硬練りで単位セメント量と単位水量が少ないため, 水和発熱が小さくひび割れを防止する。

3.RCD工法では, 施工機械の運転などにより湛水養生ができない場合が多いため、スプリンクラーによる散水養生が一般的に行われている。

4.レイタンス除去作業のことをグリーンカットという。

No. 24トンネルの山岳工法の観察・計測に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- 観察・計測の頻度は,掘削直前から直後は疎に, 切羽が離れるに従って密に設定する。

- 観察・計測は, 掘削にともなう地山の変形などを把握できるように計画する。

- 観察・計測の結果は, 施工に反映するために, 計測データを速やかに整理する。

- 観察・計測の結果は、 支保工の妥当性を確認するために活用できる。

+ 解答・解説をみる(クリック)

解答1

1.観察・計測の頻度は, 掘削に伴うトンネル周辺地山の挙動は,一般に掘削直前から直後にかけて変化が大きく, 切羽が離れるに従って変化が小さくなり収束に至るため, 掘削前後は密に, 切羽が離れるに従って疎になるように設定する。

2.3記述のとおり

4.観察・計測の結果は,トンネル周辺地山の安定性, 支保工の妥当 性及び周辺環境への影響等の確認, 評価に活用できる。

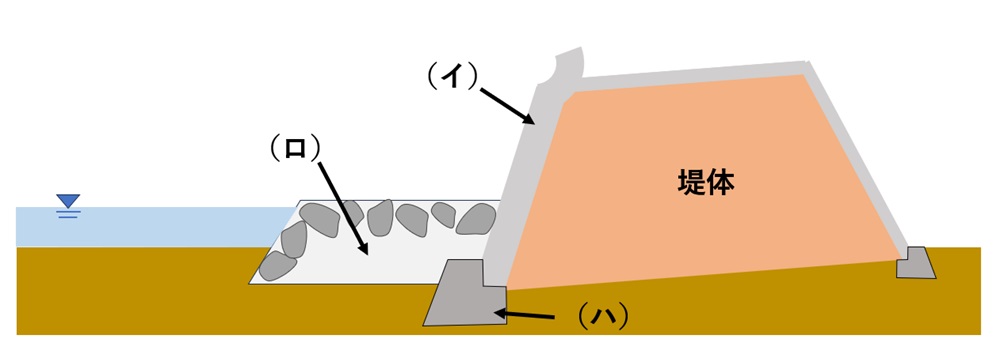

No.25下図は傾斜型海岸堤防の構造を示したものである。 図の (イ)~ (ハ)の構造 名称に関する次の組合せのうち, 適当なものはどれか。

【傾斜型海岸堤防★構造】

- (イ)裏法被覆工・・・(ロ)根固工・・・(ハ)基礎工

- (イ)表法被覆工・・・(ロ)基礎工・・・(ハ)根固工

- (イ)表法被覆工・・・(ロ)根固工・・・(ハ)基礎工

- (イ)裏法被覆工・・・(ロ)基礎工・・・(ハ)根固工

+ 解答・解説をみる(クリック)

解答3

(イ)表法被覆工・・・(ロ)根固工・・・(ハ)基礎工

No. 26ケーソン式混成堤の施工に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- ケーソンの構造は,水位を調整しやすいように,それぞれの隔壁に通水孔を設ける。

- ケーソンは, 注水開始後,着底するまで中断することなく注水を連続して行い据え付ける。

- ケーソンは, 据え付けたらすぐに,内部に中詰めを行い, 安定性を高めなければならない。

- ケーソンの中詰め材は,土砂, 割り石, コンクリート, プレパックドコンクリートなどを使用する。

+ 解答・解説をみる(クリック)

解答2

1.記述のとおり

2.ケーソンの据付けは、函体が基礎マウンド上に達する直前でいったん注水を中止し, 最終的なケーソン引寄せを行い, 据付け位置を確認,修正を行ったうえで一気に注水着底させる。

3.4記述のとおり

No.27鉄道の「軌道の用語」 と 「説明」 に関する次の組合せのうち, 適当でないものはどれか。

[軌道の用語]・・・[説 明]

- カント量・・・車両が曲線を通過するときに, 遠心力により外方に転倒するのを 防止するために外側のレールを高くする量

- 緩和曲線・・・鉄道車両の走行を円滑にするために直線と円曲線, 又は二つの曲線の間に設けられる特殊な線形のこと

- バラスト・・・まくらぎと路盤の間に用いられる砂利, 砕石などの粒状体のこと

- スラック・・・曲線上の車輪の通過をスムーズにするために, レール頭部を切削する量

+ 解答・解説をみる(クリック)

解答4

1.2.3記述のとおり

4.スラックは, 曲線部において列車通過を円滑にするための軌間の拡大をいい, 車両の固定軸距と曲線半径等から決定される。

No. 28鉄道(在来線)の営業線路内及び営業線近接工事の保安対策に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- 列車接近合図を受けた場合は, 列車見張員による監視を強化し安全に作業を行うこ と。

- 重機械の使用を変更する場合は,必ず監督員などの承諾を受けて実施すること。

- ダンプ荷台やクレーンブームは,これを下げたことを確認してから走行すること。

- 工事用自動車を使用する場合は, 工事用自動車運転資格証明書を携行すること。

+ 解答・解説をみる(クリック)

解答1

1.列車接近合図を受けた場合は, 作業員等は支障物の有無を確認し退避する。 列車の先頭部が通過するまで片手を上げ列車を注視し, その後は列車が通過し終わるまで列車注視を継続する。

2.3.4.記述のとおり

No.29シールド工法に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- シールド工法は,開削工法が困難な都市の下水道工事や地下鉄工事などで用いられる。

- 切羽とシールド内部が隔壁で仕切られたシールドは, 密閉型シールドと呼ばれる。

- 土圧式シールド工法は,スクリューコンベヤで排土を行う工法である。

- 泥水式シールド工法は,大きい径の礫を排出するのに適している工法である。

+ 解答・解説をみる(クリック)

解答4

1.2.3記述のとおり

4.泥水式シールド工法は,砂礫, 砂, シルト, 粘土層又は互層で 地盤の固結が緩く軟らかい層や含水比が高く安定しない層等, 広範囲の土質に適する。

カッタースリットから取り込まれた巨礫は配管やポンプ閉塞を生ずるおそれがあるため,礫除去装置で除去するかクラッシャーで破砕する必要がある。

No.30上水道管きょの据付けに関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- 管を掘削溝内につり下ろす場合は、溝内のつり下ろし場所に作業員を立ち入らせない。

- 管のつり下ろし時に土留め用切ばりを一時取り外す必要がある場合は,必ず適切な補強を施す。

- 鋼管の据付けは、管体保護のため基礎に砕石を敷き均して行う。

- 管の据付けに先立ち、 十分管体検査を行い, 亀裂その他の欠陥がないことを確認する。

+ 解答・解説をみる(クリック)

解答3

1.2記述のとおり

3.鋼管の据付けは、管体保護のため基礎に良質の砂を敷き均す。

4.記述のとおり

No.31下水道の剛性管きょを施工する際の下記の「基礎地盤の土質区分」と「基礎の種類」 の組合せとして, 適当なものは次のうちどれか。

[基礎地盤の土質区分]

(イ) 硬質粘土, 礫混じり土及び礫混じり砂などの硬質土

(ロ)非常にゆるいシルト及び有機質土などの極軟弱土

[基礎の種類]

- (イ)砂基礎・・・・・・・・・・(ロ)鉄筋コンクリート基礎

- (イ)鉄筋コンクリート基礎・・・(ロ)砂基礎

- (イ)鉄筋コンクリート基礎・・・(ロ)コンクリート基礎

- (イ)砂基礎・・・・・・・・・・(ロ)コンクリート基礎

+ 解答・解説をみる(クリック)

解答1

剛性管きょにおける基礎工の選択は,土質, 地耐力, 施工方法, 荷重条件, 埋設条件等によって選択する。

基礎地盤の土質区分と基礎の種類の関係は次の表のとおり

| 管種\地盤 |

硬質土(礫質粘土,礫 混じり土及び礫混じり砂) 及び普通土 (砂,ローム及び砂質 粘土) |

軟弱土 (シルト及び 有機質土) |

極軟弱土 (非常にゆるいシルト及び有機質土) |

| 剛性管 |

鉄筋コンクリート |

砂基礎

砕石基礎

コンクリート基礎 |

砂基礎

砕石基礎

はしご胴木基礎

コンクリート基礎 |

はしご胴木基礎 コンクリート基礎 砕石基礎

鳥居基礎

鉄筋コンクリート基礎 |

| 陶管 |

砂基礎

砕石基礎 |

砕石基礎

コンクリート基礎 |

| 可とう性管 |

硬質塩化ビニル管

ポリエチレン管 |

砂基礎 |

砂基礎

ベットシート基礎

ソイルセメント基礎 |

ベットシート基礎

ソイルセメント基礎

はしご胴木基礎

布基礎 |

| 強化プラスチック複合管 |

砂基礎

砕石基礎 |

| ダクタイル鋳鉄管

鋼管 |

砂基礎 |

砂基礎 |

砂基礎

はしご胴木基礎

布基礎 |

※問題番号 No.32 ~ No.42までの11問題のうちから6問題を選択し解答してください。

2020土木施工管理技士2級★過去問題No.32~42

No.32労働基準法に定められている労働時間,休憩,年次有給休暇に関する次の 記述のうち、正しいものはどれか。

- 使用者は,原則として労働時間の途中において, 休憩時間を労働者ごとに開始時刻を変えて与えることができる。

- 使用者は,災害その他避けることのできない事由によって, 臨時の必要がある場合においては,制限なく労働時間を延長させることができる。

- 使用者は,1週間の各日については,原則として労働者に,休憩時間を除き1日について8時間を超えて, 労働させてはならない。

- 使用者は, 雇入れの日から起算して3箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して, 有給休暇を与えなければならない。

+ 解答・解説をみる(クリック)

解答3

1.労働基準法第34条 (休憩) 第2項に 「前項の休憩時間は,一斉に与えなければならない (後略)」 と規定されている。

2.同法第33条 (災害等による臨時の必要がある場合の時間外 労働等) 第1項に 「災害その他避けることのできない事由によって, 臨時の必要がある場合においては,使用者は,行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において労働時間を延長し,又は休日に労働させることができる。 (後略)」と規定されている。

3.同法第32条 (労 働時間)第2項により正しい。

4.同法第39条 (年次有給休暇) 第1項に 「使用者は,そ の雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して, 継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない」と規定されている。

No. 33満18歳に満たない者の就業に関する次の記述のうち, 労働基準法上、誤っているものはどれか。

- 使用者は,年齢を証明する親権者の証明書を事業場に備え付けなければならない。

- 使用者は,クレーン, デリック又は揚貨装置の運転の業務に就かせてはならない。

- 使用者は, 動力により駆動される土木建築用機械の運転の業務に就かせてはならない。

- 使用者は,足場の組立, 解体又は変更の業務(地上又は床上における補助作業の業務を除く。)に就かせてはならない。

+ 解答・解説をみる(クリック)

解答1

1.労働基準法第57条 (年少者の証明書) 第1項に 「使用者は満18才に満たない者につ いて,その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならない」と規定されている。

2.同法第62条 (危険有害業務の就業制限) 第1項及び年少者労働基準規則第8条 (年少者の就業制限の業務の範囲) 第3号により正しい。

3.年少者労働基準規則第8条第12号により正しい。

4.同条第25号により正しい。

No.34労働安全衛生法上、 作業主任者の選任を必要としない作業は,次のうちどれか。

- 高さが5m以上のコンクリート造の工作物の解体又は破壊の作業

- コンクリート杭の杭打ちの作業

- 土止め支保工の切りばり又は腹起こしの取付け又は取り外しの作業

- 高さが5m以上の構造の足場の組立て,解体又は変更の作業

+ 解答・解説をみる(クリック)

解答2

作業主任者を選任すべき作業は,労働安全衛生法第14条 (作業主任者) 及び同法施行令第6 条(作業主任者を選任すべき作業) に規定

1.第15の5号に規定

2.既製コンクリート杭の杭打ち作業は規定されていない。(選任を必要としない)

3.第10号に規定されている。

4.第15号に規定

No.35 建設業法に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。

- 建設業者は, 建設工事の担い手の育成及び確保その他の施工技術の確保に努めなけ ればならない。

- 建設業の許可は、5年ごとにその更新を受けなければ,その期間の経過によって, そ の効力を失う。

- 元請負人は,下請負人から建設工事が完成した旨の通知を受けたときは,30日以内で,かつ,できる限り短い期間内に検査を完了しなければならない。

- 発注者から直接建設工事を請け負った建設業者は,必ずその工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる主任技術者又は監理技術者を置かなければならない。

+ 解答・解説をみる(クリック)

解答3

1.建設業法第25条の27 (建設工事の担い手の育成及び確保その他の施工技術の確保) 第 1項により正しい。

2.同法第3条 (建設業の許可) 第1項及び第3項により正しい。

3.同法第24条の4 (検査及び引渡し) 第1項に 「元請負人は,下請負人からその請け負った建設工事が完成した旨の通知を受けたときは,当該通知を受けた日から20日以内で,かつ,で きる限り短い期間内に,その完成を確認するための検査を完了しなければならない」と規定されている。

4.同法第26条 (主任技術者及び監理技術者の設置等) 第1項により正しい。

No. 36道路に工作物又は施設を設け, 継続して道路を使用する行為に関する次の記述のうち, 道路法令上、 占用の許可を必要としないものはどれか。

- 工事用板囲, 足場, 詰所その他工事用施設を設置する場合。

- 津波からの一時的な避難場所としての機能を有する堅固な施設を設置する場合。

- 看板, 標識, 旗ざお, パーキングメータ, 幕及びアーチを設置する場合。

- 車両の運転者の視線を誘導するための施設を設置する場合。

+ 解答・解説をみる(クリック)

解答4

1.道路法第32条 (道路の占用の許可) 第1項第7号及び同法施行令第7条 (道路の構造又 は交通に支障を及ぼすおそれのある工作物等) 第4号より, 許可が必要である。

2.道路法 施行令第7条第3号より, 許可が必要である。

3.同条第1号より, 許可が必要である。

4.車両の運転者の視線を誘導するための施設は,同施行令第34条の3 (道路附属物) 第3号 より道路の付属物であり, 許可を必要としない。

No. 37河川法に関する次の記述のうち, 正しいものはどれか。

- 河川法上の河川には, ダム, 堰, 水門, 堤防, 護岸, 床止め等の河川管理施設は含 まれない。

- 河川保全区域とは, 河川管理施設を保全するために河川管理者が指定した一定の区域である。

- 二級河川の管理は,原則として,当該河川の存する市町村長が行う。

- 河川区域には, 堤防に挟まれた区域と堤内地側の河川保全区域が含まれる。

+ 解答・解説をみる(クリック)

解答2

1.河川法第3条 (河川及び河川管理施設) 第2項に 「この法律において「河川管理施設」とは,ダム, 堰せき, 水門, 堤防, 護岸, 床止め, 樹林帯その他河川の流水によって生ずる 公利を増進し、又は公害を除却し、 若しくは軽減する効用を有する施設をいう。(後略)」と 規定されている。

2.同法第54条 (河川保全区域) 第1項により正しい。

3.同法第10条 (二級河川の管理) 第1項に 「二級河川の管理は,当該河川の存する都道府県を統轄する都道府県知事が行なう」と規定されている。

4. 河川区域とは同法第6条 (河川区域)第1項第 1号に「河川の流水が継続して存する土地及び地形, 草木の生茂の状況その他その状況が河 川の流水が継続して存する土地に類する状況を呈している土地の区域」 (1号地),第2号に 「河川管理施設の敷地である土地の区域」 (2号地) 第3号に「堤外の土地の区域のうち, 第 1号に掲げる区域と一体として管理を行う必要があるものとして河川管理者が指定した区 域」(3号地)と規定されている。 また同法第54条 (河川保全区域) 第3項に 「河川保全区 域の指定は,当該河岸又は河川管理施設を保全するため必要な最小限度の区域に限ってするものとし、かつ、 河川区域の境界から50mをこえてしてはならない。 ただし, 地形,地質等 の状況により必要やむを得ないと認められる場合においては, 50mをこえて指定することが 「できる」と規定されている。 河川区域に堤内地側の河川保全区域は含まれない。

No.38建築基準法に定められている建築物の敷地と道路に関する下記の文章の (イ),(ロ)に当てはまる次の数値の組合せのうち、正しいものはどれか。

都市計画区域内の道路は,原則として幅員 (イ) m以上のものをいい、 建築物の敷地 は,原則として道路に(ロ) m以上接しなければならない。

- (イ)3・・・(ロ)2

- (イ)3・・・(ロ)3

- (イ)4・・・(ロ)2

- (イ)4・・・(ロ)3

+ 解答・解説をみる(クリック)

解答3

建築基準法第41条の2 (適用区域) に 「この章の規定は,都市計画区域及び準都市計画区域 内に限り, 適用する」 及び第42条 (道路の定義) 第1項に 「「道路」とは, (中略) 幅員4m 以上のものをいう」と規定されている。

また第43条 (敷地等と道路との関係) 第1項に 「建築物の敷地は, 道路に2m以上接しなければならない」 と規定されている。

No. 39火薬類取締法上、 火薬類の取扱いに関する次の記述のうち, 誤っているものはどれか。

- 火薬類を運搬するときは, 火薬と火工品とは,いかなる場合も同一の容器に収納す ること。

- 火薬類を収納する容器は、内面には鉄類を表さないこと。

- 3.固化したダイナマイト等は, もみほぐすこと。

- 火薬類の取扱いには, 盗難予防に留意すること。

+ 解答・解説をみる(クリック)

解答1

1.火薬類取締法施行規則第51条 (火薬類の取扱い) 第2号に「火薬類を存置し,又は運搬するときは、火薬, 爆薬, 導爆線又は制御発破用コードと火工品 (導爆線及び制御発破用コ ードを除く。)とは、それぞれ異った容器に収納すること。 ただし, 火工所において薬包に工 業雷管,電気雷管又は導火管付き雷管を取り付けたものを当該火工所に存置し,又は当該火工所から発破場所に若しくは発破場所から当該火工所に運搬する場合には、この限りでない」 と規定されている。

2.同条第1号により正しい

3.同条第7号により正しい

4.同 条第18号により正しい

No. 40騒音規制法上,建設機械の規格などにかかわらず特定建設作業の対象とならない作業は,次のうちどれか。

ただし,当該作業がその作業を開始した日に終わるものを除く。

- バックホウを使用する作業

- トラクターショベルを使用する作業

- クラムシェルを使用する作業

- ブルドーザを使用する作業

+ 解答・解説をみる(クリック)

解答3

「特定建設作業」とは、騒音規制法第2条第3項及び同法施行令第2条に規定されている次に掲げる作業である。 ただし、 当該作業がその作業を開始した日に終わるものは除く。

表(別表第二 (騒音規制法施行令第2条関係))

- くい打機 (もんけんを除く。), くい抜機又はくい打くい抜機 (圧入式くい打くい抜機を除く。) を使用する作業 (くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く。)

- びょう打機を使用する作業

- さく岩機を使用する作業 (作業地点が連続的に移動する作業にあっては, 1日における当該作 業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る。)

- 空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであって, その原動機の定格出力が15kW以上 のものに限る。) を使用する作業 (さく岩機の動力として使用する作業を除く。)

- コンクリートプラント (混練機の混練容量が0.45m2 以上のものに限る。)又はアスファルトプ ラント(混練機の混練重量が200kg以上のものに限る。) を設けて行う作業 (モルタルを製造 するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。)

- バックホウ (一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するも のを除き, 原動機の定格出力が80kW以上のものに限る。) を使用する作業

- トラクターショベル (一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指 定するものを除き, 原動機の定格出力が70kW以上のものに限る。) を使用する作業

- ブルドーザ (一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き, 原動機の定格出力が40kW以上のものに限る。) を使用する作業

よってクラムシェルを使用する作業は対象とならない。

No. 41振動規制法上,特定建設作業の規制基準に関する測定位置と振動の大きさに関する次の記述のうち, 正しいものはどれか。

- 特定建設作業の場所の中心部で75dBを超えないこと。

- 特定建設作業の場所の敷地の境界線で75dBを超えないこと。

- 特定建設作業の場所の中心部で85dBを超えないこと。

- 特定建設作業の場所の敷地の境界線で85dBを超えないこと。

+ 解答・解説をみる(クリック)

解答2

振動規制法施行規則第11条 (特定建設作業の規制に関する基準) 及び別表第1第1号に「特定建設作業の振動が, 特定建設作業の場所の敷地の境界線において, 75dBを超える大きさの 「ものでないこと」と規定されている。

No.42港則法に関する次の記述のうち, 誤っているものはどれか。

- 船舶は,航路内においては,他の船舶を追い越してはならない。

- 船舶は,航路内においては,原則として投びょうし, 又はえい航している船舶を放 してはならない。

- 船舶は,航路内において,他の船舶と行き会うときは右側航行しなければならない。

- 汽艇等を含めた船舶は,特定港を通過するときは,国土交通省令で定める航路を通らなければならない。

+ 解答・解説をみる(クリック)

解答4

1.港則法第14条 (航法) 第4項により正しい。

2.同法第13条により正しい。

3.同法 第14条第3項により正しい。

4.同法第12条 (航路)に 「汽艇等以外の船舶は,特定港に出入し,又は特定港を通過するには、国土交通省令で定める航路によらなければならない。 ただし,海難を避けようとする場合その他やむを得ない事由のある場合は、この限りでない」 と規定されている。

※問題番号No.43 ~ No.61までの19問題は必須問題ですから全問題を解答してください。

2020土木施工管理技士2級★過去問題No.43~61

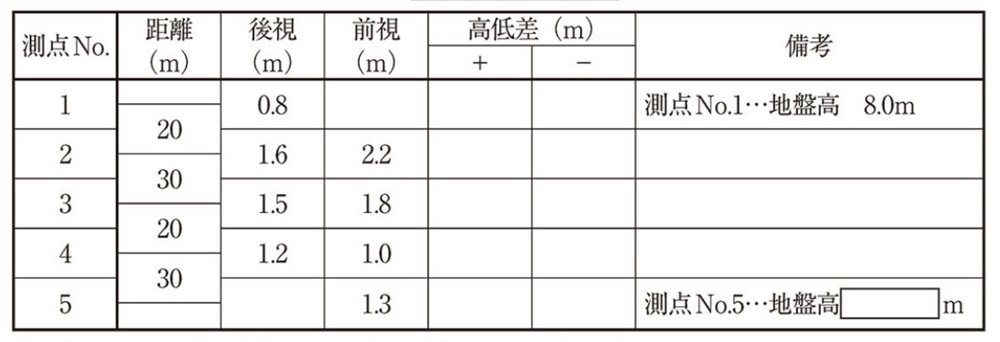

No. 43測点No.5の地盤高を求めるため, 測点 No.1 を出発点として水準測量を行い下表の結果を得た。 測点No.5の地盤高は,次のうちどれか。

【水準測量★結果】

- 6.4m

- 6.8m

- 7.2m

- 7.6m

+ 解答・解説をみる(クリック)

解答2

| 測点No. |

距離

(m) |

後視

(m) |

前視

(m) |

高低差(m) |

備考 |

| 昇(+) |

降(‐) |

| No.1 |

|

0.8 |

|

|

|

測点No.1…地盤高8.0m |

| No.2 |

20 |

1.6 |

2.2 |

|

1.4 |

|

| No.3 |

30 |

1.5 |

1.8 |

|

0.2 |

|

| No.4 |

20 |

1.2 |

1.0 |

0.5 |

|

|

| No.5 |

30 |

|

1.3 |

|

0.1 |

測点No.5…地盤高6.4m |

No.2の地盤高: 8.0m (No.1の地盤高) + (0.8m (No.1の後視)‐2.2m (No.2の前視)) = 6.6m

No.3の地盤高: 6.6m (No.2の地盤高) + (1.6m (No.2の後視)‐1.8m (No.3の前視)) = 6.4m

No.4の地盤高: 6.4m (No.3の地盤高) + (1.5m (No.3の後視)‐1.0m (No.4の前視)) = 6.9m

No.5の地盤高:6.9m (No.4の地盤高) + (1.2m (No.4の後視) -1.3m (No.5の前視)) = 6.8m

【別解】 表の高低差の総和を測点No.1の地盤高8.0mに足しても良い。

8.0m + (0.5m + (-1.4m-0.2m-0.1m)) =6.8m

No. 44公共工事標準請負契約約款に関する次の記述のうち, 誤っているものはどれか。

- 発注者は,必要があると認められるときは,設計図書の変更内容を受注者に通知して設計図書を変更することができる。

- 発注者は,特別の理由により工期を短縮する必要があるときは, 工期の短縮変更を受注者に請求することができる。

- 現場代理人と主任技術者及び専門技術者は,これを兼ねても工事の施工上支障はないので,これらを兼任できる。

- 請負代金額の変更については, 原則として発注者と受注者の協議は行わず, 発注者が決定し受注者に通知できる。

+ 解答・解説をみる(クリック)

解答4

1.公共工事標準請負契約約款第19条 (設計図書の変更) により正しい。

2.同約款第23 条 (発注者の請求による工期の短縮等) 第1項により正しい。

3.同約款第10条 (現場代 理人及び主任技術者等) 第5項により正しい。

4.同約款第25条 (A) 又は (B)(請負代 金額の変更方法等) に 「請負代金額の変更については, 発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、協議開始の日から発注者が指定する期日以内に協議が整わない場合には, 発注者が 定め、受注者に通知する」 と記されている。

No. 45下図は道路橋の断面図を示したものであるが, (イ)~(ニ)の構造名称に関する次の組合せのうち, 適当なものはどれか。

【道路橋★断面図】

- (イ)高欄・・・(ロ)地覆・・・(ハ)床版・・・(二)横桁

- (イ)横桁・・・(ロ)床版・・・(ハ)高欄・・・(二)地覆

- (イ)高欄・・・(ロ)床版・・・(ハ)地覆・・・(二)横桁

- (イ)地覆・・・(ロ)横桁・・・(ハ)高欄・・・(二)床版

+ 解答・解説をみる(クリック)

解答3

(イ)高欄・・・(ロ)床版・・・(ハ)地覆・・・(二)横桁

No. 46建設機械の用途に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- バックホウは,かたい地盤の掘削ができ, 掘削位置も正確に把握できるので,基礎の掘削や溝掘りなどに広く使用される。

- タンデムローラは,破砕作業を行う必要がある場合に最適であり砕石や砂利道などの一次転圧や仕上げ転圧に使用される。

- ドラグラインは,機械の位置より低い場所の掘削に適し, 水路の掘削, 砂利の採取などに使用される。

- 不整地運搬車は、車輪式 (ホイール式)と履帯式 (クローラ式) があり, トラックなどが入れない軟弱地や整地されていない場所に使用される。

+ 解答・解説をみる(クリック)

解答2

1.バックホウは, バケットを車体側に引き寄せて掘削する機械で, 機械の設置地盤より低 所を掘るのに適し、 掘削位置も正確に把握でき, 仕上がり面が比較的きれいで, 垂直掘り,底 ざらいが正確にできるので, 基礎の掘削や溝掘り等幅広く使用される。

2.タンデムローラは、締固め機械で破砕作業はできない。 締固め力ではマカダムローラーに劣るが仕上げ面 の平坦性に優れ, すじを残すことが少ないので,アスファルト舗装の仕上げに用いられる。

3.ドラグラインは、ロープで保持されたバケットを旋回による遠心力で放り投げて, 地面 に沿って引き寄せながら掘削する機械で, 機械の設置位置より低所の掘削に適している。掘削半径が大きく, ブームのリーチより遠い所まで掘ることができるため, 水中掘削, 砂利の採取, 大型溝掘削などに適している。

4.記述のとおり

No. 47仮設工事に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- 仮設工事には, 任意仮設と指定仮設があり, 施工業者独自の技術と工夫や改善の余地が多いので,より合理的な計画を立てられるのは任意仮設である。

- 仮設工事は,使用目的や期間に応じて構造計算を行い, 労働安全衛生規則の基準に合致するかそれ以上の計画としなければならない。

- 仮設工事の材料は,一般の市販品を使用し, 可能な限り規格を統一し, 他工事にも転用できるような計画にする。

- 仮設工事には直接仮設工事と間接仮設工事があり, 現場事務所や労務宿舎などの設備は,直接仮設工事である。

+ 解答・解説をみる(クリック)

解答4

1.2.3.は記述のとおり

4.直接仮設工事は,本工事に必要な工事用道路, 支保工足場, 電力設備や土留め, 仮締切等の仮設であり、工事の遂行に必要な 現場事務所,労務宿舎, 倉庫等は間接仮設工事である。

No.48施工計画作成の留意事項に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- 施工計画は,企業内の組織を活用して、全社的な技術水準で検討する。

- 施工計画は,過去の同種工事を参考にして、新しい工法や新技術は考慮せずに検討する。

- 施工計画は,経済性、安全性、品質の確保を考慮して検討する。

- 施工計画は,一つのみでなく, 複数の案を立て、代替案を考えて比較検討する。

+ 解答・解説をみる(クリック)

解答2

1.施工計画は, 関係する現場技術者に限定せず,できるだけ会社内の他組織も活用して、 全社的な高度の技術水準を活用して検討する。

2.施工計画は,過去の実績や経験のみで満足せず、常に改良を試み、 新しい工法, 新技術を積極的に取り入れ, 総合的に検討し,現場に最も合致した施工方法を採用する。

3.4.施工計画は,複数の代替案を考え, 経済性, 安全性, 品質, 工程を比較検討し、 最良の計画を採用する。 したがって, 2.が適当でない。

No.49ダンプトラックを用いて土砂を運搬する場合、時間当たり作業量(地山土量) Q として,次のうち正しいものはどれか。

ただし, 土質は普通土 (土量変化率 L=1.2 C = 0.9 とする)

Q=(q×f×E×60)/Cm (m3/h)

ここにq:1回の積載土量 5.0m2、f:土量換算係数、E: 作業効率 0.9Cm: サイクルタイム (25min)

- 9m3/h

- 10m/h

- 11m2/h

- 12m2/h

+ 解答・解説をみる(クリック)

解答1

ダンプトラックの時間あたり作業量 (Q) の計算式は問題のとおり。

土量換算係数 (f) は, 1/L (=1/1.2) で与えられるから, 複数の必要数値を式に代入すると, Q = (5.0 × 1/1.2×0.9×60) / 25=9m³/hとなる。

No.50 工程管理に関する次の記述のうち,適当でないものはどれか。

- 工程表は,常に工事の進捗状況を把握でき,予定と実績の比較ができるようにする。

- 工程管理では, 作業能率を高めるため、 常に工程の進捗状況を全作業員に周知徹底 する。

- 計画工程と実施工程に差が生じた場合は, その原因を追及して改善する。

- 工程管理では, 実施工程が計画工程よりも, 下回るように管理する。

+ 解答・解説をみる(クリック)

解答4

1.2.3記述のとおり

4.工程管理では,予期せぬ事態に適切に対処できるよう, 実施工程が計画工程をやや上回るように管理する。

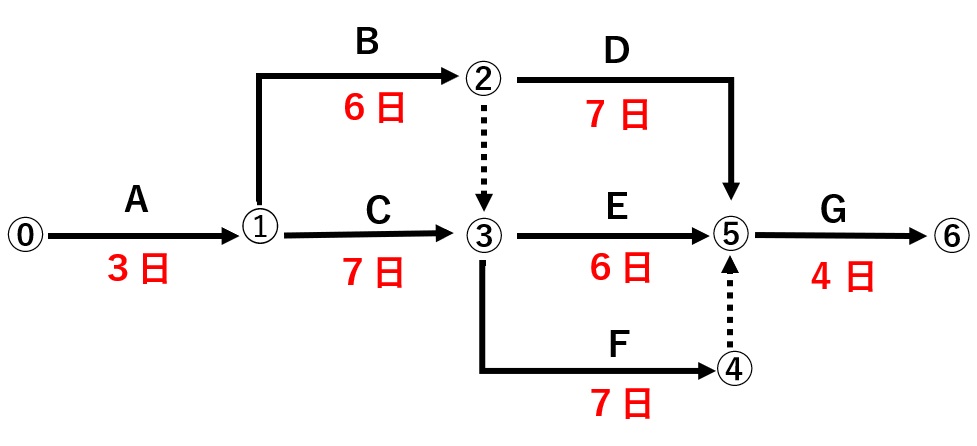

No. 51下図のネットワーク式工程表に示す工事のクリティカルパスとなる日数は, 次のうちどれか。

ただし、図中のイベント間のA〜Gは作業内容, 数字は作業日数を表す。

【ネットワーク工程表】

- 20 日

- 21日

- 22日

- 23日

+ 解答・解説をみる(クリック)

解答2

各経路の所要日数は以下のとおり

⓪→➀→②→⑤→⑥=20日

⓪→➀→②→③→⑤→⑥=19日

⓪→➀→②→③→④→⑤→⑥=20日

⓪→➀→③→⑤→⑥=20日

⓪→➀→③→④→⑤→⑥=21日

No. 52型枠支保工に関する次の記述のうち, 労働安全衛生法上, 誤っているものはどれか。

- 型枠支保工を組み立てるときは,組立図を作成し,かつ,この組立図により組み立 てなければならない。

- 型枠支保工は、型枠の形状, コンクリートの打設の方法等に応じた堅固な構造のも のでなければならない。

- 型枠支保工の組立て等の作業で、悪天候により作業の実施について危険が予想されるときは,監視員を配置しなければならない。

- 型枠支保工の組立て等作業主任者は、作業の方法を決定し, 作業を直接指揮しなければならない。

+ 解答・解説をみる(クリック)

解答3

1.労働安全衛生規則第240条 (組立図) 第1項により正しい。

2.同規則第239条 (型わく支保工の構造) により正しい。

3.同規則第245条 (型わく支保工の組立て等の作業) 第 2号に「強風、大雨, 大雪等の悪天候のため, 作業の実施について危険が予想されるときは, 当該作業に労働者を従事させないこと」と規定されている。

4.同規則第247条 (型枠支保工の組立て等作業主任者の職務) 第1号により正しい。

No. 53地山の掘削作業の安全確保に関する次の記述のうち, 労働安全衛生法上, 事業者が行うべき事項として誤っているものはどれか。

- 地山の崩壊又は土石の落下による労働者の危険を防止するため, 点検者を指名し, 作 業箇所等について, その日の作業を開始する前に点検させる。

- 明り掘削の作業を行う場所は,当該作業を安全に行うため必要な照度を保持しなけ ればならない。

- 明り掘削の作業では、 あらかじめ運搬機械等の運行の経路や土石の積卸し場所への 出入りの方法を定めて、関係労働者に周知させなければならない。

- 掘削面の高さが規定の高さ以上の場合は、 ずい道等の掘削等作業主任者に地山の作業方法を決定させ, 作業を直接指揮させる。

+ 解答・解説をみる(クリック)

解答4

1.労働安全衛生規則第358条 (点検) 第1号により正しい。

2.同規則第367条 (照度の 保持)により正しい。

3.同規則第364条 (運搬機械等の運行の経路等) により正しい。

4.同規則第360条 (地山の掘削作業主任者の職務) に 「事業者は,地山の掘削作業主任者に,次の事項を行なわせなければならない」, 第1号 「作業の方法を決定し, 作業を直接指揮するこ と」と規定されている

No.54車両系建設機械の作業に関する次の記述のうち, 労働安全衛生法上, 事業者が行うべき事項として正しいものはどれか。

- 運転者が運転位置を離れるときは,バケット等の作業装置を地上から上げた状態とし、建設機械の逸走を防止しなければならない。

- 転倒や転落により運転者に危険が生ずるおそれのある場所では,転倒時保護構造を有するか,又は, シートベルトを備えた機種以外を使用しないように努めなければな らない。

- 運転について誘導者を置くときは,一定の合図を定めて合図させ, 運転者はその合図に従わなければならない。

- アタッチメントの装着や取り外しを行う場合には,作業指揮者を定め、その者に安全支柱,安全ブロック等を使用して作業を行わせなければならない。

+ 解答・解説をみる(クリック)

解答3

1.労働安全衛生規則第160条 (運転位置から離れる場合の措置) 第1項に 「事業者は,車 両系建設機械の運転者が運転位置から離れるときは,当該運転者に次の措置を講じさせなけ ればならない」,第1号 「バケット, ジッパー等の作業装置を地上に下ろすこと」と規定され ている。

2.同規則第157条の2に 「事業者は、路肩, 傾斜地等であって, 車両系建設機械 の転倒又は転落により運転者に危険が生ずるおそれのある場所においては,転倒時保護構造を有し、かつ、シートベルトを備えたもの以外の車両系建設機械を使用しないように努める とともに、運転者にシートベルトを使用させるように努めなければならない」と規定されている。

3.同規則第159条 (合図) により正しい。

4.同規則第165条 (修理等)に「事業者は,車両系建設機械の修理又はアタッチメントの装着若しくは取り外しの作業を行うとき は,当該作業を指揮する者を定め、その者に次の措置を講じさせなければならない」,第1号 「作業手順を決定し, 作業を指揮すること」, 第2号 「安全支柱, 安全ブロック等及び架台の 使用状況を監視すること」と規定されている。

No.55高さ5m以上のコンクリート造の工作物の解体作業にともなう危険を防止 するために事業者が行うべき事項に関する次の記述のうち, 労働安全衛生法上、誤っているものはどれか。

- 強風,大雨, 大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは, 当該作業を注意しながら行う。

- 器具,工具等を上げ, 又は下ろすときは, つり綱 つり袋等を労働者に使用させる。

- 解体作業を行う区域内には, 関係労働者以外の労働者の立ち入りを禁止する。

- 作業主任者を選任するときは,コンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講 習を修了した者のうちから選任する。

+ 解答・解説をみる(クリック)

解答1

労働安全衛生規則 (コンクリート造の工作物の解体等作業主任者の職務)

1.労働安全衛生規則第517条の15 (コンクリート造の工作物の解体等の作業) 第2号に 「強風、大雨,大雪等の悪天候のため, 作業の実施について危険が予想されるときは,当該作業を中止すること」と規定されている。

2.同条第3号により正しい。

3.同条第1号によ り正しい。

4.同規則第517条の17 (コンクリート造の工作物の解体等作業主任者の選任) により正しい。

No. 56土木工事の品質管理における「工種・品質特性」 と 「確認方法」 に関する組合せとして, 適当でないものは次のうちどれか。

[工種・品質特性]・・・[確認方法]

- 土工・締固め度・・・・・・・・RI計器による乾燥密度測定

- 土工・支持力値・・・・・・・・平板載荷試験

- コンクリート工 ・スランプ・・・マーシャル安定度試験

- コンクリート工 ・ 骨材の粒度・・・ふるい分け試験

+ 解答・解説をみる(クリック)

解答3

1.土工・締固め度は,現場で迅速に測定ができるRI計器による乾燥密度測定の他に,砂置換法がある。

2.組合せのとおり

3.コンクリート工・スランプの確認はスランプ試験で行う。マーシャル安定度試験は, 舗装用アスファルト混合物の配合設計, 特に最適アスファルト量の決定に用いられる。

4.ふるい分け試験により, 粒度分布, 細骨材の粗粒率,最大寸法が求められる。

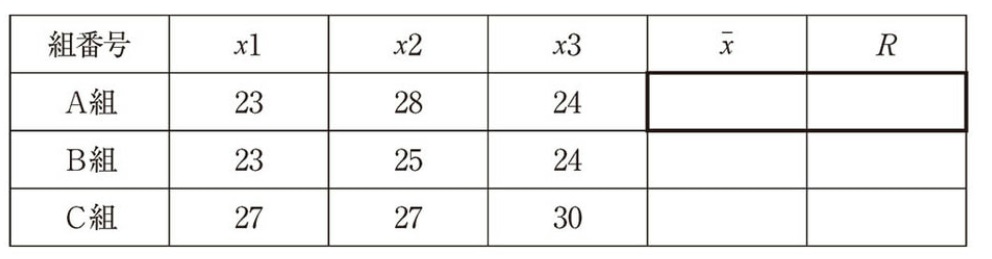

No. 57品質管理に用いるx -R管理図の作成にあたり,下表の測定結果から求められるA組のxとRの数値の組合せとして, 適当なものは次のうちどれか。

- 25・・・5

- 28・・・4

- 25・・・3

- 23・・・1

No.58 盛土の締固めの品質に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。

- 締固めの品質規定方式は、盛土の敷均し厚などを規定する方法である。

- 締固めの工法規定方式は,使用する締固め機械の機種や締固め回数などを規定する方法である。

- 締固めの目的は,土の空気間げきを多くし透水性を低下させるなどして土を安定した状態にすることである。

- 最もよく締まる含水比は,最大乾燥密度が得られる含水比で施工含水比である。

+ 解答・解説をみる(クリック)

解答2

1.締固めの品質規定方式は,盛土に必要な品質を仕様書に明示し, 締固め方法については 施工者に委ね、現場における締固め後の乾燥密度を室内締固め試験における最大乾燥密度で除した締固め度や, 空気間げき率, 飽和度などで規定する方式である。

2.記述のとおり

3.締固めの目的は,土の空気間げきを少なくし透水性を低下させ、水の侵入による軟化, 膨張を小さくし, 土を最も安定した状態にし、盛土完成後の圧密沈下などの変形を少なくすることである。

4.最もよく締まる含水比のことを最適含水比といい, ある一定のエネルギーにおいて最も効率よく土を密にすることができる。 このときの乾燥密度を最大乾燥密度という。

No. 59レディーミクストコンクリート (JIS A 5308, 普通コンクリート, 呼び強度 24) を購入し,各工区の圧縮強度の試験結果が下表のように得られたとき, 受入れ検査結果の合否判定の組合せとして, 適当なものは次のうちどれか。

単位(N/mm²)

| 試験回数\工区 |

A工区 |

B工区 |

C工区 |

| 1回目 |

21 |

33 |

24 |

| 2回目 |

26 |

20 |

23 |

| 3回目 |

28 |

20 |

25 |

| 平均値 |

25 |

24.3 |

24 |

- A工区(不合格)・・・B工区(合格)・・・C工区(合格)

- A工区(不合格)・・・B工区(合格)・・・C工区(不合格)

- A工区(合格)・・・B工区(不合格)・・・C工区(不合格)

- A工区(合格)・・・B工区(不合格)・・・C工区(合格)

+ 解答・解説をみる(クリック)

解答4

レディーミクストコンクリートの受入れ時の圧縮強度に要求されている品質は,JIS A 5308 に「圧縮強度試験を行ったとき、強度は次の規定を満足しなければならない。なお強度試験 における供試体の材齢は, 呼び強度を保証する材齢の指定がない場合は28日 指定がある場 合は購入者が指定した材齢とする。

1) 1回の試験結果は、購入者が指定した呼び強度の強度 値の85%以上でなければならない。

2) 3回の試験結果の平均値は, 購入者が指定した呼び強 度の強度値以上でなければならない」

と規定されている。

設問においては、3回の試験結果の平均値は24.0N/mm2以上、1回の試験結果は24×0.85=20.4N/mm2以上となる。よってA工区は合格,B工区は不合格, C工区は合格となる。

No.60建設工事における環境保全対策に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- 建設公害の要因別分類では, 掘削工, 運搬 交通,杭打ち杭抜き工, 排水工の苦情が多い。

- 土壌汚染対策法では,一定の要件に該当する土地所有者に,土壌の汚染状況の調査と市町村長への報告を義務付けている

- 造成工事などの土工事にともなう土ぼこりの防止には,防止対策として容易な散水養生が採用される。

- 騒音の防止方法には,発生源での対策, 伝搬経路での対策, 受音点での対策がある。

+ 解答・解説をみる(クリック)

解答2

1.建設公害の要因別の分類では苦情の多い順に並べると掘削工, 運搬交通, 杭打ち・ 抜き工, 排水工となり, これらが全体の約70%以上を占めている。

2.土壌汚染対策法第3条 (使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地であった土地の調査) 第1項に「使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地であった土 地の所有者、管理者又は占有者であって,当該有害物質使用特定施設を設置していたものは都道府県知事から通知を受けたものは, 環境省令で定めるところにより,当該土地の土壌 の特定有害物質による汚染の状況について, 環境大臣又は都道府県知事が指定する者に環境 省令で定める方法により調査させて, その結果を都道府県知事に報告しなければならない。 (後略)」と規定されている。

3.4. は記述のとおり

No. 61「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」 (建設リサイクル法)に定められている特定建設資材に該当しないものは次のうちどれか。

- 建設発生土

- コンクリート及び鉄から成る建設資材

- アスファルトコンクリート

- 木材

+ 解答・解説をみる(クリック)

解答1

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 (建設リサイクル法) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第2条(定義) 第5項および同法施行令第1 条 (特定建設資材) に 「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第2条第5項のコンクリート, 木材その他建設資材のうち政令で定めるものは,次に掲げる建設資材とする。

- コンクリート

- コンクリート及び鉄から成る建設資材

- 木材

- アスファルトコンク リート

【関連カテゴリー】

2級土木施工管理技士★過去問(無料)