令和3年度後期(2021)2級土木施工管理技士(第一次検定)の過去問題です。

また図解等は引用またはオリジナルで改めて作成しています。

お気づきの点(ミス・要修正事項)などありましたら、コメントください。

よろしくお願いいたします。

そのほかの過去問については、まとめ記事でご確認ください。

※ 問題番号No.1~No.11までの11問題のうちから9問題を選択し解答してください。

2022★土木施工管理技士2級★過去問題No.1~11

No. 1「土工作業の種類」 と 「使用機械」 に関する次の組合せのうち, 適当でないものはどれか。

[土工作業の種類]・・・・[使用機械 ]

- 伐開・除根・・・・・タンピングローラ

- 掘削・積込み・・・・トラクターショベル

- 掘削・運搬・・・・・スクレーパ

- 法面仕上げ・・・・・バックホウ

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答1

1.伐開・除根は, ブルドーザや, ブルドーザの排土板 (土工板)をレーキに取り替えたレーキドーザや, バックホウ等を用いて行う。 タンピングローラは、踏み跡をデコボコ状にす る締固め機械であり, アースダム, 築堤, 道路, 飛行場等の厚層の土等の転圧に用いられる。

2.掘削・積込みは,バケットを装着したトラクターショベルや, バックホウなどで行う。

3.掘削・運搬は, ブルドーザ, スクレープドーザ, スクレーパなどで行う。

4.法面仕上げは、法面バケット付のバックホウなどで行う。

No. 2土質試験における 「試験名」 とその 「試験結果の利用」 に関する次の組合せのうち、適当でないものはどれか。

[試験名]・・・[試験結果の利用]

- 土の圧密試験・・・・・・・・・・・・粘性土地盤の沈下量の推定

- ボーリング孔を利用した透水試験・・・土工機械の選定

- 土の一軸圧縮試験・・・・・・・・・・支持力の推定

- コンシステンシー試験・・・・・・・・盛土材料の選定

+ 解答・解説をみる(クリック)

解答2

1.土の圧密試験は,粘性土地盤の載荷重による断続的な圧密で,地盤沈下の解析に必要な沈下量と時間の関係を測定する。

2.ボーリング孔を利用した透水試験は, 孔内の地下水位を人為的に低下させ、その後の水位の回復量と時間から地盤の透水係数を直接測定する試験で、透水係数は,地盤の透水性の判定, 掘削時の排水計画, 地盤改良工法の設計等に用いられる。

土工機械の選定は,ポータブルコーン貫入試験等により求められる土のコーン指数 (qc)により, 建設機械のトラフィカビリティー (走行性) の判定を行う。

3. 土の一軸圧縮試験は,自立する供試体を拘束圧が作用しない状態で圧縮し、 圧縮応力の最大値である一軸圧縮強さ (qu) から支持力を推定する。

4. コンシステンシー試験は,土が塑性状から 液状や半固体状に移るときの境界の含水比であるコンシステンシー限界 (液性限界・塑性限 界)を求める試験

No.3盛土工に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- 盛土の基礎地盤は、盛土の完成後に不同沈下や破壊を生じるおそれがないか, あらかじめ検討する。

- 建設機械のトラフィカビリティーが得られない地盤では,あらかじめ適切な対策を講じる。

- 盛土の敷均し厚さは, 締固め機械と施工法及び要求される締固め度などの条件によって左右される。

- 盛土工における構造物縁部の締固めは、できるだけ大型の締固め機械により入念に締め固める。

+ 解答・解説をみる(クリック)

解答4

1.基礎地盤は,盛土の完成後に不同沈下や破壊を生ずるおそれがないか検討を行い,必要に応じて適切な処理を行う。

2.トラフィカビリティーが得られない地盤では,適切な質量 の施工機械の選定や, サンドマット工法または表層混合処理工法等の対策を行う。

3.盛土の敷均し厚さは、盛土材料の粒度,土質,締固め機械, 施工法及び要求される締固め度等の条件に左右される。

4.構造物縁部は, 底部がくさび形になり,面積が狭く、締固め作業が困難となるため, 小型の機械で入念に締め固める。

No. 4地盤改良工法に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- プレローディング工法は,地盤上にあらかじめ盛土等によって載荷を行う工法であ る。

- 薬液注入工法は,地盤に薬液を注入して,地盤の強度を増加させる工法である。

- ウェルポイント工法は,地下水位を低下させ, 地盤の強度の増加を図る工法である。

- サンドマット工法は,地盤を掘削して, 良質土に置き換える工法である。

+ 解答・解説をみる(クリック)

解答4

1.プレローディング工法は,盛土や構造物の計画地盤に, 盛土等によりあらかじめ荷重を 載荷して圧密を促進させ,築造する盛土や構造物の沈下を軽減する載荷工法で、サンド マットが併用される。

2.薬液注入工法は, 水ガラスやセメントミルクを地盤に注入し, 土 粒子の間げきに浸透・固化させ、地盤強度の増加や透水性の改良を行う固結工法

3.ウェルポイント工法は,地盤中の地下水位を低下させ,それまで受けていた浮力に相当する荷重を下層の軟弱層に載荷して圧密を促進するとともに, 地盤の強度の増加を図る地下水位低下工法

4.選択肢の記述内容は掘削置換工法である。サンドマット工法は、軟弱地盤表面に厚さ0.5~1.2m程度の砂を 敷設し, 軟弱層の圧密のための上部排水の促進と, 施工機械のトラフィカビリティーの確保 を図る表層処理工法

No.5コンクリートに用いられる次の混和材料のうち, コンクリートの耐凍害性を向上させるために使用される混和材料に該当するものはどれか。

- 流動化剤

- フライアッシュ

- AE剤

- 膨張材

+ 解答・解説をみる(クリック)

解答3

1.流動化剤は,あらかじめ練り混ぜられたコンクリートに添加し, 撹拌することによって 流動性を増大させる効果がある。

2.フライアッシュを適切に用いると, ワーカビリティー を改善して単位水量を減らすことができ, 水和熱による温度上昇の低減、長期材齢における 強度増進,乾燥収縮の減少, 水密性や化学抵抗性の向上等, 優れた効果が期待できる。

3.AE剤は,フレッシュコンクリート中に微少な独立したエントレインドエアを均等に連行することにより, ➀ワーカビリティーの改善, ②耐凍害性の向上, ③ブリーディング, レイタ ンスの減少といった効果が期待できる。

4.膨張材は,水和反応によってモルタルまたはコ ンクリートを膨張させる作用があり、適切に用いると、 乾燥収縮や硬化収縮等に起因するひ び割れの発生を低減したり, コンクリートに生ずる膨張力を鉄筋等で拘束し, ケミカルプレストレスを導入してひび割れ耐力を向上できる。

No.6コンクリートの配合設計に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- 所要の強度や耐久性を持つ範囲で, 単位水量をできるだけ大きく設定する。

- 細骨材率は, 施工が可能な範囲内で,単位水量ができるだけ小さくなるように設定する。

- 締固め作業高さが高い場合は,最小スランプの目安を大きくする。

- 一般に鉄筋量が少ない場合は,最小スランプの目安を小さくする。

+ 解答・解説をみる(クリック)

解答1

1. 単位水量は,作業できる範囲でできるだけ少なくなるようにし, 上限は175kg/mを標準とする。

2.細骨材率は,一般に小さいほど同じスランプのコンクリートを得るのに必要な単位水量が減少する傾向にあり,それに伴い単位セメント量の低減も図れることから経済的なコンクリートとなる。

3.4.記述のとおり

No.7フレッシュコンクリートに関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- スランプとは、コンクリートの軟らかさの程度を示す指標である。

- 材料分離抵抗性とは, コンクリートの材料が分離することに対する抵抗性である。

- ブリーディングとは, 練混ぜ水の一部の表面水が内部に浸透する現象である。

- ワーカビリティーとは, 運搬から仕上げまでの一連の作業のしやすさのことである。

+ 解答・解説をみる(クリック)

解答3

1.スランプは、スランプコーンを引き上げた直後に測った頂部からの下がりで表す。

2.材料分離抵抗性は,単位セメント量あるいは単位粉体量を適切に設定することによって確保する。

3.ブリーディングは,コンクリートの打込み後, 骨材等の沈降又は分離によって, 練混ぜ水の一部が遊離してコンクリート表面に上昇する現象である。

4.記述のとおり

No. 8鉄筋の加工及び組立に関する次の記述のうち, 適当なものはどれか。

- 型枠に接するスペーサは,原則としてモルタル製あるいはコンクリート製を使用する。

- 鉄筋の継手箇所は, 施工しやすいように同一の断面に集中させる。

- 鉄筋表面の浮きさびは, 付着性向上のため、除去しない。

- 鉄筋は,曲げやすいように,原則として加熱して加工する。

+ 解答・解説をみる(クリック)

解答1

1.記述のとおり

2.継手を同一の断面に集中すると, 継手に弱点がある場合, 部材が危険になり,また継手の種類によっては継手部分のコンクリートの行きわたりが悪くなる こともあるので継手は相互にずらして設けることを原則とする。 継手位置を軸方向に相互にずらす距離は,継手の長さに鉄筋直径の25倍を加えた長さ以上を標準とする。

3.鉄筋を組み立ててからコンクリートの打込みまでに長時間が経過し, 汚れや浮きさびが認められる場合は、再度鉄筋を清掃し、 鉄筋への付着物を除去しなければならない。

4.鉄筋の加工は, 常温で行うことが原則である。 加熱して加工する場合は、あらかじめ材質を害さないことが 確認された方法で, 加工部の鉄筋温度を適切に管理して行う。

No. 9既製杭の施工に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- プレボーリング杭工法は,孔内の泥土化を防止し孔壁の崩壊を防ぎながら掘削する。

- 中掘り杭工法は,ハンマで打ち込む最終打撃方式により先端処理を行うことがある。

- 中掘り杭工法は,一般に先端開放の既製杭の内部にスパイラルオーガ等を通して掘 削する。

- プレボーリング杭工法は,ソイルセメント状の掘削孔を築造して杭を沈設する。

+ 解答・解説をみる(クリック)

解答1

1.プレボーリング杭工法は、掘削ビットおよびロッドにより, 水または掘削液を注入しながら地盤を掘削・撹拌混合して孔内を泥土化し, 孔壁の崩壊を防ぎながら掘削する。地質条件により掘削孔が崩壊するような場合は, ベントナイト等を添加した掘削液を使用する。

2.中掘り杭工法の先端処理方法には, 最終打撃方式とセメントミルク噴出撹拌方式があ り,最終打撃方式は、 ある深さまで中掘り沈設した杭を打撃によって所定の深さまで打ち込むものである。

3.記述のとおり

4.プレボーリング杭工法は, 支持層まで掘削した 後,根固液を注入撹拌混合しながら反復して根固部を築造する。 根固部の築造後,杭周固定液を注入・撹拌混合しながらロッド及び掘削ビットを引き上げて, ソイルセメント状の掘 削孔を築造した後、 既製コンクリート杭を沈設する。

No. 10 場所打ち杭の各種工法に関する次の記述のうち,適当なものはどれか。

- 深礎工法は,地表部にケーシングを建て込み, 以深は安定液により孔壁を安定させる。

- オールケーシング工法は,掘削孔全長にわたりケーシングチューブを用いて孔壁を保護する。

- アースドリル工法は,スタンドパイプ以深の地下水位を高く保ち孔壁を保護・安定させる。

- リバース工法は、 湧水が多い場所では作業が困難で、酸欠や有毒ガスに十分に注意する。

+ 解答・解説をみる(クリック)

解答2

1.選択肢の記述内容はアースドリル工法である。深礎工法は, 掘削孔の全長にわたりライナープレートを用いて孔壁の崩壊を防止しなが ら、人力または機械で掘削する。

2.記述のとおり

3.選択肢の記述内容はリバース工法である。アースドリル工法は、表層ケーシングを建込み, 孔内に注入した安定液の 水圧で孔壁を保護しながら, ドリリングバケットで掘削・排土する。

4.選択肢の記述内容は深礎工法である。リバース工法は,スタンドパイプを建込み, 掘削孔に満たした水の 圧力で孔壁を保護しながら, 水を循環させて削孔機で掘削する。

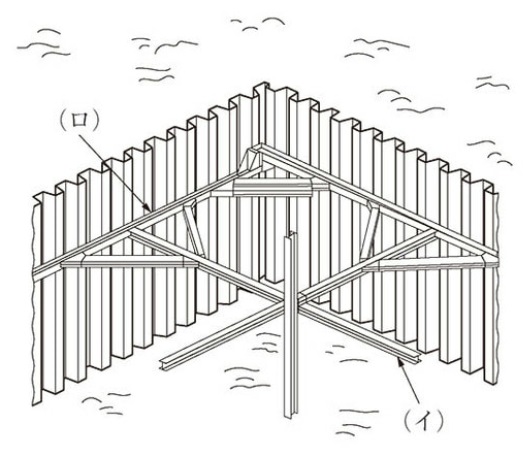

No. 11下図に示す土留め工の(イ), (ロ) の部材名称に関する次の組合せのうち, 適当なものはどれか。

- (イ)腹起し・・・(ロ)中間杭

- (イ)腹起し・・・(ロ)火打ちばり

- (イ)切ばり・・・(ロ)腹起し

- (イ)切ばり・・・(ロ)火打ちばり

+ 解答・解説をみる(クリック)

解答3

図の(イ)は切ばり, (ロ) は腹起しである。

腹起し:連続的な土留め壁を押さえるはりであり,切りは,腹起しを介して土留め壁を相互に支えるはりのこと。

中間杭:切ばりの座 屈防止のために設けられるが, 覆工からの荷重を受ける中間杭を兼ねてもよい。

火打ちばり:腹起しと切ばりの接続部や隅角部に斜めに入れるはりで,構造計算では土圧が作用する 腹起しのスパンや切ばりの座屈長を短くすることができる。

※問題番号No.12~ No.31までの20問題のうちから6問題を選択し解答してください。

2022★土木施工管理技士2級★過去問題No.12~31

No. 12 鋼材に関する次の記述のうち,適当でないものはどれか。

- 硬鋼線材を束ねたワイヤーケーブルは, 吊橋や斜張橋等のケーブルとして用いられる。

- 低炭素鋼は, 表面硬さが必要なキー, ピン, 工具等に用いられる。

- 棒鋼は,主に鉄筋コンクリート中の鉄筋として用いられる。

- 鋳鋼や鍛鋼は, 橋梁の支承や伸縮継手等に用いられる。

+ 解答・解説をみる(クリック)

解答2

1.記述のとおり

2.炭素鋼は, 鉄と炭素の合金であり, 炭素含有量が少ないと延性,展性に富み溶接等加工性に優れるが, 多いと引張強さ・硬さが増すが,伸び・ 絞りが減少し, 被削性・被研削性は悪くなる。 炭素含有量が0.25%以下を低炭素鋼といい, 針 金, くぎ リベット, ボルト, ナット, 橋梁の鋼板等に用いられる。 0.6% 以上を高炭素鋼と いい表面硬さが必要なキー・ピン・工具等に用いられる。 なお 0.25~0.6% を中炭素鋼とい い, 0.6%以下のものは構造用鋼として用いられる。

3.4記述のとおり

No. 13鋼道路橋の架設工法に関する次の記述のうち, 主に深い谷等, 桁下の空間が使用できない現場において, トラス橋などの架設によく用いられる工法として適当なものはどれか。

- トラベラークレーンによる片持式工法

- フォルバウワーゲンによる張出し架設工法

- フローティングクレーンによる一括架設工法

- 自走クレーン車による押出し工法

+ 解答・解説をみる(クリック)

解答1

1.トラベラークレーンによる片持式工法は,既に架設された桁をカウンターウエイトと し, 桁上に設置したトラベラークレーンで, 続く部材を片持式に架設する工法であり,主に 深い谷等, 桁下の空間が使用できない現場に適している。

2.フォルバウワーゲンによる張出し架設工法はPC橋の架設工法である。

3.フローティングクレーンによる一括架設工法は,組み立てられた部材を台船で現場までえい航し, フローティングクレーンでつり込み一 括して架設する工法であり, 流れの弱い河川や海岸での架設に用いられる。

4.自走クレー ン車による押出し工法であるが,このような工法はない。なお、自走クレーン車による工法では自走クレーン車が自由に進入できる桁下空間が必要である。 また押出し工法は PC橋の架設工法であり, 橋台背後の桁製作ヤードでブロックを製作し, 前方に押し出した後, 空いたヤード上で押し出したブロックにコンクリートを打ち継ぎ, PC鋼材で結合しながら 順次, 橋桁を押し出して架設する工法である。

No. 14コンクリートの劣化機構に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- 中性化は,空気中の二酸化炭素が侵入することによりコンクリートのアルカリ性が失われる現象である。

- 塩害は,コンクリート中に侵入した塩化物イオンが鉄筋の腐食を引き起こす現象で ある。

- 疲労は,繰返し荷重が作用することで, コンクリート中の微細なひび割れがやがて 大きな損傷になる現象である。

- 化学的侵食は、凍結や融解の繰返しによってコンクリートが溶解する現象である。

+ 解答・解説をみる(クリック)

解答4

1.中性化は, 空気中の二酸化炭素がコンクリート中に侵入し, コンクリート中の水酸化カ ルシウムを炭酸カルシウムに変化させることによりアルカリ性が失われ, pHが低下する現象のこと。

2. 塩害とは, コンクリート中に侵入した塩化物イオンが鋼材に腐食・膨張を生 じさせ, コンクリートにひび割れ, はく離等の損傷を与える現象のこと。

3.記述のとおり

4.化学的侵食は,工場排水,下水道,海水, 温泉, 侵食性ガス等に含まれる硫酸や硫酸塩等により, 遊離石灰の溶出, 可溶性物質の生成による溶出, エトリンガイトの生成による膨張崩壊等を引き起こし, コンクリートが溶解又は分解する現象のこと。

No. 15 河川堤防の施工に関する次の記述のうち,適当でないものはどれか。

- 堤防の腹付け工事では,旧堤防との接合を高めるため階段状に段切りを行う。

- 堤防の腹付け工事では,旧堤防の表法面に腹付けを行うのが一般的である。

- 河川堤防を施工した際の法面は,一般に総芝や筋芝等の芝付けを行って保護する。

- 旧堤防を撤去する際は, 新堤防の地盤が十分安定した後に実施する。

+ 解答・解説をみる(クリック)

解答2

1.段切りは, 1:4より急な法面に腹付け工事を行う場合に, 旧堤防との十分な接合とすべり面が生じないようにするために行う。

2.腹付け工事を行う場合,表法面への腹付けは 河積の減少等の問題があるため, 高水敷が広く川幅に余裕がある場合を除き, 原則旧堤防の裏法面に行う。

3.法面は,降雨や流水等による浸食を防止し, 安定をはかるため、 芝張り種子吹付け等による法覆工を行う。

4.新堤防は, 圧密沈下や法面の安定に時間を要するので、堤防法面の植生の生育状況, 堤防本体の締固めの状況 (自然転圧) 等を考慮し, 原則,新 堤防完成後3年間は旧堤防を撤去しない。

No. 16河川護岸に関する次の記述のうち, 適当なものはどれか。

- コンクリート法枠工は,一般的に法勾配が緩い場所で用いられる。

- 間知ブロック積工は,一般的に法勾配が緩い場所で用いられる。

- 石張工は,一般的に法勾配が急な場所で用いられる。

- 連結 (連節) ブロック張工は,一般的に法勾配が急な場所で用いられる。

+ 解答・解説をみる(クリック)

解答1

1.コンクリート法枠工は,一般的に法勾配が1:1.5~3.0の緩い場所で用いられる。

2. 間知ブロック積工は,一般的に法勾配がI:0.4~0.6の急な場所や流速の大きな急流部で用いられる。

3.石張工は,一般的に法勾配が 1:1.5~3.0の緩い場所で用いられる。なお, 法勾配が1割より緩いものを石張工, 急なものを石積工という。

4.連結 (連節) ブロック 張工は,一般的に法勾配がI : 2.0 以上の緩い場所で用いられる。

No. 17砂防えん堤に関する次の記述のうち, 適当なものはどれか。

- 袖は, 洪水を越流させないため, 両岸に向かって水平な構造とする。

- えん堤の堤体下流の法勾配は,一般に1:1程度としている。

- 水通しは、流量を越流させるのに十分な大きさとし, 形状は一般に矩形断面とする。

- 堤体の基礎地盤が岩盤の場合は、堤体基礎の根入れは1m以上行うのが通常である。

+ 解答・解説をみる(クリック)

解答4

1.袖は洪水を越流させないことを原則とし、 両岸に向かって上り勾配とする。

2.本えん堤の堤体下流の法勾配は, 越流土砂による損傷を避けるため, 1:0.2を標準とするが, 流出土砂の粒径が小さく、量が 少ない場合は必要に応じて緩くできる。

3.水通しは、原則として逆台形とし、幅は流水による堰堤下流部の洗掘に対処するため, 側面侵食等の著しい支障を及ぼさない範囲でできるだけ広くし、高さは対象流量を流し得る水位に, 余裕高以上の値を加えて定める。

4.正しい。堤体基礎の根入れは,基礎の不均質性や風化の速度を考慮し, 岩盤では1m以上,砂礫盤では2m以上が必要である。

No. 18地すべり防止工に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- 横ボーリング工は,地下水の排除のため、帯水層に向けてボーリングを行う工法で ある。

- 地すべり防止工では,抑止工,抑制工の順に施工するのが一般的である。

- 杭工は,鋼管等の杭を地すべり斜面等に挿入して, 斜面の安定を高める工法である。

- 地すべり防止工では,抑止工だけの施工は避けるのが一般的である。

+ 解答・解説をみる(クリック)

解答2

1.記述のとおり

2.地すべり防止工では,工法の主体は抑制工とし、地すべりが活発に継続している場合は抑制工を先行させ,活動を軽減してから抑止工を施工する。

3.4記述のとおり

4.地すべり防止工では,抑制工と抑止 工の両方を組み合わせて施工を行うのが一般的である。

No.19道路のアスファルト舗装における上層路盤の施工に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- 粒度調整路盤は,材料の分離に留意し, 均一に敷き均し、締め固めて仕上げる。

- 加熱アスファルト安定処理路盤は,下層の路盤面にプライムコートを施す必要があ る。

- 石灰安定処理路盤材料の締固めは,最適含水比よりやや乾燥状態で行うとよい。

- セメント安定処理路盤材料の締固めは、硬化が始まる前までに完了することが重要である。

+ 解答・解説をみる(クリック)

解答3

1.2記述のとおり

3.石灰安定処理 路盤材料の締固めは,最適含水比よりやや湿潤状態で行うとよい。

4.記述のとおり

No. 20道路のアスファルト舗装における締固めに関する次の記述のうち, 適当で ないものはどれか。

- 締固め作業は,継目転圧・初転圧・二次転圧・仕上げ転圧の順序で行う。

- 初転圧時のローラへの混合物の付着防止には, 少量の水,又は軽油等を薄く塗布す る。

- 転圧温度が高すぎたり過転圧等の場合, ヘアクラックが多く見られることがある。

- 継目は,既設舗装の補修の場合を除いて下層の継目と上層の継目を重ねるようにする。

+ 解答・解説をみる(クリック)

解答4

1.2.3記述のとおり

4. 継目は,その方向により横 継目と縦継目があるが,いずれの継目も既設舗装の補修の場合を除いて, 下層の継目と上層の継目を重ねないようにする。

No. 21道路のアスファルト舗装の補修工法に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- オーバーレイ工法は,不良な舗装の全部を取り除き, 新しい舗装を行う工法である。

- パッチング工法は, ポットホール, くぼみを応急的に舗装材料で充填する工法である。

- 切削工法は,路面の凸部などを切削除去し, 不陸や段差を解消する工法である。

- シール材注入工法は,比較的幅の広いひび割れに注入目地材等を充填する工法である。

+ 解答・解説をみる(クリック)

解答1

1.オーバーレイ工法は、既存舗装の上に, 厚さ3cm以上の加熱アスファルト混合物を舗設する工法であり, 局部的な不良箇所が含まれる場合, 事前に局部打換え等を行う。

2.3.4記述のとおり

No. 22道路のコンクリート舗装に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- コンクリート版に温度変化に対応した目地を設ける場合, 車線方向に設ける横目地と車線に直交して設ける縦目地がある。

- コンクリートの打込みは、一般的には施工機械を用い, コンクリートの材料分離を 起こさせないように, 均一に隅々まで敷き広げる。

- コンクリートの最終仕上げとして, コンクリート舗装版表面の水光りが消えてから ほうきやブラシ等で粗仕上げを行う。

- コンクリートの養生は,一般的に初期養生として膜養生や屋根養生, 後期養生とし て被覆養生及び散水養生等を行う。

+ 解答・解説をみる(クリック)

解答1

1.目地には, 車線方向に設ける縦目地, 車線に直交して設ける横目地がある。縦目地には, コンクリート版の反りによるひび割れを防止するタイバー (異形棒鋼) が用いられ, 横目地 には,コンクリート版の収縮・膨張を妨げないダウエルバー (丸鋼) が用いられる。

2.3.4記述のとおり

No. 23ダムに関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- 転流工は,比較的川幅が狭く、 流量が少ない日本の河川では仮排水トンネル方式が多く用いられる。

- ダム本体の基礎掘削工は,基礎岩盤に損傷を与えることが少なく, 大量掘削に対応できるベンチカット工法が一般的である。

- 重力式コンクリートダムの基礎処理は,カーテングラウチングとブランケットグラウチングによりグラウチングする。

- 重力式コンクリートダムの堤体工は,ブロック割してコンクリートを打ち込むブロック工法と堤体全面に水平に連続して打ち込むRCD工法がある。

+ 解答・解説をみる(クリック)

解答3

1.転流工は, ダム本体工事区域をドライに保つために, 河川を一時迂回させる構造物で, 我が国では河川流量や地形等を考慮し, 基礎岩盤内に仮排水トンネルを掘削する方式が多く 用いられる。

2.ベンチカット工法は,まず平坦なベンチを造成し、階段状に切り下げる工法である。

3.重力式コンクリートダムの基礎処理は, カーテングラウチングとコンソリデ ーショングラウチングを行う。コンソリデーショングラウチングは,基礎地盤と堤体の接触部付近の浸透流の抑制及び基礎地盤の一体化による変形の改良, カーテングラウチングは, 浸 透流の抑制を目的に実施される。 ブランケットグラウチングは, フィルダムにおいて岩盤部 の表層部における浸透流の抑制を目的に実施される。

4.重力式コンクリートダムの堤体工 は、コンクリート内部の温度応力によるクラック発生防止のために, 堤体をブロック割して 縦継目,横継目を設けてコンクリートを打ち込むブロック工法 (柱状工法) と, 堤体全面に水平に連続してコンクリートを打ち込み, 打設後, 振動目地切機等によりダム軸に対して直角方向に横継目を設置するRCD工法や拡張レヤー工法 (面状工法) がある。

No. 24トンネルの山岳工法における掘削に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- ベンチカット工法は, トンネル全断面を一度に掘削する方法である。

- 導坑先進工法は, トンネル断面を数個の小さな断面に分け, 徐々に切り広げていく工法である。

- 発破掘削は, 爆破のためにダイナマイトやANFO等の爆薬が用いられる。

- 機械掘削は, 騒音や振動が比較的少ないため, 都市部のトンネルにおいて多く用いられる。

+ 解答・解説をみる(クリック)

解答1

1.ベンチカット工法は,一般に上部半断面 (上半) と下部半断面 (下半) に2分割して掘進する工法で, 全断面では切羽が安定しない場合に有効な掘削方法である。 ロングベンチ, シ ョートベンチ,ミニベンチに分けられる。 トンネル全断面を一度に掘削する方法は,全断面掘削工法である。

2.3.4記述のとおり

No.25 海岸堤防の形式に関する次の記述のうち,適当でないものはどれか。

- 緩傾斜型は, 堤防用地が広く得られる場合や, 海水浴場等に利用する場合に適して いる。

- 混成型は,水深が割合に深く, 比較的軟弱な基礎地盤に適している

- 直立型は,比較的良好な地盤で, 堤防用地が容易に得られない場合に適している。

- 傾斜型は,比較的軟弱な地盤で, 堤体土砂が容易に得られない場所に適している。

+ 解答・解説をみる(クリック)

解答4

1.2.3記述のとおり

4.傾斜型は, 比較的軟弱な地盤で、堤防用地が容易に得られ, 堤体土砂が容易に得られる場所に適している。

No. 26ケーソン式混成堤の施工に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- 据え付けたケーソンは,すぐに内部に中詰めを行って, ケーソンの質量を増し、安 定性を高める。

- ケーソンのそれぞれの隔壁には, えい航,浮上, 沈設を行うため, 水位を調整しや すいように、通水孔を設ける。

- 中詰め後は, 波によって中詰め材が洗い出されないように, ケーソンの蓋となるコ ンクリートを打設する。

- ケーソンの据付けにおいては, 注水を開始した後は, 中断することなく注水を連続して行い、 速やかに据え付ける。

+ 解答・解説をみる(クリック)

解答4

1.2.3記述のとおり

4.ケーソンの据付けは、ケーソンの底面が据付け面に近づいたら, 注水を一時止め, 潜水士によって 正確な位置を決めたのち, 再び注水して正しく据え付ける。

No. 27鉄道工事における道床バラストに関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- 道床の役割は,マクラギから受ける圧力を均等に広く路盤に伝えることや, 排水を良好にすることである。

- 道床に用いるバラストは, 単位容積重量や安息角が小さく, 吸水率が大きい, 適当な粒径, 粒度を持つ材料を使用する。

- 道床バラストに砕石が用いられる理由は,荷重の分布効果に優れ,マクラギの移動を抑える抵抗力が大きいためである。

- 道床バラストを貯蔵する場合は,大小粒が分離ならびに異物が混入しないようにしなければならない。

+ 解答・解説をみる(クリック)

解答2

1.記述のとおり

2.道床に用いるバラストは、➀吸水率が小さく排水が良好である②材質が強固でじん性に富み、摩損や風化に耐える, ③単位容積重量, 安息角が大きい, ④適当な粒径と粒度を有し, 突固めその他の作業が容易である, ⑤粘土・ 沈泥・有機物を含まない, ⑥列車荷重により破砕されにくい, ⑦どこでも多量に得られて廉価である等の性質が必要である。

3.4記述のとおり

No. 28鉄道営業線における建築限界と車両限界に関する次の記述のうち,適当でないものはどれか。

- 建築限界とは,建造物等が入ってはならない空間を示すものである。

- 曲線区間における建築限界は,車両の偏いに応じて縮小しなければならない。

- 車両限界とは,車両が超えてはならない空間を示すものである。

- 建築限界は,車両限界の外側に最小限必要な余裕空間を確保したものである。

+ 解答・解説をみる(クリック)

解答2

1.建築限界とは, 列車の走行には、 車両の左右上下の動揺や, 曲線部ではカントやスラックの設置や車両の偏い等が生ずるため, 線路上の車両限界の外側に最小限必要な余裕空間が必要である。この空間を建築限界といい, 建築限界内には建造物の設置や物を置いてはならない。

2.曲線区間における建築限界は、 車両の偏いに応じて拡大しなければならない。

3.4.は記述のとおり

No.29 シールド工法に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- シールドのフード部には、切削機構を備えている。

- シールドのガーダー部には, シールドを推進させるジャッキを備えている。

- シールドのテール部には、覆工作業ができる機構を備えている。

- フード部とガーダー部がスキンプレートで仕切られたシールドを密閉型シールドという。

+ 解答・解説をみる(クリック)

解答4

1.フード部は,シールド本体の先端部にあって, 隔壁とともにカッターチャンバーを形成 する部分をいう。

2.ガーダー部は, シールド本体の中間部にあってシールド内部の装置群 を収容し, シールド本体全体の構造を保持する部分をいう。

3.テール部は, シールド本体の後部にあって, セグメントを組み立てる部分をいい,エレクターやテールシール等を装備 している。

4.密閉型シールドは, フード部とガーダー部が隔壁で仕切られている。 スキン プレートとは,シールド本体の外板部をいう。

No.30上水道の導水管や排水管の特徴に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- ステンレス鋼管は、強度が大きく、耐久性があり, ライニングや塗装が必要である。

- ダクタイル鋳鉄管は、強度が大きく、耐腐食性があり, 衝撃に強く, 施工性がよい。

- 硬質塩化ビニル管は,耐腐食性や耐電食性にすぐれ, 質量が小さく加工性がよい。

- 鋼管は,強度が大きく, 強靭性があり, 衝撃に強く, 加工性がよい。

+ 解答・解説をみる(クリック)

解答1

1.ステンレス鋼管は,耐食性に優れ、一般的にライニングや塗装を必要としない。 ただし, 異種金属と接続する場合は,イオン化傾向の違いにより異種金属接触腐食を生ずるので,絶縁処理が必要である。

2.3.4記述のとおり

No. 31下水道管渠の剛性管における基礎工の施工に関する次の記述のうち,適当でないものはどれか。

- 礫混じり土及び礫混じり砂の硬質土の地盤では,砂基礎が用いられる。

- シルト及び有機質土の軟弱土の地盤では, コンクリート基礎が用いられる。

- 地盤が軟弱な場合や土質が不均質な場合には, はしご胴木基礎が用いられる。

- 非常に緩いシルト及び有機質土の極軟弱土の地盤では, 砕石基礎が用いられる。

+ 解答・解説をみる(クリック)

解答4

剛性管における基礎工は,土質,地耐力,施工方法,荷重条件,埋設条件等によって選択するが,基礎地盤の土質区分と基礎の種類の関係は次のとおり

| 管種\地盤 |

硬質土(礫質粘土,礫 混じり土及び礫混じり砂) 及び普通土 (砂,ローム及び砂質 粘土) |

軟弱土 (シルト及び 有機質土) |

極軟弱土 (非常にゆるいシルト及び有機質土) |

| 剛性管 |

鉄筋コンクリート |

砂基礎

砕石基礎

コンクリート基礎 |

砂基礎

砕石基礎

はしご胴木基礎

コンクリート基礎 |

はしご胴木基礎

鳥居基礎

鉄筋コンクリート基礎 |

| 陶管 |

砂基礎

砕石基礎 |

砕石基礎

コンクリート基礎 |

| 可とう性管 |

硬質塩化ビニル管

ポリエチレン管 |

砂基礎 |

砂基礎

ベットシート基礎

ソイルセメント基礎 |

ベットシート基礎

ソイルセメント基礎

はしご胴木基礎

布基礎 |

| 強化プラスチック複合管 |

砂基礎

砕石基礎 |

| ダクタイル鋳鉄管

鋼管 |

砂基礎 |

砂基礎 |

砂基礎

はしご胴木基礎

布基礎 |

※問題番号 No.32 ~ No.42までの11問題のうちから6問題を選択し解答してください。

2022★土木施工管理技士2級★過去問題No.32~42

No.32労働時間及び休日に関する次の記述のうち, 労働基準法上, 正しいものはどれか。

- 使用者は,労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えるものとし, これは4 週間を通じ4日以上の休日を与える使用者についても適用する。

- 使用者は、坑内労働においては, 労働者が坑口に入った時刻から坑口を出た時刻までの時間を、休憩時間を除き労働時間とみなす。

- 使用者は,労働者に休憩時間を与える場合には,原則として, 休憩時間を一斉に与え、自由に利用させなければならない。

- 使用者は,労働者を代表する者との書面又は口頭による定めがある場合は, 1週間に40時間を超えて, 労働者を労働させることができる。

+ 解答・解説をみる(クリック)

解答3

1.労働基準法第35条 (休日) 第1項に 「使用者は、労働者に対して, 毎週少くとも1回の 休日を与えなければならない」 及び第2項に 「前項の規定は, 4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない」 と規定されている。

2.同法第38条 (時間計算) 第 2項に「坑内労働については,労働者が坑口に入った時刻から坑口を出た時刻までの時間を, 休憩時間を含め労働時間とみなす」 と規定されている。

3.同法第34条 (休憩) 第2項及 び第3項により正しい。

4.同法第36条 (時間外及び休日の労働) 第1項に 「使用者は,当 該事業場に,労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合,労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、 厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、(中略)その協定で定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる」と規定されている。

No. 33年少者の就業に関する次の記述のうち, 労働基準法上, 誤っているものは どれか。

- 使用者は,満18才に満たない者について, その年齢を証明する戸籍証明書を事業場 に備え付けなければならない。

- 親権者又は後見人は, 未成年者に代って使用者との間において労働契約を締結しな ければならない。

- 満18才に満たない者が解雇の日から14日以内に帰郷する場合は、 使用者は, 必要な 旅費を負担しなければならない。

- 未成年者は, 独立して賃金を請求することができ, 親権者又は後見人は, 未成年者 の賃金を代って受け取ってはならない。

+ 解答・解説をみる(クリック)

解答2

1.労働基準法第57条 (年少者の証明書) 第1項により正しい。

2.同法第58条 (未成年者の労働契約) 第1項に 「親権者又は後見人は, 未成年者に代って労働契約を締結してはならない」と規定されている。

3.同法第64条 (帰郷旅費)により正しい。

4.同法第59条 により正しい。

No. 34労働安全衛生法上、 作業主任者の選任を必要としない作業は,次のうちどれか。

- 高さが2m以上の構造の足場の組立て、 解体又は変更の作業

- 土止め支保工の切りばり又は腹起しの取付け又は取り外しの作業

- 型枠支保工の組立て又は解体の作業

- 掘削面の高さが2m以上となる地山の掘削作業

+ 解答・解説をみる(クリック)

解答1

作業主任者を選任すべき作業は, 労働安全衛生法第14条 (作業主任者) 及び同法施行令第6 条 (作業主任者を選任すべき作業) に規定されている。

1.第15号に「つり足場(ゴンドラのつり足場を除く), 張出し足場又は高さが5m以上の構造の足場の組立て、 解体又は変更の作業」と規定されている。

2.第10号に規定されている。

3.第14号に規定されている。

4.第9号に規定されている。

No. 35建設業法に関する次の記述のうち, 誤っているものはどれか。

- 建設工事の請負契約が成立した場合, 必ず書面をもって請負契約書を作成する。

- 建設業者は,請け負った建設工事を, 一括して他人に請け負わせてはならない。

- 主任技術者は, 工事現場における工事施工の労務管理をつかさどる。

- 建設業者は, 施工技術の確保に努めなければならない。

+ 解答・解説をみる(クリック)

解答3

1.建設業法第19条 (建設工事の請負契約の内容) 第1項により正しい。

2.同法第22条 (一括下請負の禁止) 第1項により正しい。

3.同法第26条 (主任技術者及び監理技術者の設置等) 第1項に 「建設業者は,その請け負った建設工事を施工するときは, (中略)当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの (主任技術者)を置かなけ ればならない」と規定されている。

4.同法第25条の27 (施工技術の確保に関する建設業 者等の責務)第1項により正しい。

No. 36道路法令上,道路占用者が道路を掘削する場合に用いてはならない方法は,次のうちどれか。

- えぐり掘

- 溝掘

- つぼ掘

- 推進工法

+ 解答・解説をみる(クリック)

解答1

道路法施行令第13条 (工事実施の方法に関する基準) 第2号に 「道路を掘削する場合におい ては,溝掘, つぼ掘又は推進工法その他これに準ずる方法によるものとし, えぐり堀の方法によらないこと」と規定されている。

No. 37河川法上, 河川区域内において, 河川管理者の許可を必要としないものは, 次のうちどれか。

- 道路橋の橋梁架設工事に伴う河川区域内の工事資材置き場の設置

- 河川区域内における下水処理場の排水口付近に積もった土砂の排除

- 河川区域内の土地における竹林の伐採

- 河川区域内上空の送電線の架設

+ 解答・解説をみる(クリック)

解答2

1.河川法第26条 (工作物の新築等の許可) 第1項に 「河川区域内の土地において工作物を新築し,改築し,又は除却しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより,河川管 理者の許可を受けなければならない。河川の河口附近の海面において河川の流水を貯留し,又 は停滞させるための工作物を新築し, 改築し,又は除却しようとする者も、同様とする」と 規定されており,この規定は一時的な仮設工作物にも適用される。

2.同法第27条第1項 に「河川区域内の土地において土地の掘削, 盛土若しくは切土その他土地の形状を変更する 行為又は竹木の栽植若しくは伐採をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより, 河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし, 政令で定める軽易な行為については,こ の限りでない」と規定されている。 この政令で定める軽易な行為は,同法施行令第15条の4 第1項及び同項第2号に 「工作物の新築等に関する河川管理者許可を受けて設置された取水施設又は排水施設の機能を維持するために行う取水口又は排水口の付近に積もった土砂等の排除」と規定されており,下水処理場の排水口付近に積もった土砂の排除については,河川管理者から許可を必要としない。

3.同条同項により, 河川管理者の許可が必要。

4.同法第24条 (土地の占用の許可) に 「河川区域内の土地 (河川管理者以外の者がその権原に 基づき管理する土地を除く。) を占用しようとする者は, 国土交通省令で定めるところによ り,河川管理者の許可を受けなければならない」と規定されており、この規定は地表面だけではなく、上空や地下にも適用される。

No.38建築基準法上,主要構造部に該当しないものは、 次のうちどれか。

- 床

- 階段

- 付け柱

- 屋根

+ 解答・解説をみる(クリック)

解答3

建築基準法第2条(用語の定義) 第5号に 「主要構造部 壁, 柱, 床,はり, 屋根又は階段をいい,建築物の構造上重要でない間仕切壁, 間柱, 付け柱, 揚げ床, 最下階の床、回り舞 台の床、小ばり,ひさし, 局部的な小階段, 屋外階段その他これらに類する建築物の部分を 除くものとする」と規定されている。

No. 39火薬類取締法上, 火薬類の取扱いに関する次の記述のうち, 誤っているものはどれか。

- 消費場所においては, 薬包に雷管を取り付ける等の作業を行うために, 火工所を設けなければならない。

- 火工所に火薬類を存置する場合には, 見張り人を必要に応じて配置しなければならない。

- 火工所以外の場所においては,薬包に雷管を取り付ける作業を行ってはならない。

- 火工所には,原則として薬包に雷管を取り付けるために必要な火薬類以外の火薬類 を持ち込んではならない。

+ 解答・解説をみる(クリック)

解答2

1.火薬類取締法施行規則第52条の2 (火工所) 第1項により正しい。

2.同条第3項第 3号に「火工所に火薬類を存置する場合には, 見張人を常時配置すること」と規定されてい る。

3.同項第6号により正しい。

4.同項第7号により正しい。

No.40騒音規制法上,指定地域内において特定建設作業を伴う建設工事を施工す る者が, 作業開始前に市町村長に実施の届出をしなければならない期限として,正しいものは次のうちどれか。

- 3日前まで

- 5日前まで

- 7日前まで

- 10日前まで

+ 解答・解説をみる(クリック)

解答3

騒音規制法第14条 (特定建設作業の実施の届出) 第1項に 「指定地域内において特定建設作 業を伴う建設工事を施工しようとする者は、当該特定建設作業の開始の日の7日前までに, (中略)市町村長に届け出なければならない。 ただし, 災害その他非常の事態の発生により特 定建設作業を緊急に行う必要がある場合は、この限りでない」と規定されている。

No.41騒音規制法上, 指定地域内において特定建設作業に該当するものは, 次のうちどれか。

- もんけん式くい打機を使用する作業

- 圧入式くい打くい抜機を使用する作業

- 油圧式くい抜機を使用する作業

- ディーゼルハンマのくい打機を使用する作業

+ 解答・解説をみる(クリック)

解答4

振動規制法第2条第3項に規定されている 「特定建設作業」 は,次に掲げる作業である。 ただし,当該作業がその作業を開始した日に終わるものは除かれる。

(別表第2(振動規制法施行令第2条関係))抜粋

- くい打機 (もんけん及び圧入式くい打機を除く。), くい抜機 (油圧式くい抜機を除く。)又はくい打くい抜機 (圧入式くい打くい抜機を除く。) を使用する作業

- 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業

- 舗装版破砕機を使用する作業 (作業地点が連続的に移動する作業にあっては, 1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る。)

- ブレーカ (手持式のものを除く。) を使用する作業 (作業地点が連続的に移動する作業にあって は、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る。)

よって4.ディーゼルハンマのくい打機を使用する作業が該当する。

No. 42港則法上,特定港内での航路,及び航法に関する次の記述のうち, 誤っているものはどれか。

- 航路から航路外に出ようとする船舶は, 航路を航行する他の船舶の進路を避けなければならない。

- 船舶は,港内において防波堤, 埠頭, 又は停泊船舶などを右げんに見て航行するときは,できるだけこれに遠ざかって航行しなければならない。

- 船舶は,航路内においては,原則として投びょうし、 またはえい航している船舶を放してはならない。

- 船舶は,航路内において他の船舶と行き会うときは,右側を航行しなければならない。

+ 解答・解説をみる(クリック)

解答2

1.港則法第14条 (航法) 第1項により正しい。

2.同法第17条に 「船舶は,港内においては,防波堤, ふとうその他の工作物の突端又は停泊船舶を右げんに見て航行するときは, できるだけこれに近寄り、 左げんに見て航行するときは,できるだけこれに遠ざかって航行しなければならない」と規定されている。

3.同法第13条により正しい。

4.は同法第14条第3項により正しい。

※問題番号No.43 ~ No.53までの11問題は, 必須問題ですから全問題を解答してください。

2022★土木施工管理技士2級★過去問題No.43~53

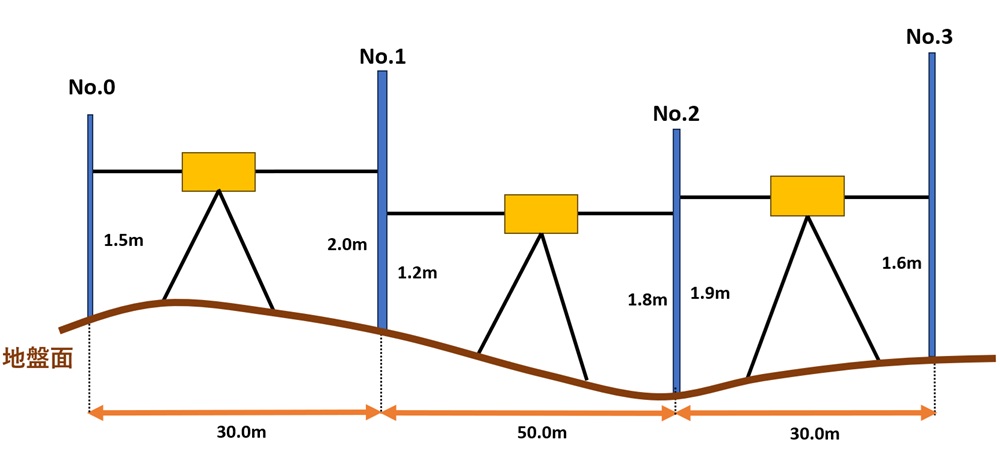

No. 43下図のように No. 0から No.3までの水準測量を行い, 図中の結果を得た。 No.3の地盤高は次のうちどれか。 なお, No.0の地盤高は12.0m とする。

【水準測量★結果】

- 10.6m

- 10.9m

- 11.2m

- 11.8m

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答3

| 測点No. |

距離

(m) |

後視

(m) |

前視

(m) |

高低差(m) |

備考 |

| 昇(+) |

降(‐) |

| No.0 |

|

1.5 |

|

|

|

測点No.0…地盤高12.0m |

| No.1 |

30 |

1.2 |

2.0 |

|

0.5 |

|

| No.2 |

50 |

1.9 |

1.8 |

|

0.6 |

|

| No.3 |

30 |

|

1.6 |

0.3 |

|

|

それぞれ測点の地盤高は次の通りとなる。

No.1:12.0m (No.0の地盤高) + (1.5m (No.0の後視)‐2.0m (No.1の前視))=11.5m

No.2:11.5m (No.1の地盤高) + (1.2m (No.1 の後視)‐1.8m (No.2の前視)) = 10.9m

No.3:10.9m(No.2の地盤高) + (1.9m (No.2の後視) -1.6m (No.3の前視)) =11.2m

【別解】 表の高低差の総和を測点No.0の地盤高12.0mに足してもよい。

12.0m + (0.3m+ (-0.5m-0.6m)) =11.2m

No. 44公共工事標準請負契約約款に関する次の記述のうち, 誤っているものはどれか。

- 受注者は,不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。

- 発注者は,工事の完成検査において, 工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。

- 現場代理人, 主任技術者 (監理技術者)及び専門技術者は,これを兼ねることができない。

- 発注者は,必要があるときは,設計図書の変更内容を受注者に通知して, 設計図書を変更することができる。

+ 解答・解説をみる(クリック)

解答3

1.公共工事標準請負契約約款第15条 (支給材料及び貸与品) 第9項により正しい。

2.同約款第32条 (検査及び引渡し) 第2項により正しい。

3.同約款第10条 (現場代理人及 主任技術者等) 第5項に 「現場代理人, 監理技術者等 (監理技術者, 監理技術者補佐又は主任技術者をいう)及び専門技術者は, これを兼ねることができる」 と記されている。

4.同約款第19条 (設計図書の変更) により正しい。

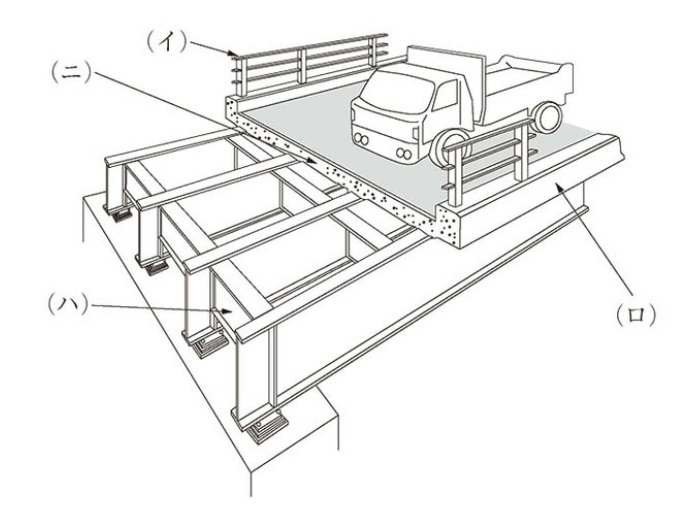

No. 45下図は道路橋の断面図を示したものであるが, (イ) ~ (ニ) の構造名称に関する組合せとして, 適当なものは次のうちどれか。

- (イ)高欄(ロ)地覆(ハ)横桁(二)床版

- (イ)地覆(ロ)横桁(ハ)高欄(二)床版

- (イ)高欄(ロ)地覆(ハ)床版(二)横桁

- (イ)横桁(ロ)床版(ハ)地覆(二)高欄

No. 46建設機械の用途に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- バックホウは、 機械の位置よりも低い位置の掘削に適し, かたい地盤の掘削ができる。

- トレーラーは,鋼材や建設機械等の質量の大きな荷物を運ぶのに使用される。

- クラムシェルは,オープンケーソンの掘削等, 広い場所での浅い掘削に適している。

- モーターグレーダは,砂利道の補修に用いられ、路面の精密仕上げに適している。

+ 解答・解説をみる(クリック)

解答3

1.2記述のとおり

3.クラムシェルは、ロープにつり下げたバケットを自由落下させて土砂をつかみ取る建設機械である。一般土砂の孔掘り, シールド工事の立坑掘削, 地下鉄工事の集積土さらい等, 狭い場所での深い掘削に適している。

4.記述のとおり

No. 47仮設工事に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- 直接仮設工事と間接仮設工事のうち, 現場事務所や労務宿舎等の設備は, 間接仮設工事である。

- 仮設備は,使用目的や期間に応じて構造計算を行うので、 労働安全衛生規則の基準に合致しなくてよい。

- 指定仮設と任意仮設のうち、 任意仮設では施工者独自の技術と工夫や改善の余地が多いので,より合理的な計画を立てることが重要である。

- 材料は,一般の市販品を使用し, 可能な限り規格を統一し、 他工事にも転用できるような計画にする。

+ 解答・解説をみる(クリック)

解答2

1.直接仮設工事には,工事に必要な工事用道路, 支保工足場, 電力設備や土留め等があり、 間接仮設工事には工事遂行に必要な現場事務所, 労務宿舎, 倉庫等がある。

2.仮設備は, 使用目的や期間に応じて構造計算を行い, 労働安全衛生規則の基準に合致するか,それ以上の計画とする。

3.4記述のとおり

No.48地山の掘削作業の安全確保のため、 事業者が行うべき事項に関する次の記述のうち, 労働安全衛生法上, 誤っているものはどれか。

- 地山の崩壊, 埋設物等の損壊等により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは, 作業と並行して作業箇所等の調査を行う。

- 掘削面の高さが規定の高さ以上の場合は,地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習を修了した者のうちから, 地山の掘削作業主任者を選任する。

- 地山の崩壊等により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは,あらかじめ, 土止止め支保工を設け, 防護網を張り, 労働者の立入りを禁止するなどの措置を講じる。

- 運搬機械等が労働者の作業箇所に後進して接近するときは,誘導者を配置し,その者にこれらの機械を誘導させる。

+ 解答・解説をみる(クリック)

解答1

1.労働安全衛生規則第362条 (埋設物等による危険の防止) 第1項に 「事業者は、埋設物等又はれんが壁, コンクリートブロック塀, 擁壁等の建設物に近接する箇所で明り掘削の作 業を行なう場合において,これらの損壊等により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、 これらを補強し, 移設する等当該危険を防止するための措置が講じられた後でなければ,作業を行なってはならない」と規定されている。

2.同規則第359条 (地山の掘削作業主任者の選任)により正しい。

3.同規則第361条 (地山の崩壊等による危険の防止)により正しい。

4.同規則第365条 (誘導者の配置) 第1項により正しい。

No. 49コンクリート造の工作物 (その高さが5メートル以上であるものに限る。) の解体又は破壊の作業における危険を防止するため事業者が行うべき事項 に関する次の記述のうち, 労働安全衛生法上、誤っているものはどれか。

- 解体用機械を用いた作業で物体の飛来等により労働者に危険が生ずるおそれのある 箇所に,運転者以外の労働者を立ち入らせないこと。

- 外壁, 柱等の引倒し等の作業を行うときは, 引倒し等について一定の合図を定め, 関 係労働者に周知させること。

- 強風、大雨, 大雪等の悪天候のため, 作業の実施について危険が予想されるときは, 当該作業を注意しながら行うこと。

- 作業主任者を選任するときは,コンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講 習を修了した者のうちから選任する。

+ 解答・解説をみる(クリック)

解答3

1.労働安全衛生規則第171条の6 (立入禁止等) 第1号により正しい。

2.同規則第517 条の16 (引倒し等の作業の合図) 第1項により正しい。

3.同規則第517条の15(コンクリ ート造の工作物の解体等の作業) 第2号に 「強風、大雨, 大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは,当該作業を中止すること」と規定されている。

4.同規則第517条の17 (コンクリート造の工作物の解体等作業主任者の選任)により正しい。

No. 50建設工事の品質管理における「工種」・「品質特性」 とその 「試験方法」との組合せとして, 適当でないものは次のうちどれか。

[工種]・[品質特性]・・・[試験方法]

- 土工・最適含水比・・・・突固めによる土の締固め試験

- 路盤工・材料の粒度・・・ふるい分け試験

- コンクリート工・スランプ・・・スランプ試験

- アスファルト舗装工・安定度・・平板載荷試験

+ 解答・解説をみる(クリック)

解答4

1.2.3.組合せのとおり

4.アスファルト舗装工 安定度は、マーシャル安定 度試験により測定する。 平板載荷試験は, 路盤や路床の支持力を評価する試験である。

No. 51レディーミクストコンクリート (JIS A 5308) の受入れ検査と合格判定に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- 圧縮強度試験は,スランプ, 空気量が許容値以内に収まっている場合にも実施する。

- 圧縮強度の3回の試験結果の平均値は、購入者の指定した呼び強度の強度値以上で ある。

- 塩化物含有量は,塩化物イオン量として原則3.0kg/m2以下である。

- 空気量4.5%のコンクリートの許容差は,±1.5%である。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答3

1.JIS A 53085 品質 5.1品質項目に,レディミクストコンクリートの品質項目は,強度, スランプ又はスランプフロー, 空気量, 塩化物含有量とし, 荷卸し地点において,各項目に 規定する条件を満足しなければならないと規定されている。

2.圧縮強度は, 1 回の試験結果は購入者の指定した呼び強度の強度値の85%以上であり、3回の試験結果の平均値が呼び強度の強度以上であることが規定されている。

3.塩化物含有量に,塩化物イオン量として0.3kg/m³以下と規定されている。

4.の空気量の許容差は次のとおり

| 種類 |

空気量 |

空気量の許容差 |

| 普通コンクリート |

4.5 |

1.5 |

| 軽量コンクリート |

5.0 |

| 舗装コンクリート |

4.5 |

| 高強度コンクリート |

4.5 |

No.52建設工事における環境保全対策に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- 土工機械の騒音は、エンジンの回転速度に比例するので, 高負荷となる運転は避ける。

- ブルドーザの騒音振動の発生状況は, 前進押土より後進が, 車速が速くなる分小さい。

- 覆工板を用いる場合, 据付け精度が悪いとガタつきに起因する騒音・振動が発生する。

- コンクリートの打込み時には, トラックミキサの不必要な空ぶかしをしないよう留意する。

+ 解答・解説をみる(クリック)

解答2

1.記述のとおり

2.ブルドーザの騒音振動の発生は,エンジンと履帯が主であり, 走行速度と質量に比例して大きくなる。 ブルドーザは前進・後進を繰り返して作業を行うが,高速で後進を行うと足回り騒音や振動が大きくなる傾向にある。

3.4記述のとおり

No. 53「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」 (建設リサイクル法)に 定められている特定建設資材に該当しないものは,次のうちどれか。

- コンクリート及び鉄からなる建設資材

- 木材

- アスファルトコンクリート

- 土砂

+ 解答・解説をみる(クリック)

解答4

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 (建設リサイクル法) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第2条(定義) 第5項および同法施行令第1 条 (特定建設資材) に 「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第2条第5項のコン クリート, 木材その他建設資材のうち政令で定めるものは,次に掲げる建設資材とする。 1コンクリート, 2コンクリート及び鉄から成る建設資材, 3木材, 4 アスファルト・コンクリート」と規定されている。

※問題番号No.54~No.61 までの8問題は, 施工管理法 (基礎的な能力) の必須問題ですから全問題を解答してください。

2022★土木施工管理技士2級★過去問題No.54~61

No. 54施工計画の作成に関する下記の文章中のイ)~(ニ)に当てはまる語句の組合せとして, 適当なものは次のうちどれか。

- 事前調査は,契約条件・設計図書の検討, (イ)が主な内容であり,また調達計画は,労務計画,機械計画, (ロ)が主な内容である。

- 管理計画は,品質管理計画,環境保全計画, (ハ)が主な内容であり, また施工技術計画は,作業計画, (二)が主な内容である。

- (イ)工程計画(ロ)安全衛生計画(ハ)資材計画(二)仮設備計画

- (イ)現地調査(ロ)安全衛生計画(ハ)資材計画(二)工程計画

- (イ)工程計画(ロ)資材計画(ハ)安全衛生計画(二)仮設備計画

- (イ)現地調査(ロ)資材計画(ハ)安全衛生計画(二)工程計画

+ 解答・解説をみる(クリック)

解答4

施工計画の作成において, 事前調査は、契約条件,設計図書の検討, 現地調査が主な内容で あり,また調達計画は,労務計画,機械計画,資材計画が主な内容である。 管理計画は,品 質管理計画, 環境保全計画, 安全衛生計画が主な内容であり, また施工技術計画は,作業計 画,工程計画が主な内容である。

No. 55建設機械の走行に必要なコーン指数に関する下記の文章中の(イ)~ (ニ)に当てはまる語句の組合せとして, 適当なものは次のうちどれか。

- 建設機械の走行に必要なコーン指数は, (イ) より(ロ)の方が小さく,(イ) より(ハ)の方が大きい。

- 走行頻度の多い現場では,より(二)コーン指数を確保する必要がある。

- (イ)ダンプトラック(ロ)自走式スクレーパ(ハ)超湿地ブルドーザ(二)大きな

- (イ)普通ブルドーザ(21t級)(ロ)自走式スクレーパ(ハ)ダンプトラック(二)小さな

- (イ)普通ブルドーザ(21t級)(ロ)湿地ブルドーザ(ハ)ダンプトラック(二)大きな

- (イ)ダンプトラック(ロ)湿地ブルドーザ(ハ)超湿地ブルドーザ(二)小さな

+ 解答・解説をみる(クリック)

解答3

建設機械が軟弱な土の上を走行するとき、土の種類や含水比によって作業能率が大きく異な り高含水比の粘性土や粘土では走行不能になることもある。 この建設機械の走行性のこと をトラフィカビリティーといい, コーン指数qcで示される。

| 建設機械名 |

走行に必要なコーン指数(kN/㎡) |

| 超湿地ブルドーザ |

200kN/㎡以上 |

| 湿地ブルドーザ |

300kN/㎡以上 |

| 普通ブルドーザ(15t級) |

500kN/㎡以上 |

| 普通ブルドーザ(21t級) |

700kN/㎡以上 |

| スクレープドーザ |

600kN/㎡以上 |

| 被牽引式スクレーパ |

700kN/㎡以上 |

| 自走式スクレーパ |

1,000kN/㎡以上 |

| ダンプトラック |

1,200kN/㎡以上 |

No.56工程管理の基本事項に関する下記の文章中の(イ)~(二)当てはまる語句の組合せとして, 適当なものは次のうちどれか。

- 工程管理にあたっては(イ)が,(口)よりも、やや上回る程度に管理をすることが最も望ましい。

- 工程管理においては、常に工程の(ハ)を全作業員に周知徹底させて,全作業員に(二)を高めるように努力させることが大切である。

- (イ)実施工程(ロ)工程計画(ハ)進行状況(二)作業能率

- (イ)実施工程(ロ)工程計画(ハ)作業能率(二)進行状況

- (イ)工程計画(ロ)実施工程(ハ)進行状況(二)作業能率

- (イ)作業能率(ロ)進行状況(ハ)実施工程(二)工程計画

+ 解答・解説をみる(クリック)

解答1

工程管理にあたっては, 実施工程が, 工程計画よりも、やや上回る程度に管理をすることが 最も望ましい。

実施工程と工程計画の間に差が生じた場合は,労務・機械・資材及び作業日 数等, あらゆる面から調査・ 原因究明を行い, 工期内に効率的に工事を完成させる対策を講ずる。

工程管理においては、常に工程の進行状況を全作業員に周知徹底させて, 全作業員に作業能率を高めるように努力させることが大切である。

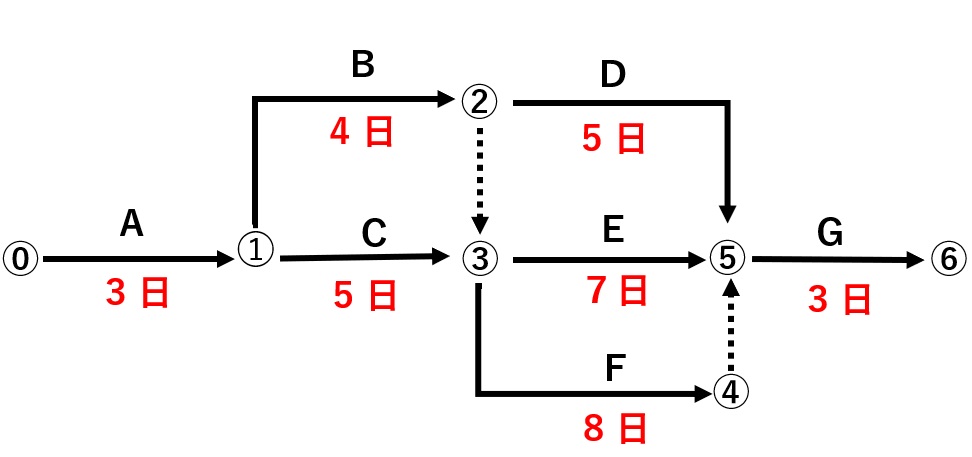

No. 57下図のネットワーク式工程表について記載している下記の文章中の(イ)~(二)に当てはまる語句の組合せとして,正しいものは次のうちどれか。

ただし,図中のイベント間のA〜Gは作業内容, 数字は作業日数を表す。

【ネットワーク工程表】

- (イ)及び(ロ)は,クリティカルパス上の作業である。

- 作業Bが (ハ) 遅延しても、全体の工期に影響はない。

- この工程全体の工期は, (二)である。

- (イ)作業C(ロ)作業D(ハ)1日(二)18日

- (イ)作業B(ロ)作業D(ハ)2日(二)19日

- (イ)作業C(ロ)作業F(ハ)1日(二)19日

- (イ)作業B(ロ)作業F(ハ)2日(二)18日

+ 解答・解説をみる(クリック)

解答3

⓪⇒➀⇒③⇒④⇒⑤⇒⑥が最長経路(19日)でクリティカルパスであり, 作業C及び作業Fはクリティカルパス上の作業である。

よって工期は19日間である。 なお,作業Bの最早開始時刻は3日, 最遅完了時刻は8日であり, トータルフロートは1日のため、1日遅延しても全体の工期に影響はない。

No.58足場の安全管理に関する下記の文章中の(イ)~(二)に当てはまる語句の組合せとして, 労働安全衛生法上, 適当なものは次のうちどれか。

- 足場の作業床より物体の落下を防ぐ, (イ)を設置する。

- 足場の作業床の(ロ)には, (ハ)を設置する。

- 足場の作業床の (二)は,3cm以下とする。

- (イ)幅木(ロ)手すり(ハ)筋かい(二)すき間

- (イ)幅木(ロ)手すり(ハ)中さん(二)すき間

- (イ)中さん(ロ)筋かい(ハ)幅木(二)段差

- (イ)中さん(ロ)筋かい(ハ)手すり(二)段差

+ 解答・解説をみる(クリック)

解答2

足場の作業床については労働安全衛生規則第563条 (作業床) に規定されており、設問文は次のとおり。

- 足場の作業床より物体の落下を防ぐ, 幅木を設置する。 (第1項第6号)

- 足場の作業床の手すりには,中さんを設置する。 (第1項第3号口)

- 足場の作業床のすき間は3cm以下とする。 (第1項第2号ロ)

No. 59車両系建設機械を用いた作業において, 事業者が行うべき事項に関する下記の文章中の(イ)~(二)に当てはまる語句の組合せとして, 労働安全衛生法上, 正しいものは次のうちどれか。

- 車両系建設機械には,原則として(イ)を備えなければならず,また転倒又は転落 の危険が予想される作業では運転者に(ロ)を使用させるよう努めなければならな い。

- 岩石の落下等の危険が予想される場合, 堅固な(ハ)を装備しなければならない。

- 運転者が運転席を離れる際は, 原動機を止め,(二)走行ブレーキをかける等の措置を講じさせなければならない。

- (イ)前照燈(ロ)要求性能墜落制止用器具(ハ)バックレスト(二)または

- (イ)回転燈(ロ)要求性能墜落制止用器具(ハ)バックレスト(二)かつ

- (イ)回転燈(ロ)シートベルト(ハ)ヘッドガード(二)または

- (イ)前照燈(ロ)シートベルト(ハ)ヘッドガード(二)かつ

+ 解答・解説をみる(クリック)

解答4

車両系建設機械の使用に係る危険の防止は労働安全衛生規則に規定されている。

- 車両系建設機械には,原則として前照燈を備えなければならず,また転倒又は転落の危険が予想される作業では運転者にシートベルトを使用させるよう努めなければならない。 (第 152条 (前照灯の設置) 及び第157条の2)

- 岩石の落下等の危険が予想される場合, 堅固なヘッドガードを装備しなければならない。 (第153条 (ヘッドガード))

- 運転者が運転席を離れる際は, 原動機を止め,かつ, 走行ブレーキをかける等の措置を講 じさせなければならない。 (第160条 (運転位置から離れる場合の措置) 第1項第2号)

No. 60下図のA工区, B工区の管理図について記載している下記の文章中の ]の(イ)~(二)に当てはまる語句の組合せとして、適当なものは次のうちどれか。

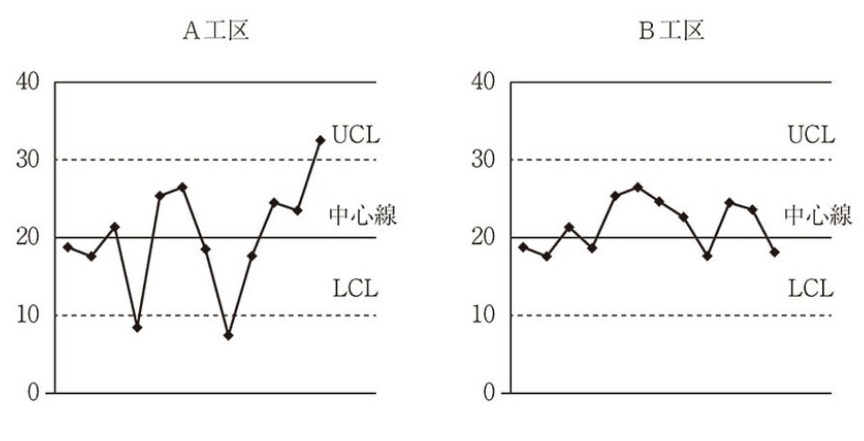

【管理図】

- 管理図は,上下の(イ)を定めた図に必要なデータをプロットして作業工程の管理 を行うものであり,A工区の上方(イ)は, (ロ)である。

- B工区では中心線より上方に記入されたデータの数が中心線より下方に記入されたデ ータの数よりも (ハ)。

- 品質管理について異常があると疑われるのは, (二)の方である。

- (イ)管理限界(ロ)30(ハ)多い(二)A工区

- (イ)測定限界(ロ)10(ハ)多い(二)B工区

- (イ)管理限界(ロ)30(ハ)少ない(二)B工区

- (イ)測定限界(ロ)10(ハ)少ない(二)A工区

+ 解答・解説をみる(クリック)

解答1

管理図は,測定値の時間的変化から工程が安定しているかを判断するもので,測定値の平均値や範囲等に対する上下の管理限界を求め, プロットした点が管理限界線内の内側にあり, か つ並び方にクセがなければ工程は安定状態にあると判断できる。

- 管理図は,上下の管理限界を定めた図に必要なデータをプロットして作業工程の管理を行うものであり, A工区の上方管理限界は, 30である。

- B工区では中心線より上方に記入されたデータの数が中心線より下方に記入されたデータ の数よりも多い。

- 品質管理について異常があると疑われるのは, (プロットが管理限界の外側にある) A工区の方である。

No.61盛土の締固めにおける品質管理に関する下記の文章中のの(イ) ~ (二)に当てはまる語句の組合せとして, 適当なものは次のうちどれか。

- 盛土の締固めの品質管理の方式のうち工法規定方式は,使用する締固め機械の(イ)や締固め回数等を規定するもので, 品質規定方式は、盛土の(ロ)等を規定する方法である。

- 盛土の締固めの効果や性質は,土の種類や含水比, 施工方法によって(ハ)。

- 盛土が最もよく締まる含水比は, (ニ) 乾燥密度が得られる含水比で最適含水比である。

- (イ)台数(ロ)材料(ハ)変化する(二)最適

- (イ)台数(ロ)締固め度(ハ)変化しない(二)最大

- (イ)機種(ロ)締固め度(ハ)変化する(二)最大

- (イ)機種(ロ)材料(ハ)変化しない(二)最適

+ 解答・解説をみる(クリック)

解答3

- 盛土の締固めの品質管理の方式のうち工法規定方式は、 使用する締固め機械の機種や締固め回数等を規定するもので, 品質規定方式は,盛土の締固め度等を規定する方法である。

- 盛土の締固めの効果や性質は、土の種類や含水比, 施工方法によって変化する。

- 盛土が最もよく 締まる含水比は, 最大乾燥密度が得られる含水比で最適含水比である。

【関連カテゴリー】

2級土木施工管理技士★過去問(無料)