令和元年度前期(2019)2級土木施工管理技士★学科(第一次検定)の過去問題です。

また図解等は引用またはオリジナルで改めて作成しています。

お気づきの点(ミス・要修正事項)などありましたら、コメントください。

よろしくお願いいたします。

そのほかの過去問については、まとめ記事でご確認ください。

【令和元年前期】土木施工管理技士【2級】過去問題・解答&解説付き(第一次検定)

※問題番号 No.1~No.1までの11問題のうちから9問題を選択し解答してください。

2019土木施工管理技士2級★過去問題No.1~11

No. 1土工に用いられる 「試験の名称」 とその 「試験結果の活用」に関する次の組合せのうち,適当でないものはどれか。

[試験の名称]・・・・[試験結果の活用]

- 突固めによる土の締固め試験・・・盛土の締固め管理

- 土の圧密試験・・・・・・・・・・地盤の液状化の判定

- 標準貫入試験・・・・・・・・・・地盤の支持力の判定

- 砂置換による土の密度試験・・・・土の締まり具合の判定

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答2

1.突固めによる土の締固め試験は、 試料土の含水比を変化させて突き固め, 締固め土の乾燥密度と含水比の関係を求める試験で盛土の締固め管理に活用する。

2. 土の圧密試験は、粘性土地盤の載荷重による断続的な圧密で,地盤沈下の解析に必要な沈下量と時間の関係を測定する。地盤の液状化の判定には用いない。

3. 標準貫入試験は, ボーリングロッド 頭部に取り付けたノッキングブロックに, 76cm±1cmの高さから63.5kg±0.5kgの錘を落下 させ、土中にサンプラーを30cm 貫入させる打撃回数 (N値) から地盤の支持力を判定する。

4.砂置換による土の密度試験は, 穴を掘り、その穴に質量と体積がわかっている試験用砂を入れ, 穴に入った試験用砂の体積と, 掘り出した土の質量から, 掘り出した土 の密度を調べる試験で、土の締まり具合の判定に活用される。

No.2「土工作業の種類」 と 「使用機械」 に関する次の組合せのうち, 適当でないものはどれか。

[土工作業の種類]・・・[使用機械]

- 溝掘り・・・・タンパ

- 伐開除根・・・ブルドーザ

- 掘削・・・・・バックホウ

- 締固め・・・・ロードローラ

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答1

1.溝堀は, トレンチャーやバックホウなどにより行う。 タンパは,土を締め固める小型機械である。

2.3.4記述のとおり

No. 3盛土の施工に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- 盛土の締固めの目的は、土の構造物として必要な強度特性が得られるようにすることである。

- 盛土材料の含水比が施工含水比の範囲内にないときには, 含水量の調節が必要となる。

- 盛土材料の敷均し厚さは, 材料, 締固め機械と施工法などの条件によって左右される。

- 盛土の締固めの効果や特性は,土の種類及び含水状態などにかかわらず一定である。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答4

1.2.3記述のとおり

4.盛土の締固めの 効果や特性は,土の種類及び含水状態などにより大きく異なり, 最も効率よく土を密にできる最適含水比における施工が望ましい。

No. 4軟弱地盤における次の改良工法のうち, 載荷工法に該当するものはどれか。

- サンドマット工法

- ウェルポイント工法

- プレローディング工法

- 薬液注入工法

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答3

1.サンドマット工法は, 軟弱地盤表面に厚さ0.5~1.2m程度の砂を敷設し, 軟弱層の圧密 のための上部排水の促進と、施工機械のトラフィカビリティの確保をはかる表層処理工法

2.ウェルポイント工法は、 吸水装置で掘削箇所の内側及び周辺を取り囲み、先端の 吸水部から地下水をポンプで強制排水し, 地下水位を低下させ, 圧密の促進や地盤の強度増 加をはかる排水工法

3.プレローディング工法は、盛土や構造物の計画地盤に,盛土などによりあらかじめ荷重を載荷して圧密を促進させ,その後, 構造物を施工することに より構造物の沈下を軽減する載荷工法で、サンドマットが併用される。

4. 薬液注入工 法は,水ガラスやセメントミルクを地盤に注入し, 土粒子の間げきに浸透・固化させ,地盤 強化や透水性の改良を行う固結工法

No. 5コンクリートに用いられる次の混和材料のうち、発熱特性を改善させる混和材料として適当なものはどれか。

- 流動化剤

- 防せい剤

- シリカフューム

- フライアッシュ

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答4

1.流動化剤は,あらかじめ練り混ぜられたコンクリートに添加し, 撹はんすることによって流動性を増大させる。

2.防せい剤は, 塩化物イオンによる鉄筋の腐食を抑制させる。

3. シリカフュームでセメントの一部を置換したコンクリートは, 材料分離が生じにくい, ブリ ーディングが小さい, 強度増加が著しい, 水密性や科学抵抗性が向上するなどの利点がある。

4.フライアッシュを適切に用いると, ワーカビリティーを改善して単位水量を減らすことができ, 水和熱による温度上昇の低減, 長期材齢における強度増進, 乾燥収縮の減少, 水密性や化学抵抗性の向上などが期待できる。

No.6コンクリートの打込みに関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- コンクリートと接して吸水のおそれのある型枠は、あらかじめ湿らせておかなければならない。

- 打込み前に型枠内にたまった水は, そのまま残しておかなければならない。

- 打ち込んだコンクリートは, 型枠内で横移動させてはならない。

- 打込み作業にあたっては, 鉄筋や型枠が所定の位置から動かないように注意しなければならない。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答2

1.記述のとおり

2. 型枠内に帯水した状態でコンクリートを打ち込むと, コンクリートの品質 や一体性を損ねる可能性があるため、 打込み前に除去する。

3. 4記述のとおり

No. 7コンクリートの施工に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- コンクリートを打ち込む際は, 打ち上がり面が水平になるように打ち込み, 1層当たりの打込み高さを90~100cm以下とする。

- コンクリートを打ち重ねる場合には,上層と下層が一体となるように, 棒状バイブレータで締固めを行う際は,下層のコンクリート中に10cm程度挿入する。

- コンクリートの練混ぜから打ち終わるまでの時間は, 外気温が25°Cを超えるときは1.5時間以内とする。

- コンクリートを2層以上に分けて打ち込む場合は、 外気温が25°Cを超えるときの許容打重ね時間間隔は2時間以内とする。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答1

1.コンクリートを打ち込む際は, 打ち上がり面がほぼ水平になるように打ち込み, 1層の高さは40~ 50cm以下とする。

2.3.4記述のとおり

コンクリートの練混ぜから打ち終わるまでの時間は、25°Cを超えるときで1.5時間以内, 外気温が25°C以下のときで2時間以内

コンクリートを2層以上に分けて打ち込む場合は、 外気温が25°Cを超えるときの許容打 重ね時間間隔は2時間以内, 25°C以下の場合2.5時間

No.8各種コンクリートに関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- 日平均気温が4°C以下となると想定されるときは, 寒中コンクリートとして施工する。

- 寒中コンクリートで保温養生を終了する場合は、コンクリート温度を急速に低下さ せる。

- 日平均気温が25°Cを超えると想定される場合は,暑中コンクリートとして施工する。

- 暑中コンクリートの打込みを終了したときは,速やかに養生を開始する。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答2

1.記述のとおり

2.寒中コンクリートで保温養生または給熱養生の終了後, 温度の高いコンクリートを寒気に急にさらすと, コンクリートの表面にひび割れが生じるおそれがあるので,シート等で保護し, 表面の急冷を防止する。

3.4 記述のとおり

No. 9既製杭の中掘り杭工法に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- 中掘り杭工法の掘削, 沈設中は,過大な先掘り及び拡大掘りを行ってはならない。

- 中掘り杭工法の先端処理方法には,最終打撃方式とセメントミルク噴出攪拌方式がある。

- 最終打撃方式では,打止め管理式により支持力を推定することが可能である。

- セメントミルク噴出攪拌方式の杭先端根固部は,先掘り及び拡大掘りを行ってはならない。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答4

1.2.3記述のとおり

4.セメントミルク噴出攪拌方式の杭先端根固部の築造では,所定の形状となるよう工法ごとに決められた施工手順で先掘り及び拡大掘りを行う。 拡大掘りを行う場合, 所定の形状となることが確実に把握できる施工管理方法 (拡翼確認方法)を用いる。

No. 10場所打ち杭の「工法名」と「掘削方法」 に関する次の組合せのうち,適当なものはどれか。

[工法名]・・・・[掘削方法]

- オールケーシング工法・・・表層ケーシングを建込み, 孔内に注入した安定液の水 圧で孔壁を保護しながら, ドリリングバケットで掘削 する。

- アースドリル工法・・・・・掘削孔の全長にわたりライナープレートを用いて孔壁 の崩壊を防止しながら, 人力又は機械で掘削する。

- リバースサーキュレーション工法・・・スタンドパイプを建込み, 掘削孔に満たした水の圧力 で孔壁を保護しながら、水を循環させて削孔機で掘削する。

- 深礎工法・・・・・・・・・杭の全長にわたりケーシングチューブを挿入して孔壁 の崩壊を防止しながら, ハンマグラブで掘削する。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答3

1.選択肢の掘削方法はアースドリル工法である。オールケーシング工法は,杭の全長にわたりケーシングチューブを回転 (または揺動) 圧入し,孔壁の崩壊を防止しながら, ハンマグラブで掘削排土する。 ケーシングチューブ はコンクリートの打込みに伴って引き抜く。

2.選択肢の掘削方法は深礎工法である。アースドリル工法は、表層ケーシングを建込み, 孔内に注入した安定液の水圧で孔壁を 保護しながら,ドリリングバケットで掘削・ 排土する。

3.正しい

4.選択肢の掘削方法はオールケー シング工法である。深礎工法は、 掘削孔の全長にわたりライナープレートを用い て孔壁の崩壊を防止しながら, 人力または機械で掘削する。

No. 11土留め壁の「種類」 と 「特徴」に関する次の組合せのうち, 適当なものはどれか。

[種類]・・・・[特徴]

- 連続地中壁・・・・剛性が小さく, 他に比べ経済的である。

- 鋼矢板・・・・・・止水性が低く、地下水のある地盤に適する。

- 柱列杭・・・・・・剛性が小さいため, 深い掘削にも適する。

- 親杭横矢板・・・・地下水のない地盤に適用でき, 施工は比較的容易である。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答4

1.連続地中壁は, 止水性がよく、 掘削底面以下の根入れ部分の連続性が保たれ、 剛性が大きいため,大規模な開削工事や重要構造物の近接工事, 軟弱地盤における工事などに用いら れる。また,そのまま躯体として使用できるが, 作業に時間を要すことや支障物の移設など, 他に比べて経済的とはいえない。

2.鋼矢板は, 継ぎ手が強固で止水性が高く, 掘削底面以下の根入れ部分の連続性が保たれるため, 地下水位の高い地盤や軟弱な地盤に用いられる。

3.柱列杭は,モルタル柱など地中に連続して構築するため, 止水性がよく剛性が大きいが工期・工費の面で不利である。

4.記述のとおり

※問題番号No.12~No.31までの20問題のうちから6問題を選択し解答してください。

2019土木施工管理技士2級★過去問題No.12~31

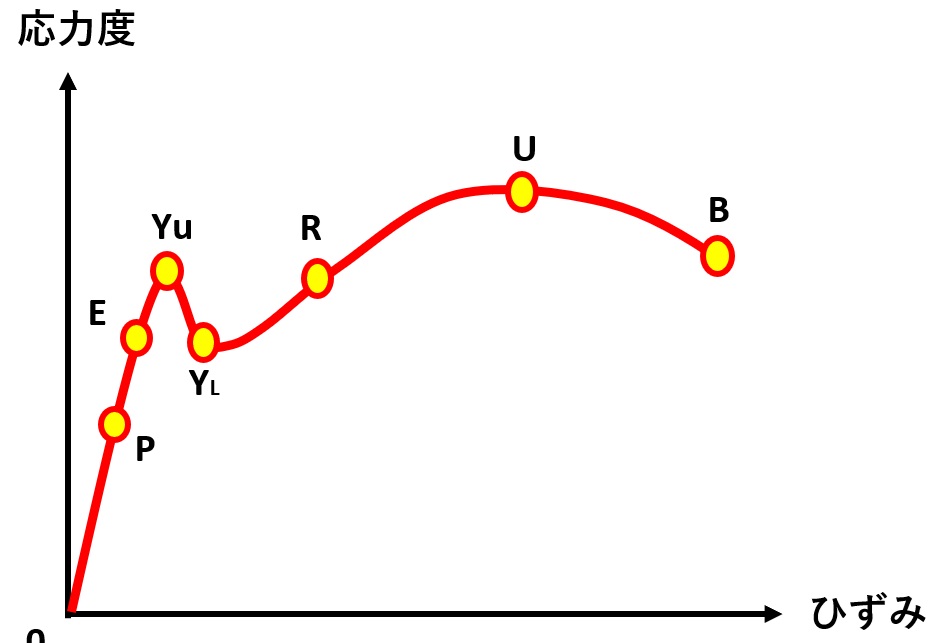

No. 12下図は,一般的な鋼材の応力度とひずみの関係を示したものであるが, 次の記述のうち,適当でないものはどれか。

【応力‐ひずみ曲線】

- 点Pは,応力度とひずみが比例する最大限度である。

- 点Eは,弾性変形をする最大限度である。

- 点Y は,応力度が増えないのにひずみが急激に増加しはじめる点である。

- 点Uは,応力度が最大となる破壊点である。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答4

図の各点の名称は以下のとおり。

- 点Pは応力度とひずみが比例する最大限度 (比例限度)

- 点Eは弾性変形 をする最大限度 (弾性限度),

- 点 Yuは応力度が増えないのにひずみが急増しはじめる点(上降伏点)

- 点YLは応力が急減少し, ひずみが増加する点 (下降伏点)

- 点Uは応力度が最大となる点 (最大応力度または引張り強さ), 点Bは,鋼材が破断する点 (破断点)

※点Rは塑性域にある任意の点で呼称はない。

No. 13鋼道路橋に用いる高力ボルトに関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- 高力ボルト摩擦接合は,高力ボルトの締付けで生じる部材相互の摩擦抵抗で応力を伝達する。

- 高力ボルトの締付けは,各材片間の密着を確保し、 十分な応力の伝達がなされるように行う。

- 高力ボルトの締付けは, 継手の端部から順次中央のボルトに向かって行う。

- 高力ボルト摩擦接合による継手は, 重ね継手と突合せ継手がある。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答3

1.2記述のとおり

3.高力ボルトの締付けは,継手の端部からボルトを締め付けると連結板が浮き上がり、密着性が悪くなる傾向があるため中央から外に向かって締め付ける。

4.記述のとおり

No. 14コンクリートの劣化機構に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- 疲労は,繰返し荷重により大きなひび割れが先に発生し, これが微細ひび割れに発展する現象である。

- 凍害は,コンクリート中に含まれる水分が凍結し, 氷の生成による膨張圧などでコンクリートが破壊される現象である。

- 塩害は、コンクリート中に浸入した塩化物イオンが鉄筋の腐食を引き起こす現象で ある。

- 化学的侵食は, 硫酸や硫酸塩などによってコンクリートが溶解又は分解する現象で ある。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答1

1.疲労は,繰返し荷重により微細なひび割れが発生し, これが大きなひび割れに発展する現象をいう。

2.3.4記述のとおり

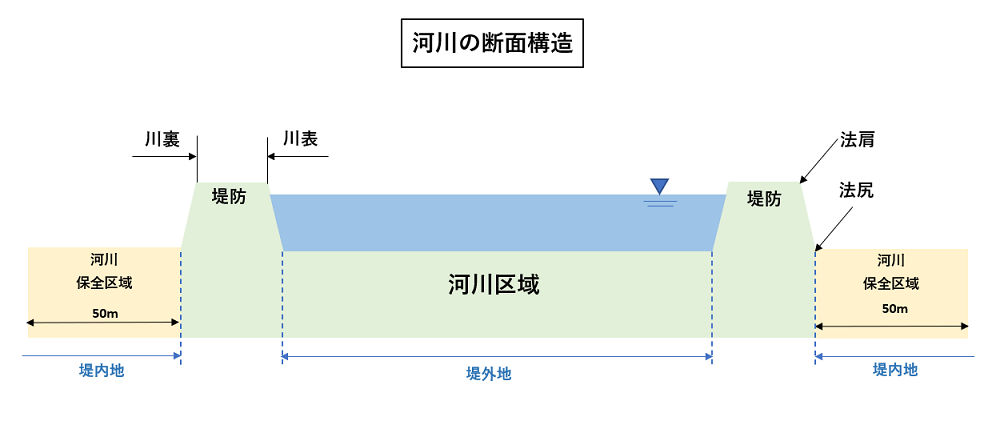

No. 15河川堤防に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- 施工した河川堤防の法面は,一般に総芝や筋芝などの芝付けを行って保護する。

- 堤防の拡築工事を行う場合の腹付けは、旧堤防の表法面に行うことが一般的である。

- 河川堤防は,上流から下流に向かって右手側を右岸という。

- 河川堤防の工事において基礎地盤が軟弱な場合は, 緩速載荷工法や地盤改良などを 行う。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答2

1.河川堤防の法面は,降雨や流水などによる浸食を防止し,安定をはかるため, 芝張り, 種子吹付けなどによる法覆工を行う。

2.堤防の拡築工事を行う場合, 表腹付けは河積の減 少などの問題があるため, 高水敷が広く川幅に余裕がある場合を除き、原則、旧堤防の裏法面に行う。

3.4記述のとおり

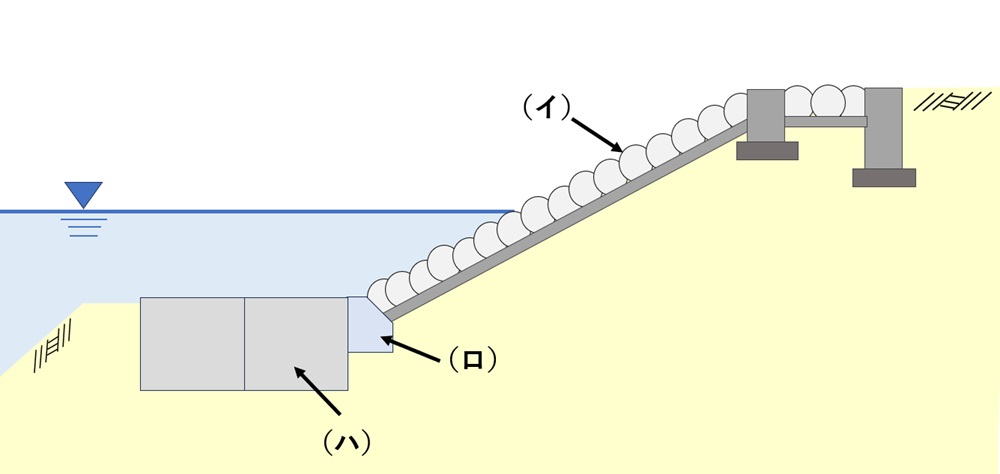

No. 16下図に示す河川の低水護岸の(イ) (ロ)(ハ)の構造名称に関する次の組合せのうち、適当なものはどれか。

【河川の低水護岸イメージ図】

- (イ)法覆工・・・・・(ロ)小口止め工・・・・・(ハ)水制工

- (イ)天端保護工・・・(ロ)基礎工・・・・・・・(ハ)水制工

- (イ)天端保護工・・・(ロ)小口止め工・・・・・(ハ)根固工

- (イ)法覆工・・・・・(ロ)基礎工 ・・・・・(ハ)根固工

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答4

低水護岸の(イ) (ロ) (ハ)に該当する名称は、 それぞれ法覆工、 基礎工、 根固工である。

No. 17砂防えん堤の構造に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- 本えん堤の水通しは, 矩形断面とし, 本えん堤を越流する流量に対して十分な大きさとする。

- 本えん堤の袖は、洪水を越流させないようにするため、両岸に向かって上り勾配とする。

- 側壁護岸は, 水通しからの落下水が左右の渓岸を侵食することを防ぐための構造物である。

- 前庭保護工は,本えん堤を越流した落下水による洗掘を防止するための構造物である。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答1

1.本えん堤の水通しは、原則として台形とし, 幅は, 流水による堰堤下流部の洗掘に対処するため, 側面侵食等の著しい支障を及ぼさない範囲で広くする。高さは, 対象流量を流すことができる水位に余裕高以上の値を加えて定める。

2.3.4記述のとおり

No. 18地すべり防止工の工法に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- 押え盛土工とは、地すべり土塊の下部に盛土を行うことにより, 地すべりの滑動力 に対する抵抗力を増加させる工法である。

- 排水トンネル工とは, 地すべり土地内にトンネルを設け, ここから帯水層に向けて ボーリングを行い, トンネルを使って排水する工法である。

- 杭工における杭の建込み位置は、地すべり土塊下部のすべり面の勾配が緩やかな場所とする。

- 集水井工の排水は,原則として, 排水ボーリングによって自然排水を行う。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答2

1.記述のとおり

2.排水トンネルは, 地すべり土塊の下にある安定した基盤中に設け, ここから帯水層に向けてボーリングを行い, トンネルを使って排水する工法である。

3.4記述のとおり

No. 19道路のアスファルト舗装における路床, 路盤の施工に関する次の記述のうち,適当でないものはどれか。

- 盛土路床では, 1層の敷均し厚さを仕上り厚さで40cm以下とする。

- 切土路床では、土中の木根, 転石などを取り除く範囲を表面から30cm程度以内とする。

- 粒状路盤材料を使用した下層路盤では, 1層の敷均し厚さを仕上り厚さで20cm以 下とする。

- 路上混合方式の安定処理工を使用した下層路盤では, 1層の仕上り厚さを15~30cm とする。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答1

1.盛土路床の層の敷均し厚さは,盛土材料の粒度, 土質, 締固め機械, 施工法及び要求さ れる締固め度などの条件に左右されるが, 1層の敷均し厚さを25~30cm以下とし、締固め後の仕上り厚さを20cm以下とする。

2.3.4.記述のとおり

No.20アスファルト舗装道路の施工に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- 現場に到着したアスファルト混合物は、ただちにアスファルトフィニッシャ又は人力により均一に敷き均す。

- 敷均し作業中に雨が降りはじめたときは,作業を中止し敷き均したアスファルト混合物を速やかに締め固める。

- 敷均し終了後は、所定の密度が得られるように初転圧,継目転圧,二次転圧及び仕上げ転圧の順に締め固める。

- 舗装継目は,密度が小さくなりやすく段差やひび割れが生じやすいので十分締め固めて密着させる。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答3

1.2記述のとおり

3.敷均し終了後は,所定の密度が得られるように継目転圧,初転圧, 二次転圧及び仕上げ転圧の順に締め固める。

4.記述のとおり。さらに下層の継目の上に上層の継目を重ねないようにする。

No. 21道路のアスファルト舗装の破損に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- 交差点部の道路縦断方向の凹凸は,走行車両の繰返しの制動, 停止により発生する。

- 亀甲状のひび割れは,路床路盤の支持力低下により発生する。

- ヘアクラックは, 転圧温度の高過ぎ, 過転圧などにより主に表層に発生する。

- わだち掘れは, 表層と基層の接着不良により走行軌跡部に発生する。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答4

1.2.3記述のとおり

4.わだち掘れは, 交通荷重などや夏期の高温, 路床・ 路盤の圧縮変形やアスファルト混合物の塑性変形, 摩耗などによって発生する。

No.22道路の普通コンクリート舗装に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- コンクリート舗装は, コンクリートの曲げ抵抗で交通荷重を支えるので剛性舗装ともよばれる。

- コンクリート舗装は, 施工後, 設計強度の50%以上になるまで交通開放しない。

- コンクリート舗装は、路盤の厚さが30cm以上の場合は,上層路盤と下層路盤に分けて施工する。

- コンクリート舗装は, 車線方向に設ける縦目地, 車線に直交して設ける横目地がある。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答2

1.記述のとおり。ちなみにアスファルト舗装は,せん断力に対する抵抗力は高いが, 曲げ応力に対する抵抗力は低く, たわみ性舗装と呼ばれる。

2.コンクリート舗装は, 現場養生を行っ た供試体の曲げ強度が配合強度の70%以上になるまでは交通開放しない。

3.4記述のとおり

No.23 フィルダムに関する次の記述のうち,適当でないものはどれか。

- フィルダムは,その材料に大量の岩石や土などを使用するダムであり, 岩石を主体とするダムをロックフィルダムという。

- フィルダムは,コンクリートダムに比べて大きな基礎岩盤の強度を必要とする。

- 中央コア型ロックフィルダムでは,一般的に堤体の中央部に遮水用の土質材料を用いる。

- フィルダムは, ダム近傍でも材料を得やすいため, 運搬距離が短く経済的に材料調達を行うことができる。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答2

1.記述のとおり

2.フィルダムは,断面形状が大きく, 底幅が広く、 基礎地盤への伝達応力が小さいため、遮水性の改良が可能ならば未固結岩・風化岩や砂礫基礎上にも築造できる。

3.4記述のとおり

No. 24トンネルの山岳工法における掘削に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- 機械掘削には,全断面掘削機と自由断面掘削機の2種類がある。

- 発破掘削は,地質が硬岩質などの場合に用いられる。

- ベンチカット工法は,トンネル断面を上半分と下半分に分けて掘削する方法である。

- 導坑先進工法は,トンネル全断面を一度に掘削する方法である。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答4

1機械掘削には, TBMなどの全断面掘削機と, ブーム掘削機, バックホウ, 大型ブレー カー及び削岩機などの自由断面掘削機がある。

2.発破掘削は,主に硬岩から中硬岩などの場合に用いられる。

3.ベンチカット工法は、切羽の安定性が悪い場合などに用いられ, ロ ングベンチ, ショートベンチ, ミニベンチ工法がある。

4.トンネル全断面を一度に掘削する方法は,全断面掘削工法である。導坑先進工法は,全断面掘削が 困難な場合に掘削断面内に先に中小の導坑を掘削する工法であり,導坑の掘削位置により,頂設導坑, 底設導坑,側壁導坑,中央導坑などがある。

No. 25海岸における異形コンクリートブロックによる消波工に関する次の記述のうち,適当でないものはどれか。

- 異形コンクリートブロックを層積みで施工する場合は、据付けに手間がかかり, 海岸線の曲線部などの施工が難しい

- 異形コンクリートブロックは,海岸堤防の消波工のほかに, 海岸の侵食対策としても多く用いられる。

- 異形コンクリートブロックを乱積みで施工する場合は,層積みに比べて据付け時の安定性がよい。

- 異形コンクリートブロックの据付け方には,一長一短があるので異形コンクリートブロックの特性や現地の状況などを調査して決める。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答3

1.2記述のとおり

3.乱積みは,層積みに比べ据付けが簡単だが, 据付け時にブロック間や基礎地盤とのかみ合わせが不十分な箇所が生じるため, 層積みに比べ据付け時の安定性は劣る。

4.記述のとおり

No.26 グラブ浚渫船の施工に関する次の記述のうち,適当なものはどれか。

- グラブ浚渫船は,ポンプ浚渫船に比べ, 底面を平たんに仕上げるのが難しい。

- グラブ浚渫船は、岸壁などの構造物前面の浚渫や狭い場所での浚渫には使用できない。

- 非航式グラブ浚渫船の標準的な船団は,グラブ浚渫船と土運船のみで構成される。

- グラブ浚渫後の出来形確認測量には,原則として音響測深機は使用できない。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答1

1.記述のとおり

2.グ ラブ浚渫船は,中小規模の浚渫に適し, 浚渫深度や土質の制限が少なく, 適用範囲は極めて広く、岸壁などの構造物前面の浚渫や狭い場所での浚渫にも使用できる。

3.非航式グラブ浚渫船の標準的な船団は,一般的にグラブ浚渫船のほか, 引船, 非自航土運船, 自航揚錨船が一組となって構成される。

4.グラブ浚渫後の出来形確認測量の測深は,原則として音響測深機によるものとするが, 岸壁の真下, 測量船が入れない浅い場所, ヘドロの堆積する場所などは錘とロープを用いたレッド測深を用いる場合もある。

No.27鉄道工事における道床, 路盤及び路床の施工上の留意事項に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- バラスト道床は、強固で耐摩耗性に優れた砕石を選び, 入念な締固めが必要である。

- バラスト道床は、安価で施工・保守が容易であるが, 定期的な軌道の修正・修復が 必要である。

- 路盤は,十分強固で適当な弾性を有し, 排水を考慮する必要がある。

- 路床は,路盤及び道床を確実に支えるため,水平に仕上げる必要がある。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答4

1.2.3記述のとおり

4.路床は,地下水及び路盤からの浸透水の排水のため、排水工設置位置に向かって3%の勾配を設ける。

No.28鉄道(在来線) の営業線内又はこれに近接して工事を施工する場合の保安対策に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- 1名の列車見張員では見通し距離を確保できない場合は, 見通し距離を確保できる位置に中継列車見張員を増員する。

- 工事現場において事故発生により列車運行に支障するおそれが生じた場合は,直ちに列車防護の手配を取るとともに関係箇所へ連絡し, その指示を受ける。

- 建設用大型機械を使用する作業では、営業する列車が通過する際に, 安全に十分に注意を払いながら作業する。

- 工事管理者は, 工事現場ごとに専任の者を常時配置し, 工事の内容及び施工方法などにより必要に応じて複数配置する。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答3

1.2記述のとおり

3.建設用大型機械を使用する作業では, 列車の接近から通過まで作業を一時中断する。

4.記述のとおり

No.29 シールド工法に関する次の記述のうち,適当でないものはどれか。

- シールド工法は, 開削工法が困難な都市の下水道, 地下鉄, 道路工事などで多く用いられる。

- 開放型シールドは, フード部とガーダー部が隔壁で仕切られている。

- シールド工法に使用される機械は, フード部, ガーダー部, テール部からなる。

- 発進立坑は, シールド機の掘削場所への搬入や掘削土の搬出などのために用いられる。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答2

1.シールド工法は泥土あるいは泥水で切羽の土圧と水圧に対抗し、 切羽の安定をはかりながらシールド機を掘進させ, セグメントを組み立てて地山を保持し, トンネルを構築する 工法

2. 開放型シールドは, 切羽面の 全部または大部分が解放されており, フード部とガーダー部は隔壁で仕切られていない。 掘削方法により, 手掘り式, 半機械掘り式, 機械掘り式の3つに分類される。

3.4記述のとおり

No.30上水道に用いる配水管の種類と特徴に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- ステンレス鋼管は,ライニングや塗装を必要とする。

- 鋼管は,溶接継手により一体化でき, 地盤の変動には管体の強度及び変形能力で対応する。

- ダクタイル鋳鉄管は、管体強度が大きく, じん性に富み、衝撃に強い。

- 硬質ポリ塩化ビニル管は,耐食性に優れ、重量が軽く施工性に優れる。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答1

1.ステンレス鋼管は,耐食性に優れ、ライニングや塗装を必要としない。 ただし, 異種金属と接続する場合は,イオン化傾向の違いにより異種金属接触腐食を生ずるので, 絶縁処理が必要である。

2.3.4記述のとおり

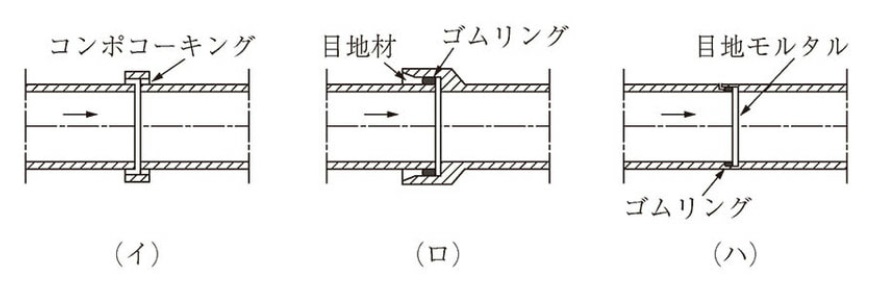

No. 31下図の概略図に示す下水道の遠心力鉄筋コンクリート管 (ヒューム管) の (イ)〜(ハ)の継手の名称に関する次の組合せのうち, 適当なものはどれか。

【遠心力鉄筋コンクリート管 (ヒューム管)】

- (イ)カラー継手・・・(ロ)いんろう継手・・・(ハ)ソケット継手

- (イ)いんろう継手・・・(ロ)カラー継手・・・(ハ)ソケット継手

- (イ)カラー継手・・・(ロ)ソケット継手・・・(ハ)いんろう継手

- (イ)ソケット継手・・・(ロ)カラー継手・・・(ハ)いんろう継手

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答3

下水道のヒューム管の継手方法

(イ)はカラーを用いたカラー継手, (ロ) は差し口 を受け口にはめ込むソケット継手 (ハ) は片方の接続面に出張りを設け、他方に受口(いん ろう型)をつくり接続するいんろう継手である。

問題番号 No.32 ~ No.42までの11問題のうちから6問題を選択し解答してください。

2019土木施工管理技士2級★過去問題No.32~42

No.32労働時間,休憩, 休日に関する次の記述のうち, 労働基準法上、誤っているものはどれか。

- 使用者は,原則として労働時間が8時間を超える場合においては少なくとも45分の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

- 使用者は,原則として労働者に,休憩時間を除き1週間について40時間を超えて, 労働させてはならない。

- 使用者は,原則として1週間の各日については,労働者に,休憩時間を除き1日について8時間を超えて, 労働させてはならない。

- 使用者は,原則として労働者に対して、毎週少くとも1回の休日を与えなければならない。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答1

1.労働基準法第34条 (休憩) 第1項に 「使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分, 8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない」と規定されている。

2.同法第32条 (労働時間)第1項により正しい。

3.同法第32条第2項により正しい。

4.同法第35条 (休日) 第1 項により正しい。

No.33 災害補償に関する次の記述のうち,労働基準法上,正しいものはどれか。

- 労働者が業務上負傷し療養のため, 労働することができないために賃金を受けない 場合には,使用者は,平均賃金の全額の休業補償を行わなければならない。

- 労働者が業務上負傷し治った場合に, その身体に障害が残ったときは,使用者は, そ の障害が重度な場合に限って, 障害補償を行わなければならない。

- 労働者が重大な過失によって業務上負傷し、且つ使用者がその過失について行政官 庁の認定を受けた場合においては,休業補償又は障害補償を行わなくてもよい。

- 労働者が業務上負傷した場合に, 労働者が災害補償を受ける権利は,この権利を譲渡し,又は差し押さえることができる。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答3

1.労働基準法第76条 (休業補償) 第1項に 「労働者が業務上負傷し療養のため, 労働す ることができないために賃金を受けない場合においては, 使用者は、労働者の療養中平均賃金の100分の60の休業補償を行わなければならない」と規定されている。

2.同法第77 条(障害補償)に「労働者が業務上負傷し,又は疾病にかかり、治った場合において, その 身体に障害が存するときは,使用者は,その障害の程度に応じて, (中略) 障害補償を行わなければならない」と規定されている。

3.同法第78条 (休業補償及び障害補償の例外)により正しい。

4.同法第83条(補償を受ける権利) 第2項に 「補償を受ける権利は,これを譲渡し,又は差し押えてはならない」と規定されている

No. 34事業者が労働者に対して特別の教育を行わなければならない業務に関する次の記述のうち, 労働安全衛生法上, 該当しないものはどれか。

- アーク溶接機を用いて行う金属の溶接、溶断等の業務

- ボーリングマシンの運転の業務

- ゴンドラの操作の業務

- 赤外線装置を用いて行う透過写真の撮影による点検の業務

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答4

労働安全衛生法第59条 (安全衛生教育) 第3項により規定された, 労働者に対して特別の教育を行わなければならない業務は,労働安全衛生規則第36条 (特別教育を必要とする業務) に記載されている。

1.第3号に規定されている。

2.第10の3号に規定されている。

3.第20号に規定されている。

4.赤外線装置を用いて行う透過写真の撮影による点検の業務は規定されていない。

No. 35建設業法に関する次の記述のうち, 誤っているものはどれか。

- 建設業とは, 元請, 下請その他いかなる名義をもってするかを問わず, 建設工事の完成を請け負う営業をいう。

- 軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者を除き, 建設業を営もうとする者は,すべて国土交通大臣の許可を受けなければならない。

- 建設業者は,その請け負った建設工事を, いかなる方法をもってするかを問わず, 原 則として一括して他人に請け負わせてはならない。

- 施工体系図は,各下請負人の施工の分担関係を表示したものであり,作成後は当該 工事現場の見やすい場所に掲示しなければならない。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答2

1.建設業法第2条(定義) 第2項により正しい。

2.同法第3条 (建設業の許可) 第 1項に 「建設業を営もうとする者は, (中略) 2以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業をしようとする場合にあっては国土交通大臣の、1の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあっては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし, 政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者はこの限りでない」と規定されている。

3.同法第22条 (一括下請負の禁止) 第1項により正しい。

4.同法第24条の7 (施工体制台帳及び施工体系図の作成等) 第 4項により正しい。

No.36道路の占用許可に関し, 道路法上, 道路管理者に提出すべき申請書に記載 する事項に該当しないものは,次のうちどれか。

- 占用の目的

- 占用の期間

- 工事実施の方法

- 建設業の許可番号

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答4

道路法第32条 (道路の占用の許可) 第2項

「道路管理者の許可を受けようとする者は,各 号に掲げる事項を記載した申請書を道路管理者に提出しなければならない。 第1号 道路の占用の目的, 第2号 道路の占用の期間, 第3号 道路の占用の場所、第4号工作物, 物件又は施設の構造, 第5号工事実施の方法, 第6号工事の時期、第7号 道路の復旧方法」

と定められている。

No.37 河川法に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。

- 河川の管理は,原則として, 一級河川を国土交通大臣, 二級河川を都道府県知事が それぞれ行う。

- 河川は,洪水, 津波, 高潮等による災害の発生が防止され, 河川が適正に利用され, 流水の正常な機能が維持され, 及び河川環境の整備と保全がされるように総合的に管 理される。

- 河川区域には, 堤防に挟まれた区域と堤内地側の河川保全区域が含まれる。

- 河川法上の河川には, ダム, 堰, 水門, 床止め, 堤防, 護岸等の河川管理施設も含まれる。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答3

1.河川法第9条 (一級河川の管理) 第1項及び同法第10条 (二級河川の管理) 第1項に より正しい。 なお, 準用河川の管理は,同法第100条により市町村長が行う

2.同法第 1条(目的)により正しい。

3.河川区域に河川保全区域は含まれない。河川区域とは,同法第6条 (河川区域) 第1項第1号に 「河川の流水が継続して存する土地及び地形, 草木の生茂の状況その他その状況が河川の流水 が継続して存する土地に類する状況を呈している土地の区域」 (1号地), 第2号に「河川管 理施設の敷地である土地の区域」 (2号地), 第3号に 「堤外の土地の区域のうち,第1号に 掲げる区域と一体として管理を行う必要があるものとして河川管理者が指定した区域」 (3号地)と規定されている。

4.同法第3条 (河川及び河川管理施設) 第2項により正しい。

No.38建築基準法に関する次の記述のうち, 誤っているものはどれか。

- 建築物に附属する塀は, 建築物ではない。

- 2.学校や病院は, 特殊建築物である。

- 都市計画区域内の道路は,原則として幅員4m以上のものをいう。

- 都市計画区域内の建築物の敷地は,原則として道路に2m以上接しなければならない。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答1

1.建築基準法第2条 (用語の定義) 第1項第1号に 「建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの,これに附属する門若しくは塀、 観覧のための工 作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所,店舗,興行場, 倉庫その他これらに 類する施設をいい, 建築設備を含むものとする」と規定されている。

2.同法第2条第2号により正しい。

3.同法第42条 (道路の定義) 第1項により正しい。

4.同法第43 条 (敷地等と道路との関係) 第1項により正しい。

No. 39火薬類の取扱いに関する次の記述のうち, 火薬類取締法上、誤っているも のはどれか。

- 火薬庫の境界内には,必要がある者のほかは立ち入らない。

- 火薬類取扱所を設ける場合は,1つの消費場所に1箇所とする。

- 火工所以外の場所において,薬包に雷管を取り付ける作業を行わない。

- 火工所に火薬類を存置する場合には,必要に応じて見張人を配置する。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答4

1.火薬類取締法施行規則第21条 (貯蔵上の取扱い) 第1項第1号により正しい。

2.同規則第52条 (火薬類取扱所) 第2項により正しい。

3.同規則第52条の2 (火工所) 第3 項第6号により正しい。

4.同規則第52条の2第3項第3号に 「火工所に火薬類を存置する場合には、見張人を常時配置すること」と規定されている。

No. 40騒音規制法上,指定地域内において特定建設作業を施工しようとする者が, 届け出なければならない事項として, 該当しないものは次のうちどれか。

- 特定建設作業の場所

- 特定建設作業の実施期間

- 特定建設作業の概算工事費

- 騒音の防止の方法

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答3

騒音規制法第14条 (特定建設作業の実施の届出) 第1項に 「指定地域内において特定建設作 業を伴う建設工事を施工しようとする者は、当該特定建設作業の開始の日の7日前までに、環境省令で定めるところにより、 次の事項を市町村長に届け出なければならない。 ただし,災害その他非常の事態の発生により特定建設作業を緊急に行う必要がある場合は、この限りでない。

【届け出る事項】

- 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては,その代表者の氏名

- 建設工事の目 的に係る施設又は工作物の種類

- 特定建設作業の場所及び実施の期間

- 騒音の防止の方法

- 5その他環境省令で定める事項

No.41振動規制法上, 指定地域内において特定建設作業を施工しようとする者が行う, 特定建設作業の実施に関する届出先として,正しいものは次のうちどれか。

- 都道府県知事

- 所轄警察署長

- 労働基準監督署長

- 市町村長

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答4

振動規制法第14条第1項に

「指定地域内において特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、当該特定建設作業の開始の日の7日前までに, (中略) 市町村長に届け出なければならない。 ただし, 災害その他非常の事態の発生により特定建設作業を緊急に行う必要が ある場合は、この限りでない」

と規定されている。

No. 42港内の船舶の航路及び航法に関する次の記述のうち, 港則法上, 誤っているものはどれか。

- 港内又は港の境界附近における船舶の交通の妨げとなるおそれのある強力な灯火を みだりに使用してはならない。

- 船舶は,航路内において,他の船舶と行き会うときは,左側を航行しなければならない。

- 汽艇等以外の船舶は, 特定港に出入し,又は特定港を通過するときは,原則として規則で定める航路を通らなければならない。

- 船舶は,航路内においては,他の船舶を追い越してはならない。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答2

1.港則法第36条 (灯火の制限) 第1項により正しい。

2.同法第14条 (航法) 第3 項に「船舶は,航路内において,他の船舶と行き会うときは, 右側を航行しなければならない」と規定されている。

3.同法第12条 (航路) により正しい。

4.同法第14条第4 項により正しい。

※問題番号No.43 ~ No.61までの19問題は必須問題ですから全問題を解答してください。

2019土木施工管理技士2級★過去問題No.43~61

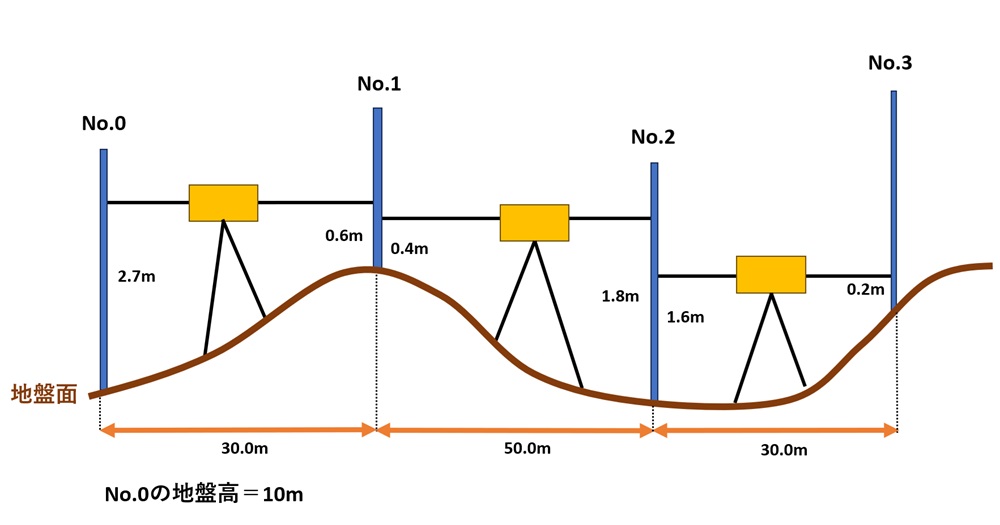

No. 43下図のようにNo.0 から No.3までの水準測量を行い、図中の結果を得た。 No.3の地盤高は次のうちどれか。 なお, No.0 の地盤高は10.0m とする。

【水準測量】

- 11.8m

- 11.9m

- 12.0m

- 12.1m

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答4

| 測点No. |

距離

(m) |

後視

(m) |

前視

(m) |

高低差(m) |

地盤高(G.H)

(m) |

| 昇(+) |

降(‐) |

| No.1 |

|

2.7 |

|

|

|

10.0 |

| No.2 |

30.0 |

0.4 |

0.6 |

2.1 |

|

12.0 |

| No.3 |

50.0 |

1.6 |

1.8 |

|

1.4 |

10.7 |

| No.4 |

30.0 |

|

0.2 |

1.4 |

|

12.1 |

それぞれの地盤高は以下の通り計算する。

No.1の地盤高:10.0m (No.0のG.H) + (2.7m (No.0のB.S)‐0.6m (No.1のF.S)) =12.1m

No.2の地盤高: 12.1m (No.1のG.H) + (0.4m (No.1のB.S)‐1.8m (No.2のF.S))=10.7m

No.3の地盤高: 10.7m (No.2のG.H) + (1.6m (No.2のB.S)-0.2m (No.3のF.S)) =12.1m

【別解】 表の高低差の総和をNo.0の地盤高10.0mに足してもよい。

10.0m + (2.1m + 1.4m + (-1.4m))=12.1m

No.44 公共工事標準請負契約約款に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。

- 受注者は,一般に工事の全部若しくはその主たる部分を一括して第三者に請け負わせることができる。

- 発注者は,工事の完成を確認するため, 工事目的物を最小限度破壊して検査を行う場合,検査及び復旧に直接要する費用を負担する。

- 発注者は,現場代理人の工事現場における運営などに支障がなく、 発注者との連絡体制が確保される場合には,現場代理人について工事現場に常駐を要しないこととす ることができる。

- 受注者は,工事の完成,設計図書の変更等によって不用となった支給材料は、発注者に返還を要しない。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答3

1.公共工事標準請負契約約款第6条 (一括委任又は一括下請負の禁止)に「受注者は, 工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の 工事を一括して第三者に委任し、 又は請け負わせてはならない」と規定されている。

2.同約款第32条 (検査及び引渡し) 第2項に 「(前略) 発注者は,必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して, 工事目的物を最小限度破壊して検査することができる」, 及び第3項に 「前項の場合において, 検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする」と規定されている。

3.同約款第10条 (現場代理人及び主任技術者等) 第3項により正しい。

4.同約款第15条(支給材料及び貸与品) 第9項に 「受注者は,設計図書に定めるところにより, 工事の完成, 設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない」と規定されている。

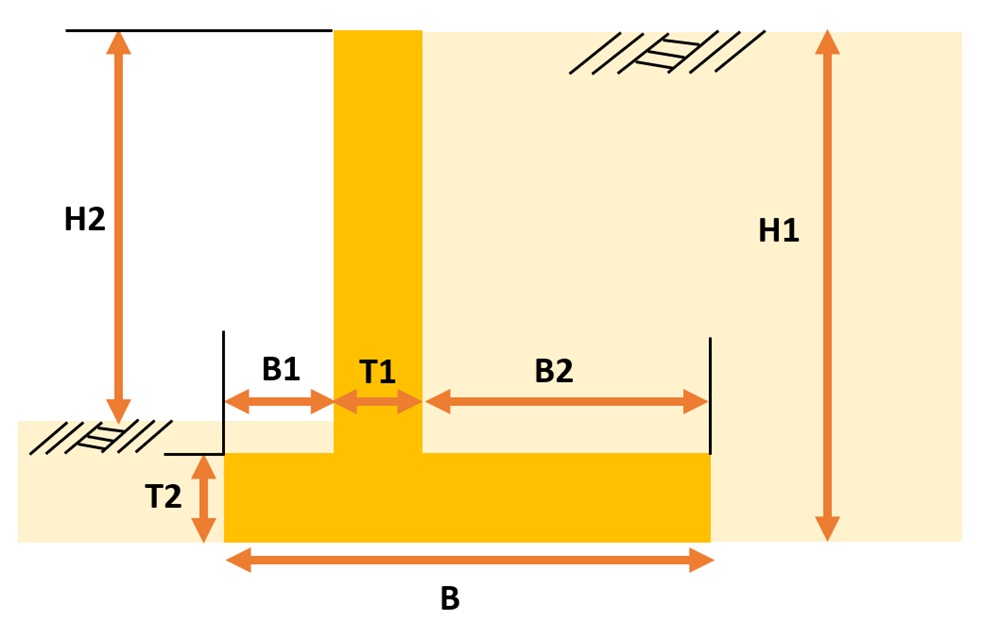

No.45下図は逆T型擁壁の断面図であるが, 逆T型擁壁各部の名称と寸法記号の表記として2つとも適当なものは,次のうちどれか。

【逆T型擁壁★断面図】

- 擁壁の高さH1, つま先版幅B1

- 擁壁の高さH1, 底版幅B2

- 擁壁の高さH2, たて壁厚 B1

- 擁壁の高さH2, かかと版幅B2

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答1

逆T型擁壁の各部の名称と寸法記号の表記は次の通り

H1 (擁壁高), H2 (地上高), B(底板幅), B1 (つま先版幅), B2 (かかと版幅), T1 (たて壁厚), T2 (底板厚)

No. 46建設機械の用途に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- ドラグラインは,ワイヤロープによってつり下げたバケットを手前に引き寄せて掘 削する機械で, しゅんせつや砂利の採取などに使用される。

- ブルドーザは, 作業装置として土工板を取り付けた機械で,土砂の掘削・運搬 (押土), 積込みなどに用いられる。

- モータグレーダは、路面の精密な仕上げに適しており,砂利道の補修, 土の敷均しなどに用いられる。

- バックホウは, 機械が設置された地盤より低い場所の掘削に適し, 基礎の掘削や溝掘りなどに使用される。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答2

1.ラグラインは,ロープで保持されたバケットを, 旋回による遠心力を利用して放り投げ、地面に沿って引き寄せながら掘削する機械であり、機械の設置位置より低所の掘削に適している。掘削半径が大きく, ブームのリーチより遠いところまで掘ることができるため, 水 中掘削、砂利の採取, 大型溝掘削などに適している。

2.ブルドーザは, トラクタに土砂を 押す土工板 (排土板) を取り付けた機械である。 掘削、 運搬 (押土), 敷均し、整地, 締固め などの作業に用いられるが, 積込み作業はできない。

3.モータグレーダは, 平面均し作業を主とした整地機械である。地面の凹凸を高い精度で均すことができるため, 平滑度の要求される道路建設やグラウンド建設などに用いられる。

4.バックホウは, バケットを車体側に引き寄せて掘削する機械である。機械の設置地盤より低所を掘るのに適し、仕上がり面が比較的きれいで,垂直掘り, 底ざらいが正確にできるので,基礎の掘削や溝掘りに使われる

No. 47施工計画作成のための事前調査に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- 近隣環境の把握のため、現場周辺の状況, 近隣施設などの調査を行う。

- 工事内容の把握のため、 設計図書及び仕様書の内容などの調査を行う。

- 現場の自然条件の把握のため, 地質調査, 地下埋設物などの調査を行う。

- 労務 資機材の把握のため, 労務の供給, 資機材などの調達先などの調査を行う。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答3

1.2記述のとおり

3.現場の自然条件の把握の調査には,地形・地質,水文気象調査などであり、地下埋設物は支障物件の調査である。

4.記述のとおり

No.48工事の仮設に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- 仮設には,直接仮設と間接仮設があり、 現場事務所や労務宿舎などの快適な職場環 境をつくるための設備は、 直接仮設である。

- 仮設は,使用目的や期間に応じて構造計算を行い, 労働安全衛生規則の基準に合致 するかそれ以上の計画としなければならない。

- 仮設は,目的とする構造物を建設するために必要な施設であり, 原則として工事完 成時に取り除かれるものである。

- 仮設には, 指定仮設と任意仮設があり, 指定仮設は変更契約の対象となるが, 任意 仮設は一般に変更契約の対象にはならない。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答1

1.直接仮設は,本工事のために必要な工事用道路, 支保工足場, 電力設備や土留め,仮締 切などの仮設であり, 工事の遂行に必要な現場事務所,倉庫, 宿舎は間接仮設である。

2.3.記述のとおり

4.指定仮設は特に大規模で重要なものとして発注者が設計仕様, 数量,設計図面,施工方法,配置などを指定するもので, 設計変更の対象となる。

一方で任意仮設は、構造などの条件は明示されず, 計画や施工方法は施工業者にゆだねられている。経費は契約上一式計上され, 契約変更の対象にならない(ことが多い)

No. 49施工計画の作成にあたり、 建設機械の走行に必要なコーン指数が最も大きい建設機械は次のうちどれか。

- 普通ブルドーザ ( 21t級 )

- ダンプトラック

- 自走式スクレーパ (小型)

- 湿地ブルドーザ

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答2

建設機械が軟弱な土の上を走行するとき, 土の種類や含水比によって作業能率が大きく異な り、高含水比の粘性土や粘土では走行不能になることもある。 トラフィカビリティとは,建設機械の走行性をいい, コーン指数で示される。

| 建設機械名 |

走行に必要なコーン指数(kN/㎡) |

| 超湿地ブルドーザ |

200kN/㎡以上 |

| 湿地ブルドーザ |

300kN/㎡以上 |

| 普通ブルドーザ(15t級) |

500kN/㎡以上 |

| 普通ブルドーザ(21t級) |

700kN/㎡以上 |

| スクレープドーザ |

600kN/㎡以上 |

| 被牽引式スクレーパ |

700kN/㎡以上 |

| 自走式スクレーパ |

1,000kN/㎡以上 |

| ダンプトラック |

1,200kN/㎡以上 |

【関連記事】

建設機械とコーン指数

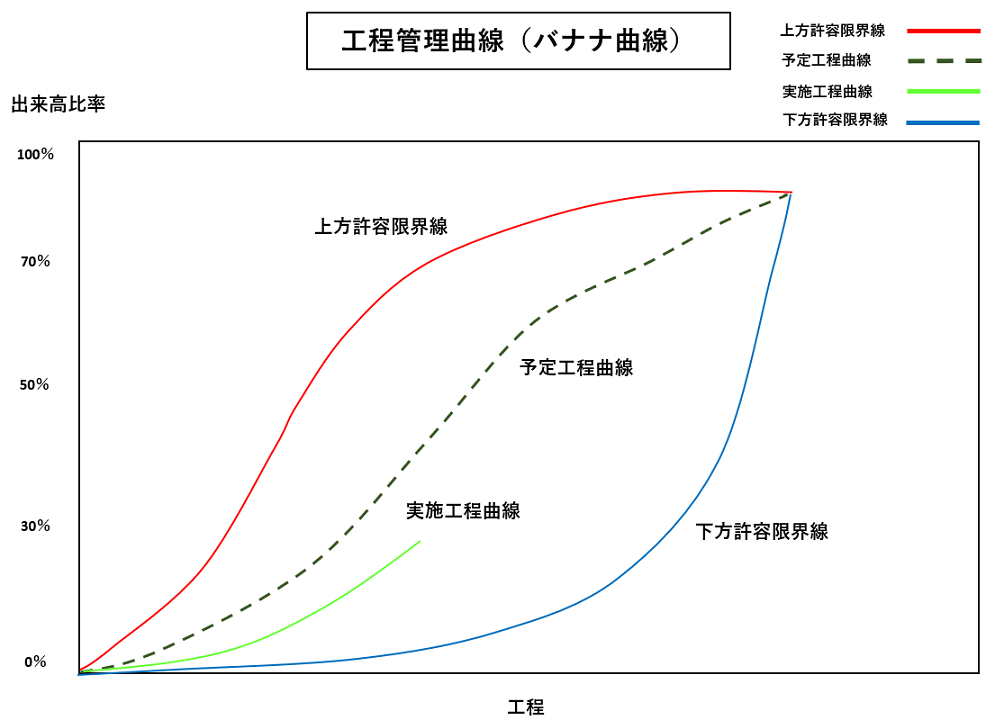

No. 50 工程管理曲線(バナナ曲線) に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- 出来高累計曲線は,一般的にS字型となり, 工程管理曲線によって管理する。

- 工程管理曲線の縦軸は出来高比率で, 横軸は時間経過比率である。

- 実施工程曲線が上方限界を下回り, 下方限界を超えていれば許容範囲内である。

- 実施工程曲線が下方限界を下回るときは,工程が進み過ぎている。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答4

工程管理曲線 (バナナ曲線)は,縦軸に工事の出来高累計または施工量の累積 (出来高比率) をとり、横軸に日数などの工期の時間的経過 (時間的経過比率)をとり、 出来高累計をプロ ットしたもの

出来高累計は工事の初期から中期に向かって徐々に増加し,中期から 終期に向かって徐々に減少するため, 出来高累計曲線は工期の中期あたりに変曲点を持つS 字型となる。

上方許容限界と下方許容限界の管理曲線を設け, それぞれの許容限界内(バナナ曲線の許容限界内) に入るように工程管理を行う。 出来高累計曲線がバナナ曲線の上方許 容限界を超えたときは,工程が必要以上に進み過ぎている可能性があり, 必要以上に大型の 機械を入れるなど不経済になっていないか検討する必要がある。

また, 下方許容限界を下回 ったときは工程が遅延し、 突貫工事が不可避となることから, 突貫工事に対して最も経済的 な実施策を検討する必要がある。

出来高の進捗状況を曲線で示すため、予定と実績との差が 比較確認しやすく、どの作業が未着手でどの作業が完了したかなどが明確であるが, 各作業の相互関連と重要作業がどれであるかは不明確である。

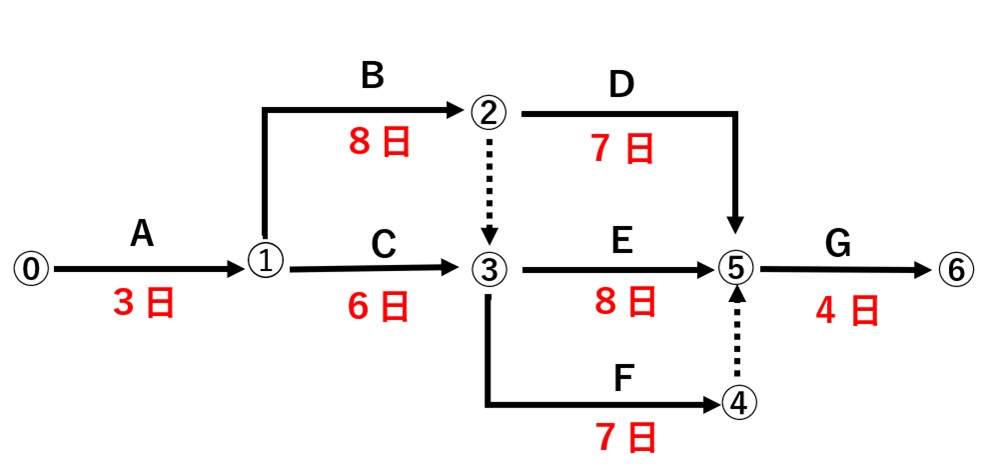

No. 51下図のネットワーク式工程表に示す工事のクリティカルパスとなる日数は, 次のうちどれか。

ただし、図中のイベント間のA〜Gは作業内容, 数字は作業日数を表す。

【ネットワーク工程表】

- 23日

- 22日

- 21日

- 20日

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答1

クリティカルパスとは最も日数を要する最長経路

各経路の所要日数は以下のとおり

⓪⇒➀⇒②⇒⑤⇒⑥=3+8+7+4=22日

⓪⇒➀⇒②⇒③⇒⑤⇒⑥=3+8+0+8+4=23日

⓪⇒➀⇒②⇒③⇒④⇒⑤⇒⑥=3+8+0+7+0+4=22日

⓪⇒➀⇒③⇒⑤⇒⑥=3+6+8+4=21日

⓪⇒➀⇒③⇒④⇒⑤⇒⑥=3+6+7+0+4=20日

No. 52墜落による危険を防止する安全ネットに関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- 安全ネットは,紫外線,油, 有害ガスなどのない乾燥した場所に保管する。

- 安全ネットは, 人体又はこれと同等以上の重さを有する落下物による衝撃を受けたものを使用しない。

- 安全ネットは、網目の大きさに規定はない。

- 安全ネットの材料は, 合成繊維とする。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答3

1.労働安全衛生法第28条に基づく 「墜落による危険を防止するためのネットの構造等の安全基準に関する技術上の指針」 45 (保管) 4-5-2により正しい。

2.同指針4-6 (使用制 (2)により正しい。

3.同指針2-3 (網目) に 「網目は, その辺の長さが10cm以下とすること」と規定されている。

4.同指針 2-2 (材料) により正しい。

No. 53高さ2m以上の足場 (つり足場を除く) に関する次の記述のうち, 労働安全衛生法上、誤っているものはどれか。

- 作業床の手すりの高さは, 85cm以上とする。

- 足場の床材間の隙間は,5cm以下とする。

- 足場の床材が転位し脱落しないように取り付ける支持物の数は, 2つ以上とする。

- 足場の作業床は, 幅40cm以上とする。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答2

1.労働安全衛生規則第552条 (架設通路) 第1項第4号イにより正しい。

2.同規則第563条(作業床) 第1項第2号口に「床材間の隙間は, 3cm以下とすること」と規定されている。

3.同項第5号により正しい。

4.同項第2号イにより正しい。

No. 54車両系建設機械の安全確保に関する次の記述のうち, 労働安全衛生規則上, 事業者が行うべき事項として正しいものはどれか。

- 運転者が運転位置から離れるときは, バケット等を地上に下ろし、 原動機を止めかつ, 走行ブレーキをかけさせなければならない。

- 運転の際に誘導者を配置するときは, その誘導者に合図方法を定めさせ, 運転者に従わせる。

- 傾斜地等で車両系建設機械の転倒等のおそれのある場所では,転倒時保護構造を有する機種,又は,シートベルトを備えた機種を使用する。

- 運転速度は,誘導者を適正に配置すれば,地形や地質に応じた制限速度を多少超えてもよい。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答1

1.労働安全衛生規則第160条 (運転位置から離れる場合の措置) により正しい。

2.同規則第159条 (合図) に 「事業者は、 車両系建設機械の運転について誘導者を置くときは, 一定の合図を定め, 誘導者に当該合図を行なわせなければならない」と規定されている。

3.同規則第157条の2に 「事業者は,路肩, 傾斜地等であって, 車両系建設機械の転倒又は転落により運転者に危険が生ずるおそれのある場所においては,転倒時保護構造を有し, かつ、シートベルトを備えたもの以外の車両系建設機械を使用しないように努めるとともに, 運転者にシートベルトを使用させるように努めなければならない」と規定されている。

4.同規則第156条 (制限速度) 第1項に 「事業者は, 車両系建設機械 (最高速度が毎時10km 以下のものを除く。) を用いて作業を行なうときは、あらかじめ,当該作業に係る場所の地形, 地質の状態等に応じた車両系建設機械の適正な制限速度を定め、 それにより作業を行なわなければならない」, 及び第2項に 「前項の車両系建設機械の運転者は、同項の制限時間をこえて車両系建設機械を運転してはならない」と規定されている

No. 55コンクリート造の工作物の解体等作業主任者の職務内容に関する次の記述のうち、労働安全衛生規則上,誤っているものはどれか。

- 作業の方法及び労働者の配置を決定し, 作業を直接指揮すること。

- 工作物の倒壊等による労働者の危険を防止するため, 作業計画を定めること。

- 要求性能墜落制止用器具 (安全帯) 等及び保護帽の使用状況を監視すること。

- 器具,工具, 要求性能墜落制止用器具 (安全帯) 等及び保護帽の機能を点検, 不良品を取り除くこと。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答2

1.労働安全衛生規則第517条の18 (コンクリート造の工作物の解体等作業主任者の職務) 第1号により正しい。

2.同規則第517条の14 (調査及び作業計画) に 「事業者は, コンクリート造の工作物 (その高さが5m以上であるものに限る。) の解体又は破壊の作業を行うときは,工作物の倒壊, 物体の飛来又は落下等による労働者の危険を防止するため、あらかじめ,当該工作物の形状, き裂の有無, 周囲の状況等を調査し,当該調査により知り得たところに適応する作業計画を定め、かつ、当該作業計画により作業を行わなければならない」 と規定されている。

3.同規則第517条の18第3号により正しい。

4.同条第2号に より正しい。

No. 56X-R管理図の作成にあたり、下記のデータシートA~D組のとRの値について, 両方とも正しい組は,次のうちどれか。

| 組 |

測定値 |

|

R |

| X₁ |

X₂ |

X₃ |

| A |

40 |

37 |

37 |

38 |

5 |

| B |

38 |

41 |

44 |

43 |

6 |

| C |

38 |

40 |

39 |

40 |

4 |

| D |

42 |

42 |

45 |

43 |

3 |

- A組

- B組

- C組

- D組

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答4

| 組 |

測定値 |

|

R |

| X₁ |

X₂ |

X₃ |

| A |

40 |

37 |

37 |

38 |

3 |

| B |

38 |

41 |

44 |

41 |

6 |

| C |

38 |

40 |

39 |

39 |

2 |

| D |

42 |

42 |

45 |

43 |

3 |

は各測定値の平均値

は各測定値の平均値

Rは最大値と最小値の差(範囲)

No.57品質管理に用いられるヒストグラムに関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- ヒストグラムから, 測定値のばらつきの状態を知ることができる。

- ヒストグラムは,データの範囲ごとに分類したデータの数をグラフ化したものである。

- ヒストグラムは, 折れ線グラフで表現される。

- ヒストグラムでは, 横軸に測定値, 縦軸に度数を示している。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答3

ヒストグラムは,横軸をいくつかのデータ範囲に分け, それぞれの範囲に入るデータの数を 度数として縦軸に高さで表した棒グラフであり, 測定値のばらつきの状態を知ることができる。

工程が安定している場合,一般的に平均値付近に度数が集中し、平均値から離れるほど 低く, 左右対称のつり鐘型の正規分布となる。

No.58 盛土の締固めの品質に関する次の記述のうち,適当でないものはどれか。

- 締固めの目的は, 土の空気間げきを多くし, 吸水による膨張を小さくし, 土の安定した状態にすることである。

- 締固めの品質規定方式は,盛土の締固め度などを規定する方法である。

- 締固めの工法規定方式は,使用する締固め機械の機種や締固め回数, 盛土材料の敷均し厚さなどを規定する方法である。

- 最もよく締まる含水比は,最大乾燥密度が得られる含水比で最適含水比である。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答1

1.の締固めの目的は、土の空気間げきを少なくし, 透水性を低下させ、水の浸入による軟化や膨張を小さくし、土を最も安定した状態にして, 盛土完成後の圧密沈下などの変形を少なくすることである。

2.3.4記述のとおり

No.59レディーミクストコンクリート (JIS A 5308) の品質管理に関する次の記述のうち,適当でないものはどれか。

- 3回の圧縮強度試験結果の平均値は、購入者の指定した呼び強度の強度値以上であ る。

- 品質管理の項目は、強度, スランプ又はスランプフロー, 塩化物含有量の3つであ る。

- 1回の圧縮強度試験結果は、購入者の指定した呼び強度の強度値の85%以上である。

- 圧縮強度試験は,一般に材齢28日で行う。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答2

1.記述のとおり

2.JIS A 53085 品質5.1に, 品質管理の項目は強度, スランプまたはスランプフロー, 空気量, 塩化物含有量の4つが規定されている。

3.4記述のとおり

No.60建設工事における環境保全対策に関する次の記述のうち, 適当でないもの はどれか。

- 土工機械の選定では、足回りの構造で振動の発生量が異なるので,機械と地盤との相互作用により振動の発生量が低い機種を選定する。

- トラクタショベルによる掘削作業では, バケットの落下や地盤との衝突での振動が大きくなる傾向にある。

- ブルドーザによる掘削運搬作業では, 騒音の発生状況は、後進の速度が遅くなるほど大きくなる。

- 建設工事では, 土砂, 残土などを多量に運搬する場合, 運搬経路が工事現場の内外を問わず騒音が問題となることがある。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答3

1.記述のとおり

2.トラクタショベルは,クローラ式は走行時に振動を発生させるが, 頻度が少なく問題とならない。 ホイール式は、 車輪がゴムホイールのため走行時の振動は小さい。よって掘削作業における, バケットの落下や地盤との衝突での振動が大きくなる傾向にある。

3.ブルドーザの騒音はエンジン騒音と履帯の足回り音が主であり, ブルドーザは前進押土と後退を繰り返して土の掘削運搬を行うが、騒音の発生状況は、後進の車速が速くなるほど大きくなる傾向にある。

4.記述のとおり

No.61「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」 (建設リサイクル法)に 定められている特定建設資材に該当しないものは, 次のうちどれか。

- 土砂

- 木材

- コンクリート及び鉄から成る建設資材

- アスファルトコンクリート

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答1

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 (建設リサイクル法) 第2条(定義) 第5項 及び同法施行令第1条 (特定建設資材) に 「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 第2条第5項のコンクリート, 木材その他建設資材のうち政令で定めるものは,次に掲げる 建設資材とする。 1 コンクリート, 2コンクリート及び鉄から成る建設資材, 3木材, 4 アスファルトコンクリート」と規定されている。

【関連カテゴリー】

2級土木施工管理技士★過去問(無料)