こんなお悩みを解決します。(※とうもろこしのコーンではありません。(笑))

ポータブルコーン貫入試験は土質試験のひとつ。(別名:コンペネ試験)

土木の基本となる地盤調査ですので、目的や試験方法をしっかり覚えましょう!

併せて平均的な費用なども掲載しています。

それではさっそく参りましょう、ラインナップはこちらです。

【コンペネ試験】ポータブルコーン貫入試験の目的・方法・費用!まるっと解説

ポータブルコーン試験はコンペネ試験とも言います。

ポータブルコーン貫入試験(コンペネ試験)とは?

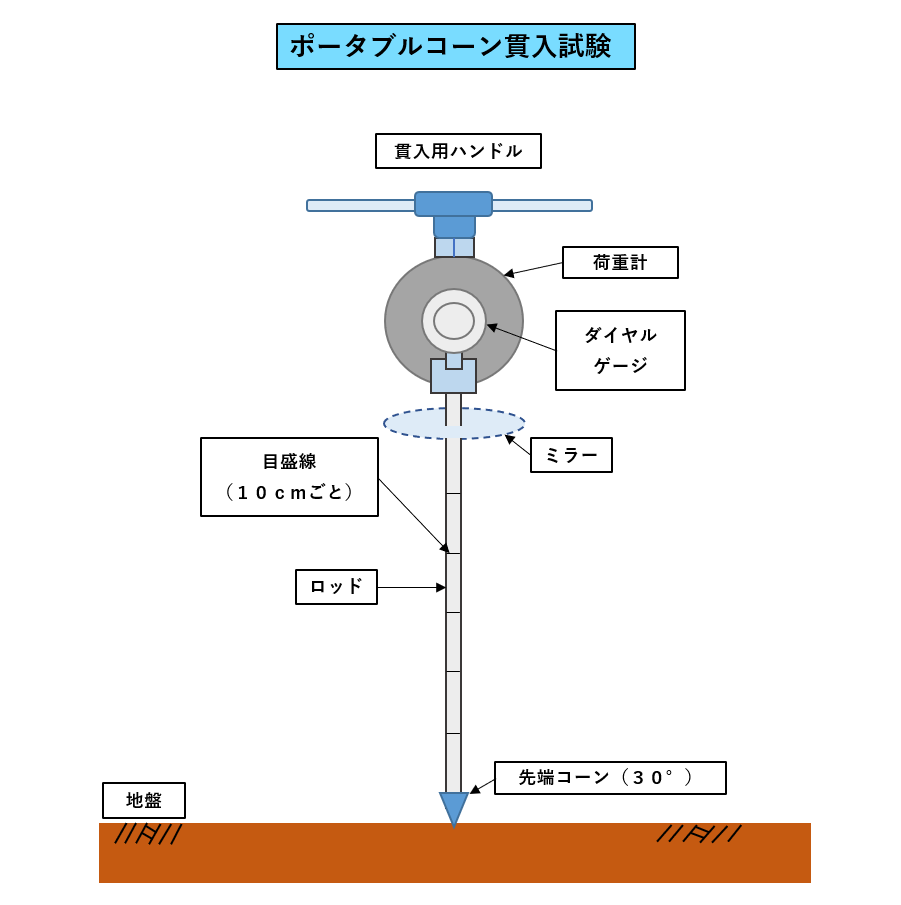

ポータブルコーン貫入試験とは、断面積が3.24cm2または6.45cm2で先端角度30°のコーンがついた貫入棒(コーンペネトロメータ※略してコンペネ)を、1秒あたり1cmのはやさ(1cm/sec)で地盤に貫入させます。(人力)

そしてその平均抵抗値とコーン断面積によりコーン指数を求める試験です。

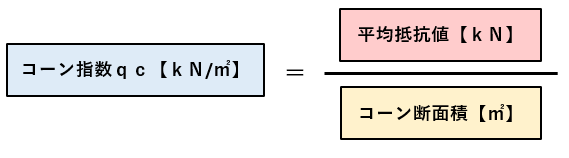

コーン指数とは、地盤のやわらかさや硬さを表す指標のひとつで、以下の式で求められます。

コーン指数qc=平均抵抗値【kN】/コーン断面積【㎡】

ポータブルコーン貫入試験(コンペネ試験)の目的は?

ポータブルコーン貫入試験の目的は、コーン指数を求め、施工機械のトラフィカビリティ(走行の難易性)の判定や表層の支持力判定に利用することです。

コーン貫入試験の種類

コーン貫入試験には

- 単管式(ポータブルコーン貫入試験)

- 二重管式(オランダ式二重管コーン貫入試験)

の2種類があります。

単管式(ポータブルコーン貫入試験)

コーン貫入抵抗にロッド周辺の摩擦を含んで測定する方式で、外径が16mmで長さが50cmのロッドを継ぎ足して計測します。

ロッドは10cmごとに目盛が刻んであり、貫入した深さをmm単位で測定できる構造です。

ロッドのまわりの摩擦抵抗力を含んで測定するため、貫入深さは3~5mまでが限界です。

二重管式(オランダ式二重管コーン貫入試験)

5m以上の深さを測定する場合は二重管式を使います。

コーン貫入抵抗をロッド周面の摩擦を除いて測定できる方式です。

外管は外径が22mm、内管は外径16mmで長さ50cmのロッドを継ぎ足して計測します。

先端マントルコーン付きのロッドは40cmくらいが一般的で、深い位置まで計測したい場合には単管式よりも二重管式のほうが正確にコーン指数を測定できます。

オランダ式二重管コーン貫入試験については以下の記事をどうぞ!

-

-

オランダ式二重管コーン貫入試験の目的や方法・特徴は?コーン指数qcも解説

続きを見る

ポータブルコーン貫入試験(コンペネ試験)の方法

ポータブルコーン貫入試験方法

- ポータブルコーン貫入試験をおこなう地盤の選定

- 測定は同じ試験地点で2回以上行い、コーンが路床面より5cm、7.5cmおよび10cm貫入したときの平均値をとる

- 先端コーンをロッドにゆるみがないように接続し、ロッドの上部分に測定装置と貫入用ハンドルに固定する

- ダイヤルゲージを0にセット

- ロッドを直立させ貫入用ハンドルを用いて、人力で連続的に貫入させる。(貫入速度は1cm/secを標準)

- ロッドにつけた目盛線に合わせて、10cm貫入ごとにダイヤルゲージの読み値Dを記録

- 最終深さまで測定したあと、先端コーン・ロッドを引き上げて取り外す

- 地盤などに異常がないか点検して終了

コーン貫入抵抗値の計算や基準

土のつよさはコーン貫入抵抗qc(kN/㎡)により求められます。

コーン貫入抵抗qc(kN/㎡)の計算式は以下のとおりです。

コーン貫入抵抗qc(kN/㎡)=1.55×(K×D+1.28+7.65×N)

- Kは補正係数

- Dは各深さ毎の読み値の平均値

- Nは単管式の場合のロッド本数

また、国土交通省では発生土利用基準として、以下の表を公表しています。

コーン指数の基準値として参考にしてください。

土質区分基準

| 区分 | 細区分 | コーン指数(kN/㎡) | 土質材料の工学的分類 | 備考 | ||

| 大分類 | 中分類 土質【記号】 | 含水比(地山)w% | 掘削方法 | |||

| 第1種建設発生土(砂・レキおよびこれらに準ずるもの) | 第1種 | ー | レキ質土 | レキ【G】、砂レキ【GS】 | ー | 排水に考慮するが、降水、浸出地下水等により含水が増加すると予想される場合は、1ランク下の区分とする。

水中掘削等による場合は、2ランク下の区分とする。 |

| 砂質土 | 砂【S】、レキ質砂【SG】 | ー | ||||

| 第1種改良土 | 人工材料 | 改良土【I】 | ー | |||

| 第2種建設発生土(砂・レキおよびこれらに準ずるもの) | 第2a種 | 800以上 | レキ質土 | 細粒分混じりレキ【GF】 | ー | |

| 第2b種 | 砂質土 | 細粒分混じり砂【SF】 | ー | |||

| 第2種改良土 | 人工材料 | 改良土【I】 | ー | |||

| 第3種建設発生土(通常の施工性が確保される粘性土およびこれに準ずるもの) | 第3a種 | 400以上 | 砂質土 | 細粒分混じり砂【SF】 | ー | |

| 第3b種 | 粘性土 | シルト【M】、粘土【C】 | 40%以下 | |||

| 火山灰質粘性土 | 火山灰質粘性土【V】 | ー | ||||

| 第3種改良土 | 人工材料 | 改良土【I】 | ー | |||

| 第4種建設発生土(粘性土およびこれに準ずるもの(第3種建設発生土を除く)) | 第4a種 | 200以上 | 砂質土 | 細粒分混じり砂【SF】 | ー | |

| 第4b種 | 粘性土 | シルト【M】、粘土【C】 | 40%~80%程度 | |||

| 火山灰質粘性土 | 火山灰質粘性土【V】 | ー | ||||

| 有機質土 | 有機質土【O】 | 40%~80%程度 | ||||

| 第4種改良土 | 人工材料 | 改良土【I】 | ー | |||

| 泥土 | 泥土a | 200未満 | 砂質土 | 細粒分混じり砂【SF】 | ー | |

| 泥土b | 粘性土 | シルト【M】、粘土【C】 | 80%以上 | |||

| 火山灰質粘性土 | 火山灰質粘性土【V】 | ー | ||||

| 有機質土 | 有機質土【O】 | 80%以上 | ||||

| 泥土c | 高有機質土 | 高有機質土【Pt】 | ー | |||

(引用:国土交通省 発生土利用基準 )

ポータブルコーン貫入試験(コンペネ試験)の費用はどれくらい?

1ヵ所あたり4万~8万円くらいです。

試験方法はかんたんなので、1ヵ所あたり数分程度でおわります。

ただし、現場状況によって金額は変わり、基本は見積もりとなるでしょう。

【コンペネ試験】ポータブルコーン貫入試験の目的・方法・費用!まとめ

ポータブルコーン貫入試験まとめ

- ポータブルコーン貫入試験(コンペネ試験)とは、断面積が3.24cm2または6.45cm2で、先端角度30°のコーンがついた貫入棒(コーンペネトロメータ)を、1秒あたり1cmのはやさ(1cm/sec)で地盤に貫入させ、コーン指数を求める試験

- コーン指数とは、地盤のやわらかさや硬さを表す指標のひとつで、コーン指数=平均抵抗値/コーン断面積で求められる

- ポータブルコーン貫入試験の目的は、コーン指数を求め、施工機械のトラフィカビリティ(走行の難易性)の判定や表層の支持力判定に利用すること

- コーン貫入試験には単管式と二重管式があり、ポータブルコーン貫入試験は単管式

ポータブルコーン貫入試験方法

- ポータブルコーン貫入試験をおこなう地盤の選定

- 測定は同じ試験地点で2回以上行い、コーンが路床面より5cm、7.5cmおよび10cm貫入したときの平均値をとる

- 先端コーンをロッドにゆるみがないように接続し、ロッドの上部分に測定装置と貫入用ハンドルに固定する

- ダイヤルゲージを0にセット

- ロッドを直立させ貫入用ハンドルを用いて、人力で連続的に貫入させる。(貫入速度は1cm/secを標準)

- ロッドにつけた目盛線に合わせて、10cm貫入ごとにダイヤルゲージの読み値Dを記録

- 最終深さまで測定したあと、先端コーン・ロッドを引き上げて取り外す

- 地盤などに異常がないか点検して終了

- 土のつよさを求めるには、コーン貫入抵抗qc(kN/㎡)=1.55×(K×D+1.28+7.65×N)で計算

- コーン指数の基準は国土交通省の発生土利用基準を参考にすること

- ポータブルコーン貫入試験の費用は1ヵ所あたり4万円~8万円くらい(見積もりとなる)

今回は以上です。

参考になればうれしいです。

ありがとうございました。