H28年度後期(2016)2級土木施工管理技士★過去問題です。

また図解等はオリジナルで改めて作成しています。

そのほかの過去問については、まとめ記事でご確認ください。

【無料】2級土木過去問&解答・解説★第一次検定2016(H28後期)

お気づきの点(ミス・要修正事項)などありましたら、コメントください。

よろしくお願いいたします。

H28後期(第一次検定)★2級土木過去問No.1~11

※問題番号No.1~No.11までの11問題のうちから9問題を選択し解答してください。

No. 1土質調査に関する次の試験方法のうち, 原位置試験はどれか。

- 標準貫入試験

- 土の圧密試験

- 一軸圧縮試験

- 土の液性限界・塑性限界試験

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答1

1.標準貫入試験は,ボーリングロッド頭部に取り付けたノッキングブロックに63.5kg± 0.5kgの錘を76cm±1cmの高さから落下させて地盤に30cm貫入する打撃回数からN値を求める原位置試験

2.土の圧密試験は,粘性土地盤の載荷重による継続的な沈下の解析に必要な圧密特性を求める室内試験

3. 一軸圧縮試験は,粘性土を円柱状に整形 し,上下方向に荷重を加え,せん断強さを求める室内試験

4. 土の液性限界・塑性 限界試験 (コンシステンシー試験) は, 乾いた半固体状の土の含水量を変化させて塑性体, 液体の状態に移る境界の含水比を調べる室内試験

No. 2土工作業の種類と使用機械との組合せのうち, 適当でないものはどれか。

[使用機械]⇒[土工作業の種類]

- 伐開除根⇒ブルドーザ

- 締固め⇒ロードローラ

- 掘削・運搬⇒モータグレーダ

- 溝掘り⇒バックホウ

<strong>+ 解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答3

1. 伐開除根は、 機体前面に排土板やレーキがあるブルドーザが使用される。

2.の締固めは, ロードローラや振動ローラなどを用いる。

3. モーターグレーダは路盤の敷均し、整形等に 用いられる。 掘削・運搬はブルドーザ, スクレーパなどが使用される。

4. 溝掘りは,機械位置よりも低い箇所の掘削に適したバックホウが用いられる。

No. 3盛土の施工に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- 盛土の施工で重要な点は,盛土材料を水平に敷き均すことと, 均等に締め固めることである。

- 盛土の締固めの効果や特性は,土の種類, 含水状態及び施工方法によって大きく変化する。

- 盛土の締固めの目的は, 盛土の法面の安定や土の支持力の増加などが得られるよう にすることである。

- 盛土の施工における盛土材料の敷均し厚さは,路体より路床の方を厚くする。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答4

1. 施工の重要な点は十分な締固めを行うことと、均一な品質の盛土をつくることであり、そのためには盛土材料を水平の層に薄く敷き均し、均等に締め固めることである。

2.締固めの効果や特性は、土の含水比によって大きく異なるため, 最も効率よく土を密にでき る最適含水比における施工が望ましい。

3. 締固めの目的は以下の3つ。➀土の空気間隙を少なくして 透水性を低下させ、水の浸入による軟化, 膨張を小さくして土を最も安定した状態にする②盛土法面の安定や土の支持力の増加等, 土の構造物として必要な強度特性が得られるように する,③盛土完成後の圧密沈下等の変形を少なくすること。

4. 盛土材料の敷均し厚さは,一般的に路体では1層の締固め後の仕上り厚さを30cm以下 (この場合の敷均し厚さ は35~45cm以下)とし, 路床では1層の締固め後の仕上り厚さを20cm以下 (この場合の敷し厚さは25~30cm以下)とする。

No. 4軟弱地盤における次の改良工法のうち, 地下水位低下工法に該当するものはどれか。

- ディープウェル工法

- 薬液注入工法

- サンドコンパクションパイル工法

- 深層混合処理工法

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答1

1.ディープウェル工法は, 掘削箇所の内側及び周辺にディープウェル (深井戸)を設置し, ウェル内に流入する地下水を水中ポンプで排水することにより, 周辺地盤の地下水位を低下させ、透水性のよい地盤等に有効な排水工法。

2.サンドコンパクションパイル工法は、軟弱地盤中に振動あるいは衝撃により砂を打ち込み、 締め固めた砂杭を造成するとともに軟弱層を締め固める工法。 砂杭の支持力によって軟弱層に加わる荷重 が軽減され, 圧密沈下量が減少する。

3. 薬液注入工法は,水ガラス等の薬液を地盤に注入 し,土粒子の間隙に浸透・固化させ, 地盤強化や透水性の改良を行う工法。

4.深層混合処理工法は, 石灰やセメント系の固化材を軟弱地盤に注入, 混合・撹拌して円柱状の改 良体をつくり, 沈下及び安定性を図る工法。

No.5コンクリートに使用する骨材に関する次の記述のうち, 適当でないものは どれか。

- 骨材の粒度は, 粗粒率で表され, 粗粒率が大きいほど粒度が大きい。

- 粗骨材の粒度は、細骨材の粒度と比べてコンクリートのワーカビリティーに及ぼす 影響は小さい。

- 骨材の吸水量は, 空気中乾燥状態 (気乾状態) から表面乾燥飽水状態 (表乾状態) になるまで吸水する水量である。

- 骨材の粒形は, 偏平や細長ではなく球形に近いほどよい。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答3

1.粒度とは,骨材の大小粒の混合の程度をいい, JIS A 1102 によるふるい分け試験結果か 粗粒率や粒度曲線によって表される。(記述のとおり)

2.記述のとおり

3.骨材の吸水量は, 絶対乾 燥状態(絶乾状態) から表面乾燥飽水状態 (表乾状態)になるまで吸水する水量である。 な お,吸水率は (表乾質量-絶乾質量) / 絶乾質量×100 (%) で求められる。

4. 骨材の粒 形は,球形に近いほど流動抵抗が少なく, ワーカビリティーが向上する。 また骨材の粒形判定には実積率が用いられ、実積率が大きいほど球形に近い。(記述のとおり)

No.6レディーミクストコンクリートの配合に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- 配合設計の基本は、所要の強度や耐久性を持つ範囲で, 単位水量をできるだけ少なくする。

- 水セメント比は、コンクリートの強度、耐久性や水密性などを満足する値の中から 大きい値を選定する。

- スランプは, 運搬, 打込み, 締固めなどの作業に適する範囲内でできるだけ小さく する。

- 空気量は, AE剤などの混和剤の使用により多くなり, ワーカビリティーを改善する。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答2

1. 記述のとおり(上限は175kg/m を 標準する。)

2.セメント比は65%以下で, かつコンクリートに要求される強度, コンクリ ートの劣化に対する抵抗性, ならびに物質の透過に対する抵抗性等を考慮し、定まる水セメント比のうちで最小の値を設定する。

3. 記述のとおり。

4.AE剤は, コンクリート中に微小な独立したエントレインドエアを均等に連行してワーカ ビリティーの改善や耐凍害性の向上などを図る。

No. 7コンクリートの施工に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- 内部振動機で締固めを行う際の挿入時間の標準は, 5秒~15秒程度である。

- コンクリートを打ち込む際は, 1層当たりの打込み高さを40~50cm以下とする。

- 内部振動機で締固めを行う際は、下層のコンクリート中に10cm程度挿入する。

- コンクリートの練混ぜから打ち終わりまでの時間は, 気温が25°C以下で3時間以内 とする。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答4

1. 2. 3. は記述のとおり

4. のコンクリートの練混ぜから打ち終わるまでの時間 は、外気温が25°C以下のときで2時間以内, 25°Cを超えるときで1.5時間以内を標準とする。

No. 8 型枠の施工に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- 型枠のすみの面取り材設置は、供用中のコンクリートのかどの破損を防ぐ効果がある。

- 型枠内面には, 流動化剤を塗布することにより型枠の取外しを容易にする効果がある。

- 型枠の施工は, 所定の精度内におさまるよう加工及び組立をする。

- コンクリート打込み中は、型枠のはらみ、モルタルの漏れなどの有無の確認をする。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答2

1.は記述のとおり。

2.流動化剤は、 練り混ぜられたコンクリートに添加・かくはん することによって、配合や硬化後の品質を変えることなく, コンクリートの流動性を増大させる混和剤。 標準型と遅延型があり, 標準型は一般的なコンクリート工事に用いられ る。 遅延型は流動化効果と凝結遅延効果を併せ持ち、主として暑中コンクリートや運搬時間 が長い場合に,流動化後のスランプロスを低減させる目的で用いられる。【 型枠の取外しを容易にするために型枠内面に塗布するのは剥離剤である。】

3. は記述のとおり。

4. のコンクリートの打設の作業に関しては, 労働安全衛生規則第244条 (コンクリートの打設の作業) 第2号に「作業中に型わく支保工に異状が認められた際における作業中止のための措置をあらかじめ講じておくこと」と規定。

No. 9既製杭の施工に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- 中掘り杭工法は、バイブロハンマ工法に比べて近接構造物に対する影響が小さい。

- バイブロハンマ工法は,打止め管理式などにより, 簡易に支持力の確認が可能である。

- 中掘り杭工法では、泥水処理, 排土処理が必要である。

- バイブロハンマ工法は, 中掘り杭工法に比べて騒音・振動が小さい。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答4

- 中掘り杭工法は、 既成杭の中空部にスパイラルオーガーを通して地盤を掘削するので, 上下方向の振動力により杭を打ち込むバイブロハンマ工法に比べ, 近接構造物に対する影響 が小さい。

- バイブロハンマ工法は,支持層におけるバイブロハンマモータの電流値,貫 入速度等から動的支持力算定式等により, 簡易に支持力の確認が可能である。

- 中掘り杭 工法では, 杭内部の土砂がスパイラルオーガーを通して排土されるので,泥水処理,排土処理が必要である。

- バイブロハンマ工法は,杭を通して杭に接する地盤に上下方向の振動 力を加え、貫入抵抗を一時的に低減して杭を打ち込むため, 中掘り杭工法に比べて騒音・振動が【大きい】。

No.10 場所打ち杭工法の特徴に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- 材料の運搬などの取扱いや長さの調節が難しい。

- 施工時の騒音と振動が一般に小さい。

- 掘削土により, 中間層や支持層の土質が確認できる。

- 大口径の杭を施工することにより, 大きな支持力が得られる。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答1

1.現場打ちの杭のため, 材料の運搬等の取扱いや長さ の調節がかんたんである。

2,3,4記述のとおり。

No.11 土留め壁の特徴に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- 鋼矢板壁は, 止水性を有しているので地下水位の高い地盤に用いられる。

- 連続地中壁は, 止水性を有しているので大規模な開削工事に用いられる。

- 親杭横矢板壁は, 止水性を有しているので軟弱地盤に用いられる。

- 軽量鋼矢板壁は, 止水性が良くないので小規模な開削工事に用いられる。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答3

1.鋼矢板壁は, 継ぎ手が強固で止水性が高く, 掘削底面以下の根入れの連続性が保たれる ため、地下水位の高い地盤や軟弱地盤に用いられる。

2.連続地中壁は, 止水性がよく断面 性能が高いため, 大規模な開削工事や軟弱地盤における工事等に用いられる。 そのまま躯体としても使用できるが,他に比べて経済的とはいえない。

3.親杭横矢板壁は親杭として 地盤にH形鋼を一定間隔に打ち込み、掘削に伴いH形鋼の間に木製の横矢板をはめ込む土留め工法で, 止水性はない。

4.軽量鋼矢板壁は, 軽量かつ短尺で扱いやすいため, 小規模な 開削工事に用いられるが止水性はよくない。

H28後期(第一次検定)★2級土木過去問No.12~31

※問題番号 No.12~ No.31までの20問題のうちから6問題を選択し解答してください。

No. 12鋼道路橋に高力ボルトを使用する際の確認する事項に関する次の記述のう ち,適当でないものはどれか。

- 鋼材隙間の開先の形状

- 高力ボルトの等級と強さ

- 摩擦面継手方法

- 締め付ける鋼材の組立形状

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答1

1.鋼材隙間の開先は, 溶接接合する2部材の間に設けた溝のことであり,そこに溶着金属を置き、部材同士を溶接する。 高力ボルト接合と開先形状は関連性がない。

2.高力ボルトのボ ルト, ナット, 座金及びそのセットについては,現場搬入時に検査成績書と照合し, 特性や 品質が保証されたボルトセットであることを確認する。

3. 高力ボルト継手は, 荷重伝達の 機構から, ボルト軸と直角方向の作用力を伝達する 「摩擦接合」 と 「支圧接合」, 及びボルト 軸と同じ方向の作用力を伝達する 「引張接合」の3つに分類される。 「摩擦接合」は,高力ボ ルトで母板を連結板により締め付け,それらの間に生じる摩擦力によって荷重を伝達する継 手形式であり, 接合面は,設計で用いたすべり係数が得られるように適切な処理を行う。

4. の 締付け鋼材の組立形状は, 締付け後の継手性能や締付け施工に問題が生じないように,部材製作時の精度確保が重要である。 なお、部材の食い違い等が接合面の密着や継手性能に影響 を与える可能性のある場合は, 接合面への板厚調整用フィラーの挿入や、母板にテーパー加 工を施して段差の影響を緩和する等の処理が有効である。

No. 13鋼道路橋の架設工法に関する次の記述のうち, 市街地や平坦地で桁下空間が使用できる現場において用いる工法として適当なものはどれか。

- トラベラークレーンによる片持ち式工法

- 自走クレーン車によるベント式工法

- フローティングクレーンによる一括架設工法

- ケーブルクレーンによる直吊り工法

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答2

1. トラベラークレーンによる片持ち式工法は、架設した桁をカウンターウエイトとし、桁上に架設用クレーンを設置して部材をつりながら片持ち式に架設する工法であり,桁下空間 が使用できない場合に適している。

2.自走式クレーンによるベント式工法は, 橋桁を下か ら組み上げたベントで直接支持しながら, クレーン車により橋桁を吊り上げて架設する工法 であり, 桁下空間が使用できる現場に適している。

3. フローティングクレーンによる一括 架設工法は,船にクレーンを組み込んだ起重機船を用い, 組み立てた橋桁を一括で架設する 工法であり, 流れの弱い河川や海岸における架設に用いられる。

4. ケーブルクレーンによ る直吊り工法は, 鉄塔で支えられたケーブルクレーンで橋桁を吊り込んで架設する工法であ り,桁下空間が利用できない山間部等で用いる場合が多い。

No. 14コンクリート構造物に関する次の用語のうち, 劣化機構に該当しないもの はどれか。

- レイタンス

- アルカリシリカ反応

- すりへり

- 中性化

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答1

1. レイタンスは, ブリーディングにより水やセメントの微粉末が表面に浮かび上がり、堆積した多孔質で微細な物質である。強度も水密性も小さく, 打継面の大きな弱点となること から,コンクリートを打ち継ぐ際には, 打継面のレイタンスや品質の悪いコンクリート, 緩 んだ骨材粒等を完全に除去し、コンクリート表面を粗にしたのち (グリーンカット), 十分に吸水させる。

2.アルカリシリカ反応は、コンクリート中のアルカリ分が骨材中の特定成分と反応し、 異常膨張やそれに伴うひび割れ等を起こし、耐久性を低下させる現象。

3. すりへりは、流水や車輪の摩耗作用によって断面が徐々に失われていく現象である。 すりへ りに対する抵抗性を向上させるためには, 堅硬で摩耗抵抗性の大きい良質な骨材を使用し, 水 セメント比の小さいコンクリートを用いるのがよい。 また密実で均質なコンクリートとする ため、入念な締固めを行うとともに十分な養生を行う。

4.中性化は、空気中のCO 2 がコン クリート内に侵入し, 水酸化カルシウムを炭酸カルシウムに変化させ、本来,高アルカリ性であるコンクリートのpHを低下させる現象。

No. 15 河川堤防に関する次の記述のうち,適当でないものはどれか。

- 河川の流水がある側を堤外地, 堤防で守られる側を堤内地という。

- 築堤した堤防には、法面保護のために桜などの植樹を行う。

- 堤防の法面は, 河川の流水がある側を表法面, 堤防で守られる側を裏法面という。

- 旧堤防に腹付け工事を行う場合は,旧堤防との接合を高めるため階段状に段切りを 行う。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答2

1. 堤防によって洪水氾濫から守られている住居や, 農地のある側を堤内地, 堤防に挟まれ て水が流れている側を堤外地という。

2.堤防の法面は, 法面が降雨や流水等による崩れや 洗掘に対して安全となるよう, 芝等によって法面保護を行うものとする。 高木の植樹は,樹 木の主根が成木時においても護岸構造に支障を与えないよう, 護岸法肩から必要な距離を離すようにする。

3.は記述のとおり。

4. 旧堤防で, 1:4より急な法面に腹付け工事を行う場合 は,旧法面となじませるため段切りを行う。

No. 16 河川護岸に関する次の記述のうち,適当なものはどれか。

- 根固工は,急流河川や流水方向にある水衝部などで河床洗掘を防ぎ, 基礎工などを 保護するために施工する。

- 護岸基礎工の天端の高さは, 洗掘に対する保護のため平均河床高と同じ高さで施工 する。

- 法覆工は,堤防の法勾配が緩く流速が小さな場所では,積ブロックで施工する。

- 4. 高水護岸は, 単断面河川において高水時に裏法面を保護するために施工する。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答1

1.根固工は, 洪水時に河床の洗掘が著しい場所において, 護岸基礎工前面の河床の洗掘を防止するために設けられる。

2.護岸基礎工の天端高は, 洪水時に洗掘が生じても護岸基 礎の浮上りが生じないよう, 過去の実績や調査結果などを利用して最深河床高を評価して設定する。

3.法覆工は, 堤防及び川岸を被覆し, 保護する主要な構造部分で, 勾配が急な 法面や流速の大きな急流部では積ブロック (間知ブロック) が用いられ, 勾配が緩い法面で 流速が小さい場所では平板ブロックが用いられる。

4.高水護岸は、洪水流や雨, 波の作用 等による堤防の浸食を防ぐために, 表法面にコンクリートブロックや自然石を張ったり 蛇 篭や布団かご等を施工したりしたものである。

No.17 砂防えん堤に関する次の記述のうち,適当なものはどれか。

- 袖は,洪水を越流させないため, 水通し側から両岸に向かって下り勾配とする。

- 前庭保護工は, 堤体への土石流の直撃を防ぐために堤体の上流側に設置される。

- 水通しは,砂防えん堤の上流側からの水を越流させるために堤体に設置される。

- 4. 砂防んの堤体基礎の根入は、岩盤の場合は行わない。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答3

1.袖は洪水を越流させないことを原則とし, 袖天端の勾配は、上流の計画堆砂勾配と同程度かそれ以上とする。

2. 前庭保護工は, 副堰堤及び水褥池 (ウォータークッション)に よる減勢工,水叩き、側壁護岸,護床工等から成り、 堰堤からの落下水, 落下砂礁による基 礎地盤の洗掘及び下流の河床低下を防止する施設で、 堤体の下流側に設置される。

3. 水通しの幅は,流水による堰堤下流部の洗掘に対処するため, 側面侵食等の著しい支障を及ぼさ ない範囲で,できるだけ広くし, 水通し高さは, 対象流量を流し得る水位に,余裕高以上の 値を加えて定める。

4. 堤体基礎の根入れは,基礎の不均質性や風化の速度を考慮し,岩盤 では1m以上,砂礫盤では2m以上必要である。

No. 18 地すべり防止工に関する次の記述のうち,適当なものはどれか。

- シャフト工は、地すべり頭部などの不安定な土塊を排除し, 土塊の活動力を減少させる工法である。

- 杭工は,鋼管などの杭を地すべり土塊の下層の不動土層に打ち込み, 斜面の安定を 高める工法である。

- 横ボーリング工は,地すべり斜面に向かって水平よりやや下向きに施工する。

- 水路工は,地すべり地周辺の地表水を速やかに地すべり地内に集水する工法である。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答2

- 選択肢の内容は排土工の内容。シャフトエは、地すべりが大規模である等, 一般の杭工では対応が困難な場合に, 径2.5 ~6.5mの縦坑を人力又は機械で不動土層まで掘削し、 鉄筋コンクリートの柱体を構築するエ 法である。

- 杭工は、 鋼管等の杭を地すべり土塊の下 層の不動土層に打ち込むもので, 施工位置は地すべり土塊の中央部より下部の受動破壊の起 こらない位置とする。

- 横ボーリング工は, 集水した地下水が自然流下するように, 地す べり斜面に向かって水平よりやや上向き (約 5°) に施工する。

- 水路工は、斜面における 降雨等の地表面の水を速やかに水路に集め、地すべり地外に排除する工法である。

No. 19道路のアスファルト舗装における構築路床の安定処理に関する次の記述の うち, 適当でないものはどれか。

- セメント又は石灰などの安定材の散布に先だって現状路床の不陸整正や, 必要に応じて仮排水溝の設置などを行う。

- .セメント又は石灰などの所定量の安定材を散布機械又は人力により均等に散布する。

- 粒状の生石灰を用いる場合は, 混合が終了したのち仮転圧して放置し, 生石灰の消化を待ってから再び混合する。

- セメント又は石灰などの安定材の混合終了後, バックホウによる仮転圧を行い, タ イヤローラによる整形を行う。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答4

1.2.は記述のとおり

3. 粒状の生石灰を用いる場合, 混合が終了したのち仮転圧して放置し, 生石灰の消化を待ってから再び混合するが, 粉状の生石灰 (0~5mm)を使用する場合は, 1回の混合とすることができる。

4.セメント石灰等の安定材の混合終了後, タイヤローラ等による仮転圧を行い、次にブルドーザやモーターグレーダ等により所定の形 状に整形して、タイヤローラ等により締め固める。

No.20道路のアスファルト舗装の施工に関する次の記述のうち, 適当でないもの はどれか。

- 初期転圧は, 8~10t 程度のロードローラで2回 (1往復) 程度行い, 横断勾配の低 い方から高い方へ低速でかつ一定の速度で転圧する。

- 二次転圧は,タイヤローラ又は振動ローラを用い, 所定の締固め度が得られるよう にし,転圧終了時の温度は, 70~90°Cが望ましい。

- 基層面など既舗装面上に舗装する場合は、付着をよくするために散布するタックコ ートの散布量は一般に1~2l/m2である。

- 舗装の転圧終了後の交通開放温度は,舗装表面温度を50°C以下にすることで,初期 のわだち掘れや変形を少なくすることができる。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答3

1.記述のとおり。

2. 記述のとおり。

3. 基層面等, 既舗装面上に舗装する場合や, 新たに舗設 する混合物と基層等との接着及び継目部や構造物との付着をよくするためにタックコートを 散布する。 タックコートはアスファルト乳剤 (PK-4) を用い, 散布量は一般に0.3~0.6l / m2とする。

4.記述のとおり。

No. 21道路のアスファルト舗装における路床, 路盤の施工に関する次の記述のう適当でないものはどれか。

- 路床盛土の一層の仕上り厚さは, 20cm以下とする。

- 下層路盤の粒度調整工の一層の仕上り厚さは, 20cm以下とする。

- 上層路盤の加熱アスファルト安定処理工の一層の仕上り厚さは30cm以下とする。

- 下層路盤のセメント安定処理工の一層の仕上り厚さは, 15~30cmとする。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答3

1.路床盛土は,一層の敷均し厚さを25~30cm以下とし, 締固め後の仕上り厚さを20cm 以下とする。

2.記述のとおり。

3.加熱アスファルト安定処理工は,現地材料に補 足材料を加えたものに, 瀝青材料を添加・加熱混合し, 締め固めたものであり、一層の仕上り厚さを10cm以下で行う一般工法と, 10cm以上とするシックリフト工法がある。

4.セメント安定処理工は,現地材料に補足材料を加えたものに, セメントを添加・混合して締め 固めたものであり, 一層の仕上り厚さは10~15cmとする。

No.22道路の普通コンクリート舗装の施工に関する次の記述のうち,適当でない ものはどれか。

- 鉄網及び縁部補強鉄筋を用いる場合の横収縮目地間隔は,版厚に応じて8m又は10m とする。

- 路盤の厚さが30cm以上の場合は,上層路盤と下層路盤に分けて施工する。

- 舗装用コンクリートのコンクリート版の厚さは, 15~30cm程度である。

- 路床は,舗装の厚さを決めるもととなる部分で, 路盤の下2mの部分である。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答4

1.の鉄網及び縁部補強鉄筋を用いる場合の横収縮目地間隔は,版厚が25cm未満は8m, 25cm 以上は10mとする。

2. 3. 記述のとおり。

4. 路床は,舗装から伝達される 交通荷重を支持する舗装の路盤の下約1mの部分をいう。 舗装の厚さを決める基となる部分であり,盛土部では盛土仕上げ面, 切土部では掘削面より下約1mの部分をいう。

No.23コンクリートダムの施工に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- ダムの堤体工のコンクリート打込み後の養生は, RCD工法の場合パイプクーリング により実施するのが一般的である。

- ダムの堤体工には,コンクリートの打込み方法により, ブロック割りして施工する ブロック工法とダムの堤体全面に水平に連続して打ち込むRCD工法がある。

- RCD工法における横継目は, ダム軸に対して直角方向に設け, コンクリートの敷均 し後に振動目地切機などを使って設置する。

- ダムの基礎掘削は,基礎岩盤に損傷を与えることが少なく大量掘削に対応できるべ ンチカット工法が一般的である。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答1

1. RCD工法は, 単位セメント量を少なくし, 水和熱の発生を抑えた超硬練りのRCD コン クリートをダンプトラック等で運搬し, ブルドーザにより敷均し, 振動ローラで締め固める 工法である。 貧配合コンクリートを用いることにより, 温度ひび割れの発生を抑制できるこ とから,パイプクーリングは行わない。

2.3.について、ダムの堤体工の施工ではコンク リート内部の温度応力によるクラック発生防止のために, 堤体をいくつかのブロックに分割 して縦継目, 横継目を設けてコンクリートを打設するブロック工法 (柱状工法) と, 堤体全 面に水平に連続してコンクリートを打設し, 打設後, 振動目地切機等によりダム軸に対して 直角方向に横継目を設置する, RCD工法や拡張レヤ工法 (面状工法) がある。

4.記述のとおり

No. 24山岳トンネル施工時の観察 計測に関する次の記述のうち, 適当でないも のはどれか。

- 観察・計測位置は,観察結果や各計測項目相互の関連性が把握できるよう, 断面位 置を合わせるとともに, 計器配置をそろえる。

- 測定作業では、単に計器の読み取り作業やデータ整理だけでなく、 常に, 施工の状 況とどのような関係にあるかを把握し, 測定値の妥当性について検討する。

- 観察・計測結果は, トンネルの現状を把握し,今後の予測や設計, 施工に反映しやすいように速やかに整理する。

- 観察・計測頻度は、切羽の進行を考慮し, 掘削直後は疎に,切羽が離れるに従って 密になるように設定する。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答4

1.観察・計測位置は,観察結果や各計測項目相互の関連性が把握できるよう, 断面位置を合わせるとともに, 計器配置をそろえることにより, 周辺地山とトンネル構造との総合的な 挙動特性を把握し、以降の適切な管理基準設定の検討資料を得ることが可能となる。

2.測 定作業にあたっては, それぞれの計測内容をよく理解し、 測定値の妥当性を検討することに より, 計測の信頼性の向上に努める。

3. 観察 計測結果は, トンネルの掘削に伴う周辺地 山, 支保工等の挙動を示していることから,その状況を的確に把握できるよう図表等にわか りやすく整理してまとめる。

4.観察・計測頻度は、切羽の進行速度, 地山挙動の変化等を 考慮し,地山と支保工の挙動の経時変化, ならびに経距変化が把握できるように, 掘削直後は密に、切羽が離れるに従って疎になるように設定する。

No. 25海岸における異形コンクリートブロックによる消波工に関する次の記述の うち、適当なものはどれか。

- 層積みは,規則正しく配列する積み方で外観が美しいが, 安定性が劣っている。

- 乱積みは,高波を受けるたびに沈下し, 徐々にブロックどうしのかみあわせがよく なる。

- 層積みは,乱積みに比べて据付けに手間がかかるが, 海岸線の曲線部などの施工性 がよい。

- 乱積みは,層積みと比べて据付けが容易であり, 据付け時は安定性がよい。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答2

1.層積みは, 規則正しい配列から外観が美しく, 施工当初から安定性も優れている。

2.乱積みは, 施工時のブロック間のかみ合わせが悪い部分もあり、 高波を受けるたびに沈下し, 徐々にブロック間のかみ合わせがよくなり、 空隙や消波効果が改善される。

3.層積みは, 乱積みに比べて据付けに手間がかかり, 海岸線の曲線部等の施工は難しい。

4.乱積みは, 層積みに比べて据付けは容易であるが, 据付け時にブロック間や基礎地盤とのかみ合わせが 十分でない箇所が生じるため、 安定性は層積みに比べ劣る。

No.26 浚渫工事の施工に関する次の記述のうち, 適当なものはどれか。

- 余掘は,計画した浚渫の面積を一定にした水深に仕上げるために必要である。

- グラブ浚渫船は,岸壁など構造物前面の浚渫や狭い場所での浚渫には使用できない。

- 浚渫後の出来形確認測量には,原則として音響測深機は使用できない。

- ポンプ浚渫船は,グラブ浚渫船に比べ底面を平坦に仕上げるのが難しい。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答1

- 余掘とは,一般的に浚渫後の凹凸を考慮し、必要な水深より深い面まで浚渫することを いう。

- グラブ浚渫船は,中小規模の浚渫に適し, 浚渫深度の制限や土質の制限も少なく, 岸壁等, 構造物前面や狭い場所での浚渫に使用できる。

- 出来形確認測量は,原則として 音響測深機を用い, 岸壁直下, 測量船が入れない浅い場所, ヘドロの堆積場所等は,錘とロ ープを用いたレッド測深を用いることもある。

- ポンプ浚渫船は, 船の先端に設置された 吸水管の先端に取り付けられたカッターヘッドが海底の土砂を切り崩し, 土砂をポンプ吸引 し、排砂管により埋立地等へ運搬する。 グラブ浚渫船は、船の先端に設置されたグラブバケ ットにより海底の土砂をつかみ取り, 土砂は土運船で埋立地等へと運搬する方法であり,ポ ンプ浚渫船に比べ, 底面を平坦に仕上げるのが難しい。

No.27鉄道の道床, 路盤, 路床に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれ か。

- 線路は,レールや道床などの軌道とこれを支える基礎の路盤から構成される。

- 路盤は,使用する材料により良質土を用いた土路盤, 粒度調整砕石を用いたスラグ 路盤がある。

- バラスト道床の砕石は、強固で耐摩耗性に優れ、せん断抵抗角の大きいものを選定 する。

- 路床は,路盤の荷重が伝わる部分であり, 切取地盤の路床では路盤下に排水層を設 ける。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答2

1.は記述のとおり

2.路盤には, 土路盤と強化路盤 (砕石路盤とスラグ路盤) があ る。 土路盤は,良質な自然土クラッシャラン等の単一層から成る。砕石路盤は, 粒度調整砕 石粒度調整高炉スラグ砕石を使用し、 路盤上部には耐摩耗性と雨水の浸透防止を考慮したア スファルトコンクリート舗装が施されている。 スラグ路盤は,水硬性粒度調整高炉スラグ砕 石から成る単一路盤である。

3. は記述のとおり

4. の切取地盤の路床表面は路盤表面 と平行に仕上げ, 地下水及び路盤からの浸透水の排水を図る必要があるため、 路床の表面に は排水工設置位置へ向かって3%の勾配を設け, 平坦に仕上げる。 なお, 路床土の透水性が 悪い場合は,排水層 (厚さ150mm; 粒度配合がよく, 路床土に対してフィルター効果があ る川砂等を用いる) を設置する。

No.28鉄道(在来線) の営業線及びこれに近接した工事に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- 営業線での安全確保のため, 所要の防護柵を設け定期的に点検する。

- 営業線に近接した重機械による作業は, 列車の近接から通過の完了まで作業を一時 中止する。

- 信号区間の時は,バール・スパナ・スチールテープなどの金属による短絡 (ショー ト) を防止する。

- 複線以上の路線での積おろしの場合は, 列車見張員を配置し車両限界をおかさない ように材料を置く。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答4

1.2.記述のとおり

3. 線路は,軌道回路で車両によるレールの短絡により列 車を検知するため, 信号区間のときは金属による短絡を防止する。

4. 複線以上の区間で積み卸しを行う場合は、 列車見張員を配置し, 隣接線の列車に注意するとともに, 機械器具, 材料等が建築限界を支障しないように引綱や杭などで表示を行い, 作業員全員に注意を徹底する。また材料等の積卸しは監督員等の指示により行う。

No.29 シールド工法の施工に関する次の記述のうち,適当でないものはどれか。

- セグメントの外径は、シールドの掘削外径より小さくなる。

- 覆工に用いるセグメントの種類は, コンクリート製や鋼製のものがある。

- シールドのテール部は,トンネル掘削する切削機械を備えている。

- 土圧式シールド工法は,一般に, 粘性土地盤に適している。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答3

1. シールドの掘削外径は、セグメントリングの外径, テールクリアランス及びテールスキ ンプレート厚を考慮して決定するため, セグメントの外径はシールドで掘削される掘削外径より小さくなる。

2. セグメントの種類には, RCセグメントや鋼製セグメント, 合成セグ メント等がある。

3.シールドのテール部は,セグメントの組立て, 覆工作業を行うエレクターや, 裏込め注入を行う注入管, テールシール等を備えている。トンネル掘削する切削機 械はフード部に備えられている。

4.土圧式シールド工法は, 掘削土を泥土化し, それに所 定の圧力を与えて切羽の安定を図るもので, 掘削土を泥土化させるのに必要な添加剤の注入 装置の有無により, 土圧シールドと泥土圧シールドに分けられる。 掘削において、切羽の安 定に必要な土圧を保持し, シールドの掘進量に合わせた土量の排出を行うためには,カッタ ーチャンバー内に充満した掘削土砂が適度な流動性を有すること, 及び地下水の流入が生じ ない止水性を高めることが必要である。 粘土, シルトからなる土層では,カッターの切削作用により, 掘削土砂の流動性が維持される。

No.30上水道の導水管や配水管の種類に関する次の記述のうち, 適当でないもの はどれか。

- 鋼管は,管体強度が大きく, じん性に富み, 衝撃に強く, 外面を損傷しても腐食しにくい。

- ダクタイル鋳鉄管は、管体強度が大きく, じん性に富み、 衝撃に強く、施工性もよい。

- 硬質ポリ塩化ビニル管は,内面粗度が変化せず,耐食性に優れ、質量が小さく施工 性がよい。

- ステンレス鋼管は、管体強度が大きく, 耐久性があり, ライニング, 塗装を必要としない。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答1

1. 鋼管は,強度が大で耐久性があり, 強靭性に富み, 衝撃に強く, 加工性がよく, ライニ ングの種類が豊富であるが, 内外の防食面に損傷を受けると腐食しやすく、電食対策等が必 要である。

2.ダクタイル鋳鉄管は、強度が大で耐久性があり, 強靭性に富み, 衝撃に強く, 継手に伸縮可とう性があり, 施工性がよく、 管が地盤の変動に追従できるが, 内外の防食面 に損傷を受けると腐食しやすく、重量が比較的重い。

3.硬質ポリ塩化ビニル管は、内面粗 度が変化せず,耐食性に優れ、質量が軽く、施工性・加工性がよいが、低温時には耐衝撃性 が低下するので取扱いに注意が必要である。

4. ステンレス鋼管は, 強度が大で耐久性があ り,強靭性に富み, 衝撃に強く、耐食性に優れ、ライニングや塗装を必要としないが, 異種 金属との接続では絶縁処理を必要とする。

No. 31下水道管きょの剛性管における基礎工の施工に関する次の記述のうち,適当でないものはどれか。

- 礫混じり土及び礫混じり砂の硬質土の地盤では, 砂基礎が用いられる。

- シルト及び有機質土の軟弱土の地盤では, コンクリート基礎が用いられる。

- 非常に緩いシルト及び有機質土の極軟弱土の地盤では, 砕石基礎が用いられる。

- ローム及び砂質粘土の普通土の地盤では, まくら木基礎が用いられる。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答3

1.2.4. は記述のとおり

3. 極軟弱土の地盤では、はしご胴木基礎, 鳥居基礎,鉄筋コンクリート基礎が用いられる。

H28後期(第一次検定)★2級土木過去問No.32~42

※問題番号No.32 ~No.42までの11問題のうちから6問題を選択し解答してください。

No.32 労働基準法に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。

- 使用者は,労働者が重大な過失によって業務上負傷し、かつ使用者がその過失につ いて行政官庁の認定を受けた場合においては、休業補償を行わなくてもよい。

- 賃金は,賃金、給料, 手当など使用者が労働者に支払うものをいい, 賞与はこれに含まれない。

- 賃金は,原則として通貨で,直接労働者に,その全額を支払わなければならない。

- 使用者は,最低賃金の適用を受ける労働者に対し, その最低賃金額以上の賃金を支 払わなければならない。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答2

1.は労働基準法第78条 (休業補償及び障害補償の例外)により〇

2.は同法第11条に 「この法律で賃金とは、賃金、給料, 手当、賞与その他名称の如何を問わず, 労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう」と定められている。

3.は同法第24条 (賃 金の支払)第1項により〇

4.は同法第28条 (最低賃金) 及び最低賃金法第4条により〇

No. 33年少者の就業に関する次の記述のうち, 労働基準法上, 誤っているものは どれか。

- 使用者は,満18歳に満たない者について, その年齢を証明する親権者の証明書を事業場に備え付けなければならない。

- 2.使用者は,満18歳に満たない者をクレーン, デリック又は揚貨装置の運転の業務を させてはならない。

- 使用者は,満18歳に満たない者に, 運転中の機械の危険な部分の掃除,注油,検查若しくは修繕をさせてはならない。

- 使用者は, 満18歳に満たない者を坑内で労働させてはならない。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答1

1.は労働基準法第57条 (年少者の証明書) 第1項に 「使用者は, 満18才に満たない者につ いて、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならない」と規定されて いる。

2.は同法第62条 (危険有害業務の就業制限) 第1項及び年少者労働基準規則第8条 (年少者の就業制限の業務の範囲) 第3号により〇

3. は同法第62条第1項により〇

4.は同法第63条 (坑内労働の禁止) により〇

No.34労働安全衛生法に定められている作業主任者を選任すべき作業に該当するものは次のうちどれか。

- ブルドーザの掘削, 押土の作業

- 既製コンクリート杭の杭打ち作業

- 道路のアスファルト舗装の転圧作業

- 型枠支保工の組立て又は解体の作業

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答4

労働安全衛生法第14条 (作業主任者)により規定された作業主任者を選任すべき作業は,同 法施行令第6条(作業主任者を選任すべき作業) に示されている。

1.2.3.は規定されていない。

4.は第14号に規定されている。

No. 35建設業法に関する次の記述のうち, 誤っているものはどれか。

- 建設業者は,その請け負った建設工事を施工するときは,当該工事現場における建 設工事の施工の技術上の管理をつかさどる主任技術者を置かなければならない。

- 元請負人は,請け負った建設工事を施工するために必要な工程の細目, 作業方法を 定めようとするときは、あらかじめ下請負人の意見を聞かなくてもよい。

- 発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は,その下請契約の請負代金の 額が政令で定める金額未満の場合においては, 監理技術者を置かなくてもよい。

- 元請負人は,前払金の支払いを受けたときは,下請負人に対して, 資材の購入など建 設工事の着手に必要な費用を前払金として支払うよう適切な配慮をしなければならない。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答2

1.建設業法第26条 (主任技術者及び監理技術者の設置等) 第1項により〇

2.同法 第24条の2 (下請負人の意見の聴取) に 「元請負人は, その請け負った建設工事を施工する ために必要な工程の細目, 作業方法その他元請負人において定めるべき事項を定めようとす るときは,あらかじめ、下請負人の意見をきかなければならない」と規定されている。

3. 記述のとおり。(金額によって置かなくてもよい)

4. 同法第24条の3 第2項により正しい。

No.36車両の幅等の最高限度に関する次の記述のうち, 車両制限令上、正しいも のはどれか。

ただし, 高速自動車国道又は道路管理者が道路の構造の保全及び交通の危 険防止上支障がないと認めて指定した道路を通行する車両を除く。

- 車両の長さは15m

- 車両の幅は3.5m

- 車両の高さは4.5m

- 車両の総重量は20t

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答4

道路法第47条第1項及び車両制限令第3条 (車両の幅等の最高限度)より、車両の長さは12m, 高さは3.8m, 幅は2.5m, 総重量20tである。

No.37 河川法に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。

- 河川の管理は, 1級河川は都道府県知事が行い, 2級河川は市町村長が行う。

- 河川法の目的は, 洪水防御と水利用の2つであり, 河川環境の整備と保全はその目的に含まれない。

- 河川法上の河川には,ダム,堰, 水門, 床止め, 堤防, 護岸などの河川管理施設も 含まれる。

- 河川区域には、堤防に挟まれた区域と堤内地側の河川保全区域が含まれる。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答3

1.は河川法第9条 (一級河川の管理) 第1項に 「一級河川の管理は, 国土交通大臣が行なう」同法第10条(二級河川の管理) 第1項に 「二級河川の管理は,当該河川の存する都道府県を 統轄する都道府県知事が行う」と規定されている。

2.は同法第1条(目的) に 「この法律は, 河川について 洪水, 津波, 高潮等による災害の発生が防止され, 河川が適正に利用され, 流 水の正常な機能が維持され, 及び河川環境の整備と保全がされるようにこれを総合的に管理 することにより,国土の保全と開発に寄与し, もつて公共の安全を保持し,かつ, 公共の福祉 を増進することを目的とする」 と規定されている。

3.同法第3条 (河川及び河川管理施設) 第2項により正しい。

4.河川保全区域は河川区域の境界か ら50m以内の区域であり河川区域に含まれない。

No.38 建築基準法上、主要構造部に該当しないものは次のうちどれか。

- 壁

- 屋根

- はり

- 間柱

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答4

建築基準法第2条 (用語の定義) 第5項に主要構造部は 「壁、柱, 床, はり, 屋根又は階段 をいい, 建築物の構造上重要でない間仕切壁, 間柱, 付け柱,揚げ床, 最下階の床,回り舞 台の床, 小ばり, ひさし, 局部的な小階段, 屋外階段その他これらに類する建築物の部分を 除くものとする」と規定されている。

No.39火薬類取扱所及び火工所に関する次の記述のうち, 火薬類取締法上、誤っているものはどれか。

- 火薬類取扱所に存置することのできる火薬類の数量は, 1日の消費見込量以下である。

- 火薬類取扱所及び火工所の責任者は、火薬類の受払い及び消費残数量をそのつど明 確に帳簿に記録する。

- 火工所に火薬類を存置する場合には,必要に応じて見張人を配置する。

- 薬包に雷管を取り付ける作業は、火工所以外の場所で行ってはならない。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答3

1.は火薬類取締法施行規則第52条 (火薬類取扱所) 第3項第11号により〇

2.は同条 同項第12号及び同規則第52条の2第3項により〇

3.は同規則第52条の2 (火工所) 第 3項第3号に 「火工所に火薬類を存置する場合には, 見張人を常時配置すること」と規定されている。

4.は同条同項第6号により〇

No.40騒音規制法上,指定地域内で特定建設作業を伴う建設工事を行う者が,届 け出なければならない事項として, 該当しないものは次のうちどれか。

- 建設工事の概算工事費

- 建設工事を施工しようとする者の氏名又は名称及び住所

- 作業場所の見取り図

- 工事工程表

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答1

騒音規制法第14条 (特定建設作業の実施の届出) に 「指定地域内において特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、当該特定建設作業の開始の日の7日前までに, 環境省令の規定により, 次の事項を市町村長に届け出なければならない。

(略) ➀氏名又は名 称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名, ②建設工事の目的に係る施設又は工 作物の種類 ③特定建設作業の場所及び実施の期間, ④騒音の防止の方法, 5その他環境省 令で定める事項」, 及び第3項に 「当該特定建設作業の場所の附近の見取図その他環境省令で 定める書類を添附しなければならない」と規定されている。

よって建設工事費の概算工事費は含まれない。

No.41振動規制法上, 指定地域内において特定建設作業を施工しようとする者が 行う,特定建設作業の実施に関する届出先として, 正しいものは次のうち どれか。

- 環境大臣

- 市町村長

- 都道府県知事

- 所轄警察署長

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答2

振動規制法第14条第1項に 「指定地域内において特定建設作業を伴う建設工事を施工しよう とする者は、当該特定建設作業の開始の日の7日前までに, 環境省令で定めるところにより, 市町村長に届け出なければならない (略)」と規定されている。

No.42 港則法に関する次の記述のうち, 誤っているものはどれか。

- 航路から航路外へ出ようとする船舶は, 航路に入る船舶より優先する。

- 特定港内又は特定港の境界付近で工事又は作業をしようとする者は, 港湾管理者の 許可を受けなければならない。

- 船舶は,防波堤, 埠頭又は停泊船などを右げんに見て航行するときは,できるだけ これに近寄り航行しなければならない。

- 雑種船以外は, 特定港に出入り,又は特定港を通過するときは,規則で定める航路 を通らなければならない。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答2

1.は港則法第14条 (航法) 第1項により〇

2.は同法第31条 (工事等の許可及び進水 等の届出)に 「特定港内又は特定港の境界附近で工事又は作業をしようとする者は,港長の 許可を受けなければならない」と規定されている。

3.は同法第17条により〇

4. は同法第12条 (航路) に〇。

※4. では 「雑種船」 と記されているが, 平成28年11月の港則法改正により 「雑種船」 は 「汽艇等」の表記に改められ、 総トン数20t未満の汽船を指すこととなった。

H28後期(第一次検定)★2級土木過去問No.43~61

※問題番号No.43 ~ No.61までの19問題は必須問題ですから全問題を解答してください。

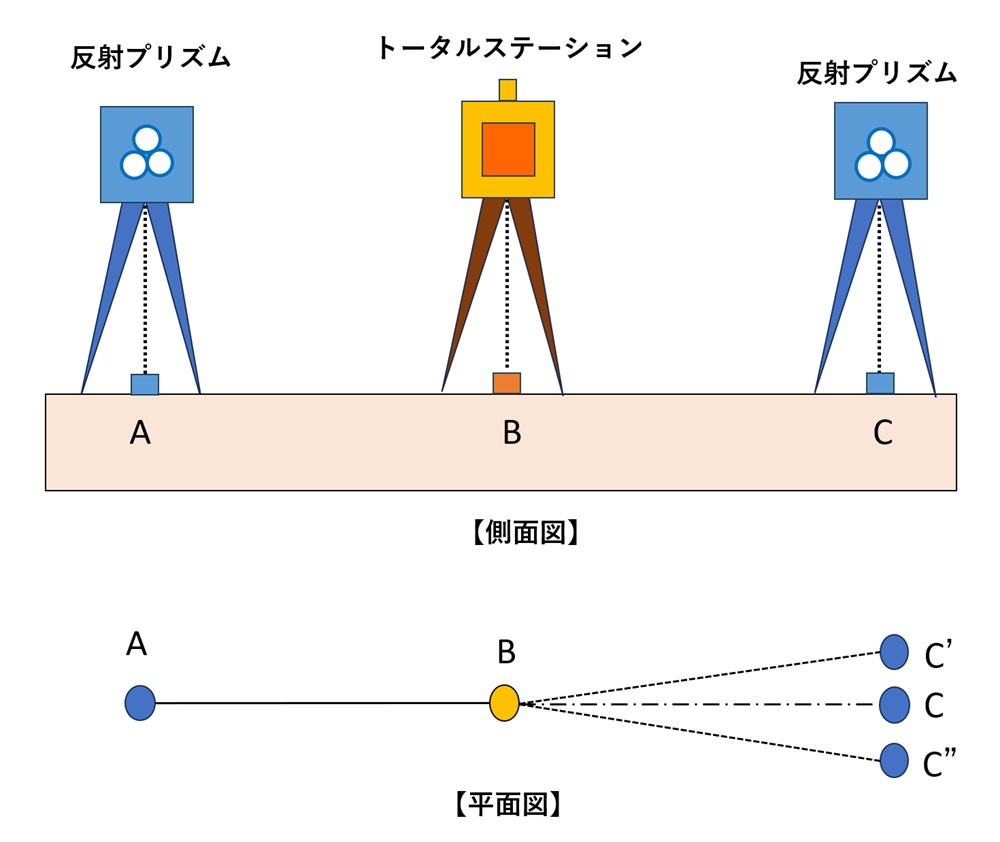

No. 43下図のように測点Bにトータルステーションを据付け, 直線AB の延長線上 に点Cを設置する場合、 その方法に関する次の文章の(イ)〜(ハ)に当 てはまる語句の組合せで, 適当なものは次のうちどれか。

1) 図のようにトータルステーションを測点Bに据付け, 望遠鏡(イ) で点Aを視準して望遠鏡を(口) し, 点C'をしるす。

2)望遠鏡(ハ) で点Aを視準して望遠鏡を(ロ) し, 点C" をしるす。

3) C'C"の中点に測点Cを設置する。

- イ(正位)ロ(反転)ハ(反位)

- イ(反位)ロ(反転)ハ(正位)

- イ(正位)ロ(回転)ハ(反位)

- イ(反位)ロ(回転)ハ(正位)

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答1

正位から反転して求めたC'点と, 反位から反転して求めたC"点の中点にC点を設置するこ とにより, トータルステーションの水平軸誤差や視準軸誤差等の器械誤差を消去できる。

ト ータルステーションに器械誤差がない場合, C'′点とC"点は同一の点となる

No. 44工事の施工に当たり、受注者が監督員に通知し, その確認を請求しなけれ ばならない次の記述のうち, 公共工事標準請負契約約款上, 該当しないも のはどれか。

- 設計図書に示された施工材料の入手方法を決めるとき。

- 設計図書の表示が明確でないとき。

- 工事現場の形状, 地質が設計図書に示された施工条件と実際とが一致しないとき。

- 設計図書に誤謬又は脱漏があるとき。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答1

1.は公共工事標準請負契約約款第1条(総則) 第3項に 「仮設, 施工方法その他工事目的物 を完成するために必要な一切の手段については,この約款及び設計図書に特別の定めがある 場合を除き, 受注者がその責任において定める」と規定されており, 施工材料の入手方法は 受注者がその責任において定める。

2. は同約款第18条 (条件変更等) 第1項第3号より〇

3.は同 条同項第4号より〇

4.は同条同項第2号により〇

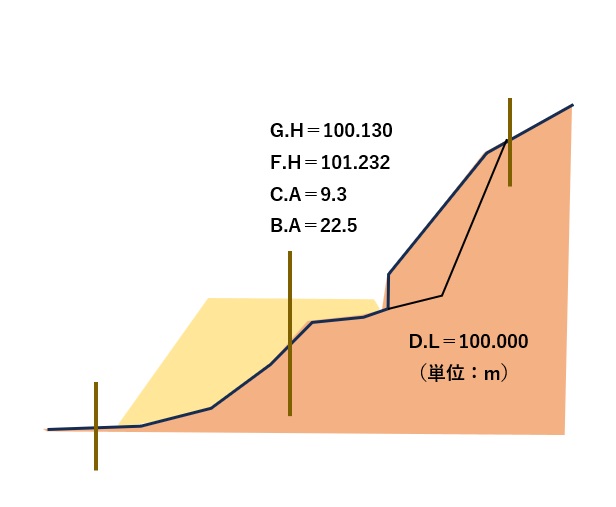

No. 45 下図の道路横断面図に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

【道路横断図(図解)】

- 切土面積は9.3m2 である。

- 盛土面積は22.5m2である。

- 盛土高は100.130mである。

- 計画高は101.232mである。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答3

道路横断図において, G.H.は地盤高, F.H.は計画高, C.A.は切土面積, B.A. は盛土面積, D.L.は基準面を示している。

3.は地盤高の値である。

No.46 建設機械に関する次の記述のうち,適当でないものはどれか。

- バックホウは、硬い土質の掘削にも適し、機械の地盤より低い所の垂直掘りなどに 使用される。

- ドラグラインは,河川や軟弱地の改修工事に適しており, バックホウに比べ掘削力 に優れている。

- モータースクレーパは、土砂の掘削, 積込み, 運搬, まき出し作業に使用される。

- ラフテレーンクレーンは, 走行とクレーン操作を同じ運転席で行い,狭い場所での 機動性にも優れている。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答2

- バックホウは, バケットを車体側に引き寄せて掘削する機械であり, 機械の設置位置よ り低い場所の掘削に適する。 機械の質量に見合った掘削力が得られるので、硬い地盤の掘削 ができる。

- ドラグラインは,ロープに吊り下げられたバケットを、手前へたぐり寄せて 土砂、砂利,軟らかい地盤の掘削をする。 機械の位置より低い場所の掘削に適し、水底の掘 削等にも多く用いられるが, バックホウに比べてサイクルタイムが若干長く, 掘削力は劣り, 掘削はオペレータの技量に左右されやすい。

- モータースクレーパは,前後の車軸間に掘 削・土溜め・排土の機構を備え, 土砂の掘削、積込み, 運搬, まき出しの一連の作業を1台でこなせる機械であるが, 締固め作業はできない。

- ラフテレーンクレーンは,同じ運転 席で走行とクレーン操作が行える自走式ホイールクレーンで,四輪駆動,四輪操舵システム を装備しているため、 不整地や比較的軟弱な地盤でも走行でき, また市街地等の狭い場所での機動性にも優れている。

No.47施工計画作成のための事前調査に関する次の記述のうち, 適当でないもの はどれか。

- 工事内容の把握のため, 契約書, 設計図面及び仕様書の内容を検討し, 工事数量の 確認を行う。

- 近隣環境の把握のため、 現場用地の状況, 近接構造物, 地下埋設物などの調査を行う。

- 資機材の把握のため、調達の可能性, 適合性, 調達先などの調査を行う。

- 輸送, 用地の把握のため, 道路状況, 工事用地, 労働賃金の支払い条件などの調査 を行う。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答4

施工計画を作成するためには, 事前調査を行い,目的構造物の設計図書に精通するとともに, 契約条件や現場条件を十分に理解する必要がある。

1.2.3. は記述のとおり

4. の労働賃金の支払い条件は事前調査には含まれない。

No.48 仮設工事に関する次の記述のうち,適当でないものはどれか。

- 仮設に使用する材料は,一般の市販品を使用し, 可能な限り規格を統一する。

- 指定仮設は,構造の変更が必要な場合は発注者の承諾を得る。

- 任意仮設は, 全て変更の対象となる直接工事と同様の扱いとなる。

- 仮設構造物は, 使用期間が短い場合は安全率を多少割引くことが多い。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答3

1.仮設材料は,一般の市販品を用い, 可能な限り規格を統一し、 他工事にも転用可能な計 画とする。

2.指定仮設とは、 特に大規模で重要なものとして発注者が設計仕様,数量,設 計図面, 施工方法, 配置等を指定するもので,構造の変更には発注者の承諾が必要であり, 設 計変更の対象となる。

3. 任意仮設は, 構造等の条件は明示されず, 計画や施工方法は施工業者にゆだねられている。 経費は契約上一式計上され, 契約変更の対象にはならないことが多い。

4.仮設構造物の安全率は, 使用期間が短い場合は多少割り引くことがあるが, 重要 な仮設や使用期間が長期にわたる場合は相応の安全率をとる。

No. 49施工計画の作成にあたり、 建設機械の走行に必要なコーン指数が最も小さい建設機械は, 次のうちどれか。

- 自走式スクレーパ

- スクレープドーザ

- 湿地ブルドーザ

- ダンプトラック

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答2

建設機械の走行性は、土の種類や含水比によって著しく変化し、作業能率にも大きな影響を 与える。 この走行性を表す程度をトラフィカビリティという。 コーン指数で示され, 数字が小さいほど軟弱な土と判定される。 選択肢の各建設機械のコーン指数は次のとおり。

1. 自走式スクレーパ→1,000kN/m2,

2.湿地ブルドーザ→300kN/m2

3. スクレープ ドーザ→600kN/m2

4. ダンプトラック→1,200kN/m2

No.50下記の説明文に該当する工程表は、 次のうちどれか。

「縦軸に部分工事をとり, 横軸にその工事に必要な日数を棒線で記入した図表で, 作成が 簡単で各工事の工期がわかりやすいので, 総合工程表として一般に使用される。」

- 曲線式工程表 (グラフ式工程表)

- 曲線式工程表 (出来高累計曲線)

- 横線式工程表 (ガントチャート)

- 横線式工程表 (バーチャート)

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答4

1. グラフ式工程表は、 縦軸に出来高比率 (%), 横軸に工期をとったグラフであり,工種 ごとの工程が斜線で表され, 予定と実績との差が直視でわかる。

2. 出来高累計曲線は,縦 軸に出来高累計, 横軸に工期をとったグラフであり、工期の中期あたりに変曲点を持つSカ ーブとなる。

3.ガントチャートは,縦軸に部分工事をとった工程表であり、横軸は各工事 の作業完了時点を100%として表す。各作業の進捗率はわかるが,日数の把握は困難である。

4.バーチャートは,縦軸に部分工事, 横軸に工期 (日数)をとり, 棒線で示した工程表で あり,作成が簡単で各作業の所要日数がわかり、漠然とではあるが作業間の関連が把握でき ることから,総合工程表として一般的に使用されている。

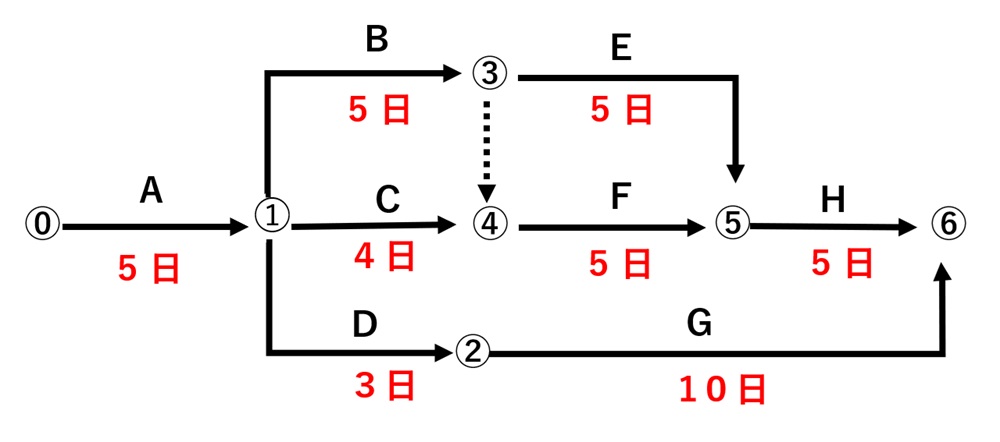

No.51下記のネットワーク式工程表に示す工事に必要な日数として, 適当なもの は次のうちどれか。 ただし, 図中のイベント間のA~Hは作業内容, 日数は作業日数を示す。

【ネットワーク工程表】

- 19日

- 20日

- 21日

- 22日

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答2

工事に必要な日数は,各作業ルートのうち最も日数を要する最長経路であるクリティカルパ スで示される。 各経路の所要日数は次のとおりとなる。

⓪→➀→③→⑤→⑥=6=5+5+5+5=20日,

⓪→➀→③→④→⑤→⑥= 5+5+0+5+5=20日

⓪→➀→④→⑤→⑥=5+4+5+=19日

⓪→➀→②→⑥=5+3+10=18日

No. 52特定元方事業者が, その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所 において行われることによって生じる労働災害を防止するために講ずべき 措置に関する次の記述のうち, 労働安全衛生法上, 誤っているものはどれか。

- 特定事業者の作業場所の巡視は毎週作業開始日に行う。

- 特定元事業者と関係請負人との間や関係請負人相互間の連絡及び調整を行う。

- 特定事業者と関係請負人が参加する協議組織を設置する。

- 特定元方事業者は関係請負人が行う教育の場所や使用する資料を提供する。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答1

労働安全衛生法第30条 (特定元事業者等の講ずべき措置) 第1項に 「特定元方事業者は, その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため,次の事項に関する必要な措置を講じなければならない。

1協議 組織の設置及び運営を行うこと。2作業間の連絡及び調整を行うこと。3作業場所を巡視す ること。4関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助を行 うこと。 (5 6略)」及び同規則第637条 (作業場所の巡視) に

「特定元方事業者は,法第 30条第1項第3号の規定による巡視については、 毎作業日に少なくとも1回 これを行なわな ければならない」と規定されている。よって1が誤り。

No.53足場(つり足場を除く) に関する次の記述のうち, 労働安全衛生規則上, 誤っているものはどれか。

- 高さ2m以上の足場には, 幅40cm以上の作業床を設ける。

- 高さ2m以上の足場には,床材と建地との隙間を12cm未満とする。

- 高さ2m以上の足場には,床材は転倒し脱落しないよう1つ以上の支持物に取り付ける。

- 高さ2m以上の足場には,床材間の隙間を3cm以下とする。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答3

1.2.4. は労働安全衛生規則第563条 (作業床) 第2項により〇。

3.は 同規則第563条の第5に 「つり足場の場合を除き, 床材は、転位し,又は脱落しないように2 以上の支持物に取り付けること」と規定されている。

No.54事業者が行う建設機械作業の安全確保に関する次の記述のうち, 労働安全 衛生規則上,誤っているものはどれか。

- 車両系建設機械の運転者が運転位置から離れるときは, 原動機を止め,かつ, ブレ ーキを確実にかけ逸走を防止する措置を講じさせなければならない。

- 車両系建設機械に接触することにより労働者に危険が生ずるおそれのある箇所には, 原則として労働者を立ち入れさせてはならない。

- 車両系建設機械を用いて作業を行うときは、 あらかじめ, 地形や地質を調査により 知り得たところに適応する作業計画を定める。

- 車両系建設機械の運転時に誘導者を置くときは, 運転者の見える位置に複数の誘導 者を置き, それぞれの判断により合図を行わせなければならない。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答4

1.は労働安全衛生規則第160条 (運転位置から離れる場合の措置) 第1項第2号により〇。

2.は同規則第158条 (接触の防止) 第1項により〇

3.は同規則第155条 (作業計 画) 及び第154条 (調査及び記録) により〇。

4.は同規則第159条 (合図) に 「事業者 は,車両系建設機械の運転について誘導者を置くときは、一定の合図を定め, 誘導者に当該 合図を行なわせなければならない」 と規定されている。

No. 55コンクリート造の工作物の解体等作業主任者の職務内容に関する次の記述 のうち,労働安全衛生法上、該当しないものはどれか。

- 器具,工具, 安全帯等及び保護帽の機能を点検し、不良品を取り除くこと。

- 作業の方法及び労働者の配置を決定し, 作業を直接指揮すること。

- 強風、大雨等の悪天候が予想されるときの作業について当該作業を中止すること。

- 安全帯等及び保護帽の使用状況を監視すること。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答3

労働安全衛生規則 (コンクリート造の工作物の解体等作業主任者の職務)

1.2. 4. は労働安全衛生規則第517条の18 (コンクリート造の工作物の解体等作業主任 者の職務)により〇。

3.は同規則第517条の15 (コンクリート造の工作物の解体等の作 業)に「事業者は,コンクリート造の工作物 (その高さが5m以上であるものに限る)の解 体又は破壊の作業を行うときは,次の措置を講じなければならない」, 及び第2号に 「強風 大雨,大雪等の悪天候のため, 作業の実施について危険が予想されるときは,当該作業を中 「止すること」と規定されており、 作業主任者の職務ではないので誤り。

※平成31年2月に労働安全衛生規則が改正され, 設問文にある 「安全帯」 は 「(要求性能)墜落制止用器具」に名称が変更された。

No.56土木工事の品質管理における各工種の品質特性と試験方法との組合せとして次のうち、適当なものはどれか。

[工種・品質特性]

[試験方法]

- コンクリート工・骨材の混合割合→粗骨材の密度および吸水率試験法

- 土工・土の支持力値→砂置換法による土の密度試験方法

- アスファルト舗装工・アスファルト合材の粒度→粗骨材中の軟石量試験

- 路盤工・路盤材料の最適含水比→突固めによる土の締固め試験方法

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答4

1. コンクリート工における骨材の混合割合はふるい分け試験

2. 土工における土の支持 力値は平板載荷試験

3. アスファルト舗装工におけるアスファルト合材の粒度はアスファ ルト抽出試験を用いる。

4.は記述のとおり。

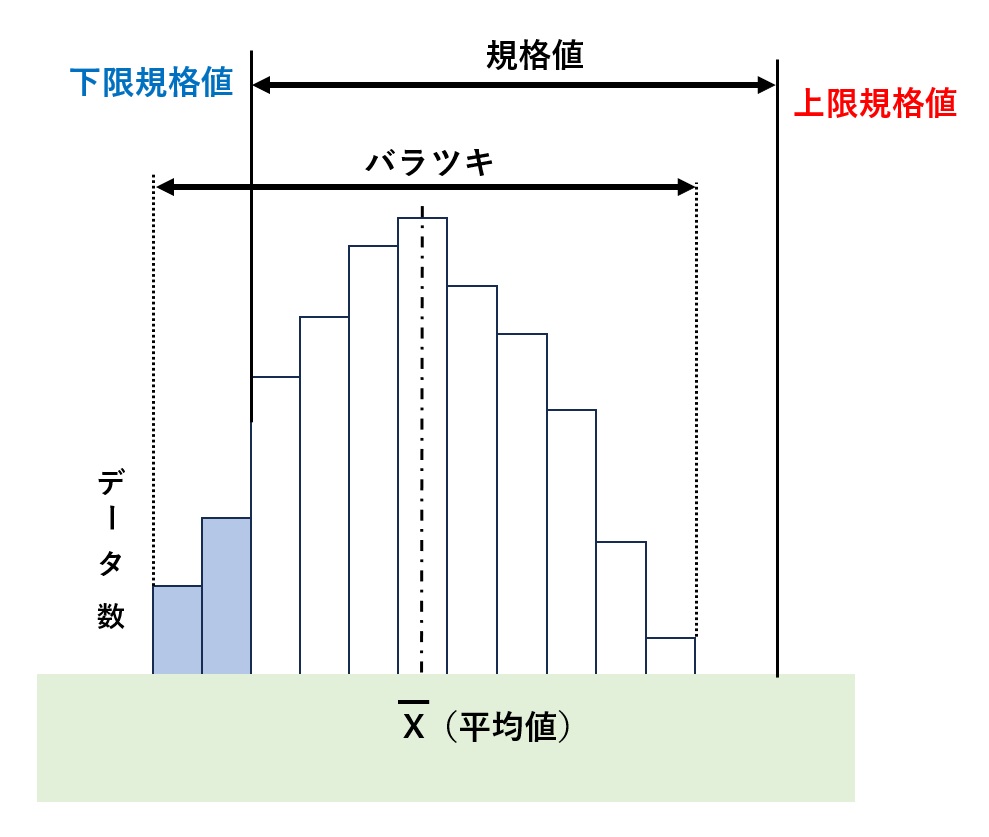

No.57品質管理における下図のヒストグラムの判定又は対策の検討に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

【ヒストグラム】

- 平均値が規格値の中にあるので対策などを検討する必要はない。

- いくつかのデータが下限規格値を下回っているので規格値内に収まるように対策を 検討する。

- 平均値が下限規格値側に寄っているので規格値の中心にくるように対策を検討する。

- 上限規格値とデータの上限値との間に余裕がある。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答1

1は平均値が下限規格値側に寄っており,またいくつかのデータが下限規格値を下回っているので,平均値が規格値の中心にくるよう, またデータが規格値内に収まるよう対策を検討する必要がある。

2. 3. 4. は記述のとおり。

No.58 盛土の品質管理に関する次の記述のうち,適当でないものはどれか。

- 締固めの品質規定方式は,一般に盛土の締固め度などを規定する方法である。

- 締固めの工法規定方式は,一般に使用する締固め機械の機種や締固め回数、敷均し 厚さなどを規定する方法である。

- 締固めの目的は、土の空気間隙を少なくし透水性を低下させるなどして土を安定し た状態にすることである。

- 締固めの最適含水比は,最もよく締まる含水状態のことで,最小乾燥密度の得られ 含水比である。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答4

1.2.3. は記述のとおり。

4. 最適含水比は、ある一定のエネルギーにおいて最 もよく締まる含水状態のことであり、 そのときの乾燥密度を最大乾燥密度という。

No.59レディーミクストコンクリート (JIS A 5308) の品質管理に関する次の記 述のうち,適当なものはどれか。

- レディーミクストコンクリートの品質の検査は,工場出荷時に行う。

- 強度試験は,スランプ, 空気量が許容値内に収まっている場合にも実施する。

- 空気量4.5%のコンクリートの空気量試験結果で許容される空気量の上限値は, 7.0% である。

- スランプ8cmのコンクリートのスランプ試験結果で許容されるスランプの下限値 は, 5.0cmである。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答2

1. は JIS A 5308に 「レディーミクストコンクリートの強度, スランプ又はスランプフ ロー,空気量,及び塩化物含有量は, 荷卸し地点で, 条件を満足しなければならない」と規 定されている。

2.記述のとおり。

3. の空気量の許容値は、コンクリートの種類によらず±1.5%であり上限は6 %。

4. スランプは、8~18cmのときの許容値は±2.5cmであり下限値は5.5cmと なる。

No.60建設工事に伴う土工作業における地域住民の生活環境の保全対策に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- 切土による水の枯渇対策については, 事前対策が困難なことから一般に枯渇現象の発生後に対策を講ずる。

- 盛土箇所の風によるじんあい防止については, 盛土表面への散水, 乳剤散布,種子 吹付けなどによる防塵処理を行う。

- 土工作業における騒音、振動の防止については,低騒音, 低振動の工法や機械を採 用する。

- 土運搬による土砂飛散防止については, 過積載防止, 荷台のシート掛けの励行, 現 場から公道に出る位置に洗車設備の設置を行う。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答1

1. の水の枯渇対策について, 地下水が存在するところで建設工事を行うと地下水の流動状況 が変化し, 井戸枯れ, 水質の悪化, 地盤の液状化危険度の増加, 生態系への影響等,地下水 流動阻害をもたらす。 地下水流動阻害は、場合によっては甚大な被害となり, 回復・原状復 帰が不可能な場合もあるので、 建設工事を行う前に地下水の存在状況を把握するとともに, 工事による影響を予測し, 必要に応じて流動阻害を避けたり、 最小化する対策をとらなけれ ばならない。

2. 3. 4. は記述のとおり

No.61建設工事から発生する廃棄物の種類に関する記述のうち, 「廃棄物の処理 及び清掃に関する法律」上, 誤っているものはどれか。

- 工作物の除去に伴って生ずるコンクリートの破片は, 産業廃棄物である。

- 防水アスファルトやアスファルト乳剤の使用残さなどの廃油は、 産業廃棄物である。

- 工作物の新築に伴って生ずる段ボールなどの紙くずは,一般廃棄物である。

- 灯油類などの廃油は, 特別管理産業廃棄物である。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答3

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条(定義) 第4項第1号及び同法施行令第2条 (産業 廃棄物)

1.は同法第7号より〇

2.は同条第12号ハにより〇。

3.は同施行令第2条第1 号に「紙くず (建設業に係るもの (工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。) (後略)」と規定されており,産業廃棄物である。

4.は同法施行令第2条の4 (特別管理産業 廃棄物) 第1号に〇。

【関連カテゴリー】

2級土木施工管理技士★過去問(無料)