H26年度(2014)1級土木施工管理技士★過去問題です。

また図解等はオリジナルで改めて作成しています。

そのほかの過去問についてはまとめ記事でご確認ください。

1級土木施工管理技士★過去問&解答・解説★第一次検定(H26問題A)

お気づきの点(ミス・要修正事項)などありましたら、コメントください。

よろしくお願いいたします。

H26(第一次検定・問題A)★1級土木過去問No.1~15

※問題番号No.1~No.15までの15問題のうちから12問題を選択し解答してください。

No.1盛土材料の調査項目と土質試験の次の組合せのうち, 適当でないものはど れか。

[調査項目]

- 土質分類⇒土の液性限界・塑性限界試験

- 盛土自体の圧縮⇒土の含水比試験

- 締固め管理の基準・方法⇒土の粒度試験

- 施工機械のトラフィカビリティ―⇒土の圧密試験

No. 2盛土材料に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- まさ土, しらすなどの盛土材料は,一般に粘着性に富み, 降雨や融雪などによる浸食や 崩壊が起きやすいので過去の降雨災害記録を調査するとよい。

- 粘性土の盛土では, こね返しによる強度低下が生じやすいので, 自然含水比やコンシス テンシー限界を把握しておく必要がある。

- 岩塊,転石, 玉石などを盛土材料として用いる場合は, 施工事例の収集を行い, 最大粒 径や粒度分布の把握をしておくことが望ましい。

- 粘性土のせん断強さは他の材料に比べて弱いので, 粘性土主体の高盛土を施工する場合 は、盛土の安定性照査を行う必要がある。

No. 3構造物の裏込めや埋戻しなどに関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- 裏込め及び埋戻しの材料は、 地震による沈下の被害が少なく透水性や粒度分布のよい粗 粒土を用いることが望ましく、 粘土分含有量を低く抑えるために塑性指数の範囲を設定す る。

- 裏込め排水工は, 構造物壁面に沿って設置し栗石や土木用合成繊維で作られた透水性材 料などを用い, これに水抜き孔を接続して集水したものを盛土外に排水する。

- 盛土と構造物との取付け部の段差を抑制する対策としては, 裏込め材料として締固めが 容易で圧縮性, 透水性があり,かつ, 水の浸入によっても強度の低下が少ない材料を使用 するとよい。

- 湧水量の多い場所に設置する構造物の裏込め部には, 透水性の高い砂利, 切込み砕石などを用いた基盤排水層を設置するとよい。

No. 4 盛土内の地下排水工に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- 地下排水溝は, 施工中における盛土の変位や不慮の破損及び目詰まりなどを考慮して網 目状に配置する。

- 山地部の沢部を埋めた盛土では, 流水や湧水がない場合の排水工としてしゃ断排水層を 施工する。

- 水平排水層は、盛土内部の間隙水圧を低下させて盛土の安定性を高めるため, 透水性のよい材料を用い層厚30cm以上で施工する。

- 地山の表面に設ける基盤排水層は,地盤基盤面に層厚50cm程度以上で砕石や砂などで 施工する。

No. 5軟弱地盤対策に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- 表層混合処理工法で固化材を粉体で地表面に散布する場合は, 周辺環境に対する防塵対 策を実施するとともに, 生石灰では発熱を伴うため作業員の安全対策に留意する。

- 表層混合処理工法の地盤の安定や変形抑止の効果は、 改良体の採取コアの強度試験など の品質管理や盛土施工後の動態観測によって確認する。

- 深層混合処理工法の液状化対策効果は, 改良壁の配置や改良体の強度の確認によって間 接的に得る。

- 深層混合処理工法で改良体打設時の固化材の供給量やかくはん混合の状況の確認は、改 良体が単列の場合は両端の位置で行う。

No. 6コンクリート用骨材に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- 細骨材は,清浄, 堅硬,耐久性をもち化学的あるいは物理的に安定し, 有機不純物,塩 化物などを有害量含まないものとする。

- 密度が小さく, 吸水率が大きい細骨材は,一般に細骨材を構成する骨材粒子が多孔質で 強度が小さい。

- 砕石を用いた場合は,ワーカビリティーの良好なコンクリートを得るためには,砂利を用いた場合と比べて単位水量を少なくさせる必要がある。

- 再生骨材Hは、 通常の骨材とほぼ同様な品質を有し, レディーミクストコンクリート用骨材として用いられる。

No. 7混和材料に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- フライアッシュを適切に用いると, マスコンクリートの水和熱による温度上昇が小さく なるので,温度応力によるひび割れ発生を抑制する上で有効な材料である。

- フライアッシュを適切に用いると, コンクリートのワーカビリティーを改善し単位水量 を減らすことができる。

- AE減水剤を適切に用いると, コンクリートのワーカビリティーが改善され,単位水量 を減らすことができる。

- AE減水剤を適切に用いると, 寒中コンクリートでは,水セメント比を大きくすること ができ, 凍害に対して抵抗性を高めることができる。

No. 8コンクリートの品質に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- コンクリート構造物の水密性を確保するためには, ポーラスコンクリートを用い用心鉄 筋の配置や膨張材を使用し鉛直打継目には止水板を設ける。

- 長期的に凍結融解作用を受けるような寒冷地のAEコンクリートは、所要の強度を満足することを確認の上で6%程度の空気量を確保するとよい。

- 練混ぜ時にコンクリート中に含まれる塩化物イオンの総量は,原則として0.30kg/m2以 下としコンクリート内部の鋼材を腐食から保護する。

- 許容打重ね時間間隔は,下層のコンクリートの打込み終了から上層のコンクリートの打 込み開始までの時間で, 外気温が25°Cを超えるときは2.0時間を標準としている。

No. 9コンクリートのスランプに関する次の記述のうち, 適当でないものはどれ か。

- スランプは締固め作業高さが高いほど大きくする。

- 練上がり時のコンクリートの目標スランプは, 打込みの最小スランプに対し, コンクリ ートの運搬や時間経過に伴うスランプの低下を考慮する。

- スランプは, 運搬, 打込み, 締固めなどの作業に適する範囲内で、できるだけ大きくする。

- スランプは, コンクリート単位体積当たりの鋼材量が多くなるほど大きくする。

No.10寒中コンクリート及び暑中コンクリートの施工に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- 寒中コンクリートでは, コンクリート温度が低いと型枠に作用するコンクリートの側圧 が大きくなる可能性があるため, 打込み速度や打込み高さに注意する。

- 寒中コンクリートでは,保温養生あるいは給熱養生終了後に急に寒気にさらすと コン クリート表面にひび割れが生じるおそれがあるので, 適当な方法で保護して表面の急冷を 防止する。

- 暑中コンクリートでは,運搬中のスランプの低下, 連行空気量の減少, コールドジョイ ントの発生などの危険性があるため, コンクリートの打込み温度をできるだけ低くする。

- 暑中コンクリートでは,コンクリート温度をなるべく早く低下させるためにコンクリー ト表面に送風する。

No. 11現場打ちコンクリート構造物に用いる鉄筋の継手に関する次の記述のうち、 適当でないものはどれか。

- 重ね継手に焼なまし鉄線を使用したときは,焼なまし鉄線をかぶり内に残してはならな い。

- 鉄筋の継手の位置は,一断面に集中させないように互いにずらして設け, 重ね継手, ガ ス圧接継手の種類に関わらず, 継手の端部どうしを鉄筋直径の25倍以上ずらすようにする。

- 引張鉄筋の重ね継手の長さは,付着応力度より算出する重ね継手長以上,かつ, 鉄筋の 直径の20倍以上重ね合わせる。

- 鉄筋の切断及び圧接端面の加工は,圧接作業前日に行い, 圧接技量資格者により圧接作業直前にその状態を確認する。

No. 12プレボーリング杭工法の施工に関する次の記述のうち, 適当でないものは どれか。

- 杭周固定部のソイルセメント強度は,プレボーリング杭の原位置水平載荷試験結果など を踏まえ, 杭体と杭周面のソイルセメント柱間の付着力がより確実に得られるように, σ₂₈≧1.5N/mmとする。

- 根固め液の注入は,拡大根固め球根部の先端より行い, 吐出量, 総注入量, ロッドの挿入速度及び反復回数, 球根高さについて管理する。

- 掘削及び沈設設備は, 杭打ち機, オーガ駆動装置, ロッド, 掘削ビット, 回転キャップ で構成され、杭径, 掘削深さに応じて選定する。

- 土質条件によって掘削孔が崩壊するような場合は、ベントナイトなどを添加した掘削液 を使用する。

No. 13鋼管杭の現場溶接継手の施工に関する次の記述のうち, 適当でないものは どれか。

- 溶接ワイヤの吸湿は, アークの不安定, ブローホールなどの原因となるので,よく乾燥 したものを用いる必要がある。

- 現場溶接継手は, 所要の強度及び剛性を有するとともに, 施工性にも配慮した構造とするためアーク溶接継手を原則とし, 一般に半自動溶接法によるものが多い。

- 現場溶接完了後の外部きずの検査は,溶接部のわれ, ピット, サイズ不足, オーバー ラップ, 溶け落ちなどの有害な欠陥が特に発生の多いと思われる箇所を選定して肉眼で 行う。

- 現場溶接は,良好な溶接環境と適切な施工管理のもとに行うとともに,品質が確認でき るよう溶接条件,溶接作業, 検査結果などを記録する必要がある。

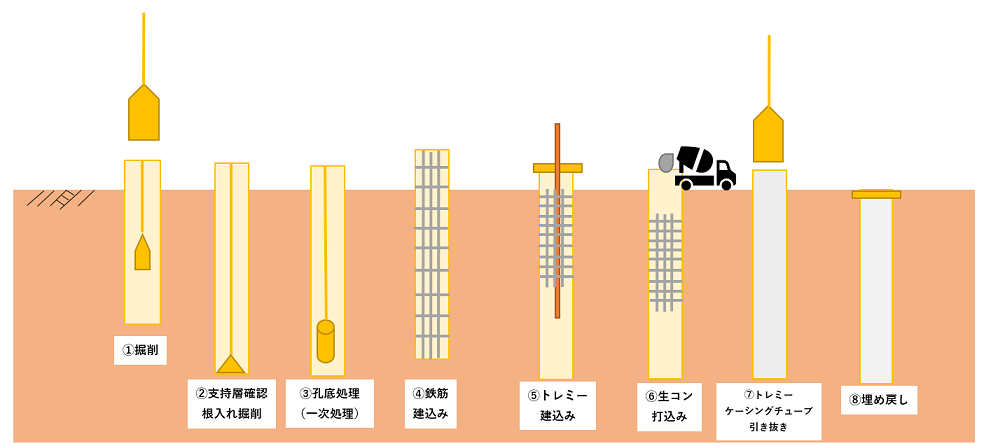

No. 14オールケーシング工法の施工に関する次の記述のうち, 適当でないものは どれか。

- ケーシングチューブ下端は, 孔壁土砂が崩れて打ち込んだコンクリート中に混入するこ とがあるので,コンクリート上面より常に1m以上下げておく必要がある。

- コンクリート打込み時のトレミーの下端は, 打込み面付近のレイタンス, 押し上げられ てくるスライムなどを巻き込まないよう, コンクリート上面より常に2m以上入れなけれ ばならない。

- 軟弱地盤では, コンクリート打込み時において, ケーシングチューブ引抜き後の孔壁に 作用する土圧などの外圧とコンクリートの側圧などの内圧のバランスにより杭頭部付近の 杭径が細ることがあるので十分に注意する。

- ヒービング現象が発生するような軟弱な粘性土地盤では,ケーシングチューブを孔内掘 削底面よりケーシングチューブ径以上先行圧入させて掘削することにより,ヒービング現 象を抑えることができる。

No. 15 擁壁の直接基礎の施工に関する次の記述のうち,適当でないものはどれか。

- 基礎の施工にあたっては, 擁壁の安定性を確保するため, 基礎地盤が十分なせん断抵抗 を発揮できるよう掘削時に基礎地盤を緩めないようにする。

- 基礎地盤をコンクリートで置き換える場合には, 所要の支持力が得られるよう底面を水 平に掘削し、浮き石は完全に除去する。

- 基礎地盤が岩盤の場合は、擁壁の安定性を確保するため基礎底面地盤の不陸整正し, 平滑な面に仕上げる。

- 一般に基礎が滑動する際のせん断面は,基礎の床付け面のごく浅い箇所に生じることか ら、施工時に地盤に過度の乱れが生じないようにする。

H26(第一次検定・問題A)★1級土木過去問No.16~49

※問題番号 No.16~No.49 までの34問題のうちから10問題を選択し解答してください。

No. 16鋼橋における溶接部の検査に関する次の記述のうち, 適当でないものはど れか。

- 溶接割れの検査は、肉眼で行うのを原則とし、 疑わしい場合には磁粉探傷試験又は浸透 探傷試験を用いるのがよい。

- 外観検査で, 不合格となったスタッドジベルは全数ハンマー打撃による曲げ検査を行い, 外観検査で合格したものは曲げ検査を行なわなくてもよい。

- 非破壊試験のうち, 磁粉探傷試験又は浸透探傷試験を行う者は,それぞれの試験の種類に対応した資格を有していなければならない。

- 設計図書において特に仕上げの指定のない開先溶接の余盛は, ビート幅と余盛高さが規定範囲内であれば仕上げなくてもよい。

No.17 耐候性鋼材に関する次の記述のうち,適当でないものはどれか。

- 耐候性鋼材は, 鋼材に適量の合金元素を添加することで, 鋼材表面に緻密なさび層を形 成させ,これが鋼材表面を保護することで以降のさびの進展が抑制される。

- 耐候性鋼材は、その表面に保護性さびが形成されるまでの期間はさび汁が生じるため, 初期のさびの生成抑制や保護性さびの生成促進を目的とした表面処理を施すこともある。

- 耐候性鋼材を用いた橋の連結ボルトは, 主要構造物と同等以上の耐候性能を有する高力 ボルトを使用する。

- 無塗装橋梁の鋼材表面は,仮組立完了後に原板ブラストを行い, 黒皮を完全に除去する のを原則としている。

No. 18鉄筋コンクリート構造物の鉄筋組立に関する次の記述のうち, 適当でない ものはどれか。

- 継足しのために構造物から長時間大気にさらされ露出させておく鉄筋は, セメントペー ストや高分子材料の皮膜で包み保護を行う。

- いったん曲げ加工した鉄筋の曲げ戻しは行わないことを原則とし, やむを得ず曲げ戻し を行う場合は,曲げ及び曲げ戻しをできるだけ大きな半径で行うか, 加工部の鉄筋温度が 900~1000°Cで加熱加工する。

- 鉄筋のかぶりを確保するための型枠に接するスペーサは,鉄筋と同等以上の品質を有す る鋼製スペーサを使用することを原則とする。

- 床版で1m2当たり4個のスペーサを使用する場合は,スペーサの配置位置は50cm間隔 で千鳥に配置するのが一般的である。

No. 19コンクリート構造物の劣化機構と劣化現象に関する次の記述のうち, 適当 でないものはどれか。

- 化学的侵食は、骨材中に含まれる反応性シリカ鉱物がコンクリート中のアルカリ性水溶 液と反応してコンクリートが劣化する現象である。

- 塩害は,コンクリート中の鋼材の腐食が塩化物イオンにより促進され, コンクリートの ひび割れやはく離, 鋼材の断面減少を引き起こす劣化現象である。

- 凍害は,コンクリート中の水分が凍結融解を繰り返すことによって, コンクリート表 面からスケーリング, 微細ひび割れ, ポップアウトなどの形で劣化する現象である。

- 中性化は,二酸化炭素がセメント水和物と炭酸化反応を起こし、鋼材の腐食が促進され, コンクリートのひび割れやはく離, 鋼材の断面減少を引き起こす劣化現象である。

No.20コンクリート構造物の補強工法に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- 上面増厚工法での鋼繊維補強コンクリートを打ち継ぐ場合, 原則として既設コンクリー ト表面は湿潤状態とするのが望ましい。

- 連続繊維シート工法での含浸接着樹脂は, シート繊維に含浸させ硬化させて各々の繊維 を一体化しシート全体が均一に外力を受けるようにする。

- 連続繊維シート工法の下地処理工は,コンクリート面の劣化層を取り除き, シートの接着・密着性を確保するため不陸や突起は取り除き平坦にする。

- 上面増厚工法の増厚コンクリートの最小厚は, 粗骨材の最大寸法,施工精度,乾燥収縮 の影響などを考慮して決める。

No.21 河川堤防の施工に関する次の記述のうち,適当でないものはどれか。

- 基礎地盤が軟弱な場合には,必要に応じて盛土を数次に区分けし、 圧密による地盤の強 度増加をはかりながら盛り立てるなどの対策を講じることが必要である。

- 堤体内に水を持ちやすい土の構造の場合は,ドレーンを川表側の法尻に設置しドレーン の排水機能により液状化層を減少させる効果がある。

- 基礎地盤表層部の土が乾燥している場合は, 堤体盛土に先立って適度な散水を行い、地盤と堤体盛土の密着をよくする事が必要である。

- 基礎地盤に極端な凹凸や段差がある場合は,盛土に先がけて平坦にかきならしをしておくことが必要である。

No.22 河川護岸に関する次の記述のうち,適当でないものはどれか。

- すり付け護岸は, 屈とう性があり,かつ, 表面形状に凹凸のある連節ブロックやかご工 などが適している。

- 石張り(積み) の護岸工では,布積みと谷積みがあるが,一般には強度の強い谷積みが 用いられる。

- コンクリート張工に用いるコンクリートは,スランプを大きくしてコンクリートの流動化をはかる。

- 護岸肩部の洗掘防止には、護岸の天端に水平折り返し (天端工) を設け, 折返しの終端 には巻止めコンクリートを設ける。

No. 23 柔構造樋門の施工に関する次の記述のうち,適当でないものはどれか。

- キャンバー盛土の施工は,キャンバー盛土下端付近まで掘削し, 掘削した土をそのまま 再利用して盛土しなければならない。

- 函体の底版下に空洞が発生した場合, グラウトによって空洞を充てんすることが有効で ある。

- 床付け面は, 開削による荷重の除去に伴って緩むことが多いため,乱さないで施工する と共に転圧によって締め固めることが好ましい。

- 樋門本体の沈下形状を設計で想定した沈下形状に近づけるためには, 盛土を函軸に沿っ て水平に盛り上げる必要がある。

No.24 砂防えん堤に関する次の記述のうち,適当でないものはどれか。

- 土石流対策を目的とする不透過型砂防えん堤は、常に計画捕捉量に対応した空き容量を 確保しておくことが望ましく、 除石が容易なように搬出路が設置される場合がある。

- 掃流区間に設置された堰上げ型の透過型砂防えん堤は,平常時に土砂を流下させることが可能なため、土石流の捕捉だけでなく, 渓床や山脚の固定にも適している。

- 土石流捕捉のための透過型砂防えん堤の設置位置は,斜面上方からの地すべり, 雪崩な どによって, えん堤の安定が損なわれないように, 両岸の斜面が安定している地点を選定 することが望ましい。

- 縦横侵食の防止を目的とする不透過型砂防えん堤は, 侵食区間が長い場合には数基を階 段状に設置するが,この場合、最下流のえん堤の基礎は岩盤であることが望ましい。

No. 25 地すべり防止工に関する次の記述のうち,適当でないものはどれか。

- 排土工は,地すべりの推力を減少させることを目的としており, 排土は地すべりの頭部 域において行われ, 末端域では行わない。

- 排土工の施工は,斜面上部より下部に向って行うのを原則としており,上部斜面の地塊 を下部に向って押し出し, これを排除する方法が取られる。

- 盛土工は,すべり面が円弧形状の場合に効果が大きく, 末端域の地塊の厚さが頭部域の 地塊の厚さに比較して大きい場合に効果が特に大きい。

- 盛土工は,地すべり末端での地下水の浸出域や浅部の透水層を遮断できる範囲に施工することにより, 土塊中の間隙水圧が増大し, 抑制効果が大きくなる。

No. 26 急傾斜地の崩壊防止工に関する次の記述のうち,適当でないものはどれか。

- 待受け式コンクリート擁壁は,斜面脚部から離して設置した擁壁で崩壊土砂を待ち受け る工法であるため, ポケット容量が不足する場合は地山を切土して十分な容量を確保する。

- 切土法面の小段は, 標準として直高5~10m 間隔とするが地質の変化に応じて設置し 幅は1~2mを標準とする。

- 法肩排水路は, 斜面最上部などの維持管理が行き届きにくい位置にある場合が多いうえ、 越水が生じると斜面の安定に及ぼす影響が大きいため, 水路断面を想定流量に対して十分 大きくする。

- コンクリート張工は, 急峻な斜面で施工するため, 切土あるいは表面整正後の斜面を長 期間風雨にさらすことのないよう, 切土工と同様に長区間の施工は避ける。

No. 27道路のアスファルト舗装における路床の安定処理の施工に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- 安定材を散布する場合は,散布に先立って現状路床の不陸整正や、必要に応じて仮排水溝の設置などを行う。

- 安定材の混合は, 散布終了後に適切な混合機械を用いて所定の深さまで混合し, 混合中 は深さの確認を行い, 混合むらが生じた場合は再混合する。

- 安定材として粒状の生石灰を用いる場合には, 1回目の混合が終了したのち仮転圧し生 石灰の消化を促進するため, 転圧後速やかに再混合を行う。

- 散布及び混合に際して粉塵対策を施す必要がある場合には, 防塵型の安定材を用いたり, シートの設置などの対策をとる。

No. 28道路のアスファルト舗装における混合物の施工に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- 敷均し作業中に雨が降り始めた場合には, 敷均し作業を中止するとともに, 敷均した混 合物を速やかに締め固めて仕上げる。

- 締固め作業のローラは,一般にアスファルトフィニッシャ側に駆動輪を向けて, 横断勾配の低い方から高い方に向かい、順次幅寄せしながら低速かつ等速で転圧する。

- 振動ローラによる二次転圧では, 転圧速度が速すぎると過転圧となり, 遅すぎると不陸や小波が発生するため, 転圧速度に注意する。

- 横継目は,既設舗装の補修や延伸の場合を除いて, 下層の継目の上に上層の継目を重ね ないように施工する。

No. 29 道路の各種アスファルト舗装の特徴に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- 騒音低減機能を有する舗装とは,エアポンピング音などの発生抑制やエンジン音などの機械 音の吸音によって騒音を低減する舗装で,一般にポーラスアスファルト舗装が用いられている。

- 排水機能を有する舗装とは, 透水性を有した材料を用いて雨水などを表層から基層, 路 盤に浸透させる構造とした舗装で, 透水機能層には一般にポーラスアスファルト混合物が 用いられている。

- 路面温度上昇抑制機能を有する舗装とは, 通常の舗装と比較して夏季日中の路面温度の 上昇を抑制する舗装で,土系舗装など自然の被覆状態を創造するものや遮熱性材料を舗装 表面に塗布するものなどがある。

- 凍結抑制機能を有する舗装とは, 積雪寒冷期における走行車両の安全性などに効果のあ る舗装で, アスファルト混合物に塩化物を加工して添加したものや舗装表面にゴム粒子な どにより表面処理を行うものなどがある。

No. 30道路の排水性舗装に使用するポーラスアスファルト混合物の施工に関する 次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- 既設舗装を切削してポーラスアスファルト混合物を舗設する場合は, 切削溝がタックコ ートの塗りむらや排水の障害を生じやすいので,できるだけ平滑に切削する。

- 敷均し作業は, 温度の低下が通常の混合物よりも早いため, 混合物の供給計画をもとに 敷均し速度を設定するなど連続的に行う。

- 二次転圧には、 初転圧に使用した10~12tのロードローラを用いるが,舗設条件に応じ て6~10tの振動ローラ (無振) を使用する場合もある。

- 仕上げ転圧にタイヤローラを用いる場合は,所定の締固め度を確保するため, 混合物の 表面温度が110°Cを下回らない転圧温度とする。

No.31道路のアスファルト舗装の補修工法に関する次の記述のうち,適当でない ものはどれか。

- オーバーレイ工法は,既設舗装の上に, 厚さ3cm以上の加熱アスファルト混合物層を 舗設する工法である。

- 表面処理工法は、 既設舗装の上に, 加熱アスファルト混合物以外の材料を使用して, 厚 さ3cm未満の封かん層を設ける工法である。

- わだち部オーバーレイ工法は、 流動によって生じたわだち掘れ部を, 加熱アスファルト 混合物で舗設する工法である。

- 線状打換え工法は,一般に線状に発生したひび割れに沿って加熱アスファルト混合物層 を打ち換える工法である。

No. 32道路のコンクリート舗装の補修工法に関する次の記述のうち, 適当でない ものはどれか。

- シーリング工法は、コンクリート版のひび割れ部に直角に切り込んだカッター溝を設け, その中に鋼材を埋設して, 高強度のセメントモルタルや樹脂モルタルを用いてその溝を埋 め戻す工法である。

- 注入工法は、コンクリート版と路盤との間に出来た空隙や空洞をてん充したり、 沈下を 生じた版を押し上げて平常の位置に戻したりする工法である。

- 打換え工法は, 広域にわたりコンクリート版そのものに破損が生じた場合に,打換え面 積,路床路盤の状態, 交通量などを考慮して, コンクリート又はアスファルト混合物で 打ち換える工法である。

- パッチング工法は、コンクリート版に生じた欠損箇所や段差などに材料を充てんして, 路面の平たん性などを応急的に回復させる工法である。

No.33 ダムコンクリートに関する次の記述のうち,適当でないものはどれか。

- プレクーリングは, リフトスケジュールに基づき, ダムコンクリートを直接又は材料の 一部を冷却し,打込み時のコンクリートの温度を下げて最高温度を抑制する方法である。

- 有スランプコンクリートの締固めの判断は、コンクリートの沈下がなくなること, 大き な気泡が生じなくなること, 水が表面に現れて光沢が生じることなどによって確認できる。

- コンクリート打込み終了後は,硬化作用の順調な進展と乾燥による表面ひび割れを防ぐ ために, 柱状ブロック工法では湛水養生, 面状工法では散水養生が標準的である。

- 仕上げ掘削完了後の基礎岩盤面のくぼみに溜まった水は, コンクリート打込み前にスポ ンジ, バキュームなどで完全に取り除き岩盤面を十分に乾燥状態にする。

No.34ダムの基礎地盤へのグラウチングに関する記述のうち, 適当でないものは どれか。

- グラウチングの施工は,注入による基礎地盤の改良状況の確認と追加孔の必要性の判断 が容易にできる中央内挿法により実施する。

- 遮水性の改良を目的とするグラウチングの改良効果はルジオン値で判定し, 弱部の補強 を目的とするグラウチングの改良効果はルジオン値又は単位セメント注入量で判定する。

- 注入方式は, 孔壁崩壊によるジャーミングの危険性が少なく,より確実な施工が可能な パッカー方式が標準である。

- 水押し試験の結果得られるルジオン値や限界圧力は, グラウチングによる遮水性の改良 状況の把握や当該ステージにおける, セメントミルクの初期濃度, 最高注入圧力等を決定 するための基礎的なデータとなる。

No. 35都市部山岳工法のトンネルの観察・計測に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- 近接構造物に関しては, 工事着工前に対象構造物の損傷状態を把握しておくとともに, 工事中には,ひび割れの伸展などの損傷の進行性を確認することが重要である。

- 地表面沈下や近接構造物の挙動把握のための変位計測では, 切羽通過後の変位を把握することが, 最終変位の予測や適用した支保工及び補助工法の対策効果を確認するうえで重 要である。

- 観察・計測結果は、迅速に設計と施工に反映できるように整理し,とくに切羽付近では, 必要な対策のタイミングを逸することのないよう得られたデータを早期に判断する必要が ある。

- 周辺の地下水に関しては、トンネルの工事中以外にも、工事前から工事後の長期にわたっ て計測を行う必要があるため、 効率的な観察・計測計画を事前に立案しておく必要がある。

No. 36山岳工法によるトンネルの掘削工法に関する次の記述のうち, 適当でない ものはどれか。

- 補助ベンチ付き全断面工法は,全断面工法では施工が困難となる地山において, ベンチ を付けることにより切羽の安定をはかるとともに, 上半, 下半の同時施工により掘削効率 の向上をはかるものである。

- 側壁導坑先進工法は, ベンチカット工法で側壁脚部の地盤支持力が不足する場合,及び 土被りが小さい土砂地山で地表面沈下を抑制する必要のある場合に適用される。

- 中壁分割工法は,左右どちらか片側半断面を先進掘削し, 掘削途中で各々のトンネルが 閉合された状態で掘削されることが多く, 切羽の安定性の確保とトンネルの変形や地表面 沈下の抑制に有効である。

- ショートベンチカット工法は,全断面では切羽が自立しないが, 地山が安定していて, 断面閉合の時間的制約がなく, ベンチ長を自由にできる場合に適用する。

No. 37海岸堤防の施工に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- 堤体の裏法勾配は,浸潤線が裏法面に浸出しないよう考慮するが,一般に堤体の円形す べりに対する安全性への考慮は必要としない。

- 海岸堤防の存在が自然景観を損なったり, 周辺環境と調和しないといった弊害を極力防 止するため、 堤防の使用材料に自然石や木などの利用をはかるなどの工夫が必要である。

- 海上工事となる場合は, 波浪, 潮汐, 潮流の影響を強く受け, 作業時間が制限される場 合もあるので,現場の施工条件に対する配慮が重要である。

- 強度の低い地盤に堤防を施工せざるを得ない場合には,必要に応じて押え盛土,地盤改 良などを考慮する。

No. 38消波工の施工に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- 消波工の必要条件として、 消波効果を高めるため表面粗度を大きくする。

- 消波工の施工は,ブロックの不安定な孤立の状態が生じないようにするため, ブロック 層における自然空隙に間詰石を挿入する。

- 消波工は,波の規模に応じた適度の空隙をもつこと。

- 消波工の断面は,中詰石の上に数層の異型ブロックを並べることもあれば,全断面を異型ブロックで施工することもある。

No. 39混成堤の基礎捨石部の施工に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- 石材の捨込みは,投入海域を示す旗やブイなどの標識をもとに周辺より順次中心部に行 い 極度の凹凸がないように施工する。

- 捨石を海上運搬する一般的な方法には,台船による積込み運搬, グラブ付自航運搬船 (ガット船),石蓮船 (底開式, グラブ式付) がある。

- 捨石の本均しの精度は,本体構造物が直接接する面であることから平坦性を必要とし, 一般には均し基準面に対し±5cmである。

- 捨石は,基礎として本体構造物の荷重を分散させて地盤に伝えるもので、 使用する石の 大きさは5~500kg/個程度の範囲のものを用いる場合が多い。

No. 40港湾の浚渫施工の事前調査に関する次の記述のうち, 適当でないものはど れか。

- 浚渫工事の施工方法を検討する場合には, 海底土砂の性質が工期, 工費に大きく影響す るため、事前に土質調査を行う必要がある。

- 機雷などの危険物が残存すると推定される海域においては, 浚渫に先立って工事区域の 機雷などの探査を行い, 浚渫工事の安全を確保しなければならない。

- 土厚が4m程度以上の浚渫を実施する場合は, 磁気探査の有効探査厚が4m程度である ため、層別に磁気探査及び潜水探査を実施する必要がある。

- 深浅測量の範囲は、 必要区域より法部などを考慮したある程度外側までする必要があり, 測線間隔は50mとする。

No. 41鉄道のコンクリート路盤の施工に関する次の記述のうち, 適当でないもの はどれか。

- 鉄筋コンクリート版に用いるセメントは, ポルトランドセメントを標準とし、 使用する 骨材の最大粒径は,版の断面形状及び施工性を考慮して, 最大粒径25mmとする。

- 粒度調整砕石の締固めを仕上げた後は, 2~3日経過後,形状が安定するのを確認し, プライムコートを施工する。

- 路床面の仕上り精度は,設計高さに対して±15mmとし, 雨水による水たまりができて 表面の排水が阻害されるような不陸がないように, できる限り平坦に仕上げる。

- コンクリート打込み前の構造物との取付け部及び路肩部の粒度調整砕石の締固めは,小 型転圧機械などにより特に入念に締め固める。

No. 42鉄道の軌道の維持管理及び保安設備に関する記述のうち, 適当でないもの はどれか。

- バラスト軌道は,日常的な保守が必要であるが, 地盤沈下などが生じても軌道整備で補 修できるメリットがある。

- 軌道変位には,軌間, 水準,高低, 通り,平面性の種類があり, バラスト軌道において は、列車荷重の繰返しにより, 軌道の各部, 特に道床部分にひずみと変形が頻繁に生じや すくこのため軌道変位が生じる。

- 道床バラストの入れ替え作業においては, バラストの条件として, 吸水率が小さく, 強 固でじん性に富み、 できるだけ丸みを帯びた材料を用いる。

- 脱線防止レール及び脱線防止ガードは, 危険の大きな側に対する反対側のレールに設け ることとし、本線レールと同じ高さ又はそれより高いものとする。

No. 43鉄道 (在来線) の営業線及びその近接工事の保安対策に関する次の記述のうち適当でないものはどれか。

- 工事現場において事故発生又は発生のおそれのある場合は、直ちに列車防護の手配をと り,併発事故又は事故を未然に防止する。

- 線路閉鎖,保守用車使用の手続きは, 線閉責任者が行うこととし、 使用間合,時間,作 業範囲, 競合作業などについて,あらかじめ監督員等と十分打合せを行う。

- 施設指令員は, 線路閉鎖工事が作業時間帯において終了できないと判断した場合は,そ の旨を線閉責任者に連絡し、その者の指示を受ける。

- 列車の振動, 風圧などによって、不安定, 危険な状態になるおそれのある工事は,列車 接近時から通過するまで, 施工を一時中止する。

No. 44 泥水式シールド工法に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- 泥水式シールド工法の運転制御設備は、泥水圧,掘進速度, シールド運転時の負荷, 泥 水処理, 泥水循環などの状態を測定する計測設備と運転管理を行う制御設備で構成される。

- 泥水処理設備は,流体輸送設備から運ばれた排泥水の土砂分と水分を分離するとともに, 切羽に再循環する送泥水の性状を調節する機能も備えている。

- 泥水処理設備の泥水処理系統は,一次処理で排泥水の礫, 砂を分離し, 二次処理は余剰 泥水のシルト 粘土を分離し, 三次処理は放流水のpHを調整するもので構成される。

- 送排泥管設備の送泥管と排泥管の管径は、シールド外径, 土質及び計画推進速度などに 応じて設定され, 一般に排泥管径は送泥管径より大きくする。

No. 45鋼構造物における重防食塗装に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- 防食下地は,一次防せい (錆) プライマー, 無機ジンクリッチペイント, 溶融亜鉛めっき, 金属溶射により, 犠牲防食作用やアルカリ性保持などの腐食抑制効果によって鋼材の 腐食を防ぐ。

- 下塗塗料は, 防食下地と良好な付着性を有し, 水と酸素の腐食因子と塩化物イオンなど の腐食促進因子の浸透を抑制して、 防食下地の劣化, 消耗を防ぐ。

- 中塗塗料は, 下塗塗料と上塗塗料の付着を確保し、 色相を調整して下塗塗料の色相を隠 蔽する。

- 上塗塗料は、耐候性のよい樹脂と顔料により, 長期間にわたって鋼構造物の光沢や色相 を維持し, 下層塗膜を紫外線から保護する。

No. 46 上水道管路の地震対策に関する次の記述のうち,適当でないものはどれか。

- 管路を他の地下埋設物と交差又は近接して布設する場合は,地震時に管路に大きな応力 が発生し、破損の原因となるおそれや災害復旧作業も困難となるので,少なくとも30cm 以上の離隔をとるよう努める。

- 管路がやむを得ず活断層を横断又は近傍を通過する場合は、管路全体に鋳鉄管を使用することに加え, 抜け出し防止機能を備えた伸縮可とう管や継輪を使用する。

- 口径800mm以上の管路については, 内部からの点検ができるように, 適当な間隔で管 路の要所に人孔を設ける外, 点検や復旧作業が容易に行えるように排水設備も設置するの が望ましい。

- 管路は,水平, 鉛直とも急激な屈曲を避けることを原則とし, ダクタイル鋳鉄管などの 継手を屈曲させる場合は, 許容の屈曲角度内で曲げて布設する。

No.47下水道管きょなどの布設時の土留め工法に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- 鋼矢板工法の鋼矢板は、耐久性, 水密性及び強度において, 木矢板や軽量鋼矢板よりも 優れており、軟弱地盤で湧水のある場合に用いられ,ヒービングやボイリングを防止する ために根入れ長を短くできる。

- 建込み簡易土留め工法は,土留め矢板と切ばりをセットにした既製横矢板工法で,工期 が短く, 騒音、振動が少なく, 掘削完了と同時に土留めが完了するので比較的小規模な土 留めとして用いられる。

- 親杭横矢板工法は,H形鋼などを親杭として打設し, 掘削の進行に合わせて木矢板などにより土留め壁とするもので、 普通地盤で地下水が少なく、 ある程度自立する地盤に用いられる。

- 軽量鋼矢板工法の軽量鋼矢板は,比較的軽量であるため取り扱いが容易で, 木矢板に比 ベ品質も一定しており反復性も高いが, 水密性が期待できないので湧水の少ない小規模な 掘削に主に用いられる。

No.48小口径管推進工法の施工時のトラブルと対策に関する記述のうち, 適当でないものはどれか。

- 推進不能になる原因には,支圧壁又は反力板の背面地山の支持力不足などがあり,支圧 壁が動いて反力設備としての役目が果たせなくなることがあるため, 背面地山の支持力が 不足する場合は地盤改良などを行って受働土圧を高める必要がある。

- 推進管が蛇行する原因には, 刃口, 掘進機及び先導体の特性などがあり、 初期掘進段階 に刃口,掘進機及び先導体の蛇行特性を熟知し, その後の推進作業にあたって、 常にこの 特性に留意する必要がある。

- 推進管の破損の原因には、推進力によるものなどがあり、推進管と押輪が平滑に接して いない場合及び押輪の剛性が不足する場合には,管端面の圧縮破壊とそれに伴うはく離が 生じることがあるため, 剛性の高い押輪を使用することなどが必要である。

- 地盤の変状の原因には, 掘削土量と排土量のアンバランスなどがあり, 常に掘削土量と 排土量,泥水管理に注意し, 切羽土砂を適正に取り込むとともに, 推進と滑材注入を別々 に行うことが必要である。

No. 49薬液注入における環境保全のための管理に関する次の記述のうち,適当でないものはどれか。

- 地下水の監視にあたっては, 地下水の流向などに応じ注入箇所からおおむね10m以内に 少なくとも数箇所の観測井を設けなければならないが、状況に応じ既存の井戸を利用して もよい。

- 地下水監視のための採水回数は,工事着手前に1回,工事中は週3回以上とし, 工事終 了後も定められた期間, 所定の回数を採水し測定しなければならない。

- 公共用水域の近くで薬液注入を行うときは,あらかじめ公共用水域の状態を調査し,水 質の確認が必要であり, 工事に際しては薬液ならびに排水が直接流れ込むのを防止する対 策が必要である。

- 農産物や樹木への影響としては, 飛散した薬液が振りかかることによる枯死や、根の周 辺に薬液が浸透し水や栄養の吸収を妨げるなどが考えられることから,プラントを囲うこ とや一時的に移植するなどの対策が必要である。

H26(第一次検定・問題A)★1級土木過去問No.50~61

※問題番号No.50~No.61 までの12問題のうちから8問題を選択し解答してください。

No. 50常時10人以上の労働者を使用する使用者が, 労働基準法上,就業規則に必ず記載しなければならない事項は次の記述のうちどれか。

- 安全及び衛生に関する事項

- 職業訓練に関する事項

- 始業及び終業の時刻, 休憩時間,休日、休暇に関する事項

- 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項

No. 51満18歳未満の者と産後1年を経過しない女性について, 労働基準法上、いずれも就業させてはならない業務は次の記述のうちどれか。

- 足場の組立て, 解体, 変更の業務における地上又は床上での補助作業

- 高さが5m以上の場所で, 墜落により労働者が危害を受けるおそれのあるところにおけ る業務

- 土砂が崩壊するおそれのある場所又は深さが5m以上の地穴における業務

- さく岩機, 鋲打機等身体に著しい振動を与える機械器具を用いて行う業務

No. 52特定元方事業者が,その労働者及び関係請負人の労働者が同一の場所で作 業することによって生じる労働災害を防止するために講じなければならな い措置として, 労働安全衛生法上、 次の記述のうち誤っているものはどれか。

- すべての関係請負人が参加する協議組織を設置し, 会議を定期的に開催すること。

- 毎作業日に少なくとも1回行う作業場所の巡視は,特定元方事業者に代わって関係請負人が行うこと。

- 法令に定める事故現場等があるときは,当該事故現場等を表示する標識を統一的に定め, これを関係請負人に周知させること。

- 関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助を行うこと。

No. 53厚生労働大臣へ工事計画の届出を必要としないものは,労働安全衛生法上, 次の記述のうちどれか。

- 長さが3,500mのずい道の建設

- 最大支間が600mのトラス橋の建設

- 高さが250mの塔の建設

- 堤高が160mのダムの建設

No. 54 技術者制度に関する次の記述のうち,建設業法上,誤っているものはどれか。

- 監理技術者は,指定建設業の場合, 一級土木施工管理技士などの国家資格者又は2年以 上の建設工事の指導監督的な実務経験を有する者でなければならない。

- 公共工事における専任の監理技術者は,監理技術者資格者証の交付を受けている者であ って,監理技術者講習を過去5年以内に受講した者のうちから, 選任しなければならない。

- 監理技術者は, 発注者から資格者証の提示を求められたときは,監理技術者資格者証を 提示しなければならない。

- 発注者から直接土木一式工事を請け負った特定建設業者は,工事途中で下請契約の請負 代金の総額が4,000万円以上となった場合には, 監理技術者を置かなければならない。

No. 55元請負人の果たすべき義務に関する次の記述のうち, 建設業法上 誤ってい るものはどれか。 ただし, 元請負人は発注者から直接土木工事を請け負った 特定建設業者とし, 下請負人は資本金額4,000万円未満の一般建設業の者とする。

- 下請代金の支払期日は,下請負人の建設工事の完成を確認した後,当該工事の目的物の 引き渡しの申出を行った日, あるいは特約がある場合はその定める一定の日から起算して 50日を経過する日以前で,かつ, できる限り短い期間内において定められなければならな い。

- 下請代金の支払いについては,その支払期日までに一般の金融機関による割引を受ける ことが困難であると認められる手形を交付してはならない。

- 請け負った建設工事を施工するために必要な工程の細目等, 元請負人において定めるべ き事項を定めようとするときは、 あらかじめ, 下請負人の意見をきかなければならない。

- 下請負人からその建設工事が完成した旨の通知を受けたときは,当該通知を受けた日から30日以内で,かつ, できる限り短い期間内に、 その完成を確認するための検査を完了しなければならない。

No. 56道路上で行う工事又は行為について許可又は承認に関する次の記述のうち, 道路法上,正しいものはどれか。

- 道路管理者以外の者が, 沿道で行う工事の材料を道路の法面に継続して仮置きする場合 は,道路管理者の許可を必要としない。

- 道路管理者以外の者が、車両の乗入れのための歩道切下げ工事を行う場合は, 道路管理 者の承認を必要としない。

- 道路占用者が, 上下水道管などの公共施設を道路に設け継続して道路を使用する場合は, 道路管理者から改めて許可を必要としない。

- 道路占用者が, 重量の増加を伴わない占用物件の構造の変更を行う場合は, 道路の構造 及び交通に支障を及ぼすおそれがないと認められる時, 道路管理者から改めて許可を必要 としない。

No. 57河川管理者以外の者が河川区域内 (高規格堤防特別区域を除く)で行う行為 の許可に関する次の記述のうち, 河川法上、誤っているものはどれか。

- 吊り橋, 電線などを河川区域内の上空を通過して設置する場合は, 河川管理者の許可が 必要である。

- 公園などを河川区域内の民有地に設置する場合は、土地の形状の変更が伴ったとしても 河川管理者の許可は必要ない。

- 現場事務所を河川区域内の民有地に設置する場合は, 仮設工作物であっても河川管理者 の許可が必要である。

- 現場練りモルタルに使う少量の水をバケツなどで一時的に河川から取水する場合は,河 川管理者の許可は必要ない。

No. 58工事現場に設ける仮設建築物に関する次の記述のうち, 建築基準法上,適用 しなければならないものはどれか。

- 建築物は,自重,積載荷重,積雪荷重,風圧, 土圧及び地震等に対して安全な構造のも のとし, 定められた技術的基準に適合するものでなければならない。

- 建築物は,用途地域や前面道路の幅員に応じた建築物の高さ制限 (斜線制限)に関する 規定に適合するものでなければならない。

- 湿潤な土地又はごみ等で埋め立てられた土地に建築物を建築する場合には, 盛土, 地盤 の改良その他衛生上又は安全上必要な措置を講じなければならない。

- 建築物の敷地には、雨水及び汚水を排水し、又は処理するための適当な下水管,下水溝 又はためますその他これらに類する施設を設けなければならない。

No. 59特定建設作業の実施の届出に関する次の記述のうち騒音規制法上、 該当しない事項はどれか。

- 建設工事の名称並びに発注者の氏名又は名称及び住所。

- 使用する建設作業に伴う推定の最大騒音値。

- 下請負人の氏名又は名称及び住所。

- 届出をする者の現場責任者の氏名及び連絡場所。

No. 60特定建設作業に関する次の記述のうち, 振動規制法上, 該当するものはどれ か。

- 電動バイブロハンマによるシートパイルの打込み作業で,作業を開始した日に終わる作業

- 1日の移動距離が100m以上の舗装版破砕機による道路舗装面の破砕作業で, 3日間の 作業。

- 1日の移動距離が50m未満の8t振動ローラによる路体の締固め作業で, 5日間の作業。

- ジャイアントブレーカを使用した橋脚1基の取り壊し作業で, 3日間の作業。

No. 61船舶の航行又は工事の許可に関する次の記述のうち, 港則法上, 誤っているものはどれか。

- 船舶は,港内において防波堤, ふとうその他の工作物の突端又は停泊船舶を右げんに見 て航行するときは,できるだけこれに近寄り航行しなければならない。

- 汽船が港の防波堤の入口付近で他の汽船と出会うおそれのあるときは, 出航する汽船は, 防波堤の内で入航する汽船の進路を避けなければならない。

- 船舶は,特定港において危険物の積込, 積替又は荷卸をするには、 港長の許可を受けな ければならない。

- 特定港内で工事をしようとする者は,港長の許可を受けなければならない。

【関連カテゴリー】