1級土木・令和2年・問題BNo.1~No.5

No. 1

TS (トータルステーション) を用いて行う測量に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- TSでは, 水平角観測, 鉛直角観測及び距離測定は, 1視準で同時に行うことを原則とす る。

- TSでの鉛直角観測は, 1視準1読定, 望遠鏡正及び反の観測を1対回とする。

- TSでの距離測定にともなう気温及び気圧などの測定は, TSを整置した測点で行い, 3級及び4級基準点測量においては, 標準大気圧を用いて気象補正を行うことができる。

- TSでは,水平角観測の必要対回数に合わせ, 取得された鉛直角観測値及び距離測定値はすべて採用し,その最小値を用いることができる。

No. 2

公共工事標準請負契約約款に関する次の記述のうち, 誤っているものはどれか。

- 発注者は,受注者の責によらず, 工事の施工に伴い通常避けることができない地盤沈下により第三者に損害を及ぼしたときは,損害による費用を負担する。

- 受注者は,原則として,工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならな い。

- 3.受注者は,設計図書において監督員の検査を受けて使用すべきものと指定された工事材料が検査の結果不合格とされた場合は, 工事現場内に存置しなければならない。

- 発注者は,工事現場における運営等に支障がなく, かつ発注者との連絡体制も確保されると認めた場合には, 現場代理人について工事現場における常駐を要しないものとすることができる。

No. 3

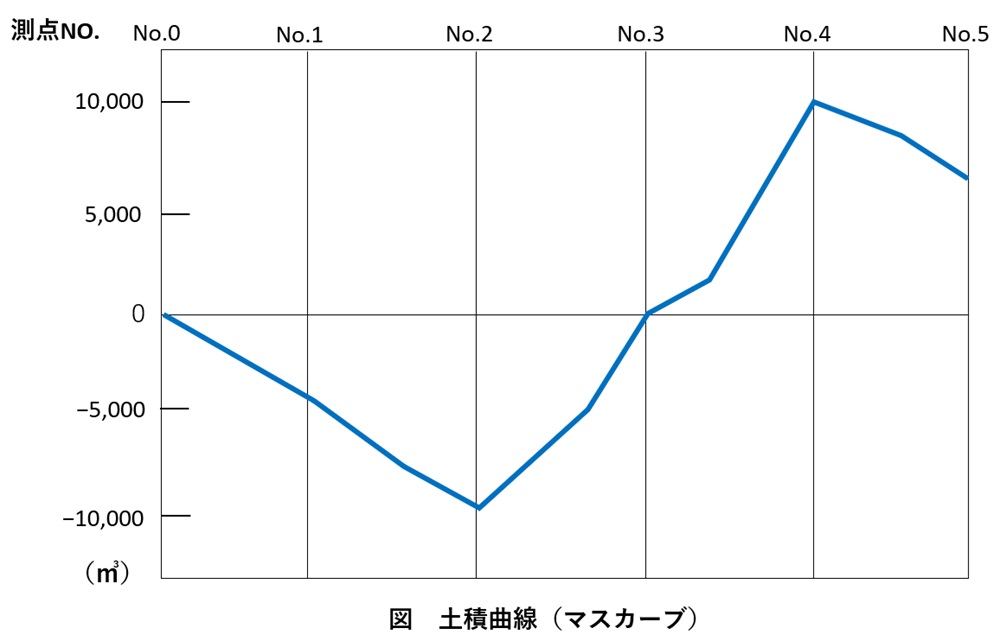

下図は,工事起点 No.0から工事終点 No.5 (工事区間延長 500m) の道路改良工事の土積曲線 (マスカーブ) を示したものであるが, 次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

【土積曲線 (マスカーブ)】

- No.0からNo.2までは, 盛土区間である。

- 当該工事区間では, 盛土区間より切土区間の方が長い。

- No.0 から No.3までは, 切土量と盛土量が均衡する。

- 当該工事区間では, 残土が発生する。

No. 4

建設機械用エンジンの特徴に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- ガソリンエンジンは,一般に負荷に対する即応性, 燃料消費率及び保全性などが良好で あり,ほとんどの建設機械に使用されている。

- ガソリンエンジンは、エンジン制御システムの改良に加え排出ガスを触媒 (三元触媒) を通すことで,窒素酸化物, 炭化水素, 一酸化炭素をほぼ100%近く取り除くことができ る。

- ディーゼルエンジンとガソリンエンジンでは,エンジンに供給された燃料のもつエネル ギーのうち正味仕事として取り出せるエネルギーは、ガソリンエンジンの方が小さい。

- ディーゼルエンジンは、排出ガス中に多量の酸素を含み, すすや硫黄酸化物を含むこと から後処理装置 (触媒) によって排出ガス中の各成分を取り除くことが難しい。

No. 5

施工計画に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- 施工計画の検討は、現場担当者のみで行うことなく, 企業内の組織を活用して,全社的 に高い技術レベルでするものである。

- 施工計画の立案に使用した資料は, 施工過程における計画変更などに重要な資料となっ たり,工事を安全に完成するための資料となるものである。

- 施工手順の検討は,全体工期, 全体工費に及ぼす影響の小さい工種を優先にして行わな ければならない。

- 施工方法の決定は, 工事現場の十分な事前調査により得た資料に基づき, 契約条件を満 足させるための工法の選定、請負者自身の適正な利潤の追求につながるものでなければならない。

前の問題を見直す?/次の問題へ進む?