令和3年度前期(2021)2級土木施工管理技士(第一次検定)の過去問題です。

また図解等は引用またはオリジナルで改めて作成しています。

お気づきの点(ミス・要修正事項)などありましたら、コメントください。

よろしくお願いいたします。

そのほかの過去問については、まとめ記事でご確認ください。

【令和3年前期】2級土木施工管理技士★過去問題・解答&解説(第一次検定)

※ 問題番号No.1~No.11までの11問題のうちから9問題を選択し解答してください。

2021★土木施工管理技士2級★過去問題No.1~11

No. 1「土工作業の種類」 と 「使用機械」 に関する次の組合せのうち, 適当でないものはどれか。

[土工作業の種類]・・・[使用機械]

- 掘削・積込み・・・・バックホウ

- 溝掘り・・・・・・・ランマ

- 敷均し・整地・・・・ブルドーザ

- 締固め・・・・・・・ロードローラ

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答2

1.掘削・積込みは, トラクタショベルや, バックホウ等で行う。

2.溝掘りは,小型のバケットを環状につなぎ、回転させて溝を掘るトレンチャやバックホウ等で行う。ランマは,エ ンジンの爆発力を利用し, 機械の自重と落下時の衝撃力で地面を締め固める小型の機械である。

3. 敷均し・整地は, ブルドーザやモーターグレーダで行う。

4.締固めは,ロードロ ーラやタイヤローラ, 振動ローラ, タンパ等で行う。

No.2土質試験における「試験名」とその 「試験結果の利用」 に関する次の組合 せのうち、適当でないものはどれか。

[試験名]・・・[試験結果の利用]

- 砂置換法による土の密度試験・・・・・・・土の締固め管理

- 土の一軸圧縮試験・・・・・・・・・・・・支持力の推定

- ボーリング孔を利用した透水試験・・・・・地盤改良工法の設計

- ポータブルコーン貫入試験・・・・・・・・土の粗粒度の判定

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答4

1.砂置換法は,現場で土に穴を掘り、 その穴に質量と体積がわかっている試験用砂を入れ, 入った砂の体積と掘り出した土の質量から掘り出した土の密度を調べる試験で, 土の締固め管理に用いられる。

2.土の一軸圧縮試験は,自立する供試体を拘束圧が作用しない状態で圧縮し, 圧縮応力の最大値である一軸圧縮強さ (qu) から支持力を推定する。

3.ボーリン グ孔を利用した透水試験は,孔内の地下水位を人為的に低下させ,その後の水位の回復量と 時間から地盤の透水係数を直接測定する試験である。透水係数は,地盤の透水性の判定, 掘 削時の排水計画, 地盤改良工法の設計等に用いられる。

4.ポータブルコーン貫入試験は, ロッドの先端に円錐のコーンを取り付けて地中に静的に貫入し, その圧入力から土のコーン指数を求める試験であり、 建設機械のトラフィカビリティー (走行性) の判定を行う。 土の粗粒度の判定は,土の粒度を求める土の粒度試験で行う。

No. 3盛土工に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- 盛土の締固めの目的は、土の空気間隙を少なくすることにより、 土を安定した状態にすることである。

- 盛土材料の敷均し厚さは、盛土材料の粒度, 土質, 要求される締固め度等の条件に左右される。

- 盛土材料の含水比が施工含水比の範囲内にないときには, 空気量の調節が必要となる。

- 盛土の締固めの効果や特性は, 土の種類, 含水状態及び施工方法によって大きく変化する。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答3

1.2記述のとおり

3.盛土材料の含水比が施工含水比の範囲内にないときには、含水量の調節が必要となる。 含水量の調節には, ばっ気と散水があり,一般に敷均しの際に行う。

4.盛土の締固めの効果や特性は、土の種類, 含水状態等により大きく異なり、最も効率よ く土を密にできる最適含水比における施工が望ましい。

No. 4軟弱地盤における次の改良工法のうち, 締固め工法に該当するものはどれか。

- 押え盛土工法

- バーチカルドレーン工法

- サンドコンパクションパイル工法

- 石灰パイル工法

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答3

1.押え盛土工法は,本体盛土に先行して側方に押え盛土を施工し、 基礎地盤のすべり破壊 に抵抗するモーメントを増加させて本体盛土のすべり破壊を防止する構造物による対策工法

2.バーチカルドレーン工法は、軟弱地盤の鉛直方向に砂柱等の排水路を打設し、 水平方向の排水距離を短くし、 圧密時間を短縮する圧密・ 排水工法

3.サンドコン パクションパイル工法は,地盤内に鋼管を貫入して管内に砂等を投入し, 振動により締め固めた砂杭を造成する締固め工法

4. 石灰パイル工法は, 軟弱地盤中に生石灰を柱状 に打設し、その吸水による脱水や化学的結合によって地盤の固結, 含水比の低下, 地盤の強 度安定性を増加させ,沈下を減少させる固結工法

No.5コンクリートで使用される骨材の性質に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- 骨材の品質は,コンクリートの性質に大きく影響する。

- 吸水率の大きい骨材を用いたコンクリートは, 耐凍害性が向上する。

- 骨材に有機不純物が多く混入していると, 凝結や強度等に悪影響を及ぼす。

- 骨材の粗粒率が大きいほど, 粒度が粗い。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答2

1.骨材の品質は、コンクリートの性質に大きく影響するため, 骨材の粒度や表面水率の安 定化, 異物の混入等に注意する。

2.吸水率が大きい骨材は,一般的に多孔質で強度が小さ く,多孔質な粒子はコンクリートの耐凍害性を損なう原因となる。

3.有機不純物 (フミン 酸やタンニン酸等) は, コンクリートの凝結を妨げ, 強度や耐久性を低下させる。

4.粒度とは,骨材の大小粒の混合の程度をいい, JIS A 1102によるふるい分け試験結果から, 粗粒率や粒度曲線によって表される。 粗粒率 (F.M.) とは, 80, 40, 20, 10, 5, 2.5, 1.2, 0.6, 0.3, 0.15mmの各ふるいにとどまる質量分率 (%) の和を100で除した値であり, 粗粒率が大きいほど粒度が大きい。

No.6コンクリートの施工に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- コンクリートを練り混ぜてから打ち終わるまでの時間は,外気温が25°Cを超えるときは2時間以内を標準とする。

- 現場内でコンクリートを運搬する場合, バケットをクレーンで運搬する方法は,コンクリートの材料分離を少なくできる方法である。

- コンクリートを打ち重ねる場合は, 棒状バイブレータ (内部振動機)を下層コンクリート中に10cm程度挿入する。

- 養生では,散水,湛水,湿布で覆う等して, コンクリートを一定期間湿潤状態に保つことが重要である。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答1

1.コンクリートを練り混ぜてから打ち終わるまでの時間は, 25°Cを超えるときは1.5時間 以内, 外気温が25°C以下のときは2時間以内とする。

2.3.4記述のとおり

No. 7フレッシュコンクリートに関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- コンシステンシーとは, コンクリートの仕上げ等の作業のしやすさである。

- スランプとは, コンクリートの軟らかさの程度を示す指標である。

- 材料分離抵抗性とは, コンクリート中の材料が分離することに対する抵抗性である。

- ブリーディングとは, 練混ぜ水の一部が遊離してコンクリート表面に上昇する現象である。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答1

1.コンシステンシーとは、フレッシュコンクリート等の変形又は流動に対する抵抗性のこと。仕上げ等の作業のしやすさは, ワーカビリティである。

2.3.4記述のとおり

No. 8型枠の施工に関する次の記述のうち, 適当なものはどれか。

- 型枠内面には,セパレータを塗布しておく。

- コンクリートの側圧は、コンクリート条件, 施工条件によらず一定である。

- 型枠の締付け金物は、型枠を取り外した後, コンクリート表面に残してはならない。

- 型枠は,取り外しやすい場所から外していくのがよい。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答3

1.型枠内面には、コンクリートがせき板に付着するのを防ぐとともに, せき板の取外しを 容易にするためにはく離剤を塗布する。セパレータは, せき板を所定の間隔に固定するため の型枠の締付け金物である。

2.コンクリートの側圧は, 構造物条件, コンクリート条件お よび施工条件によって変化するため, 側圧を考慮して型枠を設計する。

3.記述のとおり。型枠の締付け金物であるプラスチック製コーンを除去した後の穴は, 高品質のモルタル等で埋めておく。

4.型枠の取外しの順序は、比較的荷重を受けない部分をまず取り外し, その後に残りの重要な部分を取り外すのが一般的である。

No. 9既製杭の打撃工法に用いる杭打ち機に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- ドロップハンマは,ハンマの重心が低く, 杭軸と直角にあたるものでなければならない。

- ドロップハンマは,ハンマの重量が異なっても落下高さを変えることで,同じ打撃力を得ることができる。

- 油圧ハンマは,ラムの落下高を任意に調整できることから, 杭打ち時の騒音を低くすることができる。

- 油圧ハンマは, 構造自体の特徴から油煙の飛散が非常に多い。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答4

1.2.3記述のとおり

4.油圧ハンマは, 油煙の飛散もなく、低公害型ハンマとして使用頻度が高い。

No. 10場所打ち杭をオールケーシング工法で施工する場合、 使用しない機材は次のうちどれか。

- トレミー管

- ハンマグラブ

- ケーシングチューブ

- サクションホース

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答4

オールケーシング工法 (ベノト工法) は, 掘削機により杭全長にわたりケーシングチューブ を回転(揺動)圧入し、孔壁を保護しながらハンマグラブで掘削・排土を行う。

掘削完了後 に鉄筋かごを建て込み, トレミー管によりコンクリートを打設しながらケーシングチューブ を引き抜き, 杭を築造する。

サクションホースは, リバースサーキュレーション工法で 掘削土砂を泥水とともに吸引排出するホースである。

No. 11土留め壁の「種類」と「特徴」に関する次の組合せのうち、適当なものはどれか。

[種類]・・・[特徴]

- 連続地中壁・・・・あらゆる地盤に適用でき、 他に比べ経済的である。

- 鋼矢板・・・・・・止水性が高く, 施工は比較的容易である。

- 柱列杭・・・・・・剛性が小さいため, 浅い掘削に適する。

- 親杭横矢板・・・・地下水のある地盤に適しているが, 施工は比較的難しい。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答2

1.連続地中壁は, 止水性がよく掘削底面以下の根入れ部の連続性が保たれ剛性が大きいため, 適用地盤の範囲が広く、大規模な開削工事や重要構造物の近接工事などに用いられる。 そのまま躯体として使用できるが, 作業に時間を要すことや支障物の移設など、他に比べて経済的とはいえない。

2.記述のとおり。鋼矢板は, 継手が強固で止水性が高く, 根入れ部の連続性が :保たれるため, 地下水位の高い地盤や軟弱な地盤に用いられ, 施工も比較的容易である。

3.柱列杭は,モルタル柱など地中に連続して構築するため, 剛性が大きく, 深い掘削に適するが、工期・工費の面で不利である。

4.親杭横矢板は、良質地盤における標準工法であり 施工も比較的容易であるが, 止水性がなく根入れ部が連続していないため、地下水位の高い地盤や軟弱地盤では補助工法が必要となることがある。

※問題番号No.12~ No.31までの20問題のうちから6問題を選択し解答してください。

2021★土木施工管理技士2級★過去問題No.12~31

No. 12 鋼材に関する次の記述のうち,適当でないものはどれか。

- 鋼材は,応力度が弾性限界に達するまでは弾性を示すが,それを超えると塑性を示す。

- PC鋼棒は, 鉄筋コンクリート用棒鋼に比べて高い強さをもっているが, 伸びは小さい。

- 炭素鋼は,炭素含有量が少ないほど延性や展性は低下するが, 硬さや強さは向上する。

- 継ぎ目なし鋼管は,小・中径のものが多く、高温高圧用配管等に用いられている。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答3

1.2記述のとおり

3.炭素鋼は、鉄と炭素の合金であり, 炭素含有量が多くなると, 引張強さ・硬さが増すが, 伸び・絞りが減少し, 被削性 被研削性が悪くなる。 炭素含有量が0.6%以上のものを高炭素鋼といい, 工具鋼として使用される。

4.継ぎ目なし鋼管は,シームレスパイプ, 引抜鋼管 とも呼ばれ、冷間引抜法または熱間仕上法で製造される。 継目がないため滑らかで,耐圧性, 均一性に優れる。

No. 13鋼道路橋に用いる高力ボルトに関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- トルク法による高力ボルトの締付け検査は、トルク係数値が安定する数日後に行う。

- トルシア形高力ボルトの本締めには,専用の締付け機を使用する。

- 高力ボルトの締付けは,原則としてナットを回して行う。

- 耐候性鋼材を使用した橋梁には, 耐候性高力ボルトが用いられている。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答1

1.トルク係数値は, 高力ボルトの締付け後時間が経過すると変化するので, 締付け検査は 締付け後速やかに行う。

2.3.4.記述のとおり

No. 14コンクリート構造物の 「劣化機構」 と 「劣化要因」 に関する次の組合せのうち,適当でないものはどれか。

[劣化機構]・・・[劣化要因]

- 中性化・・・・・・・・・二酸化炭素

- 塩害・・・・・・・・・・塩化物イオン

- アルカリシリカ反応・・・反応性骨材

- 凍害・・・・・・・・・・繰返し荷重

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答4

1.正しい。中性化は,空気中の二酸化炭素がコンクリート内に侵入し, 水酸化カルシウムを炭酸カルシウムに変化させ, 本来高アルカリ性であるコンクリートのpHを低下させる現象である。

2.正しい。塩害とは, コンクリート中の鋼材が塩化物イオンと反応して、鋼材に腐食・膨張が生じ, コンクリートにひび割れ, はく離等の損傷を与える現象である。

3.正しい。アルカリシリカ反応は, コンクリート中のアルカリ分が骨材中の特定成分と反応し, 骨材の異常膨張やそれに伴うひび割れ等を起こし、耐久性を低下させる現象である。

4.凍害は, コンクリート中の水分が凍結融解作用により膨張と収縮を繰り返し, 組織に緩み又は破壊を生じる現象である。 繰返し荷重によって生ずるのは疲労であり, 繰返し荷重によってコンクリート中に微細なひび割れが発生する。

No. 15河川に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- 霞堤は,上流側と下流側を不連続にした堤防で、洪水時には流水が開口部から逆流して堤内地に湛水し, 洪水後には開口部から排水される。

- 河川堤防における天端は,堤防法面の安定性を保つために法面の途中に設ける平らな部分をいう。

- 段切りは、堤防法面に新たに腹付盛土する場合は、法面に水平面切土を行い, 盛土と地山とのなじみをよくするために施工する。

- 堤防工事には、 新しく堤防を構築する工事, 既設の堤防を高くするかさ上げや断面積を増やすために腹付けする拡築の工事等がある。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答2

1.記述のとおり

2.堤防法面の途中に設ける平らな部分は小段という。 天端は堤防の頂部のことをいう。

3.4記述のとおり

No.16 河川護岸に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- 横帯工は,法覆工の延長方向の一定区間ごとに設け, 護岸の変位や破損が他に波及 しないように絶縁するものである。

- 縦帯工は,護岸の法肩部に設けられるもので, 法肩の施工を容易にするとともに, 護 岸の法肩部の破損を防ぐものである。

- 小口止工は,法覆工の上下流端に施工して護岸を保護するものである。

- 護岸基礎工は, 河床を直接覆うことで急激な洗掘を防ぐものである。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答4

1.2.3.は記述のとおり

4.選択肢の記述内容は根固工である。護岸基礎工は法留工ともいい、 法覆工の法尻部に設置し, 法覆工を支持するための構造物である。

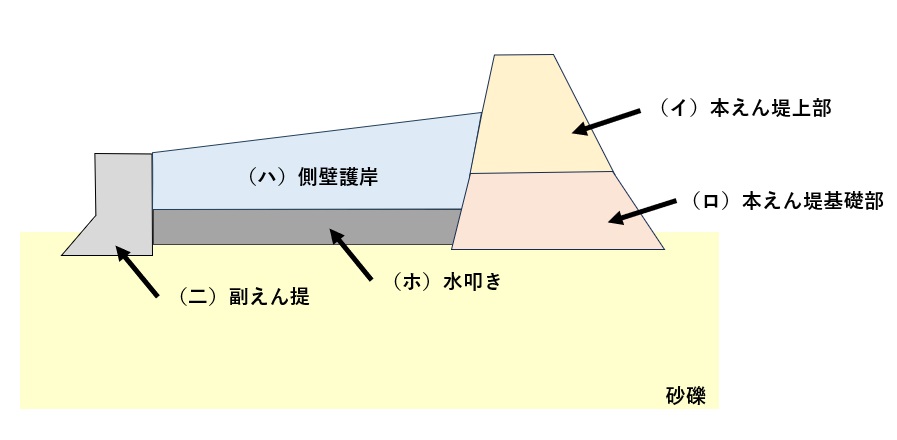

No. 17下図に示す砂防えん堤を砂礫の堆積層上に施工する場合の一般的な順序と して、適当なものは次のうちどれか。

- (ロ)⇒(二)⇒(ハ)・(ホ)⇒(イ)

- (二)⇒(ロ)⇒(イ)⇒(ハ)・(ホ)

- (ロ)⇒(二)⇒(イ)⇒(ハ)・(ホ)

- (二)⇒(ロ)⇒(ハ)・(ホ)⇒(イ)

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答1

砂礫層上に施工する砂防えん堤の施工順序は,一般的には➀本えん堤基礎部⇒②副えん堤⇒③側壁護岸⇒④水叩き⇒⑤本えん堤上部の順に施工する。

No. 18地すべり防止工に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- 抑制工は,地下水状態等の自然条件を変化させ、地すべり運動を停止・緩和する工法である。

- 水路工は,地表の水を水路に集め、速やかに地すべりの地域外に排除する工法である。

- 排土工は,地すべり脚部の不安定土塊を排除し、地すべりの滑動力を減少させる工法である。

- 抑止工は,杭等の構造物によって, 地すべり運動の一部又は全部を停止させる工法である。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答3

1.抑制工には、地すべり頭部の荷重を減ずる排土工, 深さ10~20m程度の井戸により地 すべり地の地下水を集水して外部に排水する集水井工や地下水排除工等がある。

2.記述のとおり

3.排土工は, 地すべり頭部に存在する不安定土塊を排除し荷重を減ずること で、地すべりの滑動力を減少させる工法である。

4.抑止工には, 杭工, シャフト工(深礎 杭工), アンカー工, 擁壁工等がある。

No. 19道路のアスファルト舗装の路床路盤の施工に関する次の記述のうち,適 当でないものはどれか。

- 盛土路床では, 1層の敷均し厚さは仕上り厚さで20cm以下を目安とする。

- 切土路床では、土中の木根・転石などを取り除く範囲を表面から30cm程度以内と する。

- 粒状路盤材料を使用した下層路盤では, 1層の仕上り厚さは30cm以下を標準とする。

- 粒度調整路盤材料を使用した上層路盤では, 1層の仕上り厚さは15cm以下を標準と する。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答3

1.盛土路床の1層の敷均し厚さは25~30cm以下とし, 締固め後の仕上り厚さは20cm以 下を目安とする。

2.切土路床では, 表面から30cm程度以内に木根, 転石等の路床の均一 性を損なうものは、取り除いて仕上げる。

3.粒状路盤材料を使用した下層路盤では,1層の仕上り厚さは20cm以下を標準とする。

4.粒度調整路盤材料を使用した上層路盤では, 1 層の仕上り厚さは15cm以下を標準とするが, 振動ローラを用いる場合は上限を20cmとしてよい。なお, 1層の仕上り厚さが20cmを超える場合, 所要の締固め度が保証される施工方法が確認されていれば,その仕上り厚さを用いてもよい。

No.20道路のアスファルト舗装の施工に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- 加熱アスファルト混合物は,通常アスファルトフィニッシャにより均一な厚さに敷き均す

- 敷均し時の混合物の温度は, 一般に110°Cを下回らないようにする。

- 敷きされた加熱アスファルト混合物の初転圧は,一般にロードローラにより行う。

- 転圧終了後の交通開放は,一般に舗装表面の温度が70°C以下となってから行う。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答4

1.2.3.記述のとおり

4.転圧終了後の交通開 放は,一般に舗装表面の温度が50°C以下になってから行う。

No. 21道路のアスファルト舗装の破損に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- わだち掘れは, 道路横断方向の凹凸で車両の通過位置が同じところに生じる。

- 道路縦断方向の凹凸は,道路の延長方向に比較的長い波長でどこにでも生じる。

- ヘアクラックは等間隔で規則的な比較的長いひび割れで,主に表層に生じる。

- 線状ひび割れは, 長く生じるひび割れで路盤の支持力が不均一な場合や舗装の継目に生じる。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答3

1.2記述のとおり

3. 選択肢の記述内容はリフ レクションクラックであり, 路盤に発生したひび割れや版の目地等が原因で発生する。ヘアクラックは,主にアスコン層舗設時に舗装表面に発生する微細なクラックであり, 混合物の品質不良, 転圧温度の不適による転圧初期のひび割れが発生原因である。

4.記述のとおり

No. 22道路のコンクリート舗装に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- コンクリート舗装は, セメントコンクリート版を路盤上に施工したもので, たわみ性舗装とも呼ばれる。

- コンクリート舗装は,温度変化によって膨張したり収縮したりするので,一般には 目地が必要である。

- コンクリート舗装には, 普通コンクリート舗装, 転圧コンクリート舗装, プレスト レスコンクリート舗装等がある。

- コンクリート舗装は, 養生期間が長く部分的な補修が困難であるが, 耐久性に富む ため,トンネル内等に用いられる。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答1

1.コンクリート舗装は, コンクリート版が交通荷重などによる曲げ応力に抵抗するので, 剛性舗装と呼ばれる。アスファルト舗装は,せん断力に対する抵抗力は高いが,曲げ応力に対する抵抗力は低く, たわみ性舗装と呼ばれる。

2.目地はコンクリート舗装の弱点になり やすいので,鉄筋で補強される。

3.コンクリート舗装には, 無筋コンクリート舗装, 鉄網 コンクリート舗装, 連続鉄筋コンクリート舗装, 転圧コンクリート舗装, プレキャストコン クリート舗装, プレストレスコンクリート舗装等がある。

4.コンクリート舗装は, トンネ ル内や空港のエプロン, 港湾ヤードに多く用いられている。

No. 23コンクリートダムのRCD 工法に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- RCD用コンクリートの運搬に利用されるインクライン方法は, コンクリートをダン プトラックに積み, ダンプトラックごと斜面に設置された台車で直接堤体面上に運ぶ方法である。

- RCD用コンクリートの1回に連続して打ち込まれる高さをリフトという。

- RCD用コンクリートの敷均しは, ブルドーザ等を用いて行うのが一般的である。

- RCD用コンクリートの敷均し後, 堤体内に不規則な温度ひび割れの発生を防ぐた め、横継目を振動目地切機等を使ってダム軸と平行に設ける。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答4

1.記述のとおり

2.3.RCD コンクリートは, 0.75m リフトの場合は3層、1mリフトの場合は4層にブルドーザ等で敷き均し, 振動ローラで締め固める。

4.横継目はダム軸に対して直角方向に設ける。

No. 24トンネルの山岳工法における施工に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- 鋼アーチ式 (鋼製) 支保工は, H型鋼材等をアーチ状に組み立て, 所定の位置に正確に建て込む。

- ロックボルトは, 特別な場合を除き, トンネル掘削面に対して直角に設ける。

- 吹付けコンクリートは,鋼アーチ式 (鋼製) 支保工と一体となるように注意して吹き付ける。

- ずり運搬は,タイヤ方式よりも, レール方式の方が大きな勾配に対応できる。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答4

1.鋼アーチ式支保工は, 建込みと同時にその機能を発揮できるため, 吹付けコンクリート の強度が発現するまでの早期に切羽の安定ができる。

2.記述のとおり

3.吹付けコンクリートは,鋼アーチ式支保工の背面に空隙を残さないように入念に吹き付けるとともに, 後続の防水シート取付け作業における破損防止のため, 吹付け面をできるだけ平滑に仕上げる。

4.ずり運搬は、タイヤ方式は通常15%程度までの勾配に対応できるが, レール方式は 労働安全衛生規則第202条 (軌道のこう配) に, 5%以下と規定されている。 また2%程度以上では、車両の逸走防止装置を設けなければならない。

No. 25海岸堤防の形式に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- 緩傾斜型は,堤防用地が広く得られる場合や, 海水浴等に利用する場合に適してい る。

- 混成型は,水深が割合に深く, 比較的軟弱な基礎地盤に適している。

- 直立型は,比較的軟弱な地盤で, 堤防用地が容易に得られない場合に適している。

- 傾斜型は,比較的軟弱な地盤で, 堤体土砂が容易に得られる場合に適している。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答3

1.2記述のとおり

3.直立型は,比較的堅固な地盤で,堤防用地が容易に得られない場合に適している。

4.記述のとおり

No. 26ケーソン式混成堤の施工に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- ケーソンは, 海面がつねにおだやかで, 大型起重機船が使用できるなら, 進水したケーソンを据付け場所までえい航して据え付けることができる。

- ケーソンは, 波が静かなときを選び,一般にケーソンにワイヤをかけて引き船でえい航する。

- ケーソンの中詰め材の投入には,一般に起重機船を使用する。

- ケーソンの底面が据付け面に近づいたら, 注水を一時止め, 潜水士によって正確な位置を決めたのち, ふたたび注水して正しく据え付ける。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答3

1.2.記述のとおり

3.中詰め材の投入には,一般にガット船を使用し,中詰め材を所定の高さまで投入後, バックホウと人力にて天端を均す。

4.ケーソンの据付けは, 一次注水, 据付け位置の微調整, 二次注水の順で沈設する。

No.27 鉄道の軌道に関する次の記述のうち,適当でないものはどれか。

- ロングレールとは、軌道の欠点である継目をなくすために, 溶接でつないでレール を200m以上としたものである。

- 有道床軌道とは, 軌道の保守作業を軽減するため開発された省力化軌道で,プレキ ャストのコンクリート版を用いた軌道構造である。

- マクラギは, 軌間を一定に保持し, レールから伝達される列車荷重を広く道床以下に分散させる役割を担うものである。

- 路盤とは,道床を直接支持する部分をいい, 3%程度の排水勾配を設けることにより道床内の水を速やかに排除する役割を担うものである。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答2

1.記述のとおり

2.有道床軌道は, バラスト道床を有する軌道構造のことである。 省力化軌道は, 軌道保守作業の軽減を目的に開発された軌道であり、代表的なも のにプレキャストコンクリート版を用いたスラブ軌道がある。

3.4記述のとおり

No.28営業線内工事における工事保安体制に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- 工事管理者は、工事現場ごとに専任の者を常時配置しなければならない。

- 軌道作業責任者は、作業集団ごとに専任の者を常時配置しなければならない。

- 列車見張員及び特殊列車見張員は, 工事現場ごとに専任の者を配置しなければならない。

- 停電責任者は,工事現場ごとに専任の者を配置しなければならない。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答4

1.工事管理者は, 工事現場ごとに専任の者を常時配置し, 工事の内容及び施工方法等,必 要により複数配置する。

2.軌道作業責任者は, 作業集団ごとに専任の者を常時配置し,工事の内容及び施工方法等, 必要により複数配置する。

3.列車見張員及び特殊列車見張員 (軌道保守工事・作業, 指定された土木工事に配置)は,工事現場ごとに専任の者を配置し, 必要により複数配置する。なお見通し距離を確保できない場合は,中継見張員を配置する。

4.停電責任者は, き電停止工事を施行する場合に配置する。

No.29シールド工法の施工に関する下記の文章の(イ),(ロ)に当てはまる次の組合せのうち, 適当なものはどれか。

「土圧式シールド工法は, カッターチャンバー排土用の(イ)内に掘削した土砂を充 満させて,切羽の土圧と平衡を保ちながら掘進する工法である。 一方, 泥水式シールド 工法は, 切羽に隔壁を設けて、 この中に泥水を循環させ、切羽の安定を保つと同時に, カ ッターで切削された土砂を泥水とともに坑外まで(ロ) する工法である。」

- (イ)スクリューコンベヤ・・・・(ロ)流体輸送

- (イ)排泥管・・・・・・・・・・(ロ)ベルトコンベヤ輸送

- (イ)スクリューコンベヤ・・・・(ロ)ベルトコンベヤ輸送

- (イ)排泥管・・・・・・・・・・(ロ)流体輸送

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答1

土圧式シールド工法は,カッターチャンバー排土用のスクリューコンベヤ内に掘削した土砂を充満させて,スクリューコンベヤの回転数や掘進速度の制御により, カッターチャンバー 内と切羽の土圧の平衡を保ちながら掘進する工法である。

一方で、泥水式シールド工法は,切羽に隔壁を設けて、この中に泥水を循環させ, 切羽の安定を保つと同時に, カッターで切削された土砂を泥水とともに坑外まで流体輸送する工法である。

No.30上水道に用いる配水管の特徴に関する次の記述のうち, 適当なものはどれか。

- 鋼管は,溶接継手により一体化できるが, 温度変化による伸縮継手等が必要である。

- ダクタイル鋳鉄管は, 継手の種類によって異形管防護を必要とし, 管の加工がしや すい。

- 硬質塩化ビニル管は,高温度時に耐衝撃性が低く, 接着した継手の強度や水密性に注意する。

- ポリエチレン管は、重量が軽く, 雨天時や湧水地盤では融着継手の施工が容易である。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答1

1.記述のとおり

2.ダクタイル鋳鉄管は, 施工性はよいが重量が大きく, 継手の種類によって異形管防護を必要とし, 管の加工がしにくい。

3.硬質塩化ビニル管は,耐食性,耐電食性に優れ、 軽量で施工性・加工性がよいが, 低温時に耐衝撃 性が低く, 接着した継手の強度や水密性に注意する。

4.ポリエチレン管は、耐食性,耐電 食性に優れ、軽量で施工が容易であるが, 管接合は融着接合のため雨天時や湧水地盤での施 工が困難であり、また専用の融着器具が必要である。

No.31下水道管渠の更生工法に関する下記の(イ), (ロ)の説明とその工法名の 次の組合せのうち, 適当なものはどれか。

(イ) 既設管渠内に表面部材となる硬質塩化ビニル材等をかん合して製管し, 製管させた 樹脂パイプと既設管渠との間隙にモルタル等の充填材を注入することで管を構築する。

(ロ) 既設管渠より小さな管径の工場製作された二次製品の管渠を牽引・挿入し、間隙に モルタル等の充填材を注入することで管を構築する。

- (イ)形成工法・・・・(ロ)さや管工法

- (イ)製管工法・・・・(ロ)形成工法

- (イ)形成工法・・・・(ロ)製管工法

- (イ)製管工法・・・・(ロ)さや管工法

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答4

(イ)製管工法、(ロ)さや管工法

形成工法は,熱硬化性樹脂を含浸させ たライナーや熱可塑性樹脂ライナーを既設管渠内に引込み, 水圧又は空気圧などで拡張・密着させた後に硬化させることで管を構築する工法である。

問題番号 No.32 ~No.42までの11問題のうちから6問題を選択し解答してください。

2021★土木施工管理技士2級★過去問題No.32~42

No.32賃金の支払いに関する次の記述のうち, 労働基準法上, 誤っているものはどれか。

- 賃金とは,賃金,給料,手当, 賞与その他名称の如何を問わず, 労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。

- 賃金は,通貨で,直接又は間接を問わず労働者に,その全額を毎月1回以上,一定の期日を定めて支払わなければならない。

- 使用者は,労働者が女性であることを理由として、賃金について, 男性と差別的取扱いをしてはならない。

- 平均賃金とは,これを算定すべき事由の発生した日以前3箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、 その期間の総日数で除した金額をいう。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答2

1.労働基準法第11条により正しい。

2.同法第24条 (賃金の支払) 第1項に 「賃金は, 通貨で,直接労働者に,その全額を支払わなければならない。 (後略)」 及び第2項に 「賃金は, 毎月1回以上,一定の期日を定めて支払わなければならない。 ただし, 臨時に支払われる賃 金, 賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金については、この限りでない」 と規定されている。

3.同法第4条 (男女同一賃金の原則)により正しい。

4.同法第12 条第1項により正しい。

No.33 災害補償に関する次の記述のうち,労働基準法上,正しいものはどれか。

- 労働者が業務上死亡した場合は、使用者は,遺族に対して,平均賃金の5年分の遺族補償を行わなければならない。

- 労働者が業務上の負傷,又は疾病の療養のため, 労働することができないために賃 金を受けない場合には,使用者は、労働者の賃金を全額補償しなければならない。

- 療養補償を受ける労働者が, 療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病がなおらない場合は,使用者は, その後の一切の補償を行わなくてよい。

- 労働者が重大な過失によって業務上負傷し, 且つその過失について行政官庁の認定 を受けた場合は,使用者は休業補償又は障害補償を行わなくてもよい。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答4

1.労働基準法第79条 (遺族補償) に 「労働者が業務上死亡した場合においては,使用者は, 遺族に対して,平均賃金の1000日分の遺族補償を行わなければならない」 と規定されている。

2.同法第76条 (休業補償) 第1項に 「労働者が業務上の負傷、又は疾病の療養のため, 労働することができないために賃金を受けない場合においては、使用者は、労働者の療養中平 均賃金の100分の60の休業補償を行わなければならない」 と規定されている。

3.同法第81 条(打切補償)に「療養補償を受ける労働者が,療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病 がなおらない場合においては、 使用者は, 平均賃金の1200日分の打切補償を行い,その後は この法律の規定による補償を行わなくてもよい」と規定されている。

4.同法第78条 (休 業補償及び障害補償の例外)により正しい。

No. 34事業者が労働者に対して特別の教育を行わなければならない業務に関する次の記述のうち, 労働安全衛生法上, 該当しないものはどれか。

- エレベーターの運転の業務

- つり上げ荷重が1t未満の移動式クレーンの運転の業務

- つり上げ荷重が5t未満のクレーンの運転の業務

- アーク溶接作業の業務

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答1

労働安全衛生法第59条 (安全衛生教育) 第3項及び同規則第36条 (特別教育を必要とする業務)

1.エレベーターの運転の業務は規定されていない。

2.第16号に規定されている。

3.第15号イに規定されている。

4.第3号に規定されている。

No.35 建設業法に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。

- 建設業者は,請負契約を締結する場合, 主な工種のみの材料費, 労務費等の内訳により見積りを行うことができる。

- 元請負人は, 作業方法等を定めるときは、事前に,下請負人の意見を聞かなければならない。

- 現場代理人と主任技術者はこれを兼ねることができる。

- 建設工事の施工に従事する者は,主任技術者又は監理技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答1

1.建設業法第20条 (建設工事の見積り等) 第1項に 「建設業者は、 建設工事の請負契約を締結するに際して, 工事内容に応じ、工事の種別ごとの材料費, 労務費その他の経費の内訳 並びに工事の工程ごとの作業及びその準備に必要な日数を明らかにして、 建設工事の見積りを行うよう努めなければならない」と規定されている。

2.同法第24条の2(下請負人の 意見の聴取)により正しい。

3.同法第26条第3項及び同施行令第27条に 「公共性のある 施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事で, 工事1件の請負代金の額が3500万円 (建築一式工事は7000万円) 以上の場合、置かなけれ ばならない主任技術者又は監理技術者は, 工事現場ごとに, 専任の者でなければならない」 と規定されている。すなわちこの請負金額未満であれば専任を要しないので, 主任技術者は 現場代理人の職務を兼ねることができる。

4.同法第26条の3 (主任技術者及び監理技術 者の職務等) 第2項により正しい。

No. 36車両の最高限度に関する次の記述のうち, 車両制限令上, 誤っているものはどれか。ただし, 道路管理者が道路の構造の保全及び交通の危険の防止上支障がな いと認めて指定した道路を通行する車両を除く。

- 車両の輪荷重は, 5tである。

- 車両の高さは, 3.8mである。

- 車両の最小回転半径は、車両の最外側のわだちについて10mである。

- 車両の幅は, 2.5mである。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答3

道路法第47条第1項, 及び車両制限令第3条 (車両の幅等の最高限度)より,車両の幅,重 量,高さ、長さ及び最小回転半径の最高限度は以下のとおり

| 車両の幅 |

2.5m |

| 総重量 |

20t (高速自動車国道又は道路管理者が道路の構造の保全及び交通の危険の防 止上支障がないと認めて指定した道路を通行する車両にあっては25t以下) |

| 軸重 |

10t |

| 輪荷重 |

5t |

| 高さ |

3.8m (道路管理者が道路の構造の保全及び交通の危険の防止上支障がないと認 めて指定した道路を通行する車両にあっては4.1m) |

| 長さ |

12m |

| 最小回転半径 |

車両の最外側のわだちについて12m |

No.37河川法に関する次の記述のうち, 正しいものはどれか。

- 一級河川の管理は,原則として, 国土交通大臣が行う。

- 河川法の目的は, 洪水防御と水利用の2つであり河川環境の整備と保全は目的に含まれない。

- 準用河川の管理は,原則として, 都道府県知事が行う。

- 洪水防御を目的とするダムは, 河川管理施設には該当しない。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答1

1.河川法第9条 (一級河川の管理) により正しい。

2.同法第1条(目的) に「この法律は,河川について, 洪水, 津波, 高潮等による災害の発生が防止され, 河川が適正に利用され、流水の正常な機能が維持され, 及び河川環境の整備と保全がされるようにこれを総合的に管理することにより、 国土の保全と開発に寄与し、もって公共の安全を保持し,かつ,公共の福祉を増進することを目的とする」と規定されている。

3.同法第100条に「準用河川の管理は、市町村長が行う」と規定されている。 なお, 同法第10条 (二級河川の管理) 第1項より,都道府県知事は二級河川の管理を行う。

4.同法第3条 (河川及び河川管理施設) 第2項に 「この法律において「河川管理施設」 とは, ダム, 堰, 水門, 堤防、護岸,床止め, 樹林帯,その他河川の流水によって生ずる公利を増進し,又は公害を除却し, 若しくは軽減する効用を有する施設をいう(後略)」 と規定されている。

No. 38 建築基準法の用語の定義に関する次の記述のうち, 誤っているものはどれか。

- 建築物は,土地に定着する工作物のうち, 屋根及び柱若しくは壁を有するもの, こ れに附属する門若しくは塀などをいう。

- 居室は,居住のみを目的として継続的に使用する室をいう。

- 建築設備は, 建築物に設ける電気、ガス、給水,排水,換気, 汚物処理などの設備 をいう。

- 特定行政庁は,原則として, 建築主事を置く市町村の区域については当該市町村の 長をいい, その他の市町村の区域については都道府県知事をいう。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答2

1.建築基準法第2条 (用語の定義) 第1号により正しい。

2.同条第4号に居室は,「居住,執務,作業, 集会, 娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう」 と規定されている。

3.同条第3号により正しい。

4.同条第35号により正しい。

No. 39火薬類取締法上、 火薬類の取扱いに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- 火薬庫を設置しようとするものは、所轄の警察署に届け出なければならない。

- 爆発し、発火し,又は燃焼しやすい物は,火薬庫の境界内に堆積させなければなら ない。

- 火薬庫内には, 火薬類以外のものを貯蔵してはならない。

- 火薬庫内では、温度の変化を少なくするため夏期は換気をしてはならない。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答3

1.火薬類取締法第12条 (火薬庫) 第1項に 「火薬庫を設置し, 移転し又はその構造若しく は設備を変更しようとする者は、経済産業省令で定めるところにより, 都道府県知事の許可を受けなければならない」 と規定されている。

2.同施行規則第21条 (貯蔵上の取扱い) 第2号に「火薬庫の境界内には, 爆発し、発火し、 又は燃焼しやすい物をたい積しないこと」 と規定されている。

3.同条第3号により正しい。

4.同条第7号に 「火薬庫内では,換気に注意し、できるだけ温度の変化を少なくし、 特に無煙火薬又はダイナマイトを貯蔵する場合には, 最高最低寒暖計を備え, 夏期又は冬期における温度の影響を少なくするような措置を講ずること」と規定されている。

No. 40騒音規制法上, 指定地域内における特定建設作業の規制基準に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- 特定建設作業の敷地の境界線において騒音の大きさは85デシベルを超えてはならない。

- 1号区域では夜間・深夜作業の禁止時間帯は,午後7時から翌日の午前9時である。

- 1号区域では1日の作業時間は, 3時間を超えてはならない。

- 連続作業の制限は,同一場所においては7日である。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答1

騒音規制法上,指定地域内における特定建設作業の規制基準は, 「特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準」に準ずる。

| 規制の種類/区域 |

第1号区域 |

第2号区域 |

| 騒音の大きさ |

敷地境界において85デシベルを超えないこと |

| 作業時間等 |

午後7時~午前7時に行われないこと |

午後10時~午前6時に行われないこと |

| 作業時間 |

1日あたり10時間以内 |

1日あたり14時間以内 |

| 連続6日以内 |

| 作業日 |

日曜日,その他の休日でないこと |

No.41振動規制法上, 指定地域内において特定建設作業を施工しようとする者が 行う特定建設作業の実施に関する届出先として, 正しいものは次のうちど れか。

- 国土交通大臣

- 環境大臣

- 都道府県知事

- 市町村長

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答4

振動規制法第14条第1項に 「指定地域内において特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、当該特定建設作業の開始の日の7日前までに, (中略) 市町村長に届け出なけれ ばならない。 ただし, 災害その他非常の事態の発生により特定建設作業を緊急に行う必要が ある場合は、この限りでない」と規定されている。

No.42港則法上、船舶の航路, 及び航法に関する次の記述のうち, 誤っているものはどれか。

- 船舶は,航路内において他の船舶と行き会うときは,左側を航行しなければならな い。

- 船舶は,航路内においては,原則として投びょうし, 又はえい航している船舶を放 してはならない。

- 船舶は,港内においては停泊船舶を右げんに見て航行するときは,できるだけ停泊 船舶に近寄って航行しなければならない。

- 船舶は,航路内においては,他の船舶を追い越してはならない。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答1

1.港則法第14条 (航法) 第3項に 「船舶は,航路内において,他の船舶と行き会うときは,右側を航行しなければならない」と規定されている。

2.同法第13条により正しい。

3.同法第17条により正しい。

4.同法第14条第4項により正しい。

※ 問題番号No.43 ~ No.53までのII問題は, 必須問題ですから全問題を解答してください。

2021★土木施工管理技士2級★過去問題No.43~53

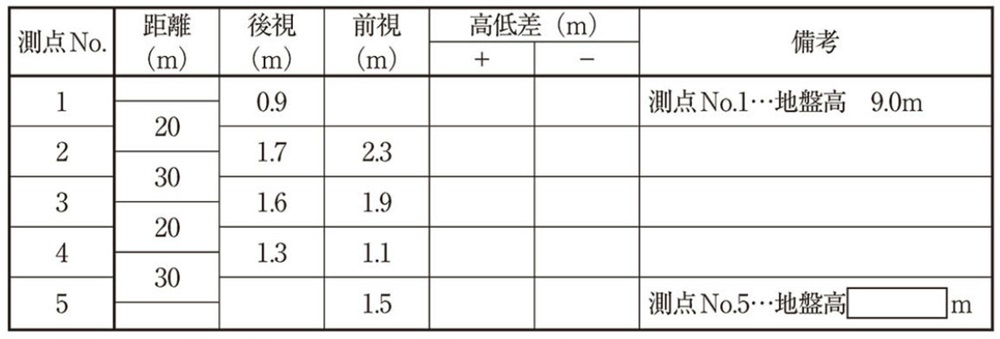

No.43測点No.5の地盤高を求めるため, 測点 No. Iを出発点として水準測量を行 い下表の結果を得た。 測点 No.5の地盤高は次のうちどれか。

【水準測量★結果】

- 6.4m

- 6.8m

- 7.3m

- 7.7m

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答4

| 測点No. |

距離

(m) |

後視

(m) |

前視

(m) |

高低差(m) |

備考 |

| 昇(+) |

降(‐) |

| No.1 |

|

0.9 |

|

|

|

測点No.1…地盤高9.0m |

| No.2 |

20 |

1.7 |

2.3 |

|

1.4 |

|

| No.3 |

30 |

1.6 |

1.9 |

|

0.2 |

|

| No.4 |

20 |

1.3 |

1.1 |

0.5 |

|

|

| No.5 |

30 |

|

1.5 |

|

0.2 |

測点No.5…地盤高7.7m |

No.2:9.0m(No.1の地盤高) + (0.9m (No.1 の後視) -2.3m (No.2の前視))=7.6m

No.3:7.6m(No.2の地盤高) + (1.7m (No.2の後視)‐1.9m (No.3の前視))=7.4m

No.4:7.4m (No.3の地盤高) + (1.6m (No.3の後視)‐1.1m (No.4の前視))=7.9m

No.5:7.9m(No.4の地盤高) + (1.3m (No.4の後視)‐1.5m (No.5の前視))=7.7m

【別解】 表の高低差の総和を測点No.1の地盤高9.0mに足してもよい。

9.0m + (0.5m + (-1.4m-0.2m-0.2m)) =7.7m

No. 44 公共工事標準請負契約約款に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。

- 監督員は,いかなる場合においても, 工事の施工部分を破壊して検査することができる。

- 発注者は,工事の施工部分が設計図書に適合しない場合, 受注者がその改造を請求したときは、その請求に従わなければならない。

- 設計図書とは,図面,仕様書, 現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。

- 受注者は,工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出することができる。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答3

1.公共工事標準請負契約約款第17条 (設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等) 第2項に 「監督員は、受注者が (中略) 規定に違反した場合において, 必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる」と規定されている。

2.同条第1項に 「受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において, 監督員がその改造を請求したときは,当該請求に従わなければならない。 (後略)」 と規定されている。

3.同約款第1条(総則) 第1項により正しい。

4.同約款第13条 (工事材料の品質及び 検査等) 第4項に 「受注者は工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承認を受けないで工事現場外に搬出してはならない」と規定されている。

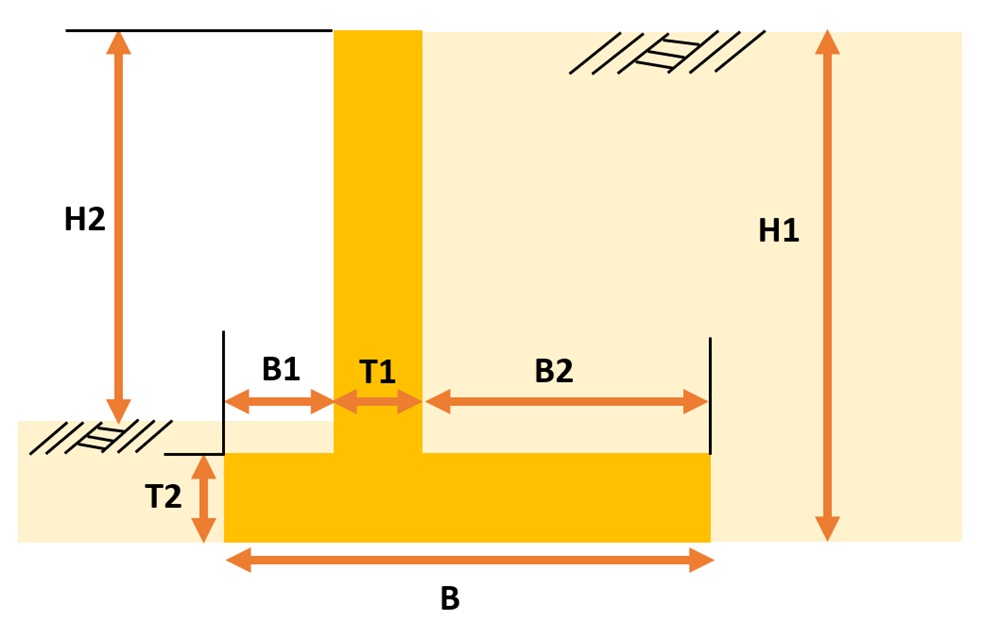

No. 45下図は逆T型擁壁の断面図であるが, 逆T型擁壁各部の名称と寸法記号の表記として2つとも適当なものは,次のうちどれか。

- 擁壁の高さH2, つま先版幅B1

- 擁壁の高さH1, たて壁厚T1

- 擁壁の高さH2, 底版幅B

- 擁壁の高さH1, かかと版幅B

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答2

逆T型擁壁各部の寸法記号と名称

- H1:擁壁の高さ

- H2:地上高

- B:底版幅

- B1:つま先版幅

- B2:かかと版幅

- T1:たて壁厚

- T2:底版厚

No. 46建設機械の用途に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- フローティングクレーンは,台船上にクレーン装置を搭載した型式で, 海上での橋梁架設等に用いられる。

- ブルドーザは, トラクタに土工板 (ブレード)を取りつけた機械で, 土砂の掘削・押土及び短距離の運搬作業等に用いられる。

- タンピングローラは、ローラの表面に多数の突起をつけた機械で, 盛土材やアスファルト混合物の締固め等に用いられる。

- ドラグラインは,機械の位置より低い場所の掘削に適し, 水路の掘削やしゅんせつ等に用いられる。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答3

1.2記述のとおり

3.タンピングローラは, 踏み跡をデコボコ状にするものであり, ア ースダム,築堤, 道路, 飛行場などの厚層の土等の転圧に適している。 盛土材やアスファル ト混合物の締固め等にはロードローラやタイヤローラ, 振動ローラ等を用いる。

4.ドラグラインは,ロープで保持されたバケットを旋回による遠心力で放り投げて、地面に沿って引 き寄せながら掘削する機械で, ブームのリーチより遠い所まで掘ることができるため, 水中 掘削,砂利の採取, しゅんせつ等に適している。

No. 47仮設工事に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- 仮設工事の材料は,一般の市販品を使用し、可能な限り規格を統一するが,他工事には転用しないような計画にする。

- 仮設工事には直接仮設工事と間接仮設工事があり, 現場事務所や労務宿舎等の設備 は,間接仮設工事である。

- 仮設工事は,使用目的や期間に応じて構造計算を行い, 労働安全衛生規則の基準に 合致するか,それ以上の計画とする。

- 仮設工事における指定仮設と任意仮設のうち, 任意仮設では施工者独自の技術と工夫や改善の余地が多いので,より合理的な計画を立てることが重要である。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答1

1.仮設工事の材料は、一般の市販品を使用し, 可能な限り規格を統一し、 他工事にも転用できるような計画にする。

2.間接仮設工事には工事遂行に必要な現場事務所, 労務宿舎, 倉庫等があり,直接仮設工事には,本工事に必要な工事用道路, 支保工足場, 電力設備や土留め等がある。

3.記述のとおり

4. 任意仮設は、 構造等の条件は明示されず計画や施工方法は施工業者に委ねられ, 経費は契約上一式計上され,契約変更の対象にならないこ とが多い。 また指定仮設は、特に大規模で重要なものとして発注者が設計仕様, 数量, 設計図面, 施工方法,配置等を指定するもので、設計変更の対象となる。

No. 48地山の掘削作業の安全確保に関する次の記述のうち, 労働安全衛生法上, 事業者が行うべき事項として誤っているものはどれか。

- 地山の崩壊又は土石の落下による労働者の危険を防止するため、 点検者を指名し、作 業箇所等について, その日の作業を開始する前に点検させる。

- 掘削面の高さが規定の高さ以上の場合は,地山の掘削作業主任者に地山の作業方法を決定させ,作業を直接指揮させる。

- 明り掘削作業では、 あらかじめ運搬機械等の運行経路や土石の積卸し場所への出入りの方法を定めて、 地山の掘削作業主任者のみに周知すれば足りる。

- 明り掘削の作業を行う場所は,当該作業を安全に行うため必要な照度を保持しなければならない。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答3

1.労働安全衛生規則第358条(点検) 第1号により正しい。

2.同規則第360条 (地山の 掘削作業主任者の職務) 第1号により正しい。

3.同規則第364条 (運搬機械等の運行の経 路等)に「事業者は, 明り掘削の作業を行うときは,あらかじめ、運搬機械, 掘削機械及び積込機械の運行の経路並びにこれらの機械の土石の積卸し場所への出入の方法を定めて、これを関係労働者に周知させなければならない」と規定されている。

4.同規則第367条 (照 度の保持)により正しい。

No.49事業者が,高さが5m以上のコンクリート構造物の解体作業に伴う災害を 防止するために実施しなければならない事項に関する次の記述のうち, 労働安全衛生法上, 誤っているものはどれか。

- 工作物の倒壊, 物体の飛来又は落下等による労働者の危険を防止するため、 あらかじめ当該工作物の形状等を調査し, 作業計画を定め、これにより作業を行わなければならない。

- 労働者の危険を防止するために作成する作業計画は、作業の方法及び順序, 使用する機械等の種類及び能力等が示されているものでなければならない。

- 3.強風、大雨, 大雪等の悪天候のため, 作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を中止しなければならない。

- 解体用機械を用いて作業を行うときは, 物体の飛来等により労働者に危険が生ずるおそれのある箇所に作業主任者以外の労働者を立ち入らせてはならない。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答4

1.労働安全衛生規則517条の14 (調査及び作業計画) 第1項により正しい。

2.同条第2 項により正しい。

3.同規則第517条の15 (コンクリート造の工作物の解体等の作業) 第2号により正しい。

4.同規則第171条の6 (立入禁止等) 第1号に 「物体の飛来等により労働者に危険が生ずるおそれのある箇所に運転者以外の労働者を立ち入らせないこと」と規定 されている。

No. 50工事の品質管理活動における (イ)~(二)の作業内容について、品質管理のPDCA (Plan, Do, Check, Action) の手順として, 適当なものは次のうちどれか。

(イ)異常原因を追究し, 除去する処置をとる。

(ロ) 作業標準に基づき, 作業を実施する。

(ハ) 統計的手法により, 解析・検討を行う。

(ニ) 品質特性の選定と、品質規格を決定する。

- (ロ)⇒(ハ)⇒(イ)⇒(二)

- (二)⇒(イ)⇒(ロ)⇒(ハ)

- (ロ)⇒(二)⇒(イ)⇒(ハ)

- (二)⇒(ロ)⇒(ハ)⇒(イ)

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答4

No.50 [答え]品質管理活動

品質管理は,組織の構築したシステムでPDCAを繰り返し実行することで, スパイラルアッ プが期待できる。 その具体的対応は, 計画 (Plan) →実施 (Do) →検討 (Check) →改善 (Action) で行われる。

(イ)の「異常原因を追究し, 除去する処置をとる」は改善の段階である。

(ロ)の「作業標準に基づき, 作業を実施する」は実施の段階である。

(ハ)の「統計的手 法により,解析・検討を行う」は検討の段階である。

(ニ)の「品質特性の選定と,品質規格 を決定する」は計画の段階である。

よって(ニ) → (ロ)→(ハ)→(イ)

No.51レディーミクストコンクリート (JIS A 5308) の品質管理に関する次の記述のうち,適当でないものはどれか。

- レディーミクストコンクリートの品質検査は,すべて工場出荷時に行う。

- 圧縮強度試験は,一般に材齢28日で行うが, 購入者の指定した材齢で行うこともあ る。

- 品質管理の項目は、強度,スランプ, 空気量, 塩化物含有量である。

- 4.スランプ12cmのコンクリートの試験結果で許容されるスランプの下限値は, 9.5cm である。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答1

1.JIS A 53085品質 5.1品質項目に「レディーミクストコンクリートの品質項目は,強度, スランプ又はスランプフロー, 空気量, 及び塩化物含有量とし, 荷卸し地点において、条件を満足しなければならない」と規定されている。

2.3記述のとおり

4.スランプは, 8~18cmのときの許容値は±2.5cmであり, スランプ 12cmのコンクリートの下限値は9.5cmとなる。

No. 52建設工事における環境保全対策に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- 土工機械は,常に良好な状態に整備し、無用な摩擦音やガタつき音の発生を防止す る。

- 空気圧縮機や発動発電機は, 騒音、振動の影響の少ない箇所に設置する。

- 運搬車両の騒音・振動の防止のためには, 道路及び付近の状況によって必要に応じ て走行速度に制限を加える。

- アスファルトフィニッシャは, 敷均しのためのスクリード部の締固め機構において, バイブレータ式の方がタンパ式よりも騒音が大きい。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答4

1.土工機械は, 長時間使用していると結合部の緩みや潤滑材の不足などが生じ, 騒音や振 動が増加することがあるので,常に良好な状態に整備しておく。

2.空気圧縮機や発動発電 機の設置位置は、できる限り人家等から隔離する。

3.運搬車両の走行速度は、道路及び付近の状況によって必要に応じ制限を加えるように計画、実施する。また, 運搬車両の運転は, 不必要な急発進、急停止, 空ぶかしなどを避けて, ていねいに行う。

4. アスファルトフィニッシャの騒音レベルは, バイブレータ式がタンパ式に比べて5~6dB(A)と小さいことから, 夜間工事等, 静かさが要求される場合には バイブレータ式を採用する。

No.53「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」 (建設リサイクル法)に 定められている特定建設資材に該当しないものは,次のうちどれか。

- アスファルトコンクリート

- 建設発生土

- 木材

- コンクリート

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答2

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 (建設リサイクル法) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第2条(定義) 第5項及び同法施行令第1条 (特定建設資材)に「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第2条第5項のコンクリ ート, 木材その他建設資材のうち政令で定めるものは,次に掲げる建設資材とする。 1コンクリート, 2コンクリート及び鉄から成る建設資材, 3木材, 4 アスファルトコンクリー ト」と規定されている。

よって建設発生土は該当しない。

問題番号 No.54~No.61 までの8問題は, 施工管理法 (基礎的な能力) の必須問題ですから全問題を解答してください。

2021★土木施工管理技士2級★過去問題No.54~61

No.54施工計画作成のための事前調査に関する下記の文章中の (イ)~(二)に当てはまる語句の組合せとして, 適当なものは次のうちどれか。

(イ)の把握のため、地域特性,地質,地下水, 気象等の調査を行う。

(ロ)の把握のため, 現場周辺の状況, 近隣構造物, 地下埋設物等の調査を行う。

(ハ)の把握のため, 調達の可能性, 適合性, 調達先等の調査を行う。 また, (ニ) の把握のため、道路の状況, 運賃及び手数料 現場搬入路等の調査を行う。

- (イ)近隣環境(ロ)自然条件(ハ)資機材(二)輸送

- (イ)自然条件(ロ)近隣環境(ハ)資機材(二)輸送

- (イ)近隣環境(ロ)自然条件(ハ)輸送(二)資機材

- (イ)自然条件(ロ)近隣環境(ハ)輸送(二)資機材

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答2

施工計画作成のための事前調査には,契約条件と現場条件に関する事前調査確認がある。

契約条件には、契約内容の確認, 設計図書の確認、 その他の確認などがある。

一方で、現場条件には, 自然条件の把握のための、地域特性,地質, 地下水,気象等の調査を行う。

また近隣環境の把握のための, 現場周辺の状況, 近隣構造物, 地下埋設物等の調査, 資機材の把握のための, 調達の可能性, 適 合性,調達先等の調査や, 輸送の把握のための、道路の状況, 運賃及び手数料, 現場搬入路等の調査等がある。

No.55建設機械の作業能力・作業効率に関する下記の文章中の(イ)~(二)に当てはまる語句の組合せとして, 適当なものは次のうちどれか。

・建設機械の作業能力は,単独,又は組み合わされた機械の(イ)の平均作業量で表 す。 また、建設機械の (ロ)を十分行っておくと向上する。

・建設機械の作業効率は, 気象条件、工事の規模、 (ハ)等の各種条件により変化する。 ・ブルドーザの作業効率は, 砂の方が岩塊・玉石より(二)。

- (イ)時間当たり(ロ)整備(ハ)運転員の技量(二)大きい

- (イ)施工面積(ロ)整備(ハ)作業員の人数(二)小さい

- (イ)時間当たり(ロ)暖機運転(ハ)作業員の人数(二)小さい

- (イ)施工面積(ロ)暖機運転(ハ)運転員の技量(二)大きい

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答1

単独又は組み合わされた一群の機械の作業能力は、 時間当たりの平均作業量で表され,建設機械の整備を十分行っておくと向上する。

また, 建設機械の作業効率は, 気象条件,地形 や作業場の広さ, 土質の種類や状態、工事の規模,運転員の技量等の各種条件により変化し, ブルドーザの作業効率は, 砂の方が岩塊・玉石より大きい。

No. 56工程表の種類と特徴に関する下記の文章中の(イ)~(二)に当てはまる語句の組合せとして, 適当なものは次のうちどれか。

(イ)は,縦軸に作業名を示し, 横軸にその作業に必要な日数を棒線で表した図表 である。

(ロ)は,縦軸に作業名を示し, 横軸に各作業の出来高比率を棒線で表した図表で ある。

(ハ)工程表は, 各作業の工程を斜線で表した図表であり, (ニ)は,作業全体 の出来高比率の累計をグラフ化した図表である。

- (イ)ガントチャート(ロ)出来高累計曲線(ハ)バーチャート(二)グラフ式

- (イ)ガントチャート(ロ)出来高累計曲線(ハ)グラフ式(二)バーチャート

- (イ)バーチャート(ロ)ガントチャート(ハ)グラフ式(二)出来高累計曲線

- (イ)バーチャート(ロ)ガントチャート(ハ)バーチャート(二)出来高累計曲線

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答3

バーチャートは,縦軸に工事を構成する作業名, 横軸にその作業に必要な日数 (工期)を棒 線で示した図表である。

ガントチャートは,縦軸に工事を構成する作業名, 横軸に各作業の 出来高比率を棒線で表した図表である。

グラフ式工程表は、 縦軸に出来高又は工事作業量比 率をとり、横軸に日数をとり各作業の工程を斜線で表した図表である。

出来高累計曲線は, 縦 軸に出来高比率, 横軸に工期をとって作業全体の出来高比率の累計を曲線で表した図表である。

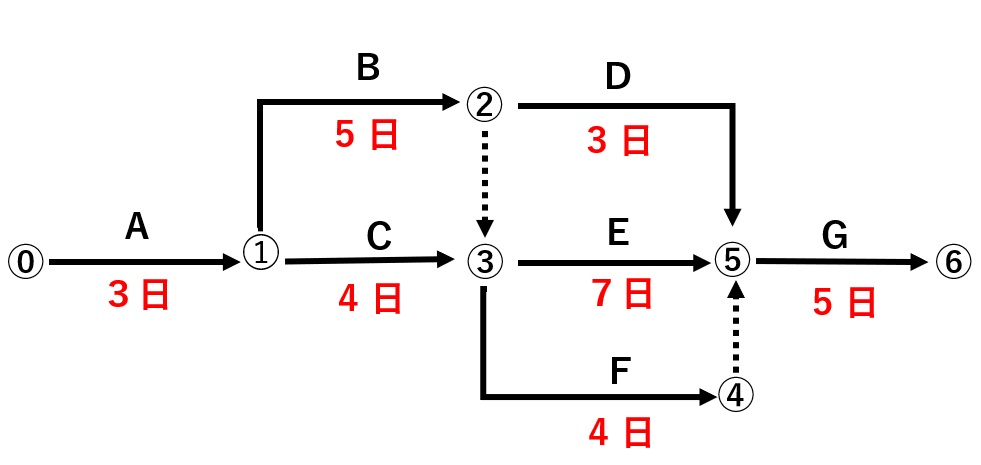

No.57下図のネットワーク式工程表について記載している下記の文章中の(イ)~(二)に当てはまる語句の組合せとして,正しいものは次のうちどれか。

ただし、図中のイベント間のA~G は作業内容, 数字は作業日数を表す。

【ネットワーク工程表】

- (イ)及び(ロ)は, クリティカルパス上の作業である。

- 作業Fが(ハ) 遅延しても,全体の工期に影響はない。

- この工程全体の工期は、 (二)である。

- (イ)作業C(ロ)作業D(ハ)3日(二)19日

- (イ)作業B(ロ)作業E(ハ)3日(二)20日

- (イ)作業B(ロ)作業D(ハ)4日(二)19日

- (イ)作業C(ロ)作業E(ハ)4日(二)20日

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答2

⓪⇒➀⇒②⇒③⇒④⇒⑤⇒⑥がクリティカルパスである。

作業B及び作業Eはクリティカルパス上の作業である。 また工期は20日間である。

なお,作業Fの最早開始時刻は8日, 最遅完了時刻は15日であり, トータルフロートは3日のため、3日遅延しても全体の工期に影響はない。

No.58複数の事業者が混在している事業場の安全衛生管理体制に関する下記の文章中の(イ)~ (二)に当てはまる語句の組合せとして,労働安全衛生法上, 正しいものは次のうちどれか。

- 事業者のうち、一つの場所で行う事業で, その一部を請負人に請け負わせている者を(イ)という。

- (イ)のうち、建設業等の事業を行う者を(ロ)という。

- (ロ)は,労働災害を防止するため, (ハ)の運営や作業場所の巡視は (ニ)に行う。

- (イ)元方事業者(ロ)特定元方事業者(ハ)技能講習(二)毎週作業開始日

- (イ)特定元方事業者(ロ)元方事業者(ハ)協議組織(二)毎作業日

- (イ)特定元方事業者(ロ)元方事業者(ハ)技能講習(二)毎週作業開始日

- (イ)元方事業者(ロ)特定元方事業者(ハ)協議組織(二)毎作業日

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答4

事業者のうち、一つの場所で行う事業で, その一部を請負人に請け負わせている者を元方事業者といい, 元方事業者のうち、 建設業等の事業を行う者を特定元方事業者という。 特定元方事業者は、労働災害を防止するため, 協議組織の運営や作業場所の巡視は毎作業日に行う。

No. 59移動式クレーンを用いた作業において,事業者が行うべき事項に関する下 記の文章中の(イ)~(二)に当てはまる語句の組合せとしクレーン等安全規則上, 正しいものは次のうちどれか。

- 移動式クレーンに,その(イ)をこえる荷重をかけて使用してはならず,また強風のため作業に危険が予想されるときには,当該作業を(ロ) しなければならない。

- 移動式クレーンの運転者を荷をつったままで (ハ)から離れさせてはならない。

- 移動式クレーンの作業においては, (ニ)を指名しなければならない。

- (イ)定格荷重(ロ)注意して実施(ハ)運転位置(二)監視員

- (イ)定格荷重(ロ)中止(ハ)運転位置(二)合図者

- (イ)最大荷重(ロ)注意して実施(ハ)旋回範囲(二)合図者

- (イ)最大荷重(ロ)中止(ハ)旋回範囲(二)監視員

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答2

移動式クレーンを用いた作業において、 事業者が行うべき事項は,クレーン等安全規則に示されている。

第23条 (過負荷の制限) 第1項に 「クレーンにその定格荷重をこえる荷重をかけて使用してはならない」, 第31条の2 強風時の作業中止) 「強風のため、クレーンに 係る作業の実施について危険が予想されるときは,当該作業を中止しなければならない」

第32条 (運転位置からの離脱の禁止) 第1項に 「クレーンの運転者を, 荷をつったままで運転位置から離れさせてはならない」

第25条 (運転の合図) 第1項に 「クレーンを用いて作業を行なうときは、クレーンの運転について一定の合図を定め、合図を行なう者を指名して、その者に合図を行なわせなければならない」と規定されている。

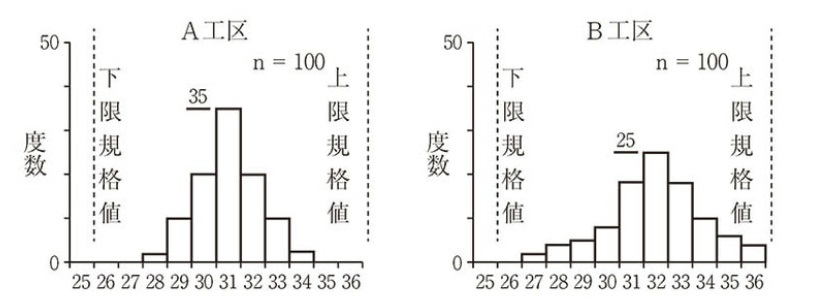

No. 60A工区, B工区における測定値を整理した下図のヒストグラムについて記載している下記の文章中の(イ)~(二)に当てはまる語句の組合せとして,適当なものは次のうちどれか。

【ヒストグラム】

- ヒストグラムは測定値の(イ) の状態を知る統計的手法である。

- A工区における測定値の総数は (ロ)で,B工区における測定値の最大値は,(ハ)である。

- より良好な結果を示しているのは(ニ)の方である。

- (イ)ばらつき(ロ)100(ハ)25(二)B工区

- (イ)時系列変化(ロ)50(ハ)36(二)B工区

- (イ)ばらつき(ロ)100(ハ)36(二)A工区

- (イ)時系列変化(ロ)50(ハ)25(二)A工区

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答3

ヒストグラムは, 横軸をいくつかのデータ範囲に分け,それぞれの範囲に入るデータの数を 度数として縦軸に高さで表した棒グラフであり, 測定値のばらつきの状態を知ることができる統計的手法である。

工程が安定している場合, 一般的に平均値付近に度数が集中し,平均値から離れるほど低く、左右対称のつり鐘型の正規分布となる。

図のA工区における測定値総数 (n)は100で, B工区における測定値の最大値は36であり、 より良好な結果を示し ているのはA工区の方である。

No.61盛土の締固めにおける品質管理に関する下記の文章中の(イ)~ (二) に当てはまる語句の組合せとして, 適当なものは次のうちどれか。

- 盛土の締固めの品質管理の方式のうち工法規定方式は,使用する締固め機械の機種や 締固め(イ)等を規定するもので,品質規定方式は、盛土の (ロ)等を規定する方法である。

- 盛土の締固めの効果や性質は、土の種類や含水比, 施工方法によって (ハ)。

- 盛土が最もよく締まる含水比は,最大乾燥密度が得られる含水比で(ニ) 含水比で ある。

- (イ)回数(ロ)材料(ハ)変化しない(二)最大

- (イ)回数(ロ)締固め度(ハ)変化する(二)最適

- (イ)厚さ(ロ)締固め度(ハ)変化しない(二)最適

- (イ)厚さ(ロ)材料(ハ)変化する(二)最大

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答2

盛土の締固めの品質管理の方式のうち工法規定方式は,使用する締固め機械の機種や締固め回数等を規定するもので,品質規定方式は、盛土の締固め度等を規定する方法である。

盛土の締固めの効果や性質は,土の種類や含水比, 施工方法によって変化する。 盛土が最もよく 締まる含水比は, 最大乾燥密度が得られる含水比で最適含水比である。

【関連カテゴリー】

2級土木施工管理技士★過去問(無料)