※この記事はプロモーションを含みます。

令和元年度後期(2019)2級土木施工管理技士★学科(第一次検定)の過去問題です。

また図解等は引用またはオリジナルで改めて作成しています。

お気づきの点(ミス・要修正事項)などありましたら、コメントください。

よろしくお願いいたします。

そのほかの過去問については、まとめ記事でご確認ください。

【令和元年後期】土木施工管理技士(2級)過去問題・解答&解説付き(第一次検定)

※問題番号 No.1~No.1までの11問題のうちから9問題を選択し解答してください。

2019土木施工管理技士2級★過去問題No.1~11

No. 1土工に用いられる 「試験の名称」 と 「試験結果から求められるもの」に関する次の組合せのうち, 適当でないものはどれか。

[試験結果から求められるもの]・・・[試験の名称]

- スウェーデン式サウンディング試験・・・土粒子の粒径の分布

- 土の液性限界・塑性限界試験・・・・・・コンシステンシー限界

- 土の含水比試験・・・・・・・・・・・・土の間げき中に含まれる水の量

- RI計器による土の密度試験・・・・・・・土の湿潤密度

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答1

1.スウェーデン式サウンディング試験は,スクリューポイントを先端に付けたロッドに錘を載せて回転し, 地盤に貫入して土の硬軟や締まり具合を判定する試験である。 土粒子の粒径の分布は粒度試験 (JIS A 1204) によって求める。

2.土の液性限界・塑性限界試験 (JIS A 1205)は,土が塑性状から液状や半固体状に移るときの境界の含水比であるコンシステンシー限界を求める試験

3.土の含水比試験 (JIS A 1203) は, 土を110±5 °Cで炉乾燥し, 土の間げき中に含まれる水の量を求める試験

4.RI計器による土 の密度試験(JGS1614-1995) は, RI (放射性同位元素)を用いて土の湿潤密度を求める試験

No. 2「土工作業の種類」 と 「使用機械」 に関する次の組合せのうち, 適当でないものはどれか。

[土工作業の種類]・・・[使用機械]

- 伐開除根・・・・・・・バックホウ

- 溝掘り・・・・・・・・トレンチャ

- 掘削と積込み・・・・・トラクタショベル

- 敷均しと整地・・・・・ロードローラ

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答4

1.2.3正しい

4.敷均しと整地は, ブルドーザやモーターグレーダで行う。 ロードローラは地盤の締固めに用いる。

No. 3盛土の施工に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- 盛土の施工に先立ち、 その基礎地盤が盛土の完成後に不同沈下や破壊を生ずるおそれがないか検討する。

- 盛土の施工において, トラフィカビリティーが得られない地盤では,一般に施工機械は変えずに,速度を速くして施工する。

- 盛土の施工は, 薄層でていねいに敷き均して, 盛土全体を均等に締め固めることが重要である。

- 盛土工における構造物縁部の締固めは, ランマなど小型の締固め機械により入念に締め固める。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答2

1.記述のとおり

2.トラフィカビリティーとは, 建設機械の走行性のことをいい, トラフィカビリティーが得られない地盤では、 適切な重量の施工機械の選定や, サンドマ ット工法または表層混合処理工法などの対策を行う。

3.4記述のとおり

No. 4軟弱地盤における次の改良工法のうち, 地下水位低下工法に該当するものはどれか。

- 押え盛土工法

- サンドコンパクションパイル工法

- ウェルポイント工法

- 深層混合処理工法

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答3

- 押え盛土工法は,本体盛土に先行して側方に押え盛土を施工し、 基礎地盤のすべり破壊 に抵抗するモーメントを増加させて本体盛土のすべり破壊を防止する工法

- サン ドコンパクションパイル工法は, 軟弱地盤中に振動あるいは衝撃により砂を打ち込み、締め 固めた砂杭を造成するとともに, 軟弱層を締め固める工法

- ウェルポイント工法は,ウェルポイント (吸水管)を取り付けたパイプを地盤中に打ち込み, 地下水を真空ポンプにより強制的に排水する地下水位低下工法

- 深層混合処理工法は、 回転翼を有した撹拌機を 地中に挿入し、引き上げながら固化材を噴射し、軟弱土と強制的に混合・撹拌して円柱状の 改良体をつくり, 沈下及び安定性をはかる工法

No.5コンクリート用セメントに関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- セメントは, 風化すると密度が大きくなる。

- 粉末度は,セメント粒子の細かさをいう。

- 中庸熱ポルトランドセメントは, ダムなどのマスコンクリートに適している。

- セメントは, 水と接すると水和熱を発しながら徐々に硬化していく。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答1

1.セメントは、空気中の水分やCO2 により風化すると密度が小さくなって強熱減量が増し、凝結の異常や、強度低下をもたらす。

2.3.4記述のとおり

No. 6コンクリートの施工に関する次の記述のうち, 適当なものはどれか。

- 打ち込んだコンクリートは,水平になるよう型枠内で横移動させる。

- コンクリートの締固めには,主に型枠振動機を用いる。

- 養生では, コンクリートを乾燥状態に保つことが重要である。

- 打継目は,漏水やひび割れの原因になりやすい。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答4

1.打ち込んだコンクリートは, 移動させるごとに材料分離を生じる可能性が高くなること から、型枠内で横移動させてはならない。

2.コンクリートの締固めには, 棒状バイブレータを用いることを原則とする。

3.養生は, コンクリートは打込み後の一定期間, 硬化に必要な湿潤状態及び温度に保ち、 有害な作用の影響を受けない方法を定め, コンクリートが所要の品質を確保できるように養生しなければならない。

4. 正しい

No. 7コンクリートの施工に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- コンクリートを打ち重ねる場合には,上層と下層が一体となるように, 棒状バイブレータを下層のコンクリート中に10cm程度挿入する。

- コンクリートを打ち込む際は, 打ち上がり面が水平になるように打ち込み, 1層当たりの打込み高さを40~50cm以下とする。

- コンクリートの練り混ぜから打ち終わるまでの時間は、外気温が25°Cを超えるときは2.5時間以内とする。

- コンクリートを2層以上に分けて打ち込む場合は、 外気温が25°Cを超えるときの許容打重ね時間間隔は2時間以内とする。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答3

1.2.記述のとおり

3.コンクリートの練り混ぜから打ち終わるまでの時間は, 外気温が25°C以下のときは2時間以内, 25°Cを超えるときは 1.5時間以内を標準とする。

4.コンクリートを2層以上に分けて打ち込む場合の許容打重ね時間間隔は,外気温が25°C以下のときは2.5時間以内, 25°Cを超えるときは2.0時間以内を標準とする。

No.8型枠・支保工の施工に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- 型枠内面には,はく離剤を塗布する。

- 型枠の取外しは, 荷重を受ける重要な部分を優先する。

- 支保工は,組立及び取外しが容易な構造とする。

- 支保工は,施工時及び完成後の沈下や変形を想定して、 適切な上げ越しを行う。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答2

1はく離剤は, コンクリートがせき板に付着するのを防ぐとともに, せき板の取外しを簡単にできる。

2. 型枠の取外しの順序は,比較的荷重を受けない部分をまず取り外し、 その後に残りの重要な部分を取り外すのが一般的である。

3.支保工は,組立及び取外しに便利な構造で,その継手や接続部は荷重を確実に伝えるものでなければならない。

4.支保工の設計においては,施工時及び完成後のコンクリートの自重による沈下, 変形を考慮して適切な上げ越しを行うものとする。上げ越し量は,設計図書に示しておくこと。

No. 9既製杭の打込み杭工法に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- 杭は打込み途中で一時休止すると, 時間の経過とともに地盤が緩み, 打込みが容易になる。

- 一群の杭を打つときは,中心部の杭から周辺部の杭へと順に打ち込む。

- 打込み杭工法は, 中掘り杭工法に比べて一般に施工時の騒音・振動が大きい。

- 打込み杭工法は,プレボーリング杭工法に比べて杭の支持力が大きい。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答1

1.杭は打込み途中で一時休止すると, 時間の経過とともに杭周面の摩擦が増加し,打込みが困難となるので, 連続して打ち込む。

2.記述のとおり

3.打込み杭工法は, ドロップハンマーやバイブロハンマーを用い, 打撃によ り杭を地盤に貫入させるため, 施工時の騒音・振動が大きい。 中掘り杭工法は、中空の既製 杭の内部にスパイラルオーガなどを通して地盤を掘削し, 土砂を排出しながら杭を沈設する ため,一般に打込み杭工法に比べて騒音・振動が小さく, 隣接構造物に対する影響が小さい。

4.打込み杭工法は, 杭先端部の緩みがないので杭の支持力が大きいが,プレボーリング杭工法は, オーガにより杭穴を掘削後, 根固め液を掘削先端部へ注入し, オーガを引き抜きながら杭周固定液を注入して, 掘削孔に既製杭を沈設する。 よって打込み杭工法に比べて杭の支持力が小さく, 支持力を増すため圧入または打込みを併用することもある。

No. 10場所打ち杭の特徴に関する次の記述のうち, 適当なものはどれか。

- 施工時の騒音・振動が打込み杭に比べて大きい。

- 掘削土による中間層や支持層の確認が困難である。

- 杭材料の運搬などの取扱いや長さの調節が難しい。

- 大口径の杭を施工することにより大きな支持力が得られる。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答4

1.施工時の打撃や振動が少ないので, 騒音・振動はド ロップハンマーやバイブロハンマーを用いる打込み杭に比べて小さい。

2.中間層や支持層の土質が掘削時に目視で確認できる。

3.現場打ちの杭のため、杭材料の運搬等の取扱いや長さの調節が簡単である。

4. 正しい

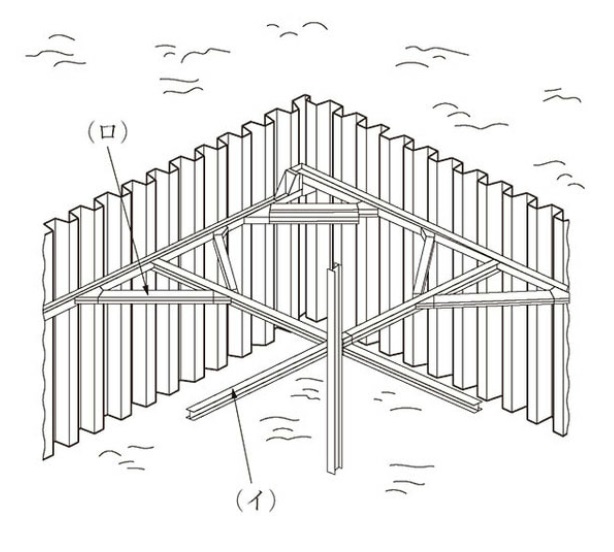

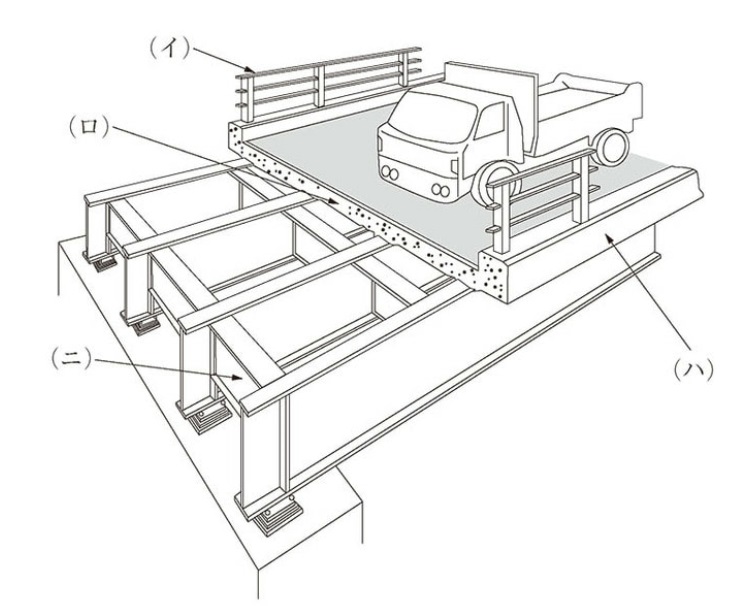

No. 11下図に示す土留め工の(イ), (ロ)の部材名称に関する次の組合せのうち, 適当なものはどれか。

【土留め工】

- (イ)火打ちばり・・・(ロ)腹起し

- (イ)切ばり・・・(ロ)腹起し

- (イ)切ばり・・・(ロ)火打ちばり

- (イ)腹起し・・・(ロ)切ばり

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答3

切ばり:腹起しを介して土留め壁を相互 に支えるはりであり, 腹起しは, 連続的な土留め壁を押さえるはり

火打ちばり:腹 起しと切ばりの接続部や隅角部に斜めに入れるはりで, 構造計算では土圧が作用する腹起しのスパンや切ばりの座屈長を短くすることが可能

※問題番号No.12~ No.31までの20問題のうちから6問題を選択し解答してください。

2019土木施工管理技士2級★過去問題No.12~31

No. 12 鋼橋の溶接継手に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- 溶接を行う部分には,溶接に有害な黒皮,さび, 塗料, 油などがあってはならない。

- 応力を伝える溶接継手には,開先溶接又は連続すみ肉溶接を用いなければならない。

- 溶接継手の形式には, 突合せ継手, 十字継手などがある。

- 溶接を行う場合には, 溶接線近傍を十分に湿らせてから行う。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答4

1.2.3記述のとおり

4.溶接を行う場合には, 溶接線近傍を十分に乾燥させなければならない。

水分が付着していると,溶接に悪影響を与える。

No. 13橋梁の 「架設工法」 と 「工法の概要」 に関する次の組合せのうち, 適当でないものはどれか。 [架設工法]・・・[工法の概要]

- ベント式架設工法・・・・・・橋桁を自走クレーンでつり上げ, ベントで仮受けしな がら組み立てて架設する。

- 一括架設工法・・・・・・・・組み立てられた部材を台船で現場までえい航し フローティングクレーンでつり込み一括して架設する。

- ケーブルクレーン架設工法・・橋脚や架設した桁を利用したケーブルクレーンで,部材をつりながら組み立てて架設する。

- 送出し式架設工法・・・・・・架設地点に隣接する場所であらかじめ橋桁の組み立てを行って,順次送り出して架設する。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答3

1.2記述のとおり

3.ケーブルクレーン工法は、両岸にケーブル鉄塔を建設し, ケーブルクレ ーンで部材をつりながら組み立てて架設する工法である。

4.記述のとおり

No. 14コンクリート構造物の耐久性を向上させる対策に関する次の記述のうち,適当でないものはどれか。

- 塩害対策として, 速硬エコセメントを使用する。

- 塩害対策として,水セメント比をできるだけ小さくする。

- 凍害対策として, 吸水率の小さい骨材を使用する。

- 凍害対策として, AE剤を使用する。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答1

コンクリートの塩害:コンクリート中の鋼材が塩化物イオンと反応して腐食・膨張を生 じ, コンクリートにひび割れ,はく離などの損傷を与える現象

凍害:コンクリート中の水分の凍結融解作用により, 膨張と収縮を繰り返し,組織に緩みまたは破壊をもたらす現象

1.塩害対策として、 高炉セメントやフライアッシュセメントなどの混合セメントを使用する。

2.3.4記述のとおり

No. 15河川堤防の施工に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- 堤防の法面は、可能な限り機械を使用して十分締め固める。

- 引堤工事を行った場合の旧堤防は、新堤防の完成後, ただちに撤去する。

- 堤防の施工中は、堤体への雨水の滞水や浸透が生じないよう堤体横断面方向に勾配を設ける。

- 堤防の腹付け工事では,旧堤防との接合を高めるため階段状に段切りを行う。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答2

1.堤防の法面表層部が, 盛土全体の締固めに比べて不十分であると, 豪雨などで法面崩壊を招くことが多い。

2.引堤とは, 川幅を拡幅するために堤防を堤内地のほうに移動させてつくりかえること。引堤工事を行った場合,新堤防は圧密沈下や法面の安定に時間を要するので, 堤防法面の植生の生育状況, 堤防 本体の締固めの状況 (自然転圧) などを考慮し, 原則, 新堤防完成後3年間は旧堤防除去を行ってはならない。

3.堤防の施工中は,降雨による法面浸食や雨水浸透による含水比の変 化を防ぐため, 堤体横断方向に3~5%程度の勾配を設けて施工する4.記述のとおり

No.16 河川護岸に関する次の記述のうち,適当なものはどれか。

- 高水護岸は,複断面の河川において高水時に堤防の表法面を保護するものである。

- 護岸基礎工の天端高さは,一般に洗掘に対する保護のため平均河床高と同じ高さで施工する。

- 根固工は,法覆工の上下流の端部に施工して護岸を保護するものである。

- 法覆工は,堤防の法勾配が緩く流速が小さな場所では間知ブロックで施工する。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答1

1.正しい

2.護岸基礎工の天端高さは、洪水時に洗堀が生じても護岸基礎の浮上りが生じないよう, 過去の実績や調査研究成果などを利用して最深河床高を評価して設定する。

3.根固工は, 洪水時に河床の洗掘が著しい場所や, 大きな流速の作用する場所などで, 護岸基礎工前面の河床 の洗掘を防止するために設置する。

4.法覆工は, 堤防・ 河岸を被覆し, 保護する主要な構造部分で, 法勾配が急で流速の大きな急流部では間知ブロック (積ブロック) が用いられ、法勾配が緩く流速が小さな場所では平板ブロックが用いられる。

No. 17砂防えん堤に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- えん堤の袖は,土石などの流下による衝撃に対して強固な構造とする。

- 水通しは, 施工中の流水の切換えや本えん堤にかかる水圧を軽減させる構造とする。

- 副えん堤は,本えん堤の基礎地盤の洗掘及び下流河床低下の防止のために設ける。

- 水たたきは,本えん堤を落下した流水による洗掘を防止するために設ける。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答2

1.記述のとおり

2.選択肢の記述内容は水抜きである。水通しは上流からの水を越流させるもので,形状は原則として台形とし、水通し側面の勾配は1:0.5とする。

3.4記述のとおり

No.18地すべり防止工に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- 地すべり防止工では,抑制工, 抑止工の順に実施し, 抑止工だけの施工を避けるのが一般的である。

- 抑制工としては, 水路工, 横ボーリング工, 集水井工などがあり,抑止工としては, 杭工やシャフト工などがある。

- 横ボーリング工とは,帯水層に向けてボーリングを行い, 地下水を排除する工法である。

- 水路工とは,地表面の水を速やかに水路に集め、地すべり地内に浸透させる工法である。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答4

1.2.3記述のとおり

4. 水路工は, 斜面における降雨や 融雪などの地表面の水を速やかに水路に集め、地すべり区域外に排除する工法である。

No. 19道路のアスファルト舗装における構築路床の安定処理に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- 粒状の生石灰を用いる場合は, 混合させたのち仮転圧し、ただちに再混合をする。

- 安定材の散布に先立って,不陸整正を行い必要に応じて雨水対策の仮排水溝を設置 する。

- セメント又は石灰などの安定材は,所定量を散布機械又は人力により均等に散布を する。

- 混合終了後は, 仮転圧を行い所定の形状に整形したのちに締固めをする。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答1

1.粒状の生石灰を用いる場合は, 混合させたのち仮転圧して放置し, 生石灰の消化を待ってから再混合をする。 粉状の生石灰 (0~5mm) を使用する場合は、1回の混合で済ませてもよい。

2.3.4記述のとおり

No.20道路のアスファルト舗装の施工に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- アスファルト混合物の現場到着温度は,一般に140~150°C程度とする。

- 初転圧の転圧温度は,一般に110~140°Cとする。

- 二次転圧の終了温度は,一般に70~90°Cとする。

- 交通開放の舗装表面温度は,一般に60°C以下とする。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答4

1.2.3記述のとおり

4.転圧終了後の交通開放の舗装表面温度は,一般に50°C以下とする。

No.21道路のアスファルト舗装の破損に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- 線状ひび割れは、長く生じるひび割れで路盤の支持力が不均一な場合や舗装の継目 に生じる。

- ヘアクラックは、規則的に生じる比較的長いひび割れで主に表層に生じる。

- 縦断方向の凹凸は、道路の延長方向に比較的長い波長の凹凸でどこにでも生じる。

- わだち掘れは,道路横断方向の凹凸で車両の通過位置が同じところに生じる。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答2

1.線状ひび割れは,継目部の施工不良, 切盛境の不等沈下,基層路盤のひび割れ,路 床路盤の支持力の不均一, 敷均し転圧不良が発生原因となる。

2.ヘアクラックは,主に アスコン層舗設時に舗装表面に発生する微細なクラックであり, 混合物の品質不良, 転圧温度の不適による転圧初期のひび割れが発生原因である。

3.縦断方向の凹凸は混合物の品質不良, 床・路盤の支持力の不均一による不等沈下,ひび割れ, わだち掘れ, 構造物と舗装の接合部における段差, 補修箇所の路面凹凸などが発生原因となる。

4.わだち掘れは, 過大な大型車交通, 地下水の影響などによる路床路盤の支持力の低下,混合物の品質不良,締固め不足などが原因となる。

No.22道路の普通コンクリート舗装に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- コンクリート舗装版の厚さは、路盤の支持力や交通荷重などにより決定する。

- コンクリート舗装の横収縮目地は, 版厚に応じて8~10m 間隔に設ける。

- コンクリート舗装版の中の鉄網は、底面から版の厚さの1/3の位置に配置する。

- コンクリート舗装の養生には、 初期養生と後期養生がある。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答3

1.記述のとおり

2.横収縮目地の間隔は,鉄網及び縁部補強鉄筋を使用した場合, 版厚が25cm未満は8m, 25cm以上は10mとする。

3.鉄網の位置は, コンクリート舗装版の上面から1/3の位置に配置する。

4.養生には, 粗面仕上げ終了直後から,表面を荒さずに養生作業ができる程度にコンクリートが硬化するまで (12時間程度) 行う初期養生と, 初期養生に引き続き, 水分の蒸発や急激な温度変化などを防ぎ, コンクリートを十分に硬化させるため、一定期間散水などを行い, 湿潤状態に保つ後期養生がある。

No.23コンクリートダムのRCD工法に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- コンクリートの運搬は,一般にダンプトラックを使用し, 地形条件によってはインクライン方式などを併用する方法がある。

- 運搬したコンクリートは, ブルドーザなどを用いて水平に敷き均し、作業性のよい振動ローラなどで締め固める。

- 横継目は,ダム軸に対して直角方向に設け, コンクリートの敷き均し後,振動目地機械などを使って設置する。

- コンクリート打込み後の養生は, 水和発熱が大きいため, パイプクーリングにより実施するのが一般的である。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答4

1.2.3記述のとおり

4.パイプクーリングは、パイプに冷水を流してコンクリー トの水和熱を吸収することにより発熱を抑える工法である。 RCD工法は, 単位セメント量と 単位水量が少ない超硬練りコンクリートを用いるため, 水和発熱は小さく, パイプクーリン グ工法は用いない。

No. 24トンネルの山岳工法における支保工に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- 吹付けコンクリートの作業においては, はね返りを少なくするために, 吹付けノズルを吹付け面に斜めに保つ。

- ロックボルトは, 掘削によって緩んだ岩盤を緩んでいない地山に固定し, 落下を防止するなどの効果がある。

- 鋼アーチ式 (鋼製) 支保工は, H型鋼材などをアーチ状に組み立て, 所定の位置に正確に建て込む。

- 支保工は,掘削後の断面維持, 岩石や土砂の崩壊防止, 作業の安全確保のために設ける。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答1

1.吹付けコンクリートの作業においては, はね返りを少なくするために, 吹付けノズルを吹付け面に直角に保ち、ノズルと吹付面との距離及び衝突速度が適性となるように吹き付けたときに最も圧縮され, 付着性がよい。

2.3.4記述のとおり

No. 25海岸における異形コンクリートブロックによる消波工に関する次の記述のうち,適当でないものはどれか。

- 消波工は,波の打上げ高さを小さくすることや, 波による圧力を減らすために堤防 の前面に設けられる。

- 異形コンクリートブロックは,ブロックとブロックの間を波が通過することにより 波のエネルギーを減少させる。

- 乱積みは,荒天時の高波を受けるたびに沈下し, 徐々にブロックどうしのかみ合わせが悪くなり不安定になってくる。

- 層積みは,規則正しく配列する積み方で整然と並び外観が美しく、 設計どおりの据付けができ安定性がよい。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答3

1.2.記述のとおり

3.乱積みは,施工時のブロック間のかみ合わせが悪い部分もあるが, 荒天時の高波を受けるたびに沈下し, 徐々にブロックどうしのかみ合わせがよくなり, 空げきや消波効果が改善される。

4.記述のとおり

No. 26ケーソン式混成堤の施工に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- ケーソンは, 注水により据付ける場合には注水開始後, 中断することなく注水を連続して行い速やかに据付ける。

- ケーソンは, 海面がつねにおだやかで, 大型起重機船が使用できるなら, 進水したケーソンを据付け場所までえい航して据付けることができる。

- ケーソンは, 据付け後すぐにケーソン内部に中詰めを行って質量を増し, 安定を高めなければならない。

- ケーソンは, 波の静かなときを選び,一般にケーソンにワイヤをかけて, 引き船でえい航する。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答1

1.ケーソンの据付けは,一次注水, 据付け位置の微調整, 二次注水の順で徐々に沈設する。

2.3.4記述のとおり

No.27 鉄道の路盤の役割に関する次の記述のうち,適当でないものはどれか。

- 軌道を十分強固に支持する。

- まくら木を緊密にむらなく保持する。

- 路床への荷重の分散伝達をする。

- 排水勾配を設け道床内の水を速やかに排除する。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答2

1.記述のとおり

2.まくら木を緊密にむらなく保持するのは道床であり, まくら木から受ける圧力を均等に広く路盤に伝える役割をもつ。

3.4記述のとおり

No.28鉄道(在来線)の営業線内及びこれに近接した工事に関する次の記述のうち適当でないものはどれか。

- 工事管理者は, 「工事管理者資格認定証」を有する者でなければならない。

- 営業線に近接した重機械による作業は, 列車の近接から通過の完了まで作業を一時中止する。

- 工事場所が信号区間では, バール・スパナ・スチールテープなどの金属による短絡 (ショート)を防止する。

- 複線以上の路線での積おろしの場合は, 列車見張員を配置し車両限界をおかさないように材料を置く。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答4

1.鉄道安全管理規程第47条に基づき定められた施設関係工事等従事者資格等取扱準則により正しい

2.記述のとおり

3.信号区間では、2本のレールを車両(車輪と車 軸)が短絡 (ショート)することにより, 列車の存在を検知するため, 金属による短絡を防止する。

4.複線以上の路線での積おろしの場合は, 列車見張員を配置し建築限界をおかさないように材料を置かなければならない。

No.29 シールド工法に関する次の記述のうち,適当でないものはどれか。

- 泥水式シールド工法は, 巨礫の排出に適している工法である。

- 土圧式シールド工法は、切羽の土圧と掘削土砂が平衡を保ちながら掘進する工法である。

- 土圧シールドと泥土圧シールドの違いは,添加材注入装置の有無である。

- 泥水式シールド工法は,切削された土砂を泥水とともに坑外まで流体輸送する工法である。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答1

1.泥水式シールド工法は,砂礫, 砂, シルト, 粘土層または互層で地盤の固結が緩く軟ら かい層や含水比が高く安定しない層など, 広範囲の土質に適するが, カッタースリットから取り込まれた巨礫は配管やポンプ閉塞を生ずるおそれがあるため, 礫除去装置で除去するか クラッシャーで破砕する必要がある。

2.3.4記述のとおり

No.30上水道の管布設工に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- 管の布設にあたっては, 受口のある管は受口を高所に向けて配管する。

- 鋳鉄管の切断は, 直管及び異形管ともに切断機で行うことを標準とする。

- ダクタイル鋳鉄管の据付けにあたっては、管体の表示記号を確認するとともに,管径。年号の記号を上に向けて据え付ける。

- 管周辺の埋戻しは, 片埋めにならないように敷き均して現地盤と同程度以上の密度となるように締め固める。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答2

1.記述のとおり

2.鋳鉄管の切断は, 直管は切断機で行うことを標準とするが, 曲管,T字管などの異形管は切断しない。

3.4記述のとおり

No.31下水道管路の耐震性能を確保するための対策に関する次の記述のうち,適当でないものはどれか。

- マンホールと管きょとの接続部における可とう継手の設置。

- 応力変化に抵抗できる管材などの選定。

- マンホールの沈下のみの抑制。

- 埋戻し土の液状化対策。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答3

1.マンホールと管きょとの接続部には曲げが生じ、 また地盤の液状化による変位を受ける場合があるので, 屈曲が可能な柔軟な構造の可とう継手を設置する。

2.管材は現在から 将来にわたり,当該地点で考えられる最大級の強さをもつ地震動であるレベル2地震動においても, 断面崩壊などに至らない耐力のものとする。

3.マンホールは,地盤の液状化によ る浮上りも発生するので, 沈下対策のみでなく, 浮上対策も行う。

4.埋戻し土の液状化対策としては、締固め度を90%以上確保する, 排水効果が確認された砕石を採用する, セメントやセメント系の固化剤の添加や生石灰や焼却灰などを添加して固化させる, 良質土の採用で液状化強度を向上するなどがある。

※問題番号No.32 ~No.42までの11問題のうちから6問題を選択し解答してください。

2019土木施工管理技士2級★過去問題No.32~42

No. 32労働者に対する賃金の支払いに関する次の記述のうち, 労働基準法上,正しいものはどれか。

- 賃金とは,賃金、給料, 手当など使用者が労働者に支払うものをいい, 賞与はこれに含まれない。

- 使用者は,労働者が災害を受けた場合に限り, 支払期日前であっても, 労働者が請求した既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。

- 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合には、使用者は, 休業期間中当該労働者に,その平均賃金の40%以上の手当を支払わなければならない。

- 使用者が労働時間を延長し,又は休日に労働させた場合には,原則として賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内で、割増賃金を支払わなければならない。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答4

1.労働基準法第11条に「賃金とは、賃金、給料, 手当, 賞与その他名称の如何を問わず, 労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう」と規定

2.同法第25条 (非常時払) に 「使用者は、労働者が出産, 疾病, 災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては,支払期日前であっても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない」と規定

3.同法第26条 (休業手当)に「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては,使用者は,休業期 間中当該労働者に,その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない」と規定

4.同法第37条 (時間外、休日及び深夜の割増賃金) 第1項により正しい。

No. 33年少者・女性の就業に関する次の記述のうち, 労働基準法上、誤っているものはどれか。

- 使用者は,満18歳に満たない者に, 運転中の機械の危険な部分の掃除, 注油, 検査 若しくは修繕をさせてはならない。

- 使用者は,交替制によって使用する満16歳以上の男性を除き, 原則として満18歳に満たない者を午後10時から午前5時までの間において使用してはならない。

- 使用者は,満18歳以上の女性を、地上又は床上における補助作業を除き, 足場の組立て、解体又は変更の業務に就かせてはならない。

- 使用者は,満16歳未満の女性を, 継続して8kg以上の重量物を取り扱う業務に就かせてはならない。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答3

1.労働基準法第62条 (危険有害業務の就業制限) 第1項により正しい。

2.同法第 61条(深夜業) 第1項により正しい。

3.同法第64条の3 (危険有害業務の就業制限) に 「使用者は,妊娠中の女性及び産後一年を経過しない女性(以下「妊産婦」という。)を,重量物を取り扱う業務, 有害ガスを発散する場所における業務その他妊産婦の妊娠,出産,哺育等に有害な業務に就かせてはならない」 及び女性労働基準規則第2条 (危険有害業務の就 業制限の範囲等) 第1項第15号に 「足場の組立て, 解体又は変更の業務(地上又は床上にお ける補助作業の業務を除く)」と規定されており、 就業制限の対象は妊産婦である。

4.同法第62条(危険有害業務の就業制限) 第1項及び年少者労働基準規則第7条 (重量物を取り扱う業務)により正しい

| 年齢及び性 |

重量(単位㎏) |

| 断続作業の場合 |

継続作業の場合 |

| 満16歳未満 |

女性 |

12 |

8 |

| 男性 |

15 |

10 |

| 満16歳以上満18歳未満 |

女性 |

25 |

15 |

| 男性 |

30 |

20 |

No. 34労働安全衛生法上, 作業主任者を選任すべき作業に該当しないものは,次のうちどれか。

- つり上げ荷重5t以上の移動式クレーンの運転作業 (道路上を走行させる運転を除く)

- 高さが5m以上のコンクリート造の工作物の解体又は破壊の作業

- 潜函工法その他の圧気工法で行われる高圧室内作業

- 土止め支保工の切りばり又は腹起こしの取付け又は取り外しの作業

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答1

作業主任者を選任すべき作業(労働安全衛生法施行令第6条 (作業主任者を選任すべき作業)に規定)

1.クレーンの運転作業は, 労働安全衛生法第61条 (就業制限), 同 法施行令第20条 (就業制限に係る業務) 第1項第7号, クレーン等安全規則第67条 (特別 の教育) 及び第68条 (就業制限) より, 5t以上は移動式クレーン運転士免許取得者, 1t以上~5t未満は小型移動式クレーン運転技能講習修了者, 1t未満は特別教育修了者でなければならない。(作業主任者は該当しない)

2.第155号に規定

3.第1号に規定

4.第10号に規定

No. 35建設業法に関する次の記述のうち, 誤っているものはどれか。

- 発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は, 主任技術者又は監理技術者 を置かなければならない。

- 主任技術者及び監理技術者は,当該建設工事の施工計画の作成などの他,当該建設 工事に関する下請契約の締結を行わなければならない。

- 発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は, 下請契約の請負代金額が政 令で定める金額以上になる場合, 監理技術者を置かなければならない。

- 工事現場における建設工事の施工に従事する者は, 主任技術者又は監理技術者がそ の職務として行う指導に従わなければならない。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答2

1.建設業法第26条(定義) 第1項及び第2項により正しい。

2.同法第26条の3(主任技術者及び監理技術者の職務等) に「主任技術者及び監理技術者は,工事現場における建設工事を適正に実施するため,当該建設工事の施工計画の作成, 工程管理、品質管理その他 の技術上の管理及び当該建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を誠実に行わなければならない」と規定されており, 下請契約の締結は職務ではない。

3.同法第26 条 (主任技術者及び監理技術者の設置等) 第2項及び同法施行令第2条に 「発注者から直接 建設工事を請け負った特定建設業者は,当該建設工事を施工するために締結した下請契約の 請負代金の総額が4000万円 (建築工事業の場合は6000万円) 以上になる場合においては,監理技術者を置かなければならない」 と規定されており正しい。

4.同法第26条の3(主 任技術者及び監理技術者の職務等) 第2項により正しい。

No.36 道路法に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。

- 道路上の規制標識は,規制の内容に応じて道路管理者又は都道府県公安委員会が設 置する。

- 道路管理者は, 道路台帳を作成しこれを保管しなければならない。

- 道路案内標識などの道路情報管理施設は, 道路附属物に該当しない。

- 道路の構造に関する技術的基準は, 道路構造令で定められている。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答3

1.道路標識, 区画線及び道路標示に関する命令第4条 (設置者の区分) 第1項及び第2項により正しい。

2.道路法第28条 (道路台帳) 第1項により正しい。

3.同法第2 条(用語の定義) 第2項第4号より, 道路情報管理施設は道路の附属物である。

4.道路 構造令第1条 (この政令の趣旨) により正しい。

No. 37河川区域内における河川管理者の許可に関する次の記述のうち, 河川法上, 正しいものはどれか。

- 河川の上空に送電線を架設する場合は, 河川管理者の許可を受ける必要はない。

- 取水施設の機能を維持するために取水口付近に堆積した土砂等を排除する場合は, 河川管理者の許可を受ける必要はない。

- 河川の地下を横断して下水道管を設置する場合は, 河川管理者の許可を受ける必要 はない。

- 道路橋の橋脚工事を行うための工事資材置場を河川区域内に新たに設置する場合は, 河川管理者の許可を受ける必要はない。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答2

1.3.河川法第24条 (土地の占用の許可) に 「河川区域内の土地 (河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地を除く。) を占用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより, 河川管理者の許可を受けなければならない」と規定されており,この規定は地表面だけではなく、 上空や地下にも適用される。

2.同法第27条 (土地の掘削等の 許可)第1項に 「河川区域内の土地において土地の掘削, 盛土若しくは切土その他土地の形 状を変更する行為又は竹木の栽植若しくは伐採をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより,河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし, 政令で定める軽易な行 為については、この限りでない」と規定されている。 この政令で定める軽易な行為は,同法 施行令第15条の4第1項及び同項第2号に「工作物の新築等に関する河川管理者許可を受けて設置された取水施設又は排水施設の機能を維持するために行う取水口又は排水口の付近に 積もった土砂等の排除」と規定されており, 取水施設の機能を維持するために取水口付近に 堆積した土砂等を排除する場合は, 河川管理者から許可を必要としない。

4.同法第26条 (工作物の新築等の許可) 第1項に 「河川区域内の土地において工作物を新築し, 改築し,又 は除却しようとする者は、 国土交通省令で定めるところにより, 河川管理者の許可を受けな ければならない。 河川の河口附近の海面において河川の流水を貯留し,又は停滞させるため の工作物を新築し, 改築し, 又は除却しようとする者も、同様とする」と規定されており、こ の規定は一時的な仮設工作物にも適用される。

No. 38建築基準法に関する次の記述のうち, 誤っているものはどれか。

- 容積率は,敷地面積の建築物の延べ面積に対する割合をいう。

- 建築物の主要構造部は, 壁, 柱, 床, はり、屋根又は階段をいう。

- 建築設備は, 建築物に設ける電気,ガス, 給水, 冷暖房などの設備をいう。

- 建ぺい率は,建築物の建築面積の敷地面積に対する割合をいう。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答1

1.建築基準法第52条 (容積率) 第1項に 「建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合 (後略)」と規定されている。

2.同法第2条 (用語の定義) 第5号により正しい。

3.同条第3号により正しい。

4.同法第53条 (建蔽率) 第1項により正しい。

No. 39火薬類の取扱いに関する次の記述のうち, 火薬類取締法上, 誤っているも のはどれか。

- 火薬庫内には, 火薬類以外の物を貯蔵しない。

- 火薬庫の境界内には, 爆発, 発火, 又は燃焼しやすい物を堆積しない。

- 火薬類を収納する容器は, 木その他電気不良導体で作った丈夫な構造のものとし, 内 面には鉄類を表さない。

- 固化したダイナマイト等は、もみほぐしてはならない。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答4

1.火薬類取締法施行規則第21条 (貯蔵上の取扱い) 第1項第3号により正しい。

2.同項第2号により正しい。

3.同規則第51条 (火薬類の取扱い) 第1号により正しい。

4.同項第7号に 「固化したダイナマイト等は、もみほぐすこと」と規定されている。

No. 40騒音規制法上, 指定地域内における特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者が行う, 特定建設作業の実施に関する届出先として、正しい ものは次のうちどれか。

- 環境大臣

- 都道府県知事

- 市町村長

- 労働基準監督署長

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答3

騒音規制法上, 特定建設作業の実施に関する届出先 騒音規制法第14条 (特定建設作業の実施の届出) 第1項に 「指定地域内において特定建設作 業を伴う建設工事を施工しようとする者は、当該特定建設作業の開始の日の7日前までに, 環境省令で定めるところにより, 次の事項を市町村長に届け出なければならない。 ただし, 災 害その他非常の事態の発生により特定建設作業を緊急に行う必要がある場合は、この限りでない。

【届け出事項】

- 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

- 建設工事の目 的に係る施設又は工作物の種類

- 特定建設作業の場所及び実施の期間

- 騒音の防止の方法

- その他環境省令で定める事項

No.41振動規制法上,指定地域内において特定建設作業の対象とならない作業は, 次のうちどれか。 ただし、当該作業がその作業を開始した日に終わるものを除く。

- 油圧式くい抜機を除くくい抜機を使用する作業

- 1日の2地点間の最大移動距離が50mを超えない手持式ブレーカによる取り壊し作 業

- 1日の2地点間の最大移動距離が50mを超えない舗装版破砕機を使用する作業

- 鋼球を使用して工作物を破壊する作業

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答2

振動規制法第2条第3項に規定されている 「特定建設作業」 は,次の表に掲げる作業である。 ただし,当該作業がその作業を開始した日に終わるものは除かれる。 (別表第2(振動規制法施行令第2条関係))

- くい打機 (もんけん及び圧入式くい打機を除く。), くい抜機 (油圧式くい抜機を除く。)又は くい打くい抜機 (圧入式くい打くい抜機を除く。) を使用する作業

- 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業

- 舗装版破砕機を使用する作業 (作業地点が連続的に移動する作業にあっては, 1日における当

- 該作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る。)

- ブレーカ (手持式のものを除く。) を使用する作業 (作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る。)

No.42港則法上, 特定港で行う場合に港長の許可を受ける必要のないものは,次のうちどれか。

- 特定港内又は特定港の境界附近で工事又は作業をしようとする者

- 船舶が,特定港において危険物の積込, 積替又は荷卸をするとき

- 特定港内において使用すべき私設信号を定めようとする者

- 船舶が,特定港を出港しようとするとき

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答4

1.港則法第31条 (工事等の許可及び進水等の届出) 第1項により、港長の許可が必要

2.同法第23条第1項により, 港長の許可が必要

3.同法第29条により港長の許可が必要

4.同法第4条 (入出港の届出) に, 「船舶は,特定港に入港したとき又は特定港を出港しようとするときは, 港長に届け出なければならない」と規定されている。

※問題番号No.43 ~ No.61 までの19問題は必須問題ですから全問題を解答してください。

2019土木施工管理技士2級★過去問題No.43~61

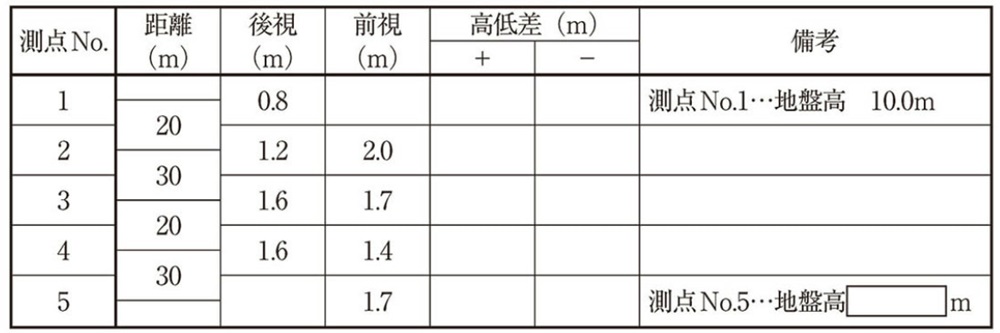

No. 43測点 No.1から測点No.5 までの水準測量を行い, 下表の結果を得た。 測点No.5の地盤高は,次のうちどれか。

【水準測量の結果】

- 7.6m

- 8.0m

- 8.4m

- 9.0m

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

| 測点No. |

距離

(m)

|

後視

(m)

|

前視

(m)

|

高低差(m) |

備考 |

| 昇(+) |

降(‐) |

| No.1 |

|

0.8 |

|

|

|

測点No.1…地盤高10.0m |

| No.2 |

20 |

1.2 |

2.0 |

|

1.2 |

|

| No.3 |

30 |

1.6 |

1.7 |

|

0.5 |

|

| No.4 |

20 |

1.6 |

1.4 |

0.2 |

|

|

| No.5 |

30 |

|

1.7 |

|

0.1 |

測点No.5…地盤高8.4m |

解答3

それぞれ測点の地盤高は次の通りとなる。

No.2:10.0m (No.1の地盤高) + (0.8m (No.1 の後視)‐2.0m (No.2の前視))=8.8m

No.3:8.8m (No.2の地盤高) + (1.2m (No.2の後視)‐1.7m (No.3の前視))=8.3m

No.4:8.3m (No.3の地盤高) + (1.6m (No.3の後視)‐1.4m (No.4の前視))=8.5m

No.5:8.5m(No.4の地盤高) + (1.6m (No.4 の後視) -1.7m (No.5の前視))=8.4m

【別解】 表の高低差の総和を,測点No.1の地盤高10.0mに足してもよい。 10.0m + (0.2m+ (-1.2m-0.5m-0.1m)) = 8.4m

No. 44公共工事標準請負契約約款に関する次の記述のうち, 誤っているものはどれか。

- 設計図書において監督員の検査を受けて使用すべきものと指定された工事材料の検 査に直接要する費用は, 受注者が負担しなければならない。

- 受注者は工事の施工に当たり, 設計図書の表示が明確でないことを発見したときは, ただちにその旨を監督員に通知し, その確認を請求しなければならない。

- 発注者は,設計図書において定められた工事の施工上必要な用地を受注者が工事の 施工上必要とする日までに確保しなければならない。

- 工事材料の品質については,設計図書にその品質が明示されていない場合は,上等の品質を有するものでなければならない。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答4

1.公共工事標準請負契約約款第13条 (工事材料の品質及び検査等) 第2項により正しい。

2.同約款第18条 (条件変更等) 第1項第3号により正しい。

3.同約款第16条(工 事用地の確保等) 第1項により正しい。

4.同約款第13条 (工事材料の品質及び検査等) 第1項に 「工事材料の品質については, 設計図書に定めるところによる。 設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては,中等の品質を有するものとする」と規定されている。

No. 45下図は道路橋の断面図を示したものであるが, (イ) ~ (ニ)の構造名称に 関する次の組合せのうち, 適当なものはどれか。

【道路橋の断面図】

- (イ)地覆・・・(ロ)横桁・・・(ハ)床版・・・(二)高欄

- (イ)高欄・・・(ロ)床版・・・(ハ)地覆・・・(二)横桁

- (イ)横桁・・・(ロ)床版・・・(ハ)地覆・・・(二)高欄

- (イ)高欄・・・(ロ)地覆・・・(ハ)床版・・・(二)横桁

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答2

(イ)は高欄、(ロ)は床版, (ハ)は地覆, (二)は横桁

No.46 建設機械に関する次の記述のうち,適当でないものはどれか。

- 振動ローラは, 鉄輪を振動させながら砂や砂利などの転圧を行う機械で,ハンドガイド型が最も多く使用されている。

- スクレーパは,土砂の掘削・積込み、運搬、敷均しを一連の作業として行うことができる。

- ブルドーザは,土砂の掘削 押土及び短距離の運搬に適しているほか, 除雪にも用いられる。

- スクレープドーザは, ブルドーザとスクレーパの両方の機能を備え, 狭い場所や軟弱地盤での施工に使用される。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答1

1.振動ローラは、車輪内においた起振機により転圧輪を強制振動させ, 土粒子を揺すぶって土粒子間の変形抵抗を小さくし粒子自身の移動を容易にしながら自重によって締め固める機械のこと。 比較的小型でも高い締固め効果があり、適応性も広いことから最も多く使用されている。ハンドガイド型は手押しの小型振動ローラで,狭い道路などで使用される。(最も多く使用という部分が×)

2.3.4記述のとおり

No.47施工計画に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- 環境保全計画は、法規に基づく規制基準に適合するように計画することが主な内容である。

- 事前調査は、契約条件・設計図書を検討し, 現地調査が主な内容である。

- 調達計画は,労務計画,資材計画,安全衛生計画が主な内容である。

- 品質管理計画は,設計図書に基づく規格値内に収まるよう計画することが主な内容である。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答3 1.2記述のとおり

3. 調達計画は,外注計画(下請発注),労務計画,資材計画・機械計画ならびに輸送計画が主な内容である

4.記述のとおり

No.48公共工事において建設業者が作成する施工体制台帳及び施工体系図に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- 施工体制台帳は, 下請負人の商号又は名称などを記載し, 作成しなければならない。

- 施工体系図は、変更があった場合には, 工事完成検査までに変更を行わなければな らない。

- 施工体系図は, 工事関係者及び公衆が見やすい場所に掲げなければならない。

- 施工体制台帳は,その写しを発注者に提出しなければならない。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答2

1.建設業法第24条の7 (施工体制台帳及び施工体系図の作成等) 第1項により正しい。

2.「施工体制台帳の作成等について(通知)」(平成7年6月20日付け建設省経建発第147 号)一.作成建設業者の義務 (8) 施工体系図 2に 「(前略) 工期の進行により表示すべき下請負人に変更があったときには、速やかに施工体系図を変更して表示しておかなければならない」と記されている。

3.建設業法第24条の7第4項, 及び公共工事の入札及び契 約の適正化の促進に関する法律第15条 (施工体制台帳の作成及び提出等) 第1項により正しい。

4.公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第15条第2項により正しい。

No.49 建設機械の作業に関する次の記述のうち,適当でないものはどれか。

- トラフィカビリティーとは、 建設機械の走行性をいい,一般にN値で判断される。

- 建設機械の作業効率は,現場の地形, 土質, 工事規模などの現場条件により変化する。

- リッパビリティーとは, ブルドーザに装着されたリッパによって作業できる程度をいう。

- 建設機械の作業能力は,単独の機械又は組み合された機械の時間当たりの平均作業量で表される。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答1

1.トラフィカビリティーとは, 軟弱地盤上の建設機械の走行性の程度をいい, コーン指数 (qc) で表される。N値は、標準貫入試験により求められ, 地盤の 硬さや締まり具合、支持層の位置の判定に利用される。

2.3.4記述のとおり

No.50 工程管理に関する次の記述のうち,適当でないものはどれか。

- 工程表は,工事の施工順序と所要の日数などを図表化したものである。

- 工程計画と実施工程の間に差が生じた場合は, あらゆる方面から検討し, また原因がわかったときは,速やかにその原因を除去する。

- 工程管理にあたっては, 実施工程が工程計画より, やや上まわるように管理する。

- 工程表は,施工途中において常に工事の進捗状況が把握できれば,予定と実績の比較ができなくてもよい。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答4

1.2.3記述のとおり

4.工程表は、常に工事の進捗状況を把握して予定と実績を比較できるようにし, ずれを早期に発見し、必要な是正措置が適切に講じられるようにしておく。

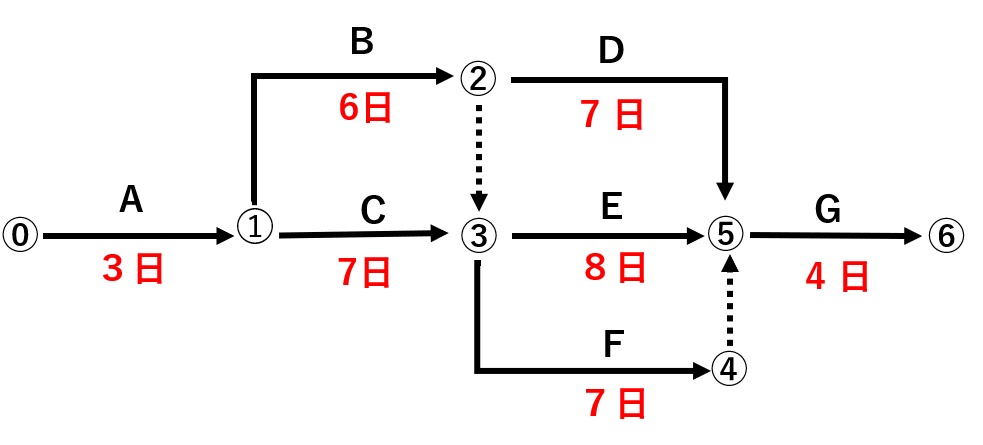

No. 51下図のネットワーク式工程表に示す工事のクリティカルパスとなる日数は, 次のうちどれか。 ただし,図中のイベント間のA〜Gは作業内容, 数字は作業日数を表す。

【ネットワーク工程表】

- 21日

- 22日

- 23日

- 24日

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答2

各経路の所要日数

⓪⇒➀⇒②⇒⑤⇒⑥=20日

⓪⇒➀⇒②⇒③⇒⑤⇒⑥=21日

⓪⇒➀⇒②⇒③⇒④⇒⑤⇒⑥=20日

⓪⇒➀⇒③⇒⑤⇒⑥=22日

⓪⇒➀⇒③⇒④⇒⑤⇒⑥=21日

No.52 保護帽の使用に関する次の記述のうち,適当でないものはどれか。

- 保護帽は,頭によくあったものを使用し、 あごひもは必ず正しく締める。

- 保護帽は,見やすい箇所に製造者名, 製造年月日等が表示されているものを使用す る。

- 保護帽は,大きな衝撃を受けた場合でも、外観に損傷がなければ使用できる。

- 保護帽は,改造あるいは加工したり, 部品を取り除いてはならない。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答3

1.記述のとおり

2.保護帽は, 労働安全衛生法第42条の規定に基づく厚生労働省告示 「保護帽の規格」 第9条(表示) により正しい。

3.保護帽は,一度でも大きな衝撃を受けたものは,外観に損傷がなくても使用しない。

4.記述のとおり

No.53高さ2m以上の足場 (つり足場を除く) に関する次の記述のうち,労働安 全衛生法上, 誤っているものはどれか。

- 作業床の手すりの高さは, 85cm以上とする。

- 足場の床材が転位し脱落しないように取り付ける支持物の数は, 2つ以上とする。

- 作業床より物体の落下のおそれがあるときに設ける幅木の高さは, 10cm以上とす る。

- 足場の作業床は, 幅20cm以上とする。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答4

1.労働安全衛生規則第552条 (架設通路) 第1項第4号イにより正しい。

2.同規則 第563条(作業床) 第1項5号により正しい。

3.同条同項第6号により正しい。

4.同条同項2号イに 「幅は, 40cm以上とすること」と規定されている。

No. 54移動式クレーンを用いた作業において, 事業者が行うべき事項に関する次の記述のうち, クレーン等安全規則上, 誤っているものはどれか。

- 運転者や玉掛け者が, つり荷の重心を常時知ることができるよう, 表示しなければ ならない。

- 強風のため, 作業の実施について危険が予想されるときは,作業を中止しなければ ならない。

- アウトリガー又は拡幅式のクローラは,原則として最大限に張り出さなければなら ない。

- 運転者を,荷をつったままの状態で運転位置から離れさせてはならない。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答1

1.クレーン等安全規則第24条の2 (定格荷重の表示等) に 「事業者は,クレーンを用いて作業を行うときは,クレーンの運転者及び玉掛けをする者が当該クレーンの定格荷重を常時知ることができるよう, 表示その他の措置を講じなければならない」と規定されている。

2.同規則第31条の2 強風時の作業中止) により正しい。

3.同規則第75条の5(アウトリガー等の張り出し) により正しい。

4.同規則第32条 (運転位置からの離脱の禁止) 第1項により正しい。

No. 55高さ5m以上のコンクリート造の工作物の解体作業にともなう危険を防止するために事業者が行うべき事項に関する次の記述のうち, 労働安全衛生法上、誤っているものはどれか。

- 作業計画には, 作業の方法及び順序, 使用する機械等の種類及び能力等が記載され ていなければならない。

- 強風,大雨, 大雪等の悪天候のため、 作業の実施について危険が予想されるときは, コンクリート造の工作物の解体等作業主任者の指揮に基づき作業を行わせなければな らない。

- 物体の飛来等により労働者に危険が生ずるおそれのある箇所に、解体用機械の運転者以外の労働者を立ち入らせない。

- 外壁, 柱等の引倒し等の作業を行うときは, 引倒し等について一定の合図を定め、 関係労働者に周知させなければならない。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答2

1.労働安全衛生規則第517条の14 ( 調査及び作業計画) 第2項により正しい。

2.同規則第517条の15(コンクリート造の工作物の解体等の作業) に「事業者はコンクリート 造の工作物 (その高さが5m以上であるものに限る。) の解体又は破壊の作業を行うときは, 次の措置を講じなければならない」 及び第2号に 「強風、大雨, 大雪等の悪天候のため, 作 業の実施について危険が予想されるときは,当該作業を中止すること」と規定されている。

3.同規則第171条の6 (立入禁止等) 第1号により正しい。

4.同規則第517条の16 (引倒し等の作業の合図) 第1項により正しい。

No.56  に関する次の記述のうち,適当なものはどれか。

に関する次の記述のうち,適当なものはどれか。

管理図は,ロットの最大値と最小値との差により作成し, R管理図はロットの平均値により作成する。

管理図は,ロットの最大値と最小値との差により作成し, R管理図はロットの平均値により作成する。- 管理図は通常連続した柱状図で示される。

- 管理図上に記入した点が管理限界線の外に出た場合は,原則としてその工程に異常があると判断しなければならない。

では, 連続量として測定される計数値を扱うことが多い。

では, 連続量として測定される計数値を扱うことが多い。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答3

1.管理図は,ロットの平均値により作成し, R管理図はロットの最大値と最小値との差により作成する。

2.管理図は, 連続した観測値もしくは群(ロット) のある統計量の値を, 通常は時間順またはサンプル順にプロットしたもので,上方管理限界線及び下方管理限界線をもつ図である。

3.記述のとおり

4.  では, 測定された計数値を群分けし,群の平均値(

では, 測定された計数値を群分けし,群の平均値( ) と群のばらつきの範囲 (R) を管理する。

) と群のばらつきの範囲 (R) を管理する。

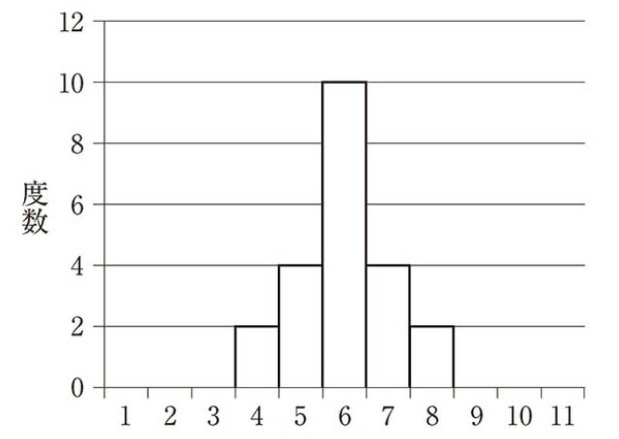

No. 57測定データ (整数) を整理した下図のヒストグラムから読み取れる内容に 関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

【ヒストグラム】

- 測定されたデータの最大値は, 8である。

- 測定されたデータの平均値は, 6である。

- 測定されたデータの範囲は, 4である。

- 測定されたデータの総数は, 18である。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答4

ヒストグラムは, 横軸をいくつかのクラス (データ範囲)に分け、各クラスに入るデータの 数を度数として縦軸に積み重ねて表した棒グラフである。

図より, 最大値は 8最小値は4, 範囲(最大値 - 最小値) は4

データの総数は, 4のクラスに2個,5のクラスに4 個,6のクラスに10個, 7のクラスに4個, 8のクラスに2個の合計22個

平均値は (4 x 2 + 5 × 4 + 6 × 10 + 7 × 4 + 8 × 2) 22=6

よって 4.が適当でない。

No.58 盛土の締固めの品質に関する次の記述のうち,適当でないものはどれか。

- 最もよく締まる含水比は,最大乾燥密度が得られる含水比で施工含水比である。

- 締固めの品質規定方式は,盛土の締固め度などを規定する方法である。

- 締固めの工法規定方式は、 使用する締固め機械の機種や締固め回数などを規定する方法である。

- 締固めの目的は, 土の空気間げきを少なくし吸水による膨張を小さくし, 土を安定した状態にすることである。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答1

1.最もよく締まる含水比は, 最大乾燥密度が得られる含水比で最適含水比といい, ある一 定のエネルギーにおいて最も効率よく土を密にすることができる。

2.3.4記述のとおり

No.59呼び強度24, スランプ 12cm, 空気量4.5% と指定したレディーミクストコ ンクリート (JIS A 5308) の受入れ時の判定基準を満足しないものは,次 のうちどれか。

- 3回の圧縮強度試験結果の平均値は, 25N/mm2である。

- 1回の圧縮強度試験結果は, 19N/mm2である。

- スランプ試験の結果は, 10.0cmである。

- 空気量試験の結果は, 3.0%である。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答2

1.2. 圧縮強度試験に関しては, JIS A 5308 に「圧縮強度試験を行ったとき, 強度は次の規定を満足しなければならない。 なお強度試験における供試体の材齢は,呼び強度を保証 する材齢の指定がない場合は28日指定がある場合は購入者が指定した材齢とする。

【圧縮強度】

- 1回の試験結果は、購入者が指定した呼び強度の強度値の85%以上でなければならない。

- 3回の試験結果の平均値は、購入者が指定した呼び強度の強度値以上でなければならない

呼び強度24の場合、1回の試験結果は20.4N/mm2以上,3回の 試験結果の平均値は24N/mm2以上でなければならない。

3. スランプ試験は, フレッシュ コンクリートの軟らかさの程度を測定するもので、スランプ値とその許容差は次表の通りで あり,スランプ12cmの場合の許容値は9.5~14.5cmとなる。

| スランプ値 |

スランプ許容差 |

| 2.5cm |

±1 |

| 5cm~6.5cm※1 |

±1.5 |

| 8cm以上18cm以下 |

±2.5 |

| 21cm |

±1.5※2 |

※1)コンクリート標準示方書では5以上8未満

※2)呼び強度27以上で、高性能AE減水剤を使用する場合は基準を±2.0とする。

4.のコンクリートの種類による空気量及び許容差は次表の通りであり, 空気量4.5の場合の 許容値は3.0~6.0%となる。

| 種類 |

空気量 |

空気量の許容差 |

| 普通コンクリート |

4.5 |

1.5 |

| 軽量コンクリート |

5.0 |

| 舗装コンクリート |

4.5 |

| 高強度コンクリート |

4.5 |

No. 60建設工事における地域住民の生活環境の保全対策に関する次の記述のうち, 適当なものはどれか。

- 振動規制法上の特定建設作業においては, 規制基準を満足しないことにより周辺住民の生活環境に著しい影響を与えている場合には,都道府県知事より改善勧告, 改善 命令が出される。

- 振動規制法上の特定建設作業においては、住民の生活環境を保全する必要があると認められる地域の指定は, 市町村長が行う。

- 施工にあたっては、あらかじめ付近の居住者に工事概要を周知し, 協力を求めるとともに, 付近の居住者の意向を十分に考慮する必要がある。

- 騒音・振動の防止策として, 騒音・振動の絶対値を下げること及び発生期間の延伸を検討する。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答3

【地域住民の生活環境の保全対策】

1.振動規制法第15条 (改善勧告及び改善命令) 第1項に 「市町村長は、指定地域内において行われる特定建設作業に伴って発生する振動が環境省令で定める基準に適合しないこと によりその特定建設作業の場所の周辺の生活環境が著しく損なわれると認めるときは,当該建設工事を施工する者に対し, 期限を定めて、その事態を除去するために必要な限度におい て、振動の防止の方法を改善し,又は特定建設作業の作業時間を変更すべきことを勧告することができる」と規定されている。

2.同法第3条 (地域の指定) 第1項に 「都道府県知事は、住居が集合している地域, 病院又は学校の周辺の地域その他の地域で振動を防止する ことにより住民の生活環境を保全する必要があると認めるものを指定しなければならない」と規定されている。

3.建設工事公衆災害防止対策要綱土木工事編 第1章総則 第8付近居住者への周知により正しい。

4.建設工事に伴う騒音振動対策技術指針 1総論 第4章 対策の基本事項第2項に 「騒音、振動対策については, 騒音、振動の大きさを下げるほか, 発生期間を短縮するなど全体的に影響の小さくなるように検討しなければならない」と規定されている。

No. 61「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」 (建設リサイクル法)に 定められている特定建設資材に該当しないものは、 次のうちどれか。

- アスファルトコンクリート

- 木材

- コンクリート

- 建設発生土

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答4

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 (建設リサイクル法) 第2条(定義) 第5項 及び同法施行令第1条 (特定建設資材) より 特定建設資材は➀コンクリート, ②コンク リート及び鉄から成る建設資材, ③木材, ④アスファルトコンクリート」と規定されている。

【関連カテゴリー】

2級土木施工管理技士★過去問(無料)

![]() に関する次の記述のうち,適当なものはどれか。

に関する次の記述のうち,適当なものはどれか。 管理図は,ロットの最大値と最小値との差により作成し, R管理図はロットの平均値により作成する。

管理図は,ロットの最大値と最小値との差により作成し, R管理図はロットの平均値により作成する。 では, 連続量として測定される計数値を扱うことが多い。

では, 連続量として測定される計数値を扱うことが多い。