H30年度後期(2018)2級土木施工管理技士★学科(第一次検定)の過去問題です。

また図解等は引用またはオリジナルで改めて作成しています。

そのほかの過去問については、まとめ記事 でご確認ください。

お気づきの点(ミス・要修正事項)などありましたら、コメントください。

よろしくお願いいたします。

※問題番号 No.1~No.11までの11問題のうちから9問題を選択し解答してください。

No. 1土質調査に関する次の試験方法のうち, 原位置試験はどれか。

突き固めによる土の締固め試験 土の含水比試験 スウェーデン式サウンディング試験 土粒子の密度試験

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答3

1.突固めによる土の締固め試験は、 試料土の含水比を変化させて突き固め, 締固め土の乾 燥密度と含水比の関係を調べる室内試験

2.土の含水比試験は,自然状態の土を 110°Cで炉乾燥させ、乾燥前後の質量差から含水比を求める室内試験

3.スウェー デン式サウンディング試験は,専用ロッドの先端にスクリューポイントを取り付け,錘を載せて回転させながら地中に差し込み, 一定量が貫入する半回転数から土の硬軟や、締まり具合を判定する原位置試験

4.土粒子の密度試験 は,土粒子の質量を炉乾燥して求め、その体積を,比重ビン (ピクノメータ) を用いて同体 積の水の質量の測定により求める室内試験

No. 2「土工作業の種類」と「使用機械」 に関する次の組合せのうち, 適当でないものはどれか。

[土工作業の種類]・・・[使用機械]

掘削・積込み・・・ トラクターショベル 掘削・運搬・・・スクレーパ 敷均し・整地・・・モータグレーダ 伐開・除根・・・タンパ

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答4

1.掘削・積込みは, ショベル系掘削機やトラクターショベルが適している。 トラクターシ ョベルは,前方に取り付けたバケットで掘削, 積込み, 運搬を行う機械である。

2.掘削・ 運搬は, ブルドーザ, スクレープドーザ, スクレーパが適している。 スクレーパは,掘削(エ プロン, カッティングエッジ) ・土溜め (ボウル)・排土 (エジェクタ) の機構を備え,掘削, 積込み, 運搬, まき出しの一連の作業を1台でこなせる機械である。

3.敷均し・整地は, ブ ルドーザ, モータグレーダが適している。 モータグレーダは, 前後の車軸の間にブレード (土工板)を備え,ブレードによって地表等の軽切削や材料の混合, 敷均し,整形等を行う機械である。

4.伐開・除根は, ブルドーザ, レーキドーザ, バックホウが適している。 ブルド ーザは前面に取り付けた排土板により, 掘削, 運搬,整地, 敷均し、締固めや伐開・除根を 行う機械である。 タンパは小型の地盤締固め機械である。

No.3一般にトラフィカビリティーはコーン指数qc (kN/m2) で示されるが,普 通ブルドーザ (15t級程度)が走行するのに必要なコーン指数は,次のうちどれか。

50(kN/m2)以上 100kN/m2)以上 300 (kN/m2)以上 500 (kN/m2)以上

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答4

道路土工要綱によると, ブルドーザの走行に必要なコーン指数は次表のとおり

建設機械の種類 建設機械の接地圧(kN/㎡) コーン指数qc(kN/㎡)

超湿地ブルドーザ

15~23

200以上

湿地ブルドーザ

22~43

300以上

普通ブルドーザ(15t級度)

50~60

500以上

普通ブルドーザ(21t級度)

60~100

700以上

No.4軟弱地盤における次の改良工法のうち, 表層処理工法に該当するものはどれか。

薬液注入工法 サンドコンパクションパイル工法 サンドマット工法 プレローディング工法

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答3

薬液注入工法は、セメントミルクや水ガラス等の薬液を地盤に注入し, 土粒子の間隙に 浸透・固化させ, 地盤強化や透水性の改良を行う工法サンドコンパクションパ イル工法は、軟弱地盤中に振動あるいは衝撃により砂を打ち込み, 締め固めた砂杭を造成するとともに, 軟弱層を締め固める工法である。 砂杭の支持力により軟弱層に加わる荷重が軽減され, 圧密沈下量が減少する。

サンドマット工法は, 軟弱地盤表面に厚さ0.5~1.2m 程度の砂を敷設し、 軟弱層の圧密のための上部排水の促進と, 施工機械のトラフィカビリティーの確保をはかる表層処理工法 で、ドレーン工法用排水路として採用されることが多い。プレローディング工法は、盛土や構造物の計画地盤に, 盛土等によりあらかじめ 荷重を載荷して圧密を促進させ,その後, 構造物を施工することにより構造物の沈下を軽減する工法である。 サンドマットが併用される。

No.5コンクリートで使用される骨材の性質に関する次の記述のうち, 適当なものはどれか。

すりへり減量が大きい骨材を用いたコンクリートは、コンクリートのすりへり抵抗 性が低下する。 吸水率が大きい骨材を用いたコンクリートは,耐凍害性が向上する。 骨材の粒形は, 球形よりも偏平や細長がよい。 骨材の粗粒率が大きいと, 粒度が細かい。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答1

1.すりへり減量は, 骨材の耐摩耗性 (すりへり抵抗性) を判定するすりへり試験によって 測定され, 舗装やダムコンクリートの骨材は、すりへり減量が小さい (すりへり抵抗性が高い) ものが要求される。

2.吸水率が大きい骨材 は、一般的に多孔質で強度が小さく,多孔質な粒子はコンクリートの耐凍害性を損なう原因となる。

3.骨材の粒形は、球形に近いほど流動抵抗が少なく, ワーカビリティーが向上する。 骨材の粒形判定には実積率が用いられ,実積率が大きいほど球形に近い。

4. 粒度とは、骨材の大小粒の混合の程度をいい, JIS A 1102によるふるい分け試験結果から, 粗粒率や粒度曲線によって表される。粗粒率が大きいほど粒度が大きい。

No. 6フレッシュコンクリートの「性質を表す用語」 と 「用語の説明」 に関する次の組合せのうち, 適当でないものはどれか。

[性質を表す用語]・・・ [用語の説明]

ワーカビリティー・・・コンクリートの打込み, 締固めなどの作業のしやすさ コンシステンシー・・・コンクリートのブリーディングの発生のしやすさ ポンパビリティー・・・コンクリートの圧送のしやすさ フィニッシャビリティー・・・コンクリートの仕上げのしやすさ

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答2

JIS A 0203 (コンクリート用語) には次のように定義されている。

1.ワーカビリティーは, 材料分離を生じさせることなく,運搬・打込み ・ 締固め・仕上げ等の作業が容易にできる程度を表す。

2.コンシステンシーは,フレッシュコンクリート, フレッシュモルタル及びフレッシュペーストの変形又は流動に対する抵抗性を表す。

3.ポンパビリティーは,ポンプ 圧送性のことであり, フレッシュコンクリート又はフレッシュモルタルを圧送するときの圧送の難易性を示す。

4.フィニッシャビリティーは, コンクリートの打上り面を要求された平滑さに仕上げようとする場合,その作業性の難易を示す。

No. 7コンクリートの施工に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

内部振動機で締固めを行う際の挿入時間の標準は, 5~15秒程度である。 コンクリートを2層以上に分けて打ち込む場合は、気温が25°Cを超えるときの許容 打重ね時間間隔は2時間以内とする。 内部振動機で締固めを行う際は、下層のコンクリート中に10cm程度挿入する。 コンクリートを打ち込む際は, 1層当たりの打込み高さを80cm以下とする。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答4

1.2.3記述のとおり

4.コンクリートの1層あたりの打込み高さ は,内部振動機の性能等を考慮し, 40~50cm以下とする。

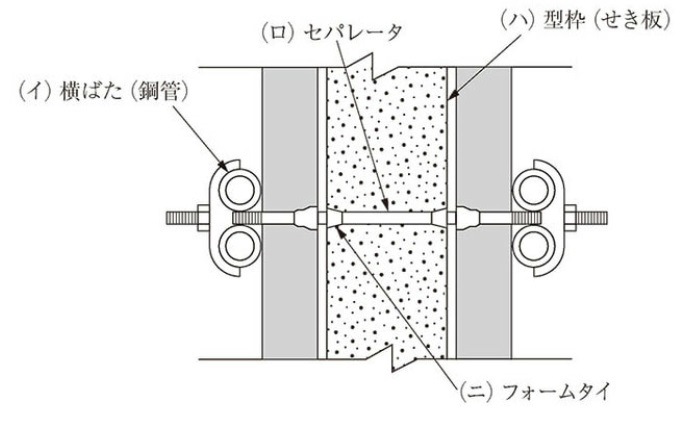

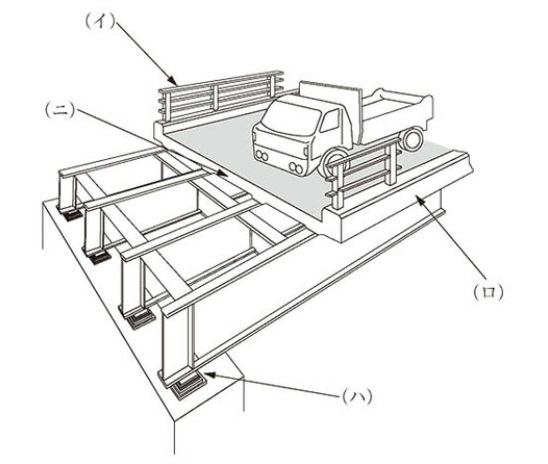

No. 8下図は木製型枠の固定器具であるが,次の(イ) (二)に示す名称として適当でないものはどれか。

【木製型枠の固定器具】

(イ)

(ロ) (ハ) (二)

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答4

木製型枠の固定器具の名称

(イ)は縦ばたを押さえる横ばた (鋼管) である。

(ロ)は型枠の幅を固定するためのセパレータである。

(ハ)コンクリートを直接押さえる型枠 (せき板)である。

(ニ) はセパレータとフォームタイをつなぐプラスチックコーン(Pコン)であり,フォームタイは,横ばたを押さえる金具である。

No. 9既製杭工法の杭打ち機の特徴に関する次の記述のうち, 適当なものはどれか。

バイブロハンマは, 振動と振動機、杭の重量によって杭を地盤に貫入させる。 ディーゼルハンマは, 蒸気の圧力によって打ち込むもので、騒音・振動が小さい。 油圧ハンマは, 低騒音で油の飛散はないが, 打込み時の打撃力を調整できない。 ドロップハンマは,ハンマを落下させて打ち込むが,ハンマの重量は杭の重量以下が望ましい。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答1

1.バイブロハンマは, 振動機の上下方向の振動力により, 杭と地盤の周面摩擦力及び先端 抵抗力を一時的に低減させ, 振動機と杭の重量によって杭を地盤に打ち込む方法で,地盤と の摩擦振動と騒音を生じる。

2.ディーゼルハンマ は, 2サイクルのディーゼル機関であり, シリンダー内でラムの落下, 空気の圧縮, 燃料の噴射, 爆発により杭を打ち込むため, 騒音・ 振動が大きい、さらに 蒸気の圧力は利用しない。

3. 油圧ハンマ は,防音構造であり,ラムの落下高を任意に調整できるため, 打込み時の打撃力の調整が容易であり, また騒音を低くできる。

4. ドロップハンマ は,モンケンと呼ばれるハンマをウインチで引き上げ, 落下させて杭を打ち込む方法であり, ハンマの重量は杭の重量以上あるいは杭Imあたりの重量の10倍以上が望ましく、 ハンマ落下高さは2m以下がよい

No.10場所打ち杭をオールケーシング工法で施工する場合、 使用しない機材は次のうちどれか。

掘削機 スタンドパイプ ハンマグラブ ケーシングチューブ

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答2

オールケーシング工法はベノト工法とも呼ばれ, 掘削機で杭全長にわたりケーシングチュー ブを揺動圧入又は回転圧入し, 孔壁を保護しながらハンマグラブで掘削・ 排土を行う。

掘削完了後に鉄筋かごを建て込み, コンクリートを打設しながらケーシングチューブを引き抜き, 杭を築造する工法である。

2.スタンドパイプは,リバース工法で用いられ、 主に地表部の孔壁保護を目的としている。

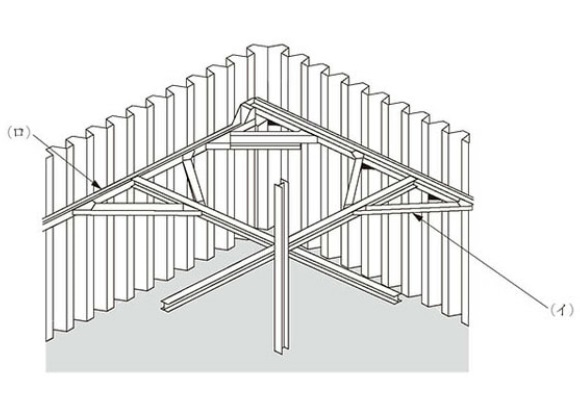

No. 11下図に示す土留め工法の (イ), (ロ) の部材名称に関する次の組合せのうち、適当なものはどれか。

【土留め工法】

(イ)・・・ (口)

切ばり・・・ 火打ちばり

切りばり・・・腹起し 火打ちばり・・・腹起し 腹起し・・・切ばり

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答3

図の(イ)は火打ちばり, (ロ)は腹起しである。

腹起しは、連続的な土留め壁を押さえるはりで,腹起しを介して土留め壁を相互に支える部材が切ばりである。

火打ちばりは,隅角部 や腹起しと切ばりの接続部に斜めに入れるはりで, 構造計算では土圧が作用する腹起しのスパンを短くしたり, 切ばりの座屈長を短くしたりできる。

※問題番号No.12~No.31 までの20問題のうちから6問題を選択し解答してください。

No. 12「鋼材の種類」 と 「主な用途」 に関する次の組合せのうち, 適当でないものはどれか。

[鋼材の種類]・・・[主な用途]

棒鋼・・・異形棒鋼,丸鋼,PC鋼棒

鋳鉄・・・橋梁の伸縮継手 線材・・・ワイヤーケーブル, 蛇かご 管材・・・ 基礎杭,支柱

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答2

1.棒鋼は、棒状に圧延又は鍛造された鋼材であり、異形棒鋼, 丸鋼, PC鋼棒等に用いられる。

2.鋳鉄は,鋼を鋳型に鋳込んで所定の形状としたもので、 多くの炭素を含んでいる。 鋳鉄の中でも組織中のグラファイト (黒鉛) が球状化しているダクタイル鋳鉄は, 強靭性に富み、衝撃に強く耐久性がある。

3. 線材は、棒状に熱間圧延された鋼で,コイル状に巻かれた鋼材である。 鋼線を撚り合わせて柔軟性を持たせ,ワイ ヤーケーブルや線材を編んで袋状にし, 石を詰める蛇かご等に用いられる。

4. 管材は,円筒形に成形加工した鋼材で,継目なし鋼管と溶接鋼管があり、 基礎杭や支柱等に用いられる。

※公表された解答は2であるが, 橋梁の伸縮継手には鋳鉄も使用されており「主な用途」 という点で適当でない選択肢に含まれたと推測できる。

No. 13鋼道路橋の「架設工法」と「架設方法」 に関する次の組合せのうち,適当でないものはどれか。

[架設工法]・・・[架設方法]

片持式工法・・・・・・・・・・隣接する場所であらかじめ組み立てた橋桁を手延べ機 で所定の位置に押し出して架設する。 ケーブルクレーン工法・・・・・鉄塔で支えられたケーブルクレーンで桁をつり込んで 受ばり上で組み立てて架設する。 一括架設工法・・・・・・・・・組み立てられた橋梁を台船で現場までえい航し、フロ ーティングクレーンでつり込み架設する。 ベント式工法・・・・・・・・・橋桁部材を自走クレーン車などでつり上げ, ベントで 仮受けしながら組み立てて架設する。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答1

1.選択肢の架設方法は送出し工法である。 片持式工法は、 既に架設された桁をカウンターウエイトとし, 桁上にトラベラークレー ンを設置し、続く部材を片持ち式に架設する工法 で、桁下空間が使用できない場合に適している。

2.ケーブルクレーン工法は, 両岸に建 設した鉄塔間にメインケーブルを張り, ケーブルクレーンで桁をつり込んで組み立てていく架設工法である。 桁下が利用できない山間部等で用いられる。

3. 一括架設工法は, 組み立てられた橋梁を台船で現場までえい航し, 船にクレーンを組み込んだフローティングクレー ンで一括架設する工法。流れの弱い河川や海岸での架設に用いられる。

4. ベント式 工法は,橋桁を自走クレーン車等でつり上げ, 下から組み上げたベントで仮受けしながら架 設する工法。 桁下空間が使用できる現場に適している。

No. 14 コンクリートの「劣化機構」 と 「劣化要因」 に関する次の組合せのうち, 適当でないものはどれか。

[劣化機構]・・・[劣化要因]

凍害・・・・・凍結融解作用 塩害・・・・・塩化物イオン 中性化・・・・反応性骨材 はりの疲労・・繰返し荷重

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答3

1.凍害は、コンクリート中の水分が凍結融解作用により膨張と収縮を繰り返し、組織に緩 み又は破壊を生じる現象

2.塩害は, コンクリート中の鋼材が塩化物イオンと反応して鋼材に腐食・膨張が生じ, コンクリートにひび割れやはく離等の損傷を与える現象

3.中性化は、空気中の二酸化炭素(CO2) がコンクリート内に侵入し、水酸化カルシ ウムを炭酸カルシウムに変化させ,本来高アルカリ性であるコンクリートのpHを低下させる現象 。 反応性骨材によって生じるのはアルカリシリカ反応である。

4. はりの疲労と は、繰返し荷重によりコンクリートに微細なひび割れが発生し, その後, ひび割れが拡大し, 一部の鉄筋が疲労破断し始め, 耐荷力が低下する現象

No. 15河川に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

河川の流水がある側を堤外地, 堤防で守られる側を堤内地という。 河川において, 下流から上流を見て右側を右岸, 左側を左岸という。 堤防の法面は, 河川の流水がある側を表法面, その反対側を裏法面という。 河川堤防の断面で一番高い平らな部分を天端という。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答2

1.記述のとおり

2.河川において, 上流から下流に向かって見たとき, 右側を右岸, 左側を左岸という。

3.記述のとおり

4.天端は, 河川堤防断面の最頂部をいい, 浸透水に対して必要な堤防 断面確保のための幅や, 河川の巡視又は洪水時の水防活動等のための幅が必要とされ,計画 高水流量に応じて段階的に最低幅が定められている。

No. 16河川護岸に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

高水護岸は, 複断面河川において高水時に堤防の表法面を保護するために施工する。 基礎工は,洗掘に対する保護や裏込め土砂の流出を防ぐために施工する。 法覆工は,堤防や河岸の法面を被覆し保護するために施工する。 根固工は,水流の方向を変えて河川の流路を安定させるために施工する。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答4

1.2.3記述のとおり

4.根固工は、洪水時に河床の洗掘が著しい場所 や, 大きな流速の作用する場所等で, 護岸基礎工前面の河床の洗掘を防止するために設置する施設である。 選択肢の記述内容は水制工のことである。

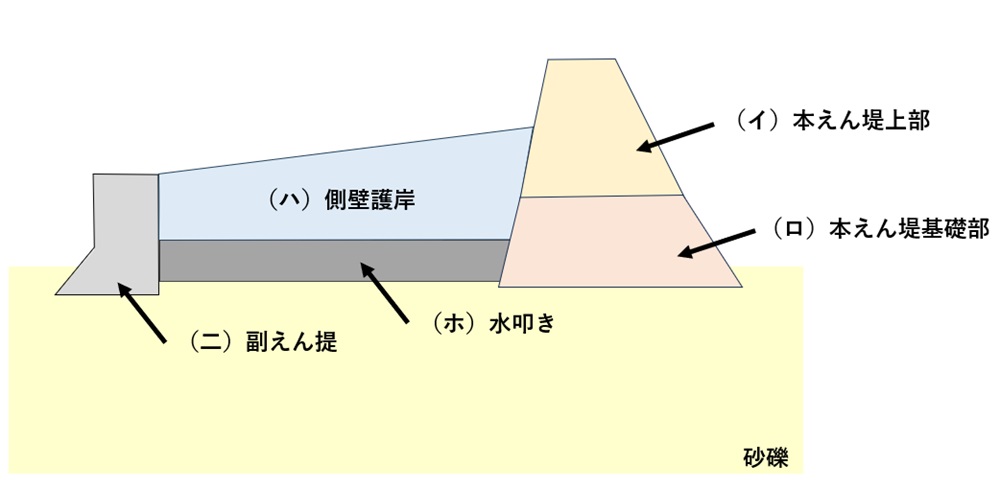

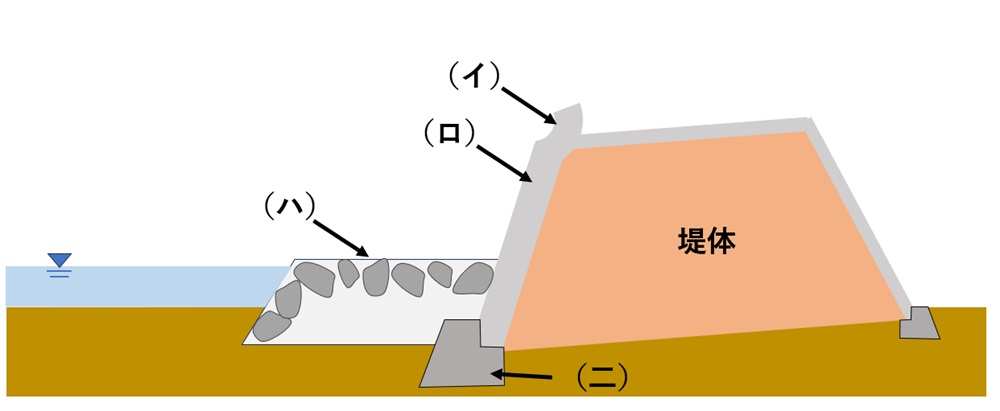

No. 17下図に示す砂防えん堤を砂礫の堆積層上に施工する場合の一般的な順序として,次のうち適当なものはどれか。

【砂防堰堤★図解】

(ロ)⇒(イ)⇒(ハ)・(ホ)⇒(二)

(二)⇒(ロ)⇒(イ)⇒(ハ)・(ホ)

(ロ)⇒(二)⇒(ハ)・(ホ)⇒(イ)

(二)⇒(ロ)⇒(ハ)・(ホ)⇒(イ)

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答3

砂礫層上に施工する砂防えん堤の施工順序は、一般的には➀本えん堤基礎部, ②副えん堤, ③側壁護岸, ④水叩き, ⑤本えん堤上部の順に施工する。

No. 18 地すべり防止工に関する次の記述のうち,適当でないものはどれか。

杭工とは,鋼管などの杭を地すべり斜面に建込み, 斜面の安定性を高めるものであ る。 シャフト工とは, 大口径の井筒を地すべり斜面に設置し, 鉄筋コンクリートを充てんして, シャフト (杭) とするものである。 排土工とは,地すべり頭部に存在する不安定な土塊を排除し, 土塊の滑動力を減少させるものである。 集水井工とは,地下水が集水できる堅固な地盤に, 井筒を設けて集水孔などで地下水を集水し、原則としてポンプにより排水を行うものである。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答4

1.2.3記述のとおり

4.集水井工は, 直径3.5~4.0mの集水井を地盤 の比較的良好な地点に設置し, 集水ボーリングにより集めた地下水を排水ボーリング孔又は排水トンネルにより自然排水する工法 である。

No. 19道路のアスファルト舗装における上層路盤の施工に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

加熱アスファルト安定処理は, 1層の仕上り厚を10cm以下で行う工法とそれを超え た厚さで仕上げる工法とがある。 粒度調整路盤は、材料の分離に留意しながら路盤材料を均一に敷き均し締め固め, 1 層の仕上り厚は,30cm以下を標準とする。 石灰安定処理路盤材料の締固めは、所要の締固め度が確保できるように最適含水比 よりやや湿潤状態で行うとよい。 セメント安定処理路盤材料の締固めは, 敷き均した路盤材料の硬化が始まる前まで に締固めを完了することが重要である。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答2

1.加熱アスファルト安定処理は, 現地材料又はこれに補足材料を加えたものに, 瀝青材料 を添加・加熱混合し, 締め固めたものであり, 1層の仕上り厚さを10cm以下とする一般工法 と, 10cm以上とするシックリフト工法がある。

2.粒度調整路盤は, I層の仕上り厚さは 15cm以下を標準とする が, 振動ローラを用いる場合は上限を20cmとしてよい。 なお, 1層 の仕上り厚さが20cmを超える場合, 所要の締固め度が保証される施工方法が確認されていれば,その仕上り厚さを用いてもよい。

3.4記述のとおり

No. 20道路のアスファルト舗装の施工に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

転圧終了後の交通開放は、舗装表面の温度が一般に70°C以下になってから行う。 敷均し時の混合物の温度は,一般に110°Cを下回らないようにする。 二次転圧は,一般に8~20tのタイヤローラで行うが、振動ローラを用いることもある。 タックコートの散布量は,一般に0.3~0.6ℓ/m²が標準である。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答1

1.転圧終了後の交通開放は、舗装表面の温度が一般に50°C以下になってから行う。

2.3.4記述のとおり

No.21道路のアスファルト舗装における破損の種類に関する次の記述のうち,適当でないものはどれか。

線状ひび割れは,縦, 横に長く生じるひび割れで、路盤の支持力が不均一な場合に 生じる。 わだち掘れは, 道路の横断方向の凹凸で,車両の通過位置に生じる。 ヘアクラックは、路面が沈下し面状・亀甲状に生じる。 縦断方向の凹凸は,道路の延長方向に,比較的長い波長で凹凸が生じる。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答3

1.線状ひび割れは,打継ぎ目部の施工不良, 切盛境の不等沈下,基層路盤のひび割れ, 路床路盤支持力の不均一, 敷均し転圧不良が発生原因となる。

2.わだち掘れは,道路の 横断方向の凹凸で車両の通過位置に生じ, 過大な大型車交通, 地下水の影響等による路床・ 路盤の支持力の低下, 混合物の品質不良、締固め不足等が原因となる。

3.ヘアクラックは, 主にアスコン層舗設時に舗装表面に発生する微細なクラックであり,混合物の品質不良,転圧温度の不適による転圧初期のひび割れが発生原因である。

4.縦断方向の凹凸は、道路の 延長方向に比較的長い波長で凹凸が生じ, 混合物の品質不良, 路床路盤の支持力の不均一 による不等沈下, ひび割れ, わだち掘れ, 構造物と舗装の接合部における段差, 補修箇所の 路面凹凸等が発生原因となる。

No. 22道路の普通コンクリート舗装の施工で, コンクリート敷均し, 締固め後の表面仕上げの手順として, 次のうち適当なものはどれか。

粗面仕上げ⇒荒仕上げ⇒平たん仕上げ 平たん仕上げ⇒荒仕上げ⇒粗面仕上げ

荒仕上げ⇒粗面仕上げ⇒平坦仕上げ

荒仕上げ⇒平坦仕上げ⇒粗面仕上げ

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答4

普通コンクリート舗装の施工は,➀敷均し②鉄網及び縁部補強鉄筋の設置③締固めと荒仕上げ④平たん仕上げ⑤粗面仕上げ⑥目地の施工⑦養生の順に行う。

【一般的に使用される機械(又は人力)】

敷均しはスプレッダ

締固めと荒仕上げはコンクリートフィニッシャ (敷均しを行うロータリー式 ファーストスクリード, 締固めを行うバイブレータ, 荒仕上げを行うフィニッシングスクリ ードの3つの装置から成る)

平たん仕上げはレベラー (表面仕上げ機)

粗面仕上げは粗面仕上げ機械又は人力

No.23 ダムに関する次の記述のうち,適当なものはどれか。

重力式ダムは, ダム自身の重力により水圧などの外力に抵抗する形式のダムである。 ダム堤体には一般に大量のコンクリートが必要となるが, ダム堤体の各部に使用されるコンクリートは,同じ配合区分のコンクリートが使用される。 ダムの転流工は,比較的川幅が狭く、 流量が少ない日本の河川では,半川締切り方式が採用される。 コンクリートダムのRCD工法における縦継目は, ダム軸に対して直角方向に設ける。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答1

1.記述のとおり

2.ダム堤体のコンクリートの配合は場所によって異なり, 内部 コンクリート(RCD コンクリート等), 外部コンクリート, 岩着コンクリート, 構造コンク リート (監査廊等) に分けられる。

3.転流工は, ダム本体工事区域をドライに保つために, 河川を一時迂回させる構造物で, 我が国では河川流量や地形等を考慮し, 基礎岩盤内に仮排 水路トンネルを掘削する方式が多く採用される。

4.RCD工法 (Roller Compacted Dam concrete)は,貧配合の硬練りのRCD コンクリートをダンプトラック等で運搬, ブルドーザで敷均し,振動目地切り機等によりダム軸に対して直角方向に横継目を造成し,振動ローラで締め固める面状工法である。

No. 24トンネルの施工に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

ずり運搬は,レール方式よりも,タイヤ方式の方が大きな勾配に対応できる。 吹付けコンクリートは, 地山の凹凸を残すように吹付ける。 ロックボルトは, 特別な場合を除き, トンネル掘削面に対して直角に設ける。 鋼製支保工 (鋼アーチ式支保工) は, 切羽の早期安定などの目的で行う。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答2

ずり運搬は,タイヤ方式は通常15%程度までの勾配に対応できるが,レール方式は5% 以下と規定されている (労働安全衛生規則第202条 (軌道のこう配))。 また勾配が2%以上で は車両が逸走する危険度が高くなるので、 十分な逸走防止対策が必要である。吹付けコンクリートは,地山応力が円滑に伝達されるように, 地山の凹凸を埋めるように吹き付ける。 記述のとおり

鋼製支保工 (鋼製アーチ式支保工) は, トンネル壁面に沿っ て形鋼等をアーチ状に設置する支保部材であり, 建込みと同時にその機能を発揮できるため, 吹付けコンクリートの強度が発現するまでの早期に切羽の安定ができる。 地山が強固な場合には,支保工を用いない場合もある。

No.25下図は傾斜型海岸堤防の構造を示したものである。図の(イ)~ (ニ)の構造名称に関する次の組合せのうち、適当なものはどれか。

【傾斜型海岸堤防の構造】

(イ)表法被覆工・・(ロ)根固工・・(ハ)波返し工・・(二)基礎工 (イ)波返し工・・(ロ)表法被覆工・・(ハ)基礎工・・(二)根固工 (イ)表法被覆工・・(ロ)基礎工・・(ハ)波返し工・・(二)根固工 (イ)波返し工・・(ロ)表法被覆工・・(ハ)根固工・・(二)基礎工

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答4

(イ)波返し工・・(ロ)表法被覆工・・(ハ)根固工・・(二)基礎工

No.26 グラブ浚渫の施工に関する次の記述のうち,適当なものはどれか。

出来形確認測量は,原則として音響測深機により, 工事現場にグラブ浚渫船がいる 間に行う。 グラブ浚渫船は,岸壁など構造物前面の浚渫や狭い場所での浚渫には使用できない。 非航式グラブ浚渫船の標準的な船団は, グラブ浚渫船と土運船で構成される。 グラブ浚渫船は,ポンプ浚渫船に比べ, 底面を平たんに仕上げるのが容易である。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答1

1.出来形確認測量は,原則として音響測深機を用い, 岸壁直下, 測量船が入れない浅い場所, ヘドロの堆積場所等は,錘とロープを用いたレッド測深を用いることもある。なお浚渫 済みの箇所に堆砂があった場合は再施工が必要なため, 出来形確認測量は工事現場に浚渫船 がいる間に行う。

2.グラブ浚渫船は,船の先端に設置されたグラブバケットで海底の土砂をつかんで浚渫する工法である。中小規模の浚渫に適し、 適用範囲は極めて広く、浚渫深度 や土質の制限も少なく, 岸壁等, 構造物前面の浚渫や狭い場所での浚渫にも使用できる。

3.非航式グラブ浚渫船の標準的な船団は,グラブ浚渫船, 引船, 非自航土運船及び自航揚錨船 が一組となって構成される。

4.ポンプ浚渫船は,船の先端に設置された吸水管の先端に取り 付けられたカッターヘッドが海底の土砂を切り崩し, ポンプで土砂を吸引し, 排砂管により 埋立地等へ運搬する。グラブ浚渫船は,グラブバケットにより浚渫する方法であり,ポンプ 浚渫船に比べ, 底面を平坦に仕上げるのは難しい。

No. 27鉄道の道床バラストに関する次の記述のうち, 道床バラストに砕石が使われる理由として適当でないものはどれか。

荷重の分布効果に優れている。 列車荷重や振動に対して崩れにくい。 保守の省力化に優れている。 マクラギの移動を抑える抵抗力が大きい。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答3

【道床バラストに砕石が用いられる理由】

荷重の分布効果に優れている 列車から伝わる振動加速度に対して崩れにくい マクラギの移動を抑える抵抗力が大きい

3.保守の省力化に関しては,道床バラストは列車通過のたびに緩み, レール面に狂いを生じて乗 り心地を悪化させることから, 定常的な保守作業が必要である。

この軌道保守作業の省力化 を目的に、スラブ軌道等の省力化軌道が開発された。

No.28営業線内工事における工事保安体制に関する次の記述のうち, 工事従事者の配置について適当でないものはどれか。

工事管理者は, 工事現場ごとに専任の者を常時配置しなければならない。 線閉責任者は、工事現場ごとに専任の者を常時配置しなければならない。 軌道工事管理者は, 工事現場ごとに専任の者を常時配置しなければならない。 列車見張員及び特殊列車見張員は, 工事現場ごとに専任の者を配置しなければならない。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答2

1.工事管理者, 及び 3. 軌道工事管理者は,工事現場ごとに専任の者を常時配置し,工 事内容及び施工方法等により複数配置とする。

2.線閉責任者は, 線路閉鎖工事を施行する場合に配置する。

4.列車見張員は, 工事現場ごとに専任の者を配置し, 必要により複数配 置とする。 なお見通し距離を確保できない場合は, 中継見張員を配置する。

No.29 シールド工法に関する次の記述のうち,適当でないものはどれか。

シールド工法は,シールドをジャッキで推進し, 掘削しながらコンクリート製や鋼製のセグメントで覆工を行う工法である。 土圧式シールド工法は、切羽の土圧と掘削した土砂が平衡を保ちながら掘進する工法である。 泥土圧式シールド工法は, 掘削した土砂に添加剤を注入して泥土状とし, その泥土圧を切羽全体に作用させて平衡を保つ工法である。 泥水式シールド工法は, 泥水を循環させ切羽の安定を保つと同時に, 切削した土砂をベルトコンベアにより坑外に輸送する工法である。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答4

1.2.3記述のとおり

4.泥水式シールド工法は,泥水を循環させ泥水によって切羽の安定をはかりながらカッターヘッドにより掘削し, 掘削土砂は泥水として流 体輸送方式で地上に搬出する工法

No. 30 上水道管の布設工事に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

ダクタイル鋳鉄管の据付けにあたっては, 表示記号のうち, 管径, 年号の記号を上に向けて据え付ける。 一日の布設作業完了後は,管内に土砂, 汚水などが流入しないよう木蓋などで管端部をふさぐ。 管の切断は,管軸に対して直角に行う。 管の布設作業は,原則として高所から低所に向けて行い, 受口のある管は受口を低所に向けて配管する。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答4

1.2.3記述のとおり

4.管の布設作業は,原則として低所から高所に向け て行い、受口のある管は受口を高所に向けて配管する。

No.31 下水道管きょの接合方式に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

水面接合は,管きょの中心を一致させ接合する方式である。 管頂接合は,管きょの内面の管頂部の高さを一致させ接合する方式である。 段差接合は, 特に急な地形などでマンホールの間隔などを考慮しながら、階段状に 接合する方式である。 管底接合は,管きょの内面の管底部の高さを一致させ接合する方式である。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答1

1.水面接合は, 水理学的に概ね計画水位を一致させて接合する合理的な方法である。 設問の記述内容は管中心接合である。

2.3.4記述のとおり

※問題番号No.32 ~No.42 までの11問題のうちから6問題を選択し解答してください。

No.32労働時間及び休日に関する次の記述のうち, 労働基準法上,正しいものはどれか。

使用者は,労働者に対して4週間を通じ3日以上の休日を与える場合を除き, 毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない。 使用者は,原則として, 労働時間の途中において, 休憩時間の開始時刻を労働者ごとに決定することができる。 使用者は,災害その他避けることのできない事由によって, 臨時の必要がある場合においては,制限なく労働時間を延長させることができる。 使用者は,原則として, 労働者に休憩時間を除き週間について40時間を超えて, 労働させてはならない。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答4

1.労働基準法第35条 (休日) 第1項に 「使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の 休日を与えなければならない」, 及び第2項に 「前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない」 と規定されている.

2.同法第34条 (休憩) 第2項に「休憩時間は,一斉に与えなければならない。 ただし, 当該事業場に, 労働者の過半数で 組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは,この 限りでない」 と規定されている。

3.同法第33条 (災害等による臨時の必要がある場合の 時間外労働等)第1項に 「災害その他避けることのできない事由によって, 臨時の必要があ る場合においては,使用者は、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において労働時間 を延長し,又は休日に労働させることができる。 ただし, 事態急迫のために行政官庁の許可 を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければならない」 と規定されて いる。

4.同法第32条 (労働時間) 第1項により正しい。

No.33年少者の就業に関する次の記述のうち, 労働基準法上, 誤っているものはどれか。

使用者は,原則として, 児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了して から,これを使用することができる。 使用者は,原則として, 満18歳に満たない者を 午後10時から午前5時までの間に おいて使用してはならない。 使用者は,満16歳に達した者を著しくじんあい若しくは粉末を飛散する場所における業務に就かせることができる。 使用者は,満18歳に満たない者を坑内で労働させてはならない。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答3

1.労働基準法第56条 (最低年齢) 第1項により正しい。

2.同法第61条 (深夜業) 第1項により正しい。

3.同法第62条 (危険有害業務の就業制限) 第2項に 「使用者は, 満18 才に満たない者を, 毒劇薬, 毒劇物その他有害な原料若しくは材料又は爆発性, 発火性若しくは引火性の原料若しくは材料を取り扱う業務、著しくじんあい若しくは粉末を飛散し,若しくは有害ガス若しくは有害放射線を発散する場所又は高温若しくは高圧の場所における業 務その他安全衛生又は福祉に有害な場所における業務に就かせてはならない」 と規定され ている。

4.同法第63条 (坑内労働の禁止)により正しい。

No. 34労働安全衛生法上, 労働基準監督署長に工事開始の14日前までに計画の届出を必要としない仕事は,次のうちどれか。

掘削の深さが7mである地山の掘削の作業を行う仕事 圧気工法による作業を行う仕事 最大支間50mの橋梁の建設等の仕事 ずい道等の内部に労働者が立ち入るずい道等の建設等の仕事

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答1

1.は7mであり, 計画の届出は不要である。

労働安全衛生法第88条 (計画の届出等) 第3項, 及び同法規則第90条より, 労働基準監督署 長に工事開始の14日前までに計画の届出が必要な工事は以下のとおり

高さ31mを超える建築物又は工作物 (橋梁を除く。) の建設, 改造, 解体又は破壊(以下 「建設等」という。)の仕事 最大支間50m以上の橋梁の建設等の仕事 最大支間30m以上50m未満の橋梁の上部構造の建設等の仕事 (人口が集中している地域 内における道路上若しくは道路に隣接した場所又は鉄道の軌道上若しくは軌道に隣接し た場所において行われるものに限る。) ずい道等の建設等の仕事 (ずい道等の内部に労働者が立ち入らないものを除く。) 掘削の高さ又は深さが10m以上である地山の掘削 (ずい道等の掘削及び岩石の採取のため の掘削を除く。以下同じ。) の作業 (掘削機械を用いる作業で, 掘削面の下方に労働者が 立ち入らないものを除く。)を行う仕事 圧気工法による作業を行う仕事 建築基準法に規定する耐火建築物又は準耐火建築物で, 石綿等が吹き付けられているもの における石綿等の除去の作業を行う仕事 ダイオキシン類対策特別措置法施行令に掲げる廃棄物焼却炉を有する廃棄物の焼却施設 に設置された廃棄物焼却炉, 集じん機等の設備の解体等の仕事 掘削の高さ又は深さが10m以上の土石の採取のための掘削の作業を行う仕事 坑内掘りによる土石の採取のための掘削の作業を行う仕事

No.35建設業法に関する次の記述のうち, 誤っているものはどれか。

建設業者は,その請け負った建設工事を施工するときは,当該工事現場における建 設工事の施工の技術上の管理をつかさどる主任技術者等を置かなければならない。 建設業者は, 施工技術の確保に努めなければならない。 公共性のある施設に関する重要な工事である場合は, 請負代金額にかかわらず, 工 事現場ごとに専任の主任技術者を置かなければならない。 元請負人は,請け負った建設工事を施工するために必要な工程の細目, 作業方法を 定めようとするときは、あらかじめ下請負人の意見を聞かなければならない。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答3

1.建設業法第26条 (主任技術者及び監理技術者の設置等) 第1項により正しい。

2.同法第25条の27 (施工技術の確保に関する建設業者等の責務) 第1項により正しい。

3.同法第 26条第3項及び同法施行令第27条より, 「公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が 利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事で、工事1件の請負代金の額が3500万円 (建築一式工事は7000万円)以上の場合, 置かなければならない主任技術者又は監理技術 者は,工事現場ごとに, 専任の者でなければならない」と規定されている。 すなわち金額によっては専任を要しない。

4. 同法第24条の2(下請負人の意見の聴取) により 正しい。

No.36車両の総重量等の最高限度に関する次の記述のうち, 車両制限令上、正しいものはどれか。

ただし, 高速自動車国道又は道路管理者が道路の構造の保全及び交通の危 険防止上支障がないと認めて指定した道路を通行する車両, 及び高速自動 車国道を通行するセミトレーラ連結車又はフルトレーラ連結車を除く車両とする。

車両の総重量は, 10t 車両の長さは, 20m 車両の高さは, 4.7m 車両の幅は,2.5m

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答4

道路法第47条第1項, 及び車両制限令第3条 (車両の幅等の最高限度) より, 車両の幅,重 量,高さ,長さ及び最小回転半径の最高限度は以下のとおり

車両の幅 2.5m

総重量 20t (高速自動車国道又は道路管理者が道路の構造の保全及び交通の危険の防 止上支障がないと認めて指定した道路を通行する車両にあっては25t以下)

軸重 10t

輪荷重 5t

高さ 3.8m (道路管理者が道路の構造の保全及び交通の危険の防止上支障がないと 認めて指定した道路を通行する車両にあっては4.1m)

長さ 12m

最小回転半径 車両の最外側のわだちについて12m

No. 37河川法に関する次の記述のうち, 河川管理者の許可を必要としないものはどれか。

河川区域内の上空に設けられる送電線の架設 河川区域内に設置されている下水処理場の排水口付近に積もった土砂の排除 新たな道路橋の橋脚工事に伴う河川区域内の工事資材置き場の設置 河川区域内の地下を横断する下水道トンネルの設置

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答2

1.と4.河川法第24条 (土地の占用の許可) に 「河川区域内の土地 (河川管理者以外の者 がその権原に基づき管理する土地を除く。) を占用しようとする者は、 国土交通省令で定める ところにより、河川管理者の許可を受けなければならない」と規定されており,この規定は 地表面だけではなく、上空や地下にも適用される。

2.同法第27条第1項に 「河川区域内の 土地において土地の掘削, 盛土若しくは切土その他土地の形状を変更する行為又は竹木の栽 植若しくは伐採をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより, 河川管理者の許 可を受けなければならない。 ただし, 政令で定める軽易な行為については、この限りでない」 と規定されている。この政令で定める軽易な行為は,同法施行令第15条の4第1項及び同 項第2号に 「工作物の新築等に関する河川管理者許可を受けて設置された取水施設又は排水 施設の機能を維持するために行う取水口又は排水口の付近に積もった土砂等の排除」と規定されており,下水処理場の排水口付近に積もった土砂の排除については, 河川管理者から許可を必要としない。

3. 同法第26条 (工作物の新築等の許可) 第1項に 「河川区域内の土地 において工作物を新築し, 改築し,又は除却しようとする者は、国土交通省令で定めるとこ ろにより, 河川管理者の許可を受けなければならない。 河川の河口附近の海面において河川 の流水を貯留し、又は停滞させるための工作物を新築し, 改築し,又は除却しようとする者 も、同様とする」と規定されており、この規定は一時的な仮設工作物にも適用される。

No. 38 建築基準法に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。

建ぺい率は,建築物の建築面積の敷地面積に対する割合である。 特殊建築物は,学校, 病院,劇場などをいう。 容積率は, 建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合である。 建築物の主要構造部は, 壁を含まず, 柱, 床,はり, 屋根をいう。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答4

1.建築基準法第53条 (建蔽率) 第1項により正しい。

2.同法第2条 (用語の定義) 第2号により正しい。

3.同法第52条 (容積率) 第1項により正しい。

4.同法第2条第5号に 「主要構造部 壁, 柱, 床, はり, 屋根又は階段をいい, 建築物の構造 上重要でない間仕切壁,間柱,付け柱, 揚げ床,最下階の床,回り舞台の床, 小ばり,ひさし、局部的な小階段, 屋外階段その他これらに類する建築物の部分を除くものとする」 と規 定されている。

No. 39火薬類取締法上、 火薬類の取扱いに関する次の記述のうち, 誤っているものはどれか。

火薬類を収納する容器は, 木その他電気不良導体で作った丈夫な構造のものとし, 内 面には鉄類を表さないこと。 火薬類を存置し,又は運搬するときは, 火薬, 爆薬,導火線と火工品とを同一の容 器に収納すること。 固化したダイナマイト等は, もみほぐすこと。 18歳未満の者は、火薬類の取扱いをしてはならない。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答2

1.火薬類取締法施行規則第51条 (火薬類の取扱い) 第1号により正しい。

2.同条第2号 に「火薬類を存置し,又は運搬するときは, 火薬, 爆薬, 導爆線又は制御発破用コードと火 工品 (導爆線及び制御発破用コードを除く。) とは, それぞれ異った容器に収納すること。 ただし,火工所において薬包に工業雷管, 電気雷管又は導火管付き雷管を取り付けたものを当 該火工所に存置し,又は当該火工所から発破場所に若しくは発破場所から当該火工所に運搬する場合には,この限りでない」と規定されている。

3.同条第7号により正しい。

4.火薬類取締法第23条第1項により正しい。

No. 40騒音規制法上,指定地域内において特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者が, 作業開始前に市町村長に届け出なければならない事項として,該当しないものは次のうちどれか。

建設工事の概算工事費 工事工程表 作業場所の見取り図 騒音防止の対策方法

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答1

騒音規制法第14条 (特定建設作業の実施の届出) 第1項に 「指定地域内において特定建設作 業を伴う建設工事を施工しようとする者は、当該特定建設作業の開始の日の7日前までに, 環 境省令で定めるところにより、 次の事項を市町村長に届け出なければならない。 ただし, 災 害その他非常の事態の発生により特定建設作業を緊急に行う必要がある場合は、この限りでない。

氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 建設工事の目的に係る施設又は工作物の種類 特定建設作業の場所及び実施の期間 騒音の防止の方法 その他環境省令で定める事項

及び第3項に 「届出には,当該特定建設作業の場所の附近の見取図その他環境省令で定める書類を添附しなければならない」と規定されている。

No.41振動規制法上,特定建設作業の対象とならない建設機械の作業は,次のうちどれか。

ただし、当該作業がその作業を開始した日に終わるものを除くとともに, 1日における当該作業に係る2地点間の最大移動距離が50mを超えない作業とする。

ディーゼルハンマ 舗装版破砕機 ソイルコンパクタ ジャイアントブレーカ

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答3

【振動規制法第2条第3項に規定されている 「特定建設作業」 】 ただし,当該作業を開始した日に終わるものは除かれる。

(振動規制法施行令第2条関係)

くい打機 (もんけん及び圧入式くい打機を除く), くい抜機 (油圧式くい抜機を除く)又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く) を使用する作業

鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業

舗装版破砕機を使用する作業 (作業地点が連続的に移動する作業にあっては, 1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る)

ブレーカ (手持式のものを除く) を使用する作業 (作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る)

よって3. のソイルコンパクタは特定建設作業の対象とならない。

No.42 港則法上,港内の航行に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。

船舶は,防波堤, 埠頭, 又は停泊船などを左げん (左側) に見て航行するときは,できるだけこれに近寄り航行しなければならない。 汽艇等以外の船舶は, 特定港に出入し,又は特定港を通過するときは,国土交通省令で定める航路を通らなければならない。 航路から航路外へ出ようとする船舶は, 航路に入ろうとする船舶より優先し, 航路内においては,他の船舶と行き会うときは右側航行する。 船舶は,航路内においては,原則として投びょうし、 又はえい航している船舶を放してはならない。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答1

1.港則法第17条に 「船舶は, 港内においては,防波堤, ふとうその他の工作物の突端又は 停泊船舶を右げんに見て航行するときは、 できるだけこれに近寄り、 左げんに見て航行するときは,できるだけこれに遠ざかって航行しなければならない」 と規定されている。

2.同法第12条 (航路) により正しい。

3.同法第14条 (航法) 第1項及び第3項により正しい。

4.同法第13条により正しい。

※問題番号No.43 ~ No.61 までの19問題は必須問題ですから全問題を解答してください。

No.43 測点 No.5の地盤高を求めるため, 測点 No.1 を出発点として水準測量を行 い下表の結果を得た。 測点 No.5の地盤高は次のうちどれか。

4.0 4.5 5.0 5.5

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答2

水準測量で測定した結果を、 昇降式で野帳に記入して整理すると, 次のとおり

測点No. 距離

(m)

後視

(m)

前視

(m)

高低差(m) 備考

昇(+) 降(‐)

No.1

1.2

測点No.1・・・地盤高5.0m

No.2

20

1.5

2.3

1.1

No.3

20

2.1

1.6

0.1

No.4

20

1.4

1.3

0.8

No.5

20

1.5

0.1

測点No.5・・・地盤高4.5m

それぞれ測点の地盤高は次のとおりとなる。

No.2:5.0m (No.1の地盤高) + (1.2m (No.1 の後視)-2.3m (No.2の前視)) = 3.9m

No.33.9m (No.2の地盤高) + (1.5m (No.2の後視)‐1.6m (No.3の前視))=3.8m

No.4:3.8m(No.3の地盤高) + (2.1m (No.3の後視)‐1.3m (No.4の前視)) = 4.6m

No.5:4.6m(No.4の地盤高) + (1.4m (No.4 の後視)‐1.5m (No.5の前視))=4.5m

【別解】 表の高低差の総和を,測点No.1の地盤高5.0mに足してもよい。

5.0m + (0.8m + (−1.1m-0.1m-0.1m)) = -4.5m

No. 44公共工事標準請負契約約款に関する次の記述うち, 誤っているものはどれか。

受注者は,設計図書と工事現場の不一致の事実が発見された場合は,監督員に書面により通知して, 発注者による確認を求めなければならない。 発注者は,必要があるときは,設計図書の変更内容を受注者に通知して, 設計図書を変更することができる。 受注者は,工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出することができる。 発注者は,天災等の受注者の責任でない理由により工事を施工できない場合は、受注者に工事の一時中止を命じなければならない。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答3

1.公共工事標準請負契約約款第18条 (条件変更等) 第1項第1号により正しい。

2.同約款第19条 (設計図書の変更)により正しい。

3.同約款第13条 (工事材料の品質及び検査等) 第4項に 「受注者は工事現場内に搬入した 工事材料を監督員の承認を受けないで工事現場外に搬出してはならない」 と規定されている。

4.同約款第20条 (工事の中止) 第1項により正しい。

No. 45下図は道路橋の断面図を示したものであるが, 次の(イ) 造名に関する次の組合せのうち, 適当なものはどれか。

【道路橋断面図】

(イ)高欄(ロ)鉄筋コンクリート床版(ハ)地覆(二)支承

(イ)地覆(ロ)支承(ハ)鉄筋コンクリート床版(二)高欄

(イ)支承(ロ)鉄筋コンクリート床版(ハ)高欄(二)地覆

(イ)高欄(ロ)地覆(ハ)支承(二)鉄筋コンクリート床版

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答4

図の道路橋の断面図において, (イ)は高欄(ロ)は地覆,(ハ)は支承, (二)は鉄筋コンク リート床版である。

No. 46建設機械に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

ランマは,振動や打撃を与えて、路肩や狭い場所などの締固めに使用される。 クラムシェルは, 水中掘削など広い場所での浅い掘削に使用される。 トラクターショベルは、土の積込み、運搬に使用される。 タイヤローラは、接地圧の調節や自重を加減することができ, 路盤などの締固めに 使用される。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答2

1.ランマは,エンジンの爆発による反力とランマ落下時の衝撃力で, 土を締め固める小型締固め機械である。 構造物縁部等の狭い場所における局所的な締固めに用いられる。

2.クラムシェルは,ロープにつり下げたバケットを自由落下させて土砂をつかみ取る建設機械 である。一般土砂の孔掘り, シールド工事の立坑掘削, 地下鉄工事の集積土さらいなど,狭い場所での深い掘削に適している。

3.トラクターショベルは,機械前方に取り付けたバケットで掘削、積込み、 運搬を行うが,地表面より下を掘削できない。車輪で走行するホイール式 はホイールローダとも呼ばれ, 機動性に富み、 履帯で走行するクローラ式は軟弱地盤に適し、 掘削力も強い。

4.タイヤローラは, 矩形の断面の溝がないタイヤを使用し, バラスト積載 による輪荷重の増加や, 空気圧調整による接地圧の調整が行えることから, 締固め力を変えることができる。

No.47 施工計画に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

調達計画には、機械の種別, 台数などの機械計画, 資材計画がある。 現場条件の事前調査には, 近接施設への騒音振動の影響などの調査がある。 契約条件の事前調査には,設計図書の内容, 地質などの調査がある。 仮設備計画には,材料置き場, 占用地下埋設物, 土留め工などの仮設備の設計計画 がある。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答4

1.2.3記述のとおり

4.仮設備計画は、工事の遂行に必要な材料置き場等の共通仮設と, 本工事施工のために直接必要な土留め工等の直接仮設に分けられる。占用地下埋設物は既設構造物 であり, 事前調査により埋設状況等を把握し, 工事による影響がないように防御する。

No.48指定仮設と任意仮設に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

指定仮設は, 発注者の承諾を受けなくても構造変更できる。 任意仮設は,工事目的物の変更にともない仮設構造物に変更が生ずる場合は、 設計 変更の対象とすることができる。 指定仮設は, 発注者が設計図書でその構造や仕様を指定する。 任意仮設は, 規模や構造などを受注者に任せている仮設である。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答1

指定仮設は,特に大規模で重要なものとして発注者が設計図書でその構造, 仕様,数量,施 工方法,配置等を指定するものである。 構造の変更には発注者の承諾が必要であり、設計変更の対象となる。

一方で任意仮設は,その規模や構造等の条件は明示されず, 計画や施工方法は受 注者の自主性と企業努力にゆだねられている。 経費は契約上, 一式計上され, 契約変更の対 象にならないことが多いが,工事目的物の変更にともない, 仮設構造物に変更が生ずる場合は設計変更の対象となる。

No. 49施工計画書の作成にあたり、 建設機械が走行するのに必要なコーン指数の値が最も大きな建設機械は,次のうちどれか。

超湿地ブルドーザ ダンプトラック スクレープドーザ 湿地ブルドーザ

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答2

トラフィカビリティーとは、 建設機械の走行性をいい, コーン指数で示される。 道路土工要綱によると、各建設機械のコーン指数は次のとおり

建設機械の種類 コーン指数qc(kN/㎡)

1

超湿地ブルドーザ

200kN/㎡

2

ダンプトラック

1,200kN/㎡

3

スクレープドーザ

600kN/㎡(超湿地型は400以上)

4

湿地ブルドーザ

300kN/㎡

No. 50工程管理曲線(バナナ曲線)に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

上方許容限界と下方許容限界を設け, 工程を管理する。 下方許容限界を下回ったときは,工程が遅れている。 出来高累計曲線は,一般にS字型となる。 縦軸に時間経過比率をとり、横軸に出来高比率をとる。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答4

1.2.3記述のとおり

4.工程管理曲線 (バナナ曲線)は,縦軸に工事の出来高累計又は施工量の累積(出来高比率) をとり、横軸に日数等の工期の時間的経過 (時間的経過比率) をとって, 出来高累計をプロ ットしたものである。

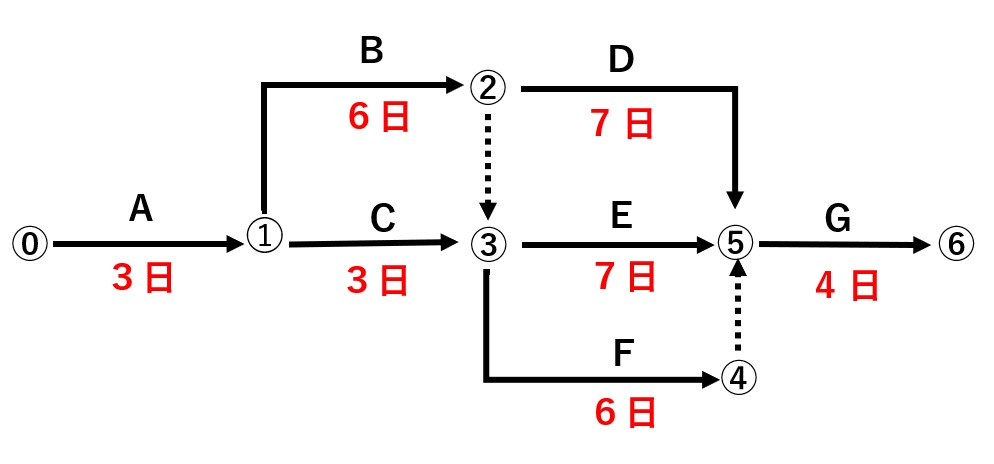

No. 51下図のネットワーク式工程表に示す工事のクリティカルパスとなる日数は, 次のうちどれか。

【ネットワーク工程表】

ただし、図中のイベント間のA~G は作業内容, 数字は作業日数を表す。

17日

19日

20日

21日

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答3

クリティカルパスとは,各作業ルートのうち、最も日数を要する最長経路のことであり, エ期を決定する。

⓪⇒➀⇒②⇒⑤⇒⑥=20日

⓪⇒➀⇒②⇒③⇒⑤⇒⑥=20日

⓪⇒➀⇒②⇒③⇒④⇒⑤⇒⑥=19日

⓪⇒➀⇒③⇒⑤⇒⑥=17日

⓪⇒➀⇒③⇒④⇒⑤⇒⑥=16日日

No.52型わく支保工に関する次の記述のうち, 労働安全衛生法上、 誤っているも のはどれか。

コンクリートの打設を行うときは,作業の前日までに型わく支保工について点検し なければならない。 わく支保工に使用する材料は,著しい損傷, 変形又は腐食があるものを使用して はならない。 わく支保工を組み立てるときは,組立図を作成し,かつ, 当該組立図により組み 立てなければならない。 型わく支保工の支柱の継手は, 突合せ継手又は差込み継手としなければならない。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答1

1.労働安全衛生規則第244条 (コンクリートの打設の作業) 第1項第1号に 「その日の作 業を開始する前に,当該作業に係る型わく支保工について点検し、 異状を認めたときは, 補修すること」と規定されている。

2.同規則第237条 (材料) により正しい。

3.同規則第 240条 (組立図) 第1項により正しい。

4.同規則第242条 (型枠支保工についての措置) 第 3号により正しい。

No.53高さ2m以上の足場 (つり足場を除く) に関する次の記述のうち, 労働安全衛生法上,誤っているものはどれか。

足場の作業床に設置する手すりの高さは, 85cm以上のものを設ける。 足場の作業床より物体の落下をふせぐ幅木の高さは, 5cm以上のものを設ける。 足場の作業床の幅は, 40cm以上のものを設ける。 足場の床材が転位し脱落しないよう支持物に取り付ける数は、2つ以上とする。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答2

1.労働安全衛生規則第552条 (架設通路) 第1項第4号イにより正しい。

2.同規則第563 条(作業床)第1項第6号に「作業のため物体が落下することにより, 労働者に危険を及ぼすおそれがあるときは, 高さ10cm以上の幅木, メッシュシート若しくは防網又はこれらと 同等以上の機能を有する設備を設けること。 (略)」 と規定されている。

3.同条第1項第2号 イにより正しい。

4.同条第1項第5号により正しい。

No.54地山の掘削作業の安全確保に関する次の記述のうち, 労働安全衛生法上, 誤っているものはどれか。

地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習を修了した者のうちから, 地山の 掘削作業主任者を選任する。 掘削により露出したガス導管のつり防護や受け防護の作業については,当該作業を 指揮する者を指名して、その者の指揮のもとに当該作業を行なう。 発破等により崩壊しやすい状態になっている地山の掘削の作業を行なうときは,掘 削面のこう配を45度以下とし,又は掘削面の高さを2m未満とする。 手掘りにより砂からなる地山の掘削の作業を行なうときは, 掘削面のこう配を60度 以下とし,又は掘削面の高さを5m未満とする。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答4

1.労働安全衛生規則第359条 (地山の掘削作業主任者の選任) により正しい。

2.同規則 第362条 (埋設物等による危険の防止) 第2項及び第3項により正しい。

3.同規則第357 条第1項第2号により正しい。

4.同規則第357条第1項に 「事業者は, 手掘りにより砂からなる地山又は発破等により崩壊しやすい状態になっている地山の掘削の作業を行なうときは,次に定めるところによらなければならない」, 及び第1号に 「砂からなる地山にあっては, 掘削面のこう配を35度以下とし,又は掘削面の高さを5m未満とすること」 と規定されてい る。

No.55事業者が,高さ5m以上のコンクリート造の工作物の解体作業にともなう危険を防止するために実施しなければならない事項に関する次の記述のう ち、労働安全衛生法上, 誤っているものはどれか。

解体作業を行う区域内には,関係労働者以外の労働者の立入りを禁止する。 作業の方法及び労働者の配置を決定し, 作業を直接指揮する。 器具,工具等を上げ, 又は下ろすときは, つり綱 つり袋等を労働者に使用させる。 強風、大雨, 大雪等の悪天候のため、 作業の実施について危険が予想されるときは、 当該作業を中止する。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答2

1.労働安全衛生規則第517条の15(コンクリート造の工作物の解体等の作業) 第1号によ り正しい。

2.同規則第517条の18 (コンクリート造の工作物の解体等作業主任者の職務)に「事業者は,コンクリート造の工作物の解体等作業主任者に,次の事項を行わせなければ 「ならない」, 及び第1号に 「作業の方法及び労働者の配置を決定し, 作業を直接指揮すること」 と規定されており、 2. はコンクリート造の工作物の解体等作業主任者の職務である

3.同規則第517条の15(コンクリート造の工作物の解体等の作業) 第3号により正しい。

4.同規則第517条の15第2号により正しい。

No.56品質管理における「品質特性」 と 「試験方法」 に関する次の組合せのうち適当でないものはどれか。

[品質特性]・・・ [試験方法]

フレッシュコンクリートの空気量・・・プルーフローリング試験 加熱アスファルト混合物の安定度・・・マーシャル安定度試験 盛土の締固め・・・・・・・・・・・・砂置換法による土の密度試験 コンクリート用骨材の粒度・・・・・・ふるい分け試験

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答1

1.フレッシュコンクリートの空気量は, 空気量試験で行う。 プルーフローリング (proof rolling)試験とは,路床や路盤の締固めが適切であるか, 施工に用いた転圧機械と同等以上 の締固め力を有するローラやダンプトラック等を走行させ, 輪荷重による表面のたわみ量の 観測や不良個所を発見する試験である。

2.マーシャル安定度試験の結果は、 舗装用アスフ ァルト混合物の配合設計, 特に最適アスファルト量の決定に利用される。

3.盛土の締固め 度の測定には,砂置換法の他に現場で迅速な測定ができるRI (ラジオ・アイソトープ) 法がある。

4.ふるい分け試験の結果は, コンクリート用骨材としての適性を判定する粒度分布 や、コンクリートの配合設計に必要な細骨材の粗粒率や最大寸法を求めることに利用される。

No. 57 管理図に関する次の記述のうち,適当でないものはどれか。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答3

管理図は,群分けしたデータの平均値x の変動を管理するx 管理図と, そのバラツキの範囲R の変化を管理する R管理図から成る。

管理線として, 群全体の総平均を中心線とし,統 計学的に求めた上方管理限界 (UCL), 下方管理限界 (LCL)を記入し、 縦軸に管理の対象 となるデータ, 横軸にロット番号や製造時間等をとり, 折れ線グラフで表した管理図である。

No.58 盛土の品質に関する次の記述のうち,適当でないものはどれか。

現場での土の湿潤密度の測定方法には,その場ですぐに結果が得られるRI計器による方法がある。 締固めの目的は, 土の空気間げきを少なくし透水性を低下させるなどして土を安定 した状態にすることである。 締固めの工法規定方式は、使用する締固め機械の機種, 敷均し厚さなどを規定する 方法である。 締固めの品質規定方式は, 盛土の締固め回数などを規定する方法である。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答4

1.RI (ラジオ・アイソトープ) 計器による試験は、締め固めた土の湿潤密度,含水比, 空 げき率、締固め度等を,現場で短時間に精度よく, 非破壊で測定できる。

2.締固めの目的 は、土の空気間げきを少なくし、 透水性を低下させ, 水の浸入による軟化・膨張を小さくし、 土を最も安定した状態にして、盛土完成後の圧密沈下等の変形を少なくすることである。

3.締固めの工法規定方式は、 使用する締固め機械の機種, 敷均し厚さ, 締固め回数等の工法そのものを仕様書に規定する方式である。盛土材料の土質や含水比があまり変化しない場 合や、岩塊や玉石等,品質規定方式が適用困難なとき, また経験の浅い施工業者に適してい る。

4.締固めの品質規定方式は、 盛土に必要な品質を仕様書に明示し, 締固め方法につい ては施工者に委ねる方式で、現場における締固め後の乾燥密度を室内締固め試験におけ る最大乾燥密度で除した締固め度, 空気間げき率, 飽和度等で規定する方法である。 締固め 回数等を規定するのは, 工法規定方式である。

No. 59レディーミクストコンクリート (JIS A 5308, 普通コンクリート, 呼び強 度21) を購入し, 各工区ごとの圧縮強度の試験結果が下表のように得られ たとき,受入検査が合格している工区は,次のうちどれか。

単位(N/mm²)

工区 1回目 2回目 3回目 平均値

A工区

19

20

21

20

B工区

25

19

16

20

C工区

20

22

21

21

D工区

23

27

16

22

A工区 B工区 C工区 D工区

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答3

レディーミクストコンクリートの受入れ時の圧縮強度に要求されている品質は, JIS A 5308 に「圧縮強度試験を行ったとき, 強度は次の規定を満足しなければならない。 なお強度試験における供試体の材齢は, 呼び強度を保証する材齢の指定がない場合は28日、指定がある場 合は購入者が指定した材齢とする。

1) 1回の試験結果は、購入者が指定した呼び強度の強度 値の85%以上でなければならない。

2) 3回の試験結果の平均値は、購入者が指定した呼び強 度の強度値以上でなければならない

と規定されている。

設問の場合, 3回の試験結果の平均値は21N/mm2以上、1回の試験結果は21×0.85=17.85N/mm2以上となる。

No. 60土工における建設機械の騒音・振動に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

掘削土をバックホウなどでトラックなどに積み込む場合,落下高を高くしてスムーズに行う。 掘削積込機から直接トラックなどに積み込む場合、不必要な騒音・振動の発生を避けなければならない。 ブルドーザを用いて掘削押土を行う場合, 無理な負荷をかけないようにし、後進時の高速走行を避けなければならない。 掘削, 積込み作業にあたっては,低騒音型建設機械の使用を原則とする。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答1

1.積込 み作業は落下高を低くして丁寧に行う。

2.3.4記述のとおり

No.61「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」 (建設リサイクル法)に定められている特定建設資材に該当しないものは,次のうちどれか。

コンクリート及び鉄から成る建設資材 木材 土砂 アスファルトコンクリート

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答3

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 (建設リサイクル法) 第2条 (定義) 第5項 及び同法施行令第1条 (特定建設資材) に 「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 第2条第5項のコンクリート, 木材その他建設資材のうち政令で定めるものは,次に掲げる建設資材とする。

コンクリート コンクリート及び鉄から成る建設資材 木材, スファルト・コンクリート

と規定されている。

【関連カテゴリー】

2級土木施工管理技士★過去問(無料)

![]() 管理図に関する次の記述のうち,適当でないものはどれか。

管理図に関する次の記述のうち,適当でないものはどれか。 は, 統計的事実に基づき, ばらつきの範囲の目安となる限界の線を決め てつくった図表である。

は, 統計的事実に基づき, ばらつきの範囲の目安となる限界の線を決め てつくった図表である。 上に記入したデータが管理限界線の外に出た場合は、その工程に異常が あることが疑われる。

上に記入したデータが管理限界線の外に出た場合は、その工程に異常が あることが疑われる。 は、 縦軸に管理の対象となるデータ, 横軸にロット番号や製造時間など をとり, 棒グラフで作成する。

は、 縦軸に管理の対象となるデータ, 横軸にロット番号や製造時間など をとり, 棒グラフで作成する。 には,管理線として中心線及び上方管理限界 (UCL)・下方管理限界 (LCL)を記入する。

には,管理線として中心線及び上方管理限界 (UCL)・下方管理限界 (LCL)を記入する。