H29年度前期(2017)2級土木施工管理技士★過去問題です。

また図解等はオリジナルで改めて作成しています。

そのほかの過去問については、まとめ記事でご確認ください。

H29年度前期★2級土木施工管理技士(学科)過去問★解答・解説

お気づきの点(ミス・要修正事項)などありましたら、コメントください。

よろしくお願いいたします。

H29前期(第一次検定)★2級土木過去問No.1~11

※問題番号No.1~No.11までの11問題のうちから9問題を選択し解答してください。

No. 1土質調査における「試験の名称」 と「試験結果から求められるもの」に関する次の組合せのうち, 適当なものはどれか。

[試験の名称]⇒「試験結果から求められるもの」

- 圧密試験⇒粘性土の沈下に関するもの

- CBR試験⇒岩の分類に関すること

- スウェーデン式サウンディング試験⇒地盤の中を伝わる地震波に関すること

- 標準貫入試験⇒地盤の透水に関すること

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答1

1.圧密試験は,粘性土地盤の載荷重における継続的な圧密による地盤の沈下の解析に必要な沈下量と時間の関係を測定する試験

2.CBR試験には、路床路盤の支持力を直 接測定する現場 CBR試験と, アスファルト舗装の厚さ決定に用いられる路床土の設計CBR 等を求める室内CBR試験

3.スウェーデン式サウンディング試験は, 土の硬軟や、締まり具合を判定する試験

4.標準貫入試験は, N値を求め, 地盤支持力の判定を行う試験

【関連記事】

CBR試験

スウェーデン式サウンディング試験

標準貫入試験

No.2「土工作業の種類」 と 「使用機械」 に関する次の組合せのうち, 適当でないものはどれか。

「土工作業の種類」⇒「使用機械」

- 溝堀り⇒バックホウ

- 伐開除根⇒ブルドーザ

- 掘削・運搬⇒モータグレーダ

- 締固め⇒ロードローラ

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答3

1溝掘りは, 機械の設置地盤よりも低い場所を掘るのに適した建設機械であるバックホウが適している。

2.伐開除根は, ブルドーザの排土板にレーキを取り付けたレーキドーザ等が適している。

3.掘削運搬には,モータースクレーパ, スクレープドーザ, ブルドーザ等を使用する。モーターグレーダは路盤の敷均し, 整形を行う機械である。

4.締固め作業は, 3輪のマカダムローラーや, 機械全幅の鉄輪を有するタンデムローラー等のロードローラが適している。

No. 3盛土工に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- 盛土を施工する場合は,その基礎地盤が盛土の完成後に不同沈下や破壊を生ずるおそれがないか検討する。

- 盛土工における構造物縁部の締固めは,大型の締固め機械により入念に締め固める。

- 盛土の敷均し厚さは, 盛土の目的, 締固め機械と施工法及び要求される締固め度などの条件によって左右される。

- 軟弱地盤における盛土工で建設機械のトラフィカビリティが得られない場合は、あらかじめ適切な対策を講じてから行う。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答2

1.盛土施工では, 盛土の安定性を確保し、 盛土の有害な変形の発生を抑制するため, 必要な場合には盛土の基礎地盤について適切な処理を行う。

2.構造物縁部は, 底部がくさび形になり面積が狭く、締固め作業が困難となるため, 小型の機械により入念に締固めを行う。

3.記述のとおり

4.トラフィカビリティとは, 建設機械の走行性のことをいい, 軟弱地盤における盛土工で建設機械のトラフィカビリティが得られな い場合は、あらかじめサンドマット工法等の対策を行う。

No.4軟弱地盤における次の改良工法のうち, 締固め工法に該当するものはどれか。

- バイブロフローテーション工法

- 石灰パイル工法

- ウェルポイント工法

- サンドドレーン工法

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答1

1.バイブロフローテーション工法は、バイブロフロット (棒状の振動機) を水の噴射と振 動でゆるい砂地盤に貫入し、周囲に骨材を投入して振動と水締め地盤を締め固めることにより,地盤改良を行う。

2.石灰パイル工法は、軟弱地盤中に生石灰を柱状に打設し、その吸水による脱水や化学的結合によって地盤の固結, 含水比の低下, 地盤の強度・ 安定性を増加させ、沈下を減少させる。

3.ウェルポイント工法は、ウェルポイントで掘削箇所の内側と 周辺を取り囲み, 地下水をポンプで強制排水して地下水位を低下させ, 圧密の促進や地盤の強度増加をはかる。

4.サンドドレーン工法は、軟弱地盤中に適当な間隔で鉛直方向に砂柱を排水路として打設し、 水平方向の排水距離を短くして圧密時間を短縮する。

No. 5コンクリートに用いられる次の混和剤のうち, コンクリート中に多数の微細な気泡を均等に生じさせるために使用される混和剤に該当するものはどれか。

- 減水剤

- 流動化剤

- 防せい剤

- AE剤

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答4

1.減水剤は,単位水量及び単位セメント量を低減させ, ワーカビリティーを向上させる。

2.流動化剤は,配合や硬化後の品質を変えることなく, 流動性を増大させる。

3.防せい剤は,塩化物イオンによる鉄筋の腐食を抑制させる。

4. AE剤は,界面活性作用を利用し、 フレッシュコンクリート中に多数の微細な気泡 (エントレインドエア) を均等に連行することで,ワーカビリティーの改善, 耐凍害性の向上, ブリーディング・レイタンスの減少とい った効果が期待できる。

No. 6荷おろし時の目標スランプが8cmであり, 練上り場所から現場までの運搬にともなうスランプの低下が2cmと予想される場合, 練上り時の目標スランプは次のうちどれか。

- 6cm

- 8cm

- 10cm

- 12cm

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答3

荷おろし時の目標スランプが8cmであり,運搬中のスランプロスが2cmと予想されることから、練上り時の目標スランプは8+2=10cmとなる。

スランプロスとは,レディーミク ストコンクリートがプラントから現場に到着する間にコンクリートの凝結が進行すること。

発生要因として, 長い運搬時間, 高い外気温, 夏季における生コン車のドラムの高温化等が挙げられる。

No. 7コンクリートの施工に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- 内部振動機で締固めを行う際は、下層のコンクリート中に10cm程度挿入する。

- 内部振動機で締固めを行う際の挿入時間の標準は, 5~15秒程度である。

- コンクリートを打ち込む際は,1層当たりの打込み高さを40~50cm以下とする。

- コンクリートの練混ぜから打ち終わるまでの時間は, 気温が25°Cを超えるときは3時間以内とする。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答4

1.2.3.記述のとおり

4. コンクリートの練混ぜから打ち終わるまでの時間 は、外気温が25°C以下のときで2時間以内, 25°Cを超えるときで1.5時間以内を標準として いる。

No. 8コンクリートの打込みと締固めに関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- コンクリート打込み中にコンクリート表面に集まったブリーディング水は, 仕上げを容易にするために, そのまま残しておく。

- 型枠内面には, コンクリート硬化後に型枠をはがしやすくするため、 はく離剤を塗布しておく。

- 棒状バイブレータは, コンクリートに穴を残さないように, ゆっくりと引き抜く。

- 再振動を行う場合には、コンクリートの締固めが可能な範囲でできるだけ遅い時期に行う。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答1

1.ブリーディング水とは, セメント及び骨材粒子の沈降に伴い, 水やセメントの微粉末が 表面に浮かび上がったものであり,これが堆積したものがレイタンスであり、強度も水密性 も小さく, 打継面の弱点となるので, ブリーディング水は,スポンジやひしゃく等で除去する。

2.3.記述のとおり

4. 再振動を適切な時期に行うと, コンクリートは再び流動化し,コンクリート中の空げきや水げきが少なくなり, コンクリート強度や鉄筋との付着強度の増加, 沈みひび割れの防止等に効果がある。

No. 9既製杭の施工に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- 打撃工法は,既製杭の杭頭部をハンマで打撃して地盤に貫入させるものである。

- 中掘り杭工法は、 既製杭の中空部をアースオーガで掘削しながら杭を地盤に貫入させていくものである。

- バイブロハンマ工法は,振動機を既製杭の杭頭部に取り付けて地中に貫入させるものである。

- プレボーリング杭工法は,杭径より小さな穴を地盤にあけておき, その中に既製杭を機械で貫入させるものである。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答4

1.2.3記述のとおり

4.プレボーリング杭工法は、 杭径より大きな穴を掘削後, 根固め液を 掘削先端部へ注入し, オーガを引き抜きながら杭周固定液を注入し, 掘削孔に既製杭を沈設し、圧入又は打撃により根固め液中に定着させる工法である。

No. 10場所打ち杭の「工法名」 と 「掘削方法」 に関する次の組合せのうち,適当でないものはどれか。

[工法名]⇒[掘削方法]

- リバースサーキュレーション工法⇒掘削孔に満たした水の圧力で孔壁を保護しながら, 水 を循環させて削孔機で掘削する。

- アースドリル工法⇒掘削孔に満たした水の圧力で孔壁を保護しながら, ドリリングバケットで掘削する。

- オールケーシング工法⇒ケーシングチューブを挿入して孔壁の崩壊を防止し ながら,ハンマーグラブで掘削する。

- 深礎工法⇒掘削孔が自立する程度掘削して, ライナープレートを用い て孔壁の崩壊を防止しながら, 人力又は機械で掘削する。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答2

- 記述のとおり

- アースドリル工法は, 安定液 (ベントナイト溶液 等)により孔壁を保護しながら, ドリリングバケットで掘削する。

- 記述のとおり

- 記述のとおり

No. 11「土留め壁の種類」 と 「特徴」に関する次の組合せのうち, 適当でないものはどれか。

[土留め壁の種類]⇒[特徴]

- 鋼矢板⇒止水性が高く, 施工が比較的容易である。

- 連続地中壁⇒適用地盤の範囲が狭いが,他に比べ経済的である。

- 柱列杭⇒剛性が大きいため, 深い掘削にも適する。

- 親杭横矢板⇒止水性が劣るため, 地下水のない地盤に適する。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答2

- 記述のとおり

- 連続地中壁は, 遮水性がよく, 根入れ部分の連続性が保たれ、断面性能が高いため, 大規模な開削工事や重要構造物の近接工事, 軟弱地盤における工事等に用いられる。そのまま躯体として使用できるが, 作業に時間を要すことや支障物の移設等,他に比べて経済的とはいえない。

- 記述のとおり

- 記述のとおり

H29前期(第一次検定)★2級土木過去問No.12~31

※問題番号No.12~ No.31までの20問題のうちから6問題を選択し解答してください。

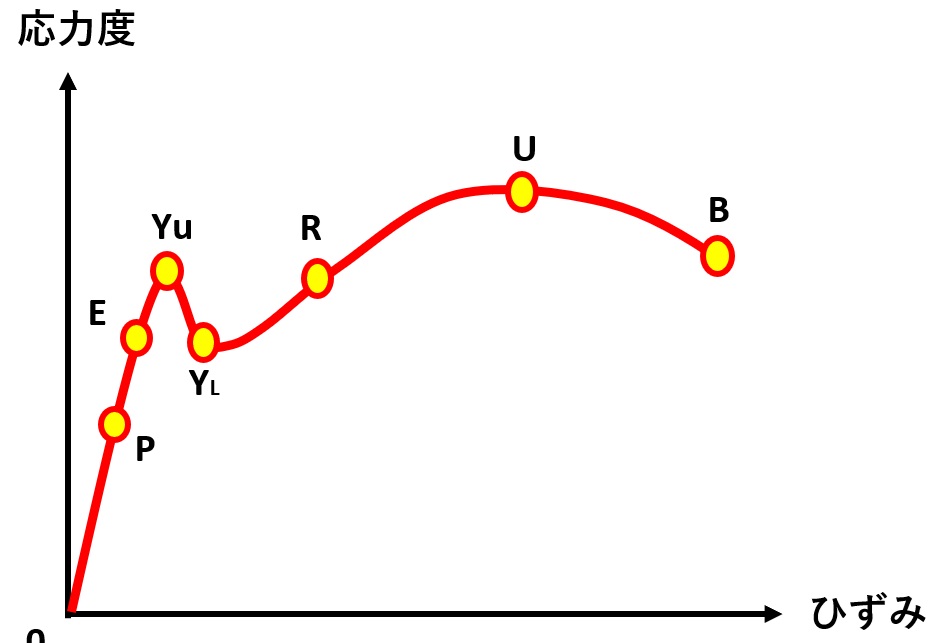

No. 12下図は一般的な鋼材の応力度とひずみの関係を示したものであるが,次の記述のうち,適当でないものはどれか。

- 点Pは,応力度とひずみが比例する最大限度という。

- 点Eは, 弾性変形をする最大限度という。

- 3.点Bは,最大応力度の点という。

- 点Yuは,応力度が増えないのにひずみが急激に増加しはじめる点という。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答3

鋼材の応力度とひずみ図の主な各点の名称は,P (比例限度),E(弾性限度), Yu (上降伏 点),YL(下降伏点), R (塑性域), U (最大応力度又は引張り強さ), B (破断点) である。

No. 13鋼道路橋の架設工法に関する次の記述のうち, 適当なものはどれか。

- クレーン車によるベント式架設工法は, 橋桁をベントで仮受けしながら部材を組み立てて架設する工法で,自走クレーン車が進入できる場所での施工に適している。

- フローティングクレーンによる一括架設式工法は、船にクレーンを組み込んだ起重機船を用いる工法で, 水深が深く流れの強い場所の架設に適している。

- ケーブルクレーン工法は、鉄塔で支えられたケーブルクレーンで橋桁をつり込んで架設する工法で, 市街地での施工に適している。

- 送出し工法は、 すでに架設した桁上に架設用クレーンを設置して部材をつりながら 片持ち式に架設する工法で, 桁下の空間が使用できない場合に適している。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答1

1.記述のとおり

2.フローティングクレーンによる一括架設式工法は,船にクレー ーンを組み込んだ起重機船を用い, 組み立てた橋桁を一括で架設する工法で, 起重機船が航 行できる水深があり, 流れの弱い場所の架設に用いられる。

3.ケーブルクレーン工法は、 桁下が利用できない山間部等で用いる場合が多く, 市街地では採用されない。

4.記述の内容は片持ち式工法の内容。送出し工法は,既設桁上等で橋体を組み立て、手延機を使用して橋桁を所定の位置に押し出し, 据え付ける工法である。

No.14コンクリートの劣化機構について説明した次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- 化学的侵食は,硫酸や硫酸塩などによりコンクリートが溶解する現象である。

- 塩害は, コンクリート中に浸入した塩化物イオンが鉄筋の腐食を引き起こす現象である。

- 中性化は,コンクリートの酸性が空気中の炭酸ガスの浸入などにより失われていく現象である。

- 疲労は,荷重が繰返し作用することで, コンクリート中に微細なひび割れが発生し, やがて大きな損傷となっていく現象である。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答3

1.2記述のとおり

3.中性化は,空気中のCO 2 がコンクリート内に侵入し, 水酸化カルシウムを炭酸カルシウムに変化させ, 高アルカリ性であるコンクリートのpHを低下させる現象

4.記述のとおり

No. 15 河川堤防の施工に関する次の記述のうち,適当でないものはどれか。

- 旧堤拡築工事は,かさ上げと腹付けを同時に行うことが多く, 腹付けは一般に旧堤防の裏法面に行う。

- 河川堤防の工事において基礎地盤が軟弱な場合は,地盤改良を行う。

- 築堤した堤防への芝付けは,総芝, 筋芝などの種類があるが, 総芝は芝を表法面全体に張ったものをいう。

- 引堤工事を行った場合の旧堤防は, 新堤防が完成後、直ちに撤去する。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答4

1.2.3記述のとおり

4.引堤とは,川幅を拡幅するために堤防を堤内地の方に移動させてつくりかえることをいう。引堤工事を行った場合, 新堤防は圧密沈下や法面の安定に時間を要するので、堤防のり面の植生の生育状況, 堤防本体の締固めの状況 (自然転圧) 等を考慮し, 原則, 新堤防完成後3年間は旧堤防除去を行ってはならない。

No.16 河川護岸に関する次の記述のうち,適当でないものはどれか。

- 低水護岸の天端保護工は,流水によって護岸の裏側から破壊しないように保護するものである。

- 根固工は,法覆工の上下流の端部に施工して護岸を保護し、 将来の延伸を容易にするものである。

- 基礎工は,法覆工を支える基礎であり, 洗掘に対する保護や裏込め土砂の流出を防ぐものである。

- 法覆工には,主にコンクリートブロック張工やコンクリート法枠工などがあり, 堤防及び河岸の法面を被覆し保護するものである。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答2

1.天端保護工は,天端工と背後地の間から侵食が予測される場合に設置するもので, 天端部分に作用する流速が1~2m/s程度を超える場合は、 洗掘の可能性が高いため設置が望ましい。

2.根固工は, 洪水時に河床の洗掘が著しい場所や、大きな流速の作用する場所等で, 護岸基礎工前面の河床の洗掘を防止するために設置する施設である。

3.4.記述のとおり

No. 17砂防えん堤に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- 水抜きは,本えん堤施工中の流水の切替えや堆砂後の浸透水を抜いて,本えん堤に かかる水圧を軽減するために設けられる。

- 袖は,洪水を越流させないために設けられ、 両岸に向かって上り勾配で設けられる。

- 水たたきは,本えん堤を越流した落下水の衝撃を緩和し,洗掘を防止するために設 けられる。

- 水通しは,一般に本えん堤を越流する流量に対して十分な大きさの矩形断面で設けられる。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答4

1.2.3記述のとおり

4. 水通し断面は原則として台形とし, 水通し幅は, 流水による堰堤下流部の洗掘に対処するため, 側面侵食等の著しい支障を及ぼさない範囲でできるだけ広くして水通し高さは,対象流量を流し得る水位に余裕高以上の値を加えて定める。

No. 18 地すべり防止工に関する次の記述のうち,適当なものはどれか。

- 水路工は,地表面の水を速やかに水路に集め、地すべり区域外に排除する工法である。

- 抑止工は,地すべりの地形や地下水の状態などの自然条件を変化させることにより, 地すべり運動を緩和させる工法である。

- 抑制工は,杭などの構造物を設けることにより, 地すべり運動の一部又は全部を停止させる工法である。

- 排土工は,地すべり脚部に存在する不安定な土塊を排除し, 地すべりの滑動力を減少させる工法である。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答1

1.記述のとおり

2.抑止工は, 杭工, 深礎杭工, アンカー工, 擁壁工等の構造物を設けることにより、地すべり運動の一部又は全部を停止させる工法である。

3.(杭工は抑止工)抑制工は地すべり地の地形, 地下水の状態等の自然条件を変化させることによって, 地すべりの 滑動力と抵抗力のバランスを改善し、地すべり運動を停止又は緩和させる工法である。

4.排土工は,斜面の地すべり頭部の土塊を排除し, 荷重を減ずることにより, 地すべりの滑動力を減少させる工法である。

No. 19道路のアスファルト舗装の破損に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- 線状ひび割れは、縦・横に幅5mm程度で長く生じるひび割れで, 路盤の支持力が不均一な場合や舗装の継目に生じる破損である。

- 縦断方向の凹凸は、道路の延長方向に,比較的長い波長で生じる凹凸で,どこにで も生じる破損である。

- ヘアクラックは、縦横斜め不定形に, 幅1mm程度に生じる比較的短いひび割れで,おもに表層に生じる破損である。

- わだち掘れは, 道路の縦断線形の小さいところにできる縦断方向の凹凸で,高速走行による車両の揺れにより生じる破損である。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答4

1.2.3記述のとおり

4.わだち掘れは,横断方向の凹凸であり, 過大な大型車交通, 地下水の影響等による路床・ 路盤の支持力の低下, 混 合物の品質不良, 締固め不足等が原因となる。

No. 20道路のアスファルト舗装における締固めの施工に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- 初転圧は,ロードローラへの混合物の付着防止のため, ローラに少量の水を散布する。

- 仕上げ転圧は, 平坦性をよくするためタンピングローラを用いる。

- 二次転圧は,一般にタイヤローラで行うが, 振動ローラを用いることもある。

- 初転圧は,横断勾配の低い方から高い方向へ一定の速度で転圧する。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答2

1.初転圧において, ローラへの混合物の付着防止のため, 少量の水, 切削油乳剤の希釈液または軽油等を薄く塗布する。

2.タンピングローラは,ローラ表面に突起が付いた,土塊や 岩塊を破砕しながら締め固める機械であり,仕上げ転圧には用いない。

3. 4.記述のとおり

No.21道路のアスファルト舗装の施工に関する次の記述のうち, 適当なものはどれか。

- 加熱アスファルト混合物は, 敷均し後ただちに初転圧, 二次転圧,継目転圧,仕上 げ転圧の順序で締め固める。

- 加熱アスファルト混合物は,基層面や古い舗装面上に舗装をする場合, 既設舗装面 との付着をよくするためプライムコートを散布する。

- 加熱アスファルト混合物は,現場に到着後ただちにブルドーザにより均一な厚さに 敷きます。

- 加熱アスファルト混合物は,よく清掃した運搬車を用い, 温度低下を防ぐため保温 シートなどで覆い品質変化しないように運搬する。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答4

1.加熱アスファルト混合物は, 敷均し後ただちに継目転圧,初転圧,二次転圧及び仕上げ転圧の順序で締め固める。

2.加熱アスファルト混合物と, 既設舗装 面との付着をよくするために用いるのはタックコートである。プライムコートは, 路盤等の防水性を高め, 路盤とアスファ ルト混合物とのなじみをよくするために用いられる。

3.加熱アスファルト混合物は、現場に到着後ただちにアスファルトフィニッシャにより均一な厚さに敷き均す。

4.記述のとおり

No.22道路の普通コンクリート舗装に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- コンクリート舗装は, コンクリート版が交通荷重などによる曲げ応力に抵抗するので, たわみ性舗装である。

- コンクリート舗装は,アスファルト舗装に比べ耐久性に富んでいる。

- コンクリート舗装は,アスファルト舗装の路面が黒色系であるのに比べ、路面が白色系のため照明効率が良い。

- コンクリート舗装は,アスファルト舗装に比べ長い養生日数が必要である。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答1

1.コンクリート舗装は, コンクリート版が交通荷重等による曲げ応力に抵抗するので,剛性舗装と呼ばれる。一方アスファルト舗装はせん断力に対する抵抗力は高いが, 曲げ応力に対する 抵抗力は低く,たわみ性舗装と呼ばれる。

2.コンクリート舗装は, アスファルト舗装に比 べて 「耐流動性」 「耐摩耗性」 「耐油性」 「耐熱性」 に富み、 「耐荷力」 にも優れているため, 維 持補修が困難な場所や, 大型車両の交通量が多く, 舗装に与える負荷が大きいところに用い られる。

3.コンクリート舗装は白色に近いため、照明の路面反射率が高く,視認性がよく、照明効率も高くなる。

4.コンクリート舗装の養生期間は、 早強ポルトランドセメントで1 週間,普通ポルトランドセメントで2週間, 高炉セメント及び中庸熱ポルトランドセメント, フライアッシュセメントで3週間程度必要である。

No.23 コンクリートダムに関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- 基礎処理工は,コンクリートダムの基礎岩盤の状態が均一ではないことから, 基礎 岩盤として不適当な部分の補強, 改良を行うものである。

- 転流工は,比較的川幅が狭く、 流量が少ない日本の河川では仮排水トンネル方式が多く用いられている。

- RCD工法は,単位水量が少なく, 超硬練りに配合されたコンクリートを振動ローラ で締め固める工法である。

- ダム本体の基礎掘削工は,基礎岩盤に損傷を与えることが少なく, 大量掘削に対応できる全断面工法が一般的である。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答4

1.2.3.記述のとおり

4. 全断面工法とは, トンネル掘削における工法である。ダム本体の基礎掘削は, 基礎岩盤に損傷を与えることが少ない長所を備えるベンチカット工法が一般的である。掘削方法は,まず平坦なベンチを造成し,階段状に切り下げる工法である。

No.24トンネルの山岳工法における支保工に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- 支保工は,掘削後の断面を維持し, 岩石や土砂の崩壊を防止するとともに,作業の安全を確保するために設ける。

- ロックボルトは, 掘削によって緩んだ岩盤を緩んでいない地山に固定し, 落下を防止するなどの効果がある。

- 吹付けコンクリートは,地山の凹凸を残すように吹き付けることで, 作用する土圧などを地山に分散する効果がある。

- 鋼製(鋼アーチ式) 支保工は, 吹付けコンクリートの補強や掘削断面の切羽の早期安定などの目的で行う。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答3

1.2記述のとおり

3.吹付けコンクリートは, 地山応力が円滑に伝達されるように、地山の凹凸を埋めるように吹付ける。

4.記述のとおり

No.25海岸堤防の消波工の施工に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- 異形コンクリートブロックを層積みで施工する場合は, すえつけ作業がしやすく、海岸線の曲線部も容易に施工できる。

- 消波工に一般に用いられる異形コンクリートブロックは,ブロックとブロックの間を波が通過することにより, 波のエネルギーを減少させる。

- 異形コンクリートブロックは, 海岸堤防の消波工のほかに, 海岸の侵食対策としても多く用いられる。

- 消波工は,波の打上げ高さを小さくすることや, 波による圧力を減らすために堤防の前面に設けられる。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答1

1.異形コンクリートブロックの積み方には, 規則正しく配列する層積みと, 最初から組み 上げない乱積みがある。 層積みは規則正しい配列から外観が美しく, 施工当初から安定性も優れているが, 乱積みに比べて据付けに手間がかかり, 海岸線の曲線部等の施工が難しい。

2.3.4記述のとおり

No.26 港湾の防波堤に関する次の記述のうち,適当でないものはどれか。

- 直立堤は,傾斜堤より使用する材料は少ないが,波の反射が大きい。

- 直立堤は,地盤が堅固で,波による洗掘のおそれのない場所に用いられる。

- 混成堤は,捨石部と直立部の両方を組み合わせることから, 防波堤を小さくするこ とができる。

- 傾斜堤は,水深の深い大規模な防波堤に用いられる。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答4

1.2.3記述のとおり

4.傾斜堤は,捨石堤ともいわれ、石や消波ブロック等を台形状に積み上げて堤体とし,斜面で の砕波によってエネルギーを散逸させる構造である。 単位面積あたりの載荷重が小さいため、 軟弱地盤にも適用しやすいが水深が深い大規模な防波堤では,大量の材料や労力が必要となるため採用されにくい。 水深の深い大規模な防波堤には, 混成堤が用いられることが多い。

No.27鉄道の「軌道の用語」 と「説明」 に関する次の組合せのうち, 適当でないものはどれか。

[軌道の用語]⇒[説明]

- スラック⇒曲線部において列車通過を円滑にするため軌間を拡大すること

- バラスト軌道⇒プレキャストのコンクリート版を用いた軌道

- 緩和曲線⇒鉄道車両の走行を円滑にするため直線と円曲線, 又は二つの曲線間に設けられた特殊な線形

- カント⇒車両が曲線を通過するときに遠心力により外方に転倒することを防止す るために外側のレールを高くすること

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答2

1.記述のとおり

2.選択肢のプレキャスト のコンクリート版を用いるのは, スラブ軌道である。バラスト軌道とは,路 盤上に砂利や砕石から成る道床バラストを敷き込みその上にまくら木を一定間隔で並べ、ま くら木の上に一対のレールを定められた軌間で締結したものである。

3.記述のとおり

4.記述のとおり

No. 28鉄道(在来線) の営業線及びこれに近接した工事に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- 営業線に近接した重機械による作業は, 列車の近接から通過の完了まで十分注意して行う。

- 重機械の運転者は, 重機械安全運転の講習会修了証の写しを添えて,監督員などの承認を得る。

- 信号区間のときは, バール・スパナ・スチールテープなどの金属による短絡(ショート)を防止する。

- 列車見張員は,信号炎管・合図灯・呼笛・時計・ 時刻表・ 緊急連絡表を携帯しなければならない。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答1

1.営業線に近接した重機械による作業では, 列車の接近から通過まで作業を一時中断する。

2.3.4記述のとおり

No.29 シールド工法に関する次の記述のうち,適当でないものはどれか。

- シールドマシンは, フード部, ガーダー部及びテール部の三つに区分される。

- シールド推進後は, セグメントの外周に空げきが生じるためモルタルなどを注入する。

- セグメントの外径は、シールドで掘削される掘削外径より大きくなる。

- シールド工法は,コンクリートや鋼材などで作ったセグメントで覆工を行う。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答3

1.2記述のとおり

3.シールドの外径は、セグメントリングの外径, テールクリアランス及びテ ールスキンプレート厚を考慮して決定するため, セグメントの外径はシールドで掘削される掘削外径より小さい。

4.セグメントには,材質別にRCセグメント, 鋼製セグメント, 合成セグメントがある。

No. 30上水道の管きょの継手に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- ダクタイル鋳鉄管の接合に使用するゴム輪を保管する場合は, 紫外線などにより劣化するので極力室内に保管する。

- 接合するポリエチレン管を切断する場合は,管軸に対して切口が斜めになるように切断する。

- ポリエチレン管を接合する場合は, 削り残しなどの確認を容易にするため, 切削面にマーキングをする。

- ダクタイル鋳鉄管の接合にあたっては, グリースなどの油類は使用しないようにし、ダクタイル鋳鉄管用の滑剤を使用する。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答2

1.記述のとおり

2.ポリエチレン管を切断する場合は, パイプカッター等で管軸に対して切口は直角に切断する。 接合は融着により行うため, 斜め切れ, 挿入不足があると, 熱で溶けて膨張したポリエチレン樹脂が樹脂漏れを起こし, 十分な融着強度が得られなくなる。

3.ポリエチレン管は融着により接合するが, 削残しがあると管表面の酸化被膜が十分に溶融されず、漏水の発生等の原因となるため,管融着面にマーキングを行い, このマーキングが消えるように切削 (スクレープ)を行う。

4.グリースや鉱物油等を用いるとゴム輪が劣化し、漏水の原因となる可能性がある。

No.31下水道の管きょの接合に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- 段差接合は,緩い勾配の地形でのヒューム管の管きょなどの接続に用いられる。

- 管底接合は, 上流が上がり勾配の地形に適し、 ポンプ排水の場合は有利である。

- 階段接合は, 急な勾配の地形での現場打ちコンクリート構造の管きょなどの接続に 用いられる。

- 管頂接合は,下流が下り勾配の地形に適し, 下流ほど管きょの埋設深さが増して工事費が割高になる場合がある。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答1

1.段差接合は,地表勾配が急な場合, 地表勾配に応じて適当な間隔にマンホールを設け, 1箇所あたりの段差は1.5m以内とすることが望ましい。 なお段差が0.6m以上の場合、合流管, 汚水管については副管の使用を原則とする。

2. 記述のとおり

3.階段接合は, 急な勾配の地形において用いられる。通常,大口径管きょ又は現場打ち管きょに等の接続に用いられ, 階段の高さは1段 あたり0.3m以内とする。

4.は記述のとおり

H29前期(第一次検定)★2級土木過去問No.32~42

※問題番号No.32 ~No.42までの11問題のうちから6問題を選択し解答してください。

No.32労働基準法に定められている労働時間,休憩, 休日に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- 使用者は、労働時間が8時間を超える場合においては, 少なくとも1時間の休憩時間 を労働時間の途中に与えなければならない。

- 使用者は,原則として労働者に休憩時間を除き1週間について60時間を超えて労働 させてはならない。

- 使用者は,労働者に対して4週間を通じて3日以上の休日を与えなければならない。

- 使用者は,雇入れの日から起算して3箇月間継続勤務したすべての労働者に対して 有給休暇を与えなければならない。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答1

1.労働基準法第34条 (休憩) 第1項に 「使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分, 8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない」と規定されており、 正しい。

2.同法第32条 (労働時間)第 1項に 「使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて, 労働させてはならない」と規定されている。

3.同法第35条 (休日) 第1項 「使用者は、労働者に対し て、毎週少くとも1回の休日を与えなければならない」, 及び第2項 「前項の規定は,4週間 を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない」と規定されている。

4.同法 第39条(年次有給休暇) 第1項に 「使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤 務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し, 又は分割した10労働日の有給休 暇を与えなければならない」と規定されている。

No. 33労働者が業務上負傷し,又は疾病にかかった場合の災害補償に関する次の記述のうち, 労働基準法上,正しいものはどれか。

- 使用者は,労働者の療養期間中の平均賃金の全額を休業補償として支払わなければ ならない。

- 使用者は、労働者が治った場合、 その身体に障害が残ったとき, その障害が重度な場合に限って障害補償を行わなければならない。

- 使用者は,労働者が重大な過失によって業務上負傷し, 且つ使用者がその過失について行政官庁の認定を受けた場合においては,障害補償を行わなければならない。

- 使用者は,療養補償により必要な療養を行い, 又は必要な療養の費用を負担しなけ ればならない。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答4

1.労働基準法第76条 (休業補償) 第1項に「労働者が前条の規定による療養のため, 労働 することができないために賃金を受けない場合においては,使用者は、労働者の療養中平均 賃金の100分の60の休業補償を行わなければならない」と規定されている。

2.同法第77 条(障害補償)に「労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり、治った場合において,その 身体に障害が存するときは,使用者は、その障害の程度に応じて, 平均賃金に別表第二に定 める日数を乗じて得た金額の障害補償を行わなければならない」と規定されている。

3.同法第78条 (休業補償及び障害補償の例外) に 「労働者が重大な過失によって業務上負傷し, 又は疾病にかかり, 且つ使用者がその過失について行政官庁の認定を受けた場合においては, 休業補償又は障害補償を行わなくてもよい」と規定されている。

4.同法第75条(療養補償) 第1項により正しい。

No. 34事業者が労働者に対して特別の教育を行わなければならない業務に関する次の記述のうち, 労働安全衛生法上、該当しないものはどれか。

- アーク溶接機を用いて行う金属の溶接, 溶断等の業務

- 赤外線装置を用いて行う透過写真の撮影の業務

- 高圧室内作業に係る業務

- 建設用リフトの運転の業務

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答2

労働安全衛生法第59条 (安全衛生教育) 第3項により規定された, 労働者に対して特別の教 育を行わなければならない業務は,同規則第36条 (特別教育を必要とする業務) に示されている。

1.第3号に規定

2.規定されていない

3.第24の2号に規定

4.第18号に規定

No.35建設業法に定められている主任技術者及び監理技術者の職務に関する次の記述のうち, 誤っているものはどれか。

- 当該建設工事の施工計画の作成を行わなければならない。

- 当該建設工事の工程管理を行わなければならない。

- 当該建設工事の下請契約書の作成を行わなければならない。

- 当該建設工事の品質管理を行わなければならない。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答3

建設業法第26条の3 (主任技術者及び監理技術者の職務等) 第1項に 「主任技術者及び監理 技術者は,工事現場における建設工事を適正に実施するため,当該建設工事の施工計画の作 成,工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び当該建設工事の施工に従事する者の技術 上の指導監督の職務を誠実に行わなければならない」と規定されている。

3.当該建設工事 の下請契約書の作成は監理技術者の職務ではない。

No. 36道路法上, 道路占用者が道路を掘削する場合に用いてはならない方法は,次のうちどれか。

- えぐり掘り

- つぼ掘り

- 推進工法

- 溝掘り

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答1

道路法施行令第13条 (工事実施の方法に関する基準) 第2号に 「道路を掘削する場合においては、溝掘, つぼ掘又は推進工法その他これに準ずる方法によるものとし, えぐり堀の方法 によらないこと」と規定されている。

No.37 河川法に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。

- 1級及び2級河川以外の準用河川の管理は,市町村長が行う。

- 河川区域内で道路橋工事用桟橋を設置する場合は, 河川管理者の許可を受けなくて よい。

- 河川の上空を横断する送電線を設置する場合は,河川管理者の許可を受けなければ ならない。

- 河川保全区域とは,河川管理施設を保全するために河川管理者が指定した区域である。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答2

1.河川法第100条 (この法律の規定を準用する河川) 第1項により正しい。

2. 同法第26 条 (工作物の新築等の許可) 第1項に 「河川区域内の土地において工作物を新築し,改築し, 又は除却しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受け なければならない。 河川の河口附近の海面において河川の流水を貯留し、又は停滞させるた めの工作物を新築し, 改築し,又は除却しようとする者も、同様とする」と規定され、この規定は一時的な仮設工作物にも適用され, 許可が必要である。

3. 同法第24条 (土地 の占用の許可)により正しい。

4.同法第54条 (河川保全区域) 第1項により正しい。

No.38建築基準法に定められている建築物の敷地と道路に関する下記の文章の(イ),(ロ)にあてはまる次の数値の組合せのうち、正しいものはどれか。

都市計画区域内の道路は,原則として幅員(イ) m以上のものをいい、 建築物の敷地 は,原則として道路に(ロ ]m以上接しなければならない。

- イ:3、ロ:2

- イ:3、ロ:4

- イ:4、ロ:2

- イ:4、ロ:4

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答3

建築基準法第42条 (道路の定義) 第1項に 「「道路」とは,次の各号のいずれかに該当する 幅員4m以上のもの (地下におけるものを除く。)をいう」と規定されている。 また,同法第 43条 (敷地等と道路との関係) 第1項に 「建築物の敷地は, 道路に2m以上接しなければな らない」と規定されている。

No.39 火薬類に関する次の記述のうち,火薬類取締法上,正しいものはどれか。

- 消費場所において火薬類を取り扱う場合,固化したダイナマイト等はもみほぐして はならない。

- 火薬類を存置し,又は運搬するときは,火薬,爆薬,導火線と火工品とをそれぞれ 異なった容器に収納すること。

- 火薬類取扱所において存置することのできる火薬類の数量は, 全作業の消費見込量 とする。

- 火薬類の発破を行う場合には、前回の発破孔を利用して, 削岩し, 又は装てんする。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答2

1.火薬類取締法施行規則第51条 (火薬類の取扱い) に 「消費場所において火薬類を取り扱 う場合には、次の各号の規定を守らなければならない」, 同条第7号に 「固化したダイナマイ ト等は, もみほぐすこと」と規定されている。

2.同規則第51条第2項により正しい。

3.同規則第52条 (火薬類取扱所) 第3項第11号に「火薬類取扱所において存置することのできる火薬類の数量は、1日の消費見込量以下とする」と規定されている。

4.同規則第53条 (発破) 第6号に「前回の発破孔を利用して, 削岩し,又は装てんしないこと」と規定されて いる。

No.40騒音規制法上,指定地域内において特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者が, 作業開始前に市町村長に実施の届出をしなければならない期限として正しいものは,次のうちどれか。

- 3日前まで

- 7日前まで

- 14日前まで

- 21日前まで

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答2

騒音規制法第14条 (特定建設作業の実施の届出) に 「指定地域内において特定建設作業を伴 う建設工事を施工しようとする者は、当該特定建設作業の開始の日の7日前までに,環境省令で定めるところにより, 市町村長に届け出なければならない。 ただし, 災害その他非常の 事態の発生により特定建設作業を緊急に行う必要がある場合は、この限りでない」と規定さ れている。

No. 41振動規制法に定められている特定建設作業の対象とならない建設機械は, 次のうちどれか。ただし,当該作業がその作業を開始した日に終わるものを除き, 1日における当該作業に係る2地点間の最大移動距離が50mを超えない作業とする。

- ディーゼルハンマ

- ジャイアントブレーカ

- ブルドーザ

- 舗装版破砕機

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答3

振動規制法第2条第3項, 同法施行令第2条及び別表二により, 特定建設作業に該当するものは、

- くい打機, くい抜機を使用する作業

- 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業

- 舗装版破壊機を使用する作業

- ブレーカを使用する作業である。

よってブルドーザは特定建設作業の対象とならない。

No.42特定港で行う場合に港長の許可を受ける必要があるものは, 港則法上, 次のうちどれか。

- 特定港に入港したとき

- 特定港内又は特定港の境界附近で工事又は作業をしようとする者

- 特定港内において, 雑種船以外の船舶を修繕し,又はけい船しようとする者

- 特定港を出港しようとするとき

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答2

1.4.は港則法第4条 (入出港の届出) に 「船舶は、特定港に入港したとき又は特定港を出 港しようとするときは,国土交通省令の定めるところにより, 港長に届け出なければならな い」と規定されている。

2. 同法第31条 (工事等の許可及び進水等の届出) 第1項に 「特定港内又は特定港の境界附近で工事又は作業をしようとする者は, 港長の許可を受けなければ 「ならない」と規定されている。

3.同法第8条 (修繕及び係船) 第1項に 「特定港内におい ては,汽艇等以外の船舶を修繕し,又は係船しようとする者は、その旨を港長に届け出な ければならない」と規定されている。

※3. 「雑種船」 と記されているが, 平成28年11月の港則法改正により 「雑種船」 は 「汽艇等」の表記に改められ, 総トン数20トン未満の汽船を指すこととなった。

H29前期(第一次検定)★2級土木過去問No.43~61

※問題番号No.43 ~ No.61までの19問題は必須問題ですから全問題を解答してください。

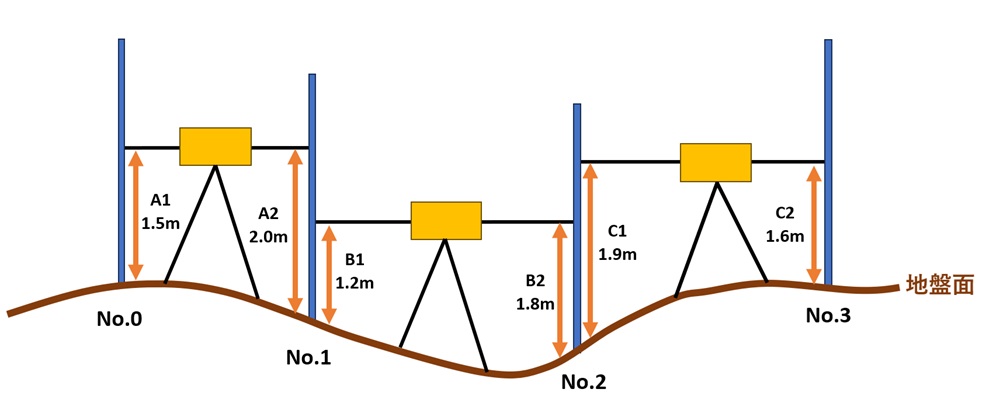

No. 43下図のように No.0 から No.3までの水準測量を行い, 図中の結果を得た。 No.3の地盤高は次のうちどれか。 なお, No.0 の地盤高は10.0m とする。

【水準測量★図】

- 8.9m

- 9.2m

- 9.5m

- 10.0m

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答2

水準測量で測定したデータを, 昇降式で野帳に記入すると,以下のとおりになる。

| 測点

No. |

距離

(m) |

後視(B.S)

(m) |

前視(F.S)

(m) |

高低差 |

地盤高(G.H)

(m) |

| 昇(+) |

降(−) |

| No.0 |

|

1.5 |

|

|

|

10.0 |

| No.1 |

|

1.2 |

2.0 |

|

0.5 |

9.5 |

| No.2 |

|

1.9 |

1.8 |

|

0.6 |

8.9 |

| No.3 |

|

|

1.6 |

0.3 |

|

9.2 |

それぞれの地盤高は以下のとおりに計算する。

➀No.1:10.0m (No.0のG.H) + (1.5m (No.0 のB.S) -2.0m (No.1のF.S)) =9.5m

②No.2:9.5m (No.1のG.H) + (1.2m (No.1のB.S) 1.8m (No.2のF.S)) =8.9m

③No.3:8.9m (No.2のG.H) + (1.9m (No.2のB.S) -1.6m (No.3のF.S)) =9.2m

したがって2.が適当

No. 44公共工事で発注者が示す設計図書に該当しないものは,次のうちどれか。

- 現場説明書

- 実行予算書

- 設計図面

- 特記仕様書

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答2

公共工事標準請負契約約款第1条(総則) 第1項に 「(前略) 設計図書 (別冊の図面, 仕様書, 現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。) (後略)」 と規定されている。

2.実行予算書は, 受注者が工事原価を見積もり, 原価管理を行うために作成するものであり, 発注者が示す図書ではない。

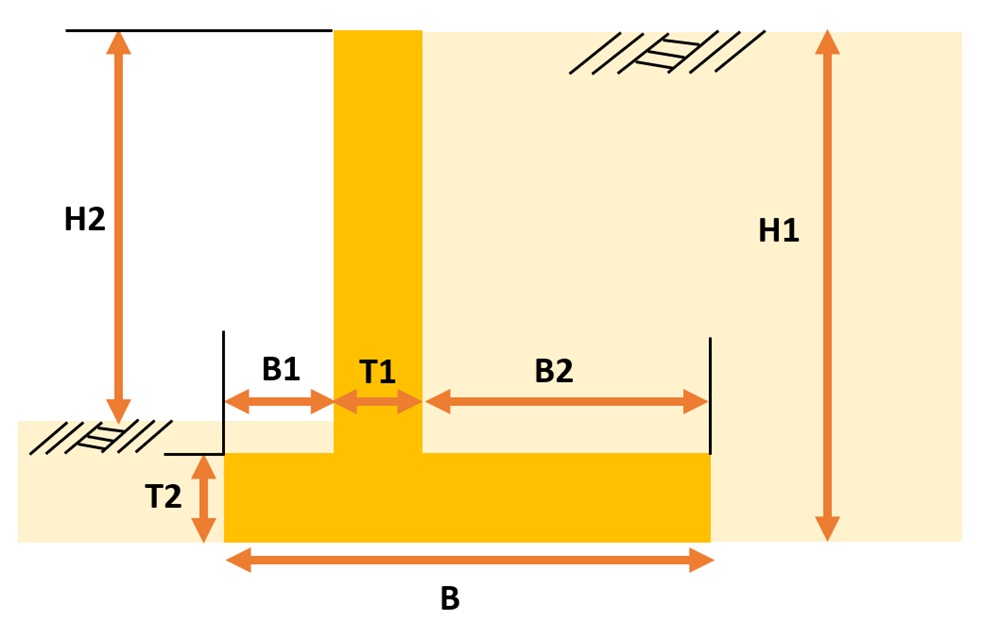

No.45下図は逆T型擁壁の断面図であるが, 逆T型擁壁各部の名称と寸法記号の表記として2つとも適当なものは,次のうちどれか。

【逆T型擁壁★断面図】

- 擁壁の高さH1, かかと版幅B1

- 擁壁の高さH2, たて壁厚T1

- 擁壁の高さH1, 底版幅B

- 擁壁の高さH2, つま先版幅B2

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答3

設問の逆T型擁壁各部の寸法記号と名称の表記は次のとおり

- H1 (擁壁高)

- H2 (地上高)

- B(底版幅)

- B1 (つま先版幅)

- B2 (かかと版幅)

- T1 (たて壁厚)

- T2 (底版厚)

No.46建設工事における建設機械の 「機械名」と「性能表示」に関する次の組合せのうち、適当なものはどれか。

[機械名]⇒[性能表示]

- ロードローラ⇒質量(t)

- バックホウ⇒バケット質量(kg)

- ダンプトラック⇒車両重量(t)

- クレーン⇒ブーム長(m)

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答1

建設機械の性能は以下のとおり

- ロードローラは機械の質量(t)

- バックホウはバケット容量 (m3)

- ダンプトラックは最大積載重量(t)

- クレーンは最大定格荷重 (t)

No.47施工計画作成のための事前調査に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- 輸送, 用地の把握のため, 道路状況, 工事用地などの調査を行う。

- 工事内容の把握のため, 現場事務所用地,設計図面及び仕様書の内容などの調査を行う。

- 近隣環境の把握のため, 近接構造物, 地下埋設物などの調査を行う。

- 資機材の把握のため, 調達の可能性, 適合性, 調達先などの調査を行う。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答2

2.の現場事務所用地は必須事項ではない。

施工計画作成のための事前調査においては, 契約条件と現場条件に関する調査確認が必要である。

契約条件については、

1契約内容の確認

2設計図書の確認

3その他の確認があり, 現場条件には,地形・地質・水文気象調査, 施工方法・仮設・機械選定,動力源・工事用水, 材料の供給源・価格及び運搬路, 労務の供給・賃金, 工事による支障の発生, 用地取得状況, 隣接工事の状況, 騒音振動等の環境保全基準, 文化財・地下埋設物等の有無, 建設副産物対策等がある。

No.48仮設備工事には直接仮設工事と間接仮設工事があるが, 間接仮設工事に該当するものは,次のうちどれか。

- 足場工

- 現場事務所

- 土留め工

- 型枠支保工

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答2

直接仮設工事とは, 工事用道路や支保工足場, 電力設備や土留め、 仮締切等,本工事のために必要な仮設である。

間接仮設工事とは、現場事務所・倉庫・宿舎等であり, 共通仮設工事ともいう。

No. 49建設機械の作業に関する次の記述のうち, 適当なものはどれか。

- トラフィカビリティとは,軟岩やかたい土を爪によって作業できる程度をいう。

- ブルドーザの作業効率は, 砂の方が岩塊・玉石より小さい。

- リッパビリティとは、建設機械が土の上を走行する良否の程度をいう。

- ダンプトラックの作業効率は, 運搬路の沿道条件, 路面状態, 昼夜の別で変わる。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答4

1.トラフィカビリティとは, 軟弱地盤上の建設機械の走行性をいい, コーン指数で表す。 記述内容はリッパビリティのこと。

2.ブルドーザの作業効率は, 実績数値で示され, 岩塊・ 玉石の作業効率 0.20~0.35 に対して砂は0.40~0.70 と大きい。

3.リッパビリティは, リッパによる軟岩や硬岩の掘削性をいい, リッパビリティは岩盤の強度との関係が強く、岩盤の弾性波速度で表される。記述内容はトラフィカビリティのこと。

4.記述のとおり

No. 50工程管理に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- 工程表は,工事の施工順序と所要の日数を図表化したものである。

- 計画工程と実施工程の間に生じた差を修正する場合は,労務・機械・資材及び作業日数など、あらゆる方面から検討する。

- 工程管理では, 実施工程が計画工程よりも下回るように管理する。

- 作業能率を高めるためには, 実施工程の進行状況を常に全作業員に周知する。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答3

1.工程表には, バーチャート (横線式工程表) や斜線式工程表等がある。

2.記述のとおり

3.工程管理では,予期せぬ事態に適切に対処するため, 実施工程の進捗が計画工程を少し上回るように管理する。

4.記述のとおり

No.51下図のネットワーク式工程表に示す工事のクリティカルパスとなる日数は、次のうちどれか。ただし,図中のイベント間のA〜Gは作業内容, 数字は作業日数を表す。

【ネットワーク式工程表】

- 19日

- 20日

- 21日

- 22日

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答3

クリティカルパスとは各作業ルートのうち、もっとも日数を要する最長経路のこと。

各経路の所要日数は次のとおり。

⓪⇒➀⇒②⇒⑤⇒⑥=3+6+7+4=20日

⓪⇒➀⇒②⇒③⇒⑤⇒⑥=3+6+0+6+4=19日

⓪⇒➀⇒②⇒③⇒④⇒⑤⇒⑥=3+6+0+8+0+4=21日

⓪⇒➀⇒③⇒⑤⇒⑥=3+5+6+4=18日

⓪⇒➀⇒③⇒④⇒⑤⇒⑥=3+5+8+0+4=20日

よって3が適当

No.52建設工事における保護具の使用に関する次の記述のうち, 適当でないもの はどれか。

- 保護帽は,大きな衝撃を受けた場合には,損傷の有無を確認して使用する。

- 安全帯に使用するフックは,できるだけ高い位置に取り付ける。

- 保護帽は,規格検定合格ラベルの貼付けを確認し使用する。

- 胴ベルト型安全帯は,できるだけ腰骨の近くで, ずれが生じないよう確実に装着する。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答1

1.保護帽は 一度でも大きな衝撃を受けたものは,外観に損傷がなくても使用しない。

2. 安全帯のフックの位置が低いと落下距離が大きくなり, 墜落時の衝撃も大きくなるため, フックはD環よりもできるだけ高い位置に取り付ける。

3. 4. は記述のとおり。

※平成31年2月に労働安全衛生規則が改正され、 設問文にある 「安全帯」は 「要求性能墜落制止用器具」という名称に変更された。

No. 53足場(つり足場を除く) に関する次の記述のうち, 労働安全衛生法上,誤っているものはどれか。

- 高さ2m以上の足場は,床材と建地との隙間を12cm未満とする。

- 高さ2m以上の足場は, 幅40cm以上の作業床を設ける。

- 高さ2m以上の足場は、床材間の隙間を3cm以下とする。

- 高さ2m以上の足場は、 床材が転位し脱落しないよう1つ以上の支持物に取り付ける。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答4

1.2.3.は労働安全衛生規則第563条 (作業床) 第2項より正しい。

4.同規則第563条の第5に 「つり足場の場合を除き, 床材は、転位し、又は脱落しないように2以上の支持物に取り付けること」と規定されている。

No.54事業者が,地山の掘削作業における災害を防止するために実施しなければならない事項に関する次の記述のうち, 労働安全衛生法上、誤っているものはどれか。

- 労働者に危険を及ぼすおそれがあるときは, 作業箇所の形状, 地質, き裂, 湧水, 埋設物の有無,ガス及び蒸気発生の有無を十分に調査する。

- 高さ2m以上の箇所で労働者に安全帯等を使用させるときは,安全帯等を安全に取り付けるための設備等を設ける。

- 掘削面の高さが2m以上となる場合は,地山の掘削作業主任者の特別教育を修了した者を地山の掘削作業主任者に選任する。

- 作業中に物が落下することにより労働者に危険を及ぼすおそれがあるときは、安全ネットの設置, 立入区域の設定等の措置を講ずる。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答3

1.労働安全衛生規則第355条 (作業箇所等の調査) により正しい。

2.同規則第521条 ( 安全帯等の取付設備等) により正しい。

3.同法施行令第6条 (作業主任者を選任すべき作 業) 第9号及び同規則第359条 (地山の掘削作業主任者の選任)より「掘削面の高さが2m以 上となる地山の掘削の作業については, 地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習を修了した者のうちから, 地山の掘削作業主任者を選任しなければならない」と規定されてい る。

4.同規則第537条 (物体の落下による危険の防止) により正しい。

No.55事業者が,高さ5m以上のコンクリート構造物の解体作業に伴う災害を防 止するために実施しなければならない事項に関する次の記述のうち, 労働安全衛生法上,誤っているものはどれか。

- あらかじめ, 作業方法や順序, 使用機械の種類や能力, 立入禁止区域の設定等の作 業計画を立て,関係労働者に周知する。

- コンクリート塊等の落下のおそれのある場所で解体用機械を使用するときは, 堅固なヘッドガードを備えた機種を選ぶ。

- 解体用機械の運転者が運転位置を離れる際は, ブレーカ等の作業装置を周辺作業に支障のない高さに上げておく。

- 粉じんの発生が予想される解体作業では, 関係労働者の保護眼鏡や呼吸用保護具等を備えなければならない。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答3

1.労働安全衛生規則第517条の14 (調査及び作業計画) により正しい。

2.同規則第153 条 (ヘッドガード)により正しい。

3.同規則第160条 (運転位置から離れる場合の措置) の第1項に 「事業者は、車両系建設機械の運転者が運転位置から離れるときは,当該運転者 に次の措置を講じさせなければならない」, 及び同項第1号に 「バケット, ジッパー等の作業装置を地上に下ろすこと」と規定されている。

4.同規則第593条 (呼吸用保護具等)により正しい。

No. 56アスファルト舗装の路床の強さを判定するために行う試験として,適当なものは次のうちどれか。

- PI (塑性指数) 試験

- CBR試験

- マーシャル安定度試験

- すり減り減量試験

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答2

- PI (塑性指数) 試験は,粘性土の安定性を求める試験であり, PIは液性限界と塑性限 界の含水比の差から求められ、値が大きいほど吸水による強度低下や土の圧縮性が大きい。

- CBR試験とは、路床や路盤の支持力の大きさを評価する試験

- マーシャル 安定度試験とは, アスファルト混合物の配合設計を決定するための試験

- すり減り減量試験とは, 骨材の耐摩耗性を求める試験

No. 57品質管理に用いるヒストグラムに関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- ヒストグラムの形状が度数分布の山が左右二つに分かれる場合は,工程に異常が起 きていると考えられる。

- ヒストグラムは, データの存在する範囲をいくつかの区間に分け,それぞれの区間に入るデータの数を度数として高さで表す。

- ヒストグラムは、時系列データの変化時の分布状況を知るために用いられる。

- ヒストグラムは、ある品質でつくられた製品の特性が, 集団としてどのような状態 にあるかが判定できる。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答3

ヒストグラムは, 横軸をいくつかのデータ区間に分け,それぞれの区間に入るデータの数を度数として縦軸に高さで表したものである。

工程が安定している場合, 一般的に平均値付近 に度数が集中し、平均値から離れるほど低く, 左右対称のつり鐘型の正規分布となる。

ある品質でつくられた製品の特性が, 集団としてどのような状態にあるかが判定でき,工程の状態を把握できるが、個々のデータの時間的変化や変動の様子はわからない。 時系列データの変化は,工程能力図や管理図で把握できる。

No. 58盛土の締固めの品質管理に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- 締固めの品質規定方式は,盛土の締固め度などを規定する方法である。

- 締固めの目的は, 土の空気間げきを多くし透水性を低下させるなどして土を安定した状態にする。

- 締固めの工法規定方式は,使用する締固め機械の機種や締固め回数, 敷均し厚さな どを規定する方法である。

- 盛土の締固めの効果や性質は、土の種類や含水比, 施工方法によって変化する。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答2

1.記述のとおり

2.締固めの目的は、土の空気間げきを少なくし, 透水性を低下させる等して土を最も安定した状態にし、盛土完成後の変形を少なくすることである。

3.4記述のとおり

No. 59 呼び強度 21, スランプ12cm, 空気量 4.5%と指定したレディーミクストコンクリート (JIS A 5308) の判定基準を満足しないものは、次のうちどれか。

- 3回の圧縮強度試験結果の平均値は, 23N/mm²である。

- 1回の圧縮強度試験結果は, 18N/mm²である。

- スランプ試験の結果は, 14.0cmである。

- 空気量試験の結果は, 7.0%である。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答4

設問のレディーミクストコンクリートにおいて, 圧縮強度は1回の試験結果が呼び強度値の 85%(17.85N/mm2) 以上, 3回の試験結果の平均値が呼び強度値 (21N/mm2) 以上となる。

空気量は許容差が±1.5%で許容範囲が3.0~6.0%となる。

スランプは12cmのとき許容差が ±2.5cmで許容範囲が9.5~14.5cmとなる。

よって空気量7.0%の4.が満足しない。

No. 60建設工事における建設機械の騒音振動対策に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- 車輪式 (ホイール式) の建設機械は、移動時の騒音振動が大きいので, 履帯式 (ク ローラ式)の建設機械を用いる。

- 建設機械の騒音は、エンジンの回転速度に比例するので、無用なふかし運転は避ける。

- 作業待ち時は、 建設機械などのエンジンをできる限り止めるなど騒音振動を発生さ せない。

- 建設機械は, 整備不良による騒音振動が発生しないように点検, 整備を十分に行う。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答1

1.建設機械の騒音・振動は,動力や走行方式等により異なり、 大型機械より小型機械, 履帯式より車輪式の方が一般に騒音・振動は小さい。

2.3.4記述のとおり

No.61「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」 (建設リサイクル法)に定められている特定建設資材に該当しないものは,次のうちどれか。

- アスファルト・コンクリート

- 木材

- コンクリート及び鉄から成る建設資材

- 土砂

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答4

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 (建設リサイクル法)に定められている特定建設資材は、1 コンクリート, 2 コンクリート及び鉄から成る建設資材, 3. 木材, 4 アスフ ァルトコンクリートである。