H30年度前期(2018)2級土木施工管理技士★学科(第一次検定)の過去問題です。

また図解等は引用またはオリジナルで改めて作成しています。

そのほかの過去問については、まとめ記事でご確認ください。

【H30前期】2級土木過去問題・解答&解説付き(第一次検定)

お気づきの点(ミス・要修正事項)などありましたら、コメントください。

よろしくお願いいたします。

H30前期(学科)★2級土木★過去問題No.1~11

※ 問題番号No.1~No.11までの11問題のうちから9問題を選択し解答してください。

No. 1土質調査に関する次の試験方法のうち, 室内試験はどれか。

- 土の液性限界・塑性限界試験

- ポータブルコーン貫入試験

- 平板載荷試験

- 標準貫入試験

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答1

1.土の液性限界・塑性限界試験は,コンシステンシー試験とも呼ばれ, 乾いた半固体状の土の含水量を変化させ, 塑性体, 液体の状態に移る境界の含水比を調べる室内試験

2.ポータブルコーン貫入試験は、ロッドの先端に円錐のコーンを取り付けて地中に静的に 貫入し、その圧入力から土のコーン指数を求める原位置試験

3.平板載荷試験は, 一定の大きさの鋼板に載荷し、荷重と沈下量の関係から地盤の支持力係数を測定する原位置試験

4. 標準貫入試験は, ボーリングロッド頭部に取り付けたノッキングブロック に,63.5kg±0.5kgの錘を76cm±1cmの高さから落下させ, 地盤に30cm貫入する打撃回数からN値を調べる原位置試験である。

No. 2「土工作業の種類」 と 「使用機械」 に関する次の組合せのうち、適当でないものはどれか。

[土工作業の種類]・・・[使用機械 ]

- 溝掘り・・・トレンチャ

- 伐開除根・・ブルドーザ

- 運搬・・・・トラクターショベル

- 締固め・・・ロードローラ

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答3

1.トレンチャは,小型の掘削用バケットをチェーンソーのようにチェーンで環状につなぎ、回転によって地盤に溝を掘る機械である。

2.ブルドーザは、前面に排土板が取り付け てあり,これにより掘削, 運搬, 整地, 敷均し, 締固めや, 伐開除根を行う機械である。

3.トラクターショベルは, 前方に土砂をすくい上げるバケットが付いている積込み機械である。小距離運搬に用いることもあるがメインではない。

4. ロードローラは,円筒状のローラによってア スファルト舗装や路盤 路床等の締固めに用いられる。

No. 3道路土工の盛土材料として望ましい条件に関する次の記述のうち,適当でないものはどれか。

- 盛土完成後のせん断強さが大きいこと。

- 盛土完成後の圧縮性が大きいこと。

- 敷均しや締固めがしやすいこと。

- トラフィカビリティーが確保しやすいこと。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答2

盛土材料として望ましい条件としては, 敷均しや締固めが容易で、締固め後のせん断強さが大きく,圧縮性 (沈下量) が小さく, 雨水等の浸食に強い (透水性が小さい)とともに,吸湿による膨潤性 (水を吸着して体積が増大する性質) が低いこと。

また施工機械のト ラフィカビリティーが確保できることである。

No. 4基礎地盤の改良工法に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- 深層混合処理工法は, 固化材と軟弱土とを地中で混合させて安定処理土を形成する。

- ウェルポイント工法は,地盤中の地下水位を低下させることにより, 地盤の強度増 加をはかる。

- 押え盛土工法は、軟弱地盤上の盛土の計画高に余盛りし沈下を促進させ早期安定性 をはかる。

- 薬液注入工法は、土の間げきに薬液が浸透し、 土粒子の結合で透水性の減少と強度 が増加する。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答3

1.深層混合処理工法は,回転翼を有した撹拌機を地中に挿入し, 引き上げながら固化材を 噴射して軟弱土と強制的に混合・撹拌して円柱状の改良体をつくり, 沈下及び安定性をはかる工法

2.ウェルポイント工法は, 吸水装置で掘削箇所の内側及び周辺を取り囲み、 先端の吸水部から地下水をポンプで強制排水し、地下水位を低下させ, 圧密の促進や地盤の 強度増加をはかる工法

3.選択肢の記述内容は、サーチャージ工法のことである。押え盛土工法とは、 本体盛土に先行し, 側方に押さえ盛土を施工し、 基礎地盤のすべり破壊に抵抗するモーメントを増加させて本体盛土のすべり破壊を防止する工法

4. 薬液 注入工法は,水ガラス等の薬液を地盤に注入し, 土粒子の間隙に浸透・固化させ, 地盤強化や透水性の改良 (止水) を行う工法

No. 5コンクリートの性質を改善するために用いる混和材料に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- フライアッシュは、コンクリートの初期強度を増大させる。

- 減水剤は,単位水量を変えずにコンクリートの流動性を高める。

- 高炉スラグ微粉末は, 水密性を高め塩化物イオンなどのコンクリート中への浸透を 抑える。

- 4.AE剤は,コンクリートの耐凍害性を向上させる。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答1

1.フライアッシュを適切に用いると, コンクリートのワーカビリティーを改善し,単位水量が減少する。 また初期強度は小さいが長期強度を増進させ、 乾燥収縮や水和熱等の減少, 水密性の向上、化学抵抗性の向上等, 多くの特徴を発揮する。

2. 減水剤は、ワーカビリティーを向上させ、減水にともない単位 セメント量を減らすことができる。 またコンクリートが緻密となり, 鉄筋との付着がよくなる。

3.高炉スラグ微粉末を適切に用いると, 水和熱の発生速度の遅延や、コンクリートの 長期強度の増進, 水密性の向上, 化学抵抗性の向上等の効果をもたらす。 しかし, これらの効果は高炉スラグ微粉末の品質等により相違することから, 高炉スラグ微粉末はJIS A 6206 に適合したものを標準とする。

4.AE剤は,界面活性作用を利用し, フレッシュコンクリ ート中に微小な独立した空気の泡 (エントレインドエア) を均等に連行することにより,➀ワーカビリティーの改善,②耐凍害性の向上,③ブリーディング,レイタンスの減少といった効果が期待できる。

No. 6コンクリート標準示方書におけるコンクリートの配合に関する次の記述のうち,適当でないものはどれか。

- コンクリートの単位水量の上限は, 175kg/mを標準とする。

- コンクリートの空気量は,耐凍害性が得られるように4~7%を標準とする。

- 粗骨材の最大寸法は, 鉄筋の最小あき及びかぶりの3/4を超えないことを標準とする。

- コンクリートの単位セメント量の上限は, 200kg/m を標準とする。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答4

1.2.3記述のとおり

4. コンクリー トの単位セメント量は, 少なすぎるとワーカビリティーが低下することから, 粗骨材の最大 寸法が20~25mmの場合には少なくとも270kg/m3, 最大寸法が40mmの場合には250kg/ m2以上(望ましくは300kg/m3以上) を確保するのがよい。

No. 7コンクリートの施工に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- 内部振動機で締固めを行う際の挿入時間の標準は, 5~15秒程度である。

- 内部振動機で締固めを行う際は、下層のコンクリート中に5cm程度挿入する。

- コンクリートを打ち込む際は, 1層当たりの打込み高さを40~50cm以下とする。

- コンクリートを2層以上に分けて打ち込む場合は, 気温が25°Cを超えるときの許容 打重ね時間間隔は2時間以内とする。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答2

1.記述のとおり

2.内部振動機で締固めを行う際は, 上層と下層が一 体になるように下層コンクリート中に10cm程度挿入する。

3.4記述のとおり

No. 8鉄筋の組立と継手に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- 型枠に接するスペーサは, モルタル製あるいはコンクリート製を原則とする。

- 組立後に鉄筋を長期間大気にさらす場合は,鉄筋表面に防錆処理を施す。

- 鉄筋の重ね継手は, 焼なまし鉄線で数箇所緊結する。

- 鉄筋の継手は, 大きな荷重がかかる位置で同一断面に集めるようにする。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答4

1.2.3記述のとおり

4.の鉄筋の継手は,応力の小さいところで,かつ常時は コンクリートに圧縮応力が生じている部分に設け, 同一断面に集中して設けない。 継手位置を軸方向に相互にずらす距離は, 継手の長さに鉄筋直径の25倍を加えた長さ以上を標準とする。

No. 9既製杭の施工に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- 中掘り杭工法は,一般に打込み杭工法に比べて隣接構造物に対する影響が大きい。

- 打込み杭工法では, 杭の貫入量とリバウンド量により支持力の確認が可能である。

- 中掘り杭工法は,一般に打込み杭工法に比べて騒音・振動が小さい。

- 打込み杭工法では、1本の杭を打ち込むときは連続して行うことを原則とする。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答1

1.中掘り杭工法は, 中空の既製杭の内部にスパイラルオーガ等を通して地盤を掘削し, 土砂を排出しながら杭を沈設するので,一般に打込み杭工法に比べて騒音・振動が小さく、隣接構造物に対する影響が小さい。

2.3.4記述のとおり

No. 10場所打ち杭の「工法名」 と 「孔壁保護の主な資機材」 に関する次の組合せ のうち,適当でないものはどれか。

[工法名]・・・[孔壁保護の主な資機材]

- オールケーシング工法・・・・ケーシングチューブ

- アースドリル工法・・・・・・安定液 (ベントナイト水)

- リバースサーキュレーション工法・・・・セメントミルク

- 深礎工法・・・・・・・・・・山留め材(ライナープレート)

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答3

1.オールケーシング工法は,ケーシングチューブで孔壁保護を行い, ハンマグラブで掘 削・排土する。 掘削完了後, 鉄筋かごを建て込み, コンクリートの打設とともにケーシング を引抜いて杭を築造する。

2.アースドリル工法は, 崩壊しやすい地表部に表層ケーシング を建て込み, 以深はベントナイト等の安定液で孔壁保護を行う。

3.リバースサーキュレー ション工法は、表層部ではスタンドパイプを用い, それ以深では自然泥水により,孔壁に水圧をかけて崩壊を防ぐ。

4.深礎工法は, 人力又は機械によって掘削を行い, 孔壁保護は山 留め材(ライナープレート)で行う。

No. 11土留め壁の「種類」と「特徴」に関する次の組合せのうち, 適当なものはどれか。

[種類]・・・[特徴]

- 連続地中壁・・・あらゆる地盤に適用でき、 他に比べ経済的である

- 鋼矢板・・・・・止水性が高く, 施工は比較的容易である

- 柱列杭・・・・・剛性が小さいため, 深い掘削にも適する

- 親杭横矢板・・・止水性が高く, 地下水のある地盤に適する

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答2

1.連続地中壁は, 止水性がよく、掘削底面以下の根入れ部分の連続性が保たれ、 断面性能 が高いので,大規模な開削工事や重要構造物の近接工事, 軟弱地盤における工事等に用いられる。 また, そのまま躯体として使用できるが, 作業に時間を要すことや支障物の移設等, 他に比べて経済的とはいえない。

2.鋼矢板は,継ぎ手が強固で止水性が高く, 掘削底面以下の根入れ部分の連続性が保たれるため, 地下水位の高い地盤や軟弱な地盤に用いられる。施 工はバイブロハンマー式, 圧入式, オーガ併用式, ジェット併用式等があり、比較的かんたんである。

3.柱列杭は,モルタル柱等, 地中に連続して構築するため, 止水性がよく、剛性が大きいが, 工期工費の面で不利がある。

4.親杭横矢板は、良質地盤における標準工法であるが,遮水性がよくなく, 掘削底面以下の根入れ部分の連続性が保たれないため、地下水の ある地盤や軟弱地盤等で用いる場合は地盤改良が必要となる。

※問題番号No.12~ No.31までの20問題のうちから6問題を選択し解答してください。

H30前期(学科)★2級土木★過去問題No.12~31

No. 12 鋼材の特性,用途に関する次の記述のうち,適当でないものはどれか。

- 防食性の高い耐候性鋼材には, ニッケルなどが添加されている。

- つり橋や斜張橋のワイヤーケーブルには,軟鋼線材が用いられる。

- 表面硬さが必要なキー・ピン・工具には,高炭素鋼が用いられる。

- 温度の変化などによって伸縮する橋梁の伸縮継手には, 鋳鋼などが用いられる。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答2

1.耐候性鋼材は鋼材に銅, クロム, ニッケル等の合金元素を添加し, 鋼材表面を緻密な錆で覆い、耐食性を向上させる方法であるが, 材料の強度低下を招く場合もある。

2.ワイヤ ーケーブルには,炭素鋼でつくられた高強度のPC鋼線が用いられる。

3.炭素鋼は、鉄と炭素の合金であり,炭素含有量が多くなると, 引張強さ・硬さが増すが、伸び・絞りが減少し, 被削性・被研削性が悪くなる。 炭素含有量が0.6%以上のものを高炭素鋼といい, 工具鋼として使用される。

4.橋梁の伸縮継手には, 長期耐久性があり、また取替施工が容易でライフ サイクルコストの低減がはかれる鋳鋼等が用いられる。

No. 13鋼道路橋における高力ボルトの締付けに関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- ボルト軸力の導入は, ナットを回して行うのを原則とする。

- ボルトの締付けは,各材片間の密着を確保し、 応力が十分に伝達されるようにする。

- トルシア形高力ボルトの締付けは, 本締めにインパクトレンチを使用する。

- ボルトの締付けは,設計ボルト軸力が得られるように締め付ける。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答3

1.2記述のとおり

3. トルシア形高力ボルトのボルト軸力導入は,ナットを回して行い, ナット締付けトルクの反力をボルトのピンテールで受け,ピンテールの破断により所定の軸力の導入を確認する。 また本締めには, 専用締付け機であるシャーレンチを用いて行う。

4.ボルトの締付けは,予備締めと本締めの2回に分けて行い,予備締めは目標とする締付け軸力の60%程度とし, インパクトレンチが使用される。 本締めの標 ボルト軸力は,設計ボルト軸力の10%増しとする。

No.14コンクリート構造物の劣化現象に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- アルカリシリカ反応は, コンクリートのアルカリ性が空気中の炭酸ガスの浸入など により失われていく現象である。

- 塩害は,コンクリート中に浸入した塩化物イオンが鉄筋の腐食を引き起こす現象である。

- 凍害は、コンクリートに含まれる水分が凍結し, 氷の生成による膨張圧などにより コンクリートが破壊される現象である。

- 化学的侵食は, 硫酸や硫酸塩などによりコンクリートが溶解する現象である。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答1

1.選択肢の記述内容は中性化。アルカリシリカ反応は, コンクリート中のアルカリ分と骨材中のシリカ分が反応してで きたアルカリシリカゲルが吸水膨張し, コンクリート構造物にひび割れを起こし, 耐久性を 低下させる現象をいう。

2.塩害には,コンクリ ート材料に含まれ, 練混ぜ時から存在するものと、海水作用のように供用中に外部から侵入してくるものがある。

3.凍害は, AEコンクリート (AE剤を用い, コンクリート中に微少 な独立した空気の泡 (エントレインドエア) を均等に連行したコンクリート) とすることに より耐凍害性を向上できる。

4.化学的侵食は, 工場排水,下水道, 海水, 温泉, 侵食性 ガス等により,遊離石灰の溶出, 可溶性物質の生成による溶出, エトリンガイトの生成によ る膨張崩壊等を引き起こし, 劣化する現象である

No. 15 河川堤防に用いる土質材料に関する次の記述のうち,適当なものはどれか。

- 有機物及び水に溶解する成分を含む材料がよい。

- 締固めにおいて, 単一な粒度の材料がよい。

- できるだけ透水性が大きい材料がよい。

- 施工性がよく、 特に締固めが容易な材料がよい。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答4

河川堤防に用いる土質材料の条件は以下のとおり

- 高い密度が得られる粒度分布を有し、かつせん断強 度が大きいこと

- できるだけ不透水性であること

- 堤体に悪影響を及ぼす圧縮変形や膨 張性がないこと

- 施工性がよく, 締固めが容易であること

- 浸水, 乾燥に対し, すべり やクラックが生じず, 安定であること

- 有害な草木の根等, 有機物を含まないこと

No. 16 河川護岸の法覆工に関する次の記述のうち,適当でないものはどれか。

- コンクリートブロック張工は, 工場製品のコンクリートブロックを法面に敷設する 工法である。

- コンクリート法枠工は,法勾配の急な場所では施工が難しい工法である。

- コンクリートブロック張工は,一般に法勾配が急で流速の大きい場所では平板ブロ ックを用いる工法である。

- コンクリート法枠工は,法面のコンクリート格子枠の中にコンクリートを打設する工法である。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答3

1.2記述のとおり

3.コンクリート ブロック張工は, 勾配が急な法面や流速の大きな急流部では積ブロック (間知ブロック)を 用い, 勾配が比較的緩い法面で, 流速があまり大きくない場所では平板ブロックを用いる。

4.記述のとおり

No.17 砂防えん堤に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- 本えん堤の基礎の根入れは,岩盤では0.5m以上で行う。

- 砂防は、強固な岩盤に施工することが望ましい。

- えん堤下流の法勾配は, 越流土砂による損傷を避けるため一般に1:0.2程度としている。

- 砂防えん堤は, 渓流から流出する砂礫の捕捉や調節などを目的とした構造物である。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答1

1.本えん堤の基礎の根入れは,基礎の不均質性や風化の速度を考慮し, 岩盤では1m以上, 砂礫盤では2m以上が必要である。

2.3.4記述のとおり

No. 18 地すべり防止工に関する次の記述のうち,適当でないものはどれか。

- 抑制工は,地すべりの地形や地下水の状態などの自然条件を変化させることにより, 地すべり運動を停止又は緩和させる工法である。

- 地すべり防止工では,抑止工, 抑制工の順に施工するのが一般的である。

- 抑止工は,杭などの構造物を設けることにより, 地すべり運動の一部又は全部を停 止させる工法である。

- 地すべり防止工では,抑止工だけの施工は避けるのが一般的である。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答2

1.抑制工には,地すべり頭部の荷重を減ずる排土工, 深さ10~20m程度の井戸により地すべり地の地下水を集水して外部に排水する集水井工や地下水排除工等がある。

2.地すべり防止工において, 工法の主体は抑制工とし, 地すべりが活発に継続している場合は抑制工を先行させ, 地すべり運動を軽減してから抑止工を施工する。

3.抑止工には、杭工, シャ フト工(深礎杭工),アンカー工, 擁壁工等がある。

4.地すべり防止工では,抑制工と抑 止工の両方を組み合わせて施工を行うのが一般的である。

No. 19道路のアスファルト舗装における路床に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- 盛土路床の1層の敷均し厚さは, 仕上り厚で20cm以下を目安とする。

- 切土路床の場合は,表面から30cm程度以内にある木根や転石などを取り除いて仕上げる。

- 構築路床は, 交通荷重を支持する層として適切な支持力と変形抵抗性が求められる。

- 路床の安定処理は,原則として中央プラントで行う。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答4

1.2.3記述のとおり

4.路床の安定処理は, 比較的性状が劣る材料に 安定材を添加混合して改良する工法である。 混合方法には,中央プラント混合方式と路上混合方式があるが, 原則として路上混合方式で行う。

No.20道路のアスファルト舗装の施工に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- 横継目部は, 施工性をよくするため, 下層の継目の上に上層の継目を重ねるように する。

- 混合物の締固め作業は,継目転圧,初転圧, 二次転圧及び仕上げ転圧の順序で行う。

- 初転圧における, ローラへの混合物の付着防止には, 少量の水又は軽油などを薄く塗布する。

- 仕上げ転圧は,不陸の修正, ローラマークの消去のために行う。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答1

1.横継目部は, 施工終了時等に道路の横断方向に設けるつなぎ目で, 施工の良否が走行性 に影響を及ぼすので,平坦に仕上げ, 下層の継目の上に上層の継目を重ねないように施工する。

2.3.4記述のとおり

No.21道路のアスファルト舗装の補修工法に関する下記の説明文に該当するもの は、次のうちどれか。

「不良な舗装の一部分又は全部を取り除き, 新しい舗装を行う工法」

- オーバレイ工法

- 表面処理工法

- 打換え工法

- 切削工法

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答3

1.オーバレイ工法は、舗装表面の亀裂等の補修のために、 既設舗装上に厚さ3cm以上の加 熱アスファルト混合物を舗設する工法

2.表面処理工法は、 既設舗装上に加熱アス ファルト混合物以外の材料を使用し, 3cm未満の封かん層を設け, 路面の性能を回復させることを目的とした予防的維持工法で, チップシール, スラリーシール, マイクロサーフェシ ング等がある。

3.打換え工法は、 既設舗装の路盤もしくは路盤の一部までを打ち換えるエ法

4.切削工法は、路面に凹凸が生じ, 極端に平坦性が悪くなった場合に,その部 分を路面切削機等により切削し, 平坦性を回復する工法

No. 22道路のコンクリート舗装の施工で用いる 「主な施工機械 道具」と「作業」に関する次の組合せのうち, 適当でないものはどれか。

[主な施工機械・道具]・・・[作業]

- アジテータトラック・・・・・・コンクリートの運搬

- フロート・・・・・・・・・・・仕上げコンクリートの粗面仕上げ

- コンクリートフィニッシャ・・・コンクリートの締固め

- スプレッダ・・・・・・・・・・コンクリートの敷均し

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答2

1.アジテータトラック (生コン車) は, レディーミクスコンクリートのワーカビリティの 低下や骨材分離を生じないように, 撹はんしながら製造工場から現場まで運ぶトラックである。

2.フロートとは、フロートパンに柄を付けたT型のコンクリート舗装の表面仕上げに用いる道具で, コンクリートフィニッシャ仕上げ後に表面の小波をとるために用いる。

3.フィニッシャは,スプレッダでコンクリート敷均し後, ロータリー式ファーストスクリード, バイブレータ, フィニッシングスクリードの3つの装置により余盛の規整, 締固め、仕上げを行う機械である。

4.スプレッダは, ダンプトラックから舗装路盤上に投入されたコンクリートを,ブレードで所定の高さに敷き均す機械である。

No.23 コンクリートダムに関する次の記述のうち,適当でないものはどれか。

- ダム本体工事は,大量のコンクリートを打ち込むことから骨材製造設備やコンクリ ート製造設備をダム近傍に設置する。

- カーテングラウチングを行うための監査廊は, ダムの堤体上部付近に設ける。

- ダム本体の基礎の掘削は,大量掘削に対応できるベンチカット工法が一般的である。

- ダムの堤体工には,ブロック割りしてコンクリートを打ち込むブロック工法と堤体 全面に水平に連続して打ち込むRCD工法がある。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答2

1.記述のとおり

2.監査廊は, コンクリートダムでは基礎地盤から数m上部に設置される。 カーテングラウチングは,本堤打設高10~20mの時点で上流フィレット, 監査廊 内, 袖部のグラウトトンネル内から施工する。

3.ダム基礎掘削には, 基礎岩盤に損傷を与 えることが少なく、大量掘削が可能なベンチカット工法が一般的である。なおベンチカット工 法とは、階段状に掘削を進める方法である。

4.ブロック工法は,横継目, 縦継目を設けて ダム堤体をブロック状に分割し、コンクリートを打設する。 RCD工法は, 貧配合コンクリートを用いることにより, 温度ひび割れの発生を抑制できることから, 堤体のブロック割りを最 小限に抑え、堤体全面に水平に連続して打ち込むができる。

No. 24トンネルの施工に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- 鋼製支保工 (鋼アーチ式支保工) は, 一次吹付けコンクリート施工前に建て込む。

- 吹付けコンクリートは、吹付けノズルを吹付け面に直角に向けて行う。

- 発破掘削は,主に硬岩から中硬岩の地山に適用される。

- ロックボルトは、ベアリングプレートが吹付けコンクリート面に密着するように,ナ ットなどで固定しなければならない。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答1

1.支保工の施工順序は, 地山条件が良好な場合は ➀吹付けコンクリート②ロック ボルトの順, 地山条件が悪い場合は➀一次吹付けコンクリート, ②鋼製支保工③二次吹付 けコンクリート,④ロックボルトの順である。

2.3.4記述のとおり

No. 25海岸堤防の異形コンクリートブロックによる消波工の施工に関する次の記述のうち, 適当なものはどれか。

- 乱積みは,荒天時の高波を受けるたびに沈下し, 徐々にブロックのかみ合わせが悪くなり不安定になってくる。

- 層積みは,規則正しく配列する積みかたで外観は美しいが, ブロックの安定性が劣る。

- 乱積みは,層積みと比べて据付けが容易であり, 据付け時のブロックの安定性がよい。

- 層積みは,乱積みに比べて据付けに手間がかかり, 海岸線の曲線部などの施工が難しい。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答4

異形コンクリートブロックの積み方には, 規則正しく配列する層積みと, 最初から組み上げない乱積みがある。

1. 乱積みは, 施工時のブロック間のかみ合わせが悪い部分もあり, 荒天時の高波を受けるたびに沈下し, 徐々にブロック間のかみあわせがよくなり, 空隙や消波効果が改善される。

2.層積みは、 規則正しく配列する積み方で外観が美しく, 施工当初か ら安定性も優れている。

3.乱積みは,層積みに比べて据付けは容易であるが, 据付け時に ブロック間や基礎地盤とのかみ合わせが十分でない箇所が生じるため, 安定性は層積みに比 べて劣る。

4.記述のとおり

No.26ケーソン式混成堤の施工に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- ケーソンの底面が据付け面に近づいたら, 注水を一時止め, 潜水士によって正確な 位置を決めたのち、ふたたび注水して正しく据え付ける。

- ケーソンの中詰め後は, 波により中詰め材が洗い流されないように,ケーソンにふ たとなるコンクリートを打設する。

- ケーソン据付け直後は、ケーソンの内部が水張り状態で重量が大きく安定している ので,できるだけ遅く中詰めを行う。

- ケーソンは, 波浪や風などの影響でえい航直後の据付けが困難な場合には, 波浪のない安定した時期まで沈設して仮置きする。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答3

1.ケーソンの据付けは, 一次注水, 据付け位置の微調整, 二次注水の順で沈設させる。

2. 記述のとおり

3. ケーソンは、据付け後、その安定を保つため、 設計上の単位体積 重量を満足する材料をケーソン内部にただちに中詰め, 蓋コンクリートの施工を行う。

4. ケーソンが、波浪や風等の影響でえい航直後の据付けが困難な場合には, 仮置きマウント上 までえい航し, 注水して沈設仮置きする。

No. 27鉄道の軌道に関する 「用語」 と 「説明」 との次の組合せのうち, 適当なも のはどれか。

[用語]・・・[説明]

- ロングレール・・・長さ200m以上のレール

- 定尺レール・・・長さ30mのレール

- 軌間 ・・・両側のレール頭部中心間の距離

- レールレベル (RL)・・・路盤の高さを示す基準面

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答1

1.レール継目部分は、車輪による衝撃が大きく, 保守経費 乗心地・保安面等から軌道の 弱点箇所であるレール継目を溶接し, 長さ200m以上にしたものがロングレールである。

2.定尺レールとは, 標準長さのレールのことであり, 一般的に1本25mである。

3.軌間とは, 両側レールの頭部内側の最短距離と規定されている。

4.レールレベルとは, 軌道高のこと で、路盤の高さを示す基準面は施工基面という。

No.28鉄道の営業線近接工事における工事従事者の任務に関する下記の説明文に該当する工事従事者の名称は、 次のうちどれか。

「列車などが所定の位置に接近したときは,あらかじめ定められた方法により, 作業員などに対し列車接近の合図をしなければならない。」

- 工事管理者

- 誘導員

- 列車見張員

- 主任技術者

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答3

列車見張員は、営業線又はこれ に近接する作業現場において, 列車等及び作業員等の安全を確保することを任務としている。

1.工事管理者は, 工事等終了後に作業区間内における作業員の退避状況, 建築限界内の支障物の確認を行うことを任務とする。

2.誘導員は,当該運転者とあらかじめ合図, 方法に ついて打合せを行い, 工事用重機械又は工事用自動車を安全・ 適切に誘導し、 列車運転及び 旅客公衆等の安全確保のため事故防止に専念する。また事故発生又は発生のおそれがある場合は、ただちに列車防護の手配をとるとともに、関係各所に連絡することを任務とする。

3.列車見張員は、営業線又はこれ に近接する作業現場において, 列車等及び作業員等の安全を確保することを任務としている。

4.の主任技術者は、当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの である(建設業法第26号第1項)。

No.29シールドトンネル工事に関する下記の文章の(イ), (ロ)に当て はまる次の語句の組合せのうち, 適当なものはどれか。

「シールド工法は, シールド機前方で地山を掘削しながらセグメントをシールドジャッキ で押すことにより推力を得るものであり, シールドジャッキの選定と(イ)は,シール ドの操向性, セグメントの種類及びセグメント(ロ) の施工性などを考慮して決めなければならない。」

(イ)・・・(ロ)

- ストローク・・・製作

- 配置・・・・・・組立て

- 配置・・・・・・製作

- ストローク・・・組立て

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答2

シールド工法は,シールド機前方で地山を掘削しながら, セグメントを反力とし, シールド ジャッキで押すことにより推力を得るものである。

シールドジャッキの選定と配置は,シー ルドの操向性, セグメントの種類及びセグメント組立ての施工性等を考慮して決めなければならない。 シールド機の進路は, 円周状に配置された各シールドジャッキの屈伸量によって操作するため, ジャッキはシールドスキンプレートの内側に近接して等間隔に配置し,セグメントの全周に均等荷重を与えられるように考慮する必要があるが, 土質条件等によっては 間隔の異なる配置とすることもある。

セグメントは工場で製作され, シールド本体のテール 部に装備されたエレクターにより組み立てられる。 セグメントは材質別に, RCセグメント, 鋼製セグメント, 合成セグメントがある。

No.30上水道に用いる配水管と継手の特徴に関する次の記述のうち, 適当なものはどれか。

- 鋼管に用いる溶接継手は,管と一体化して地盤の変動に対応できる。

- 硬質塩化ビニル管は,質量が大きいため施工性が悪い。

- ステンレス鋼管は、異種金属と接続させる場合は絶縁処理を必要としない。

- ダクタイル鋳鉄管に用いるメカニカル継手は, 伸縮性や可とう性がないため地盤の変動に対応できない。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答1

1.鋼管は, 溶接継手により一体化でき, 地盤の変動に長大なラインとして追従できる。

2. 硬質塩化ビニル管は,耐食性に優れ、 質量が軽く, 施工性・加工性がよいが, 低温時には耐 衝撃性が低下するので取扱いに注意する。

3.ステンレス管は,耐食性に優れ, ライニング の塗装の必要はないが, 異種金属と接続する場合はイオン化傾向の違いにより異種金属接触腐食を生ずるので, 絶縁処理が必要である。

4.ダクタイル鋳鉄管に用いるメカニカル継手 は、伸縮性や可とう性があり、地盤の変動に追従できる。

No.31下水道管きょの剛性管の施工における「地盤の土質区分」 と 「基礎工の種類」に関する次の組合せのうち, 適当でないものはどれか。

[地盤の土質区分]・・・[基礎工の種類]

- 非常にゆるいシルト及び有機質土・・・はしご胴木基礎

- シルト及び有機質土・・・・・・・・・コンクリート基礎

- 硬質粘土,礫混じり土及び礫混じり砂・・鉄筋コンクリート基礎

- 砂,ローム及び砂質粘土・・・・・・・・まくら木基礎

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答3

剛性管における基礎工は,土質,地耐力,施工方法,荷重条件, 埋設条件等によって選択する。

1.非常にゆるいシルト及び有機質には, はしご胴木基礎, 鳥居基礎, 鉄筋コンクリ ート基礎が用いられる。

2.シルト及び有機質土には, コンクリート基礎, 砕石基礎などが用いられる。

3.硬質粘土, 礫混じり土及び礫混じり砂には,砂基礎, 砕石基礎等を用い, 鉄筋コンクリート基礎は用いない。

4.まくら木基礎は, 砂, ローム及び砂質粘土など, 地 盤が比較的良好な硬質土及び普通土で採用される。

※問題番号 No.32~No.42までの11問題のうちから6問題を選択し解答してください。

H30前期(学科)★2級土木★過去問題No.32~42

No. 32賃金の支払いに関する次の記述のうち, 労働基準法上、 誤っているものはどれか。

- 使用者は,未成年者が独立して賃金を請求することができないことから, 未成年者 の賃金を親権者又は後見人に支払わなければならない。

- 使用者は,時間外又は休日に労働をさせた場合においては,その時間の労働賃金を それぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

- 使用者は,労働者が出産, 疾病, 災害など非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、 支払い期日前であっても、既往の労働に対する賃金を支払わなけ ればならない。

- 賃金とは,賃金、給料, 手当, 賞与など労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答1

1.労働基準法第59条に 「未成年者は, 独立して賃金を請求することができる。 親権者又は 後見人は, 未成年者の賃金を代って受け取ってはならない」と規定されている。

2.同法第 37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金) 第1項により正しい。

3.同法第25条(非常時 払)により正しい。

4.同法第11条により正しい。

No.33災害補償に関する次の記述のうち, 労働基準法上, 誤っているものはどれか。

- 労働者が業務上負傷し,又は疾病にかかった場合においては,使用者は,その費用 で療養を行い,又は必要な療養の費用を負担しなければならない。

- 労働者が業務上負傷し、治った場合において, その身体に障害が存するときは,使 用者は,その障害の程度に応じて, 障害補償を行わなければならない。

- 労働者が重大な過失によって業務上負傷し、 使用者がその過失について行政官庁の 認定を受けた場合においては、休業補償又は障害補償を行わなくてもよい。

- 労働者が業務上負傷した場合における使用者からの補償を受ける権利は,労働者が 退職したときにその権利を失う。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答4

1.労働基準法第75条 (療養補償) 第1項により正しい

2.同法第77条 (障害補償)に より正しい

3. 同法第78条 (休業補償及び障害補償の例外)により正しい

4.同法第 83条(補償を受ける権利) 第1項に 「補償を受ける権利は,労働者の退職によって変更されることはない」と規定されている。

No.34労働安全衛生法上, 作業主任者の選任を必要としない作業は,次のうちど れか。

- 土止め支保工の切りばり又は腹起こしの取付け、取り外し作業

- 掘削面の高さが2m以上となる地山の掘削作業

- ブルドーザの掘削, 押土作業

- 高さ5m以上の足場の組立て, 解体の作業

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答3

労働安全衛生法第14条 (作業主任者) により規定された作業主任者を選任すべき作業は, 労働安全衛生法施行令第6条 (作業主任者を選任すべき作業) に示されている。

1.第10号に規定

2.第9号に規定

3.規定されていない。

4.第15号に規定

No.35 建設業法に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。

- 主任技術者は、 現場代理人の職務を兼ねることができない。

- 建設業法には、 建設業の許可, 請負契約の適正化, 元請負人の義務, 施工技術の確 保などが定められている。

- 主任技術者は、 建設工事の施工計画の作成, 工程管理,品質管理その他の技術上の 管理などを誠実に行わなければならない。

- 建設工事の施工に従事する者は,主任技術者がその職務として行う指導に従わなけ ればならない。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答1

1.建設業法第26条第3項及び同法施行令第27条に「公共性のある施設若しくは工作物又 は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事で, 工事1件の請負代金の額が3500万円 (建築一式工事は7000万円)以上の場合, 置かなければならない主任技術 者又は監理技術者は, 工事現場ごとに、 専任の者でなければならない」 と規定されている。 すなわちこの請負金額未満であれば専任を要しないので,主任技術者は現場代理人の職務を兼ねることができる。

2. 建設業法には、 建設業の許可建設工事の請負契約, 建設工事の請負 契約に関する紛争の処理, 施工技術の確保, 建設業者の経営事項審査等が定められている。

3.同法第26条の3(主任技術者及び監理技術者の職務等) 第1項により正しい。

4.同条第2項により正しい。

No. 36車両の幅等の最高限度に関する記述のうち, 車両制限令上, 誤っているものはどれか。

ただし, 高速自動車国道又は道路管理者が道路の構造の保全及び交通の危 険防止上支障がないと認めて指定した道路を通行する車両, 及び高速自動 車国道を通行するセミトレーラ連結車又はフルトレーラ連結車を除く車両とする。

- 車両の輪荷重は,5t

- 車両の高さは, 3.8m

- 車両の長さは, 12m

- 車両の幅は, 4.5m

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答4

道路法第47条第1項及び車両制限令第3条 (車両の幅等の最高限度)より、車両の輪荷重は 5t, 高さは3.8m, 長さは12m, 幅は2.5mである。

No.37 河川法に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。

- 河川法の目的は, 洪水や高潮等による災害防御と水利用であり, 河川環境の整備と保全は含まれていない

- 河川保全区域は,河岸又は河川管理施設を保全するために河川管理者が指定した区 域である。

- 洪水防御を目的とするダムは,河川管理施設には該当しない。

- すべての河川は,国土交通大臣が河川管理者として管理している。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答2

1.河川法第1条(目的) に 「この法律は, 河川について, 洪水, 津波, 高潮等による災害 の発生が防止され, 河川が適正に利用され, 流水の正常な機能が維持され, 及び河川環境の 整備と保全がされるようにこれを総合的に管理することにより, 国土の保全と開発に寄与し, もって公共の安全を保持し,かつ, 公共の福祉を増進することを目的とする」と規定されている。

2.同法第54条 (河川保全区域) 第1項により正しい。

3.同法第3条 (河川及び河 川管理施設) 第2項に 「この法律において「河川管理施設」 とは, ダム, 堰, 水門, 堤防,護 岸,床止め, 樹林帯, その他河川の流水によって生ずる公利を増進し, 又は公害を除却し, 若しくは軽減する効用を有する施設をいう(略)」と規定されている。

4.同法第9条 (一級河 川の管理) 第1項に 「一級河川の管理は,国土交通大臣」 第10条 (二級河川の管理) 第1項 に「二級河川の管理は, 都道府県知事」 第100条に「準用河川の管理は, 市町村長が行う」 と規定されている。

No.38 建築基準法に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。

- 建築物の敷地は,原則として道路に1m以上接しなければならない。

- 建築物は,土地に定着する工作物のうち, 屋根及び柱若しくは壁を有するものをい う。

- 道路とは,道路法, 都市計画法などによる道路で, 原則として幅員4m以上でなけ ればならない。

- 建築設備は, 建築物に設ける電気,ガス, 給水などの設備をいう。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答1

1.建築基準法第43条 (敷地等と道路との関係) 第1項に 「建築物の敷地は, 道路に2m以 上接しなければならない」と規定されている。

2.同法第2条 (用語の定義) 第1号により正しい。

3.同法第42条 (道路の定義) 第1項により正しい。

4.同法第2条第3号により正しい。

No. 39火薬類取締法上, 火薬類の貯蔵上の取扱いに関する次の記述のうち, 誤っているものはどれか。

- 火薬庫の境界内には,必要がある者以外は立ち入らない。

- 火薬庫の境界内には, 爆発, 発火, 又は燃焼しやすい物を堆積しない。

- 火薬庫内には, 火薬類以外の物を貯蔵しない。

- 火薬庫内は,温度の変化を少なくするため, 夏期は換気はしない。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答4

1.火薬類取締法施行規則第21条 (貯蔵上の取扱い) 第1号により正しい。

2.同条第2号により正しい。

3.同条第3号により正しい。

4.同条第7号に 「火薬庫内では, 換気に注 意し, できるだけ温度の変化を少なくし、 特に無煙火薬又はダイナマイトを貯蔵する場合に 夏は,最高最低寒暖計を備え, 夏期又は冬期における温度の影響を少なくするような措置を講 ずること」と規定されている。

No. 40騒音規制法上,建設機械の規格や作業の状況などにかかわらず指定地域内において特定建設作業の対象とならない作業は,次のうちどれか。

ただし,当該作業がその作業を開始した日に終わるものを除く。

- さく岩機を使用する作業

- バックホウを使用する作業

- 舗装版破砕機を使用する作業

- ブルドーザを使用する作業

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答3

騒音規制法第2条第3項, 同法施行令第2条及び別表二により, 特定建設作業に該当するもの

- くい打機, くい抜機又はくい打くい抜機を使用する作業

- びょう打機を使用する作 業, 3さく岩機を使用する作業

- 空気圧縮機を使用する作業

- コンクリートプラント又 はアスファルトプラントを設けて行う作業

- バックホウを使用する作業

- トラクターシ ョベルを使用する作業

- ブルドーザを使用する作業

よって3.舗装版破砕機を使用する作業は対象とならない。

No.41振動規制法上, 指定地域内において特定建設作業を施工しようとする者が 行う特定建設作業に関する届出先として, 正しいものは次のうちどれか。

- 環境大臣

- 市町村長

- 都道府県知事

- 労働基準監督署長

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答2

振動規制法第14条第1項に 「指定地域内において特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、当該特定建設作業の開始の日の7日前までに, 環境省令で定めるところにより, 市町村長に届け出なければならない。 ただし, 災害その他非常の事態の発生により特定建設 : 作業を緊急に行う必要がある場合は、この限りでない」と規定されている。

No.42 港則法に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。

- 船舶は,特定港内において危険物を運搬しようとするときは, 港長に届け出なけれ ばならない。

- 船舶は,特定港に入港したときは, 港長の許可を受けなければならない。

- 船舶は,特定港において危険物の積込又は荷卸をするには, 港長に届け出なければ ならない。

- 特定港内で工事又は作業をしようとする者は、 港長の許可を受けなければならない。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答4

1.港則法第23条第4項に 「船舶は, 特定港内又は特定港の境界附近において危険物を運搬 しようとするときは、 港長の許可を受けなければならない」と規定されている。

2.同法第 4条(入出港の届出) に 「船舶は, 特定港に入港したとき又は特定港を出港しようとすると きは,国土交通省令の定めるところにより, 港長に届け出なければならない」と規定されて いる。

3.同法第23条第1項に 「船舶は,特定港において危険物の積込, 積替又は荷卸をするには,港長の許可を受けなければならない」と規定されている。

4.同法第31条第1項 (工事等の許可及び進水等の届出)により正しい。

※問題番号No.43 ~ No.61までの19問題は必須問題ですから全問題を解答してください。

H30前期(学科)★2級土木★過去問題No.43~61

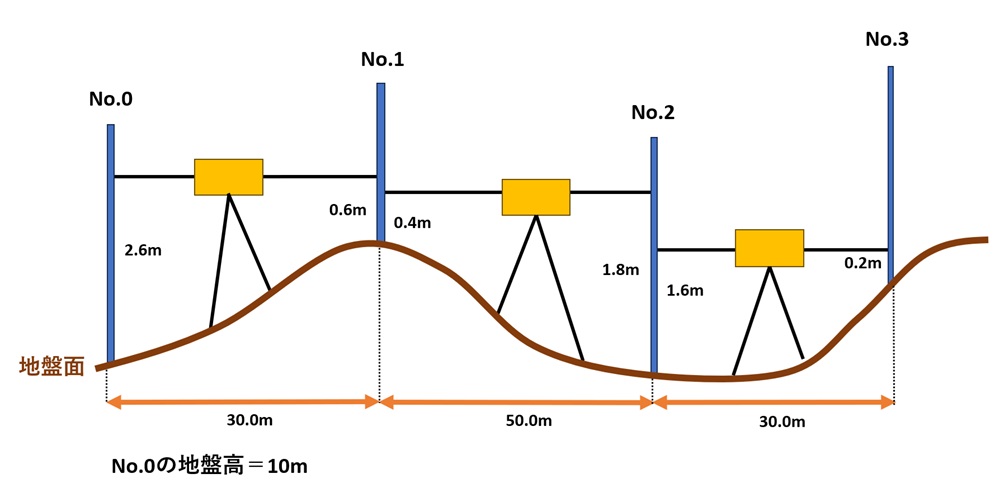

No. 43下図のようにNo.0 から No.3 までの水準測量を行い,図中の結果を得た。 No.3の地盤高は次のうちどれか。 なお, No.0 の地盤高は10.0m とする。

【水準測量】

- 11.0m

- 11.5m

- 12.0m

- 12.5m

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答3

水準測量で測定したデータを, 昇降式で野帳に記入すると、次のとおりになる。

| 測点No. |

距離

(m) |

後視

(m) |

前視

(m) |

高低差(m) |

地盤高(G.H)

(m) |

| 昇(+) |

降(‐) |

| No.1 |

|

2.6 |

|

|

|

10.0 |

| No.2 |

30.0 |

0.4 |

0.6 |

2.0 |

|

12.0 |

| No.3 |

50.0 |

1.6 |

1.8 |

|

1.4 |

10.6 |

| No.4 |

30.0 |

|

0.2 |

1.4 |

|

12.0 |

それぞれの地盤高は以下のとおりに計算する。

No.1:10.0m (No.0のG.H) + (2.6m (No.0のB.S)‐0.6m (No.1のF.S))=12.0m

No.2:12.0m (No.1 のG.H) + (0.4m (No.1のB.S)‐1.8m (No.2のF.S))=10.6m

No.3:10.6m (No.2のG.H) + (1.6m (No.2のB.S) -0.2m (No.3のF.S))= 12.0m

【別解】 表の高低差の総和を,測点No.1の地盤高10.0mに足してもよい。

10.0m + (2.0m +1.4m + (-1.4m)) =12.0m

No.44公共工事標準請負契約約款に関する次の記述のうち, 誤っているものはどれか。

- 現場代理人とは,契約を取り交わした会社の代理として, 任務を代行する責任者を いう。

- 設計図書とは,図面,仕様書,契約書,現場説明書及び現場説明に対する質問回答 書をいう。

- 発注者は, 工事完成検査において, 工事目的物を最小限度破壊して検査することが できる。

- 受注者は,不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答2

1.公共工事標準請負契約約款第10条 (現場代理人及び主任技術者等) 第2項により正しい。

2.同約款第1条(総則) 第1項に 「(前略) 設計図書 (別冊の図面, 仕様書, 現場説明書及 び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)」と規定されており、 契約書は設計図書には含まれない。

3.同約款第32条 (検査及び引渡し) 第2項により正しい。

4.同約款 第15条 (支給材料及び貸与品) 第9項により正しい。

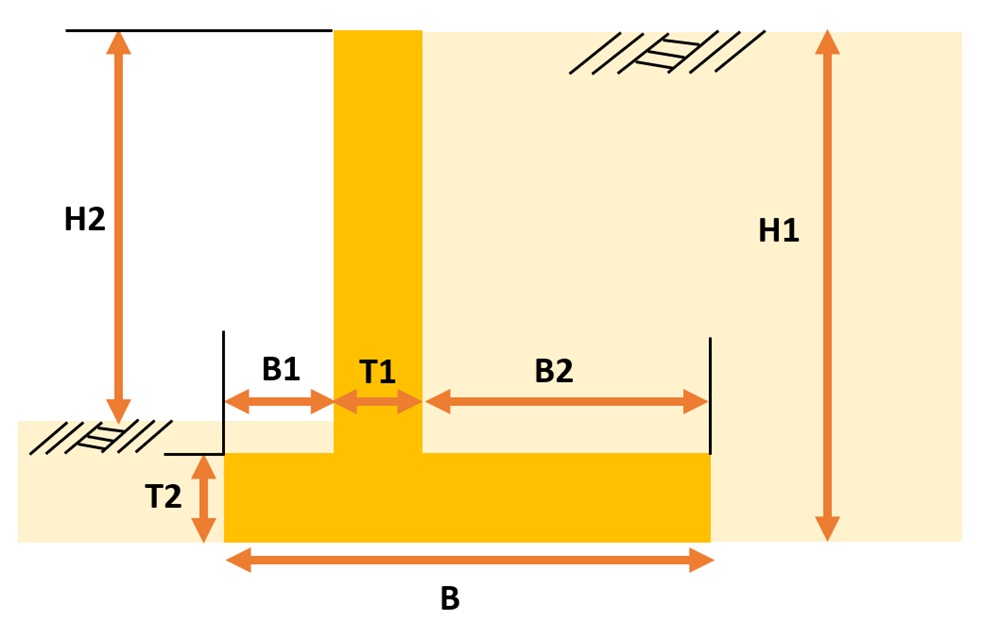

No. 45下図は逆T型擁壁の断面図であるが, 逆T型擁壁各部の名称と寸法記号の表記として2つとも適当なものは,次のうちどれか。

- 擁壁の高さH2, つま先版幅B1

- 擁壁の高さH1, 底版幅B2

- 擁壁の高さH2, たて壁厚B1

- 擁壁の高さH1, かかと版幅B2

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答4

設問の逆T型擁壁各部の寸法記号と名称の表記は次のとおり

H1 (擁壁高), H2 ( 地 上高), B (底版幅), B1 (つま先版幅), B2 (かかと版幅), T1 (たて壁厚), T2 (底版厚)

No. 46建設機械に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- バックホゥは,かたい地盤の掘削ができ, 機械の位置よりも低い場所の掘削に適する。

- ドラグラインは、軟らかい地盤の掘削など、機械の位置よりも低い場所の掘削に適 する。

- ローディングショベルは、掘削力が強く, 機械の位置よりも低い場所の掘削に適する。

- クラムシェルは,シールド工事の立坑掘削など, 狭い場所での深い掘削に適する。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答3

1.バックホウは, バケットを車体側に引き寄せて掘削する機械で, 機械の設置位置より低 い場所の掘削に適する。 機械の質量に見合った掘削力が得られるので,硬い地盤の掘削ができる。

2.ドラグラインは,ロープに吊り下げられたバケットを手前へたぐり寄せて土砂 砂利,軟らかい地盤を掘削する。 機械の位置より低い場所の掘削に適するため、水底の掘削等にも多く用いられる。

3.ローディングショベルは, アームの先にバケット (ショベル) を前向きに取り付けた機械で,地表面より高い部分の採掘を得意とする。バケット容量が大 きいが, バックホウに比べて掘削力が弱く、 採掘できる範囲が狭いため、主に積込機として使われる。

4. クラムシェルは, ロープに吊り下げられたバケットを自由落下させて掘削する機械,立坑掘削等, 狭い場所での深い掘削に適する。

No.47施工計画作成のための事前調査に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- 近隣環境の把握のため、 現場用地の状況, 近接構造物, 労務の供給などの調査を行う。

- 工事内容の把握のため、設計図面及び仕様書の内容などの調査を行う。

- 現場の自然条件の把握のため,地質調査,地下水, 湧水などの調査を行う。

- 輸送, 用地の把握のため, 道路状況,工事用地などの調査を行う。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答1

施工計画作成のための事前調査において

1.近隣環境の把握として, 近隣構造物,現場 用地の状況 (地下埋設物, 文化財等) は必須とされているが, 労務の供給は近隣環境の調査に含まれない。

2. 3. 4.記述のとおり

No.48 施工体制台帳の作成に関する次の記述のうち,適当でないものはどれか。

- 公共工事を受注した元請負人が下請契約を締結したときは, その金額にかかわらず 施工の分担がわかるよう施工体制台帳を作成しなければならない。

- 施工体制台帳には,下請負人の商号又は名称, 工事の内容及び工期, 技術者の氏名 などについて記載する必要がある。

- 受注者は,発注者から工事現場の施工体制が施工体制台帳の記載に合致しているか どうかの点検を求められたときは,これを受けることを拒んではならない。

- 施工体制台帳の作成を義務づけられた元請負人は、その写しを下請負人に提出しなければならない。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答4

1.公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第15条 (施工体制台帳の作成及 び提出等) 第1項により正しい。

2.建設業法施行規則第14条の2 (施工体制台帳の記載事 項等) 第1項第2号イ,ホ,及び第3号イにより正しい。

3.公共工事の入札及び契約の適 正化の促進に関する法律第15条第3項により正しい。

4. 同条第2項に 「公共工事の受注者は、作成した施工体制台帳の写しを発注者に提出しなければならない」と規定されている。

No.49平坦な砂質地盤でブルドーザを用いて, 掘削押土する場合の時間当たり作業量Qとして,適当なものは次のうちどれか。

ブルドーザの時間当たり作業量Q(m3/h)

Q=q×f×Ex60/Cm

ただし, ブルドーザの作業量の算定の条件は,次の値とする。

q: 回当たりの掘削押土量 (m2):3m³

E: 作業効率:0.7

Cm: サイクルタイム:2分

f: 土量換算係数= 1/L(土量の変化率 ほぐし土量L=1.25)

- 40.4m³/h

- 50.4m³/h

- 60.4m³/h

- 70.4m³/h

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答2

ブルドーザの時間あたり作業量 (Q) の計算式は設問文中に示されている。

土量換算係数(f) は, 1/L (=1/1.25) で与えられるから,これらの必要数値を式に代入すると, Q= (3.0 × 1/1.25×0.7×60) / 2.0 = 50.4m³/hとなる。

No.50 工程表の種類と特徴に関する次の記述のうち,適当でないものはどれか。

- ガントチャートは,各工事の進捗状況が一目でわかるようにその工事の予定と実績日数を表した図表である。

- 出来高累計曲線は, 工事全体の実績比率の累計を曲線で表した図表である。

- グラフ式工程表は,各工事の工程を斜線で表した図表である。

- バーチャートは、工事内容を系統だて作業相互の関連の手順や日数を表した図表である。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答1(4も不適当)※問題側のミス

1.ガントチャートは,縦軸に工事を構 成する部分作業, 横軸に各工種の作業の達成率を100%で示した工程表である。 各作業の進捗率はわかるが, 日数の把握は困難である。

2.出来高累計曲線は、 縦軸に出来高累計, 横軸に工期をとったグラフである。 出来高は、工事の初期から中期に向かって徐々に増加し, 中期から終期に向かって徐々に減少するため, 出来高累計曲線は工期の中期あたりに変曲点を 持つSカーブとなる。

3.グラフ式工程表は縦軸に出来高比率 (%), 横軸に工期をとって, 工種ごとの工程を斜線で表したグラフである。 予定と実績との差の比較が直視でわかる。

4.バーチャートは,縦軸に工事を構成する部分作業, 横軸に工期 (日数)をとって,棒線で示した工程表である。 各作業の所要日数がわかり, 漠然と作業間の関連が把握できる。 し かし、工期に影響する作業がどれかわかりにくい。

No. 51下図のネットワーク式工程表に示す工事のクリティカルパスとなる日数は、 次のうちどれか。 ただし, 図中のイベント間のA〜Gは作業内容,数字は 作業日数を表す。

- 19日

- 20 日

- 21日

- 22日

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答3

クリティカルパスとは各作業経路のうち、最も日数を要する最長経路のこと。(複数あることもある)

⓪⇒➀⇒②⇒③⇒⑤⇒⑥=21日

⓪⇒➀⇒③⇒⑤⇒⑥=21日

No. 52特定元方事業者が, その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生じる労働災害を防止するために講ずべき措置に関する次の記述のうち, 労働安全衛生法上, 正しいものはどれか。

- 作業間の連絡及び調整を行う。

- 労働者の安全又は衛生のための教育は, 関係請負人の自主性に任せる。

- 一次下請け, 二次下請けなどの関係請負人ごとに, 協議組織を設置させる。

- 作業場所の巡視は、毎週の作業開始日に行う。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答1

労働安全衛生法第30条 (特定元事業者等の講ずべき措置) 第1項に 「特定元方事業者は、 その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ず る労働災害を防止するため、次の事項に関する必要な措置を講じなければならない。

- 協議組織の設置及び運営を行うこと。

- 作業間の連絡及び調整を行うこと。

- 作業場所を巡視す ること。

- 関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助を行 うこと。

- 仕事を行う場所が仕事ごとに異なることを常態とする業種で, 厚生労働省令で定めるものに属する事業を行う特定元方事業者にあっては, 仕事の工程に関する計画及び作業場所における機械, 設備等の配置に関する計画を作成するとともに,当該機械, 設備等を使 用する作業に関し関係請負人がこの法律又はこれに基づく命令の規定に基づき講ずべき措置 についての指導を行うこと。

- 前各号に掲げるもののほか、「当該労働災害を防止するため必要な事項」

なお、 1の協議組織の設置及び運営に関しては, 労働安全衛 生規則第635条 (協議組織の設置及び運営) 第1項第1号に 「特定元方事業者及びすべての関係請負人が参加する協議組織を設置すること」

3作業場所を巡視に関しては,同規則第 637条(作業場所の巡視) に 「特定元方事業者は,法第30条第1項第3号の規定による巡視については,毎作業日に少なくとも1回これを行なわなければならない」

4労働者の安全または衛生教育に関しては、同規則第638条 (教育に対する指導及び援助)に「特定元方事業 者は,法第30条第1項第4号の教育に対する指導及び援助については,当該教育を行なう場 所の提供、当該教育に使用する資料の提供等の措置を講じなければならない」と規定されている。

No. 53高さ2m以上の足場 (つり足場を除く) に関する次の記述のうち, 労働安全衛生法上, 誤っているものはどれか。

- 足場の床材間の隙間は, 3cm以下とする。

- 足場の作業床の幅は, 40cm以上のものを設ける。

- 足場の床材が転位し脱落しないよう支持物に取り付ける数は, 2つ以上とする。

- 足場の作業床の手すりの高さは, 60cm以上のものを設ける。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答4

1.労働安全衛生規則第563条第1項第2号ロにより正しい。

2.同号イにより正しい。

3.同条同項第5号により正しい。

4.同規則第552条 (架設通路) 第1項第4号に 「墜落の危険 のある箇所には,次に掲げる設備を設けること」, 及びイに 「高さ85cm以上の手すり又はこれと同等以上の機能を有する設備」 と規定されている。

No. 54地山の掘削作業の安全確保に関する次の記述のうち, 労働安全衛生法上, 誤 っているものはどれか。

- 地山の掘削作業主任者は、掘削作業の方法を決定し, 作業を直接指揮しなければな らない。

- 掘削の作業に伴う運搬機械等が労働者の作業箇所に後進して接近するときは、点検 者を配置し,その者にこれらの機械を誘導させなければならない。

- 地山の崩壊又は土石の落下により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは, 土止 め支保工を設け, 労働者の立入りを禁止する等の措置を講じなければならない。

- 明り掘削作業を埋設物等に近接して行い, これらの損壊等により労働者に危険を及 ぼすおそれのあるときは, 危険防止のための措置を講じた後でなければ, 作業を行な ってはならない。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答2

1.労働安全衛生規則第360条 (地山の掘削作業主任者の職務) 第1号により正しい。

2.同規則第365条 (誘導者の配置) 第1項に 「事業者は, 明り掘削の作業を行なう場合において,運搬機械等が, 労働者の作業箇所に後進して接近するとき,又は転落するおそれのあるときは、誘導者を配置し, その者にこれらの機械を誘導させなければならない」と規定されている。

3.同規則第361条 (地山の崩壊等による危険の防止) により正しい。

4.同規則 第362条 (埋設物等による危険の防止) 第1項により正しい。

No. 55事業者が,高さ5m以上のコンクリート造の工作物の解体作業に伴う危険を防止するために実施しなければならない事項に関する次の記述のうち,労働安全衛生法上, 誤っているものはどれか。

- 外壁, 柱等の引倒し等の作業を行うときは, 引倒し等について一定の合図を定め, 関係労働者に周知させる。

- 作業主任者を選任するときは,コンクリート造の工作物の解体等作業主任者の特別 教育を修了した者のうちから選任する。

- 物体の飛来又は落下による労働者の危険を防止するため,当該労働者に保護帽を着用させる。

- 作業計画を定めたときは, 作業の方法及び順序, 控えの設置, 立入禁止区域の設定 などの危険を防止するための方法について関係労働者に周知させる。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答2

1.労働安全衛生規則第517条の16 (引倒し等の作業の合図) 第1項により正しい。

2.労働安全衛生法規則第14条 (作業主任者) に 「事業者は、 高圧室内作業その他の労働災害を防 止するための管理を必要とする作業で, 政令で定めるものについては, 都道府県労働局長の 免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者のうち から, 厚生労働省令で定めるところにより、当該作業の区分に応じて, 作業主任者を選任し, その者に当該作業に従事する労働者の指揮その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。」と規定されている。 なお, コンクリート造の工作物の解体等作業は,同法施 行令第6条(作業主任者を選任すべき作業) 第155号に定められた作業である。

3.同規 第517条の19 (保護帽の着用) により正しい。

4.同規則第517条の14 (調査及び作業計 画) 第1項及び第2項により正しい。

No. 56品質管理活動における (イ)~ (ニ) の作業内容について、 品質管理のPDCA (Plan, Do, Check, Action) の手順として, 適当なものは次のうちどれか。

(イ)作業標準に基づき, 作業を実施する。

(ロ)異常原因を追究し, 除去する処置をとる。

(ハ) 統計的手法により、 解析・検討を行う。

(ニ)品質特性の選定と、品質規格を決定する。

- (イ)⇒(二)⇒(ハ)⇒(ロ)

- (ハ)⇒(二)⇒(ロ)⇒(イ)

- (ロ)⇒(ハ)⇒(イ)⇒(二)

- (二)⇒(イ)⇒(ハ)⇒(ロ)

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答4

品質管理は,組織の構築したシステムでPDCA (計画 (Plan) →実施 (Do) →検討 (Check) →改善 (Action)) を繰り返し実行することで, スパイラルアップが期待できる。

(イ)の「作業標準に基づき, 作業を実施する」 は実施の段階である。

(ロ)の「異常原因を追究し, 除去 する処置をとる」は改善の段階である。

(ハ) の「統計的手法により, 解析 検討を行う」は 検討の段階である。

(ニ) の 「品質特性の選定と, 品質規格を決定する」 は計画の段階である。

よって(二)⇒(イ)⇒(ハ)⇒(ロ)

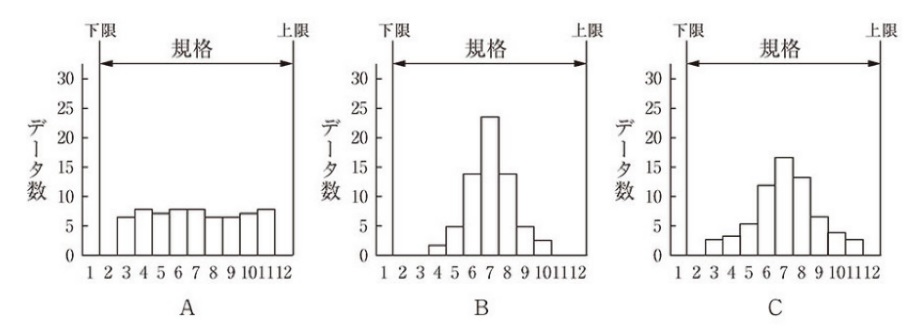

No.57品質管理における下図に示す A~Cのヒストグラムについて, ばらつきの度合いを示す標準偏差の大きい順番に並べているものは,次のうちどれか。

- A→C→B

- B→C→A

- B→A→C

- C→A→B

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答1

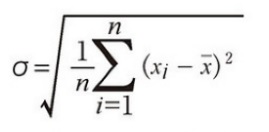

標準偏差は,以下の式に示すとおり、 個々の数値と平均値の差を2乗した値の総和をデー タの総数で割ったものの平方根で表される。 平均値付近にデータが集まっていると小さな値 となり、逆に平均値から広がっていると大きな値となる。

n: データの総数: 個々の数値:平均値

Aは平均値の階級が7付近であるが, 各階級のデータ数が同数程度でが大きくなる。Bは平均値付近にデータが集中しておりσが小さくなる。

No.58盛土の締固めの品質管理に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- 締固めの目的は, 土の空気間げきを少なくし透水性を低下させるなどして土を安定した状態にすることである。

- 締固めの品質規定方式は,盛土の敷均し厚などを規定する方法である。

- 締固めの工法規定方式は,使用する締固め機械の機種や締固め回数などを規定する方法である。

- 締固めの最適含水比は,土が最もよく締まる含水状態のことで,最大乾燥密度の得られる含水比である。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答2

1.締固めの目的は、土の空気間げきを少なくし, 透水性を低下させ, 水の侵入による軟化膨張を小さくして, 土を最も安定した状態にし、盛土完成後の圧密沈下等の変形を少な くすることである

2.選択肢の記述内容は工法規定方式である。品質規定方式による締固め管理は、盛土に必要な品質を満足するように,施工部位・材料に応じて管理項目基準値頻度等の規定を仕様書に明示し, 締固め 方法については原則として施工者に委ねる方式である。

3.工法規定方式による盛土の締固め管理は、 使用する締固め機械の機種, まき出し 厚, 締固め回数等の工法そのものを仕様書に規定する方式である。

4.最適含水比はある一定のエネルギーにおいて最も効率よく土を密にすることのできる含水比のことであり,そのときの乾燥密度を最大乾燥密度という。

No.59呼び強度21, スランプ12cm, 空気量 4.5%と指定したJIS A 5308 レディー ミクストコンクリートの試験結果について、各項目の判定基準を満足しないものは次のうちどれか。

- 1.スランプ試験の結果は, 10.5cmであった。

- 空気量試験の結果は, 6.0%であった。

- 1回の圧縮強度試験の結果は, 18N/mm2 であった。

- 3回の圧縮強度試験結果の平均値は, 20N/mm2であった。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答4

1.スランプの許容値は, 8~18cmでは±2.5cmであり, スランプ12cmの場合は9.5~ 14.5cmとなり, 判定基準を満足している。

2.空気量の許容値は, コンクリートの種類に よらず±1.5%であり, 空気量4.5%の場合は3.0~6.0%となり, 判定基準を満足している。

3.と4.の圧縮強度試験に関しては, JISに次のように定められている。

「圧縮強度試験を行っ たとき、強度は次の規定を満足しなければならない。 なお強度試験における供試体の材齢は, 呼び強度を保証する材齢の指定がない場合は28日 指定がある場合は購入者が指定した材齢とする。」

1)1回の試験結果は、購入者が指定した呼び強度の強度値の85%以上でなければならない。

2)3回の試験結果の平均値は、購入者が指定した呼び強度の強度値以上でなければならない

よって、 呼び強度21の場合、 1回の試験結果は17.85N/mm2以上,3回の試験結果の平均値は21N/mm²以上でなければならない。

No. 60建設工事の舗装作業における地域住民への生活環境の保全対策に関する次の記述のうち,適当でないものはどれか。

- 締固め作業でのアスファルトフィニッシャには, バイブレータ方式とタンパ方式が あり 夜間工事など静かさが要求される場合などでは,タンパ方式を採用する。

- 舗装の部分切取に用いられるカッタ作業では,振動ではなくブレードによる切削音 が問題となるため、エンジンルーム, カッタ部を全面カバーで覆うなどの騒音対策を 行う。

- 舗装版とりこわし作業にあたっては, 破砕時の騒音、振動の小さい油圧ジャッキ式 舗装版破砕機,低騒音型のバックホゥの使用を原則とする。

- 破砕物などの積込み作業では,不必要な騒音、振動を避けてていねいに行わなけれ ばならない。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答1

1.アスファルトフィニッシャには, バイブレータ方式とタンパ方式がある。 騒音レベルは バイブレータ方式がタンパ方式に比べて5~6dB (A) と小さいことから, 夜間工事等,静 かさが要求される場合にはバイブレータ方式を採用する。

2.カッタ作業では、エンジンル ームとカッタ部を全面カバーで覆う等の騒音対策により9~14dB(A) の低減がはかられる。

3.騒音、振動は、 建設機械の動力方式や形式により異なるが, 空気式に比べて油圧式の方が小さい。

4.積込作業は丁寧に行い、建設工事関連自動車による警報音・合図音は必要最 小限に止めるよう運転手に対する指導を徹底する。 また機械の動力となるディーゼルエンジ ンは騒音、振動の発生源となり、 また機械の騒音はエンジン回転速度に比例するので,不必要な空ぶかしや高い負荷を掛けた運転は避ける。

No.61「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」 (建設リサイクル法)に定められている特定建設資材に該当しないものは, 次のうちどれか。

- アスファルトコンクリート

- 木材

- 建設発生土

- コンクリート

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答3

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 (建設リサイクル法) 第2条(定義) 第5項 及び同法施行令第1条 (特定建設資材) に 「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 第2条第5項のコンクリート, 木材その他建設資材のうち政令で定めるものは,次に掲げる 建設資材とする。

- コンクリート

- コンクリート及び鉄から成る建設資材

- 木材

- アスファルトコンクリート

【関連カテゴリー】

2級土木施工管理技士★過去問(無料)