H29年度後期(2017)2級土木施工管理技士★学科(第一次検定)の過去問題です。

また図解等は引用またはオリジナルで改めて作成しています。

そのほかの過去問については、まとめ記事でご確認ください。

2級土木施工管理技士【学科】解答・解説(H29後期★過去問)

お気づきの点(ミス・要修正事項)などありましたら、コメントください。

よろしくお願いいたします。

H29後期(学科)★2級土木施工管理技士★過去問No.1~11

※問題番号No.1~No.11までの11問題のうちから9問題を選択し解答してください。

No. 1標準貫入試験により求められる地盤情報に関する次の記述のうち,適当でないものはどれか。

- 支持層の位置の判定

- 地盤の静的貫入抵抗値の判定

- 3.砂質地盤の内部摩擦角の推定

- 支持力の推定

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答2

1.正しい

2.地盤の静的貫入抵抗値の判定は, スウェーデン式サウンディング, ポータブルコーン貫入試験 (コーンペネトロメータ) 等, 静的サウンディングで行う。

3.砂質地盤の内部摩擦角は, N値から推定可能

4. 支持力の推定は,N値から換算が可能

No.2「土工作業の種類」 と 「使用機械」 に関する次の組合せのうち, 適当でないものはどれか。

[土工作業の種類]⇒「使用機械」

- 伐開と除根⇒ブルドーザ

- 掘削と運搬⇒自走式スクレーパ

- 掘削と積込み⇒バックホウ

- 敷均しと締固め⇒トレンチャ

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答4

1.伐開除根は, ブルドーザの排土板にレーキを取り付けたレーキドーザ等を用いる。

2.掘削と運搬は,モータースクレーパ, スクレープドーザ, ブルドーザ等を用いる。

3.掘削と積込みは, アームの先に取り付けたバケットを機体側に引き寄せて作業を行うバックホウを用いる。

4. トレンチャは小型の掘削用バケットをチェーンソーのように環状につなぎ、回転させて溝を掘る機械。敷均しと締固めは、 機体前面に排土板があるブルドーザを用いる。

No. 3道路土工の盛土材料として望ましい条件に関する次の記述のうち,適当でないものはどれか。

- 建設機械のトラフィカビリティーが確保しにくいこと

- 施工中に間げき水圧が発生しにくいこと

- 施工後の締固め乾燥密度やせん断強さが大きいこと

- 重金属などの有害な物質を溶出しないこと

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答1

道路土工の盛土材料として望ましい条件は次のとおり。

- 盛土の安定のために締固め 乾燥密度やせん断強度が大きいこと。

- 締め固めやすいこと。

- 盛土の安定に支障を及ぼす ような膨張あるいは収縮のないこと。

- 材料の物理的性質を変える有機物を含まないこと。

- 施工中に間げき水圧が発生しにくいこと。

- トラフィカビリティーが確保しやすいこと。

- 重金属等の有害な物質を溶出しないこと。

No. 4軟弱地盤における次の改良工法のうち, 固結工法に該当するものはどれか。

- サンドドレーン工法

- プレローディング工法

- 深層混合処理工法

- サンドマット工法

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答3

1.サンドドレーン工法は, 軟弱地盤中に適当な間隔で鉛直方向に砂柱を排水路として打設し、水平方向の排水距離を短くし、 圧密時間を短縮する工法

2.プレローディング 工法は, 盛土や構造物の計画地盤に, 盛土等によりあらかじめ荷重を載荷し, 圧密を促進さ せ,その後,構造物を施工することにより, 構造物の沈下を軽減する工法でサンドマ ットが併用される。

3.深層混合処理工法は、地中に回転翼を挿入し, 引き上げながら固化材を噴射し、軟弱土と強制的に混合・撹拌して円柱状の改良体をつくり, 沈下及び安定性をはかる固結工法

4.サンドマット工法は、軟弱地盤表層に0.5~1.2m程度の厚さの 砂を巻き出して良質地盤を確保し,上載荷重の分散効果により地盤の安定をはかる地盤改良工法で、施工機械のトラフィカビリティーの改善やドレーン工法用排水路として採用されることが多い

No. 5コンクリートの耐凍害性の向上をはかり、 単位水量を減少させることができる混和剤として適当なものは,次のうちどれか。

- AE減水剤

- AE剤

- 減水剤

- 流動化剤

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答1

1.AE減水剤は, AE剤と減水剤の両方の効果が期待できる。

2. AE剤は界 面活性剤の一種であり, フレッシュコンクリート中に微小な独立したエントレインドエアを 均等に連行することにより, ワーカビリティーおよび耐凍害性を向上させる。

3. 減水剤は, ワーカビリティーを向上させ,所要のコンシステンシーおよび強度を得るのに必要な単位水 量および単位セメント量を減少させることができる。

4.流動化剤は、あらかじめ練り混ぜられたコンクリートに添加し, 撹拌することによって流動性を増大させる。 標準型と遅延型があり,標準型は一般的なコンクリート工事に用いられる。 遅延型は流動化効果と凝結遅延効果を併せもつもので,主として暑中コンクリートや運搬時間が長い場合に, 流動化後のスランプロスを低減させる目的で用いられる。

No.6コンクリートのスランプ試験に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

1.スランプ試験は, 高さ30cmのスランプコーンを使用する。

2.スランプ試験は、コンクリートの空気量を測定する試験である。

3.スランプ試験は,コンクリートをほぼ等しい量の3層に分けてスランプコーンに詰め、各層を突き棒で25回ずつ一様に突く。

4.スランプ試験では,スランプコーンに詰めたコンクリートの上面をならした後, スランプコーンを静かに引き上げ, コンクリートの中央部でスランプを測定する。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答2

1.記述のとおり

2.スランプ試験はコンクリートのコンシステンシー (硬さ, 軟らかさ, 脆さ, 流動性等の程度) を評価するため行われ、スランプ値は, スランプコーン (上の開口10cm, 下の開口20cm, 高さ30cmの鋳鉄製の筒) にコンクリートを3層に分けて詰め, 層ごとに突き棒で25回一様に突き, 表面を均した後, スランプコーンを静かに引き上げたときの頂部からの下がり量(cm) で表される。

3.4記述のとおり

No. 7コンクリートの施工に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- 内部振動機で締固めを行う際は、下層のコンクリート中に10cm程度挿入する。

- コンクリートを打ち込む際は, 1層当たりの打込み高さを40~50cm以下とする。

- 内部振動機で締固めを行う際の挿入時間の標準は, 50~60秒程度である。

- コンクリートの練混ぜから打ち終わるまでの時間は、気温が25°C以下のときは2時間以内とする。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答3

1.2記述のとおり

3. 内部振動機で締固めを行う際の挿入時間の標準は, 5~15秒程度とし、 振動機の引抜きは徐々に行い, 後に穴が残らないようにする。

4.記述のとおり

No.8コンクリートの運搬と打込みに関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- コンクリートと接して吸水するおそれのあるところは, コンクリートを打込む前に あらかじめ湿らせておく。

- コンクリートポンプでの圧送は,できるだけ連続的に行う。

- コンクリート打込み中に表面にたまった水は,ひしゃくやスポンジなどで取り除く。

- シュートを用いて打込む場合には,コンクリートの材料分離を起こしにくい斜めシュートを用いる。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答4

1.2.3記述のとおり

4. 斜めシュートによって運搬されたコンクリートは, 材料分離を起こしやすいため,シュートを用いる場合は縦シュートを標準とする。 やむを得ず斜めシュートを用いる場合は, 水平2 に対し、鉛直1程度の斜度とする。

No. 9既製杭の施工に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- 打込み杭工法は,プレボーリング杭工法に比べて大きな騒音・振動を伴う。

- 打込み杭工法は,一般に中掘り杭工法に比べ杭の支持力が小さい。

- プレボーリング杭工法の杭の支持力を確保するためには,根固めにセメントミルク を注入する方法もある。

- 中掘り杭工法の杭の支持力を確保するためには,ハンマーによる最終打撃による方法もある。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答2

1記述のとおり

2.中掘り杭工法は、 既製杭の中空 部にスパイラルオーガ等を通して地盤を掘削し, 土砂を排出しながら杭を沈設したのち, 所定の支持力が得られるように先端処理を行う工法であり, 打込み杭工法に比べて支持力は小さい。

3.プレボーリング杭工法は,オーガにより杭穴を掘削後, 根固め液を掘削先端部へ 注入し, オーガを引き抜きながら杭周固定液を注入して, 掘削孔に既製杭を沈設する。 支持力増加のため、圧入または打込みを併用することがある。

4. 中掘り杭工法の杭の支持力の確保には,最終打撃方式とセメントミルク噴射撹拌方式がある。

No.10場所打ち杭のアースドリル工法の施工において,使用しない機材は次のうちどれか。

- トレミー管

- ドリリングバケット

- サクションホース

- ケーシング

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答3

1.トレミー管は、杭孔へのコンクリート打設においてコンクリートを杭孔底部まで圧送す るための管である。 トレミー管は、打ち込んだコンクリート上面より2m以上,常に貫入し ておく。

2.ドリリングバケットは,バケットを回転させながら杭孔を掘削し, バケット内 部に土砂を取り込み, 地上に排土する掘削装置である。

3.サクションホースは,リバース サーキュレーション工法で用いられ, 泥水とともに掘削土砂を吸い上げ, 排出するためのホ ースである。

4. ケーシングは,地表部の杭の孔壁が崩落しないように保護するためのパイ プである。

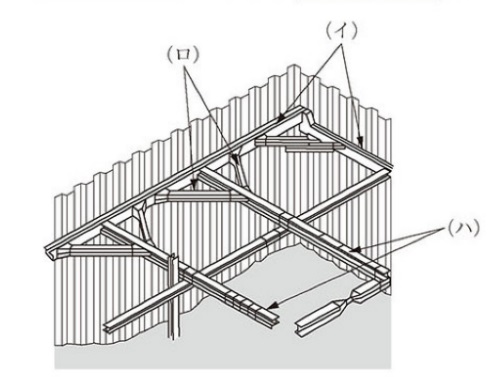

No. 11下図に示す土留め工法の(イ)~ (ハ) の部材名称に関する次の組合せの うち、適当なものはどれか。

【土留め工法】

- (イ)切りばり、(ロ)中間杭、(ハ)腹起し

- (イ)腹起し、(ロ)中間杭、(ハ)火打ちばり

- (イ)切りばり、(ロ)火打ちばり、(ハ)腹起し

- (イ)腹起し、(ロ)火打ちばり、(ハ)切りばり

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答4

図の(イ)は腹起し, (ロ) は火打ちばり, (ハ)は切りばりである。

H29後期(学科)★2級土木施工管理技士★過去問No.12~31

※問題番号No.12~ No.31までの20問題のうちから6問題を選択し解答してください。

No. 12 鋼材に関する次の記述のうち,適当でないものはどれか。

- 鋼材は,強さや伸びに優れ、加工性もよく、 土木構造物に欠くことのできない材料である。

- 低炭素鋼は,延性, 展性に富み溶接など加工性が優れているので, 橋梁などに広く用いられている。

- 鋼材は,応力度が弾性限度に達するまでは塑性を示すが,それを超えると弾性を示す。

- 鋼材は,気象や化学的な作用による腐食が予想される場合, 耐候性鋼などの防食性の高いものを用いる。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答3

1.2.は記述のとおり

3.一般的な鋼材の応力‐ひずみ曲線では, 比例限度(直 線関係)を超え, 弾性限度までは荷重を取り除くと変形がなくなり、 元の形状に戻る弾性を示すが, 弾性限度を超えると荷重を取り除いても変形が完全には元の形状に戻らなくなる塑性を示す。

4. 記述のとおり

No. 13 鋼材の溶接接合に関する次の記述のうち,適当でないものはどれか。

- すみ肉溶接は、 部材の交わった表面部に溶着金属を溶接するものである。

- 開先溶接は、部材間のすきまに溶着金属を溶接するものである。

- 溶接の始点と終点は,溶接欠陥が生じやすいので,スカラップという部材を設ける。

- 溶接の方法には、手溶接や自動溶接などがあり, 自動溶接は主に工場で用いられる。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

1.2記述のとおり

3.溶接の始端には溶 込み不良やブローホール等, 終端にはクレータ割れ等の欠陥が生じやすいため、 部材と同等の開先を有するエンドタブを取り付ける。また、溶接終了後, エンドタブはガス等で切断し, グラインダーにて母材面まで仕上げる。 スカラップとは, 鋼構造部材の溶接接合部において, 溶 接線の交差を避けるために一方の母材に設ける円弧状の切欠きのこと。

4.の溶接の方 法には,現場で一般的に用いられる手溶接の被覆アーク溶接があり, 自動溶接にはサブマー ジアーク溶接等があり, 主に工場で用いられる。

No. 14コンクリート構造物の「劣化機構」 と 「その要因」 に関する次の組合せのうち,適当でないものはどれか。

[劣化機構]⇒「その要因】

- アルカリシリカ反応⇒反応性のある骨材

- 塩害⇒水酸化物イオン

- 中性化⇒炭酸ガス

- 凍害⇒凍結融解作用

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答2

1.アルカリシリカ反応は, コンクリート中のアルカリ分が骨材中の特定成分と反応し,骨 材の異常膨張やそれに伴うひび割れ等を起こし、耐久性を低下させる現象。

2.コンクリートの塩害とは、コンクリート中の鋼材が塩化物イオンと反応して、鋼材に腐食・膨張が生じ, コンクリートにひび割れ, はく離等の損傷を与える現象。

3. 中性化は、空気中のCO2がコンクリート内に侵入し,水酸化カルシウムを炭酸カルシウムに変化させ,本来高アルカリ性であるコンクリートのpHを低下させる現象。

4. 凍害は、コンクリ ート中の水分が凍結融解作用により膨張と収縮を繰り返し, 組織に緩み又は破壊を生じる現象。

No. 15 河川堤防の施工に関する次の記述のうち,適当でないものはどれか。

- 既設堤防に腹付けを行う場合は、 既設堤防との接合を高めるために, 階段状に段切りを行う。

- 堤防の盛土は, 均等に敷き均し, 締固め度が均一になるように締め固める。

- 施工した堤防の法面保護は,一般に草類の自然繁茂により行う。

- 施工中の堤防は、堤体への雨水の滞水や浸透が生じないように横断勾配を設ける。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答3

1既設堤防で1:4より急な法面に腹付け工事を行う場合は,既設堤防との十分な接合とす べり面が生じないよう, 階段状に段切りを行う。

2.盛土の締固めは, 土の空隙を小さくし、 透水性を低下させ, また軟弱化を防止するため, 締固め度が均一になるよう施工する。

3. 堤防の法面保護は, 降雨及び流水等による法崩れや洗掘に対して安全となるよう, 芝張り, 種子吹付け等によって行う。

4. 施工中の堤防は,降雨による法面浸食や雨水浸透による含水比の変化を防ぐため, 堤体横断方向に3~5%程度の勾配設けて施工する。

No. 16 河川護岸に関する次の記述のうち,適当なものはどれか。

- 横帯工は,護岸の法肩部に設けられるもので法肩の施工を容易にし、法肩部の破損 を防ぐものである。

- 高水護岸は, 複断面の河川において高水時に堤防の表法面を保護するものである。

- 低水護岸は,単断面河道などで堤防と低水河岸を一体として保護するものである。

- 縦帯工は,河川の流水方向の一定区間ごとに設けられ、 護岸の破損が他の箇所に波 及しないよう絶縁する役割を有する。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答2

1.記述内容は縦帯工である。横帯工は,法覆工の延長方向に50m程度の間隔で設け, 護岸の変位 破損が他の箇所に波及しないよう絶縁する役割を有する。

2.記述のとおり。高水護岸は, 複断面河道で高水敷幅が十分あるような箇所で, 流水から堤防を保護するための護岸である。

3.低水護岸は, 複断面河道において低水路河道の侵食を防止するための護岸である。

4.記述内容は横帯工である。縦帯工は,護岸の法肩部に設置し, 法肩部の施工を容易にするとともに護岸の法肩部の破損 を防ぐ構造物である。

No. 17砂防えん堤に関する次の記述のうち, 適当なものはどれか。

- えん堤の堤体下流の法面は, 越流土砂による損傷を受けないよう, 一般に法勾配 を1:0.5としている。

- えん堤の堤体基礎の根入れは, 砂礫層では1m以上行うのが通常である。

- 砂防の施工は,一般に最初に副えん堤を施工し、 次に本えん堤の基礎部を施工する。

- 前庭保護工は,本えん堤を越流した落下水による前庭部の洗掘を防止するために設けられる。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答4

1.本えん堤下流の法勾配は, 1:0.2を標準とする。

2.本えん堤の基礎の根入れは,岩盤 1m以上,砂礫層では2m以上必要である。

3. 砂防えん堤の施工順序は、 1本えん堤の 基礎部, 2副えん堤, 3側壁護岸, 4水叩き, 5本えん堤上部の順である。

4. 記述のとおり

No.18 地すべり防止工に関する次の記述のうち,適当でないものはどれか。

- 排水トンネル工は、地すべり規模が小さい場合に用いられる工法である。

- 横ボーリング工は,帯水層をねらってボーリングを行い, 地下水を排除する工法で ある。

- 排土工は,地すべり頭部の不安定な土塊を排除し、 斜面の活動力を減少させる工法 である。

- 杭工は,鋼管などの杭を地すべり斜面に建込み, 斜面の安定を高める工法である。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答1

1.排水トンネル工は, 地すべり規模が大きく, 地下水が深部にあるため, 横ボーリング, 集水井工の施工が困難な場合に、地すべりの影響のない地盤深部にトンネルを設ける工法で ある。

2.3.4.記述のとおり

No. 19道路のアスファルト舗装に関する下記の説明文に該当するものは,次のうちどれか。

「自動車荷重による摩耗・ わだち掘れ対策として、 主に交差点部やバス停などで用いら れ,空げき率の大きいアスファルト混合物に浸透用セメントミルクを浸透させて舗装の強度を高め、剛性及び耐久性を増加させる舗装である。」

- 透水性舗装

- サンドイッチ舗装

- コンポジット舗装

- 半たわみ性舗装

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答4

1.透水性舗装は、 透水性の舗装を通して雨水を路床から地中内部へ浸透させる舗装

2.サンドイッチ舗装は, 軟弱路床上に遮断層, 粒状路盤材, セメント安定処理又は貧配合コンクリートの層を設け, その上に舗装を行う舗装

3. コンポジット舗装は, 表層又は表基層にアスファルト混合物を用い, 下層にセメント系の版を用いた舗装であり, コンクリート舗装の耐久性とアスファルト舗装の良好な走行性と維持修繕の容易さを併せ持つ 舗装

4. 半たわみ性舗装は, 空げき率の大きい開粒度タイプの半たわみ性舗装用ア スファルト混合物に, 浸透用セメントミルクを浸透させ, アスファルト舗装のたわみ性とコ ンクリート舗装の剛性を備えた耐久性に優れた舗装

No. 20道路のアスファルト舗装の施工に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- タックコートは, 加熱アスファルト混合物とその下層との面の縁切りのため散布する。

- 加熱アスファルト混合物は,一般にアスファルトフィニッシャにより均一な厚さに敷き均す。

- 敷きされた加熱アスファルト混合物は,ロードローラで初転圧を行う。

- 加熱アスファルト混合物の締固め温度は,高いほうがよいが,高すぎるとヘアーク ラックや変形などを起こすことがある。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答1

1.タックコート (アスファルト乳剤PK-4) は,舗設する混合物と基層等との接着及び継 目部や構造物との付着をよくするために散布する。

2.3.4記述のとおり

No.21道路のアスファルト舗装の補修工法に関する下記の説明文に該当するものは、次のうちどれか。

「局部的なくぼみ, ポットホールなどに, 舗装材料で応急的に充てんする工法である。」

- オーバーレイ工法

- パッチング工法

- 打換え工法

- 切削工法

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答2

1.オーバーレイ工法は, わだち掘れが浅い場合, ひび割れが少ない場合に適し、 既存舗装 の上に, 厚さ3cm以上の加熱アスファルト混合物層を舗設する工法

2.パッチング工法は、 ポットホール, くぼみ, 段差等を, 加熱アスファルト混合物等により応急的に充填する工法(←該当)

3. 打換え工法は、既存舗装の路盤もしくは路盤の一部までを打ち換える 工法

4. 切削工法は、路面の凸部等を切削・除去し、不陸や段差を解消する工法 (適用箇所での施工は1回まで) であり, オーバーレイ工法や表面処理工法の事前処理として行われることも多い。

No.22道路の普通コンクリート舗装の施工に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- 舗装用のコンクリートは, 施工がしやすく、 外力に十分に抵抗するものでなければならない。

- コンクリート舗装版の横収縮目地は, 車線に直交方向に一定間隔に設ける。

- コンクリート舗装版は,所定の強度になるまで乾燥状態を保つように養生する。

- 舗装用のコンクリートの施工では,フィニッシャなどで一様かつ十分に締め固める。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答3

1.2記述のとおり

3.コンクリート舗装版は, 所定の強度になるまで適切な湿潤養生期間が必要とされている。 一般に, 早強ポルトランドセメントでは1週間,普通ポルトランドセメントでは2週間, 混合セメント等においては3週間が必要とされている。

4. 記述のとおり

No.23ダムの施工に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- コンクリートダムにおける基礎処理工のグラウチングは,コンソリデーショングラウチングとカーテングラウチングを行う。

- 転流工は,ダム本体工事を確実にまた容易に施工するため, 工事期間中の河川の流れを迂回させるものである。

- ダム工事は,一般に大規模で長期間にわたるため, 工事に必要な設備, 機械を十分に把握し、安全で合理的な工事を進めなければならない。

- 中央コア型ロックフィルダムは,一般に堤体の中央部に透水性の高い材料を用い, 上流及び下流部にそれぞれ遮水性の高い材料を用いて盛り立てる。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答4

1.2. 3. 記述のとおり 。フィルダムは,不透水性材料を主体とする均一型フィ ルダム, 不透水性材料と透水性材料から成るゾーン型フィルダム, 透水性材料を主体として表面を不透水性材料で覆った表面遮水壁型フィルダムに大別される。

4. 記述内容は,表面遮水壁型フィルダムである。中央コア型ロックフィルダムは,ゾーン型フィルダムであり, 堤体の中央部に不透水性材料による遮水壁 (コ ア), その上下流に砂や砂利を積んでコアを支えるフィルター,さらにその外側にコアとフィ ルターを支えるロック (岩)を積んで築造するダムである。

No. 24トンネルの山岳工法における覆工に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- 覆工コンクリートの打込み前には、コンクリートの圧力に耐えられる構造のつま型枠を,モルタル漏れなどがないように取り付ける。

- 覆工コンクリートの打込み時には,適切な打上がり速度となるように, 覆工の片側から一気に打ち込む。

- 覆工コンクリートの締固めには, 内部振動機を用い, 打込み後速やかに締め固める。

- 打込み終了後の覆工コンクリートは,硬化に必要な温度及び湿度を保ち、 適切な期間にわたり養生する。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答2

1.覆工目地部に相当するつま部は、コンクリート硬化後に複雑な力が働かないようにできるだけ覆工内面に対して直角で直線的な構造とする。

2.覆工コンクリートの打込み時には,打上り が適切な速度となるように, また型枠に偏圧がかからないように、覆工の左右均等にできるだけ水平に連続して打ち込む。

3.4.記述のとおり

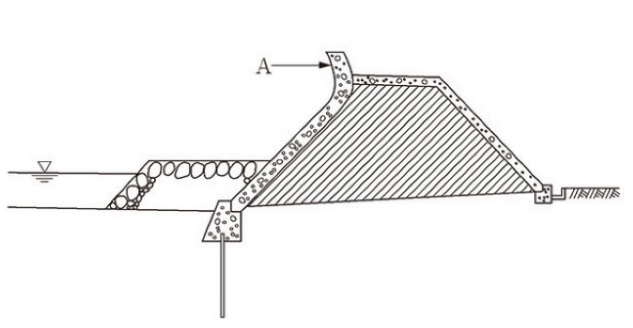

No.25下図は傾斜型海岸堤防の構造を表わしたものであるが, Aの構造名称は,次のうちどれか。

【傾斜型海岸堤防の構造図】

- 根固工

- 裏法被覆工

- 基礎工

- 波返し工

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

No. 26ケーソン式混成堤の施工に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれ か。

- ケーソンの構造は, えい航, 浮上, 沈設を行うため, 水位を調節しやすいように, そ れぞれの隔壁に通水孔を設ける。

- ケーソンは, すえつけた後すぐにケーソン内部に中詰めを行って, ケーソンの質量 を増し、安定性を高めなければならない。

- ケーソンの仮置きは, 波浪などの影響で, えい航直後のすえつけが難しいときには, 引き船で近くの一時仮置き場にえい航して, 浮かせておく。

- 中詰め後は, 波によって中詰め材が洗い出されないように, ケーソンのふたとなる コンクリートを打設する。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答3

1.2記述のとおり

3.ケーソンが、 波浪や風等の影響でえい航直後の据付けが困難な場合には, 仮置きマウント上までえい航し、 注水して沈設仮置きする。

4.記述のとおり

No.27 鉄道の道床バラストに関する次の記述のうち,適当でないものはどれか。

- 道床の役割は,マクラギから受ける圧力を均等に広く路盤に伝えることや, 排水を良好にすることである。

- 道床バラストに砕石が用いられる理由は, 荷重の分布効果に優れ、マクラギの移動を抑える抵抗力が大きいためである。

- 道床バラストを貯蔵する場合は,大小粒の分離ならびに異物が混入しないようにしなければならない。

- 道床に用いるバラストは, 単位容積重量や吸水率が大きく, 適当な粒径, 粒度を持つ材料を使用する。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答4

1.2.3記述のとおり

4. 道床に用いるバラストの特徴を以下のとおり

- 吸水率が小さく排水が良好である

- 材質が強固でじん性に富み, 摩損や風化に耐える

- 単位容積重量,安息角が大きい

- 適当な粒径と粒度を有し, 突固めその他の作業が容易である

- 粘土沈泥・有機物を含まない, ⑥列車荷重により破砕されにくい

- どこでも多量に得られて廉価である等の性質が必要

No.28鉄道の営業線近接工事における建築限界と車両限界に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- 建築限界とは,建造物等が入ってはならない空間を示すものである。

- 車両限界とは,車両が超えてはならない空間を示すものである。

- 建築限界は,車両限界の内側に最小限必要な余裕空間を確保したものである。

- 曲線における建築限界は,車両の偏いに応じて拡大しなければならない。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答3

1.2.4記述のとおり

列車の走行には、車両の左右上下の動揺や, 曲線部ではカントやスラックの設置や車両の偏倚 (へんい) 等が生ずるため 線路上の車両限界の外側に最小限必要な余裕空間が必要である。

この空間を建築限界といい 建築限界内には建造物の設置や物を置いてはならない。よって3が適当でない。

No.29 シールド工法に関する次の記述のうち,適当でないものはどれか。

- シールド工法は, 開削工法が困難な都市部の下水道工事や地下鉄工事などで用いら れる。

- シールド工法は, 掘削時に切羽を安定させる方法の違いにより,土圧式シールド工 法や泥水式シールド工法などがある。

- 泥水式シールド工法は, 大きい径の礫の排出に適している工法である。

- 土圧式シールド工法は、切羽の土圧と掘削した土砂が平衡を保ちながら掘進する工 法である。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答3

1シールド工法は, 発進立坑より横方向にシールドマシンを, 土砂の崩壊を防ぎながら掘 進し, シールド内でセグメントを組み立て, トンネルを構築する工法で開削工法とは 異なり,地上に影響が少ないので, 都市部で多用される。

2.シールド工法は, 密閉型及び 開放型に大別される。 密閉型シールドは, 掘削土を泥土化し, 所定の圧力を与え, 切羽の安定をはかる土圧式シールド工法と, 切羽に作用する土水圧より多少高い泥水圧をかけ, 切羽 の安定を保つ泥水式シールド工法に分けられる。 開放型シールドは, 掘削方法によって手掘り式シールド, 半機械掘り式シールド及び機械掘り式シールドに分類される。

3.泥水式シ ールド工法の場合, カッタースリットから取り込まれた大きい径の礫は配管やポンプ閉塞を生ずるおそれがあるため, 礫除去装置で除去するかクラッシャーで破砕する必要がある。

4.記述のとおり

No.30 上水道の管きょの施工に関する次の記述のうち,適当でないものはどれか。

- 管周辺の埋戻しは,現地盤と同程度以上の密度になるように管の側面を片側ずつ完 了させる。

- 管のすえつけは, 水平器, 水糸などを使用し, 中心線及び高低を確定して正確にす えつける。

- 管のすえつけは, 施工前に管体検査を行い, 亀裂その他の欠陥がないことを確認する。

- 塩化ビニル管の積みおろしや運搬では,放り投げたりしないで慎重に取り扱う。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答1

上水管の管布設工に関しては, 水道工事標準仕様書において規定されている。

1. 管周辺の 埋戻しは、同仕様書4.1.20 「埋戻工」 に, 「布設する管に偏圧がかからないよう, 片埋めを避けながら一層の厚さを20~30cmごとに平らに均して締め固めて施工する」 と記されている。

2. 3.同仕様書 4.1.10 「管の据付け」により正しい。

4.同仕様書 4.1.8 「管弁類の取扱 い及び運搬」 3.水道用硬質塩化ビニル管 (1) により正しい。

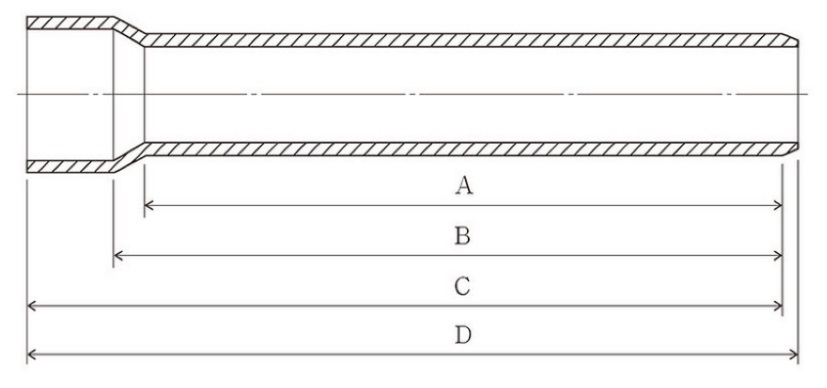

No. 31下図は,下水道用硬質塩化ビニル管の接着受口片受け直管を表わしたものであるが,次のA~Dのうち有効長を示すものはどれか。

【下水道用硬質塩化ビニル管の接着受口片受け直管図】

- A

- B

- C

- D

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答2

下水道用硬質塩化ビニル管は, JIS K 6741 7.2 に 「有効長とは管の全長から受口長さ及び面 取り長さを差し引いた長さである」 と定められている。

H29後期(学科)★2級土木施工管理技士★過去問No.32~42

※問題番号No.32 ~No.42 までの11問題のうちから6問題を選択し解答してください。

No.32労働基準法に定められている労働時間に関する下記の文章の(イ),(ロ)に当てはまる次の数値の組合せのうち、正しいものはどれか。

労働時間は,休憩時間を除き1週間について(イ) 時間を超えていないこと,かつ, 休 憩時間を除き1日について(ロ) 時間を超えていないことを原則とする。

- (イ)40(ロ)8

- (イ)40(ロ)9

- (イ)45(ロ)8

- (イ)45(ロ)9

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答1

労働基準法第32条 (労働時間) 第1項に 「使用者は、労働者に, 休憩時間を除き1週間につ いて40時間を超えて, 労働させてはならない」と規定され, 同条第2項に 「使用者は,1週間の各日については,労働者に, 休憩時間を除き1日について8時間を超えて, 労働させてはならない」と規定されている。

No.33 労働基準法上,災害補償に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。

- 療養補償を受ける労働者の休業期間の補償は、賃金の全額を休業補償として支払わなくてはならない。

- 療養補償を受ける労働者が, 療養開始後定められた期間を経過して疾病がなおらない場合,その後使用者は一切の補償を打ち切らなければならない。

- 労働者が災害補償を受ける権利は,これを譲渡し,又は差し押さえることができる。

- 労働者が災害補償を受ける権利は,労働者の退職によって変更されることはない。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答4

1.労働基準法第76条 (休業補償) 第1項に 「労働者が前条の規定による療養のため, 労働することができないために賃金を受けない場合においては,使用者は、労働者の療養中平均 賃金の100分の60の休業補償を行わなければならない」と規定されている。

2.同法第81 条(打切補償)に「療養補償を受ける労働者が, 療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病 がなおらない場合においては,使用者は,平均賃金の1200日分の打切補償を行い,その後は この法律の規定による補償を行わなくてもよい」と規定されている。

3.同法第83条 (補 償を受ける権利) 第2項に 「補償を受ける権利は,これを譲渡し,又は差し押えてはならな い」と規定されている。

4. 同法第83条(補償を受ける権利) 第1項により正しい。

No.34労働安全衛生法上, 統括安全衛生責任者との連絡のために, 関係請負人が選任しなければならない者は,次のうちどれか。

- 安全衛生責任者

- 作業主任者

- 安全管理者

- 衛生管理者

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答1

労働安全衛生法第16条 (安全衛生責任者) に 「統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人で,当該仕事を自ら行うものは、安全衛生責任者を選任し、 その者に統括安全衛生 責任者との連絡その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない」と規定されている。

No.35 建設業法に関する次の記述のうち, 誤っているものはどれか。

- 発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は, 主任技術者又は監理技術者 を置かなければならない。

- 主任技術者又は監理技術者は,当該建設工事の技術上の管理を行わなければならない。

- 主任技術者又は監理技術者は, 発注者及び工事一件の請負代金の額によらず, 専任の者でなければならない。

- 工事現場における建設工事の施工に従事する者は,主任技術者又は監理技術者がそ の職務として行う指導に従わなければならない。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答3

1.建設業法第26条 (主任技術者及び監理技術者の設置等) 第1項及び第2項により正しい。

2.同法第26条の3 (主任技術者及び監理技術者の職務等) 第1項により正しい。

3.同法 第26条第3項及び建設業法施行令第27条に「公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者 が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事で, 工事一件の請負代金の額が3500 万円(建築一式工事は7000万円)以上の場合, 置かなければならない主任技術者又は監理技術者は, 工事現場ごとに, 専任の者でなければならない」 と規定されており,請負金額によって異なる。

4.同法第26条の3(主任技術者及び監理技術者の職務等) 第2項により正し い。

No. 36車両制限令に定められている車両の幅等の最高限度に関する次の記述のう ち、誤っているものはどれか。

- 車両の軸重は, 15tである。

- 車両の幅は, 2.5mである。

- 車両の輪荷重は, 5tである。

- 車両の最小回転半径は、車両の最外側のわだちについて12mである。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答1

道路法第47条第1項及び車両制限令第3条 (車両の幅等の最高限度) より 車両の軸重は10t, 幅は2.5m,輪荷重は10t, 最小回転半径は12mである。

No.37河川法上,河川区域内における河川管理者の許可に関する次の記述のうち, 誤っているものはどれか。

- 工作物を新築, 改築又は除却をしようとする場合は, 河川管理者の許可が必要である。

- 取水施設の機能を維持するために行う取水口付近に積もった土砂の排除をしようと する場合は,河川管理者の許可が必要である。

- 河川の地下を横断してサイホンやトンネルを設置しようとする場合は, 河川管理者 の許可が必要である。

- 河川の上空に送電線を架設しようとする場合は, 河川管理者の許可が必要である。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答2

1.河川法第26条 (工作物の新築等の許可) 第1項により正しい。

2. 同法第27条第1項 に「河川区域内の土地において土地の掘削, 盛土若しくは切土その他土地の形状を変更する 行為又は竹木の栽植若しくは伐採をしようとする者は,国土交通省令で定めるところにより, 河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし, 政令で定める軽易な行為については,こ の限りでない」と規定されている。 この政令で定める軽易な行為は,同法施行令第15条の4 第1項及び同項第2号に 「工作物の新築等に関する河川管理者許可を受けて設置された取水 施設又は排水施設の機能を維持するために行う取水口又は排水口の付近に積もった土砂等の 排除」と規定されており, 河川管理者の許可を受けて設置された取水施設の機能を維持するために行う取水口の付近に積もった土砂等の排除については, 河川管理者から許可を必要としない。

3. 4.同法第24条 (土地の占用の許可) により正しい。

No.38 建築基準法に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。

- 病院は,特殊建築物である。

- 建築物に設ける暖房設備は, 建築設備である。

- 構造上重要でない間仕切壁は, 主要構造物ではない。

- 建築物に附属する塀は, 建築物ではない。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答4

1.建築基準法第2条 (用語の定義) 第2項に 「特殊建築物 学校,体育館, 病院, 劇場,観覧場,集会場,展示場, 百貨店, 市場, ダンスホール, 遊技場, 公衆浴場,旅館,共同住宅, 寄宿舎,下宿,工場、倉庫,自動車車庫, 危険物の貯蔵場, と畜場, 火葬場, 汚物処理場そ の他これらに類する用途に供する建築物をいう」と規定されている。

2.同法第2条 (用語 の定義) 第3項に 「建築設備 建築物に設ける電気,ガス, 給水,排水, 換気,暖房,冷房, 消火, 排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突, 昇降機若しくは避雷針をいう」と規定されて いる。

3. 同法第2条 (用語の定義) 第5項に 「主要構造部 壁, 柱, 床, はり,屋根又は 階段をいい, 建築物の構造上重要でない間仕切壁, 間柱, 付け柱, 揚げ床, 最下階の床,回 り舞台の床, 小ばり, ひさし, 局部的な小階段, 屋外階段その他これらに類する建築物の部 分を除くものとする」と規定されている。

4.同法第2条 (用語の定義) 第1項に 「建築物 土地に定着する工作物のうち, 屋根及び柱若しくは壁を有するもの,これに附属する門若し くは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所, 店舗, 興行 場、倉庫その他これらに類する施設をいい, 建築設備を含むものとする」と規定されており, 建築物に附属する塀は建築物である。

No. 39火薬類取締法上、 火薬類の取扱いに関する次の記述のうち, 誤っているものはどれか。

- 火薬類は,他の物と混包し、又は火薬類でないようにみせかけて,これを所持し,運搬してはならない。

- 火薬庫を設置しようとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。

- 火薬類を収納する容器は, 木その他電気不良導体で作った丈夫な構造のものとし, 内面には鉄類を表さないこと。

- 火薬類取扱所内には, 見やすい所に取扱いに必要な法規及び心得を掲示すること。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答2

1.火薬類取締法第38条 (火薬類の混包等の禁止) により正しい。

2.同法第12条 (火薬 庫) 第1項に 「火薬庫を設置し, 移転し又はその構造若しくは設備を変更しようとする者は, 経済産業省令で定めるところにより, 都道府県知事の許可を受けなければならない」と規定されている。

3.同法施行規則第51条 (火薬類の取扱い) 第1号により正しい。

4.同規 則第52条 (火薬類取扱所) 第3項第8号により正しい。

No.40騒音規制法上,指定地域内において特定建設作業の対象とならない作業は, 次のうちどれか。ただし,当該作業がその作業を開始した日に終わるものを除く。

- びょう打機を使用する作業

- ディーゼルハンマによる杭打ち作業

- 1日の移動距離が50mを超えない振動ローラによる路盤の締固め作業

- 1日の移動距離が50mを超えないさく岩機による構造物の取り壊し作業

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答3

騒音規制法第2条第3項, 同法施行令第2条及び別表二により, 特定建設作業に該当するものは以下のとおり。

- くい打機, くい抜機又はくい打くい抜機を使用する作業

- びょう打機を使用する作業

- さく岩機を使用する作業

- 空気圧縮機を使用する作業

- コンクリートプラント又はアスファルトプラントを設けて行う作業

- バックホウを使用する作業

- トラクターシ ョベルを使用する作業

- ブルドーザを使用する作業

よって3の振動ローラは該当しない

No.41振動規制法上,指定地域内において特定建設作業を伴う工事を施工しよう とする者が行う, 特定建設作業の実施の届出先として,次のうち正しいも のはどれか。

- 都道府県知事

- 労働基準監督署長

- 所轄警察署長

- 市町村長

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答4

振動規制法第14条第1項に 「指定地域内において特定建設作業を伴う建設工事を施工しよう とする者は、当該特定建設作業の開始の日の7日前までに, 環境省令で定めるところにより, 市町村長に届け出なければならない (略)」と規定されている。

No. 42港則法上、船舶の航路及び航行に関する次の記述のうち, 誤っているものはどれか。

- 航路外から航路に入り,又は航路から航路外に出ようとする船舶は, 航路を航行す る他の船舶の進路を避けなければならない。

- 船舶は,航路内において,他の船舶と行き会うときは,左側を航行しなければなら ない。

- 船舶は,航路内において, 並列して航行してはならない。

- 船舶は,航路内においては,他の船舶を追い越してはならない。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答2

1.港則法第14条 (航法) 第1項により正しい。

2.同条第3項に 「船舶は, 航路内において,他の船舶と行き会うときは, 右側を航行しなければならない」と規定されている。

3.同条第2項により正しい。

4.同条第4項により正しい。

H29後期(学科)★2級土木施工管理技士★過去問No.42~61

※問題番号 No.43 ~ No.61 までの19問題は必須問題ですから全問題を解答してください。

No. 43測点 No.1 から測点 No.5の水準測量を行い, 下表の結果を得た。 測点No.5の地盤高さは、次のうちどれか。

| 測点No. |

距離

(m) |

後視

(m) |

前視

(m) |

高低差 |

地盤高さ

(m)

|

| 昇(+) |

降(−) |

| 1 |

20 |

0.8 |

|

|

|

10.0 |

| 2 |

30 |

1.2 |

2.0 |

|

|

|

| 3 |

20 |

1.6 |

1.7 |

|

|

|

| 4 |

30 |

1.6 |

1.4 |

|

|

|

| 5 |

|

|

1.6 |

|

|

|

- 7.0m

- 7.5m

- 8.0m

- 8.5m

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答4

それぞれの地盤高さは以下のとおりに計算する。

No.2 10.0m (No.1の地盤高さ) + (0.8m (No.1の後視)‐2.0m (No.2の前視))=8.8m

No.3 8.8m (No.2の地盤高さ) + (1.2m (No.2の後視)‐1.7m (No.3の前視)) = 8.3m

No.4 8.3m (No.3の地盤高さ) + (1.6m (No.3の後視) ‐1.4m (No.4の前視)) = 8.5m

No.5 8.5m (No.4の地盤高さ) + (1.6m (No.4 の後視) 1.6m (No.5の前視)) = 8.5m

| 測点No. |

距離

(m) |

後視

(m) |

前視

(m) |

高低差 |

地盤高さ

(m)

|

| 昇(+) |

降(−) |

| 1 |

20 |

0.8 |

|

|

|

10.0 |

| 2 |

30 |

1.2 |

2.0 |

|

1.2 |

8.8 |

| 3 |

20 |

1.6 |

1.7 |

|

0.5 |

8.3 |

| 4 |

30 |

1.6 |

1.4 |

0.2 |

|

8.5 |

| 5 |

|

|

1.6 |

0 |

|

8.5 |

【別解】 表の高低差の総和を,測点No.1の地盤高さに足してもよい。

10.0m + (0.2m+0m+ (−1.2m-0.5m))=8.5m

No.44建設工事の施工に当たり, 受注者が監督員に通知し, その確認を請求しな ければならない内容として, 公共工事標準請負契約約款上,該当しないものは次のうちどれか。

- 設計図書で示された支給材料の製造者名が明示されていないとき

- 図面,仕様書, 現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないとき

- 設計図書に誤謬又は脱漏があるとき

- 設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないとき

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答1

1.公共工事標準請負契約約款第15条 (支給材料及び貸与品) 第2項に 「監督員は, 支給材 料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において,当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において,当該検査の結果,その品 名,数量,品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり,又は使用に適当でないと 認めたときは,受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない」と定められて おり、製造者名は明示されていなくてもよい。

2.同約款第18条 (条件変更等) 第1項第1号により正しい。

3.同条同項第2号により正しい。

4.同条同項第4号により正しい。

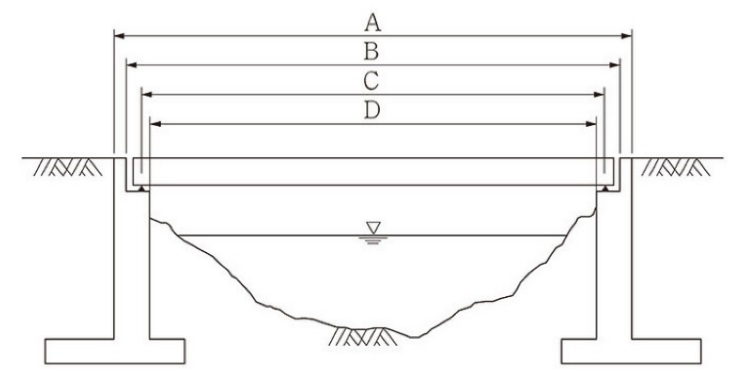

No.45下図は橋梁の一般図を表わしたものであるが,次のA~Dのうち支間を示すものはどれか。

【橋梁一般図】

- A

- B

- C

- D

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答3

★設問の図の各部の名称

B:橋長 (両端橋台部のパラペット前面間の長さ),

C:支間長 (支承間の長さ),

D:径間長

なおBの橋長から伸縮装置を設置する遊間を引いたものが桁長となる。

No. 46建設工事における建設機械の用途に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- ローディングショベルは,機械の位置よりも高い場所の掘削に用いられる。

- クラムシェルは,水中掘削など, 広い場所での浅い掘削に用いられる。

- スクレープドーザは, 掘削, 運搬, 敷均しを行う機械で,狭い場所で用いられる。

- ドラグラインは、機械の位置より低い場所の掘削に適し, 水路の掘削やしゅんせつなどに用いられる。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答2

1.ローディングショベルは,アームの先にバケットを前向きに取り付けた機械で,地表面 より高い部分の採掘に適している。

2.クラムシェルは,バケットを落下させて掘削する機 械で,立坑掘削等, 狭い場所での深い掘削に適している。

3.スクレープドーザは,スクレ ーパとクローラ式ブルドーザを合体したような外観で, 土砂の掘削と運搬の機能を兼ね備えている。接地圧が低く, 前後進のシャトル運転で足場を乱さないことから, 狭い場所や軟弱地盤での施工に使用される。

4.ドラグラインは、ロープに吊り下げられたバケットを遠 心力を利用して放り投げ, 地面に沿って引き寄せながら掘削する機械で, 設置位置より低い場所の掘削に適する。

No.47 施工計画に関する次の記述のうち,適当でないものはどれか。

- 環境保全計画は,法規に基づく規制基準に適合するように計画することが主な内容である。

- 事前調査は,契約条件・設計図書を検討し, 現地調査が主な内容である。

- 調達計画は,労務計画, 資材計画, 機械計画が主な内容である。

- 仮設備計画は、 仮設備の設計, 仮設備の配置,品質管理計画が主な内容である。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答4

1.2.3.記述のとおり。

4.仮設備は, 工事内容や現地条件に合った適正な規 模のものにすることが大切で, 工事規模に対して過大過小にならないようにする。また使用期間・目的等に応じて強度計算を行うとともに, 関連法規に合致させる。

なお仮設備計画においては、 仮設備の設計及び配置計画が主な内容であり, 品質管理計画は含まれない。

No.48朝からコンクリートの打込み作業を行う場合,一般に, 打込み前日までに作業を完了しておかなければならない事項として、該当しないものは次のうちどれか。

- 型枠,配筋, 支保工, 作業足場の設置

- コンクリートの種類, 搬入時間などの手配

- コンクリートの塩化物含有量の測定

- ポンプ配管, シュート, ホッパなどの打込み段取り

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答3

1.2.4. いずれも打込み前日までに完了しておかなければならない作業

3.JIS A 5308に 「レディーミクストコンクリートの強度, スランプ又はスランプフロー, 空気量,及び塩化物含有量は, 荷卸し地点で、 次の条件を満足しなければならない」とされている。「塩化物含有量は,塩化物イオン (CI) 量として 0.30kg/m2以下とする (購入者の承認を受けた場合は0.60kg/m2以下とすることができる)」と規定されている。

No. 49土工の施工計画に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- 掘削時の床付けや埋戻し時の敷均しなどていねいな仕上げの作業を行う場合は,人力により行う。

- ダウンヒルカット工法による掘削作業を行う場合は,下り勾配を利用してブルドーザなどによって掘削する。

- 構造物の基礎掘削や溝を掘削する場合には, 作業条件に応じてバックホウなどが使用される。

- ベンチカット工法による施工を行う場合は,階段式に掘削していく方法で,スタビライザなどによって掘削, 運搬する。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答4

1.2.3記述のとおり。

4. ベンチカット工法は、 階段式に掘削を行う工法で,大規模土工に適しており,一般にショベル系掘削機やローダによって掘削積込みが行われ, 硬い地山の 場合は発破が用いられる。 スタビライザは、表層混合処理工法等で表層地盤にセメントや石灰等の固化材を撹はん混合するための機械である。

No. 50 工程管理に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- 曲線式工程表は、一つの作業の遅れが, 工期全体に与える影響を、迅速・ 明確に把握することが容易である。

- 横線式工程表 (ガントチャート)は,各作業の進捗状況が一目でわかるようになっ ている。

- 横線式工程表 (バーチャート) は, 作成が簡単で各工事の工期がわかりやすくなっ ている。

- ネットワーク式工程表は、 全体工事と部分工事が明確に表現でき, 各工事間の調整 が円滑にできる。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答1

1.曲線式工程表には, グラフ式工程表と出来高累計曲線があり, 縦軸に工事出来高又は施 工量の累積をとり, 横軸に日数等の工期の時間的経過をとり, 出来高の進捗状況を曲線で示 したグラフで予定と実績との差が比較・確認しやすくどの作業が未着手で,どの作 業が完了したか等が明確である。しかし各作業の相互関連と重要作業がどれであるかは不明確である。

2.横線式工程表 (ガントチャート) は、 縦軸に各作業名を記述し、 横軸に各作業の 達成率を100%で示した工程表で各作業の進捗状況がひと目でわかるが,日数の把握 は困難である。

3.横線式工程表 (バーチャート) は,縦軸に各作業名を記述し, 横軸に工 期 (日数)をとり, 棒線で示した工程表である。各作業の所要日数がわかり 漠然と作業間 の関連が把握できる。 しかし工期に影響する作業がどれかわかりにくい。

4. ネットワー ク式工程表は,全体工事と部分工事が明確に表現でき, 各作業の相互関連と重要作業をすば やく把握でき、各工事間の調整が円滑にできる。

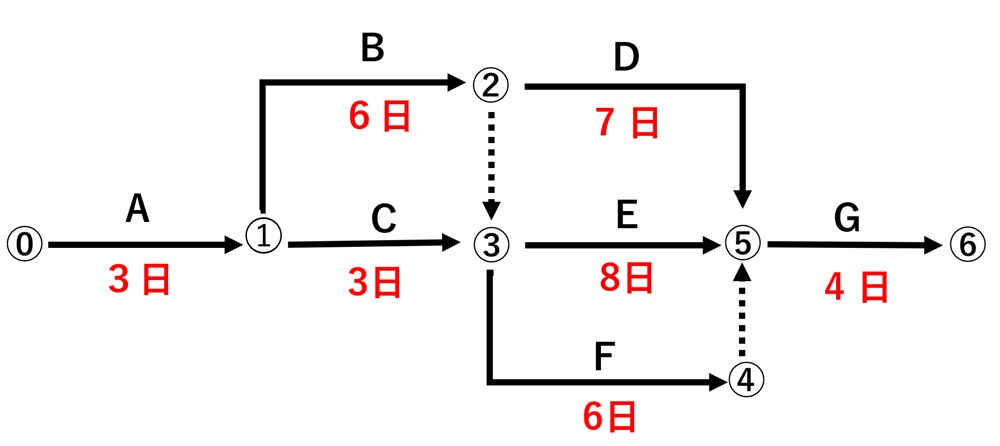

No. 51下図のネットワーク式工程表に示す工事のクリティカルパスとなる日数は, 次のうちどれか。ただし、図中のイベント間のA〜Gは作業内容, 数字は作業日数を表す。

【ネットワーク工程表】

- 19日

- 20日

- 21日

- 22日

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答3

各経路の所要日数は以下のとおり。(クリティカルパス=最長経路)

⓪⇒➀⇒②⇒⑤⇒⑥=20日

⓪⇒➀⇒②⇒③⇒⑤⇒⑥=21日

⓪⇒➀⇒②⇒③⇒④⇒⑤⇒⑥=19日

⓪⇒➀⇒③⇒⑤⇒⑥=18日

⓪⇒➀⇒③⇒④⇒⑤⇒⑥=16日

No. 52移動式クレーンを用いた作業に関する次の記述のうち, クレーン等安全規則上、誤っているものはどれか。

- 軟弱な地盤で移動式クレーンの作業を行う場合は,アウトリガーを張り出すことにより敷鉄板を敷く必要はない。

- 移動式クレーンのワイヤロープは,著しい形くずれや腐食又はキンクのあるものは使用しない。

- 移動式クレーンの運転者は, 荷をつったままで, 運転位置を離れてはならない。

- 事業者は,移動式クレーンを用いて作業を行なうときは, 移動式クレーンの運転について一定の合図を定め、 指名した者に合図を行なわせなければならない。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答1

1.クレーン等安全規則第70条の3(使用の禁止) に 「事業者は,地盤が軟弱であること 埋設物その他地下に存する工作物が損壊するおそれがあること等により移動式クレーンが転倒するおそれのある場所においては, 移動式クレーンを用いて作業を行ってはならない。 ただし当該場所において, 移動式クレーンの転倒を防止するため必要な広さ及び強度を有す る鉄板等が敷設され, その上に移動式クレーンを設置しているときは、この限りでない」と 規定されている。

2.同規則第77条第1項第2項, 及び同規則第80条 (補修) により正しい。

3.同規則第75条 (運転位置からの離脱の禁止) 第1項により正しい。

4.同規則第71条 (運転の合図) 第1項により正しい。

No. 53足場(つり足場を除く) に関する次の記述のうち, 労働安全衛生法上,誤っているものはどれか。

- 高さ2m以上の足場は, 床材間の隙間を3cm以下とする。

- 高さ2m以上の足場は,床材と建地との隙間を12cm未満とする。

- 高さ2m以上の足場は, 床材が転位し脱落しないよう2つ以上の支持物に取り付ける。

- 高さ2m以上の足場は, 幅20cm以上の作業床を設ける。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答4

労働安全衛生規則第563条 (作業床) 第1項第2号に「つり足場の場合を除き, 幅, 床材間の 隙間及び床材と建地との隙間は,次に定めるところによること。イ幅は, 40cm以上とする こと。 床材間の隙間は,3cm以下とすること。 床材と建地との隙間は, 12cm未満とすること」 及び第5号に「つり足場の場合を除き, 床材は、転位し、 又は脱落しないように2以上の支持物に取り付けること」と規定されている。

No.54事業者が行う地山の掘削作業に関する次の記述のうち, 労働安全衛生法上, 正しいものはどれか。

- 事業者は,土石の落下による労働者の危険を防止するため、 点検者を指名して作業 の前日までに作業箇所を点検させる。

- 事業者は,明り掘削の作業を行なう場所については, 作業を安全に行なうため必要 な照度を保持する。

- 事業者は,地山の掘削作業の方法を決定し, ずい道等の掘削等作業主任者に作業を 直接指揮させる。

- 事業者は, 高低差のある地盤において土止め支保工を組み立てるときは,組立図によらず現地に合わせて部材の寸法, 配置, 取付け順序等を決めながら作業を進める。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答2

1.労働安全衛生規則第358条(点検) に 「事業者は, 明り掘削の作業を行なうときは,地 山の崩壊又は土石の落下による労働者の危険を防止するため、 次の措置を講じなければなら 「ない」,第1号「点検者を指名して, 作業箇所及びその周辺の地山について, その日の作業を 開始する前, 大雨の後及び中震以上の地震の後、 浮石及びき裂の有無及び状態並びに含水, 湧 水及び凍結の状態の変化を点検させること」と規定されている。

2.同規則第367条 (照度 の保持)により正しい。

3.同規則第360条 (地山の掘削作業主任者の職務) に 「事業者は, 地山の掘削作業主任者に、次の事項を行なわせなければならない」, 第1号 「作業の方法を決定し,作業を直接指揮すること」と規定されている。

4.同規則第370条 (組立図) に「事業者は, 土止め支保工を組み立てるときは,あらかじめ、 組立図を作成し,かつ,当該組立図により組み立てなければならない」と規定されている。

No.55コンクリート構造物等の解体作業における危険を防止するため事業者が行うべき事項に関する次の記述のうち, 労働安全衛生法上, 誤っているもの はどれか。

- 外壁や柱等の引倒し作業を行う区域内には,関係労働者以外の労働者の立入りを禁止すること。

- 強風、大雨, 大雪等の悪天候のため, 作業の実施について危険が予想されるときは, 当該作業を注意しながら行うこと。

- 物体の飛来等により労働者に危険が生ずるおそれのある箇所に, 解体用機械の運転 者以外の労働者を立ち入らせないこと。

- 器具,工具等を上げ, 又は下ろすときは,つり綱, つり袋等を労働者に使用させること。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答2

1.労働安全衛生規則第517条の15(コンクリート造の工作物の解体等の作業) 第1号により正しい。

2.同条第2号に 「強風、大雨, 大雪等の悪天候のため, 作業の実施について危険が予想されるときは,当該作業を中止すること」と規定されている。

3.同規則第171条 の6 (立入禁止等) 第1号により正しい。

4. 同規則第517条の15第3号により正しい。

No. 56アスファルト舗装の基層及び表層に用いる加熱アスファルト混合物の配合設計のために行う試験として適当なものは,次のうちどれか。

- 含水比試験

- 一軸圧縮試験

- マーシャル安定度試験

- 曲げ強度試験

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答3

1.含水比試験は, 土に含まれる水の質量と土の乾燥質量との比である含水比を求める試験 であり,含水比は土構造物の設計・施工に際し, 施工条件を判断するのに用いられる。また 締固め試験により締固め曲線 (乾燥密度と含水比の関係)を求め, 盛土等の締固めの施工管理基準として利用される。

2.一軸圧縮試験は, 粘性土を円柱状に整形し,上下方向に荷重 を加え,土のせん断強さを求める室内試験である。

3.マーシャル安定度試験は、舗装用アスファルト混合物の配合設計, 特に最適アスファルト量を求める試験である。

4.曲げ強度 試験は,硬化コンクリート供試体に曲げ応力が作用したときの供試体内部に生じている最大 曲げ応力 (引張応力) を求める試験である。

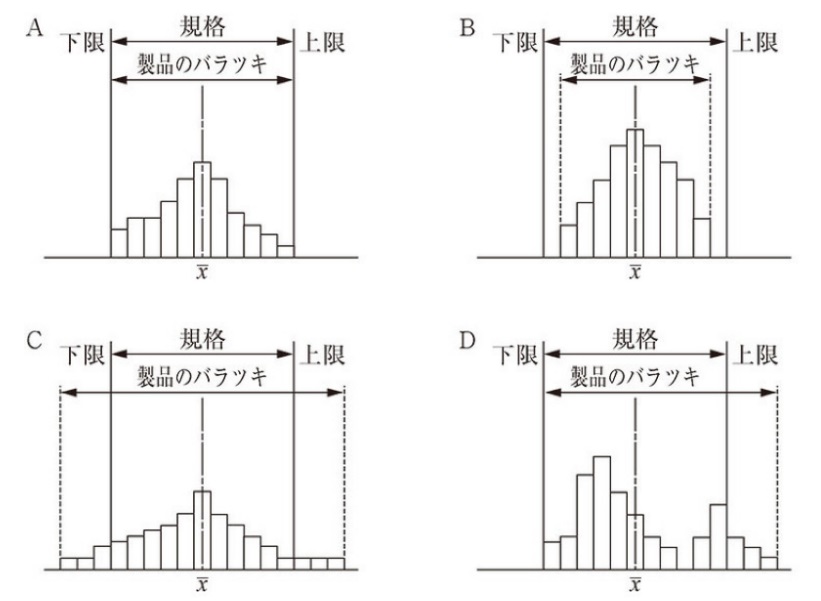

No. 57下図のA~Dのヒストグラムに関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。ただし、図中のXは平均値を表わす。

【ヒストグラム】

- A図は,規格値を満足しているが, 規格値すれすれのものもあり, ゆとりがない。

- B図は,規格値を満足し、平均値が規格値の中央にある。

- C図は,規格値の範囲の外にデータがあり, 規格値の幅を広げる必要がある。

- D図は,規格値内の分布の山が二つであり,すべてのデータを再度調べる必要がある。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答3

ヒストグラムは,横軸をいくつかのデータ区間に分け、それぞれの区間に入るデータの数を 度数として縦軸に高さで表したものである。 工程が安定している場合, 設問のB図のように 一般的に平均値付近に度数が集中し、平均値から離れるほど低く, 左右対称のつり鐘型の正規分布となる。

1.A図は, 規格値の範囲内であるが, わずかな工程の変化によって規格値 を割る可能性があるため, バラツキを小さくするよう品質管理する必要がある。

2.記述のとおり

3.C図は, 規格値の範囲外にデータがあり, 規格値の幅を広げるのではなく、製品のバラツキが規格値に入るように工程を見直す必要がある。

4. D図は、 2つの異なる工程 (2台の機械や2種類の材料等) を用いた場合に現れやすい分布 (平均値が異なる分布が混在)である。

No.58 盛土の締固めの品質に関する次の記述のうち,適当でないものはどれか。

- 締固めの目的は, 土の空気間げきを少なくし透水性を低下させるなどして, 土を安 定した状態にすることである。

- 締固めの品質規定方式は,盛土の締固め度などを規定する方法である。

- 締固めの工法規定方式は,使用する締固め機械の機種や締固め回数, 敷均し厚さな どを規定する方法である。

- 最もよく締まる含水比は,最大乾燥密度が得られる含水比で施工含水比である。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答4

1.締固めの目的は、 土の空気間げきを少なくし、 透水性を低下させ, 水の浸入による軟 化膨張を小さくし、土を最も安定した状態にして, 盛土完成後の圧密沈下等の変形を少な くすることである。

2.締固めの品質規定方式は,盛土に必要な品質を仕様書に明示し, 締 固め方法については施工者に委ねる方法である。現場における締固め後の乾燥密度を室内締 固め試験における最大乾燥密度で除した締固め度や, 空気間げき率, 飽和度等で規定する。

3.締固めの工法規定方式は,使用する締固め機械の機種や締固め回数, 敷均し厚さ等を規 定する方法である。 盛土材料の土質, 含水比があまり変化しない場合や, 岩塊や玉石等,品 質規定方式が適用困難なとき,また経験の浅い施工業者に適している。

4.最もよく締まる含水比のことを最適含水比といい, ある一定のエネルギーにおいて最も効率よく土を密にすることができる。 このときの乾燥密度を最大乾燥密度という。

No.59呼び強度 24N/mm², スランプ10cm, 空気量 4.5% と指定してレディーミク ストコンクリート (JIS A 5308) を購入し, 受入れ検査を実施した。 次の検査結果に関する記述のうち, 誤っているものはどれか。

- スランプが13cmだったため, 合格と判断した。

- 空気量が2.0%だったため, 不合格と判断した。

- 1回の試験結果は指定した呼び強度の強度値の85%以上で, 3回の圧縮強度試験結 果の平均値が24N/mm²だったため, 合格と判断した。

- 塩化物含有量が塩化物イオン (Cl) 量として3.0kg/m³だったため,不合格と判断した。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答1

1.スランプは, 8~18cmの時の許容値は±2.5cmであり上限値は12.5cmとなり,不合格となる。

2.空気量の許容値はコンクリートの種類によらず±1.5%であり下限値は3.0%と なり,不合格である。

3.圧縮強度試験に関しては, JISに 「圧縮強度試験を行ったとき,強 度は次の規定を満足しなければならない。 なお強度試験における供試体の材齢は,呼び強度 を保証する材齢の指定がない場合は28日 指定がある場合は購入者が指定した材齢とする。 ➀1回の試験結果は、購入者が指定した呼び強度の強度値の85%以上でなければならない。②3回の試験結果の平均値は、購入者が指定した呼び強度の強度値以上でなければならない」 と規定されており, 合格である。

4. 塩化物含有量は,JISに塩化物イオン量として0.3kg/ m³以下と規定されており,不合格である。

No.60建設工事における周辺地域の環境保全対策に関する次の記述のうち,適当でないものはどれか。

- 工事における環境保全対策に関する地域住民への説明会は,工事の着工後に行う。

- 工事の作業時間は、できるだけ地域住民の生活に影響の少ない時間帯とする。

- 工事に使用する建設機械は,低騒音・低振動のものを使用する。

- 工事にともなう沿道交通への影響について、 事前に十分調査する。

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答1

1.工事における地域住民への説明会は, 工事着手前に地区自治会等を通じて行い,工事の目的,內容,環境保全対策等について説明し, 地域住民との合意形成をはかりながら環境保全管理に努める。

2.工事の作業時間は, 影響の少ない時間帯とし, 夜間, 早朝の作業を避 ける等, 作業工程の設定を行う。

3.建設工事の騒音・振動対策の基本は、発生源対策であ り,低騒音・低振動の工法及び機械をできるだけ採用する。

4.工事にともなう沿道交通へ の影響は,資材等の運搬のための工事用車両による交通障害, 交通事故及び沿道に対する対 策について事前に十分調査し, 対策を検討する。

No.61「建設工事に係る資材の再資源化に関する法律」 (建設リサイクル法)に定められている特定建設資材に該当しないものは, 次のうちどれか。

- コンクリート

- 建設発生土

- アスファルトコンクリート

- 木材

+ <strong>解答・解説をみる(クリック)</strong>

解答2

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 (建設リサイクル法) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 (建設リサイクル法) 第2条(定義) 第5項, 及び同法施行令第1条 (特定建設資材) に 「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 第2条第5項のコンクリート, 木材その他建設資材のうち政令で定めるものは,次に掲げる 建設資材とする。 ➀コンクリート, ②コンクリート及び鉄から成る建設資材, ③木材,④アスファルト・コンクリート」と規定されている。

よって2の建設発生土が該当しない。

【関連カテゴリー】

2級土木施工管理技士★過去問(無料)