H27年度(2015)1級土木施工管理技士★過去問題です。

また図解等はオリジナルで改めて作成しています。

そのほかの過去問についてはまとめ記事でご確認ください。

1級土木施工管理技士★過去問&解答・解説★学科(H27問題A)

お気づきの点(ミス・要修正事項)などありましたら、コメントください。

よろしくお願いいたします。

H27(学科・問題A)★1級土木過去問No.1~15

※問題番号No.1~No.15までの15問題のうちから12問題を選択し解答してください。

No. 1土質調査・試験結果資料からわかる土の性質などに関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- 土粒子の密度は, 2.30~2.75の間にあるものが多く、 あまり変動の大きいものはないものの,2.5以下の値をとるものは有機物を含んでいる。

- N値は,盛土の基礎地盤を評価する上で有益な指標であるが, 砂質土でN値30以上では 非常に密な地盤判定に分類される。

- 自然含水比は,一般に粗粒なほど小さく細粒になるにつれて大きくなり, 粘性土では沈下と安定の傾向を推定することができる。

- 圧縮指数は、土の圧縮性を代表する指数で,粘土層の沈下量を圧縮指数と塑性指数から判定することができる。

No. 2土工における土量の変化率に関する次の記述のうち, 適当なものはどれか。

- 土の掘削・運搬中の土量の損失及び基礎地盤の沈下による盛土量の増加は, 変化率に含むこととしている。

- 土量の変化率Cは, 地山の土量と締め固めた土量の体積比を測定して求める。

- 土量の変化率Cは,土工の運搬計画にとって重要な指標である。

- 土量の変化率Lは,土工の配分計画を立てる上で重要であり, 工事費算定の要素でもある。

No. 3建設発生土の利用に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- 擁壁や橋台などの構造物の裏込めに建設発生土を使用する場合は, 地震による沈下の被害が少ない細粒土が用いられる。

- 高い道路用盛土に高含水比の粘性土を使用する場合は, 盛土の安定性をはかる目的で, 盛土内の含水比を低下させるために, ある一定の高さごとに透水性のよい山砂を用い, 盛土内に排水層を設ける。

- 道路用盛土に自然含水比が高い砂質土系の第3種建設発生土を使用する場合は、水切りや天日乾燥が転圧を可能にする有効な手段である。

- 路床に第4種建設発生土を使用する場合は, 締固めを行っても強度が不足するおそれが あり、セメントや石灰などによる安定処理が一般的に用いられている。

No. 4切土法面保護工の選定に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- 砂質土で1:1.5より緩い法面勾配の場合は,一般に安定勾配とされ植生工のみで対応することが可能である。

- シルト分の多い土質の法面で凍上や凍結融解作用によって植生がはく離したり滑落する おそれのある場合は, 法面勾配をできるだけ急勾配とする。

- 砂質土で浸食されやすい土砂からなる法面の場合は, 湧水や表流水による浸食の防止にのり枠工や柵工などの緑化基礎工と植生工を併用する。

- 湧水が多い法面の場合は,地下排水施設とともに, 井桁組擁壁, じゃかご, 中詰めにぐ り石を用いた法枠などが用いられる。

No. 5軟弱地盤の対策工法に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- 深層混合処理工法は, 主としてセメント系の固化材と原位置の軟弱土をかくはん混合することにより, すべり抵抗の増加, 変形の抑止、沈下の低減。 液状化防止などをはかる工法である。

- サンドコンパクションパイル工法は,緩い砂質地盤中に棒状の振動機で振動させながら, 水を噴射し水締めと振動をすることにより, 地盤を締固め, 支持力の増加をはかる工法である。

- サンドドレーン工法は,地盤中に透水性の高い砂柱を鉛直に造成することにより, 水平 方向の排水距離を短くして圧密を促進し, 地盤の強度増加をはかる工法である。

- 地下水位低下工法は,地盤中の地下水位を低下させることにより, それまで受けていた浮力 に相当する荷重を下層の軟弱層に載荷して, 圧密を促進し地盤の強度増加をはかる工法である。

No. 6コンクリート用セメントに関する次の記述のうち, 適当でないものはどれ か。

- 高炉セメントB種は, アルカリシリカ反応や塩化物イオンの浸透の抑制に有効なセメン トの1つであるが, 打込み初期に湿潤養生を行う必要がある。

- 早強ポルトランドセメントは, 初期強度を要するプレストレストコンクリート工事などに使用される。

- 普通ポルトランドセメントとフライアッシュセメントB種の生産量の合計は,全セメントの90%を占めている。

- 普通エコセメントは, 塩化物イオン量がセメント質量の0.1%以下で, 一般の鉄筋コンク リートに適用が可能である。

No. 7コンクリートの配合に関する次の記述のうち, 適当なものはどれか。

- スランプの設定は,ワーカビリティーが満足される範囲内でできるだけ打込みのスラン プを小さくすることが基本である。

- 水セメント比の設定は, コンクリートの所要の強度、耐久性及び水密性から必要となる 各々の水セメント比のうちで,最も大きい値とする。

- 単位水量や単位セメント量を小さくし経済的なコンクリートにするには, 一般に粗骨材 の最大寸法を小さくするほうが有利である。

- 細骨材率は,所要のワーカビリティーが得られる範囲内で, 単位水量ができるだけ大きくなるように、試験によって定める。

No. 8コンクリートに関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- コンクリートの透水係数は,コンクリート中の水分浸透のしやすさを表す指標であり, 水セメント比の増加とともに指数関数的に著しく増加する。

- コンクリートの材料分離抵抗性は,一定以上の単位セメント量あるいは単位粉体量の確保や細骨材率を適切に設定することによって確保される。

- まだ固まらないコンクリートのプラスティック収縮ひび割れは,ブリーディング水の上昇速度に比べてコンクリート表面からの水分の蒸発量が大きい場合に生じるおそれがある。

- コンクリートの凝結時間は、混和剤によってある程度制御することが可能であり, 一般的に暑中コンクリートでは促進形の混和剤を用いる。

No. 9コンクリートの運搬 打込みに関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- 練り混ぜてから打ち終わるまでの時間は, 外気温が25°C以下のときで2時間以内, 25°C を超えるときで1.5時間以内を標準とする。

- コンクリートを圧送する場合は, これに先立ち、 使用するコンクリートの水セメント比以下の先送りモルタルを圧送しなければならない。

- スランプが8cmのコンクリートの運搬には, 10km以内の現場まではダンプトラック を使用してもよい。

- シュートを用いる場合には, 縦シュートを用いることを標準とし, シュートの構造及び使用方法は, コンクリートの材料分離が起こりにくいものでなければならない。

No. 10コンクリートの打込み 締固めに関する次の記述のうち, 適当でないもの はどれか。

- コンクリートの再振動の開始時間は, コンクリートの凝結の終結時間の後、できるだけ遅い時間がよい。

- コンクリートの打上がり面に集まったブリーディング水は, スポンジなどで水を取り除いてから次のコンクリートを打ち込む。

- コンクリートの十分な締固めは, 表面に光沢が現われてコンクリート全体が均一に溶けあったようにみえるまで行う。

- 打ち込んだコンクリートの粗骨材が分離してモルタル分の少ない部分があれば,分離した粗骨材をすくい上げモルタルの多い箇所に埋め込んで締め固める。

No.11 コンクリートの養生に関する次の記述のうち,適当でないものはどれか。

- 日平均気温5°C以上10°C未満の場合での通常のコンクリート工事における湿潤養生期 間は,普通ポルトランドセメント使用時で9日, 混合セメントB種使用時で12日を標準と する。

- 部材あるいは構造物の寸法が大きいマスコンクリートは、部材全体の温度降下速度を大きくし、コンクリート温度をできるだけ速やかに外気温に近づける配慮が必要である。

- 厳しい気象作用を受けるコンクリートは、 初期凍害を防止できる強度が得られるまでコ ンクリート温度を5°C以上に保ち、さらに2日間は0°C以上に保つことを標準とする。

- 特に気温が高く, また, 湿度が低い場合には, コンクリート表面が急激に乾燥しひび割 れが生じやすいので, 散水又は覆いなどによる適切な処置を行い, 表面の乾燥を抑えることが大切である。

No. 12 既成杭の施工に関する次の記述のうち,適当でないものはどれか。

- 杭の打込みの準備作業では, 施工機械の据付け地盤の強度を確認し、必要であれば敷鉄板の使用, 地盤改良などの処理も検討する。

- 杭の打込み順序は, 杭群の中央部から周辺に向かって打ち進み, 既設構造物に近接して杭を打ち込む場合には,構造物の離れたところから近づく方向に打ち進むのがよい。

- 杭の打込みは, ハンマ及び杭の軸は同一線上となるようにし, 杭頭の偏打は杭頭の座屈や杭の軸線を傾斜させたり,キャップやクッションなどを損傷する原因となりやすい。

- 杭の建込みでは, 杭の鉛直性は下杭の鉛直性により決まるので,とくに下杭の鉛直性を2方向から検測する。

No. 13 鋼管杭の現場溶接の施工に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- 溶接時の溶接ワイヤについては, 吸湿している場合には強制乾燥して用い, 溶接時にはワイヤ突出し長さは30~50mmとしワイヤ突出し長さを短くすると気孔が発生しやすくなる。

- 溶接時の気温については, 気温が5°C以下では溶接作業を中止とするが, 気温が-10~ +5°Cの場合で、溶接部から100mm以内の部分がすべて36°C以上に予熱されていれば作業を行うことができる。

- 溶接時の雨や雪については,溶接面に水蒸気が発生し欠陥が生じやすくなるので溶接部 が天候の影響を受けないような処置などを行う場合を除いて,降雨, 降雪中は溶接作業を行わない。

- 溶接時の風については,溶接部が風の影響を受けないような遮蔽などを行う場合を除いて, 風速20m/sec以上では溶接作業を行わない。

No. 14場所打ちコンクリート杭の鉄筋かごの加工及び組立に関する次の記述のう ち,適当でないものはどれか。

- 鉄筋かごの組立は, 鉄筋かご径が大きくなるほど変形しやすくなるので鉄筋かごの内側 に十字や井ゲタ状に補強し、組立用補強材は剛性の大きいものを使用する。

- 鉄筋かごのスペーサーは,鉄筋かご挿入時にはずれないようにし、深さ方向に3~5m 間隔, 同一深さに4~6箇所程度を取付ける。

- 鉄筋かごの組立は, 鉄筋かごの鉛直度を確保できるように鋼材や補強筋を溶接により仮止めし, 本組立にはなまし鉄線を用い堅固に結合する。

- 鉄筋かごを水平に移動する際は、水平につり上げるため, ねじれ, たわみなどが起きや すいので,吊治具を用い2~4点で吊るのがよい。

No. 15 土留め支保工の施工に関する次の記述のうち,適当でないものはどれか。

- 土留め支保工の切ばり, 腹起し、 土留め壁の取付け時における過大な掘削は, 土留め壁 に設計値以上の荷重が作用することにより, 変形を助長し、危険な状態となるおそれがあ あるので避けなければならない。

- 最下段の切ばりを撤去する際は, 土留め壁に作用している荷重を鋼材や松丸太などを用 いて本体構造物に受け替えるなどして, 土留め壁の変形を防止する。

- 切ばりに継手を用いる場合は, 継手位置は中間杭付近に設けるとともに, 継手部にはジ ョイントプレートなどを取り付けて補強し、 十分な強度を確保する。

- 腹起し材に継手を用いる場合は, 弱点となりやすいため,その継手位置は応力的に余裕 のある切ばりや火打ちの支点から離れた位置とする。

H27(学科・問題A)★1級土木過去問No.16~49

※問題番号No.16~No.49 までの34問題のうちから10問題を選択し解答してください。

No. 16 鋼道路橋の架設作業に関する次の記述のうち,適当でないものはどれか。

- 部材の組立に使用する仮締めボルトとドリフトピンは, 架設応力に十分耐えるだけの本数を用いるものとし, 片持ち式架設の場合の本数の合計はその箇所の連結ボルト数の20% を原則とする。

- 部材の玉掛けを行う場合には, 部材及び吊金具に過大な応力や変形が生じないように配 慮して,適切な吊り形式により作業を行うものとする。

- 高力ボルトの締付けは, 接合面の処理, 継手部材間の肌すき, ボルトの締付け方法及び 締付け順序などに十分注意して,所定の締付け力を導入する。

- I形断面部材を仮置きする場合は,転倒ならびに横倒れ座屈に対して十分に配慮し, 汚れ や腐食に対する養生として15cm以上地面より離すものとする。

No. 17鋼道路橋における高力ボルト締付け作業に関する次の記述のうち,適当で ないものはどれか。

- ボルト軸力の導入は, ナットを回して行うのを原則とし、やむを得ず頭回しを行う場合 にはトルク係数値の変化を確認する。

- トルシア形高力ボルトを使用する場合は,予備締めに電動インパクトレンチを使用し, 本締めにはエアーインパクトレンチを使用する。

- ボルトの締付け順序は, 連結板の中央のボルトから順次端部ボルトに向かって行い 2度締めを行う。

- ボルトの締付けをトルク法によって行う場合は, 締付けボルト軸力が各ボルトに均一に 導入されるよう締付けトルクを調整する。

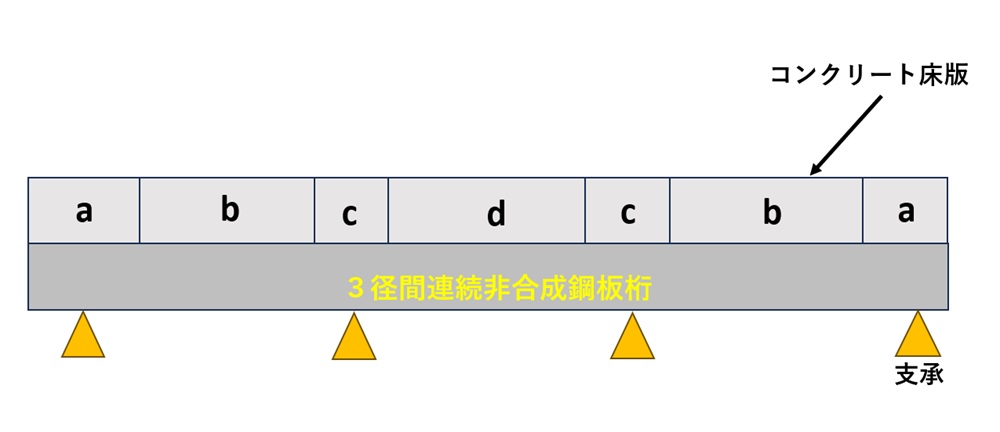

No. 18下図は3径間連続非合成鋼板桁におけるコンクリート床版の打設ブロックa~dを示したものである。 一般的なブロックごとのコンクリートの打設順序として,適当なものは次のうちどれか。

【3径間連続非合成鋼板桁】

- b→c→a→d

- b→a→d→c

- d→b→c→a

- d→c→a→b

No. 19コンクリート構造物の補修・補強に用いられる連続繊維シート工法に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- 連続繊維シートの重ね継手部は,せん断耐力やじん性の向上を目的として重ね継手長を 200mm程度とし, 繊維間シート間に含浸接着樹脂が十分含浸され一体となるようにす る。

- 連続繊維シート工法に使用する材料は, プライマー, 不陸修正材,含浸接着樹脂などの 材料で,エポキシ樹脂の施工に適した環境条件は, 気温5°C以上, 湿度85%以下である。

- 連続繊維シートと既設コンクリート面の接着又は密着を確保するために, 不陸や突起は はつり落とし不陸修正材を用いて平坦にする。

- 連続繊維シートは, 接着工による含浸・硬化させる前には傷つきやすく、 連続繊維の種 類によっては赤外線や窒素により劣化するものもあるのでその取扱いには注意する。

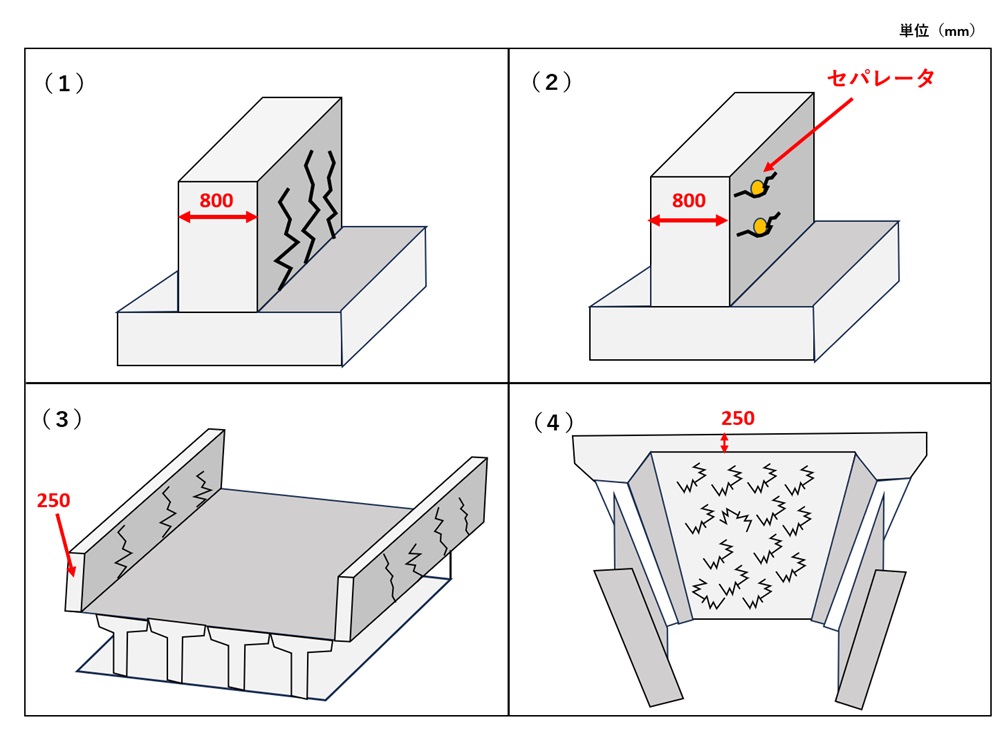

No. 20下図に示す (1) ~(4)のコンクリート構造部のひび割れのうち,水和熱に起因する温度応力により施工後の比較的早い時期に発生すると考えられ るものは次のうちどれか。

No.21 河川堤防の施工に関する次の記述のうち,適当でないものはどれか。

- 既設の堤防に腹付けを行う場合は,新旧法面をなじませるため段切りを行い,一般にそ の大きさは堤防締固め一層仕上り厚の倍の50〜60cm程度とする。

- 築堤土は, 粗い粒度から細かい粒度までが適当に配合されたものがよく, 土質分類上は 粘性土,砂質土, 礫質土が適度に含まれていれば締固めも満足する施工ができる。

- 築堤の施工中は,降雨により雨水が一部に集中して施工中の法面の浸食を防ぐため、 堤体の縦断方向に3~5%程度の勾配を設けながら施工する。

- 堤防法面が急な場合, 芝などが活着するまで堤体と表層との間に分離を生じやすく, 表層すべりを起こしすいので, 堤体と表層が一体となるように締め固めなければならない。

No.22多自然川づくりにおける護岸に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- かごマット護岸は, 屈とう性があり, かつ空隙があるので生物に優しい護岸構造である。

- コンクリート護岸は、 現地の表土を用いて覆土を行うことにより, 河岸の植生が回復, 維持され、川の生き物たちに住みよい環境を提供することが可能である。

- 自然石を利用した石積みや石張り護岸は, 強度もあり当該河川に自然石がある場合には これを活用することにより, 周辺と調和した優れた工法となる。

- 空石張 (積み) 護岸は, 河川環境面で優れているので, 外力に対しての安定性を確認し、 目地は少しでも生物に優しい構造になるように浅目地とする。

No. 23堤防を開削して行う構造物の施工に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- 非出水期間中に仮締切り工を施工する場合は, 施工期間中の設計対象水位に余裕高をとって仮締切り高を決定する。

- 仮締切り工の撤去は, 構造物の築造後, 締切り内と外との土圧, 水圧をバランスさせつつ撤去する必要があり、 流水の影響がある場合は、流水側,上流側,下流側の順で撤去する。

- 函渠などの構造物の埋戻しは、 急速に行うと偏土圧が発生して函体などにねじれ,クラ ック, 変位などが発生することがあるので, 構造物周辺での埋戻しは特に慎重に行う。

- 鋼矢板の二重締切りに使用する盛土, 中埋め土については, 堤体の剛性を増す目的と, 鋼矢板などの壁体に作用する土圧を低減するという目的のため、良質の砂質土を用いるこ とを原則とする。

No. 24 砂防えん堤に関する次の記述のうち,適当なものはどれか。

- 砂防んの水抜き暗渠は,一般には施工中の流水の切替えと堆砂後の浸透水圧の減殺を主目的としているが, 後年に補修が必要になった際に施工を容易にする。

- 砂防の水通しは, えん堤下流部基礎の一方が岩盤で他方が砂礫層や崖錐の場合,流水による洗掘により流路を固定するため, 砂礫層や崖錐側に寄せて設置する。

- 砂防の基礎地盤が岩盤の場合で,基礎の一部に弱層, 風化層, 断層などの軟弱部 をはさむ場合は, 軟弱部を取り除き礫で置き換える必要がある。

- 不透過型重力式砂防えん堤の材料のうち、コンクリートブロックや鋼製は,屈とう性があるため、地すべり地帯での使用は避ける必要がある。

No. 25 地すべり防止工事に関する次の記述のうち,適当でないものはどれか。

- 排土工は,排土による応力除荷に伴う吸水膨潤による強度劣化の範囲を斜面表層部に限 定するため、地すべり全域に渡って,斜面に平行に施工するのが基本である。

- 地すべり地域内に設ける地表水排除工は,柔軟な構造とし、 ある程度の変状に対しても それに応じて機能を維持でき, また修理の容易なものとする。

- 地下水遮断工は,遮水壁の後方に地下水を貯留することがあるので, 地すべり地内でこ れを用いることは、 逆に地すべりを誘発する危険がある。

- 押え盛土工は, 盛土部の下方斜面に潜在性の地すべりがある場合, 下方斜面の地すべり を誘発する可能性があるので、盛土部基盤の安定性について十分に検討を行う。

No. 26 急傾斜地崩壊防止工事に関する次の記述のうち,適当でないものはどれか。

- 縦排水路工は,地形的にできるだけ凹部に設けた掘込み水路とし, 周囲からの水の流入 を容易にすることが望ましいが, 水路勾配が1:1より急なところなどでは水が跳ね出さないように蓋付き水路とする。

- もたれ式コンクリート擁壁工は, 擁壁背面が比較的良好な地山で用いられるので, 施工 性を考慮し,コンクリートの打継ぎ面は水平にする。

- がけ崩れ防止のための切土工は,斜面を構成している不安定な土層や土塊をあらかじめ 切り取るかあるいは斜面を安定な勾配まで切り取るように施工する。

- 現場打ちコンクリート枠工は, 桁には一般に鉄筋コンクリートが用いられ、 桁の間隔は1~4mが標準であり, 桁の交点にはすべり止め杭又は鉄筋を法面に直角に入れて補強する。

No.27道路のアスファルト舗装における構築路床の施工に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- 構築路床の築造工法は、 路床の必要とする CBRと計画高さ, 残土処分地及び良質土の有無などに配慮して決定する。

- 構築路床の施工は, 適用する工法の特徴を把握したうえで現状路床の支持力を低下させ ないように留意しながら, 所定の品質, 高さ及び形状に仕上げる。

- 構築路床の安定処理は,一般に路上混合方式で行い, 所定の締固め度が得られることが 確認できれば,全層を1層で仕上げる。

- 構築路床の安定処理の締固め作業において軟弱で締固め機械が入れない場合には,湿地ブルドーザなどで軽く転圧を行ったのち速やかに整形してタイヤローラなどで締め固める。

No.28道路のアスファルト舗装における上層・下層路盤の施工に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- 下層路盤の粒状路盤工法では, 締固め前に降雨などにより路盤材料が著しく水を含み締固めが困難な場合には,晴天を待ってばっ気乾燥を行う。

- 下層路盤の路上混合方式による石灰安定処理工法では,施工に先立ち在来砂利層などをモーターグレーダのスカリファイアなどで所定の深さまでかき起こし、必要に応じて散水を行い,含水比を調整したのち整正する。

- 上層路盤のセメント安定処理工法では、セメント量が多くなると安定処理層の収縮ひび割れにより、上層のアスファルト混合物層にくぼみ, 段差が発生するので注意する。

- 上層路盤の瀝青安定処理工法では,基層及び表層用混合物に比べてアスファルト量が少ないため、あまり混合時間を長くするとアスファルトの劣化が進むので注意する。

No. 29道路のアスファルト舗装の舗設に関する次の記述のうち, 適当なものはどれか。

- アスファルト混合物の締固め作業は, 敷き均し終了後, 初転圧,継目転圧, 二次転圧,及 び仕上げ転圧の順序で行う。

- 仕上げ転圧は, 締め固めた舗装表面の不陸修正やローラマークの消去のため行うものであり,振動ローラを振動させて2回程度行う。

- 締固めのローラは,一般にアスファルトフィニッシャ側に駆動輪を向けて,横断勾配の高い方から低い方へ向かって転圧する。

- 初転圧の転圧温度は,一般に110~140°Cで行い, ヘアクラックの生じない限りできるだけ高い温度で行う。

No. 30 道路の排水性舗装に関する次の記述のうち,適当でないものはどれか。

- ポーラスアスファルト混合物の敷均し作業は, 混合物の供給計画をもとに敷均し速度を設定するなど, 連続的に行う。

- ポーラスアスファルト混合物の締固めでは, 初転圧及び二次転圧のタンピングローラによる締固めで所定の締固め度を確保する。

- ポーラスアスファルト混合物は, 敷均し後の温度低下が早いため, 温度管理には十分注意し,敷均し終了後速やか初転圧を行う。

- タイヤローラによる仕上げ転圧は, 転圧温度が高すぎるとポーラスアスファルト混合物の空隙つぶれが生じる懸念があるため, 混合物がタイヤローラに付着しない程度の表面温度になってから行う。

No. 31道路のアスファルト舗装の補修工法に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- 局部打換え工法は、 既設舗装の破損が局部的に著しく,その他の工法では補修できない 場合に,表層基層あるいは路盤から局部的に打ち換える工法である。

- 路上路盤再生工法は, 路上で既設アスファルト混合物層を破砕すると同時にセメントなどの安定材と既設路盤材料などとともに混合, 転圧して新たに路盤を構築する工法である。

- 薄層オーバーレイ工法は,予防的維持工法として用いられることもあり、 既設舗装の上に厚さ3cm未満の加熱アスファルト混合物を舗設する工法である。

- シール材注入工法は,予防的維持工法として用いられることもあり、 既設舗装の上に加熱アスファルト混合物以外の材料を使用して, 封かん層を設ける工法である。

No.32道路の普通コンクリート舗装の施工に関する次の記述のうち, 適当なものはどれか。

- コンクリートをアジテータトラックで運搬する場合は,スランプは2.5cmを標準とする。

- コンクリートの敷均しは、 鉄網を用いる場合は1層で, 鉄網を用いない場合は2層で行う。

- 横目地に設けるダウエルバーは, 路面及び道路軸に平行で,一般には版厚の1/2の高さ に設置する。

- 横収縮目地に設ける目地溝は, カッタにより切削する場合には材齢28日の曲げ強度を確認した後に行う。

No. 33ダムの基礎処理として行われるグラウチングに関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- 重力式コンクリートダムのコンソリデーショングラウチングは,着岩部付近において, 遮水性の改良、基礎地盤弱部の補強を目的として行う。

- グラウチングのセメントミルクの配合は,水セメント比W/Cで表わされ,一般に濃い配合から順に注入していく。

- ブランケットグラウチングは, ロックフィルダムのコア着岩部付近を対象に,カーテン グラウチングと相まって遮水性を改良することを目的として行う。

- ダム基礎地盤の透水性は,通常ボーリング孔を利用した水の圧入によるルジオンテスト により調査され, ルジオン値 (Lu) で評価される。

No. 34コンクリートダムの施工に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれ か。

- RCD工法は,超硬練りコンクリートをダンプトラック, ブルドーザ, 振動目地切り機, 振動ローラなどの機械を使用して打設する工法である。

- PCD工法は, ダムコンクリートをポンプ圧送し, ディストリビュータによって打設する 工法である。

- SP-TOM は, 管内部に数枚の硬質ゴムの羽根をらせん状に取り付け、管を回転させなが ら、連続的にコンクリートを運搬する工法である。

- ELCMは,有スランプのダムコンクリートを, ダム軸方向の複数のブロックに一度に打 設し、振動ローラを用いて締め固める工法である。

No. 35トンネルの山岳工法における補助工法に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- 仮インバートは, 切羽近傍及び後方で上半盤あるいはインバート部に吹付けコンクリー トなどを行うもので, 上半鋼アーチ支保工と吹付けコンクリートの脚部支持地盤の強度が不足し, 変形が生じるような場合の脚部の安定対策として用いられる。

- 鏡ボルトは, 鏡面に前方に向けてロックボルトを打設するもので, 大きな断面で施工を はかるために切羽の安定性を確保する場合の鏡面の安定対策として用いられる。

- フォアポーリングは, 掘削前にボルト, 鉄筋, 単管パイプなどを切羽天端方向に挿入す るもので, 切羽天端の安定が悪く, 支保工の施工までに崩落するような場合の地表面沈下対策として用いられる。

- 水抜きボーリングは,先進ボーリングにより集水孔を設けて排水するもので、湧水によ り切羽の自立性の不足や吹付けコンクリートなどの施工が困難な場合の湧水対策として用いられる。

No. 36トンネルの山岳工法における覆工に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- 型枠の取外し時期を決定するコンクリートの材齢強度は,標準養生の供試体を用いた試験によって確認した強度とする。

- 覆工コンクリートの打込みは, 施工体制や型枠の剛性を考慮した適切な打上がり速度で打ち込み、型枠に偏圧がかからないよう左右均等に,できるだけ水平に連続して打ち込む。

- 天端部のコンクリートの打込みでは,天端部背面に空隙を残さないために, 空隙の発生しそうな部分には空気抜きなどの対策を講ずる必要がある。

- 覆工の施工時期は,内空変位が収束したことを確認した後に施工することを原則とする が,膨張性地山の場合には変位収束を待たずに早期に覆工を施工する場合もある。

No. 37海岸の傾斜型護岸の施工に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- 緩傾斜護岸は, 堤脚位置が海中にある場合に汀線付近で吸出しが発生することがあるので,層厚を厚くするとともに上層から下層へ粒径を徐々に大きくして, 噛合せをよくして 施工する。

- 沿岸漂砂の均衡が失われたことによって侵食が生じている海岸では, 海岸侵食に伴う堤脚部の地盤低下量を考慮して施工する。

- 表法に設置する裏込め工は, 現地盤上に栗石・ 砕石層を50cm以上の厚さとして, 十分安全となるように施工する。

- 緩傾斜護岸の法面勾配は1:3より緩くし、 法尻については先端のブロックが波を反射して洗掘を助長しないようブロックの先端を同一勾配で地盤に突込んで施工する。

No. 38海岸保全施設の養浜の施工に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- 養浜の施工方法は, 養浜材の採取場所, 運搬距離,社会的要因などを考慮して,最も効率的で周辺環境に影響を及ぼさない工法を選定する。

- 養浜の投入土砂は,現況と同じ粒径の細砂を用いた場合, 沖合部の海底面を保持する上で役立ち, 汀線付近での保全効果も期待できる。

- 養浜の陸上施工においては, 工事用車両の搬入路の確保や、投入する養浜砂の背後地への飛散など,周辺への影響について十分検討し, 慎重に施工する。

- 前浜養浜,沖合養浜の施工時は,海水汚濁により海域環境や水生生物に大きな影響を与える可能性があるので, 陸上において予め汚濁の発生源となるシルト, 有機物, ゴミなど を養浜材から取り除いて施工する。

No. 39港湾工事におけるケーソンの製作・進水方式に関する次の記述のうち,適当でないものはどれか。

- 吊り降し方式では、吊り鉄筋の大きさと埋込み長さは、ケーソンの空中重量, ケーソンのふくらみによる付加重量及び底面付着力に耐えることが必要である。

- 浮ドック方式では, 係留場所の背後に型枠置場, 鉄筋加工場などの作業用地を必要としないが, 浮ドックの吃水に十分な水深がある静穏な係留場所が必要である。

- 吊り降し方式では, 既設護岸の背後などでケーソンを製作するため, 計画時にケーソンの自重による既設護岸の安定などを確認しておく必要がある。

- 浮ドック方式では、ケーソン進水時は適当な水深の場所に船体を引出し、船艙内に注入し船体を沈下させ, ケーソンを進水させることができる。

No. 40 浚渫船の特徴に関する次の記述のうち,適当でないものはどれか。

- ポンプ浚渫船は, 掘削後の水底面の凹凸が比較的小さいため, 構造物の築造箇所の浚渫工事に使用されることが多い。

- バックホウ浚渫船は, バックホウを台船上に搭載した浚渫船で,比較的規模の小さい浚 渫工事に使用されることが多い。

- グラブ浚渫船は,適用される地盤の範囲はきわめて広く, 軟泥から岩盤まで対応可能で, 浚渫深度の制限も少ない箇所に使用されることが多い。

- ドラグサクション浚渫船は,自航できることから機動性に優れ、 主に船舶の往来が頻繁 な航路などの維持浚渫に使用されることが多い。

No. 41鉄道工事における砕石路盤の施工に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- 敷き均した路盤材は、雨水などによる含水比の変化が生じないように, 原則として敷き均した日のうちに排水勾配をつけて平滑に締め固める。

- 構造物の取付け部や路肩付近での施工は, 路盤材のまき出しや敷均しに十分注意し,転圧に小型機械を用い入念に締め固める。

- 盛土材料が良質土で路盤材料として適合した同一材料を路盤上に使用する場合は,路盤の施工は盛土の施工と一体として行う。

- 路盤材料は, 列車荷重を支えるのに十分な強度が必要であることを考慮して クラッシャランなどの砕石やクラッシャラン鉄鋼スラグを用いる。

No.42鉄道の軌道における維持管理に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- 軌道変位の通り変位の測定は, 直線部では線路の起点を背にして左側レールを,また, 曲線部では車両走行特性への影響が大きい内軌側レールを測定する。

- 軌道変位の状態は,日常の巡回検査や検測車による定期的な検測により常に把握し, 不良箇所は速やかに適切な補修作業を行う。

- レールの摩耗は, 直線区間ではレールの頭部が,また, 曲線区間では外側のレールの頭部が顕著に摩耗する。

- バラストは, 列車通過のたびに繰返しこすれ合うことにより, 次第に丸みを帯び,軌道に変位が生じやすくなるため, 丸みを帯びたバラストは順次交換する。

No. 43営業線路内及び営業線近接工事の保安対策に関する次の記述のうち,適当でないものはどれか。

- 列車の振動や風圧等によって不安定、危険な状態になるおそれのある工事は, 列車の接 近時から通過するまでの間, 施工を一時中止する。

- き電停止の手続きを行う場合は、その手続きは軌道作業責任者が行う。

- 線路閉鎖,保守用車使用の手続きを行う場合は, その手続きは閉責任者が行う。

- 既設構造物に影響を与えるおそれのある工事の施工にあたっては, 異常の有無を検測し, これを監督員等に報告する。

No.44シールド工法におけるセグメントに関する次の記述のうち, 適当でないも のはどれか。

- セグメントの組立は, トンネル断面の確保, 止水効果の向上や地盤沈下の減少などからセグメントの継手ボルトを定められたトルクで十分に締付けるようにする。

- 合成セグメントは,同じ断面であれば高い耐力と剛性を付与することが可能なことから, 鉄筋コンクリートセグメントと比較してセグメントの高さを低減できる。

- 鋼製セグメントは,材質が均一で比較的軽量であるため施工性がよく, コンクリート系セグメントと比べると耐圧縮性に優れ, 土圧, ジャッキ推力などによる座屈や変形の発生が少ない。

- セグメントの損傷を防止するには、セグメントの強度を考慮して, 1本当たりのジャッキ推力を小さくするため、 多くのジャッキを使用して所要推力を得るようにするのが望ましい。

No. 45鋼道路橋の現場塗膜除去の施工に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- 環境対応形塗膜はく離剤による塗膜除去は,塗膜にはく離剤成分を浸透させるので,既 存塗膜の膜厚が大きい場合, 塗付時及び塗膜浸透時の気温が低い場合には塗膜はく離がし難いことがある。

- 環境対応形塗膜はく離剤による塗膜除去は,塗膜をシート状に軟化させ塗膜を回収する ので,塗膜ダストや騒音が発生しない。

- 環境対応形塗膜はく離剤による塗膜除去は,塗膜を溶解して除去する従来の塗膜はく離 とは異なり, 高級アルコールを主成分とするため毒性及び皮膚刺激性が少ない。

- 環境対応形塗膜はく離剤による塗膜除去は,塗替えの素地調整程度1種相当のブラスト法と比較すると,さびや黒皮, 長ばく形エッチングプライマーによる塗膜や旧塗膜の除去に優れている。

No. 46 上水道の管布設工に関する次の記述のうち,適当でないものはどれか。

- 埋戻しは,片埋めにならないように注意しながら, 厚さ30cm以下に敷き均し,現地盤と同程度以上の密度となるように締め固める。

- 床付面に岩石, コンクリート塊などの支障物がでた場合は,床付面より10cm以上取り除き, 砂などに置き換える。

- 床付け及び接合部の掘削は,配管及び接合作業が完全にできるよう, えぐり掘りにより所定の形状に仕上げる。

- 既設管との連絡工事箇所 (接続工事箇所)では,試掘調査を行い,既設管の位置,管種, 管径など及び他の埋設物の確認を行う。

No. 47 下水道管きょの接合に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- 管きょが合流する場合は,流水について十分検討し, マンホールの形状及び設置箇所, マンホール内のインバートなどで対処する。

- 地表勾配が急な場合には,管きょ径の変化の有無にかかわらず, 原則として地表勾配に応じ、段差接合又は階段接合とする。

- 管きょの方向, 勾配又は管きょ径の変化する箇所及び管きょの合流する箇所には,マンホールを設ける。

- 管きょ径が変化する場合又は2本の管きょが合流する場合の接合方法は,原則として管底接合又は管中心接合とする。

No. 48小口径管推進工法の施工に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- 滑材の注入における誘導管の滑材吐出口の位置は任意に設定できるため, 推進力の推移をみながら位置を決定し滑材注入を行う。

- 推進作業では, 切羽を安定させ, 推進管にかかる推進力を確認し, 排土量が過多にならないよう留意する。

- 初期掘進時には,先導体や推進諸設備に固有の動作特性があるため、 先導体の特性をで きるだけ早く把握して, 地山の変化や蛇行に迅速に対処できるように努める。

- 推進工法の管理では,一般に推進速度が速く方向制御のタイミングの遅れにより計測線からのずれや蛇行が生じやすいため、リアルタイムで先導体の位置を把握し, 正確にオペ レーションする。

No.49構造物などに近接して行う薬液注入に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- 注入中は周辺地盤や構造物などの監視を十分に行い, 注入圧力の上昇に注意しながら施 工する。

- 注入孔の位置は, 間隔を密に配置して, 孔1本当たりの注入量を少なくする。

- 注入順序は, 構造物に影響のないように, 構造物の近くから遠くへ注入を進める

- 注入材はゲルタイムを短くし、 注入速度を速くして施工する。

H27(学科・問題A)★1級土木過去問No.50~61

※問題番号No.50~ No.61 までの12問題のうちから8問題を選択し解答してください。

No. 50労働基準法に定められている労働時間・休憩・休日及び年次有給休暇に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。

- 使用者は、労働者に対して原則として、休憩時間を除き1週間について48時間, 1日については8時間を超えて労働させてはならない。

- 使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えるか,又は4週間を通じ 4日以上の休日を与えなければならない。

- 使用者は,その雇入れの日から起算して12箇月間継続勤務し、 全労働日の8割以上出勤 した労働者に対して,原則として,継続し、 又は分割した6労働日の有給休暇を与えなけ ればならない。

- 使用者は、労働時間が8時間を超える場合においては, 少なくとも45分の休憩時間を労 働時間の途中に与えなければならない。

No. 51 災害補償に関する次の記述のうち, 労働基準法上、誤っているものはどれか。

- 労働者が業務上負傷し,又は疾病にかかり、 治った場合において, その身体に障害が存 するときは,使用者は,その障害にかかわらず, 平均賃金に定められた日数を割って得た金額の障害補償を行わなければならない。

- 労働者が業務上負傷し療養のため, 労働することができないために賃金を受けない場合 においては,使用者は、労働者の療養中平均賃金の100分の60の休業補償を行わなければ ならない。

- 労働者が業務上負傷し,又は疾病にかかった場合においては,使用者は,その費用で必 要な療養を行い, 又は必要な療養の費用を負担しなければならない。

- 労働者が重大な過失によって業務上負傷し,又は疾病にかかり, 且つ使用者がその過失に ついて行政官庁の認定を受けた場合においては、休業補償又は障害補償を行わなくてもよい。

No. 52労働安全衛生法令上、作業主任者の選任を必要としない作業は、 次のうちど れか。

- ずい道等の覆工の組立て又は解体の作業

- 型枠支保工の組立て又は解体の作業

- 高さが5mの構造の足場の組立て又は解体の作業

- 高さが3.5mのコンクリート造の工作物の解体又は破壊の作業

No. 53労働安全衛生法令上, 特別の教育を行わなければならない業務に該当しな いものは,次のうちどれか。

- アーク溶接機を用いて行う金属の溶接、溶断等の業務

- つり上げ荷重が1t未満の移動式クレーンの玉掛けの業務

- 土止め支保工の切りばり, 腹起しの取付けの業務

- 作業床の高さが10m未満の高所作業車の運転の業務

No.54 技術者制度に関する次の記述のうち,建設業法令上,正しいものはどれか。

- 公共性のある重要な工事のうち密接な関係のある二以上の建設工事を同一の建設業者が 同一の場所又は近接した場所において施工する場合は、 同一の専任の主任技術者がこれらの工事を管理することができる。

- 国又は地方公共団体が発注者である施設又は工作物に関する建設工事を施工しようとす る者は、請負代金の額にかかわらず, 専任の主任技術者又は監理技術者を工事現場に配置しなければならない。

- 主任技術者及び監理技術者は, 工事現場における建設工事を適正に実施するため,当該建設工事の施工計画の作成, 工程管理, 品質管理その他技術上の管理及び当該建設工事に 関する下請契約の締結を行わなければならない。

- 発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は,当該建設工事を施工するために 締結した下請契約の請負代金の額にかかわらず, 専任の監理技術者を工事現場に配置しなければならない。

No. 55元請負人の義務に関する次の記述のうち, 建設業法上, 誤っているものはどれか。

- 元請負人は,その請け負った建設工事を施工するために必要な工程の細目, 作業方法そ の他元請負人において定めるべき事項を定めようとするときは、あらかじめ, 下請負人の 意見を聞かなければならない。

- 元請負人は,請負代金の出来形部分に対する支払いを受けたときは,その支払いの対象となった建設工事を施工した下請負人に対して, その下請負人が施工した出来形部分に相応する下請代金を,当該支払いを受けた日から1月以内で,かつ, できる限り短い期間内 に支払わなければならない。

- 元請負人は, 前払金の支払を受けたときは, 下請負人に対して、資材の購入、労働者の 募集その他建設工事の着手に必要な費用を前払金として支払うよう適切な配慮をしなければならない。

- 元請負人は,下請負人からその請け負った建設工事が完成した旨の通知を受けたときは, 当該通知を受けた日から1月以内で,かつ, できる限り短い期間内に,その完成を確認するための検査を完了しなければならない。

No. 56道路占用工事における道路の掘削に関する次の記述のうち, 道路法施行規 則上、誤っているものはどれか。

- 掘削部分に近接する道路の部分には,占用のために掘削した土砂をたい積しないで余地 を設け,当該土砂が道路の交通に支障を及ぼすおそれのある場合には, 土砂をたい積してはならない。

- 掘削面積は, 工事の施行上やむを得ない場合, 覆工を施す等道路の交通に著しい支障を 及ぼすことのないように措置して行う場合を除き, 当日中に復旧可能な範囲とする。

- わき水又はたまり水のある箇所の掘削に伴う水の排出に当たっては, 道路の排水に支障を 及ぼすことのないように措置を行っても、路面その他の道路の部分には排出してはならない。

- 道路を横断して掘削する場合は,原則として道路の交通に著しい支障を及ぼさないと認 められる道路の部分について掘削を行い, 道路の交通に支障を及ぼさないための措置を講じた後, その他の道路の部分を掘削する。

No. 57河川区域内において, 河川管理者に許可を受ける事が必要とされる行為に 関する次の記述のうち, 河川法令上, 誤っているものはどれか。

- 河川区域内の地下に埋設される農業用水のサイホンを新たに設置するときは、土地の占用の許可を受ける必要がある。

- 河川管理者以外の者が権原に基づいて管理する土地においては, 土石の採取及び土石以 外の竹木, あし、 かやを採取するときは、土石等の採取の許可を受ける必要がある。

- 河川管理者以外の者が権原に基づいて管理する土地において新たに公園を整備するとき は、土地の占用の許可を受ける必要がない。

- 河川管理者の許可を受けて設置された排水機場の機能を維持するために行う排水口付近 に積もった土砂の排除については、 土地の掘削等の許可を受ける必要がない。

No. 58工事現場に設ける延べ面積が40m2の仮設建築物に関する次の記述のうち, 建築基準法が適用されるものはどれか。

- 準防火地域内の建築物の屋根の構造は、政令で定める技術基準の規定に適合するもので, 国土交通大臣の認定を受ける。

- 建築物の床下がコンクリート構造で,最下階の床が木造である場合は、 床の高さは45cm 以上確保する。

- 建築物の敷地は,これに接する道の境より高くし,かつ, 地盤面はこれに接する周囲の 土地より高くする。

- 建築物の事務室には, 換気のための窓などの開口部を設け, その換気に有効な面積は, その事務室の床面積に対して原則として20分の1以上とする。

No. 59 騒音規制法に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。

- 市町村長は, 指定地域内での特定建設作業に伴って発生する騒音が定められた基準に適 合しない場合, 騒音防止の方法の改善や作業時間を変更すべきことを,当該建設工事を施 工する者に対して勧告することができる。

- 指定地域とは, 騒音を防止することにより住民の生活環境を保全する必要があり,特定 建設作業に伴って発生する騒音について規制する地域として都道府県知事及び指定都市の 長等が指定した地域である。

- 指定地域内において特定建設作業の施工者が行う市町村長への実施の届出は, 災害その 他非常事態の発生により特定建設作業を緊急に行う必要がある場合は, 工事完成後に完了届を提出すれば足りる。

- 特定建設作業とは,建設工事として行われる作業のうち, 著しい騒音を発生する作業であって政令で定めるもので,作業を開始した日に終わるものを除くものであり作業の実施の届出が必要である。

No. 60 振動規制法に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。

- 特定建設作業に伴う必要事項の市町村長への届出は,原則として特定建設作業の開始の 日の7日前までに行わなければならない。

- 圧入式くい打ち機を用いた作業で同一地点において3日間行うくい打ち作業は,特定建 設作業に該当する。

- 舗装版破砕機を使用する3日間の作業で、作業地点が1日に50mを超えて連続的に移動 する作業は,特定建設作業に該当しない。

- 特定建設作業における環境省令の振動規制基準は,特定建設作業の場所の敷地の境界線 において, 75dBを超える大きさのものでないことである。

No.61港則法令上,船舶の入出港及び停泊に関する次の記述のうち, 誤っているものはどれか。

- 船舶は,特定港に入港したとき又は特定港を出港しようとするときは, 港長に届け出な ければならない。

- 特定港内においては, 雑種船以外の船舶を修繕し,又はけい船しようとする者は、停泊場所を定めて港長に届け出なければならない。

- 雑種船及びいかだは, 港内において, みだりにこれをけい船浮標若しくは他の船舶にけい留し,又は他の船舶の交通の妨げとなるおそれのある場所に停泊させ, 若しくは停留さ せてはならない。

- 特定港内に停泊する船舶は, 港長にびょう地を指定された場合を除き, 各々そのトン数又は積載物の種類に従い, 当該特定港の一定の区域内に停泊しなければならない。

【関連カテゴリー】