H26年度(2014)1級土木施工管理技士★過去問題です。

また図解等はオリジナルで改めて作成しています。

お気づきの点(ミス・要修正事項)などありましたら、コメントください。

よろしくお願いいたします。

そのほかの過去問についてはまとめ記事でご確認ください。

H26問題B★1級土木施工管理技士★過去問&解答・解説★第一次検定

※問題番号 No.1~No.35までの35問題は必須問題ですから全問題を解答してください。

No. 1トータルステーションを用いる測量に関する次の記述のうち、適当でない ものはどれか。

1. トータルステーションは、既知の観測地点から目標地点の水平距離を求めることができ る。

2. トータルステーションは、と角を1台の器械で行うことができ、 気温 気圧及び自動計測ができる。

3.トータルステーションは、観測した距離と鉛直角により、観測点と視点の高低差を 算出できる。

4. トータルステーションによる観測では、座標値を持つ標杭などを基準として、新たに計 算された座標値を持つ点を設置できる。

No. 2発注者と受注者の費用負担に関する次の記述のうち, 公共工事標準請負契 約約款上、誤っているものはどれか。

1. 工事目的物の引渡し前に、 天災等の不可抗力や発注者の責めに帰するもの及び保険等によりてん補された部分を除いた、工事目的物又は工事材料に生じた損害による費用は全額受注者が負担する。

2. 受注者が善良な管理者の注意義務を怠らず。 工事の施工に伴い通常避けることができない振動により第三者に損害を及ぼしたときは、 発注者がその損害による費用を負担する。

3. 工事目的物の引渡し前に、天災等の発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができ ないものにより生じた工事目的物の損害による費用は、全額発注者が負担する。

4. 工事目的物の引渡し前に 受注者が、 災害防止等のためにとった臨機の措置に要した費用は、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。

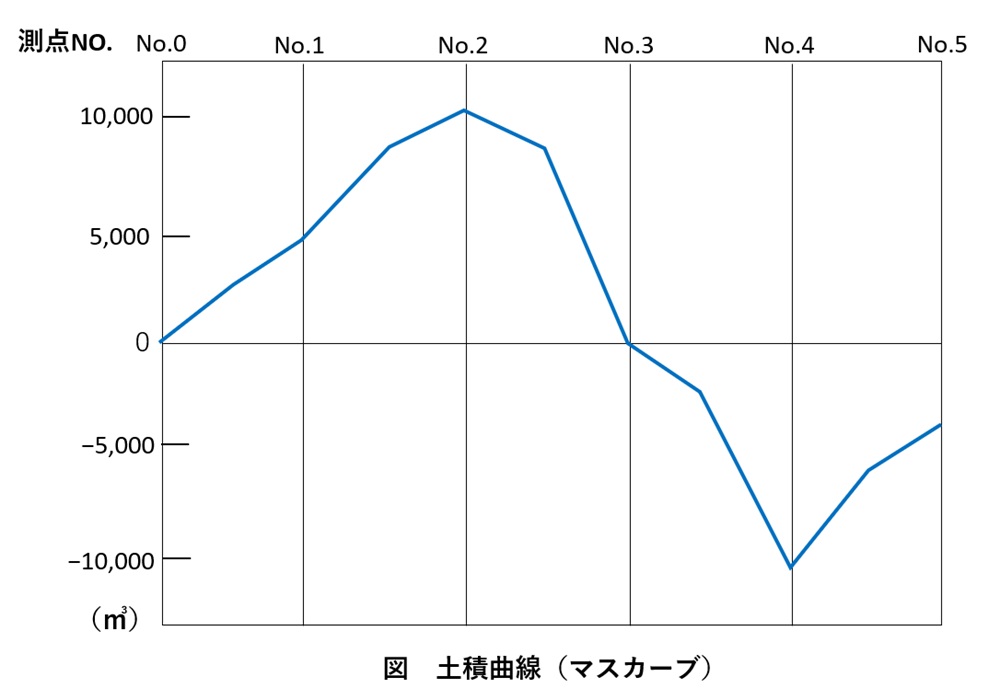

No. 3下図は,工事起点 No.0から工事終点 No.5 (工事区間延長500m) の道路改 良工事の土積曲線 (マスカーブ) を示したものであるが, 次の記述のうち適 当でないものはどれか。

- No.0からNo.2は, 盛土区間である。

- 当該工事区間では,盛土区間よりも切土区間が長い。

- No.0 から No.3 は, 切土量と盛土量が均衡する。

- 当該工事区間では,土が不足する。

No. 4工事用電力設備に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- 電気設備の容量決定にあたっては,工事途中に受電容量不足をきたすことのないように する。

- 小規模な工事現場などで契約電力が, 電灯, 動力を含め50kW未満のものについては, 低圧の電気の供給を受ける。

- 工事現場で高圧にて受電し現場内の自家用電気工作物に配電する場合, 電力会社との責 任分界点の近くに保護施設を備えた受電設備を設置する。

- 工事現場に設置する自家用受変電設備の位置は,一般にできるだけ負荷の中心から遠い位置を選ぶ。

No. 5施工計画の検討における留意事項に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- 施工計画にあたっては,事前調査の結果や工事の制約条件, 問題点を明らかにし,それを基に工事の基本方針を策定する。

- 施工手順は全体のバランスを考えるより, 工期, 工費に影響を及ぼす重要な工種を選定しその工種に作業を集中させる。

- 組合せ機械の選択は、可能な限り繰返し作業を増やすことにより習熟をはかり効率を高 めるとともに,従作業の機械の施工能力は主作業の施工能力と同等あるいは幾分上回るよう留意する。

- 土木作業の施工可能日数を決定するには、工事の着手前に,当該地方の気象, 地山性状, 建設機械のトラフィカビリティーの調査などを行う。

No. 6施工体制台帳の作成に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- 施工体制台帳の記載事項としては,当該建設工事の下請負人の商号又は名称及び住所, 許可を受けて営む建設業の種類, 健康保険などの加入状況などである。

- 施工体制台帳を作成した特定建設業者は, 発注者から請求があったときは,当該建設工 事の発注者が必要に応じ施工体制を確認できるよう, 施工体制台帳をその発注者の閲覧に供しなければならない。

- 施工体制台帳を作成する建設工事の二次下請け以下の下請負人は,自らが請け負った建 設工事の一部をさらに他の建設業を営む者に請け負わせたとき, 再下請負通知を省略することができる。

- 一般建設業許可を受けた建設業者が受注した工事を下請負人に発注せずに,自ら工事を行う場合は,施工体制台帳を作成する必要はない。

No. 7土留め工の施工に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- 親杭横矢板壁は, 壁面に止水性がないため、地下水の状況に注意を払い, 必要に応じて地下水位低下工法などの検討を行う。

- 親杭及び鋼矢板の打設機械のバイブロハンマは, 施工能率が高く, 経済的な施工が可能であるが,振動が大きいため適用場所が限定される。

- 鋼矢板及び親杭横矢板の杭打ちの位置は,地下埋設物の調査に基づき施工可能な位置とし、鋼矢板及び親杭の割付けは、隅矢板や隅角部の杭配置などの形状を考慮して行う。

- 鋼矢板の溶接継手は,原則としてアーク溶接を用い, 継手位置はできるだけ応力の大きい位置に設け, 継手は千鳥に配置する。

No. 8締固め機械の選定に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- タンピングローラは, ローラの表面に突起をつけ先端に荷重を集中でき, 土塊や岩塊などの破砕や締固め,粘質性の強い粘性土の締固めに効果的である。

- 振動ローラは、ローラに起振機を組み合わせ, 振動によって小さな重量で大きな締固め効果を得るものであり,一般に粘性に乏しい砂利や砂質土の締固めに効果的である。

- ロードローラは, 表面が滑らかな鉄輪によって締固めを行うもので, 高含水比の粘性土あるいは均一な粒径の砂質土などの締固めに用いられる。

- タイヤローラは, 空気入りタイヤの特性を利用して締固めを行うもので,タイヤの接地 圧は載荷重及び空気圧で変化させることができるため, 機動性に富み, 比較的種々の土質に適用できる。

No. 9原価管理に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- 原価管理の目的は,実際原価と実行予算を比較して差異を見出し, これを分析,検討して適時適切な処置をとり、 実際原価を実行予算まで、ないしは実行予算より低くする。

- 原価管理は,天災その他不可抗力による損害などの内容などについては考慮する必要は ないが,条件変更など工事の変更、中止, 物価, 労賃の変動については考慮する必要があ る。

- 実行予算とは, 具体的な施工計画, 工程計画に基づいて算出した施工に必要な事前原価 である。

- 実行予算は,契約後に現地を詳細調査し契約図書を再度照査し直し, 本格的な施工のための詳細施工計画を立て, 見積りを見直して実態に即して作成する。

No. 10工程管理のネットワーク式工程表に関する次の記述のうち, 適当でないも のはどれか。

- イベント (結合点) とは,作業と作業の結合点及び作業の開始, 終了を示すものとして マル(○)をつけ○の中に正整数を記入する。

- アクティビティ (作業)とは、任意のある作業のイベントから開始すべき時刻と完了す べき時刻の差のことである。

- 最遅結合点時刻とは, 工期から逆算して、任意のイベントで完了する作業のすべてが, 遅くとも完了していなければならない時刻をいう。

- ダミーとは, 所要時間を持たない (使用時間ゼロ)の疑似作業で, アクティビティ相互 の関係を示すために使われ、破線に矢印(- で表示される。

No.11 各種工程表とその特徴を表す事項に関して次のうち,適当なものはどれか。

| 工程表\事項 | 作業の手順 | 作業に必要な日数 | 作業進行の度合い | 工期に影響する作業 |

| 横線式工程表(バーチャート) | 不明 | 判明 | 判明 | 判明 |

| 横線式工程表(ガントチャート) | 不明 | 不明 | 不明 | 判明 |

| 曲線式工程表 | 判明 | 不明 | 不明 | 不明 |

| ネットワーク工程表 | 判明 | 判明 | 判明 | 判明 |

- 横線式工程表 (バーチャート)

- 横線式工程表 (ガントチャート)

- 曲線式工程表

- ネットワーク式工程表

No. 12曲線式工程表による工程の管理に関する次の記述のうち, 適当なものはどれか。

- 実施工程曲線が予定工程曲線の上方限界を超えたときは,工程が進みすぎているので必 要以上に大型機械を入れているなど, 不経済となっていないか検討する。

- 実施工程曲線が許容限界以内にある場合は, 中期における工程をできるだけ急勾配となるように調整する。

- 実施工程曲線が許容限界から外れる場合は,一般に不合理な工程計画と考えられるので, 主工事よりも付帯工事や補助工事を優先し, 工程を見直す必要がある。

- 実施工程曲線が予定工程曲線の下方限界に接近している場合は,一般にできるだけこの 状態を維持するように工程を進行させる。

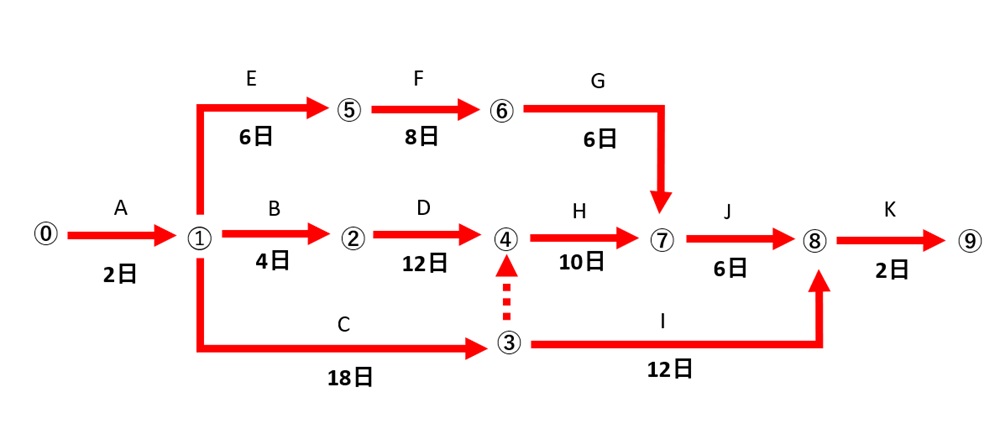

No. 13下図のネットワーク式工程表に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。ただし, 図中のイベント間のA~Kは作業内容と作業日数を示す。

- 作業開始から完了までの必要日数は, 38日である。

- クリティカルパスは⓪→➀→③→④→⑦→⑧→⑨である。

- 作業H (④→⑦) の作業の最早開始日は, 作業開始後18日である。

- ➀→⑦の間で➀→⑤→⑥→⑦の作業余裕日数は、8日である。

No. 14事業者が高さ2m以上の箇所に設置した足場を協力会社の関係請負人が使 用する場合, 労働災害を防止するため各者が行うべき次の記述のうち,労働安全衛生法令上, 誤っているものはどれか。

- 事業者は,注文者として大雨等の悪天候後は足場にかかる作業を開始する前に足場を点 検し,危険防止のための必要な措置を速やかに行わなければならない。

- 事業者は, 作業開始前の足場点検等, 足場使用時の安全確保について, 関係請負人には 責任が無いため必要な措置をすべて行わなければならない。

- 関係請負人は、自らの都合で手すりわくを取りはずした場合、 事業者として安全帯の使 用等労働者の安全を確保するための措置を行わなければならない。

- 事業者は,関係請負人が幅木等を無断で取りはずした場合,その者に対し, 安全を確保 するために定められた規定に違反しないように指導を行わなければならない。

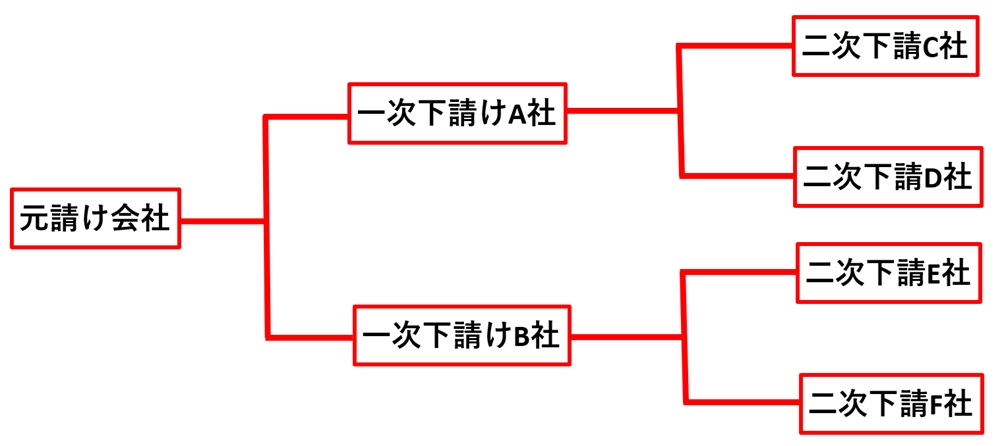

No. 15同一現場において, 下図に示す施工体制でA社が自社保有の建設機械を用 いた特定作業(ただし, つり上げ荷重3t以上の移動式クレーン)を行う場合,各関係請負人に関する次の記述のうち, 労働安全衛生法令上, 誤っているものはどれか。

- 元請会社は,作業場所での建設機械の配置等に関する計画を作成するとともに,A社が 立案した作業方法等が当該計画に適合するよう指導しなければならない。

- A社は,元請会社が行う関係請負人との作業間連絡・調整会議に参加するとともに,二 次下請C社ならびにD社への指導や相互調整も行わなければならない。

- A社は,同じ一次下請B社との連絡調整を通じて, 作業の指示系統や立入禁止区域等の 情報が二次下請E社やF社へも周知されるよう配慮する必要がある。

- 元請会社は, B社にも特定作業を請け負わせる場合, 連絡・調整を行うべき者が不在の ときは、その代行業務をA社に委託する必要がある。

No. 16墜落による労働災害を防止するための安全ネット (防網) に関する次の記述 のうち, 適当でないものはどれか。

- 高さが2m以上の作業床の開口部などで囲いや覆いなどの設置が著しく困難な場所など で作業するときは,安全ネットを設置し, 更に安全帯を使用するなどして墜落を防止する。

- 過去に人体又はこれと同等以上の重さを有する落下物による衝撃を受けた安全ネットに ついては、所定の強度があることを確認した上で使用する。

- 安全ネットは、使用開始後1年以内及びその後6箇月以内ごとに1回, 定期に試験用糸 についての等速引張試験を行い, 所定の強度があることを確認し使用する。

- 安全ネットの取付けは,ネット周辺の支持間隔などからネットの垂れ, ネットと地表面 及び作業床の垂直距離を計算し, 設置方法が妥当であることを確認し設置する。

No. 17移動式クレーンの転倒防止策に関する次の記述のうち, 適当なものはどれか。

- 狭あい用地などで, 移動式クレーンのアウトリガーの張出し幅を縮小せざるを得ない場合,定格荷重表又は性能曲線により, クレーンにその定格荷重を超える荷重を絶対に掛けないことを事前確認する。

- クレーンの定格荷重とは, 「つり荷」 と 「フック」 「その他つり具等」 の重量を合計した つり上げ許容荷重のことをいう。

- クレーン作業中の強風は,つり荷が振れ, みかけ上の作業半径増大につながることがあるが,つり荷の重量は変わらないので,転倒に対する安定性も変わることはない。

- クレーン機能付きバックホゥでクレーン作業を行う場合, 車両系建設機械(整地・運 搬・積込み・掘削用) の運転技能講習を修了していれば, 運転操作に従事してよい。

No. 18事業者が行う型わく支保工の組立作業に関する次の記述のうち, 労働安全 衛生規則上,正しいものはどれか。

- 強風,大雨, 大雪等の悪天候によって組立作業に危険が予想されるときは,各部材の接合等を十分に点検したのちに当該組立作業を行わせなければならない。

- わく支保工の支柱の脚部の設置は,根がらみの取付け等と支柱の脚部の滑動量分を確保して組み立てなければならない。

- 組立作業は、あらかじめ支柱,はり, つなぎ, 筋かい等の部材の配置, 接合の方法及び寸法が示された組立図を作成し, この組立図によって組み立てなければならない。

- 鋼製の支柱の継手は, 突合せ継手又は重ね継手とし, 鋼材相互の接合部及び交差部は, ボルト, クランプ等の金具を用いて緊結しなければならない。

No. 19急傾斜地での斜面掘削作業に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- 斜面の切り落とし作業は,原則として上部から下部へ切り落とすこととし, すかし掘り は絶対に行わない。

- 斜面の最下部に擁壁を築造する際は, 崩落の危険を防止するため, 擁壁の延長方向に長距離を連続して掘削し擁壁の区割り施工は行わない。

- 斜面の岩盤に節理などの岩の目があり, 法面の方向と一致している流れ盤である場合, 岩盤は,この目に沿ってすべりやすいので注意する。

- 浮石や湧水などの毎日の地山点検は,指名された点検者が行い,危険箇所には,立入禁 止の措置をする。

No. 20ずい道建設工事における避難に関する次の記述のうち, 労働安全衛生規則上, 誤っているものはどれか。

- 避難訓練の計画検討に必要な 「ずい道の出入口から切羽までの距離」 とは,斜坑の長さ やたて坑の深さは算定に含めない本坑区間の延長のことである。

- 避難用器具の主なものには、携帯用照明器具, 一酸化炭素用自己救命器等の呼吸用保護 具などがある。

- 携帯用照明器具や一酸化炭素用自己救命器等の呼吸用保護具については,原則として, 同時に就業する労働者の人数と同数以上の数量を備えなければならない。

- 避難訓練を行ったときは,実施日, 訓練を受けた者の氏名, 訓練内容を記録し、一定期 間保存しなければならない。

No. 21事業者が労働者の墜落等による危険防止に関する次の記述のうち, 労働安全衛生規則上, 誤っているものはどれか。

- 高さが2m以上の箇所で作業を行う場合において, 労働者に安全帯等を使用させるとき は 安全帯等を安全に取り付けるための設備等を設けなければならない。

- 高さが2m以上の作業床の端, 開口部等で墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあ る箇所には,囲い, 手すり等を設けなければならない。

- 地山掘削作業で掘削深さが2mをこえる時点からは,当該作業に従事する労働者が安全 に昇降するための設備等を設けなければならない。

- 高さが2m以上の箇所で作業を行うときは,当該作業を安全に行うため必要な照度を保 持しなければならない。

No. 22事業者が行う足場の組立て作業等に関する次の記述のうち, 労働安全衛生規則上, 正しいものはどれか。

- 作業床は,足場の構造及び材料に応じて、最大積載荷重を定めることとし、やむを得ずこれをこえて積載する場合は労働者に十分周知させなければならない。

- 高さが2m以上の作業場所において,足場に作業床を設けるときは,その作業床は,つ り足場の場合を除き, 幅は30cm以上, 床材間のすき間は5cm以下としなければならない。

- つり足場のワイヤロープは、直径の減少が公称径の15%を超えた時点のものから使用し てはならない。

- 足場の組立て等作業主任者は, 器具,工具,安全帯等及び保護帽の機能を点検し, 不良 品を取り除くほか、 安全帯等及び保護帽の使用状況を監視しなければならない。

No. 23酸素欠乏等のおそれのある汚水マンホールの改修工事を行う場合,事業者の行う措置に関する次の記述のうち, 酸素欠乏症等防止規則上, 誤っている ものはどれか。

- 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習を修了した者のうちから酸素欠乏危険作業 主任者を選任する。

- 労働者が酸素欠乏症等にかかって転落するおそれがあるときは,労働者に安全帯等を使 用させる。

- 当該箇所は, 硫化水素の発生のおそれがある箇所なので、酸素濃度に代わり硫化水素濃 度を測定した上で作業に着手させる。

- 作業を開始するにあたり、 当該作業場における空気中の酸素濃度などを測定するため必 要な測定器具を準備する。

No. 24法令に定められた各種届出に関する次の記述のうち, 適当でないものはど れか。

- ある規模以上の架設通路と足場は、法令に定められた設置期間に満たない場合は届出 (機械等設置届) が不要とされるが, ある規模以上の型枠支保工は, 設置期間に関係なく労 働基準監督署長に届出が必要となる。

- 移動式クレーン (つり上げ荷重が0.5t未満のものは除く) に,転倒やジブ折損,ワイヤ ロープ切断事故が発生した場合, 遅滞なく所轄の労働基準監督署長に報告の必要がある。

- 法令に定められた人数以上の労働者を常時使用する事業者は,定期健康診断の結果を所 定の報告様式により遅滞なく所轄の労働基準監督署長に提出しなければならない。

- 統括安全衛生責任者や元方安全衛生管理者の選任理由及び氏名は,現場作業の開始前ま でに所轄の都道府県知事及び労働基準監督署長に報告しなければならない。

No. 25ISO9001品質マネジメントシステムにおける組織が実施する一般要求事項 に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- 品質マネジメントシステムに必要なプロセス及びそれらの組織への適用を明確にする。

- 品質マネジメントシステムに必要なプロセスの運用及び管理のいずれもが効果的である ことを確実にするために必要な判断基準及び方法を明確にする。

- 品質マネジメントシステムに必要なプロセスについて, 計画どおりの結果を得るため, かつ継続的改善を達成するために必要な処置をとる

- 要求事項に対する製品の適合性に影響を与えるプロセスをアウトソースした場合にプロ セスに適用される管理の方式及び程度は, 組織の品質マネジメントシステムから除外する。

No. 26品質管理における品質特性に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- 品質管理は品質特性を決めてから,品質標準を決め、作業標準に従って作業を実施し、 データを取るという手順で行う。

- コンクリート構造物の品質特性については,一般に標準養生供試体の圧縮強度を用いる ことが多い。

- 品質特性を定める場合には,設計図書などに定められた構造物の品質に影響の少ないも のの中から選ぶ。

- 品質特性として代用特性を用いる場合は,目的としている品質特性と代用特性との関係が明確であるものを選ぶ。

No. 27レディーミクストコンクリート (JIS A 5308, 普通コンクリート,粗骨材 の最大寸法25mm, スランプ8cm, 呼び強度24) の荷卸し地点での圧縮強 度の品質規定を満足するものは次のうちどれか。

| ロットNo. | 圧縮強度 | ||

| 1回目の圧縮強度(N/mm²) | 2回目の圧縮強度(N/mm²) | 3回目の圧縮強度(N/mm²) | |

| 1 | 20 | 25 | 27 |

| 2 | 22 | 26 | 22 |

| 3 | 24 | 20 | 23 |

| 4 | 22 | 24 | 28 |

- ロット No.1

- ロット No.2

- ロット No.3

- ロット No.4

No. 28 路床・路盤の品質管理に用いられる試験方法に関する次の記述のうち,適 当でないものはどれか。

- 砂置換法による土の密度試験は、路床路盤の現場密度を求めることを目的として実施する。

- RIによる密度の測定は、路床や路盤などの現場において, 締め固められた材料の密度及 び含水比を求めることを目的として実施する。

- プルーフローリング試験は,路床のトラフィカビリティーを判定することを目的として 実施する。

- 平板載荷試験は,路床の支持力を表す指標の1つである支持力係数の測定を行うことを 目的として実施する。

No. 29道路舗装工事の品質管理における品質特性と試験機器との組合せのうち, 適当でないものはどれか。

[品質特性] [試験機器]

- 浸透水量⇒現場透水量試験器

- 耐流動性⇒回転式すべり抵抗測定器

- 耐摩耗性⇒ラベリング試験機

- 平坦性⇒3mプロフィルメータ

No. 30鉄筋の手動ガス圧接継手の検査に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- 圧接部のずれが規定値を超えた場合は, 再加熱し加圧して修正し外観検査を行う。

- 超音波探傷検査で不合格と判定された圧接部は, 圧接部を切り取って再圧接するか, 添筋で補強する。

- 外観検査で圧接部に明らかな折曲がりが確認され不合格と判定された場合は,再加熱して修正し、 再度外観検査を行う。

- 圧接部のふくらみの直径や長さが規定値に満たない場合は再加熱し, 加圧して所定のふくらみに修正し、 外観検査を行う。

No. 31鉄筋コンクリート構造物の非破壊試験方法のうち, 鉄筋の位置を推定する のに適したものは,次のうちどれか。

- 電磁誘導を利用する方法

- 反発度に基づく方法

- 弾性波を利用する方法

- 電気化学的方法

No. 32建設工事に伴う騒音、振動対策に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

- 工事対象地域において地方公共団体の定める条例などにより, 騒音規制法及び振動規制法に定めた特定建設作業以外の作業についても,規制,指導を行っていないか把握しなけ ればならない。

- 騒音、振動の大きさを下げるほか, 発生期間を短縮するなど全体的に影響の小さくなるように検討しなければならない。

- 騒音,振動の防止対策には、発生源での対策, 伝搬経路の対策, 受音点, 受振点での対策があり建設工事における騒音、振動対策は,一般に受音点, 受振点での対策を行う。

- 走行を伴う機械の場合、走行路の不陸が振動の発生量を支配するので, 現場内及び進入 路などをこまめに整地する必要がある。

No. 33大規模工事に伴い発生する濁水の処理に関する次の記述のうち, 適当でな いものはどれか。

- グラウトプラントやコンクリートプラントの洗浄水は, セメントの成分を多量に含むた め、排水については通常濁りがあり, 濁りの除去だけを行って放流する。

- 切土や盛土の法面からの濁水発生防止対策として、法面侵食防止剤の散布,種子やコン クリートの吹付け, 永久緑化などをできるだけ早期に行う。

- 発生した濁水は, 沈殿池などで浄化処理して放流するが,その際, 濁水量が多いほど処理が困難となるため, 処理が不要な清水は,できるだけ濁水と分離する。

- 降雨時に裸地表面を乱すような作業を行うと濁水の発生を加速させるので,降雨時には 極力,土砂を扱う作業や未舗装道路の車両通行を控える。

No.34建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 (建設リサイクル法)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1. 分別解体等とは新築工事等に伴い副次的に生ずる建設資材廃棄物を、その種類ごとに分別しつつ当該工事を施工することなどをいう。

2.再資源化とは、分別解体等に伴って生じた建設資材廃棄物について、資材又は原材料と して利用することができる状態にすることなどをいう。

3.発者は、資源化等に要する費用の負担 建設資材廃棄物の再資源化により得 られた建設資材の使用等により、 再資源化等の促進に努めなければならない。

4. 特定建設資材廃棄物の再資源化の完了に伴う発注者への報告は、再資源化等の実施状況 の記録を作成し公開することにより代替することができる。

No. 35建設工事に伴う産業廃棄物の処理に関する次の記述のうち、 廃棄物の処理 及び清掃に関する法律上、誤っているものはどれか。

1. 事業者は、産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合。 当該産業廃棄物の処理の状況に 関する確認を行い。 発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の行程における処理が 適正に行われるために必要な措置を講ずるように努めなければならない。

2. 非常災害時に応急処置として行う建設工事に伴い生ずる産業廃棄物を事業場の外に保管する場合には、規模の大小にかかわらず都道府県知事への届出は不要である。

3. 管理票を交付した者は、管理票が一定の期間内に返送されない場合、委託した廃棄物の状況を把握し、適切な措置を講じ、定められた様式で都道府県知事に提出しなければならない。

4. 管理票を交付した者は、当該管理票の写しを. 交付した日から環境省令で定められた期 間保存しなければならない。

【関連カテゴリー】