コロナ禍で急速にテレワークが進みました。

この波は民間だけにとどまらず、公務員でもテレワークの推奨が求められています。

しかし公務員は、テレワークの普及が進まず苦慮している自治体が多いようです…。

テレワークなんてできない…という現場からの声もよく聞きます。

この記事は、公務員のテレワークに関する課題や在宅勤務の現状などをまとめました。

興味のある方はぜひご覧ください。

この記事を書いている人

- 元地方公務員ブロガー

- 某県庁の公務員土木職で7年間はたらいた経験をもつ(計画・設計・施工管理・維持管理)

- 現在はブログで公務員のあれこれ、仕事などをメインにブログでさまざまな情報発信をしています。

それではさっそく参りましょう、ラインナップはこちら!

公務員テレワークはできない?課題とサボりの事例

公務員テレワークの課題と私が感じたリアルはこちらです。

- 情報漏洩のリスクが高まる

- 在宅勤務ではまわりの人の目がないため「サボり」が発生(個人のやる気による)

- コミュニケーションが減る

- 会社から持ち出せる資料が少ない

- 仕事内容によってはテレワークが絶対できない部署もある

情報漏洩のリスクが高まる

仕事の資料を持ちだすので、情報漏洩の危険があります。

実際には、個人情報などの資料は持ちださない決まりになっています。

しかし、自分でも気づかないうちに情報が漏れてしまったということもあるかもしれません。

実際に私は、個人情報が書かれていることを知らずに資料を家に持って帰ってしまったことがありました。

家で気づき、次の日会社に持って行ったため、何事もなく終わりましたが、持ちだす資料はよく確認しなければと反省しました。

情報が漏れないためにも、セキュリティ対策を進めていかなければならないでしょう。

在宅勤務ではまわりの人の目がないため「サボり」が発生(個人のやる気による)

まわりに人がいないと、どうしてもさぼってしまう人が出てきます。

まわりに人がいないと、どうしてもさぼってしまう人が出てきます。

在宅勤務だと、会社にいるときのような緊張感を保つことはむずかしいかもしれません。

私も集中力が続かず、仕事がはかどらないことが多かったです。

実際に、在宅勤務をしている人も含め、打ち合わせをする際に、連絡が取れなくなることがありました。

昼寝をしてしまい、打ち合わせの時間に間に合わなかったとのこと。

テレワーカー本人のやる気もあると思いますが、「サボり」ができないような仕組みを考えていかなければならないでしょう。

コミュニケーションが減る

同じ職場にいない分、必然的にコミュニケーションが減ってしまいます。

コミュニケーションが減ってしまうと、仕事の方向性のちがいや、つくる資料の意図が伝わっていなかった…などのトラブルも増えるでしょう。

面と向かって話をしていたときには、言葉だけでなく、顔の表情、しぐさ、声のトーンなども自然と頭に入ってきて、相手の言いたいことが伝わっていました。

しかし、テレワークだと電話での指示になったり、ビデオチャットで表情を読み取りにくかったりしてコミュニケーションをとるのがむずかしかったです。

テレワークでコミュニケーションが減ることは、仕事をスムーズに進めるうえでかなりのデメリットですね。

会社から持ち出せる資料が少ない

そもそも、会社から家に持ち出せる資料が少ないことも課題です。

公務員は個人情報や機密文書を取り扱っているため、それらに類するものはすべて持ち出し禁止です。

そのため、テレワークでできる仕事がかなり限られているのです。

この持ち出せる資料が少ないことが、今まで公務員のテレワークが進まなかった最大の理由ともいえるでしょう。

じっさいに私がテレワークでやった仕事は、内部資料の作成や企画・立案、仕事に対しての勉強(参考資料や文献の熟読)などでした。

仕事内容によってはテレワークが絶対できない部署もある

そもそも、住民対応である窓口業務や、突発的な事故、事件に対応する消防や警察、工事現場などをもつ土木職員たちは、テレワークができません。

私自身は土木職だったため、どうしても工事の現場に行かなければならないときもあったので、仕事を100%テレワークにはできませんでした。

じっさいにテレワークができたのは、1週間(5日間)のうち0日~3日でした。

国はテレワーク70%以上を目標にしていますが、現実は、このようにテレワークができない部署が存在するためむずかしいでしょう。

そう思う方もたくさんいるでしょう。

しかし、公務員のテレワークの課題を克服するために、さまざまな取り組みが進められています。

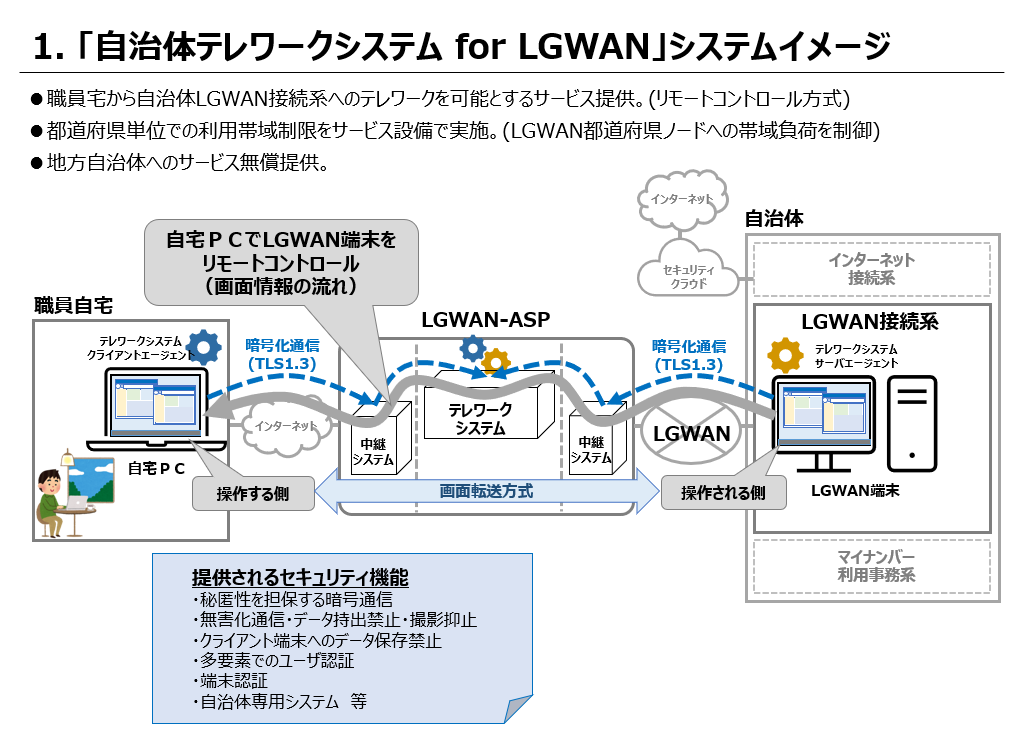

その取り組みのひとつである、J-LISの自治テレというシステムをご紹介します。

公務員がテレワークできない課題を解決?!画期的システム【J-LISの自治テレ】とは?

そもそもJ-LISって何?って方がほとんどだと思います。 私も調べるまで知りませんでした。

J-LISとは【地方共同団体情報システム機構】という公的な組織のことです。 地方公共団体が主体となって運営しています。

Wikipediaでも以下のように書かれていました。

地方公共団体情報システム機構

(ちほうこうきょうだんたいじょうほうシステムきこう、英語: Japan Agency for Local Authority Information Systems、略称:J-LIS)は、地方公共団体情報システム機構法に基づく地方共同法人。

引用:Wikipedia

地方共同法人というのは、地方公共団体の共通の利益となる事業を実施する公的な法人のことです。

地方公共団体が主体となって運営し、国からの資金援助はありません。

まあとりあえず、ちゃんとした公的組織だってことですね!(笑)

公務員がテレワークできない課題に挑む!J-LISの自治テレとはどんなシステム?

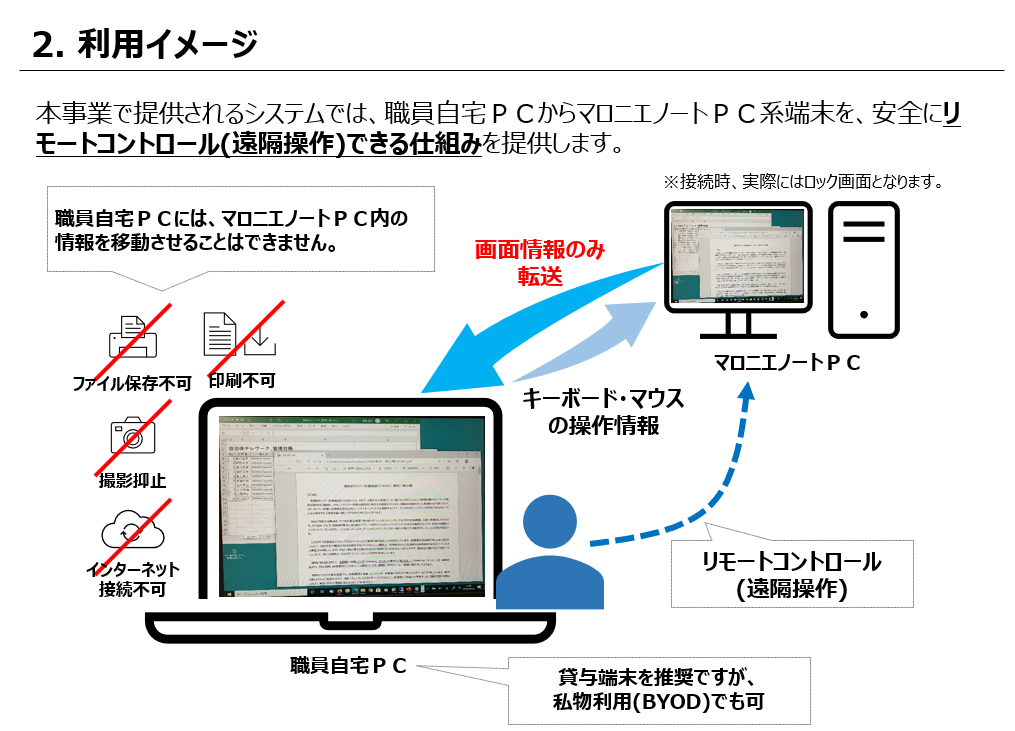

簡単に言うと、家のパソコンなどから職場のパソコンを遠隔操作できる機能を持つシステムです。

家のパソコンから自分の職場のパソコンにアクセスでき、職場のパソコンで行っていた作業のほとんどができます。(リモートワーク可能)

もちろん、このシステムを利用する際には様々な条件をクリアしなければならないので、全員がテレワークが快適になったとは言えません。

しかし、SNSなどの普及により、昔よりも自宅にパソコンやネット環境がある人が増加しているのは確かです。

テレワークが進まない一番の原因が、テレワーク環境整備が進んでいないことです。 このシステムを導入することで、確実に公務員のテレワーク普及率は上がるでしょう。

ただし、実証実験中ですので先のことは分かりません。

私は今後の公務員の働き方改革のために、普及してほしいと願っています。

J-LISの公式サイトでも自治テレについて説明が書いてあったので参考に載せておきます。

地方公共団体情報システム機構(以下「J-LIS」という。)では、独立行政法人情報処理推進機構(以下、「IPA」という)と共同で、自治体職員が自宅のPCから自治体庁内にあるLGWAN接続系のPCへのリモートアクセスを可能とする機能を提供し、自治体におけるテレワークの実証実験(以下「自治体テレワーク推進実証実験」という。)を行います。

引用:J-LIS地方公共団体情報システム機構公式サイトhttps://www.j-lis.go.jp/

公務員がテレワークできない課題を解決?新システムを使ってみた感想

それでは実際に、私が公務員としてJ-LISの自治テレを使ってテレワークをやってみた感想をご紹介します。

良かった点

- データを持ち出さずに作業ができる

- 職場とほぼ同じデータが共有できる(保存可能)

- 通勤片道1時間半がなくなった

- 電話対応もなく集中できる

特に、1と2は、J-LISのおかげでテレワークでできる仕事の幅がめちゃくちゃ広がりました。

私は土木職だったので、工事や委託の設計書をつくることが主な仕事です。

J-LISが使えなかったときは、テレワークをした時点で設計積算システムが使えないので、全く仕事が進まない状況でした。

しかし、J-LISで家から職場のパソコンにアクセスできるようになってからは、「職場行かなくてもいい!」って思えるほど家で職場とほぼ同じ作業ができました。

家でのテレワークが充実したことで、通勤もしなくて良いことや電話対応もなく集中できるなど、プラスの面の魅力がさらに倍増しました!

残念な点

- 自宅のみでの使用に限られる(画面共有しているため外では禁止)

- 家にネット環境(自己負担)がないと使えない

- ちゃんとしたウイルスソフトを入れていないと使えない

- 部署によってはそもそもテレワークができない(向いていない)場合がある

今のところ、このシステムを使うにはたくさんの条件をクリアしないとできません。

家にネット環境がない、パソコンを持っていない方にとっては、かなりハードルが高いシステムと言えます。

家にパソコンはあるけど、ウイルスソフトを入れていないからできないという職場の人たちもいました。

これからテレワークがどんどん進むと思うので、家でのネット環境やパソコン、ウイルスソフトなどは買っておいた方が良いかもしれませんね。

公務員のテレワークができない課題まとめ

公務員テレワークの課題

- 情報漏洩のリスクが高まる

- 在宅勤務ではまわりの人の目がないため「サボり」が発生(個人のやる気による)

- コミュニケーションが減る

- 会社から持ち出せる資料が少ない

- 仕事内容によってはテレワークができない部署もある

私も公務員のテレワークについては、正直普及しないだろうなと思っていました。

システムがつながっていない単なるテレワークだと、公務員の仕事の範囲には限界があるからです。

しかしJ-LISの自治テレを使ってテレワークをしてみたら、公務員のテレワーク普及するかも!と前向きになれるくらいシステムが最高でした。

公務員のテレワーク普及にはまだまだたくさんの課題がありますが、画期的なシステムの登場により、テレワーク普及率増加に一筋の光が差し込んだように思えました。

今回は以上です。

コロナ禍がおさまっても公務員のテレワーク普及が進んでほしいですね 🙂

ありがとうございました。